Интернет переполнен контентом про СДВГ, половина из которого – дезинформация. Кто-то настаивает, что это вымышленный диагноз, а другие гадают, сколько раз нужно отвлечься на телефон во время разговора с подругой, чтобы официально считаться человеком с этим синдромом. На самом деле СДВГ – диагноз реальный, который сильно влияет на жизнь. Так, у мужчин с СДВГ продолжительность жизни в среднем почти на семь лет ниже обычной. А у женщин – на восемь.

Что такое СДВГ

СДВГ – это нарушение развития нервной системы. Оно характеризуется устойчивыми паттернами невнимательности и/или гиперактивности с импульсивностью, которые мешают нормальной жизни. Выделяют три типа проявления СДВГ – преимущественно невнимательный, преимущественно гиперактивно-импульсивный и смешанный.

Если человеку сложно сосредоточиться на монотонных делах и он постоянно отвлекается – это признаки невнимательного типа. Тот самый случай, когда днем сел писать статью, а пришел в себя посреди ночи за просмотром видео, где тысяча игроков в Майнкрафте разделились, одни попали на бедный остров, другие на богатый, а потом появился чувак, который всех предал и в духе “Игры престолов” убил кучу лидеров богатого острова, но подставил друга, а потом за его другом охотился весь богатый остров…. Так, я отвлеклся. Мы говорили про СДВГ.

Если же человек вечно ерзает и не может ждать своей очереди – это признак гиперактивного импульсивного типа. Помните того одноклассника, который бесконечно щелкал ручкой? Вот что-то такое. А если симптомы из обеих групп выражаются плюс-минус одинаково, то речь идет о смешанном типе. Но не спешите ставить себе диагноз. Это должен сделать специалист.

Чтобы поставить диагноз, симптомы должны появиться до 12 лет, влиять на разные сферы жизни человека и значительно ухудшать его социальную, учебную или профессиональную деятельность. СДВГ могут спутать с другими состояниями, поэтому врач перед постановкой диагноза проверяет, объясняются ли ваши симптомы, например, депрессией или тревогой. При этом заболевание одновременно и пере- и недодиагностированное: не у всех людей с СДВГ есть официальный диагноз, но в то же время многие люди, думающие, что у них СДВГ, на самом деле имеют другие проблемы.

Важно понимать, что любой человек бывает невнимательным или импульсивным. Новая серия любимого сериала легко вас взбудоражит, а недостаток сна сделает рассеянным. Это не СДВГ. Это жизнь. Для диагноза важно постоянство симптомов и их ощутимый негативный эффект. Так что если вы во время скучной лекции залипаете в телефон – это не делает вас человеком с СДВГ.

Тем не менее, СДВГ – явление очень распространенное. По статистике, около 8% детей и подростков по всему миру имеют СДВГ. Причем у мальчиков он диагностируется примерно в 2 раза чаще, чем у девочек. А самым частым вариантом его проявления является не гиперактивность, а невнимательность.

Повторюсь: диагноз может поставить только врач. Причем врач, вероятно, будет учитывать не только рассказ самого пациента, но и показания его окружения. Особенно если речь идет о детях. Тогда могут опросить родителей и учителей. Ведь человек с предполагаемой невнимательностью может быть не самым надежным свидетелем своей невнимательности.

Считается, что СДВГ может быть только у детей, а затем абсолютно все его «перерастают» как готическую или эмо-фазу. Но СДВГ – это не черный макияж, его так просто не смоешь. И все же зерно истины в такой позиции есть. У некоторых людей симптомы СДВГ действительно могут с возрастом уменьшаться. И все же у половины — а то и у большинства — симптомы сохраняются и во взрослом возрасте, хотя у части пациентов они становятся мягче и меньше мешают в повседневной жизни.

Негативное влияние СДВГ

Риск преждевременной смерти до 46 лет у людей с СДВГ примерно вдвое выше, чем у людей нейротипичных. Но дело не в том, что это какое-то смертельное заболевание. Например, недавнее 40-летнее исследование показало, что люди с СДВГ куда чаще умирают от неестественных причин: аварий, убийств, самоубийств и нездорового образа жизни. Им больше свойственны суицидальные мысли, конфликтность, рисковое поведение, нарушение социальных норм и употребление запрещенных веществ. Курение, алкоголь, наркотики – всё это чаще используется людьми с СДВГ. Из-за склонности к зависимостям им сложнее бросить. Иногда даже стимуляторы, прописанные для лечения, становятся объектом злоупотребления. Выходит замкнутый круг. Хотя важно проговорить, что далеко не все люди с СДВГ обладают вышеупомянутыми качествами или употребляют вещества. Речь лишь о повышенном риске.

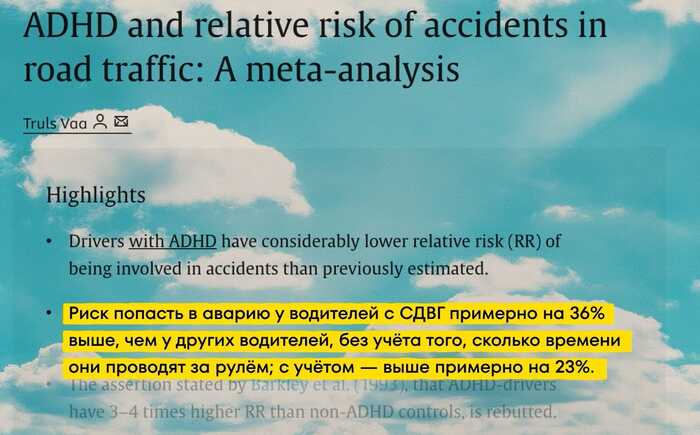

Увы, даже если исключить смерти, связанные с расстройством поведения и зависимостями, высокая смертность у людей с СДВГ сохраняется. Ведь простая невнимательность может привести к пропущенному красному сигналу на светофоре. И да, водители с СДВГ чаще попадают в аварии. Раньше назывались совсем страшные цифры: якобы риск аварии у молодого водителя с СДВГ выше в 2–4 раза. Но, судя по метаанализу 2014 года, все не так трагично. Если учитывать все переменные, у водителя с СДВГ риск попасть в аварию выше примерно на четверть или на треть.

СДВГ часто идет рука об руку с другими заболеваниями. Например, с депрессией и тревожностью. СДВГ как бы подпитывает эти состояния. Ведь если человек постоянно чувствует, что у него ни одно дело не доводится до конца, это вызывает дискомфорт. Метаанализ 28 исследований показал, что, когда с помощью когнитивно-поведенческой терапии снижается проявление симптомов СДВГ, вместе с этим также уменьшаются тревога и депрессия.

Другая “любимая подруга” СДВГ – эпилепсия. Риск эпилепсии при СДВГ растет в несколько раз, но, что интересно, сама эпилепсия куда значительней указывает на повышенный риск СДВГ. По разным оценкам, примерно 30-40% детей с эпилепсией также сталкиваются с СДВГ. Исследование на близнецах показало, что люди с СДВГ в принципе чаще сталкиваются с неврологическими проблемами. А СДВГ и эпилепсию еще и объединяют общие генетические и негенетические факторы.

Из-за СДВГ часто возникают проблемы в учебе. Даже при равных интеллектуальных способностях детям с этим синдромом учиться может быть намного сложнее. То же самое и с работой: на карьерной лестнице будто не хватает ступенек. Особенно если человек не знает о своем диагнозе и не понимает, почему работа дается ему с таким трудом, ругает себя за лень и сорванные дедлайны.

Еще СДВГ бьет по краткосрочной памяти. Представьте, что вы познакомились с красивой девушкой или парнем на вечеринке. Она или он называет вам свое имя, nickname в телеграме, улыбается и уходит. Надо всего лишь запомнить контакт и ввести его в телефон. И кто знает, может, вам повезет! Но… вы уже все забыли. И имя тоже. Или вы играете в Mortal Combat. Подсмотрели комбинацию клавиш для Brutality. И… тут же забыли. Остались без brutality. Исследование 2020 года показало, что у 75–81% детей с СДВГ есть серьезные проблемы с такой вот памятью.

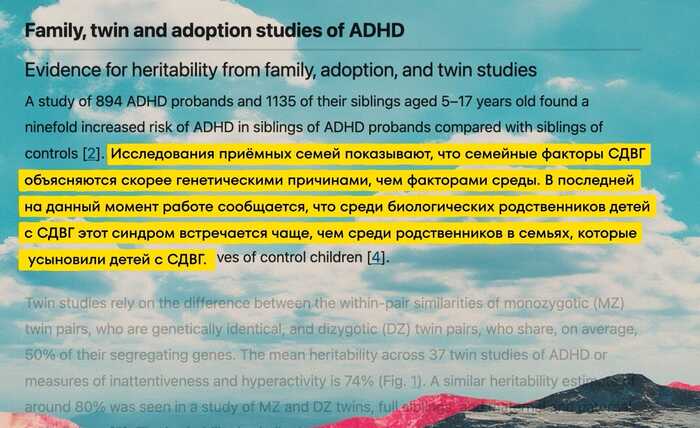

И наконец, СДВГ имеет серьезную генетическую компоненту. По данным исследований на близнецах, наследуемость этого признака примерно 74-80%. То есть если у одного близнеца есть СДВГ, у второго почти наверняка будет диагноз. Если же у вас просто брат или сестра с СДВГ, риск, что он будет и у вас, увеличивается в 9 раз. Причем исследования усыновлений подтверждают, что роль генетики здесь и правда куда сильнее, чем роль воспитания. Родные дети гораздо чаще приемных совпадают в статусе СДВГ со своими родителями. Впрочем, какого-то единого гена невнимательности или импульсивности не существует. По всей видимости, СДВГ – это полигенное расстройство, в которое вносит вклад огромное количество генетических вариантов.

Мифы об СДВГ

Вот вам одновременно и забавная, и грустная статистика. Эксперты проанализировали 100 самых популярных роликов в Тик-Токе на тему СДВГ. И оказалось, что из них 52 вводят в заблуждение, 27 являются личным опытом и лишь 21 содержат достоверные научные факты. Большинство вводящих в заблуждение видео были сделаны непрофессионалами. Так что, когда в следующий раз увидите ролик «5 признаков, что у тебя СДВГ», проверьте, есть ли у автора докторский халат.

Вы можете сказать, что видео – это несерьёзно. Вот настоящая наука разложит все по полочкам! Но возьмём простое эмпирическое наблюдение: если мать курила во время беременности, шанс СДВГ у ребенка выше обычного. Можно предположить, что дело во влиянии никотина на развитие нервной системы. Но как вам альтернативное объяснение? Мы знаем, что люди с СДВГ чаще курят. А еще знаем, что СДВГ в значительной степени наследуется. Поэтому такая корреляция неизбежно возникнет, даже если курение не повышает риск СДВГ. Разобрать, где причина, а где следствие, не очень просто. И научные споры идут до сих пор. Если что, курить при беременности не стоит – независимо от этих споров.

Тем не менее, в одном исследовании ученые сравнили братьев и сестёр, выношенных одной и той же матерью. Но во время одной беременности мать курила, а во время другой – нет. Результат вышел интересным — риск СДВГ не менялся в зависимости от того, курила ли мать именно во время беременности, а зависел от того, курят ли родители вообще. Причем курение отца и даже курение бабушки были примерно такими же факторами риска, как курение матери. Что логично, если дело в генах, а не во влиянии никотина. Впрочем, не думаю, что это исследование ставит точку в споре.

Или вот вальпроевая кислота — препарат, назначаемый при эпилепсии. Его прием во время беременности тоже связывают с повышенным риском СДВГ у ребенка. Но где гарантия, что дело в самом препарате, а не в эпилепсии, которая часто соседствует с СДВГ? Или вот другая логичная причинно-следственная связь. У многих людей с СДВГ в детстве была травма головы. Значит, травма головы вызывает СДВГ? Или наоборот — СДВГ повышает риск несчастных случаев и падений, и отсюда травмы головы? Или, может, если у ребенка есть СДВГ, выше шанс, что он есть и у родителей? Что делает их менее внимательными, что тоже может стать причиной травмы ребенка. И непонятно, какой фактор здесь решающий.

Есть метаанализ 2021 года, авторы которого пишут: “Хотя риск СДВГ повышается после черепно-мозговой травмы, у большинства детей с ЧМТ не развивается новое СДВГ. Даже после тяжёлой ЧМТ лишь примерно у 19% детей появляется СДВГ, тогда как у 16% детей с ЧМТ СДВГ был уже до травмы”.

А вот еще одно интересное, но сомнительное утверждение. Одна из гипотез, почему люди с СДВГ часто употребляют разные вещества, – гипотеза самолечения. Она предполагает, что вещества облегчают симптомы СДВГ, поэтому люди к ним и обращаются. Об этом в своем подкасте говорил стэнфордский нейробиолог Эндрю Хуберман. Хуберман упоминает, что любые вещества, повышающие уровень дофамина, в том числе чай и кофе, помогают при СДВГ. Якобы кофеин уменьшает частоту моргания, тем самым позволяя нам захватывать больше визуальной информации и повышать уровень внимания.

Но, судя по данным статьи 2022 года, люди с СДВГ не чаще других пьют чай, кофе, энергетики и колу. Они потребляют не больше кофеина, чем остальные.

Если что, никотин действительно кратковременно улучшает внимание и рабочую память, но в долгосрочной перспективе только ухудшает ситуацию из-за зависимости. То же касается кофеина — эффект есть, но слабый и вариабельный.

С ощущением времени при СДВГ тоже интересная история. Существует гипотеза, что именно в этом причина систематических опозданий. Просто у людей сбит внутренний хронометр. Но на самом деле это преувеличение. Данных на эту тему не так много, но есть исследование 2005 года, в котором дети проходили тесты для оценки восприятия времени. В первом тесте надо было оценить, сколько длился звуковой сигнал. Во втором тесте нужно было воспроизвести ту же длительность сигнала, зажав кнопку. Так вот, ученые пришли к выводу, что у детей с СДВГ действительно есть сложности с воспроизведением времени, но не с оценкой длительности сигнала. Дескать, это скорее говорит в пользу проблем с рабочей памятью, чем о неправильном ощущении времени.

А теперь миф про гиперфокус! Это состояние, при котором, если человеку интересна тема, то он может полностью отключиться от остального мира и заниматься только ей. Звучит круто. Вообще я и сам часто ловлю такое, когда пишу книгу или придумываю идеи для нового видео.

Некоторые считают, что гиперфокус – это уникальная особенность людей с СДВГ и чуть ли не симптом СДВГ. Но исследования показывают, что вроде и нет особой разницы в частоте и длительности гиперфокуса у людей с СДВГ и без него. Разница лишь в том, что у людей с СДВГ гиперфокус реже проявляется в ситуациях, касающихся учебы и социальных взаимодействий. Для них словить гиперфокус на Skyrim – да пожалуйста. Но не на написании курсовой.

А что насчет интеллекта и СДВГ? Есть статистика, что люди с СДВГ набирают в среднем на 9 баллов меньше в тестах на IQ, чем люди без этого диагноза. Хотя тут все индивидуально и разброс данных огромный. Кто-то интерпретирует это как в среднем снижение интеллекта, но и тут появляется нюанс. Ведь проблема может быть не в том, что человек находит задачку сложной, а в том, что он находит ее неинтересной и не может на ней сосредоточиться. Еще статистику портит тот факт, что люди с высоким IQ могут лучше компенсировать свой СДВГ – и поэтому реже получают диагноз.

Ну и вишенка на торте – «Современные дети все время сидят в гаджетах, поэтому у них СДВГ. Вот в мое время такого не было». Любимый миф старшего поколения. Мы с вами уже убедились, что в первую очередь СДВГ формируется генетикой, а не условиями среды. Так что телефоны не провоцируют СДВГ, хоть и могут подливать масла в огонь. Да, люди с СДВГ более склонны зависнуть в телефоне – но это причинность в обратную сторону.

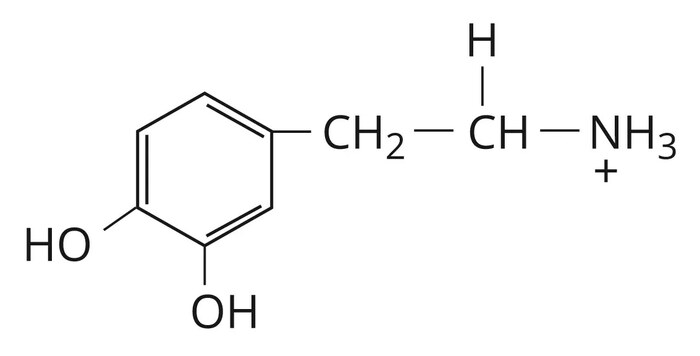

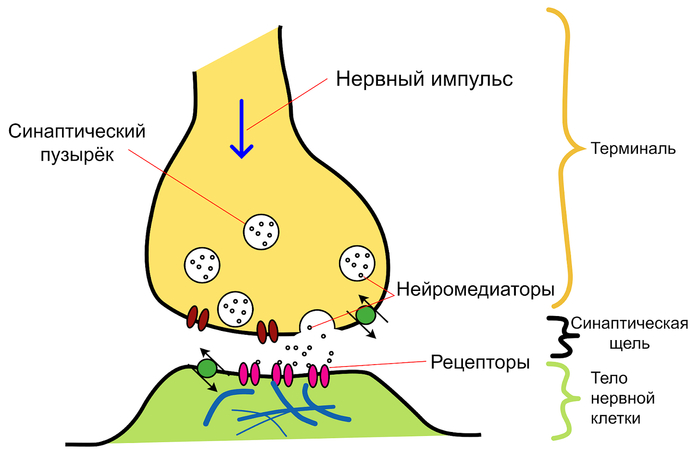

Одной из самых популярных версий появления СДВГ считается дофаминовая гипотеза. Дескать, всё дело в дофамине – одном из важнейших нейромедиаторов. Нейромедиаторы – это вещества, которые передают сигналы от нейронов к нейронам или другим типам клеток вроде мышечных.

Прежде, чем обсудить дофаминовую гипотезу СДВГ, мы должны обсудить дофамин. Забавно, что исторически дофамин долго считался скучной промежуточной молекулой на пути биосинтеза адреналина и норадреналина. И только в 1950-х дофамин заслужил внимание как самостоятельный нейромедиатор, а в 1960-х стал особенно важен в контексте изучения и лечения болезни Паркинсона. Позже его начали активно связывать с системой вознаграждения – ну и с СДВГ.

В мозге человека порядка 86 млрд нейронов. Из них лишь несколько сот тысяч, до миллиона, используют дофамин. Так что неудивительно, что интерес к дофамину появился не сразу.

Дофамин часто называют гормоном удовольствия, но это сильное упрощение. Да, он важен в системе вознаграждения, но еще он играет роль в регуляции внимания, мотивации, обучения и так далее. Сегодня, пожалуй, самый популярный миф вокруг дофамина – концепция «дофаминового детокса». Якобы чрезмерная стимуляция системы вознаграждения через соцсети, игры и сладости вызывает «перенасыщение дофамином» и снижает чувствительность мозга к удовольствиям. Временный отказ от этих стимулов якобы должен «снизить уровень дофамина» и восстановить чувствительность, чтобы человек смог снова получать удовольствие от простых вещей. То есть миф сводится к идее, что дофамин можно «исчерпать» и потом «очистить».

Но уровень дофамина — это не фиксированная шкала, которую можно “обнулить”. Это динамическая система, где концентрация нейромедиатора меняется ежесекундно в разных участках мозга в ответ на стимулы. Проблемы с мотивацией и удовольствием связаны не с “передозом дофамина”, а с тем, что мы формируем привычки – иногда не самые полезные. Частое использование быстрых и сильных стимулов (например, TikTok) действительно меняет поведенческие паттерны, но не за счёт «накопления» или «истощения» дофамина, а через обучение и закрепление нейронных связей. Отказ от гаджетов – это история не про дофамин.

Даже сам автор термина, психолог Камерон Сепа, говорил, что дофаминовый детокс – это просто техника когнитивно-поведенческой терапии для снижения стресса и улучшения контроля над импульсивным поведением. Но интернет решил иначе.

В статье о дофаминовом детоксе для журнала The Scientist нейробиолог Талия Лернер отмечает: “Да, иногда полезно менять привычки. Это помогает воспринимать привычные вещи как новые и больше их ценить”. Но никакого «сброса дофамина» не происходит. От каждого инфлюенсера на дофаминовом голодании плачет один ученый, который посвятил жизнь изучению этого сложнейшего нейромедиатора.

Еще один камень в огород дофаминового детокса – нейролептики. Это психотропные препараты, которые назначают при серьезных психических расстройствах. Их ключевой механизм – блокировка дофаминовых рецепторов. Наверное, люди на них ощущают просветление? Нет. В качестве побочных эффектов они сталкиваются с апатией, снижением мотивации и моторно-двигательными проблемами.

А знаете, что бывает, когда реально возникают проблемы нехватки дофамина? Болезнь Паркинсона – при ней активно погибают дофаминовые нейроны, а, поскольку они играют важную роль в контроле движений, возникает характерный при Паркинсоне тремор. Со временем ситуация ухудшается – и человек всё больше теряет контроль над своим телом. Это то, с чем уже больше 30 лет борется, например, Майкл Джей Фокс, Марти Макфлай из «Назад в будущее». Вот это реальные последствия снижения уровня дофамина в мозгу, но я не уверен, что поклонники дофаминового голодания стремятся к подобному результату.

Но вот интересный факт: анализ медицинских данных нескольких десятков тысяч человек показал, что люди с болезнью Паркинсона почти в 3 раза чаще ранее имели в своем анамнезе еще и СДВГ. А после корректировки на пол, возраст и сопутствующие заболевания этот показатель вообще вырос до 3,65. Вот и возникает соблазн СДВГ тоже как-то привязать к работе дофаминовых нейронов.

Современная формулировка дофаминовой гипотезы СДВГ гласит, что симптомы этого расстройства связаны со сниженным синтезом, концентрацией, метаболизмом и скоростью внеклеточного накопления дофамина во фронто-стриарных областях мозга. Если сильно упрощать, фронто-стриарные области делают возможными сложные формы поведения, где важны мотивация и планирование. Регулирует эту сеть среди прочего черная субстанция, субстанция нигра, которая входит в так называемые базальные ядра. Субстанция черная из-за пигмента нейромеланина с загадочными функциями.

Окей, если при СДВГ проблемы с дофамином, то, может, поможет какой-нибудь его предшественник? В случае болезни Паркинсона специалисты хоть и не придумали варианта лечения, который бы полностью останавливал процесс нейродегенерации, но научились назначать препарат леводопа. Это предшественник дофамина, который проходит через гематоэнцефалический барьер, превращается в дофамин и помогает оставшимся дофаминовым нейронам работать.

Для лечения СДВГ тоже пробовали применять леводопу. Хотя исследований мало, а выборки небольшие. В одном из них взяли 29 детей: у части был только СДВГ, у других — СДВГ плюс синдром беспокойных ног. Это когда человек испытывает неприятные ощущения в ногах и непреодолимое желание ими двигать, особенно в состоянии покоя или вечером. Одни получали леводопу, другие — плацебо. В результате препарат помог при синдроме беспокойных ног, но на симптомы СДВГ не повлиял.

И все же леводопа повлияла на исследования СДВГ. В одной работе 1998 года ученые взяли взрослых с диагнозом СДВГ и без. Они дали им аналог леводопы, в который был введён радиоактивный изотоп фтор‑18. По сути это препарат, используемый в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) для визуализации дофаминергических нейронов. Оказалось, что у людей с СДВГ в медиальной и левой префронтальной коре концентрация радиоактивной метки оказалась на 51–52% ниже. И авторы пришли к выводу: у взрослых с СДВГ, возможно, нарушена дофаминовая функция в этом отделе мозга.

У людей с СДВГ есть склонность отдавать приоритет немедленным поощрениям в ущерб более значительным, но отложенным наградам. Лучше мало, но сейчас, чем много, но потом. Этот эффект называют delay aversion, отвращение к ожиданию. Этот феномен хорошо вписывается в дофаминовую гипотезу, так как дофамин часто описывается как важный игрок в нашей системе вознаграждения.

На этом доводы в пользу дофаминовой гипотезы не заканчиваются. Например, у мышей были найдены сотни разных генов, нарушения в которых вызывают поведение, подозрительно напоминающее СДВГ. Некоторые гены связаны с дофаминовой системой.

Кроме того, психостимуляторы вроде модафинила повышают внимание и снижают симптомы СДВГ. Как действует модафинил? Тоже через дофамин. Дофаминовый нейрон выбрасывает дофамин в адрес целевого нейрона, активируя его, а потом потихоньку всасывает дофамин обратно, чтобы эффект прекратился. А модафинил блокирует систему такого транспорта. Впрочем, тот же модафинил влияет не только на выброс дофамина, но и норадреналина и самых разных нейромедиаторов. Так что объяснять всё одним дофамином преждевременно. К тому же стимуляторы помогают сконцентрироваться даже людям без СДВГ.

И все же некоторые генетические варианты, связанные с СДВГ, приходятся именно на дофаминовые транспортеры — те самые «насосы», которые возвращают выброшенный дофамин обратно в клетку. И есть ограниченные данные, что у пациентов с СДВГ эти транспортёры работают активнее, из-за чего дофамин «убирается» слишком быстро – и его действительно не хватает. Некоторые другие мутации, связанные с СДВГ, и вовсе касаются напрямую некоторых рецепторов дофамина.

А теперь мы внезапно возвращаемся к морганию. Мы уже обсуждали особенности восприятия времени при СДВГ. Дофамин и здесь засветился. В многочисленных работах удалось связать уровень дофамина в полосатом теле и восприятие времени. А еще выброс дофамина в полосатом теле приводит к спонтанному морганию. И вот авторы одной работы вооружились этим знанием и показали в серии экспериментов, что люди склонны переоценивать длительность временного интервала, если моргнули в предыдущем задании. Такой вот косвенный способ измерить влияние дофамина. И я не думаю, что, если вы будете чаще моргать, время вокруг вас замедлится.

Мозг при СДВГ

Метаанализ структурных исследований мозга показал, что у людей с СДВГ наблюдается некоторое уменьшение объема мозга по сравнению с контрольной группой. Наиболее выраженные отличия в размере оказались у прилежащего ядра, миндалевидного тела и скорлупы в составе полосатого тела. Речь о структурах, связанных с регулированием и распознаванием эмоций, а также восприятием награды. Но различия эти не катастрофические.

В еще одном исследовании у детей с СДВГ наблюдалась задержка в достижении максимальной толщины коры по сравнению с контрольной группой. Медианный возраст, когда 50% точек коры достигли своего пика, составил 10,5 лет у детей с СДВГ, в то время как у контрольной группы — 7,5 лет. Это укладывается в гипотезу о том, что СДВГ может быть связан с задержкой созревания мозга. Возможно, поэтому некоторым все же удается СДВГ «перерасти». Важно уточнить: это не значит, что при СДВГ кора мозга тоньше – просто пиковая зрелость наступает позже.

Отдельная интересная тема – попытка определять СДВГ с помощью электроэнцефалографии. Авторы некоторых работ утверждают, что смогли научиться ставить диагноз по мозговым волнам с точностью до 90%. Впечатляющий результат, но есть большие вопросы к тому, насколько это воспроизводимо. Обзоры и метаанализы по теме говорят, что, хотя особенности ЭЭГ при СДВГ, по-видимому, есть, надежный диагноз из этого сделать куда сложнее. В диагностические критерии СДВГ ЭЭГ сегодня не входит.

Как лечить СДВГ

Все вышесказанное, конечно, не значит, что люди с СДВГ обречены на несчастную жизнь. Человек с СДВГ вполне может нормально социализироваться и добиться успеха. А для кого-то этот синдром может даже стать преимуществом.

Среди сильных сторон людей с СДВГ разные исследования выделяют в среднем более высокую креативность, гибкость мышления, эмпатию и смелость. Да, есть исследования, что взрослые с СДВГ в среднем более креативны и чаще выходят за рамки привычных шаблонов. Надо уточнить, что это не значит, что все люди с СДВГ – креативные гении. Снова речь про усредненные значения.

Есть данные, что СДВГ может частично защищать от ограничивающего влияния знаний. В одном исследовании подросткам с СДВГ и без него показали набор игрушек с общими чертами — например, все электронные или во всех есть мячик — а затем попросили придумать принципиально новые. Несмотря на такую просьбу, люди без СДВГ придумывают что-то похожее на то, что уже видели. Например, в контрольной группе все придуманные игрушки тоже были электронными, а в группе подростков с СДВГ — не все. Среди известных людей с СДВГ есть и миллиардеры, и кинозвезды.

Да, полностью вылечить СДВГ нельзя, но к нему можно адаптироваться. И исследования в этой области действительно могут удивить. Иногда не в самом хорошем смысле. В одной работе изучалось, может ли спиннер помогать школьникам с СДВГ. Не имею ничего против спиннера как такового, но, если честно, меня просто поразил дизайн этого исследования. Всего оно описывает не сто, не 50 и даже не 10, а трех второклассников. Можете себе представить? И они все крутили спиннер. И у всех трех обнаружили улучшения в учёбе. Ммм, наука.

А вот в рандомизированном исследовании на 60 человек уже особо полезных свойств у спиннеров не нашли. Наоборот, оказалось, что они ухудшают внимание у детей с СДВГ. Да, они помогают справиться с проявлениями импульсивности. Дети больше не вскакивали с мест во время урока, а направляли энергию в спиннер. Но при этом игрушка их ещё и отвлекала, не давая учиться. Учителю удобно, ребенку пользы нет.

Есть мнение, что от СДВГ помогает олигоантигенная диета, которая исключает из рациона все потенциально аллергенные продукты. Никакого глютена, никакой лактозы. Остается один рис, индейка и парочка фруктов. Затем продукты постепенно возвращают в рацион ребёнка и смотрят, происходят ли негативные изменения. Если да, значит, удалось найти “плохой” для ребёнка продукт. Но всё же, согласно исследованиям, пациентам с СДВГ не следует ничего исключать из рациона – а просто стараться сбалансированно питаться.

Но есть ли для СДВГ хоть какой-то золотой стандарт помощи? Для детей до 6 лет американская академия педиатрии рекомендует начинать лечение с модификации поведения. Методика заключается в создании для ребенка рутины: четкое расписание, предметы на своих местах, контроль отвлекающих факторов. А при наличии сложностей с принятием решений советуют предлагать ребенку ограниченный набор вариантов. Вместо «Что ты хочешь на ужин?» спрашивать «Ты хочешь на ужин макароны или пюре?» Ну и другие базовые вещи – говорить понятно, вознаграждать за хорошее поведение, не использовать жесткие методы наказания, давать возможность заниматься тем, что нравится. Как будто бы это хорошие советы для любого человека.

А людям с СДВГ старше 6 лет советуют когнитивно-поведенческую терапию – она позволяет научиться немного обманывать свой мозг. Вот, например, человек знает, что он отвлекается за рулем. Вместо того, чтобы смотреть прямо, он начинает смотреть по сторонам или в телефон. Отследив у себя такую привычку, он может наклеить надписи “следи за дорогой” на те места в машине, куда он переводит взгляд. Ловить себя на подобных вещах и придумывать способы их обхода помогает лечащий врач. Есть большой метаанализ 28 исследований, результаты которого показывают, что КПТ и правда уменьшает симптомы СДВГ.

Конечно, меня как эволюционного биолога больше всего интересует место СДВГ в эволюции. На первый взгляд кажется, что СДВГ совершенно контрпродуктивно для нашего вида. Если СДВГ несет столько проблем и так мешает человеку жить, то почему этот синдром такой распространенный и живучий? С точки зрения эволюции естественный отбор уже давно должен был вычистить его гены из популяции. Но этого не произошло. Ученые предлагают несколько теорий, чтобы это объяснить.

Одна из них – гипотеза несовпадения. Она заключается в том, что черты людей с СДВГ были полезны в древности. Это сейчас СДВГ мешает человеку сосредоточиться при написании курсовой или квартального отчета. В палеолите люди такой ерундой не занимались. Они были лучшими собирателями или охотниками на районе, легко переключающиеся с привычного источника пищи на поиск чего-нибудь новенького. В пользу этой гипотезы говорит анализ ДНК 20 тыс. людей с СДВГ и 35000 без. Частота вариантов, ассоциированных с СДВГ, постепенно снижалась с палеолита, особенно в европейских популяциях.

Есть, впрочем, и другие гипотезы распространенности СДВГ. Одна предполагает, что креативность и смелость давали преимущество, несмотря на трудности гиперактивности и невнимательности. Плюсы компенсируют минусы. Еще одна предполагает, что варианты генов, повышающие риск СДВГ, связаны не только с СДВГ, но и с другими полезными чертами, поэтому естественный отбор не вычищает их полностью.

Часто люди с СДВГ чувствуют себя “сломанными” и не понимают, почему простые бытовые вещи даются им сложнее, чем другим. Все усугубляется тем, что они не всегда находят понимание со стороны окружающих, которые видят в невнимательности безразличие, а в просроченных дедлайнах лень.

Я надеюсь, что мой пост поможет кому-то лучше разобраться в себе или понять близкого человека. Повышая осведомленность об СДВГ, мы можем помочь множеству людей полностью реализовать свой потенциал, а не тратить время на борьбу с системой, которая работает против них.

Осенний тур продолжается!

Билеты и подробности — здесь.

Подписывайтесь на соц. сети