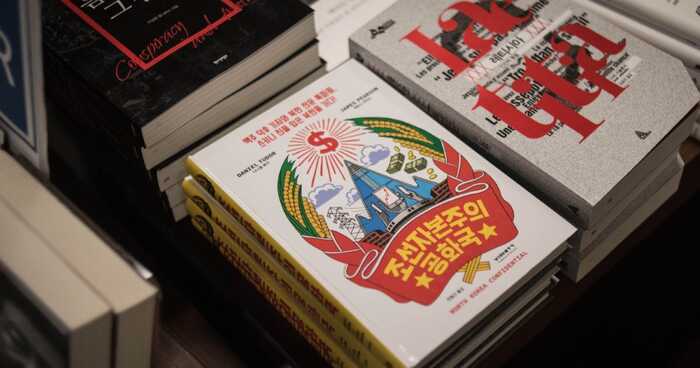

Наука и лженаука в Северной Корее. Разговор с Андреем Ланьковым

Смотреть видео без замедлений и VPN

– Всем привет! Меня зовут Александр Панчин – и у меня для вас сегодня очень необычный и очень интересный разговор. На моём канале мы постоянно обсуждаем науку и лженауку, мифы и заблуждения. Но вы когда-нибудь задумывались, как обстоят дела с наукой в Северной Корее? Есть ли там антипрививочники? Существует ли там фундаментальная наука? Занимаются ли в Северной Корее написанием научных публикаций? Как там обстоят дела с медициной? Там тоже есть альтернативные методы лечения? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, я пригласил отличного гостя – Андрея Николаевича Ланькова, кандидата исторических наук, профессора сеульского университета Кунмин и замечательного рассказчика. Андрей Николаевич, здравствуйте.

– Александр Юрьевич, спасибо за приглашение. Здравствуйте!

– Мой первый вопрос такой… Я – биолог, я долгое время работал в фундаментальной науке. И мне сложно представить, как устроена жизнь моего условного коллеги, который живёт в Северной Корее. Есть ли там нормальные академические институты? Почётно ли там быть учёным, хотят ли молодые люди быть учёными? Как к учёным относится общество? Что с фундаментальной наукой происходит в Северной Корее?

– Я очень не люблю, когда о Северной Корее говорят как о копии СССР. Но когда речь идёт о науке, об отношении к науке… Пожалуй, такую формулировку можно применить. Отношение к науке и вся её структура почти точно списаны с организации науки в Советском Союзе в пятидесятые годы, в позднесталинские времена. Конечно, у науки в Северной Корее есть свои детали и особенности… Но общая установка такая: есть Академия Наук. Там есть академические институты, в которых работают люди, получающие зарплаты и карточки. До 90-х гг. в стране существовала карточная система – и население считало, что это нормально и хорошо, а теоретически эта система существует и поныне. Люди получают зарплаты и карточки за то, что они сидят и занимаются наукой. При этом традиционно, как и в позднесталинском СССР, зарплаты и довольствие у учёных очень большие – и у университетских профессоров, и у членов Академии Наук. Зарплата большая, есть спецпайки… У учёных в Северной Корее очень хороший статус. И дело не только в деньгах – иногда и на большие деньги ничего особенного не купишь. А вот спецпаёк – это здорово: свинину раз в неделю могут привезти, тушёнку в банках… Простому человеку эти деликатесы не привезут, а учёному и партийному работнику – привезут.

Кроме того, в Северной Корее общая атмосфера такова, что наука – это круто. Наука – это хорошо и правильно. Правда, с целым рядом примечаний. Например, примечание такое: настоящая наука – это естественная наука, а вот гуманитарные и окологуманитарные науки – они второго сорта. Даже в университетах на гуманитарных науках учились на год меньше. Зачем на гуманитариев ресурсы тратить? А вот серьёзная наука – это про бомбы, антибиотики. Кстати, похожее отношение было и в СССР – правда, оно было чуть менее ярко выражено.

В начале 90-х в КНДР случился кризис. Тогда КНДР, которая любила на каждом углу рассказывать о своей независимости, поняла, что сильно зависела от советской помощи. А когда помощь исчезла, экономика страны стала валиться. Как и все бюджетники, учёные оказались на мели. Не касалось это только ВПК – к тому же тогда военную науку от гражданской отделили и создали для военных учёных свою Академию. В общем, военных учёных неплохо кормили – а они мудрили над ядерной бомбой и всё-таки её сделали и взорвали, получили спецпайки и медали, а ещё – хорошие квартиры. То, что в Северной Корее бесплатно дают квартиры, – это миф, но вот учёным-ядерщикам и разным пропагандистам они правда бесплатно достаются.

А вот у гражданских учёных в 90-е положение было очень сложным. Как и все бюджетники, они выживали. Кто-то занимался подсобным промыслом, у кого-то жена научилась из соевого творога что-то выпекать и на базаре продавать… А с 2010-х гг. всё изменилось – нынешняя власть снова начала поддерживать науку. Денег, правда, на науку сейчас дают меньше, чем в 70-80-е гг. А учёных сейчас много. Тем не менее, сейчас учёным из крупных вузов, например, неплохо платят. Несколько лет назад была большая кампания – элитных учёных расселили из крупных университетов, им дали очень хорошие квартиры в центре города (их средняя цена – около 100-150 тыс. долларов). Эти квартиры учёные могут продать – и они их продают.

– Большое спасибо. Как относится к науке и учёным государство, понятно. А как к ним относится общество? Быть учёным – престижно?

– Сейчас уже менее престижно. В 70-80-е быть любым учёным было очень престижно. Конфуцианские страны всегда учатся как ненормальные, у них всегда всеобщая сдвинутость на учёбе – это уже 1,5 тыс. лет тянется что в Японии, что в Корее, что в Китае. И на это накладывались ещё советские стереотипы. Сейчас, конечно, интерес к науке уменьшился. Но, тем не менее, учёных в обществе уважают, отношение к ним в целом позитивное. Конечно, с точки зрения обывателя лучше заняться бизнесом или пойти в силовики – там денег больше.

Но всё же, повторюсь, науку в стране ценят, особеннно ВПК. Ещё в начале 90-х тогдашний правитель страны Ким Чен Ир, сын основателя КНДР Ким Ир Сена и отец Ким Чен Ына, принял решение: при отборе людей в ядерщики, ракетчики и так далее не задаваться их происхождением. А до этого “плохая” семейная история многим парням и девушкам не давала поступать в престижные вузы. Если дед был прояпонским интеллигентом – всё, путь в науку закрыт. А при Ким Чен Ире ситуация изменилась – и ВПК для многих способных жителей КНДР стал неплохим социальным лифтом.

Сильно подозреваю, что и ядерную бомбу, и нормально летающие межконтинентальные ракеты сделали именно те ребята, которым в 90-е гг. дали нормально учиться.

– Очень интересно. А в Северной Корее существует популяризация науки? То, чем я занимаюсь, чем вы занимаетесь… Может, в КНДР есть спикеры, которые читают лекции о естественных науках, журналисты, которые пишут научно-популярные статьи?..

– И да, и нет. С одной стороны, популяризация науки, конечно – дело уважаемое. Так, недавно в Пхеньяне построили большой дворец науки и техники, нацеленный на научноориентированных подростков. Этот дворец выглядит очень помпезно и очень футуристично. Вся композиция — в виде модели электрона.

Популяризация в стране есть – например, в КНДР выпускают научно-популярные журналы. В стране всего 25 млн человек живёт, общий тираж журналов не очень большой, с бумагой проблемы… Но журналы есть, в том числе журналы для детей и молодёжи. Есть кружки. А вот вольнобегающих просветителей в стране нет – потому что кто ж его знает, чего эти популяризаторы напросвещают? Допускать в таких делах анархию, которая может привести к отклонениям от единственно верной идеологической линии, – так себе идея. То есть существуют официально утверждённые лекторы, но уровень инициативы в КНДР не очень высокий.

В общем, популяризация в стране напоминает советскую – правда, в СССР было ещё замечательное общество “Знание”, которое работало с лекторами… А вот есть ли такая структура в КНДР, не знаю. Если они и есть, то не очень заметны.

– Можно ли в КНДР получить научно-популярную литературу из-за рубежа? Ричарда Фейнмана или Ричарда Докинза почитать, например? Может, под каким-то строгим контролем в библиотеке? Или с какими-то научно-популярными изданиями познакомиться?

– В КНДР есть спецхран, который был в СССР и других странах. В этих специальных хранилищах находятся разные вредные идейные книги, читать которые простому человеку не надо, а компетентному специалисту – надо. Но с разрешения компетентных органов. Всё происходит так: человек получает разрешение, приходит в спецхран, садится и читает.

В КНДР вся зарубежная литература по общественным наукам автоматически попадает в спецхран. Техническая может храниться в обычном доступе. Но люди читают эту литературу и по их мотивам пишут свои работы. Прочёл специалист из Северной Кореи Докинза – и написал своими словами, что имел в виду автор. И так вот, через посредников, информация доходит до читателей в КНДР.

В КНДР нет обычного интернета, который связывал бы корейцев с остальным миром, но есть свой интранет. Есть компьютерный центр, одна из задач которого – цензурировать научные и научно-популярные сайты и загружать безопасный контент в локальный интранет. Конечно, в этом интранете нет ничего идеологически неверного и вредного. Нет никаких заявлений, противоречащих текущей государственной линии.

– Как в КНДР обстоят дела с лженаукой? В России довольно много людей верят в разные странные вещи – в карты Таро, астрологию и так далее. Я сейчас нахожусь в Европе – и тут тоже люди верят в гадалок, например. А как в Северной Корее ко всему этому относятся?

– Вы боретесь с псевдонаукой в России и Европе?

– Да. Я вхожу в состав Комиссии по борьбе с лженаукой – и мы рассказываем, почему гомеопатия и дерматоглифика не работают, например.

– А ФСБ, ФБР? Они вам сильно помогают?

– Нет. Наверное, хорошо, что нет.

– А в Северной Корее борьба с некоторыми видами лженауки – это задача силовых органов. Так, в КНДР уже больше 20 лет идёт активная борьба с гаданием. Дело в том, что традиционно корейцы – народ довольно суеверный, как и другие народы Восточной Азии. И среди корейцев всегда были популярны физиогномисты, которые могут рассказать о вашей судьбе по форме лица и носа, например. Астрологи тоже популярны – правда, астрология в КНДР немножечко своя. И Фен-Шуй популярен.

В 60-70 гг. со всем этим в Северной Корее начали бороться. Профессиональные гадатели отправились на нары. Либо переучились на грузчиков, например. А с начала 2000-х по всем каналам идёт постоянная информация о том, что гадатели в снова в стране появились, причём в больших количествах. На государственном уровне это вызывает беспокойство – потому что это идеологически вредно, а с идеологически вредными явлениями надо бороться беспощадно. Не надо на гадателей насылать интеллигентов с бородками. Нужно насылать на них специальных людей с усталыми лицами в форме. Раскрыть всю сеть сразу. Не рассказывает, у кого гадать научился? Ничего! Через два часа всё расскажет. В 2021 году был даже принят специальный закон – о необходимости вести беспощадную борьбу с остатками суеверий. Некоторые интерпретируют этот закон как закон о борьбе с религией – но он на самом деле сложнее. Хотя обычная религия в КНР тоже воспринимается как суеверие. Но главную проблему власти видят именно в специалистах по гаданиям.

За разными астрологами и физиогномистами тоже охотятся. Но они никуда не исчезают – а плодятся и размножаются. Видимо, потребность в их прогнозах велика. И люди готовы им платить, готовы идти на риск, понимая, что могут вылететь с работы и получить разные другие неприятности.

– Для протокола со своей стороны прокомментирую… Я – противник лженауки, но я считаю, что у человека должна быть свобода и право на самовыражение. И я считаю, что людей, которые верят в странные вещи, нельзя притеснять и лишать их права говорить то, что они думают. Их надо переубеждать словом, просвещением. Но всё же… В СССР была лысенковщина – встроенная в систему лженаучная деятельность. А в КНДР сейчас есть влиятельные псевдонаучные программы, которые продвигает государство? Может быть, какой-то метод медицины, который на деле – полная ерунда?

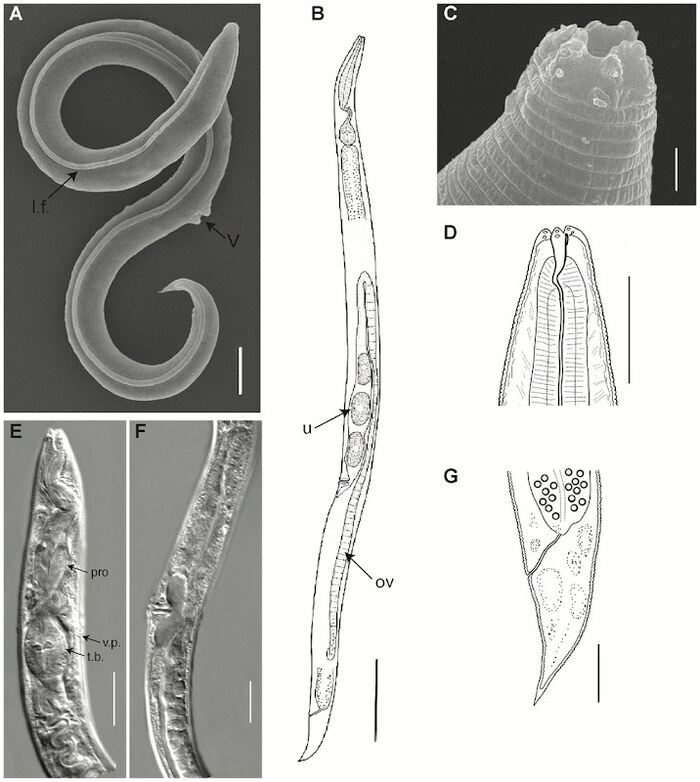

– Единственный аналог лысенковщины в КНДР – история начала 60-х, когда один врач, физиолог Ким Бон Хан, заявил: он открыл в организме человека ещё одну систему.

Он опубликовал несколько работ, которые были встречены международным сообществом хохотом. А в начале пути врач получил государственную поддержку – как народный гений. Немного напоминает историю Трофима Лысенко, да?

Скоро стало ясно, что исследования Кима — лженаука. Его забрали силовики, а некоторых учеников наказали за то, что вовремя не отреклись от учителя. О нём больше ничего не известно. Женщина, с которой я говорил, чудом избежала уголовного дела. Она зачитывала материалы о его «открытиях» в радиоузле медвуза.

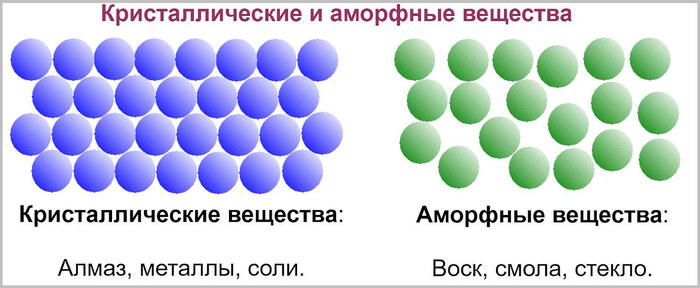

С тех пор подобных историй в естественных науках не было. Сегодня в северокорейской медицине делают ставку на восточные практики — иглоукалывание, траволечение. Это не совсем лженаука: и я, и мои родственники обращались к таким врачам в Южной Корее — вроде помогло.

Зато в гуманитарных науках царит идеология. В лингвистике запрещено искать родственные связи корейского языка, официально у него «нет родственников». В истории нельзя сомневаться в мифических королевствах, упомянутых лишь в партийных текстах. Спорить с этим — верный способ покончить с собой. Так что северокорейская лженаука — это, скорее, пропаганда, возведённая в академический статус.

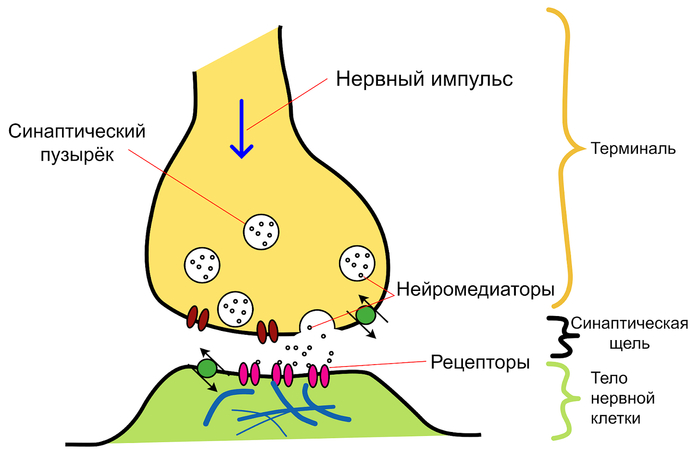

– Тоже хочу прокомментировать… Я бы к лженауке больше отнёс ту историю про лингвистику, которую вы рассказали. Я считаю, это одна из худших форм лженауки – когда учёным что-то мешают делать по идеологическим причинам. “Нельзя изучать, потому что это не выгодно государству!” Эта позиция даже не лженаучная, а антинаучная. Для учёных очень важна свобода заниматься тем, что именно им интересно. А вот акупунктуру я бы отнёс к театрализованному плацебо. Это красивый ритуал, который может работать за счёт того, что человек думает: ага, ему станет лучше! Когда нам кажется, что станет лучше, некоторые механизмы восприятия боли работают менее выраженно. Забавная штука. А вообще я скептически отношусь к традиционной медицине.

А что в Северной Корее думают про прививки? Есть ли там антипрививочники?

– Я знал человека, работавшего в КНДР на рубеже 90-х и 2000-х, когда страна переживала тяжёлые времена. Он занимался флюорографией, искал больных туберкулёзом. Фургон для этого брали специально огромный и уродливый, чтобы чиновники не захотели его присвоить.

Он шутил: «Как хорошо быть врачом в полицейском государстве!» Раздаётся свисток. Через 15 минут вся деревня стоит у фургона. За пару часов делают снимки всем, выявляют подозрительные случаи и едут дальше. В Африке, говорил он, людей не поймать, а в Северной Корее полная дисциплина. Плохо ли это? Для свободы — да, но для профилактики болезней — идеально.

С прививками то же самое: если сказано, что вакцинация обязательна, значит, привьют всех. Проблема лишь в производстве. Во время ковида КНДР полностью закрыла границы и сорвала график детских прививок. Но недавно страна получила партию вакцин по линии гуманитарной помощи и догнала отставание.

Короче говоря, если партия сказала “Прививаться!”, надо прививаться. А не прививаться – это антипартийное действие.

– Сейчас идёт тренд на доказательную медицину. А насколько доказательная медицина в КНДР доступна? И насколько она соответствует международным, европейским стандартам? И вообще, какова средняя продолжительность жизни в Северной Корее? Там живут долго или не очень?

– Тут очень интересная история. В Северной Корее совсем иная концепция медицины. Она не похожа на западную – но это не касается научной части. Если говорить о науке, то в КНДР врачи учатся по советским учебникам, переведённым в незапамятные времена. Правда, эти учебники дорабатываются в соответствии с новыми работами. Но в основе лежит советская медицинская школа.

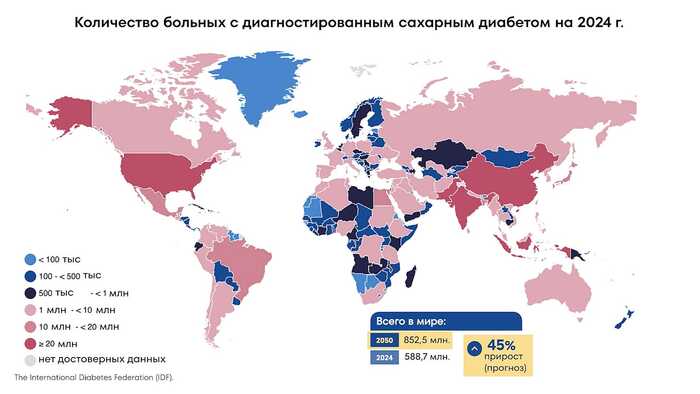

Когда-то Северная Корея выделялась высокой продолжительностью жизни среди стран с похожим уровнем ВВП. В 1990 году она составляла около 70 лет, тогда как в Южной — 71 год, при шестикратной разнице в доходах. Сейчас разрыв в доходах вырос до 30 раз, а в продолжительности жизни до 11 лет: 73 года против 84.

Долгое время ситуация спасалась массовым выпуском врачей. В КНДР их 35–36 на 10 тыс. человек, даже чуть больше, чем во Франции. Медики в основном женщины, профессия непрестижная, обучение посредственное, но система дешёвая и массовая. Благодаря этому, вакцинации и санитарным мерам люди доживают до своих 73 лет.

А вот жить дольше страна не может: в 90-е экономика рухнула, современного оборудования почти нет. В стране было всего 2–3 томографа, один — для высшей номенклатуры. Денег на обновление техники и обучение кадров нет, и средняя продолжительность жизни застыла. Пока Север стоит на месте, Южная Корея продолжает бить мировые рекорды долголетия.

– Да, чем больше мы хотим продлевать жизнь, тем более современные методы приходится использовать. В том числе крутые препараты в онкологии, которые могут быть недоступны в КНДР.

А как в Северной Корее обстоят дела с образованием? Про медицинское образование я услышал. А вот базовое образование – школа и то, что идёт за ней… Насколько активно корейцы хоть что-то читают, например?..

– Ситуация такова: в Северной Корее – порядка трёхсот высших учебных заведений. Из них университетов – всего четыре. Плюс есть отдельные военные университеты. А всё остальное – институты: институт нефтехимии, стали и сплавов, лёгкой промышленности… Сколько людей туда поступают? Сейчас – чуть более 20% выпускников средних школ. А вот средние школы заканчивают практически все. В школах в КНДР – 12 классов. Но в вузы поступает пятая часть школьников.

В КНДР поступление в вузы проходит в два этапа: сначала общенациональный предварительный экзамен, затем вступительные в конкретный университет. Для некоторых специальностей важна анкета: если в графе происхождения стоит “?”, дорога на политфак закрыта. Хотя в оборонку берут даже потомков священников, тех самых, что служат в «церквях-декорациях», существующих под полным контролем государства.

Экономический хаос последних десятилетий подорвал престиж образования. Оно остаётся социальным лифтом, но уже не тем, что раньше: в науку идут реже, в бизнес — чаще. Да, бизнес в Северной Корее существует.

Тем не менее, люди читают. В 90-х, когда рухнула система, появились частные библиотеки — книги брали под залог, а владельцы закупали редкие издания у издательств и книготорговцев. Некоторые из этих библиотек работают до сих пор. Читают всё: классику, детективы, переводы. Грамотность почти стопроцентная, школа обязательна.

Есть и «первые» школы, элитные, куда попадали по блату или за способности. Там преподавали действительно хорошо, хотя систему в последние годы начали реформировать.

– Я бы хотел вернуться обратно к теме науки. Судя по новостям, некоторые северокорейские учёные пытаются публиковаться в международных журналах. У них есть нормальные публикации, а бывали случаи, когда учёные из КНДР публиковались в хищнических журналах – которые за деньги публикуют что угодно. Видимо, учёные из КНДР были очень замотивированы в этих публикациях. Я слышал историю про пропагандистскую статью, которая восхваляла великого вождя, – её опубликовал один сомнительный журнал. При этом в таких хищнических журналах публикуются и не пропагандистские статьи… Была история, когда японские учёные обнаружили: они стали соавторами исследователей из Северной Кореи…

Вопрос такой: пытаются ли северокорейские учёные действительно публиковаться в международных журналах, получают ли они за это что-то? Есть ли директива – продвигать национальную науку на запад?

– История с хищническими журналами интересная. В 2016 году эта история началась, хотя прошло некоторое время, прежде чем до наблюдателей дошло, что происходит. В общем, в этих псевдожурналах вдруг стали появляться работы северокорейских авторов. Всего было опубликовано около 80 работ. Почти все они публиковались преподавателями университета имени Ким Ир Сена.

Это главный университет в КНДР. В общем, преподаватели вдруг стали за валюту публиковать свои статьи – причём иногда совершенно бредовые. Ничего удивительного – в таких журналах в основном бред и публикуют, они для этого созданы.

Когда вы задали свой вопрос, вы исходили из российско-западных представлений. У учёного есть деньги, он договорился с журналом, он отправил по SWIFT оплату… Но в КНДР так быть не может. Во-первых, у северокорейского крупного учёного официальная зарплата с 2023 года – после повышения – около сотни долларов в месяц. Может, чуть больше. Но у него много чего ещё “натурой” идёт. Заверяю – он не будет полгода копить деньги, чтобы опубликоваться в журнале. Кроме того, как он оплатит публикацию? Северокореец не может прийти в банк и сказать: “Отправьте мои деньги в Швейцарию!”

Поэтому всё это – часть государственной программы. Учитывая, что все публикации были за авторством сотрудников одного университета, это была узконаправленная программа. Видимо, профессорскому составу сказали: “Публикуйтесь! А мы берём на себя расходы”. Это было наверняка сделано через государственные каналы.

Смысла этой государственной операции я не вижу. Но иногда чиновник, который имеет слабое представление о том, как работает наука, додумывается до странных идей. Или такого чиновника мог убедить учёный с предпринимательской жилкой. Но в любом случае эта история показывает, что учёные в КНДР хотят выходить на международную арену.

Кстати, согласно Web of Science, в период с 1978 по 2018 гг. – за 40 лет – опубликовано чуть более 500 статей, среди авторов которых есть хотя бы один учёный, который официально указал свою ведомственную принадлежность к северокорейскому учебному заведению. 500 статей – это, конечно, мало.

– С помощью публикаций в международных журналах северокорейские учёные хотят показать свою “крутость”? Показать, что в стране тоже есть наука?

– Отчасти да. А отчасти логика такая: “Мы хотим делать науку, которая будет частью мировой. Поэтому надо публиковаться”. И это официально поощряемая практика.

– Можно пожелать удачи северокорейским учёным. Надеюсь, у них получится что-нибудь полезное для человечества.

Вы упомянули про разрыв в продолжительности жизни между Северной Кореей и Южной. Понятно, разрыв есть не только в медицине – но и в науке. В Южной Корее сейчас очень современная и хорошая наука. Мы видим такой огромный контраст между двумя соседними странами, которые когда-то были одной страной. У Южной Кореи и Северной Кореи – схожая история, схожий менталитет… Можно ли считать, что разделение Кореи на Северную и Южную – это нечто вроде социального эксперимента? Выборка у нас небольшая, но, тем не менее, можно посмотреть, как разные социоэкономические и политические факторы привели к тому, что есть сейчас? Если разделение Кореи рассматривать как этот эксперимент, какие выводы вы бы о нём сделали?

– Вывод такой: в современном мире рыночная экономика работает лучше. Очень часто говорят, что триумф Южной Кореи – это триумф демократии. Это не так. Южная Корея до 1987 года не была демократией. Это была страна с авторитарным режимом разной степени свирепости. Иногда режим был очень свирепым, иногда – не очень. Но экономическая модель у Южной Кореи – рыночная экономика с государственным вмешательством, с элементами планирования… А в Северной Корее сначала выбрали тотальную государственную экономику, а потом начались проблемы. И эти проблемы привели к ужесточению политики.

Почему в КНДР власти вынуждены тщательно закрывать страну? Чтобы широкие слои населения не очень узнавали, насколько они беднее, чем Южная Корея и другие соседи. Я помню, в 1984 году я впервые побывал в КНДР. А потом вернулся в СССР – и мы поехали с семьей в путешествие в Новгородскую область. И меня просто поразило богатство и изобилие сельских магазинов Новгородской области! Там макароны были, конфеты, леденцы, рыбные консервы свободно стояли! В КНДР всё это тогда продавалось только за валюту – а потом всё ещё хуже стало.

Сокращённая версия текста (минус примерно 50%, с сохранением стиля и мыслей):

Власти Северной Кореи держат страну под жёстким контролем, скрывая от населения провалы собственного правления, прежде всего экономические. Люди, начавшие революцию, мечтали о лучшем, но, как часто бывает, вышло наоборот. Была мечта о счастье для всех, а получился ад.

Это был сознательный эксперимент, как и в случае Китая и Тайваня. Тайвань ушёл далеко вперёд, Китай позже переориентировался на рынок, обернув капитализм в красную обёртку. Но под ней — такая конкуренция, что Англия времён Диккенса кажется доброй утопией. При этом и в советском Китае пенсий и нормальной медицины не было.

Экономическая эффективность рынка очевидна, хотя и не абсолютна. Тоталитарная экономика способна к мобилизации на отдельных направлениях. Например, КНДР первой запустила ракету. Но за это расплачиваются все остальные отрасли.

Мне бы хотелось найти достойную альтернативу капитализму. Но отрицать очевидное нельзя — искать новое можно только учитывая уроки старых провалов.

– Сейчас Южная Корея – гораздо более демократическая страна. Может ли это быать следствием экономического роста при капитализме?

– Для меня всё очевидно: сначала приходит экономическое развитие, потом — демократия. Исключения редки — исторически демократические страны Европы или бедная, но демократическая Индия. Почти все успешные рывки последних десятилетий происходили при авторитарных режимах: сначала рост уровня жизни, потом, иногда, демократизация. Так было в Южной Корее и на Тайване в конце 80-х.

Бывают и другие примеры — Китай богат, но не демократичен. Так что закономерность не абсолютна, но серьёзных экономических прорывов в новых демократиях, за пределами Европы, почти не видно. Разве что где-то нашли нефть.

Да, это звучит пессимистично, но мир стоит видеть таким, каков он есть, а не таким, каким хочется его представить ради собственных убеждений.

– У меня напоследок такой вопрос: вы очень много рассказываете про Северную Корею, у вас канал про эту страну… А есть ли у вас какие-то “любимые” мифы про КНДР? Вернее, “антилюбимые”? Те, которые сильнее других достойны того, чтобы их разоблачить?

– Таких мифов довольно много. Первый – распространено мнение, что в КНДР нет и не может быть частного бизнеса. Но в стране очень большой частный сектор.

Второй миф – который, кстати, распространяют и сами северные корейцы – что после женитьбы или замужества в КНДР сразу бесплатно дают квартиру. Да, в Северной Корее есть граждане, которые получают квартиры бесплатно. Более того, есть городские очереди. И есть дома, построенные на частные деньги, частными предпринимателями, для продажи. И они всё равно должны давать какое-то количество квартир для “очередников”. Но в большинстве ситуаций работает правило: есть деньги – есть квартира. Нет денег – нет квартиры.

Та же ситуация – с медициной. Вы говорили, что северные корейцы тут немного отстают – что они не знают хороших лекарств против онкологии. Я подозреваю, такие лекарства они знают. Но кто же им их продаст? Если денег нет. А если деньги есть – то лекарства будут. Но для определённых людей. Не надо забывать, что привилегированная медицина в КНДР вполне существует. А вообще даже антибиотики в Северной Корее давно приходится покупать за свой счёт. То есть врач говорит, что нужно купить, но в бюджете денег нет. И пациент идёт и покупает за свои деньги то, что контрабандой ввозят из Китая. В последнее время из России тоже ввозят, кстати.

То есть в КНДР сейчас – довольно жёсткий и довольно капиталистический рынок. С другой стороны, неверно думать, что это страна тотального контроля. Так, с 2004 по 2010 гг. в КНДР происходили вполне безобидно окончившиеся демонстрации протеста. Они касались, конечно, неполитических моментов. Это были обычно выступления мелких торговок и предпринимателей, которым не нравились введённые администрацией изменения в правилах работы рынка. И начинались демонстрации. А правительство часто шло на уступки. Но никаких политических лозунгов, повторюсь, не было.

А ещё есть миф, что в КНДР одного крупного сановника не просто казнили, а скормили собакам. На самом деле, конечно, сановника просто расстреляли.

Часто сами жители КНДР хотят, чтобы о них знали поменьше, – и поэтому окружают свою страну разными мифами и туманом. Так им безопаснее. Чем меньше о Северной Корее во внешнем мире знают – тем лучше. Это, кстати, одна из причин, по которой в страну никого, кроме граждан России и Беларуси, не пускают. Хотя, думаю, со временем и остальных пускать будут – но очень осторожно.

– А в чём логика? Ведь туристы приезжают и привозят в страну деньги… А на деньги можно купить те же самые лекарства, которых не хватает.

– А туристы могут гиду рассказать что-то, о чём ему знать нельзя. И фотографии показать! Не случайно гидов всегда два – и они друг друга контролируют. В последнее время есть установка, что гидам лучше не слишком много неофициально общаться с туристами. Мало ли что туристы расскажут? А о внешнем мире знать нужно очень выборочно и осторожно. И вообще мало ли что туристы увидят и расскажут, вернувшись домой?

А валюта… Валюту по большому счёту могут приносить только китайские туристы. Так что в КНДР хотят, чтобы их особо не видели. Тем более сейчас у страны есть несколько стабильных источников дохода. Первый – специфическими товарами с Россией. Второе – поддержка со стороны Китая, включая разные гранты. И нет необходимости заниматься активной дипломатией, чтобы получить у внешнего мира поддержку. В КНДР и так всё стабильно, а о росте они и не мечтают.

– Последний вопрос – можно ли сравнить культ великого вождя с поклонением идолам или религиозной верой? Вождь воспринимается как божество? Или просто как авторитарный лидер, которого боятся?

– Я думаю, и то, и то. С одной стороны, вождя боятся. И неисполнение ритуалов чревато последствиями. Сказали – плакать, когда вождь умер (особенно когда перед тобой камера) – надо плакать. Иногда плачут искренне. Чаще – нет. Но при этом для многих вождь и правящая семья – это образ государства. Как в монархиях. А люди большую часть своей истории жили в монархических обществах.

А ещё, думаю, каждый отдельный человек в КНДР чувствует много всего – немного боится вождя, немного верит в пропаганду, немного сомневается… Но национализм в КНДР очень силён – и он становится всё более специфическим. Не корейским, а именно северокорейским. И люди часто воспринимают вождя как символ их страны.

Кстати, возможно, скоро в КНДР будет не вождь, а “вождиня” – в лидеры готовят Ким Чжу Э, дочку высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Ей сейчас 12-13 лет примерно. А у Ким Чен Ына, судя по всему, сейчас как раз серьёзные проблемы со здоровьем. Так что лет через 10 девочку вполне могут официально объявить наследницей.

Подписывайтесь на соц. сети:

Еду в осенний тур с лекцией «Радикальное продление жизни»

Билеты и подробности — здесь.

Мой авторский цикл лекций