Первые воздухоплаватели Приморья

Владивосток. Памятник адм. Г И. Невельскому, Успенский собор и идущая вверх улица Успенская, нижняя часть которой уже не существует, а верхняя называется улицей Луцкого

Время от времени мне приходится отвечать на вопрос: как в конце XIX или в начале ХХ века удавалось фотографировать Владивосток с воздуха? Откуда могли взяться подобного рода фотографии, ведь и авиация и фотография были еще в зачаточном состояни? Вот, например, известное фото памятника адмиралу Г.И. Невельскому? Версия с фотографом на мачте корабля не проходит - точка съемки находится на высоте башен собора, который и сам стоит на высоком берегу Золотого Рога.

На мой взгляд, самый вероятный вариант ответа - это съемка с аэростата, которые как раз в начале ХХ века и появились во владивостокском небе над военными кораблями.

Что-то подобное было и на Тихоокеанском флоте. А на фото аэростат воздухоплавательного отделения крепости Осовец. 1902 г.

В первых числах мая 1904 г. в одной из мастерских владивостокского военного порта команда специально отобранных нижних чинов и мастеровых под руководством инженер-капитана Ф.А. Постникова приступила к строительству самодельного воздушного шара. Работы производились в обстановке совершенной секретности из-за опасения японской агентуры.

На Западе военные аэростаты были уже обычным явлением. С них велась дальняя разведка вражеских объектов, осматривались минные заграждения, корректировался артиллерийский огонь, они увеличивали дальность радиосвязи и проч. Но на Тихий океан военное ведомство ни одного аэростата еще не прислало, и потому командир владивостокского отряда крейсеров контр-адмирал К.П. Иессен приказал решить проблему собственными силами.

Дело шло медленно. Отсутствие материалов и неопытность строителей привели к тому, что оболочка шара оказалась испорченной. Тем не менее, 24 июля 1904 г. аппарат, названный «Эсперо», первый раз поднялся в воздух. Эта дата стала отправной в истории местного воздухоплавания. На следующий день был совершен первый свободный полет и спуск на поверхность моря с помощью миноносца. Впоследствии после нескольких подъемов «бракованный» «Эсперо» упокоился на одном из военных складов.

В том же году во Владивосток поступил и первый «фирменный» аэростат с одной оболочкой шара и кислотными газодобывающими аппаратами, а вместе с ним и команда из 20 нижних чинов. Они также поступили в распоряжение Постникова, который был назначен заведующим морским воздухоплавательным парком во Владивостоке. В ноябре база его была переведена на м. Эгершельда.

В 1904 г. воздухоплаватели совершили 49 «змейковых» подъемов и 1 свободный полет. Мичман Гудим, лейтенант Алексеев, зауряд-прапорщик Вагнер, инженер-механик Берг, прапорщик Кованько стали первыми воздухоплавателями Приморья.

К слову, именно во Владивостоке начал свою воздухоплавательную карьеру будущий автор «мертвой петли» поручик Петр Нестеров, в то время старший адъютант 11-й Восточно-Сибирской артбригады.

Авторы Энциклопедии Приморья: Алексей Буяков

Летающие авианосцы... Как США строили дирижабли для несения самолетов на борту и потерпели поражение от погоды

Ещё их называли авиаматками. Проект должен быть покорить небо в полном смысле слова. Но потом всё пошло не так...

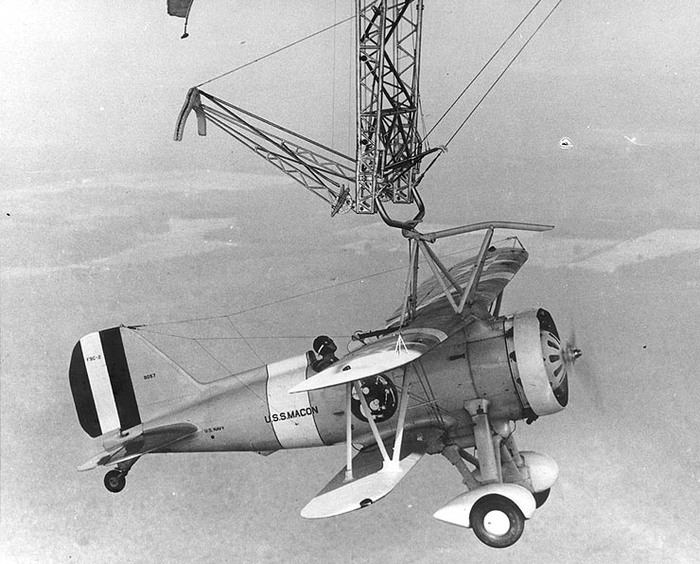

В 1930-х дирижабли казались будущим авиации. Военно-морской флот США заказал гигантских "небесных авианосцев". "Акрон" и "Мейкон" должны были нести по пять самолетов марки F9C каждый. Это были летучие аэродромы длиной с футбольное поле. Гигантские воздушные машины задумывались как эффективное средство дальней разведки и контроля воздушного пространства вражеской территории.

Их конструкция поражала воображение. Внутри стального каркаса скрывались ангары для бипланов. Численность экипажа воздушного судна достигала 100 человек

Самолеты из нутра "матки" они опускались в Т-образный люк на лебедке, а потом запускались, срываясь с подвеса. При посадке они цеплялись за дирижабль в полете с помощью специальной "трапеции", предварительно выравниваясь в скорости с "маткой". Взлет-посадка напоминали цирковые трюки под облаками.

Роковой полет

"Акрон" вышел в роковой рейс 3 апреля 1933 года. У берегов Нью-Джерси его настиг шторм. Ветры рвали оболочку дирижабля. Экипаж боролся со стихией три часа. Но гигант был обречен.Он рухнул в ледяные воды Атлантики. Экипаж не успел воспользоваться спасательными жилетами. Это стало смертельным приговором для большинства военных. Из 76 человек выжили только трое.

Окончательный приговор

Спустя два года похожая судьба ждала "Мейкон". Он разломился над мысом на побережье Калифорнии. Большинство членов экипажа спаслись.

Но эра дирижаблей-авианосцев закончилась. В катастрофах погибли адмирал Уильям Моффетт, а также десятки лучших пилотов и офицеров. Флот потерял веру в "небесных гигантов". Конгресс отказался финансировать новые проекты.

Дирижабли были наполнены гелием, а не взрывоопасным водородом. Их погубила не горючесть, а уязвимость к погоде, и не рассчитанная к штормовым нагрузкам конструкция. Стальные гиганты оказались хрупкими, как стекло.

Наследие павших гигантов

Концепция "летающих авианосцев" возродилась только спустя десятилетия. Теперь современные дроны и БЛА запускаются с самолетов-носителей.

Идея оказалась верной. Она просто опередила свое время на целый век.

Ежедневная порция технологических драм — в авторском телеграм-канале ТехноДрама

В Сибири начался фестиваль воздухоплавания

Сегодня 6 сентября в Томске состоялся второй фестиваль воздухоплавания (оказывается так правильно называются полёты на воздушных шарах).

Для простого сибирского городка это довольно яркое событие, четыре аэростата пролетели над туманный городом, а мне довелось увидеть и снять это большое событие небольшого города.

Я начал вести блог о путешествии через всю страну, пока в телеге тк там легче всего выкладывать фото и видео (тут видосик о фестивале сделанный мной) , некоторые классные места попробую запостить в видео на пикабу, может найдётся кто то, кому зайдёт :)

Ps. Панамку еще приготовил, закидывайте в коменты)

А чего дома сидеть?!

🇷🇺29 августа через 76 минут после старта Фёдор Конюхов и Иван Меняйло достигли высоты 10723 м над Алтайским краем и побили национальный рекорд высоты полёта на тепловом аэростате.

Предыдущий рекорд, установленный нашим соотечественником Виталием Ненашевым 30 мая 2019 года составлял 10266 м.

«Полёт прошёл красиво, патриотично, но напряжённо. Было холодно, -45 градусов. На высоте выше 10 км горелки начали работать нестабильно, несколько раз гасли. Хорошо, что не подвело кислородное оборудование», - поделился первыми эмоциями путешественник.

Канал Осьминог Пауль

Первый прыг с шара

Высота 2000м.

Ощущения, фантастические.

Нужно будет в следующем году повторить. 👍