Жизнь и смерть, душа, рай и ад...

11 постов

11 постов

15 постов

4 поста

14 постов

10 постов

45 постов

105 постов

20 постов

46 постов

10 постов

6 постов

9 постов

19 постов

3 поста

7 постов

29 постов

3 поста

27 постов

18 постов

25 постов

42 поста

15 постов

39 постов

5 постов

6 постов

14 постов

38 постов

9 постов

110 постов

Духовник. Что же смущает тебя в вопросе о Промысле?

Неизвестный. Невозможность примирить понятие свободы воли с церковным учением о воле Божественной.

Духовник. Скажи подробнее, что именно кажется тебе непримиримым.

Неизвестный. Вот слушай. Понятие свободы воли, может быть, и непостижимо для разума, и, возможно, что ты прав, проводя в этом отношении параллель между «свободой» и «бесконечностью». Пусть непостижимость бесконечности подобна непостижимости свободы, которая с формальной стороны является как бы «бесконечностью» в волевой сфере. Но как бы то ни было, мы постигаем в понятии свободы воли момент «беспричинности», хотя и не можем его себе представить. Свобода для нашего сознания – это во всяком случае возможность независимого ни от каких внешних причин самостоятельного действия. Называя поступок «свободным», мы хотим обозначить этим, что он совершен не по необходимости, а по личному волеизъявлению человека. И потому нравственная ответственность, как ты не раз говорил, всегда предполагает свободную волю. А так как человек ответственен за всю свою жизнь, то тем самым предполагается, что и вся его жизнь состоит из ряда свободных, никакими внешними причинами не обусловленных поступков.

И вот я открываю Евангелие и читаю: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10, 29–30). Эта мысль о всецелой зависимости человеческой жизни от воли Божией в совершенной полноте выражена в 6-й главе того же Евангелия. «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом» (Мф. 6, 25–32).

Разве такое отношение к жизни совместимо с признанием человеческой свободы? Если ни одна птица не упадет без воли Отца, если ни один волос не упадет с головы человека без воли Божией, если человек совершенно бессилен сам своей волей изменить свою жизнь, не может «прибавить в себе росту хотя бы на один локоть», если человек сам по своей воле и не должен ни о чем заботиться, так как Отец Небесный знает, кто в чем имеет нужду, то спрашивается, где же проявляется свободная воля человеческая? Наша жизнь вся зависит от Бога. Все в ней совершается по Его воле. Церковь именует это Промыслом Божиим, но Промысел не совместим со свободой. Признать его – это значит неизбежно прийти к учению о предопределении. Если каждое движение жизни делается по воле Отца, то Его воля и решает все. Если предрешено Его волей, то твоя воля – ничто. Но если признание Промысла исключает возможность свободной воли, то, с другой стороны, признание воли исключает возможность Промысла. Я приведу тебе такой пример: разбойник напал на мой дом. Ограбил, изувечил, надругался над моими близкими. Я верю в Промысел Божий. Все от Бога. Господь знает, в чем каждый имеет нужду. Значит, и разбойник от Бога? Но ведь разбойник имел свою свободную волю. Почему же он на меня напал? Потому, что таково было его свободное волеизъявление, или потому, что такова была воля Божия? Если потому, что была воля Божия, то где же свободная воля разбойника? Если потому, что захотел сам, то при чем тут воля Божия? Ясно, что признание свободной воли разбойника совершенно исключает участие воли Божией в этом злодеянии, а, значит, и промыслительный его смысл.

Вот те сомнения, которые явились у меня по поводу всего сказанного тобою о таинствах, нравственном совершенстве и монашеских подвигах. Своими силами я не мог разрешить этих сомнений.

Духовник. Да, твой вопрос действительно нуждается в разъяснении. Он сложен по двум причинам. Во-первых, потому, что затрагивает целый ряд побочных вопросов, и во-вторых, потому, что Церковное учение о Промысле часто принимается совершенно искаженно.

Неизвестный. Вот я и прошу тебя разъяснить мне все это.

Духовник. Постараюсь. Нам придется вновь и более подробно говорить о свободе. Ты знаешь уже, что, по Церковному учению, человеку, созданному по образу и подобию Божию, дарована свободная воля. Он – не только частица вещества, организованная в живое существо и подчиненная, как все в вещественном мире, закону причинности. Он – носитель того таинственного и непостижимого начала свободы, которая делает его волю первопричиною тех или иных действий, ничем иным, кроме этой свободной воли не обусловленных. Поступки человека не механические явления физического мира. Они не есть автоматические следствия какой-то причины, вне воли заключенной, и не являются простым следствием физико-химических процессов в самом человеке, они определяются его собственной волей, ибо воля его, как начало свободное, является в причинном ряде явлений причиной в себе. Сам человек определяет тот или иной ряд явлений и несет нравственную ответственность за свои поступки, потому что поступить так или иначе, хорошо или плохо зависит от его собственной воли, он всегда выбирает сам. И не по формальному своему определению, а по существу, свобода – это одно из свойств души человеческой, которая, являясь единой по существу, как подобие существа Божия, имеет и подобие ипостасей, в существе своем оставаясь единой и неделимой.

Неизвестный. Я очень хорошо понимаю все, что ты говорил о свободе человеческой воли, вот потому-то я прошу разъяснить, как это учение о свободе можно примирить с учением о воле Божией.

Духовник. Подожди. Я предупредил тебя, что здесь необходимо коснуться многих побочных вопросов. Первородный грех был свободным актом человека. Он сам выбрал свой путь, не совпадающий с волей Божией, и, нарушив данную Богом заповедь, встал на путь своего волевого самоутверждения. Этот акт, свободный сам по себе, привел человека к рабству и по последствиям своим был потерей дарованной ему свободы. Дело искупления было делом освобождения – не потому, что упразднялся грех, а потому, что уничтожалась власть этого греха в мире. Ибо через жизнь в Боге каждый воссоединялся с Богом, по слову Апостола: «...соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1Кор. 6, 17). Первородный грех искуплен, и возможность соединения с Богом восстановлена. А тем самым восстановлена и свобода. Вот почему в слове Божием говорится: «...стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1). «Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков» (1Кор. 7, 23).

Неизвестный. Эта свобода не есть реальность, данная каждому, а лишь возможность?

Духовник. Нет, эта свобода дана всему миру как реальность, но человек как совершил свободно первородный грех и тем отказался от своей свободы, так же свободно отказывается и теперь или не отказывается от той свободы, которая дарована ему искуплением.

Неизвестный. Что же ты разумеешь под отказом от свободы?

Духовник. Отказ от веры в Христа Воскресшего, ибо только через веру освобожденный человек остается освобожденным, а не отдает себя вновь в рабство греха и смерти. Для решения поставленного тобою вопроса о взаимоотношении свободы воли человека с Божественной волей весьма важно уяснить себе следующую мысль. Неверие и проистекающее отсюда состояние души человека есть отказ от свободы и признание внутреннего рабства. Этим отказом человек, по внешности оставаясь человеком, ставит себя в общий ряд с бытием животных, но как более совершенный вид этого ряда. Он не делается «вещью», но отказывается от высшего достоинства свободного человека. Апостол говорит верным: «Грех не должен над вами господствовать» (Рим. 6, 14).

«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» (Рим. 6, 16).

Это состояние рабства греху Апостол Петр изобразил следующими словами: «Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся» (2Пет. 2, 12). «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия» (2Пет. 2, 14). «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (2Пет. 2, 18–19).

И напротив: «...кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» (Иак. 1, 25).

Вот что надлежит держать в своей памяти при рассмотрении вопроса о свободе человеческой воли и воли Божественной.

Неизвестный. Я все еще не могу понять, какое отношение все эти предварительные рассуждения имеют к самому вопросу?

Духовник. Подожди. Ты сейчас поймешь это. Вот ты привел слова Спасителя из 6-й главы Евангелия от Матфея: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться» (Мф. 6, 25). Но закончил их только стихом 32-м: «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». А дальше? Почему ты на этом остановился? Ведь слова, приведенные тобой, совершенно неотделимы от следующего 33-го стиха: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Как часто люди ропщут, что не исполняется обетование Спасителя – все, что ни попросите во имя Мое, дастся вам. Помня лишь одну часть обетования: «все, что ни попросите, дастся вам», забывая условие этого исполнения «во имя Мое». Апостол говорит таким людям: «Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4, 3).

Так же и в вопросе о воле Божией в нашей жизни и о промыслительном о нас попечении. Для того, чтобы воля Божия во всей полноте содержала жизнь нашу, надо искать Царства Божия и правды его – и тогда все остальное приложится.

Если перенести этот вопрос в сферу формально-логическую, можно сказать, что поскольку человек сохраняет свою свободу и не поддается игу рабства – его воля совпадает с требованием воли Божией.

Неизвестный. Но ведь жизнь слагается из действий не только моей воли. Допустим, моя воля будет свободной и совпадет с волей Божией, а как же воля разбойника? Ведь она тоже определяет мою жизнь. Как же быть с его злой волей, как понять ее действие на мою жизнь? Как ее примирить с Промыслом?

Духовник. Да. То, что сказано мною, этого вопроса не разрешает. Пока мы говорили только о том, ограничивает ли Божественная воля волю человеческую и тем делает ли ее «несвободною»? И на вопрос этот ответим: нет, не ограничивает – истинное состояние свободы есть исполнение воли Божией по свободному произволению человека – такой свободный, то есть в Боге живущий, человек прежде всего ищет Царствия Божия, и тогда все остальное ему дается.

Теперь будем говорить о воле Божией в физическом мире и о Божественном Промысле в отношении всей жизни вообще, памятуя все время о том, что раскрыто нам в слове Божием о свободе.

Ты привел слова Спасителя: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего» (Мф. 10, 29). Что значат эти слова? В чем выражается воля Божия в физическом мире? В отношении мира физического участие во всем Божественной воли надо понимать в том смысле, что сами законы, по которым протекает эта жизнь, являются выражением воли Божественной, и их неизменность и продолжающееся действие возможны только потому, что Господь повелевает этому быть, то есть содержит все это в своей воле.

Божественная воля дала вселенной неизменный строй. Душа человеческая, имея в себе Богоподобное начало свободы, живет по иным законам. Однако и она, через эту вещественную основу своего земного бытия, составляет некоторую частицу вещественного мира. Поэтому физическая жизнь может оказывать то или иное действие и на наш душевный строй, и потому Божественная воля может содействовать нашему спасению через так называемые «механические законы природы». Господь направляет их в соответствии с высшими целями нашей духовной жизни. И то, что в отношении естественно-природного бытия является Божественной волей в форме неизменных законов, определяющих жизнь вселенной, то в отношении жизни человека становится Божественным Промыслом.

Продолжение следует...

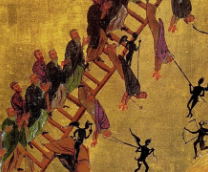

✒️ Структура Великого поста построена так, что каждая неделя поста имеет свой духовный смысл, свою духовную направленность. И человек, который посвящает свои время и силы от начала до конца великопостного периода, он действительно, как по лестнице духовного восхождения шаг ступенька за ступенькой приближается к тайне Пасхи Христовой.

Ступая нежно по земле

Чувство общности, пробуждаемое постом, не ограничивается отношением к Богу и к ближним, оно гораздо шире. Великий пост — это также время восстановления наших отношений с природным окружением. Прежде всего — с собственным физическим телом, а затем и с миром природы — с животными и растениями, с землей, воздухом, огнем и водой — со всем, с чем мы вступаем контакт через наше тело. Великий пост восстанавливает наше членство не только в человеческом сообществе, но и в космической koinonia. “Кто не любит деревья, тот не любит Христа”, — говорил о. Амфилохий (1888–1970), старец с острова Патмос.

“Каждая живая вещь свята”, — утверждал великий пророк XVIII века, английский писатель Уильям Блейк. Комментируя эти слова, можно добавить, что любая созданная Богом вещь в некотором смысле живая. Великий пост очищает двери нашего восприятия, так что мы заново открываем для себя эту внутренне присущую всему святость. Великий пост учит нас, говоря словами американских индейцев, “нежно ступать по земле”. Перед лицом экологического кризиса, обостряющегося в ужасающей степени, мы можем вновь, через соблюдение поста, обрести таинственное видение вселенной.

Каким же образом? Слишком легко перетолковать Великий пост в духе манихейства. Люди часто думают: раз они призываются к посту, то удовольствие от пищи — это нечто постыдное. Подобно этому и у многих семейных пар, поскольку постом они должны воздерживаться от брачных отношений, есть искушение подумать, что сексуальность — это что-то нечистое. Такие выводы ошибочны и глубоко вредны. “И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма” (Быт.1:31). Наши тела созданы Богом, и значит, по существу своему хороши. Пища и питие, как и сексуальность, есть дар Божий; все материальные вещи могут быть таинством Его присутствия, средствами общения с Ним.

Почему же тогда мы должны воздерживаться и поститься? Дело в том, что хотя мир, как творение Божье, “хорош весьма”, это в то же время мир падший. Говоря точнее, наше отношение к Божьему творению искажено грехом — как первородным грехом, который мы унаследовали, так и теми грехами, которые совершили сами. Пост и воздержание исправляют наши взаимоотношения с материальным миром, очищая нас от последствий нашей греховности и восстанавливая первоначальное видение сотворенного мира. С этой точки зрения аскеза — не отрицание, а утверждение внутренней святости всего материального.

Прежде всего, пост научает нас правильно относится к нашему телу со всеми его инстинктами и нуждами. Посредством поста мы учим наше тело участвовать в духовной жизни, так что, по словам св. Максима Исповедника († 662), оно становится “посланцем души”. Наша цель — не подавление тела, но его преображение. Правильно понятая аскетика есть борьба не против, а за тело. Аскетическим самоограничением мы утверждаем материальность наших тел, но в то же самое время стремимся эту материальность одухотворить. Аскеза вовсе не отвергает естественное удовольствие от еды или, на более глубоком уровне, сексуальное наслаждение в браке. Пост и воздержание помогают нам освободится от жадности и похоти, дабы и первое и второе стали не средствами личного удовлетворения, но выражением межличностного общения.

Восстанавливая Великим постом правильное отношение к нашим телам, мы тем самым восстанавливаем правильное отношение ко всему творению в целом. Нам становится легче оценивать каждую вещь саму по себе, а не только в ее утилитарной ценности, — и в то же время нам становится легче видеть Божье присутствие в сердце каждой вещи. Как сказано, христианин — это тот, кто везде, куда бы он ни смотрел, видит Христа и радуется Ему: “Сдвинь камень, и ты найдешь Меня, распили бревно и Я — там”16 Вот истинная цель поста: он делает творение личностным и прозрачным, так что мы вновь обретаем чувство удивления перед священностью земли. Он помогает нам видеть все вещи в Боге, и Бога — в каждой вещи.

Таким образом, через пост и добровольное самоограничение мы духовно приближаемся к Пресвятой Деве Марии в момент Благовещения и утверждаем нашу свободу и личностность в Боге. До тех пор, пока в нас господствуют жадность и похоть, в своем отношении с материальным миром мы остаемся глубоко несвободны и безличностны. Но как только мы перестаем рассматривать вещи как объекты и начинаем относиться к ним как к средствам общения, когда мы перестаем судорожно хвататься за них и свободно отдаем их Богу в благодарении, мы снова становимся свободными и личностными. Одновременно с этим мы совершаем важнейший переход — который так часто подчеркивается экологами — от жизни, основанной на том, чего я хочу, к жизни, основанной на том, что мне необходимо.

Таковы некоторые из воздушных змеев, которых мы призваны запускать в небо. Великая четыредесятница утверждает мировоззрение полностью противоположное стандартам нашего потребительского общества. Каждый год, когда вновь и вновь наступает Великий пост, мы можем превратить его в период внутреннего весеннего обновления — это возможность обновления в духе жертвенности и самоотречения, обновления нашего научения, наших крещальных обетов и миссионерского свидетельства, возможность разделения нашей жизни с ближними и обновления правильных отношений с космосом.

Великий пост далек от мироотрицания, он в огромной степени мироутверждающ. Да, этот мир — падший, он полон уродства и скверны, вызванных человеческой греховностью и эгоизмом. Но в то же время наш мир — это мир Божий, мир полный красоты и удивления, повсюду отмеченный печатью Творца, и все это мы можем заново открыть для себя через подлинное соблюдение Великого поста.

Неизвестный. Значит Церковь была только в монастыре?

Духовник. Нет. Единая Церковь была и в миру, и в монастыре. Но монастырь был самой несокрушимой для врага твердыней ее святости.

Неизвестный. Но если монастырь – это древняя Апостольская Церковь в ее чистоте – откуда же явились «игумены», «старцы», «послушники», эти особые монастырские уставы, монастырские «правила», «пятисотницы», поклоны, словом весь уклад монастырской жизни? К чему все это? Ведь обходился же без этого «монастырь в миру», как ты называешь Апостольскую Церковь.

Духовник. Уходя от мира и начав замкнутую, обособленную не только внутренне, но и внешне, духовную жизнь, монастырь не мог оставаться таким, как это было во время Апостолов. Было иное взаимоотношение с миром, иначе протекала внутренняя борьба, создавался совершенно иной уклад жизни. И монастырь стал создавать свои методы для достижения духовных задач, применительно и к этим новым условиям замкнутой церковной жизни и к этому новому внутреннему самочувствию людей, порвавших и внешнюю связь с мирской жизнью. «Монашеский устав» – и богослужебный, и постный, и общежительный, все правила и весь строй монашеской жизни – все создано духовным опытом, молитвой, подвигом. В монастыре все от внутренней жизни, а не от ума. Во всем веяние Духа благодати Божией, которая обильно напояла избранных Христовых воинов. Они проходили путь христианского совершенствования в этих новых условиях – и каждый оставлял в сокровищнице монастырского устава свою драгоценную лепту.

Неизвестный. Но можешь ли ты подробнее сказать, что именно создал монастырь в смысле методов для достижения духовных задач?

Духовник. Молитва, пост и послушание – это то, чем жило монашество. И если вся Церковь создавала богослужебный и постный устав и укрепляла принципы послушания, то монашество создавало это по преимуществу. Ведь Церковь и монастырь – не есть нечто противоположное друг другу или различное по существу. Монастырь – определенная часть земной Церкви, но, ведя борьбу с врагом спасения, и Церковь в миру, и Церковь в монастыре, каждая делала свое дело, решала свои задачи в меру своих сил.

Неизвестный. Я бы хотел, чтобы ты подробнее сказал мне о молитве, посте и послушании.

Духовник. Хорошо. Начнем с молитвы.

Молиться – это значит находиться в том особом внутреннем состоянии, когда духовное начало в человеке входит в таинственное и непосредственное соприкосновение с Господом Богом и потусторонним невидимым миром. Состояние это .возможно во всех внешних условиях. Но так как ему препятствует все мирское, то наилучшим условием для молитвы надо считать уединение. Господь Иисус Христос Сам указал этот молитвенный путь. Он и один оставался для молитвы, уходя от народа и от учеников. Оставался и с учениками своими, уединяясь с ними от народа. По словам евангелиста Луки: «...он уходил в пустынные места и молился» (Лк. 5, 16). И евангелист Марк говорит: «Утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился» (Мк. 1, 35).

Евангелист Лука говорит и об уединенной молитве совместно с учениками: «Он молился в уединенном месте и ученики были с Ним». Уединенное место – это внешне благоприятное условие для молитвы. Мирской шум мешает извне. Но есть препятствия внутренние. Как бы внутренний шум. Этот шум создают в нас мирские привязанности и плотские страсти. Поэтому за основным делом монашества – молитвой стоит внутренняя невидимая брань с соблазнами и связанные с этой борьбой добродетели: нестяжательность, самоотречение, бесстрастие.

Монашество опытно проходило путь нестяжательности, самоотречения и бесстрастия и опытом же создавало совершенную молитвенную жизнь. Все, что оно дало богослужебному уставу, и все, что вылилось в форму «келейных правил», было не кабинетными измышлениями, а результатом великих молитвенных подвигов. Молитва наполняла собой почти всю жизнь монастыря. Она создавала истинное небо на земле. Монах жил в храме. И уходил оттуда лишь для тех или иных земных забот, которые нес терпеливо, как нечто неизбежное для облеченного в земную оболочку человека. Но исполнение этих земных дел не успевало рассеять то, что наполняло душу в храме. Потребность «непрестанно молиться» создала особый вид молитвенного подвига: делание молитвы Иисусовой:

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

Эта молитва, явившаяся в Церкви, по преданию, со времен Апостольских, которую творили раньше все верующие люди, стала впоследствии основанием молитвенной жизни монахов. Молитвенное устроение без этой молитвы сделалось для монаха просто невозможным. Она была у него постоянно и на устах, и в разуме, и в сердце. Она сопровождала его везде. Она восполняла молитву в Церкви, размягчая сердце и открывая его для усвоения богослужения, она заменяла ему храм, когда он шел исполнять послушание и должен был заниматься земными своими делами. Она жила с ним в его келье, отгоняла тоску, саможаление, помыслы. Она собирала блуждающую мысль и рассеянные чувства, она была самым сильным оружием в борьбе со страстями, особенно при неизбежных соприкосновениях с миром. Иисусова молитва давала возможность душе человеческой все время чувствовать себя перед очами Божиими. Все время в глубине сердца испытывать умиление от сознания безмерного к нам милосердия пострадавшего за грехи наши Господа Иисуса Христа, и сокрушение о грехах, и надежду на спасение. И все это как одно общее чувство, которое поселилось в сердце, жило там постоянно даже тогда, когда не произносились слова молитвы, и защищало душу от скверны и соблазнов мира. Молитва, как и все в жизни духовной, имеет свой путь и свои ступени восхождения. Не всегда с безусловной полнотой дается молитвенное состояние человеку. И здесь, как в нравственной жизни, много от усилий самого человека, но главное и совершенное от милости Божией; от благодати, как дара Духа Святого. В жизни нравственной каждый добрый поступок есть уже нечто положительное на пути совершенствования, потому что за ними стоит доброе произволение. И в жизни молитвенной каждое молитвенное слово, хотя бы и одними устами произносимое, есть уже молитвенное деяние, потому что свидетельствует о желании молиться. И монастырь поэтому строго требовал соблюдения, хотя бы внешнего, молитвенного правила. Это не было требованием «буквы закона». В этом была великая мудрость. Буква молитвенного правила была необходимой ступенью, которую непременно проходили и самые великие подвижники. Правило было то, что требовалось от всех. Дальнейшее восхождение по внутренним ступеням молитвенного совершенствования представлялось Благодати Божией и подвигам каждого отдельного человека.

Итак, монашество, продолжая дело Спасителя, Его святых Апостолов и первых христиан – подвигом и благодатию Божией создало совершенную форму молитвенного Устава и, опытно пройдя молитвенный путь, научало идти по нему всех ищущих спасения.

Второе дело монашества – пост.

Подвижники называют молитву и пост двумя крылами, без которых нельзя подняться над мирскою и страстною жизнью. Некоторые из них считали подвиг поста самым верным мерилом успешного прохождения духовного пути. Пост – это подвиг, который направлен на борьбу с нашими страстями. За ним стоит добродетель бесстрастия. «Даждь кровь – и приими Духа», – говорит Апостол, разумея под «кровью» все скорби подвижнического пути. Под постом надо разуметь не только воздержание в пище, но совокупность всех подвижнических средств в борьбе со страстями. Первая и основная ступень его – воздержание от определенного состава пищи, ее обилия и сладости, а дальнейшие ступени касаются внутренних задач: воздержание от всяких вообще скверн.

Церковный взгляд на это выражается словами: «Постимся постом приятным благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания лжи и клятвопреступления – сих осуждение пост истинный есть и благоприятный». Перейти сразу к такому посту, перешагнув первую ступень «постного устава», так же невозможно, как подняться сразу же до умной молитвы, не пройдя первую ступень молитвы устной. Это не отвлеченное богословское утверждение, а истина, установленная подвижническим опытом, и все слова о том, что «лучше, чем не есть скоромного, – не злиться, не обижать, не завидовать» – пустые слова.

Духовная жизнь без поста невозможна. Эта истина, как и все в монашеской жизни, – не отвлеченно-богословская, а подвижническая, за которую заплачено кровью. Внешний устав не есть совершенный пост. И потому нельзя ограничиться им, но внутренние высшие задачи поста невозможны без соблюдения внешнего постного устава.

И здесь по человечеству Своему Спаситель указал примером Своим значение поста, не вкушая пищи в течение 40 дней в пустыне; и Апостолы молились с постом, и применяла пост вся древняя Церковь. Монашество, продолжая дело Спасителя, Апостолов и первых христиан, создало подвижническим опытом своим совершенный постный устав, как наилучший путь в достижении внутренних задач бесстрастия. Здесь молитва неотделима от поста. И пост неотделим от молитвы.

Переходим теперь к послушанию. Это – главный фундамент монашества. По-монашески – послушание выше поста и молитвы. На нем зиждется все великое здание монастыря. Оно проникает собой каждое движение монашеской жизни, оно – высшая вожделенная добродетель для каждого монаха. За послушанием стоит все – и молитва, и самоотречение, и бесстрастие, и смирение, и подвиг. Недаром святые отцы называют послушание: «добровольным мученичеством». И этот путь добровольного мученичества проходит каждый монах. Он отказывается от своей воли и вручает ее игумену и духовному своему отцу. Он распинает свою волю, свое самолюбие, свою гордыню. Разум, желание, чувства – все отдается в послушание. Послушание – это не согласие с авторитетным мнением и не подчинение из принципа – это внутренний отказ от всякого самостоятельного действия. Отказ не потому, что «надо слушаться, хотя и не согласен», а потому, что не может быть никакого «несогласия», – ибо я ничего не знаю, а все знает, что мне надлежит делать, духовный мой отец.

Неизвестный. Подожди. Но если духовник ошибается. Ведь он не Бог. Неужели надо исполнять явно ошибочные или нелепые требования?

Духовник. Да. Подвижники говорят, что надо исполнять даже такие требования, которые могут казаться послушнику противоречащими его спасению. И это истина. Ибо где критика, несогласие, – там есть свое знание, своя воля, свое решение, которое противопоставляется знанию, воле и решению старца, а истинный послушник ничего не знает, воли своей не имеет и решений у него никаких нет.

Неизвестный. А если старец будет требовать противного учению Церкви, если он отпадает от православия, тоже надо слушаться?

Духовник. Разумеется, нет. Отпадение духовника -есть смерть, а смертному не повинуются.

Неизвестный. Но разве ошибочные требования по неопытности или греховности духовника не могут погубить послушника?

Духовник. Не могут. Истинное послушание все сделает спасительным для послушника. Ошибки в духовном руководстве опасны для лишенных истинного послушания, они могут запутать и даже погубить их. Но послушник до конца – вне опасности. Послушание все покроет и все претворит во благо. Самое неразумное и вредное превратит в мудрое и полезное. Ибо послушание – это смирение, самоотречение, беспристрастие и любовь. А эти добродетели есть всегда верный путь спасения. В послушании, как в огне, сгорают все мирские привычки, самонадеянность, самоутверждение, самовозношение. Послушание освобождает сердце от того мирского своеволия, которое рабство страстей выдает за свободу, и открывает путь к тому истинному состоянию свободы, которое дается лишь благодатью Божией смиренным Его рабам. Без послушания нет монашества. Оно проникает духом своим весь монашеский строй, весь устав и уклад монашеской жизни. Без послушания нет подвига, и все кажущиеся достоинства монаха – самообман. Самочиние сводит на нет и молитву, и пост, и борьбу со страстями и делает бесплодным, даже опасным, подвиг. Там, где нет послушания, – там начинается страшная духовная болезнь, на языке монашеском именуемая прелестью. Подвиг без послушания – это путь к гордыне, который в единый час превращает в ничто плоды долгих подвижнических трудов. Монах – это прежде всего послушник.

Апостолы были послушниками Спасителя. На послушании Апостолов утверждалась первоначальная Церковь, и послушанием, молитвою и постом – создан монастырь. Послушание, как молитва, пост и всякая добродетель, -имеет свои ступени восхождения, свой путь развития. Не может человек сразу сделаться делателем умной молитвы и бесстрастным подвижником. Не может он сразу достигнуть и высших ступеней послушания. Монастырь научает молитве, научает посту, научает послушанию. Он ничего не требует через силу и не ломает, а спасает душу. Вот что такое монашество. Это наиболее совершенное создание христианства, а не его искажение. Это – твердыня Церкви. Оплот от злых стихий мира. Золотой апостольский век, бережно сохраненный в православных монастырях и перенесенный неповрежденным через долгие века мировой истории.

Неизвестный. Но опять спрошу тебя: значит, все должны быть монахами?

Духовник. Нет, не все.

Неизвестный. Почему?

Духовник. Во-первых, потому, что путь монашеский – поскольку монашество из мира ушло за каменную ограду – есть непременно путь безбрачных. А ты знаешь, что безбрачие не есть общеобязательный путь спасения, а лишь для тех, кто может его вместить. Во-вторых потому, что воинствующая Церковь имеет особые задачи в миру. И как на войне не все должны сражаться в крепостях, хотя они и считаются главными твердынями, так и воинствующая Церковь побеждает мир не только монастырским подвигом, но и общественным служением. Кому что дано. Одни должны охранять крепость, другие сражаться в открытом поле. Одних Господь призывает в пустыню, и они проходят путь спасения в условиях уединенной монастырской жизни, других призывает к служению тем же высшим идеалам Богосовершенствования и к борьбе с теми же внутренними препятствиями, но уже в иных условиях, в иных внешних формах, не в монастырской, а в мирской жизни.

Неизвестный. Да, это ясно. Но встает вопрос о будущем. Монастырь явно пришел к упадку и, можно сказать, даже к уничтожению. И если уничтожилось самое сильное, то, что ты называешь твердынею Церкви, не очевидно ли, что должно уничтожиться менее сильное, то есть мирская Церковь? Но как это может быть попущено Богом?

Духовник. Внешняя известная нам форма монастырской жизни, может быть, и будет уничтожена внешней же исторической системой, но монашество не будет уничтожено никогда. В поразительных, истинно пророческих словах раскрывает судьбы монашества св. Антоний Великий. Он говорит: «Придет время, возлюбленные дети мои, когда монахи оставят пустыни и потекут вместо них в богатые города, где вместо этих пустынных пещер и темных келий воздвигнут гордые здания, могущие спорить с палатами царей, вместо нищеты возрастет любовь к собиранию богатств, смирение заменится гордостью; многие будут гордиться знанием, но голым, чуждым дел, соответствующих знанию; любовь охладеет, вместо воздержания умножится чревоугодие, и очень многие из них будут заботиться о роскошных яствах не менее самих мирян, от которых монахи ничем другим отличаться не будут, как одеянием и наглавником: и несмотря на то, что будут жить среди мира, будут называть себя уединенниками (монах – собственно уединенник). Притом они будут величаться, говоря: «я Павлов», «я Аполлосов» (1Кор. 1, 12), как бы вся сила их монашества состояла в достоинстве их предшественников: они будут величаться отцами своими, как иудеи отцом своим Авраамом. Но будут в то же время и такие, которые окажутся гораздо лучше и совершеннее нас; ибо блаженнее тот, кто мог преступить и не преступил, и зло сотворить и не сотворил, нежели тот, кто влеком был к добру массою стремящихся к тому ревнителей...»

Неизвестный. Как же тебе представляется будущее этого нового монашества?

Духовник. Совершенно ясно, что св. Антоний разумеет здесь монашество в миру. Оно не будет внешне ограждено от мирских соблазнов, как ограждено было в прежнем монастыре. Эти новые подвижники будут жить в миру, где они «могли бы преступить» и не преступят, могли бы «сотворить зло» и не сотворят. Здесь разумеется не внутренний соблазн и не внутреннее совершение зла, так как это внутреннее падение угрожало монаху и в прежних монастырях и пустынях, а св. Антоний в своих пророческих словах противопоставляет будущих монахов прежним и говорит, что они будут блаженнее, потому что задача их будет труднее. Очевидно, речь идет о близости и доступности соблазнов, легкости, с которой можно «преступить», поддаться им, потому что они тут же под руками, не за оградой, а в миру, в котором будет жить этот будущий подвижник. И ясно далее, что это будет не общежительное подвижничество, а единоличное, потому что этим подвижническим путем будет идти не «масса стремящихся» к спасению, а отдельные люди. История как бы завершит круг и вновь придет и к гонениям первого века, и к монастырю первоначального христианства.

Вот что говорится о гонениях перед концом мира в слове Божием. Господь сказал своим ученикам на горе Елеонской о грядущей судьбе мира и христианства: «...восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это – начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое...» (Мф. 24, 7–9).

А св. Лука приводит следующие слова Спасителя: «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят...» (Лк. 21, 16). Но гонения, естественно, сделают невозможным внешний монастырь и поставят Церковь в условия первоначального христианства. Но это будет Церковь, прошедшая весь свой славный земной путь, в ней будут все духовные сокровища, которые приобрела она. Она будет «монастырем в миру», как была Церковь Апостольская, не потому, что откажется от всего, что обретено ею за две тысячи лет благодатным действием Святого Духа, а по своему духовному состоянию и по своему отношению к миру.

Отдельные люди будут по-прежнему принимать монашество, давая обет безбрачия и тем как бы устанавливая духовное родство с великим прошлым монашеской жизни, но и эти, принявшие постриг, и не принявшие его, а вступившие в брак, – все будут жить уже не в прежних монастырях, а в миру, как жила первоначальная Церковь.

Св. Иоанн Златоуст указал одно из главных духовных оснований для этого грядущего монастыря. В слове «О сокрушении» он говорит: «Мы должны искать пустынножительства не только в каких-либо местах, но и в самом произволении и прежде всего другого – душу свою ввести в самую необитаемую пустыню».

Вот эта внутренняя пустыня и будет основанием монастыря в миру. Не монахи, а все верующие будут уходить в эту пустыню. Не монахи, а все верующие встанут на путь послушания и духовной жизни. Вновь, как в Апостольский век, Церковь внутренне оградит от мира себя и противопоставит себя ему. Встанут невидимые стены, которые прочнее, чем каменные, и оградят святую Церковь от мира, лежащего во зле. Эти стены воздвигнет молитва, пост, послушание, бесстрастие, подвиг. Вновь все верующие, как в древней Церкви, станут делателями молитвы Иисусовой. Вновь вернуться они к постоянному причащению Святых Тайн. Вновь, как некогда в Иерусалиме, будут «единодушно пребывать вместе» и будут чувствовать себя в миру, как в безводной пустыне. И новые подвижники превзойдут древних. И Церковь преисполнится, как и Церковь Золотого века, благодатными дарами Святого Духа. Эта полнота благодати в древней Церкви была потому, что живы были люди, которые сами лицезрели Господа, и все было как бы освящено недавним Его присутствием среди людей. Церковь грядущая будет исполнена полнотой этой благодати потому, что будет полна предчувствием второго славного пришествия Его и будет освящаться близостью Христа Грядущего.

Неизвестный. Ты говоришь так, как будто бы это вопрос ближайших дней.

Духовник. Нет. Нам не дано знать времена и сроки. Но монастырь в миру уже созидается, это могут не видеть только слепые.

Неизвестный. Да. Твои последние слова уяснили многое. Точно открылся единый великий путь Церкви, который прошла она от времен Апостольских до наших дней и который предстоит пройти от наших дней до последних, тоже как бы Апостольских времен. Но мои вопросы, кажется, никогда не кончатся, и я никогда не излечусь от своих сомнений, которые ты именуешь пороком. И вот опять я должен просить тебя ответить мне на новый вопрос и успокоить новые мои сомнения.

Духовник. Постараюсь. О чем же ты хочешь спросить меня?

Неизвестный. Во всем, что ты говоришь о пути спасения, о внутренней борьбе, аскетических подвигах, о самоотречении и уходе от мира и, наконец, об ответственности перед Богом, я вижу признание «свободной воли». Но Церковь учит о Промысле Божием, о том, что все делается по воле Божией. Что волос с головы человека не упадет без воли Отца, и я никак не могу примирить учение о свободе воли с учением о Божественном Промысле. Я боюсь, что этот вопрос окажется неразрешенным. Во всяком случае, я сам не могу разрешить его. Помоги, если можешь.

Духовник. Хорошо. В следующий раз мы будем говорить с тобой о Промысле и свободе воли.

Неизвестный. И тогда у меня останется еще только один вопрос.

Духовник. Не будем забегать вперед. Ты его скажешь в свое время.

Продолжение темы "Диалоги" следует...

Сорок мучеников Севастийских — это святые первых веков христианства. Их житие оставило глубокий след в истории веры Христовой. Церковь вспоминает подвиг Севастийских мучеников 22 марта. Накануне дня праздника верующие пекут из постного теста «жаворонков» — они символизируют летящие к Богу души мучеников. По другой версии — песнь этих птиц символизирует молитву Севастийских мучеников Богу.

Житие 40 Севастийских мучеников

В 313 году римский император святой Константин Великий дал христианам свободу. Но был в Риме и второй правитель — Ликиний. Ярый язычник, он не только замыслил возобновить гонения на верующих во Христа, но и готовился предать Константина и стать единоличным императором Рима. Начать массовые убийства предатель решил с военных, среди которых было немало последователей Спасителя. В городе Севастии как раз было одно из таких — христианских — войск. Под началом язычника Агриколая находилась целая дружина христиан — сорок воинов, прославленных многими победами. По наущению Ликиния, Агриколай попытался заставить их принести жертву языческим богам, но те отказались, за что были брошены в тюрьму. Там воины молились Христу, и было им откровение, что «претерпевший до конца, тот спасен будет».

Наутро коварный Агриколай вновь попробовал склонить войско отречься от Спасителя. Но и во второй раз потерпел неудачу. Христиан вновь бросили в темницу. Через неделю их судили. Языческому суду отважные воины отвечали твердо: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога».

Мучеников хотели побить камнями, но булыжники не долетали до них — будто сам Дух Святой защищал их от смерти. И вновь заключили христиан в тюрьму. Во время молитвы они услышали: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные».

И вот, когда наступил морозный зимний день, мучеников привели к местному озеру и оставили там под стражей обнаженными, прямо на льду, где плескалась холодная вода. Рядом растопили баню, чтобы в смертной агонии воины отреклись от Христа и променяли Его на тепло... Но лишь один из страдальцев не выдержал и побежал к бане — и тут же упал перед ней замертво.

Под утро, когда один из охранников проснулся, то увидел сиющие нимбы над головами каждого из тридцати девяти христиан. Осознав, почему венцов только 39, он воскликнул: «И я — христианин!» - сбросил одежду и встал рядом с воинами. Утром воинов и стражника вывели из озера и перебили им ноги. Затем их тела на колесницах отвезли к костру и предали огню.

Когда после казни минуло три дня, святых воинов увидел во сне епископ Севастийский Петр — ему было сказано похоронить их останки. Вместе с помощниками он по косточке собрал святые мощи и предал их земле с молитвой.

Икона 40 Севастийских мучеников

В центре иконы мы видим самих воинов. Они стоят на ледяном озере — нагие. Одни поддерживают других, некоторые пробуют хоть как-то спастись от мороза — их фигуры изображены в динамике. Также на иконе мы видим фигуру сорокового воина, который отступил от веры в Спасителя и бросился к бане, которую охранники, приставленные к мученикам, специально растопили для соблазна. Лицо отступника на иконе не пишется — это символ его предательства.

В нижнем углу иконы иконописцы изображают стражника Аглаийя. Именно он стал сороковым мучеником взамен отступника, когда увидел сияющие нимбы над головами воинов. Также на иконе пишется образ Спасителя, которые благословляющим жестом осеняет святых.

✒️ Святые Отцы нарекли пост основанием всех добродетелей, потому что постом сохраняется в должной чистоте и трезвении наш ум, в должной тонкости и духовности наше сердце. Тот, кто колеблет основание добродетелей, колеблет все здание добродетелей.

Священное Писание

Церковная молитва всегда библейская, т. е. выражается она языком, образами и символами Святого Писания. Если Библия содержит в себе Божественное Откровение, то она также и вдохновенный ответ человека на это Откровение и потому – выражение и содержание человеческой молитвы, хвалы и поклонения. Возьмем как пример псалмы; прошло несколько тысяч лет с тех пор, как они были написаны, однако, когда человек хочет выразить свое раскаяние, всем потрясенным существом своим призвать милосердие Божие, он находит единственное совершенное выражение своей молитвы в покаянном псалме 50: «Помилуй мя, Боже!» Во всех возможных положениях человека перед Богом, миром, другими людьми, начиная от захватывающей радости Божьего присутствия до бездонного отчаяния человека в изгнании, в грехе или болезни – совершенное выражение своей молитвы он находит в этой единственной книге, которая поэтому всегда составляла ежедневное «питание» Церкви, средство ее молитвы и самоназидания.

В Великом Посту на библейском измерении церковного богослужения ставится как бы особое ударение. Можно сказать, что в течение сорока дней Поста человек и Церковь как бы возвращаются духовно в состояние Ветхого Завета, во времена дo Христа, время покаяния и ожидания, время «истории спасения», движущейся к своему исполнению во Христе. Это возвращение необходимо, т. к., несмотря на то, что мы принадлежим ко времени после Христа, знаем Его и «крестились в Него», мы постоянно отпадаем от новой жизни, полученной от Него, и это означает, что мы возвращаемся к «старым» временам. Церковь, с одной стороны, уже «дома», ибо она есть «благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа»; а с другой стороны, она все еще «в пути», в долгом и трудном странствии к исполнению всего сущего в Боге, к возвращению Христа в конце времен.

Великий Пост – время актуализации этого второго призвания Церкви, жизни ее, как ожидания и странствия. Поэтому здесь Ветхий Завет приобретает свое полное значение; не только как книга пророчеств, уже осуществившихся, но как книга о человеке и всем сотворенном мире на пути к Царству Небесному.

Чтения Ветхого Завета во время богослужений Великого Поста совершаются двояко: это, во-первых, удвоенное чтение Псалтыри и, во-вторых, «lectio continua» то есть чтение по порядку и целиком трех Ветхозаветных книг: Бытия, пророка Исайи и притч Соломоновых.

Псалмы всегда занимали в христианском богослужении центральное и исключительно важное место. Церковь видит в них не только лучшее и самое верное выражение человеческой молитвы, раскаяния, поклонения, хвалы, но и настоящую «устную икону» Христа и Церкви, откровение в Откровении. Святые Отцы считают, по словам одного толкователя их писаний, что «только Христос и Его Церковь молятся, плачут и говорят в этой книге», (книге псалмов). Поэтому с самого начала псалмы составляли основу молитвы Церкви, ее «естественный язык». В богослужении псалмы употребляются, во-первых, как постоянная основа ежедневных служб: «вечерний псалом» 103 за вечерней; шестопсалмие, псалмы 3,38, 63, 88, 103, 143; «хвалитные» псалмы 148, 149, 150 во время утрени; по три псалма на каждом часе и т. д. Из Псалтыри выбраны Прокимны, стихи для «аллилуйя» в дни годичных праздников и др. И наконец вся Псалтырь, разделенная на двадцать частей, Кафизм, прочитывается еженедельно за вечерней и утреней; это третье употребление Псалтыри удвоено во время Великого Поста; вся Псалтырь прочитывается не один, а два раза каждую неделю Поста, когда чтение кафизм включается еще в Третий и Шестой Час.

Установление «постоянного чтения» Бытия, Исайи и Притч целиком восходит к тем временам, когда Великий Пост был еще главным образом подготовительным периодом к крещению и богослужения носили особый поучительный характер для наставления оглашенных в вере христианской. Каждая из этих трех книг содержит в себе одну из основных частей Ветхого Завета: история сотворения Богом мира, пророчества и моральные и нравственные поучения.

Книга Бытия дает нам как бы основную рамку верований Церкви. Она содержит в себе историю сотворения мира, грехопадения и, наконец, обещание и начало спасения заключением первого Завета Бога с Его избранным народом. Она передает нам основные верования Церкви в Бога как Творца, Судию и Спасителя. Она открывает нам самые корни христианского понимания человека, созданного «по образу и подобию Божию», отпадшего от Бога и остающегося объектом божественной любви, заботы и конечного спасения. Она объясняет смысл истории как истории спасения, ведущей к Христу и завершенной Им. Она возвещает нам тайну Церкви, переданную в образах и событиях жизни избранного народа, Завета, Ковчега и т.д.

Исайя – величайший из всех пророков, и чтение его пророчеств в течение всего Великого Поста должно открыть нам еще раз великую тайну спасения через страдания и жертву Христа.

И в конце концов книга Притч – как бы итог нравственного учения Ветхого Завета, морального закона и мудрости; не принимая их во внимание, не соглашаясь с ними, человек не может понять своего отпадения от Бога и поэтому неспособен даже услыхать благую весть прощения, посылаемого нам любовью и благодатью.

Поучения из этих трех книг читаются ежедневно в течение Великого Поста от понедельника до пятницы включительно; книги Бытия и Притч за вечерней, пророчества Исайи на Шестом Часе. И хотя Великий Пост давно перестал быть периодом, подготовляющим к крещению, главная цель этих чтений полностью сохраняет свое значение. Наша христианская вера требует этого ежегодного возвращения к своим библейским корням и основаниям, т. к. не может быть предела нашего возрастания в понимании Божественного Откровения. Нельзя рассматривать Библию как сборник «догматических теорем», которые надо заучить и запомнить раз навсегда; это живой голос Самого Бога, вновь и вновь говорящего с нами, вводящего нас все глубже в неисчерпаемые богатства Его Мудрости и Любви. Самая большая трагедия нашей Церкви почти полное незнание Святого Писания среди членов Церкви и, что еще хуже, действительно полное равнодушие к нему. То, что было бесконечной радостью, интересом, духовным и интеллектуальным ростом для Отцов Церкви, для Святых, теперь для стольких современных православных превратилось в устарелые тексты, не имеющие никакого значения для их жизни. Поэтому будем надеяться, что если вновь воспринимаются дух и значение Великого Поста, то это означает, что и Святое Писание вновь воспринимается как настоящая духовная пища и общение с Богом.

Духовник. Итак, тебе кажется, что монашество – это отклонение от христианского идеала...

Неизвестный. Да. Я думаю, что в Евангелии нет ни одного слова о монашестве.

Духовник. И ты думаешь, что святые подвижники не достигали высшего нравственного совершенства и искажали то нравственное учение, которое дал людям Христос...

Неизвестный. Да. И я думаю, что монашеский аскетизм был совершенно чужд первоначальному христианству, что он создался под влиянием древневосточного изуверского аскетизма и что между образом Апостола Иоанна и каким-нибудь Симеоном Столпником, покрытым струпьями, нет ничего общего...

Духовник. Скажи мне подробно, в чем ты усматриваешь разницу.

Неизвестный. Постараюсь. Христианский идеал нравственности – это идеал совершенной любви. Апостол Иоанн из всех учеников Христа был самым полным Его воплощением. Что может быть прекраснее старца, который теряя последние жизненные силы, повторяет только одно: «Дети, любите друг друга... Любовь – это «совокупность совершенств». По словам Апостола Павла, любовь «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1Кор. 13, 4–7).

Такая любовь – начало действенное. Это то чувство, которое заставило самарянина остановится перед страдающим человеком и омыть его раны. Образ совершенного христианина – это образ совершенной всепрощающей любви, отдающей себя на служение людям. Ибо «нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих». Я более или менее правильно охарактеризовал нравственный идеал христианства?

Духовник. Да, вполне правильно.

Неизвестный. И вот – монах. Что общего у него с этим светлым образом евангельской любви? Начнем с одежды. Разве Христос облечен был в траур, а не в светлый хитон? Разве носил он черный клобук и черную мантию, напоминающую крылья черной птицы? Пойдем дальше. Что за дело монаху до избитых, израненных, измученных людей, когда он бежит в пустыню ото всех – и от счастливых, и от несчастных? Как он может душу свою положить «за други своя», когда сидит по нескольку дней в затворе или стоит на столпе, занимаясь самоспасением. Христос простил женщину. Он поставил женщину в пример фарисею. Женщина слезами своими омывала ему ноги, и волосами своими отирала их. Он возвеличил ее. Для монаха в ней – смертоносный яд. Он проклинает ее. Бежит, как от моровой язвы. Христианство – это любовь, всех согревающее тепло, радость, свет. Монашество – это самоспасение, холод, постоянные слезы, прочный суровый затвор, подземная пещера – без света, без воздуха, без радости. Христианство – это религия свободного человека. Ибо где Дух Господень – там и свобода. Монашество – это рабство. Монашество – все по букве, по Уставу, по-внешнему. Христос не гнушался «пировать» с мытарями и грешниками. А монах не пьет и не ест и, несмотря на свои приниженные поклоны, в душе горделиво считает всех зараженными грешниками и бежит мира как зачумленного. Христианство говорит о святости тела, которое – храм Духа Святого, а монашество все проникнуто ненавистью к этому «храму», оно ненавидит и всю земную жизнь, проклинает ее и считает за счастье скорее из нее уйти. «Всегда радуйтесь», – говорит Апостол. «Всегда будь печален», – говорит Египетский подвижник авва Исайя.

Что же общего между этим черным, суровым, ненавидящим жизнь монашеством и исполненным любви и радости Евангельским Христианством?

Духовник. Какое страшное недоразумение... Сколько неправды в твоих словах... А ведь не заглянув глубоко и в Евангельское учение, и в монашество – может показаться, что и в самом деле ты прав.

Неизвестный. Неужели же я неправ? Неужели все это только недоразумение?

Духовник. Конечно, неправ. Монашество – это несокрушимая твердыня христианства. Это самая высокая ступень достигнутого совершенства. Это лестница, по которой люди восходили и восходят к Богу. Это самый прямой, хотя и самый трудный путь истинной христианской жизни.

Неизвестный. Так неужели ты можешь представить себе Христа в монашеском клобуке?

Духовник. Нет.

Неизвестный. Так я ничего не понимаю...

Духовник. Потому что не понимаешь сущности монашества.

Неизвестный. Возможно. Я и прошу тебя разъяснить мне это.

Духовник. Ты совершенно верно охарактеризовал идеал христианского совершенства. Но подумал ли ты о том, какие препятствия на пути к этому совершенству, не указаны ли они в слове Божием? И не указано ли, что борьба с ними – необходимое условие нашего спасения?

Неизвестный. Мне кажется, что препятствия не имеют отношения к вопросу о положительном содержании нравственного идеала.

Духовник. Да. Но они имеют отношение к вопросу о сущности монашества.

Неизвестный. Мне это непонятно.

Духовник. Монашество – это отречение от мира и отречение от своей воли, борьба со страстями. Рассмотрим все это подробно и увидим тогда, искажает ли монашество христианское учение.

Неизвестный. Да. Я попрошу тебя как можно подробнее рассмотреть это. Возможно, что здесь я найду ответ и на последний вопрос, о котором упомянул в прошлый раз.

Духовник. Каково отношение христианства к миру и к мирским привязанностям? «Горе миру от соблазнов...», – сказал Господь (Мф. 18, 7). И взаимоотношение «мира» с христианством раскрыл в следующих словах: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15, 19).

В посланиях Апостольских отношение к миру устанавливается совершенно определенно: «Не любите мира, ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви Отчей», – говорит Ап. Иоанн (1Ин. 2, 15). И в другом месте: «Весь мир лежит во зле» (1Ин. 5, 19).

У Aп. Иакова говорится: «...не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4, 4). «...Вы со Христом умерли для стихий мира», – говорит Ап. Павел (Кол. 2, 20). Мирские привязанности – это «соблазн», который должен преодолевать человек. За Спасителем шло множество народа, и Он, обратившись к ним, сказал: «...если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником...» (Лк. 14, 16). И в другом месте Он подтвердил это в общей форме: «...всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк. 14, 33).

Об этом же сказал притчу, как один человек сделал большой ужин, позвал многих, и, когда ужин был готов, все начали, точно сговорившись, отказываться. Первый сказал: «Я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее». Другой сказал: «Я купил пять пар волов и иду испытать их». Третий сказал: «Я женился и потому не могу прийти». Разгневанный хозяин призвал, вместо этих званых, нищих, увечных, хромых и слепых. А званым и отказавшимся, из-за своих привязанностей к земным вещам, прийти на пир, Он сказал: «Никто из тех званых не вкусит моего ужина» (Лк. 14, 18–24).

Однажды Господь обратился к одному человеку со словами: «Иди за мною». Тот сказал: «Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «...предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8, 22).

Еще другой сказал: «Я пойду за Тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «...никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9, 62).

Вот что должен преодолеть на своем пути христианин, идущий к совершенству. Он должен преодолеть все порабощающие его привязанности, поскольку они препятствуют его служению Христу. Он должен возненавидеть мир с его соблазнами и всех близких своих, даже мать и отца, коль скоро они будут мешать этому служению. Он должен быть свободен и от власти мирских стихий и всех земных своих забот.

Разве это не монашество? Разве это не уход от мира? Ты говоришь, монахи бегут от мира, как от зачумленного. Да, бегут. Но мир и есть зачумленный. Где же противоречие с христианством, где искажение христианского идеала? Разве все, что говорит Слово Божие, не осуществляет монашество в своей жизни? Разве монах не порывает с миром? Не уходит во имя духовной жизни от своей семьи, от своих сестер, имений, волов, забот? Разве не возлагает на себя каждый подвижник крест служения Христу?

Неизвестный. Я не понимаю тогда. Как же служение ближнему? Как можно накормить голодного, напоить жаждущего, посетить в темнице заключенного, дать приют страннику – если бежать от мира? Не значит ли это больше всего думать о себе, о собственном спасении? Не есть ли это эгоистическое самоспасение, прикрытое внешним благочестием?

Духовник. Ты понимаешь служение ближнему, как это понимают в миру, поэтому и говоришь так.

Монашество думает о своем спасении не из эгоистических побуждений, а по любви к Богу. Душа человеческая принадлежит Творцу, и подвижник хочет отдать ее Богу в достойном состоянии. Представь себе некоторое подобие и в отношениях мирских. Представь себе послушного сына, который по-настоящему любит своего отца. Ему хочется хорошо учиться, потому что так хочет любимый отец, и успехи в учении будут ему приятны. Он не думает о личной пользе от учения. Он боится огорчить отца леностию и всеми силами стремится достигнуть наибольших успехов, чтобы доставить радость отцу. Вот именно такой «учащийся сын» – каждый монах. Это не эгоистическое самоспасение, а это самоотверженное учение. Подвиг монаха полон любви к Богу, желания угодить Ему, порадовать своим исправлением, отдать на это все свои силы, чтобы по возможности успешно окончить курс.

Ты говоришь, что монах не служит людям, не приносит им пользы. Но ведь «польза» на языке Евангельском совсем не то, что на языке мирском. Конечно, хорошо облегчить физические страдания ближнего, или накормить голодного, или напоить жаждущего, но как можно служить людям, чувствуя себя слепым? Не надо ли сначала избавиться от своей слепоты? Монашество не было бегством от людей в смысле нежелания послужить им. Это было бегство от соблазна и греха, чтобы сделать себя достойным такого служения. Каждый монах, уходя из мира, знал, что он должен всего себя отдать Богу, а если потребуется его служение людям, тогда Господь призовет его к этому служению. Ты смеешься над столпничеством, но сколько пользы принесли людям эти убежавшие от людей подвижники! Сколько через них было принесено учения, утешения, спасения страдающим и погибающим людям. И не только для современников, но и для нас по сии дни.

Неизвестный. Да. По отношению к миру, пожалуй, ты прав. Монашество односторонне, но осуществляет слова Евангелия.

Духовник. Ты увидишь, что оно осуществляет и другие стороны христианского учения. Христианин должен отречься не только от мира и от мирских привязанностей, но и от своей воли, поскольку она стремится противопоставить себя воле Божией. Он должен смириться перед Господом и преодолеть всяческое в себе самоутверждение и гордыню.

«...Отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мной», – говорит Господь (Мф. 16, 24). Надо идти за Христом, чтобы во всем была единая воля Божия. Надо смириться перед этой волей и отказаться от всяческой гордыни, ибо «кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20, 27).

Смирение, то есть отказ от гордыни и самости есть основная задача христианина в отношении своей воли, потому что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6). И в молитве Господней сказано: «да будет воля Твоя».

А когда Господь молился по-человеческому перед Крестным страданием Своим, Он дал совершенный образ такого отречения от своей человеческой воли: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Мф. 26, 39, 42). Смирение, отказ от своей воли, полное «отвержение себя» и есть задача монашества. Где же тут искажение христианства? Не есть ли это, напротив, его достойное исполнение?

Неизвестный. Да, конечно, христианство – религия самоотречения. И в этом монашество не противоречит Евангельскому учению.

Духовник. Но чем же противоречит? Не борьбой ли со страстями? Вот тем «аскетизмом» в отношении своего тела, который кажется тебе особенно искажающим Евангельское учение? Прочти, что говорит Господь о борьбе со страстями: «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную» (Мф. 18, 8–9).

Послания Апостольские подробно рассматривают эту борьбу. Я приведу тебе несколько мест из Апостольских посланий. «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу» (1Петр. 2, 11). «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога...» (Рим. 8, 6–7). «...Если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим. 8, 13). «...Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Кор. 9, 27). «...Умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание...» (Кол. 3, 5). Вот что говорит Слово Божие о страстях и борьбе с ними. Разве это не то же самое, что говорит монашество? Страсти – одно из самых страшных препятствий на пути христианского самосовершенствования. Их нельзя преодолеть без ожесточенной борьбы. Почему? Потому что: «...плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5, 17). Эта внутренняя борьба так изображена Апостолами: «...знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». «...В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». «Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7, 18–19, 23, 25).

Ты говоришь, что монашество проклинает женщину. Неправда. Оно проклинает тот соблазн, который исходит от нее для избравших монашеский путь. Монашество встало на путь девства – и в плотском соблазне, естественно видело страшного врага на этом пути. Оно объявило решительную борьбу этому соблазну. При чем же тут проклятие женщины! Ведь и женщины встают на путь иночества, и для них такой же соблазн несет мужчина, и так же, как монаху повелевается бежать от красоты женского лица, монахине повелевается бежать от красоты лица мужского! Это не значит, что монашество проклинает мужчину. Монашество борется с соблазном. А для пути девства плотское влечение – страшный соблазн, и потому оно бежит от него, как от «моровой язвы». Итак, в аскетическом подвиге каждого христианина нравственная задача поставлена совершенно ясно: надо побороть страсти, умертвить плоть. Надо распять плоть свою со страстями и похотями. Но разве это не есть сущность монашеского аскетизма? Подвижники прошли именно этот путь борьбы, и в своих творениях оставили нам в руководство все нужные указания, как идти по этому пути, как вести «невидимую брань», чтобы достигнуть победы. Монашеский подвиг «умерщвления плоти» – это не искажение христианства, а его исполнение. Это прохождение и того внутреннего пути, который должен пройти, без исключения, каждый.

Неизвестный. Значит, все должны быть монахами?

Духовник. Нет. Об этом я говорю дальше. Но внутреннюю борьбу с плотью должен пережить каждый непременно. И монашество, где эта борьба доведена до наибольшего напряжения и совершенства, с наибольшей полнотой осуществляет Евангельский идеал, а не искажает его.

Неизвестный. Но почему же тогда Христос не мог быть монахом?

Духовник. Потому, что монашество – путь. А Христос – совершенная истина. Но по человечеству Христос и примером своим показал этот путь. Перед Своим общественным служением Он ушел в пустыню и пробыл там 40 дней. Он дал образ полного самоотречения, отвергнув искушения дьявола, предлагавшего Спасителю личное величие и власть над всем миром. Господь сказал ему: «Господу Богу твоему покланяйся и Ему одному служи». Христос отверг соблазн плоти, отвергнув искушения дьявола, предлагавшего камни превратить в хлебы.

Неизвестный. Но если Евангельское христианство совпадает с монашеским аскетизмом – почему же в христианстве основное чувство радости, а в монашестве – чувство печали?

Духовник. О какой радости и о какой печали говоришь ты? Монашество, проповедуя печаль, не посягает на благодатную христианскую радость. И христианство, говоря о радости, не отрицает монашескую печаль. Авва Исайя дает монахам заповедь быть печальными. А Апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь!» Но тот же Апостол в другом месте говорит: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Не о мирской печали, проповедующей смерть, говорит Египетский подвижник, а о печали «ради Бога», той печали о грехах, которая постоянно должна сокрушать сердце истинного монаха. Но это не лишает его той радости, о которой говорит Апостол. Ибо та радость – от веры в Христа воскресшего и от надежды на свое спасение.

Итак, в Евангелии указываются препятствия на пути нравственного совершенствования, которые должны преодолеть христиане. Эти препятствия – мирские соблазны, личное самооутверждение и страсти. Преодолеть их можно уходом от мира, самоотречением и умертвлением плоти.

Но все это и составляет сущность монашества. Таким образом, оно не искажает, а осуществляет христианское учение.

Неизвестный. Но ведь в первые века не было монастырей. Почему же эти задачи непременно должны быть задачами монаха, а не каждого христианина?

Духовник. Это совершенно другой вопрос и, чтобы ответить на него, надо рассмотреть историю монашества с ее внутренней стороны.

Неизвестный. Я очень прошу тебя об этом.

Духовник. Во времена Апостольские монастырей в нашем смысле не было. Но значит ли это, что их вообще не было? Нет. Монастырь был. Но он был в миру, и были монахи, хотя они не носили монашеских одежд.

Неизвестный. Что ты разумеешь под этим?

Духовник. Всю первоначальную Церковь. Вся она была не чем иным, как монастырем в миру, а все христиане – монахами в этом монастыре.

Неизвестный. И все-таки я тебя не понимаю.

Духовник. Первоначальная Церковь не ограждала себя внешними видимыми стенами, но она самым решительным образом отделялась от мира. И все христиане ставили перед собой те нравственные задачи (разумеется, кроме безбрачия), которые впоследствии стали задачами специально монашескими. Разверни книгу Деяний и ты сразу увидишь этот монастырь. Что было основным жизненным делом христиан? Молитва. Они жили молитвенною жизнью. Жили для Бога и в Боге. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его» (Деян. 1, 14) – это было в Иерусалиме, в горнице, где после вознесения Господа собрались ближайшие Его ученики. Здесь, помолившись, они бросили жребий и избрали Матфия Апостолом, вместо отпавшего Иуды, здесь сошел на них Дух Святый в огненных языках, здесь получили они благодатные дары – и вошли в постоянное и реальное молитвенное общение с Богом. Эти первые дни в жизни Церкви были днями постоянной молитвы. И когда община христиан быстро разрослась до нескольких тысяч человек – это молитвенное основание их жизни осталось неизменным: «и они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2, 42).

Когда дальнейший рост общины стал отвлекать от молитвы, так как явились различные хозяйственные заботы, были избраны специальные для этого лица – дьяконы, чтобы Апостолам дать возможность «постоянно» пребывать в молитве и служении слова. Посмотри дальше на жизнь этой первоначальной Церкви Апостольского времени и ты ясно увидишь в ней те самые черты, которые теперь мы связываем с «монастырем». Их внутренняя жизнь была исполнена благодати и истинно Церковного единства. И если применять теперешние наши понятия – это был идеальный монастырь, не видимо, а внутренне воздвигнутый в миру. «Все же верующие были вместе и имели все общее (Деян. 2, 44). «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее» (Деян. 4, 32).

Они не уходили в пустыню. У них не было высоких каменных стен, но никакие каменные стены не могли так оградить от «мира» Святую Церковь, как это делало то внутреннее отношение к мирской жизни, которое было у первых христиан. Духовная невидимая ограда этого монастыря была надежнее всяких стен, потому что она ставила монастырь вне мира не в смысле внешней обособленности, а в смысле того ясного и всеми чувствуемого различия благодатной природы Церкви и злых стихий мира, о которых говорит Апостол: «...кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4, 4).

О том, как обособленно жила Церковь, не смешиваясь с мирской жизнью, хотя и пребывала в миру, видно из следующих слов Деяний: «Из посторонних же никто не смел пристать к ним...» (Деян. 5,13).

Они проповедовали миру Слово Божие, свидетельствовали о Воскресении Спасителя, несли этому миру благую весть о спасении, и число верующих росло с каждым днем. «Народ благословлял их». Но внутренняя жизнь Церкви делалась доступной только для тех, кто уже становился верным. Мир в свою жизнь они не допускали. И это соблюдалось с величайшей строгостью.

«Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его» (2Ин. 1, 10). Эти кажущиеся жестокими слова были обращены к миру, и произнес их Апостол любви Иоанн! Но Церковь все увеличивалась по своему составу. В нее входили массы язычников. Понемногу стушевывалась грань между Царством не от мира сего – святою Церковью и окружающей это Царство мирской жизнью. Все более и более проникал в Церковь мирской, чуждый христианству дух. Это начинало тяготить наиболее ревностных христиан, стремившихся во всей полноте сохранить внутреннюю церковную жизнь Апостольского времени и решительно не желавших обмирщения Церкви. Эти ревностные христиане, носители истинного Духа Церкви, стали во имя чистоты христианской и церковной жизни, порывать внешнюю связь с миром. Они уносили от мирских соблазнов в свое уединение чистоту жизни первых христиан и являлись истинными светочами христианства. Мало-помалу такое стремление к внешнему отделению от мирской жизни распространялось повсюду, и Церковь выдвинула против натиска мирских стихий монастыри, как твердыню христианства, где чистота Апостольской Церкви ограждалась внешним разрывом с мирской жизнью. Отдельные подвижники уходили из этих монастырских общежитии, потому что общежительные монастыри все же жили в соприкосновении с миром, и в них неизбежно проникал, хотя бы отчасти, мирской дух. Это были пустынники, анахореты, столпники, затворники – те великие подвижники, которые возвышались над общей цепью монастырских высот, как отдельные недосягаемые вершины.

Продолжение следует...

✒️ Истинный пост есть воздержание от всякого зла. Постясь телесно, постись и духовно. Да постится УМ от суетных помышлений, ПАМЯТЬ от злопомнения, ВОЛЯ от злого хотения, ЯЗЫК от осуждения, лжи, праздного слова. Без всего этого пост становится диетой.

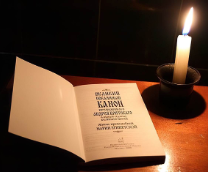

Великий Канон Андрея Критского

Теперь нам надо вернуться к идее и опыту Великого Поста как духовного странствия, цель которого – перенести нас из одного духовного состояния в другое. Как мы уже сказали, большинство современных христиан не понимает этой цели Великого Поста и видит в нем только тот период года, когда они должны исполнить свои религиозные обязанности, причаститься (один раз в год!) и подчиниться некоторым ограничениям в пище, которые скоро будут возмещены полным «разрешением» поста в Пасхальные дни. И благодаря тому, что не только светские люди, но и многие священники, восприняли это простое и формальное понимание Великого Поста, его истинный дух почти исчез из жизни. Восстановление богослужебного и духовного значения Великого Поста – одна из важнейших и насущных задач наших, но восстановление это возможно только на основе подлинного понимания богослужебного ритма и строя великопостного богослужения.

В самом начале Великого Поста, как тот исходный «тон», которым определяется вся великопостная «мелодия», мы находим великий покаянный канон св. Андрея Критского. Он разделен на четыре части и читается за Великим Повечерием, вечером, в первые четыре дня Поста. Его можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой. С исключительным искусством св. Андрей переплетает великие библейские образы – Адама и Еву, рай и грехопадение, патриарха Ноя и Потоп, Давида, Обетованную Землю и выше всего Христа и Церковь – с исповеданием грехов и раскаянием. События священной истории явлены, как события моей жизни, дела Божии в прошлом, как дела, касающиеся меня и моего спасения, трагедия греха и измены, как моя личная трагедия. Моя жизнь показана мне, как часть той великой, всеобъемлющей борьбы между Богом и силами тьмы, которые восстают на Него.

Канон начинается с глубоко личного вопля:

Откуду начну плакати окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?

С чего начну я оплакивать окаянные дела моей жизни? Какое начало положу я, Христос, нынешнему рыданию?

Один за другим раскрываются мои грехи в глубокой связи их со все продолжающейся трагедией отношений человека к Богу; история первого грехопадения – это моя личная история:

Первозданного Адама преступлению поревновав; познах себе обнажена от Бога, и присносущного Царствия и сладости, грех ради моих...

Я совершил преступление первозданного Адама; я знаю, что я отрешен от Бога и вечного Его Царства и сладости из-за моих грехов...

Я потерял все божественные дары:

Оскверних плоти моея ризу, и окалях еже по образу, Спасе, и по подобию. Омрачих душевную красоту страстей сластьми, раздрах ныне одежду мою первую, юже ми истка Зиждитель из начала, и оттуда лежу наг...

Я осквернил одежду моей плоти, осквернил то, что было, Спасе, по образу и по подобию. Я омрачил душевную красоту наслаждениями страстей. Ныне я разодрал первую мою одежду, которую мне в начале соткал Зиждитель, и поэтому я наг...

Итак, в течение четырех вечеров девять песен Канона говорят снова и снова о духовной истории мира, которая в то же время – история и моей души. Слова Канона призывают меня к ответу, ибо говорят они о событиях и делах прошлого, смысл и сила которых вечны, поскольку каждая человеческая душа – единственная и неповторимая – проходит тем же путем испытаний, стоит перед тем же выбором, встречается с той же высшей и важнейшей реальностью. Примеры из Священного Писания не просто «аллегории», как думают многие люди, считающие поэтому, что Великий Канон чересчур перегружен именами и происшествиями, не относящимися к ним. Такие люди спрашивают, зачем говорить о Каине и Авеле, о Соломоне и Давиде, когда проще было бы сказать: «я согрешил»? Они не понимают, что самое понятие слова грех в библейском и христианском предании имеет глубину и насыщенность, которых «современный человек» просто не в силах понять, и что поэтому исповедание им своих грехов глубоко отлично от настоящего христианского раскаяния.