Популяционная генетика послеледниковой Евразии.

2 поста

Современные прибалтийско-финские народы населяют Северо-Восточную Европу и представляют западную ветвь уральской языковой семьи. В частности, финны, эстонцы и небольшая этническая группа ливвиков в основном проживают в Финляндии, Эстонии и Латвии соответственно. А карелы, вепсы, ижоры, вожане и ингерманландцы проживают на северо-западе России, в том числе в Республике Карелия, а также в Ленинградской, Архангельской, Вологодской и Тверской областях.

Согласно переписи населения России 2020 года, на долю прибалтийско-финских народов в России приходится менее 1% всех носителей финно-угорских языков, однако они занимают не менее трети территории, на которой говорят на финно-угорских языках.

История западных (или прибалтийских) финских народов тесно связана с Северо-Восточной Европой. Как языковое сообщество, протофинноязычные группы сформировались около 3000 лет назад.

К началу бронзового века генофонд на юге Северо-Восточной Европы (в регионе Восточной Балтики) претерпел значительные структурные изменения. Вклад мезолитических восточных охотников-собирателей (EHG) превзошёл вклад западных охотников-собирателей (WHG).

Кроме того, новые генетические компоненты, характерные для носителей культуры шнуровой керамики, были привнесены в результате миграций из Причерноморско-Каспийской степи, которые привели к переходу к земледелию и животноводству, а также к распространению индоевропейских языков в регионе.

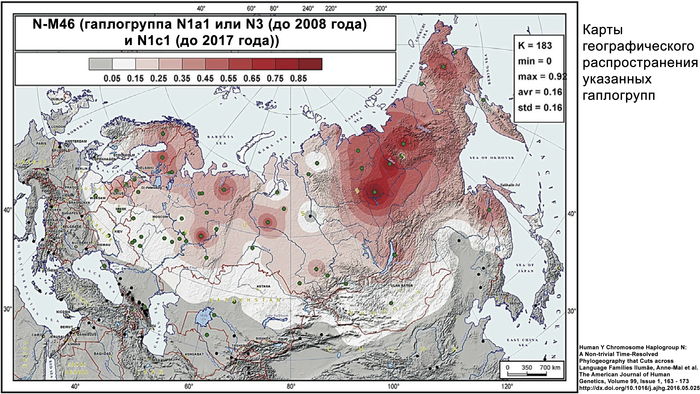

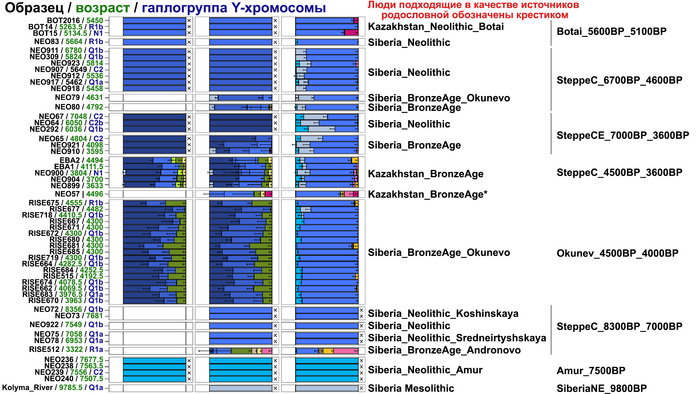

Прежде чем продолжить, сразу отмечу, что названия гаплогрупп меняются по мере увеличения количества образцов и корректировки филогении. Значительную роль в изменении названий играет Международное сообщество генетической генеалогии (ISOGG). Поэтому в комментариях можно встретить возмущённые замечания от людей, которые запомнили обозначения гаплогрупп из более ранних работ. В данной работе также использованы более ранние обозначения гаплогрупп. Прошу это учитывать и ориентироваться на цифровые и буквенные обозначения после указания основной линии. Постарался адаптировать текст, чтобы не было путаницы.

Кроме того, люди часто не понимают смысл гаплогрупп и наделяют их какими-то удивительными свойствами. А в погоне за упрощением происхождения их носителей отталкиваются от места возникновения первой мутации, которую учёные условно назвали новой буквой, и пытаются поместить прародину популяций, у которых эта линия встречается, не в место формирования генофонда популяции, а в место, где обнаружены первые образцы с этой условно-названной линией. Хотя эта линия всего лишь продолжение предыдущей, а её обозначение весьма условно. Часто такое встречаю в комментариях касательно гаплогруппы R, которая также, как и N, является продолжением гаплогруппы K, и так далее в прошлое, вплоть до A, т. е. в начало филогении Y-хромосомы человека.

Но продолжим…

Самые ранние генетические следы миграций из Западной Сибири были обнаружены на севере Кольского полуострова.

Эти следы были выявлены как по аутосомным данным (сибирская компонента), так и по данным Y-хромосомы N-M46 (гаплогруппа N1a1 или N3 (до 2008 года) и N1c1 (до 2017 года)). Этот период относится примерно к 3,5 тысячам лет назад и совпадает с распространением носителей уральских языков. До 2000 лет назад эта волна миграции достигла Скандинавии, где её влияние прослеживается от эпохи до викингов (1–749 гг. н. э.) и до наших дней. Интересно, но в образцах из Восточной Прибалтики бронзового века не было обнаружено сибирского вклада в генетику населения.

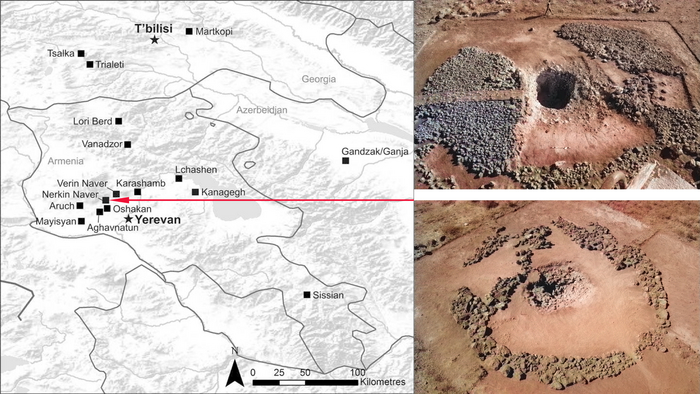

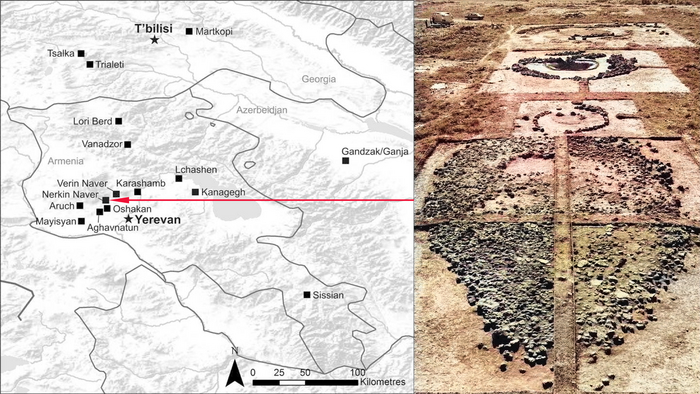

Однако в железном веке, не позднее 2,5 тысяч лет назад, когда финно-угорские языки начали активно разделяться, у представителей культуры каменных могильников на территории современной Эстонии были выявлены сибирская аутосомная компонента и гаплогруппа Y-хромосомы N-TAT или M46. Эта культура характеризуется каменными могильниками с оградками – тарандами и может упоминаться как культура тарандов.

Сообщества культуры каменных могильников имели фиксированную среду обитания, отчетливую материальную культуру, существовали за счет местных ресурсов и, вероятно, пережили демографический подъем и значительное увеличение плотности населения. К настоящему времени обнаружено гораздо больше могильников с оградками культуры каменных могильников, чем захоронений с каменными ящиками в том же ареале. Археологический период каменных могильников с I по IV вв. н. э., характерных для Эстонии, Северной и Западной Латвии, Юго-Западной Финляндии и Северо-Западной России в эпоху римского железного века, можно назвать «золотым веком» протофинской цивилизации. Финны, эстонцы, ливвики и вожане — все они появились в пределах географических границ культуры каменных могильников. В частности, вожане начали отделяться от северных протоэстонских предков в I в. н. э. и гораздо позже стали частью Новгородской республики. В середине I тысячелетия н. э. (с VII-VIII вв. н. э. по XII – XIV вв. н. э.) некоторые потомки носителей культуры каменных могильников с юга современной Финляндии переселились на Карельский перешеек, где позже появилось средневековое племя Корела.

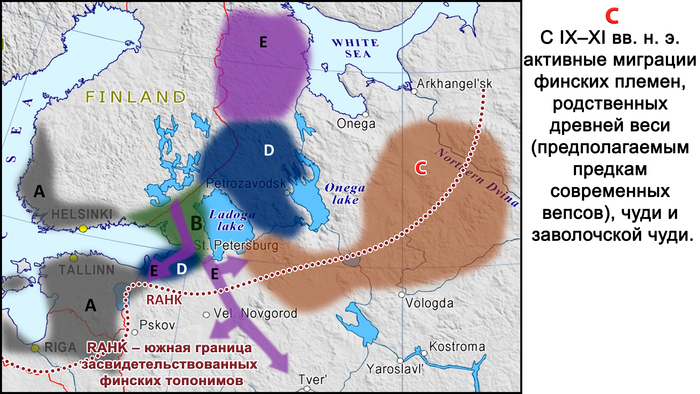

К IX–XI векам нашей эры миграции финноязычных племён усилились, что привело к дальнейшему этническому разделению. Население Приладожской «чудской» курганной культуры из южно-ладожских и белозерских регионов средневекового племени весь дало начало современным вепсам. В XI–XII веках родственные им племена расселились дальше на восток, в бассейн Северной Двины. В XII–XIV веках (особенно до XIV века) эти племена упоминались в русских летописях как чудь заволочская, а к XIX веку они перешли на русский язык.

Другие миграции связаны с разделением племён карелов и вепсов.

Во-первых, с конца 1-го тысячелетия нашей эры (и особенно с XII по XIII века) и не позднее XVII века ижоры отделились от южных племён корела, которые жили на юге Карельского перешейка, и распространились на юг, вниз по реке Оредеж и вдоль южного побережья Финского залива и далее в район нижнего течения реки Луга.

Во-вторых, восточная часть племён корела вместе с одноимённым городом, современным Приозерском, которая осталась в составе Древнерусского государства (Новгородской земли) по Ореховскому договору 1323 года со Швецией, дала начало современным карелам (в частности, современным носителям южно-карельского диалекта).

Современные карелы – ливвики и людики, проживающие в районе между Ладожским и Онежским озёрами, являются результатом смешения этих карельских племён, двигавшихся на юго-восток, с предками вепсов, двигавшихся на северо-восток.

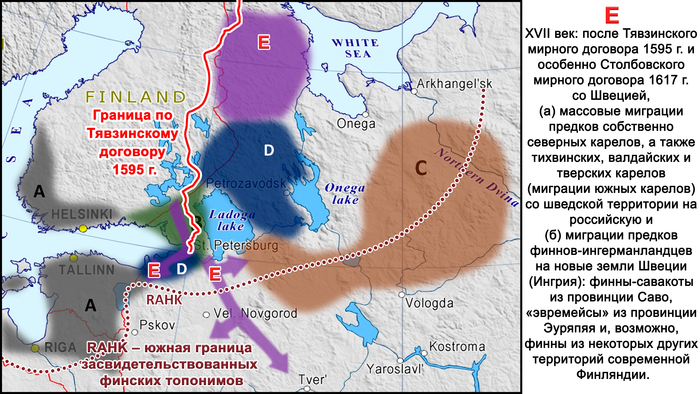

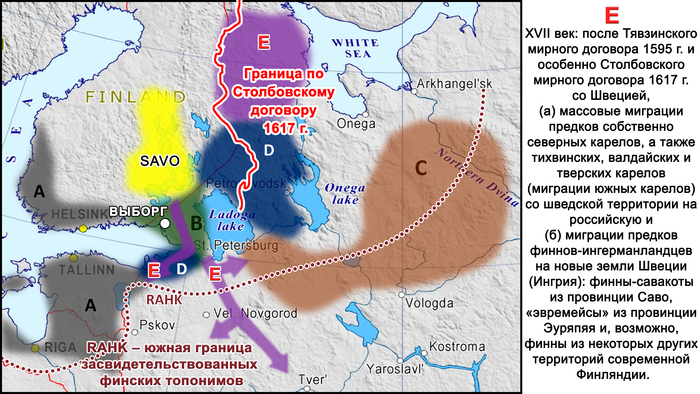

В XVII веке после Тявзинского мирного договора 1595 года и особенно после Столбовского договора 1617 года Швеция присоединила к себе территории к северу и западу от Ладожского озера, и некоторые местные группы переселились на восток вглубь Русского царства.

В частности, многие карелы из этих районов мигрировали сначала на север и восток, что привело к появлению современных носителей собственно северного карельского диалекта, а затем на юг, что привело к появлению современных «островков» карельского диалекта карельского языка в Тихвинском районе Ленинградской области, Валдайском – Новгродской и в Тверской области.

Происхождение финнов-ингерманландцев относится к тому же периоду. После Столбовского мирного договора финны-савакоты из провинции Саво в Финляндии, расположенной к северу от Выборга, и «эвремейсы» из провинции Эуряпяя, жившие к западу от Выборга, а также, по-видимому, финны из некоторых других финских провинций, расположенных севернее, были переселены шведскими властями на юг. Эти новые регионы включали в себя южные районы Карельского перешейка, юг бассейна Невы и далее до Сойкинского и Кургальского полуостровов, и их целью было заселение этой территории после того, как их покинуло православное население.

Подводя итог, можно сказать, что исторически прибалтийско-финские народы можно разделить на две основные группы по их миграционной активности: (а) относительно оседлая группа и (б) группа активных мигрантов. Финны, эстонцы, ливвики и вожане относятся к первой группе: они жили в пределах географических границ своей языковой родины не менее 2000 лет. К группе активных мигрантов относятся предки современных карелов, а также ижоры, ингерманландцев, вепсов и средневековые финноязычные общины Русского Севера, которые ассимилировались к XIX веку.

Все эти народы сформировались в результате миграционных волн с их языковой родины за последние 1500 лет. Сегодня оседлая группа вожан и большая часть мигрировавших народов (за исключением северных миграций финнов Финляндии) проживают в Российской Федерации.

Генофонды карелов, вепсов и ингерманландцев были проанализированы в исследовании распространения уральских языков в Северной Европе.

Предковая компонента, характерная для носителей уральских языков, встречается у 11–15% карелов, вепсов и ингерманландцев, что соответствует северным русским (13%), но ниже, чем у саамов (~50%), и выше, чем у эстонцев (5%). По всему спектру предковых компонент карелы, вепсы и ингерманландцы имеют наибольшее сходство с населением Финляндии.

Согласно исследованиям всего генома, уральская компонента встречается в современных финноязычных популяциях с той же частотой, что и сибирская компонента, около 10% у карелов, вепсов и ингерманландцев.

В ходе исследования генофондов различных этнических групп, проживающих от Прибалтики до озера Байкал, было выявлено небольшое сходство между карелами и населением Волго-Уральского региона. Это сходство проявилось в количестве коротких сегментов ДНК от 1 до 3 сантиморганид, имеющих общее происхождение (IBD).

Генофонд вологодских вепсов имеет наибольшее сходство с генофондом северных русских из Мезенского района Архангельской области. Анализ полных геномов тех же популяций вепсов и карелов с помощью D-статистики показал, что у карелов, вепсов, северных русских и коми есть сибирская компонента, у карелов и вепсов около 10%. Однако у популяций, проживающих южнее, эта компонента отсутствует.

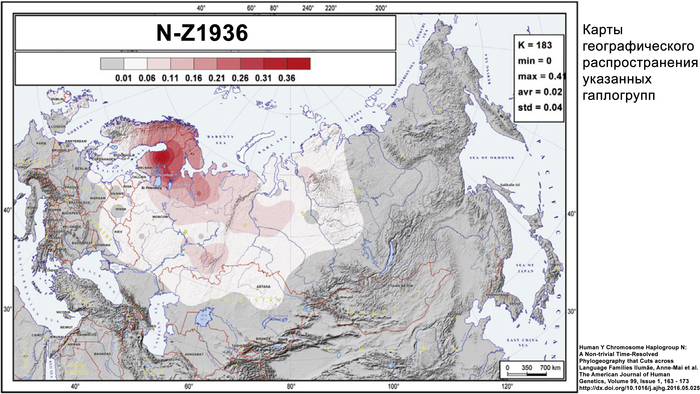

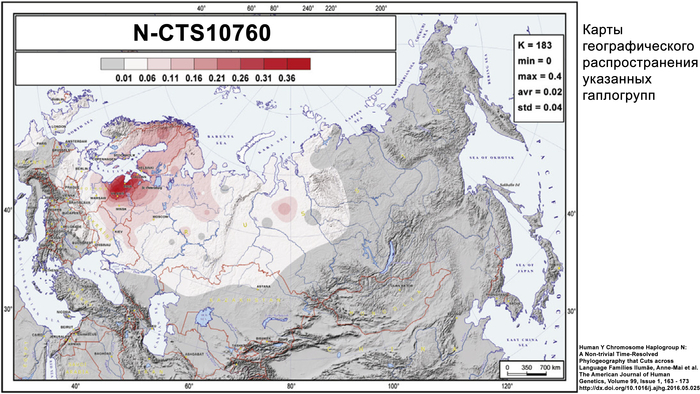

Набор гаплогрупп Y-хромосомы у финноязычных народов характеризуется повышенным присутствием гаплогруппы N с двумя её ветвями: N-Z1936, преобладающей у карелов (20%), вепсов (33%) и финнов (41%), и N-CTS10760, более распространённой у эстонцев (28%). Из пяти линий N преобладает N-Z1934 (B535), которая появилась около 4000 лет назад и встречается в популяциях Северо-Восточной Европы. Её частота достигает ~20% у карелов, ~33% у вепсов, что немного ниже, чем у финнов (около 44%), а также 20–30% у саамов и 19–23% у русских Архангельской области.

В данной работе описываются карелы в наибольшем многообразии, а именно северные и тверские карелы, людики и ливвики, а также вепсы и малоизученные популяции ижор, ингерманландцев и вожан. При этом совокупность Y-хромосом тверских карелов из предыдущей работы продемонстрировала их генетическое родство с южными популяциями карелов и вепсов.

Всего исследование охватывает восемь финно-угорских популяций, в настоящее время проживающих на территории Российской Федерации. В частности, авторы изучали северных карелов Калевальского района, ливвиков Олонецкого района, людиков Пряжинского района Республики Карелия и тверских карелов Тверской области, а также вепсов Прионежского района Карелии, ингерманландцев Гатчинского муниципального округа, ижорцев Сойкинского полуострова и нижнего течения реки Луга Кингисеппского района Ленинградской области, и западных вожан из района бывшей деревни Краколье в пределах посёлка Усть-Луги Кингисеппского района Ленинградской области.

В этом исследовании упор также сделан на локальное сравнение финно-угорских групп с соседними популяциями русских.

Кстати, здесь позволю себе сделать некоторое отступление, потому как по опыту знаю, что, когда в исследовании упоминаются финно-угорские народы и русские, часто в комментариях появляются люди, распространяющие искаженные данные более ранних работ учёных, которые некоторые СМИ упорно распространяли около 20 лет, каждый раз подавая их как новые сенсационные открытия того, что «русские оказались финнами» и, следовательно, «русские — не славяне». Те, кому нравились такие выводы, в это верили, не проверяя, несмотря на то, что сами учёные, на которых ссылались авторы подобных статей, полностью опровергли подобные выводы и указали на ошибки и подмену понятий, карт и данных. Не стану подробно рассказывать, что «исконно русских» или каких-то ещё генов попросту не существует, потому как это надолго и может отвлечь от обзора нового исследования, а сразу сообщу основные сведения, о которых известно уже около 10 лет и более.

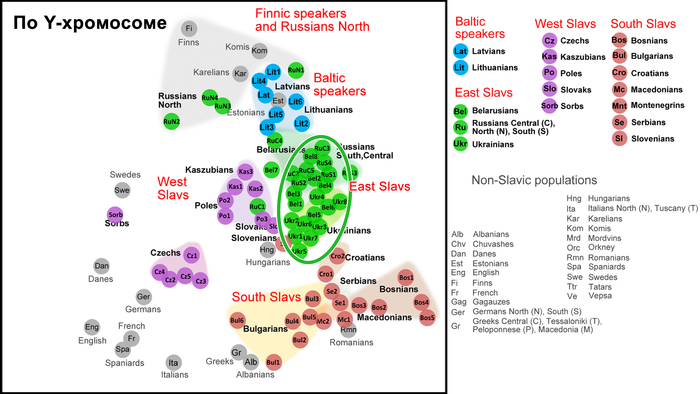

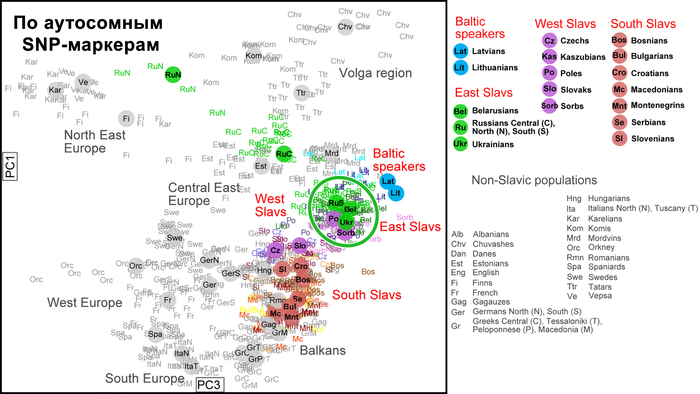

Так, по всем генетическим маркерам, а именно по Y-хромосоме, митохондриальной ДНК и полногеномным аутосомным данным, русские центральных и южных областей, украинцы и белорусы группируются в свой собственный кластер, который находится близко к кластеру западных славян, но не перекрывается с ним.

А внутри этого восточнославянского кластера генофонды русских и украинцев «образуют два облака, которые соприкасаются и частично переходят друг в друга по краям без четкой границы. Что касается белорусов, то часть белорусских популяций Полесья генетически неотличима от украинцев, а другая часть — от русских». Однако исключением являются северные русские Архангельской области, особенности которых часто, но ошибочно распространяют на всех русских. Они также упоминаются и в работе, которой посвящён этот обзор. Эти популяции русских генетически отдаляются от остальных восточных славян, тяготея к финно-угорским популяциям, при этом не переставая быть русскими, как минимум по самоопределению и своей истории. При этом всё население Архангельской области, по данным 2024 года, составляет чуть менее 1 миллиона человек. Однако, если убрать региональную привязку к Архангельской области, получаются такие вот горе-сенсации.

Аутосомный состав популяций Карелии (вепсов и карелов) более однороден, чем их отцовские линии. Генофонд Карелии по линиям Y-хромосомы в значительной степени сформирован тремя генетическими компонентами и характеризуется межпопуляционными различиями в разнообразии ветвей N.

Различия между северными и южными популяциями карелов, а именно между людиками и ливвиками, можно объяснить, как их географической изоляцией друг от друга (около 400 км), так и историей их формирования. Они также могут указывать на генетическое родство между карелами-людиками и исчезнувшей древней популяцией, оставившей свой след в генофонде центральных русских.

На уровне Y-хромосом большое генетическое расстояние между вепсами и тремя популяциями карелов, но близость вепсов к северным русским может указывать на то, что вепсы и финноязычные народы Русского Севера, ассимилировавшиеся в XVI–XIX веках, имеют общее генетическое происхождение. Действительно, исчезнувший народ заволочская чудь из района Поморья часто связывали с вепсами.

В течение последних трёх столетий тверские карелы жили примерно в 500 километрах от других карельских народов. Более раннее исследование показало, что генофонды тверских карелов и карелов с вепсами из Карелии схожи.

Используя расширенную панель гаплогрупп Y-хромосомы и панель SNP всего генома, исследование демонстрирует генетическое родство тверских карелов с ливвиками и, в некоторой степени, с людиками и ижорой. Это противоречит историческим данным, свидетельствующим об общем происхождении северных и тверских карелов.

Анализ Y-хромосомы показывает, что ингерманландцы наиболее близки к северным карелам и восточным финнам, в том числе к финнам из провинций Северное и Южное Саво, которые исторически считаются источником миграции савакотов, предков ингерманландцев. Наибольшее разнообразие линий в пределах N наблюдается у ингерманландцев. А наличие этих линий у ижоры и карелов говорит об их общем происхождении.

Анализ аутосомных данных показывает генетическую близость между ингерманландцами, ижорой и вожанами, что могло быть результатом браков между ингерманландцами и женщинами ижоры и вожан или того факта, что значительная часть современного генофонда исторической Ингерманландии происходит от коренного местного населения (возможно, от вожан или местных славянских племён). Учитывая, что вожане и ижора были православными, как и русские, смешанные браки между этими тремя группами исторически были распространены, в то время как их браки с лютеранскими ингерманландцами до Второй мировой войны были редки, но всё же были.

В генофонде анализируемых финно-угорских народов России насчитывается 18 полиморфных гаплогрупп Y-хромосомы. Наиболее распространёнными из них являются I1, N-CTS10760, N-Z1936 и R1a.

Вклад гаплогруппы I1 максимален у северных карелов, вепсов и ижор (21–25%) и высок у ингерманландцев (12%). Гаплогруппа N-CTS10760 составляет пятую часть всего разнообразия Y-хромосом тверских карелов (19%) и встречается с высокой частотой у ингерманландцев, вожан, вепсов и северных карелов (9–13%). Гаплогруппа N-Z1936 составляет треть генофонда Y-хромосом финноязычных народов России, преобладая у ингерманландцев (67%) и северных карелов (50%). Её вклад в генофонды вепсов, ливвиков, тверских карелов и ижор составляет от 21% до 38%. Гаплогруппа R1a, включая её ветвь R1a-M458, является доминирующей гаплогруппой у вожан (73%) и людиков (60%) и составляет треть разнообразия Y-хромосом у ливвиков, тверских карелов, вепсов и ижор.

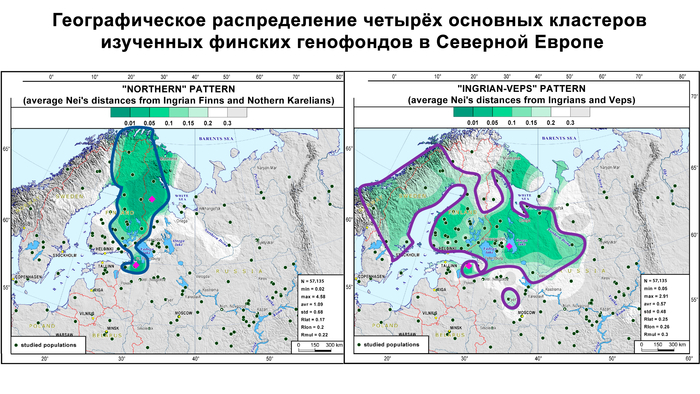

Изученные популяции заметно отличаются по разнообразию четырёх основных гаплогрупп и их частотам как друг от друга, так и от усреднённой выборки, объединяющей все изученные финно-угорские группы. Генофонды финских популяций сравнивались друг с другом и с некоторыми соседними популяциями русских по всему спектру гаплогрупп Y-хромосом с помощью матрицы попарных генетических расстояний Нея.

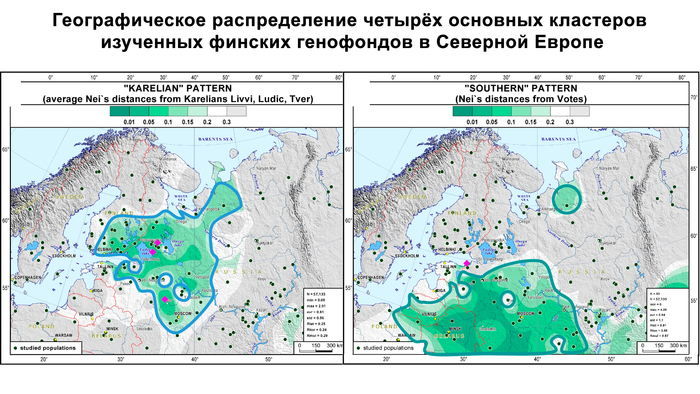

Данные были визуализированы на графике многомерного шкалирования и картах генетических расстояний Нея.

На графике вожане и ижоры занимают противоположные точки генетического пространства, несмотря на географическую близость. При этом генофонд вожан по отцовским линиям резко отличается от генофонда всех остальных финно-угорских групп из-за значительного вклада гаплогруппы R1a. Вожане образуют отдельный отдалённый кластер вместе с населением Центральной России. Причём только с современными русскими из Порхова Псковской области, который был в составе Новгородской республики, ближайшими географическими соседями вожан из всех рассмотренных здесь новгородских русских популяций. Такая же степень сходства наблюдается между вожанами и русскими, проживающими на западе Тверской области России, в Селижаровском и Торжском районах.

Это может быть связано с генетическим дрейфом, небольшим размером популяции или изначальным различием между генофондами вожан и ижор. Последнее предположение о различиях может быть правдоподобным, учитывая отсутствие миграционной активности у вожан.

Здесь стоит учитывать, что отличие по отцовским линиям, по которым многие комментаторы ставят клеймо на людей, не означает отличие по всему геному, т. е. по большинству предков, а по ним вожане и ижоры являются частью кластера Ингерманландии вместе с финнами-ингерманландцами. При этом внутрипопуляционное разнообразие ижор поражает как с точки зрения аутосомных данных, так и гаплогрупп Y-хромосомы. По мужским линиям ижоры, находясь в пределах кластера ижор и вепсов, тяготеют и к карельскому, и к северному кластерам ингерманландцев и северных карелов.

Это объяснимо, потому как выборка ижор из исследования состоит из двух подгрупп: представителей Сойкинского полуострова и нижнего течения реки Луга, которые имеют совершенно разную этническую историю, которую авторы опишут в следующей своей работе.

Помимо этого, по линиям Y-хромосомы были выявлены связи вепсов, поморов Онежского берега и русских Красноборского района Архангельской области с популяциями заволочской чуди.

Структура аутосомного и Y-хромосомного генофондов финских популяций России существенно отличается. Генофонд Y-хромосомы финно-угорских популяций более разнообразен, чем аутосомный. Его можно разбить на два больших блока в зависимости от их географической близости:

Популяции исторической Ингерманландии (вожане, ижоры и финны-ингерманландцы).

Популяции Карелии (вепсы и все популяции карелов).

Такая структура обнаруживается на базовом уровне моделирования с участием 6 предковых компонент (K = 6), что косвенно указывает на её древнее происхождение.

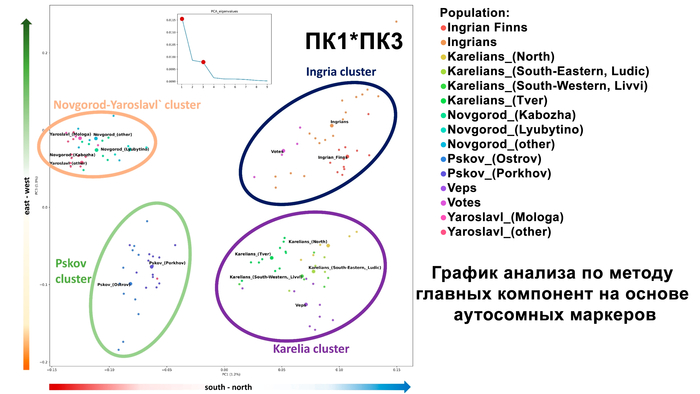

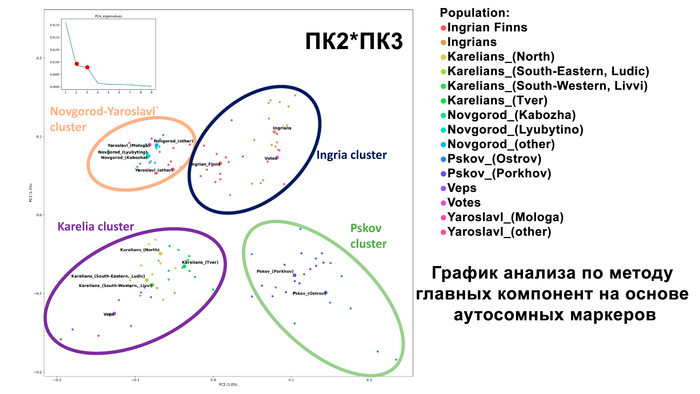

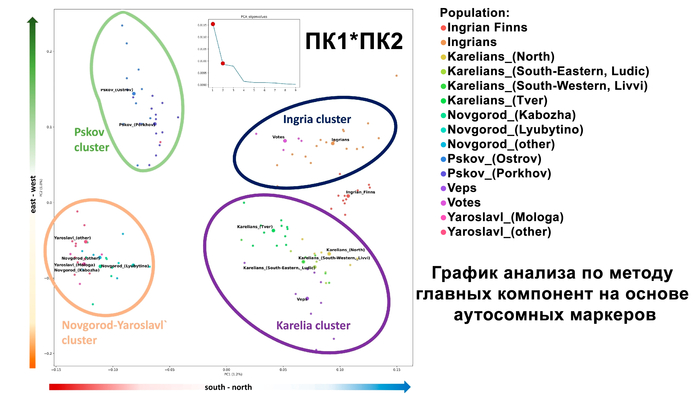

Эта структура сохраняется и в более детальной модели с участием 22 предковых компонент, в этой модели наблюдаются более резкие различия между финно-угорскими народами и русскими соседних районов. В аутосомном генетическом пространстве русские центральных областей отделены от финно-угорских групп, хотя в пространстве Y-хромосом в кластер к русским попадают вожане. А вместе финно-угорские народы и соседние популяции русских образуют четыре кластера: «Карелия» (все карельские популяции и вепсы), «Ингерманландия» (ижора и вожане), «Псков» (русские Островского и Порховского районов Псковской области) и «Новгород-Ярославль» (русские Новгородской и Ярославской областей). При этом ингерманландцы в зависимости от выбранной главной компоненты либо попадают между кластерами «Карелия» и «Ингерманландия», либо в кластер «Ингерманландия» к ижорам и вожанам.

Аутосомный генофонд вепсов наиболее близок к генофонду ливвиков и людиков. Однако, согласно гаплогруппам Y-хромосомы, вепсы довольно далеки от ливвиков, людиков и тверских карелов, но еще более далеки от северных карелов.

Как уже упоминалось, структура аутосомного генофонда зависит от значительно большего числа предков человека, чем структура генофонда по гаплогруппам Y-хромосомы и мтДНК. Однако, хотя генофонд по гаплогруппам Y-хромосомы более подвержен влиянию генетического дрейфа, он лучше сохраняет древние предковые линии на протяжении тысячелетий, даже в тех случаях, когда в аутосомном генофонде от этих древних предков не осталось и следа. Здесь главное — грамотно и умело пользоваться этими однородительскими маркерами.

Гаплогруппа N-Z1936 является основной гаплогруппой для популяций трёх из четырёх кластеров в генетическом пространстве Y-хромосомы. В генофонде финно-угорских народов она представлена в основном субкладой N-Z1927 (её предковая ветвь Z-1934 была обнаружена с высокой частотой у карелов, вепсов, финнов, саамов и северных русских). Это означает, что большинство носителей N-Z1936 среди финно-угорских народов, а также среди некоторых народов Северной и Центральной России происходят от общего предка, жившего примерно 2400 лет назад. Гаплогруппа N-Z1927 представлена ветвями N-Z19825 и N-CTS4329, которые появились около 2 тыс. лет назад.

Обе ветви встречаются минимум в одной карельской популяции и по крайней мере в одной популяции из Ингерманландии. Эти ветви также распространены по всей Финляндии с высокой частотой: 21,1% и 16,6% соответственно.

Ветвь N-Z19825* является корневой кластерной (полная номенклатура: Z19825(xZ19833, Z4747)) и, предположительно, включает в себя группу ещё не изученных подветвей. Это предположение основано на обширной географии N-Z19825*, которая встречается не только у карелов и вепсов, но и у русских из Архангельской и Вологодской областей. Дальнейшее изучение этой ветви может привести к обнаружению её линий, общих для северных русских и населения Карелии, а также региональных вариантов, появившихся за последние 2000 лет, то есть за всё время существования линии N-Z19825.

Субгаплогруппа N-CTS4329, возрастом около 2100 лет, более характерна для финно-угорских народов, в частности для северных карелов (31%), ингерманландцев (19%), ижор (16%) и ливвиков (8%). Среди рассмотренных в данной работе русских она наиболее часто встречается у ярославских русских из Мологи (5%) и северных русских. Также N-CTS4329 встречается с частотой от 1% до 3% у народов Поволжья – эрзян, марийцев и татар-мишарей.

В пределах N-CTS4329 авторы проанализировали три ветви: основную ветвь N-Y125466 и две редкие ветви N-Y31248 и N-CTS4329*. Географическое разнообразие N-Y125466, возрастом около 2000 лет, в значительной степени представлено её субкладой N-CTS3223, возрастом около 1700 лет, которая чаще всего встречается у северных карелов (31%), ингерманландцев (8%), ливвиков (4%) и ижор (4%). Субклада N-Y125466 (xCTS3223) встречается у ингерманландцев (5%), поморов Зимнего берега (3%) и у эрзян (2%). Редкая ветвь N-Y31248, возрастом около 1700 лет, ограничена карелами-ливвиками, ингерманландцами и русскими Мологи (3–5%). А ветвь N-CTS4329 (не считая сублинии Y125466 и Y31248) встречается только у ижор (11%) и у северных русских из Красноборского района Архангельской области (3%).

Таким образом, разнообразие N-Z1936 в изученных финноязычных популяциях в значительной степени представлено девятью параллельными ветвями, которые появились около 1300-2100 лет назад. Четыре из них имеют обширное географическое распространение (Z19825*, Z1941*, Z1937 и CTS3223), а остальные встречаются в виде изолированных островков.

Филогенетическое древо указывает на рост популяции носителей N-Z1927, поскольку в каждой из её ветвей есть новые линии. Линии CTS3223 и Z1941 появились около 1700 лет назад и встречаются как в Карелии, так и среди населения исторической Ингерманландии, а также в Финляндии. Таким образом, в то время как предок N-Z1927 жил около 2400 лет назад, быстрый рост численности населения среди его финноязычных потомков, по-видимому, начался только 1700–2000 лет назад.

Этот рост хронологически соответствует I–IV вв. н. э., периоду археологической культуры каменных могильников – «золотому» веку протофиннской цивилизации. Однако эта культура типична для территории современной Эстонии, в то время как гаплогруппа Y-хромосомы N-Z1936 относительно редко встречается у эстонцев.

Таким образом, предполагаемый рост численности населения среди носителей N-Z1927 не имеет чёткой связи с распространением культуры каменных могильников.

Однако усреднённая карта генетических расстояний охватывает ареалы обитания финских групп в России и на востоке Финляндии.

А пересечение четырёх кластеров Y-хромосомы в самой восточной части распространения культуры каменных могильников может указывать на восточную часть прародины предкового генофонда прибалтийских финнов. Дальнейшие исследования древней ДНК представителей культуры каменных могильников в этом самом восточном уголке прародины прибалтийских финнов могут пролить свет на возможную связь этих людей с распространением Y-хромосомы N-Z1927 в тот период.

Это исследование представляет собой первый комплексный анализ генофонда прибалтийско-финских народов России с использованием двух наиболее информативных систем генетических маркеров. Генофонд Y-хромосомы изучаемых финно-угорских народов более разнообразен, чем аутосомный, и состоит из четырёх генетических кластеров:

Северный кластер — включает ингерманландцев и северных карелов.

Кластер ижор и вепсов — включает одноимённые народы.

Карельский кластер — объединяет ливвиков, людиков и тверских карелов.

Южный кластер — включает вожан (кстати, в этот кластер входят и некоторые популяции русских).

Однако аутосомный генофонд исследованных финно-угорских народов, можно разделить на 2 кластера:

Кластер Карелии — включает вепсов, северных карелов, людиков, ливвиков и тверских карелов.

Кластер Ингерманландии — включающий ижор, вожан и ингерманландцев.

При этом популяции русских попадают в два отличающихся кластера — новгородско-ярославский и псковский.

В более детальной модели (построенной с помощью метода ADMIXTURE), с участием 22 предковых компонент, компоненты k4 и k22 встречаются во всех популяциях, но преобладают в финно-угорских. Компонента k10 в равной степени характерна как для «Ингерманландии», так и для групп Центральной России, у которых в генофонде преобладает компонента k3.

Филогеографический анализ гаплогруппы N-Z1927 позволяет предположить, что у исследованных финно-угорских групп и некоторых северных и центральных русских, около 2400 лет назад был общий предок, но рост численности носителей N-Z1927 произошёл гораздо позже, примерно 1700–2000 лет назад, в период культуры каменных могильников, когда цивилизация финноязычных народов в целом процветала.

Однако тот факт, что территория Эстонии была одним из центров культуры каменных могильников, а гаплогруппа N-Z1936 редко встречается у современных эстонцев, указывает на то, что необходимы дополнительные исследования для изучения возможной связи между предполагаемым ростом населения и распространением культуры каменных могильников.

Новые данные, которые указали на высокую внутреннюю неоднородность ингерманландцев, относительно изолированное положение вепсов среди изученных прибалтйиско-финских групп, а также на сходство между вепсами и русскими поморами, требуют дальнейшего междисциплинарного изучения всех этих групп и сравнения восточно-финских популяций с более обширным набором образцов, в который также вошли бы и сибирские популяции.

Источник:Agdzhoyan, A.; Ponomarev, G.; Pylev, V.; Autleva, Z.; Gorin, I.; Evsyukov, I.; Pocheshkhova, E.; Koshel, S.; Kuleshov, V.; Adamov, D.; et al. The Finnic Peoples of Russia: Genetic Structure Inferred from Genome-Wide and Y-Chromosome Data. Genes 2024, 15, 1610. https://doi.org/10.3390/genes15121610

По русским: https://генофонд.рф/?page_id=30373

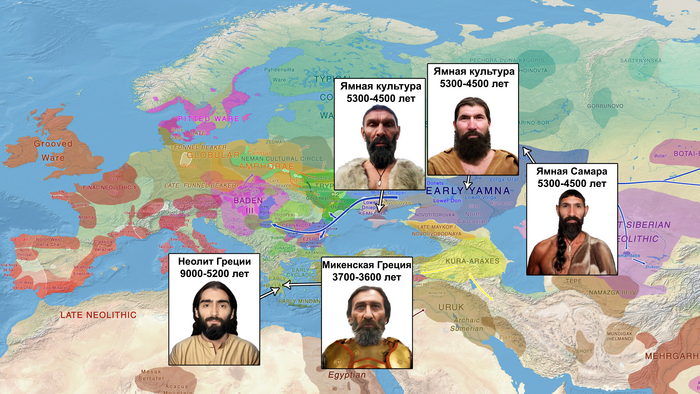

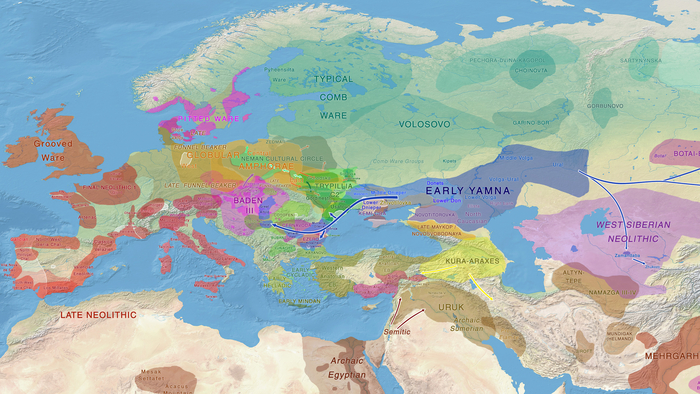

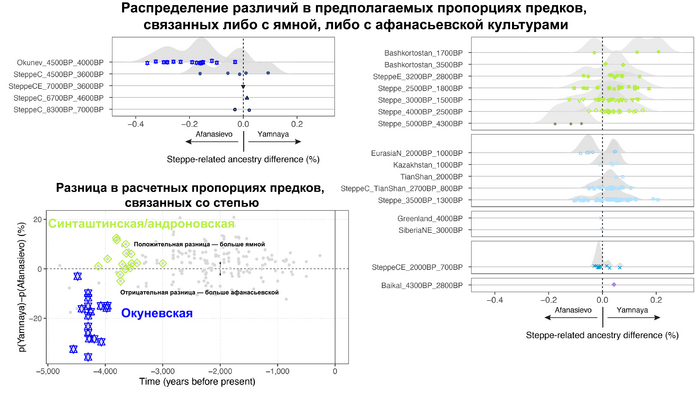

Пять тысяч лет назад в Евразии происходили масштабные миграции людей, которые существенно изменили генетический состав её населения. Эти волны миграций были связаны с кочевыми скотоводами ямной культуры раннего бронзового века. Они распространились на обширные территории, оставив заметный след как в культуре, так и в генетике.

Эти миграции также, вероятно, сыграли ключевую роль в распространении индоевропейских языков. Однако степное происхождение распространялось в различных регионах Западной Евразии разными путями и в разное время.

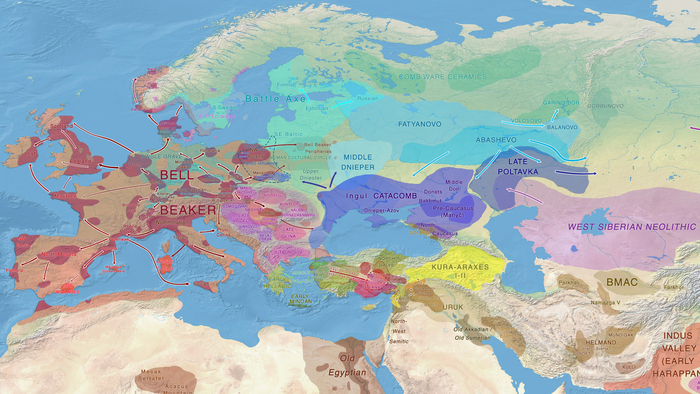

В различных регионах Европы вклад от степных скотоводов был связан с популяциями культур шнуровой керамики (КШК) (5000–4350 лет назад) и колоколовидных кубков (4800–4300/3800 лет назад).

Однако степень, в которой подобная динамика проявлялась в популяциях Восточного Средиземноморья и прилегающих территорий Западной Азии, остается менее изученной.

Хотя ранее степная родословная была обнаружена у древних жителей современных Испании, Италии, Греции и Кавказа, вопросы о взаимосвязи этих популяций в контексте Средиземноморского региона в целом остаются открытыми.

Распространение степных народов тесно связано с разделением индоевропейского праязыка на исторически зафиксированные подгруппы.

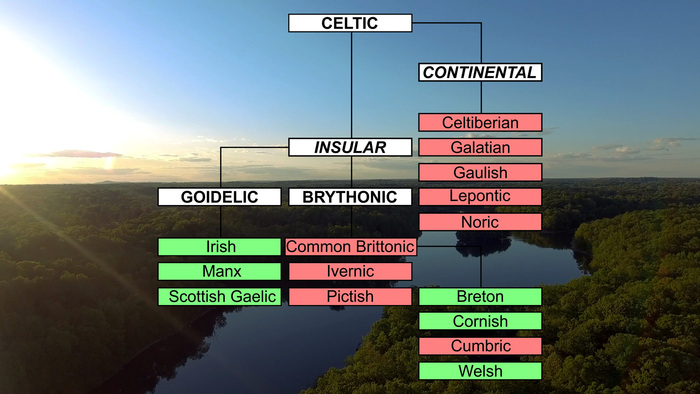

В Средиземноморье важными индоевропейскими языками классической античности были галльский, латинский и греческий, а армянский, был распространён на Южном Кавказе и на востоке полуострова Малая Азия. Для них было предложено несколько конкурирующих филогенетических лингвистических моделей. Так называемая индо-греческая гипотеза объединяет греческий язык, а также близкородственный ему фригийский с индоиранскими языками, в то время как конкурирующая греко-армянская гипотеза предполагает, что греческий образует подгруппу с армянским, возможно, также включая албанский («балканский индоевропейский»). Аналогичным образом, италийская индоевропейская подгруппа, от которой произошёл латинский язык, по-разному объединялась с кельтской и германской подгруппами, что привело к появлению традиционно популярных итало-германской и контрастной итало-кельтской гипотез. Хотя касательно греко-армянской и итало-кельтской гипотез существует относительный лингвистический консенсус, они не являются бесспорными.

Основным препятствием для междисциплинарного изучения распространения индоевропейских языков является отсутствие чёткой лингвистической модели, которая могла бы объяснить, как эти языки разделились.

В своей работе авторы изучили различные источники степного происхождения, расположенные вдоль северной границы Средиземноморья, чтобы разработать наиболее подходящую модель разделения индоевропейских языков в этом регионе.

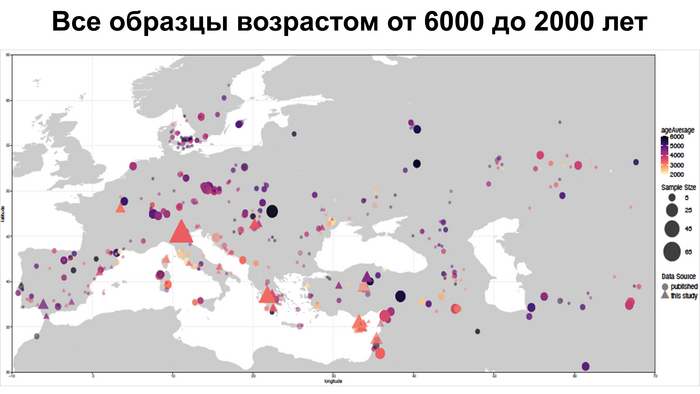

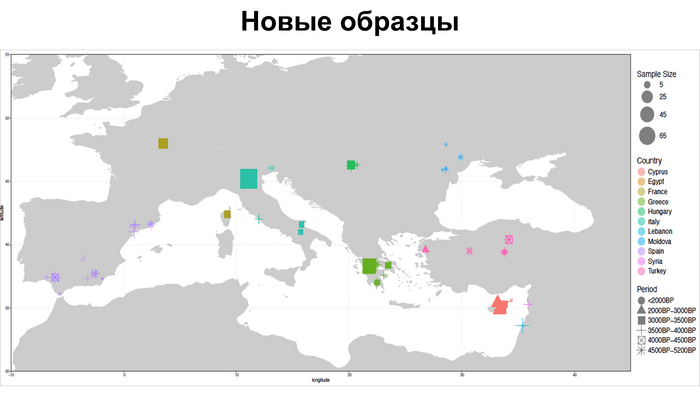

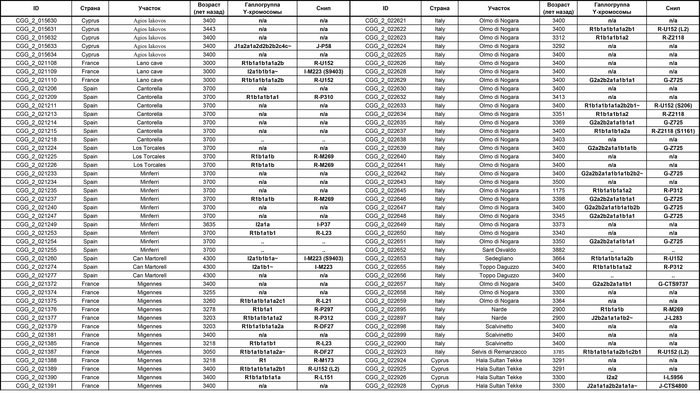

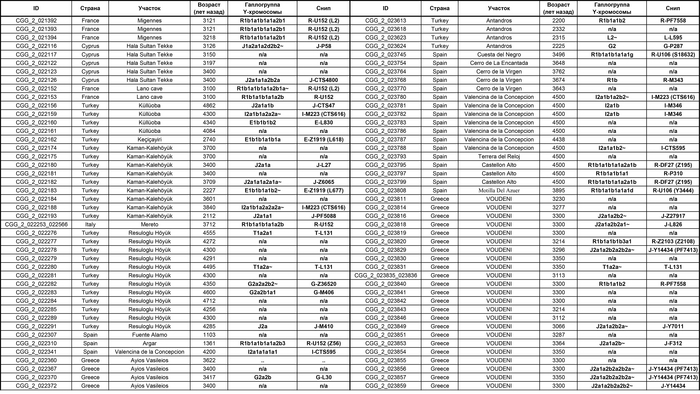

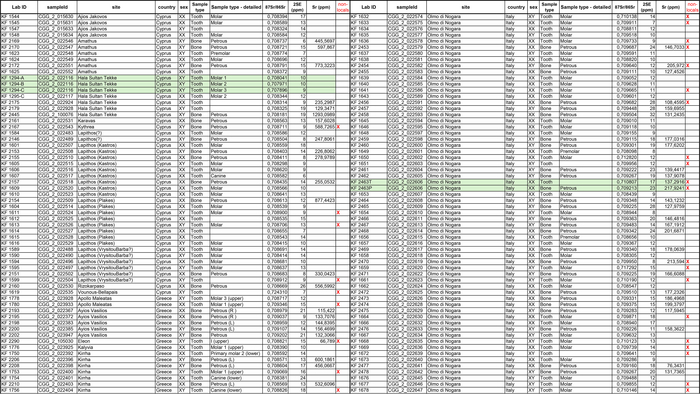

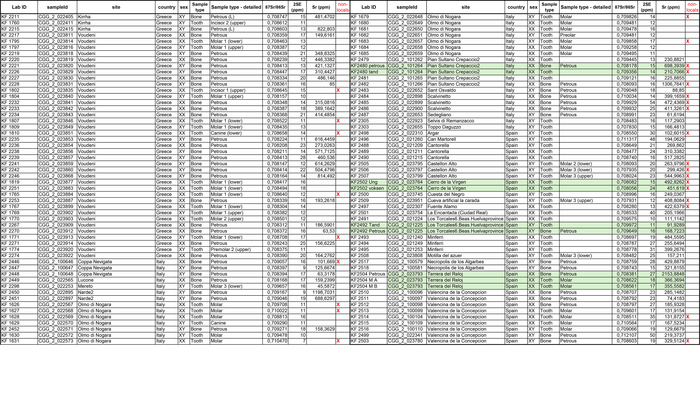

Они представили новые данные о полных геномах 314 древних людей из различных частей Европы и Восточного Средиземноморья, включая Испанию, Францию, Италию, Венгрию, Молдову, Грецию, Кипр, Турцию, Сирию и Ливан. Большинство из этих людей жили в бронзовом веке, но их возраст варьируется от 5200 до 2100 лет.

Авторы также предоставили изотопные данные для 224 человек и радиоуглеродный возраст для 144 человек. Используя сегменты ДНК, идентичные по происхождению и моделирование примесей с конкретными исходными популяциями, они получили более точное представление о генетическом происхождении этих людей. Кроме того, они объединили изотопные и генетические данные, чтобы лучше понять, как люди перемещались с течением времени.

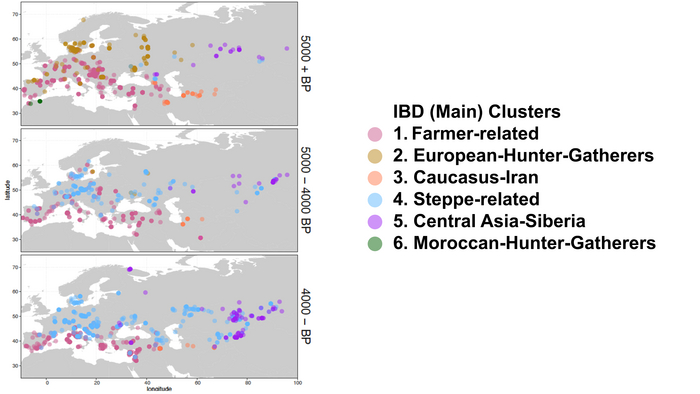

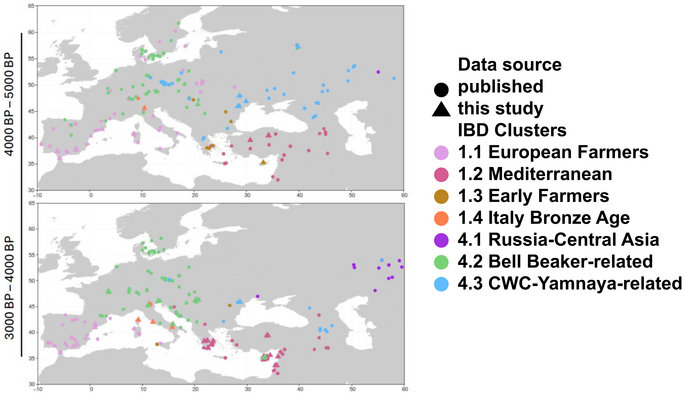

Используя кластерный анализ, учёные выделили шесть основных кластеров:

1. Кластер земледельцев. Этот кластер охватывает популяции, связанные с земледелием и включает в себя четыре субкластера.

1.1. Европейские земледельцы. Этот субкластер охватывает популяции, которые занимались земледелием на территории Европы.

1.2. Средиземноморье 3000-4000 лет назад. Этот субкластер включает в себя популяции, проживавшие в Средиземноморье в период с 3000 по 4000 лет назад.

1.3. Ранние земледельцы. Этот субкластер охватывает популяции, занимавшиеся земледелием в более ранние периоды.

1.4. Италия бронзового века. Этот субкластер включает в себя популяции, проживавшие в Италии в эпоху бронзы.

2. Европейские охотники-собиратели. В этот кластер входят популяции, проживавшие на территории Европы в эпоху охотников и собирателей.

3. Кавказ – Иран. Этот кластер объединяет популяции, проживавшие в Кавказском регионе и Иране.

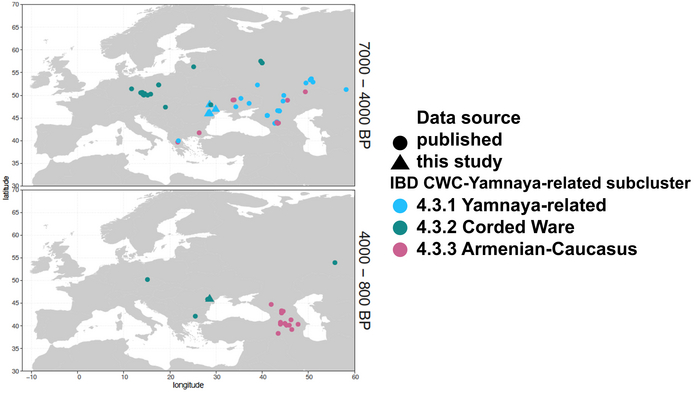

4. Степной кластер. Этот кластер включает популяции, которые были связаны со степными регионами Евразии и подразделяется на три субкластера.

4.1. Россия-Центральная Азия. Этот субкластер включает в себя популяции, расселившиеся на территории России и Центральной Азии.

4.2. Культура колоколовидных кубков. Этот субкластер охватывает популяции, связанные с культурой колоколовидных кубков.

4.3. Культуры шнуровой керамики и ямной. Этот субкластер охватывает популяции, относящиеся к культурам шнуровой керамики и ямной.

5. Центральная Азия – Сибирь. Этот кластер включает в себя популяции, обитавшие в Центральной Азии и Сибири эпохи бронзы.

6. Марокканские охотники-собиратели. Этот кластер охватывает популяции, населявшие Марокко в эпоху охотников и собирателей.

Особенно подробно исследователи изучили кластеры земледельцев и степной.

Появление этих субкластеров связано с распространением родственных ямной культуре предков как на восток, так и на запад, что привело к формированию новых генетических профилей по всей Европе и Центральной Азии.

Сосредоточившись конкретно на временных рамках этого исследования, можно наблюдать чёткую закономерность в распределении этих степных кластеров от 5 до 4 тыс. лет назад. Распространение людей из кластера, связанного с культурами шнуровой керамики и ямной, из Причерноморско-Каспийской степи, в Центральную и Восточную Европу, а также на Север Греции происходило до 4 тыс. лет назад. Этот кластер сохранялся к западу от Черного моря и в Армении после 4 тыс. лет назад, тогда как кластер связанный с культурой колоколовидных кубков стал преобладающим в Европе.

На юге Греции в этот период наблюдается смещение границы между степным и земледельческим кластерами.

Первый случай приграничных взаимодействий относится к концу второго тысячелетия до нашей эры. В Греции были обнаружены два образца бронзового века, которые относятся к кластеру, связанному с культурами шнуровой керамики и ямной. Этот кластер, в свою очередь, подразделяется на более мелкие субкластеры. Один из образцов относится к субкластеру ямной культуры, а другой — к армяно-кавказскому.

В восточной части этой пограничной зоны люди из Молдовы попадают в субкластеры, связанные со степным кластером. В то же время, все жители Восточного Средиземноморья, включая греков, входят в субкластер европейских земледельцев.

Образцы раннего бронзового века из Молдовы относятся к субкластеру, связанному с ямной культурой, а образцы среднего бронзового века — к субкластеру культуры шнуровой керамики.

Помимо этого, все жители Малой Азии, Кипра и Леванта, жившие в период между 3 и 4 тысячами лет назад, относятся к средиземноморскому кластеру этого периода, за исключением одного человека из раннего бронзового века и двух человек с Кипра, которые были отнесены к кластеру ранних земледельцев и к кластеру, связанному с культурой колоколовидных кубков.

Чтобы лучше понять, как сформировалась генетическая основа индоевропейской языковой семьи и как произошло её разделение, авторы изучили вклад наиболее вероятных предковых популяций из различных регионов Средиземноморья. В том числе из регионов, в которых исторически были распространены италийский, кельтский, греческий и армянский языки.

Согласно сегментам ДНК, идентичным по происхождению и моделированию примесей с предполагаемыми степными предковыми популяциями, подтверждаются существенные различия между восточными и западными индоевропейскими популяциями Средиземноморья. Благодаря наличию степных предковых линий, связанных как с ямной культурой у одних, так и с культурой колоколовидных кубков у других.

Что также подтверждает греко-армянскую и итало-кельтскую лингвистические гипотезы. При этом опровергая другие, альтернативные гипотезы: индо-греческую и итало-германскую. Которые предполагали тесную связь степных популяций, говоривших на германских и индоиранских языках с культурой шнуровой керамики.

Стоит отметить, что полученные результаты, согласуются и с изотопными данными, где среди 224 древних людей из Кипра, Греции, Италии и Испании было выявлено 56 человек как потенциально неместных.

А теперь более подробно…

До романизации Италия отличалась значительным языковым разнообразием, на её территории проживали представители как индоевропейских, так и неиндоевропейских языковых семей.

Италийские языки, в том числе латинский, оскский, умбрский и, возможно, венетский, имеют индоевропейское происхождение, так же, как и более отдаленные цизальпинский галльский, мессапский и греческий.

С другой стороны, этрусский и ретский языки относились к так называемой тирренской языковой семье. Из-за этого многообразия проследить распространение италийских языков, которые впоследствии стали доминирующими на Апеннинском полуострове, представляется непростой задачей.

Археологические интерпретации по-разному связывают это распространение с культурами ремеделло, ринальдоне, террамар, протовилланова и вилланова. Однако самые ранние прямые доказательства присутствия италийского были обнаружены в надписях на древнелатинском и умбрском языках, возрастом 2650 лет.

Предыдущие генетические исследования датировали появление степной родословной в Северной Италии примерно в 4000 году, а в Центральной Италии — около 3600 года. По данным из этого исследования, степная родословная появилась в Центральной Италии столетием ранее, у двух недавно обнаруженных людей из Лация (Пиан-Султано), предположительного эпицентра распространения латинского языка.

Согласно сегментам ДНК, идентичным по происхождению и моделированию примесей, степная родословная этих людей, наряду с родословной опубликованных представителей позднего бронзового века из Гротта Регина Маргерита и Топпо Дагуццо, генетически ближе к представителям культуры колоколовидных кубков, чем к ямной, подобно кельтоязычным популяциям Западной Европы.

Вышесказанное, а также широкое распространение этой родословной на протяжении бронзового и железного веков, согласуется с итало-кельтской гипотезой.

Вопрос о том, когда и как греческий язык появился в Греции, традиционно вызывает множество споров. В Греции позднего бронзового века письменность впервые появляется в виде минойского линейного письма А (около 3800-3400 лет назад) и микенского линейного письма Б (около 3350-3150 лет назад).

На Кипре около 3500–3300 лет назад появляется кипро-минойская слоговая письменность, которая представляет собой местную версию линейного письма А, и производная от нее кипрская слоговая письменность, примерно 3000–2300 лет назад.

В то время как линейное письмо А остается в значительной степени нерасшифрованным, линейное письмо Б, а также кипрская слоговая письменность, как было показано, представляют собой самые ранние письменные свидетельства греческого языка.

Ранее было установлено, что степная родословная уже была на севере Греции 4200 лет назад, указывая на связь с Причерноморско-Каспийской степью. При этом анализ показал, что эта степная родословная происходит непосредственно от популяций, связанных с ямной культурой, и отличается от популяций культуры шнуровой керамики, которые сформировались благодаря контакту ямной культуры с культурой шаровидных амфор и широко распространились по большей части Европы. Кстати, по мнению Дэвида Райха, основная часть генофонда основателей культуры шнуровой керамики была заменена благодаря женщинам ямной культуры и шаровидных амфор. Сохранив при этом гаплогруппу Y-хромосомы R1a.

Интересно, что у людей, живших примерно до 3800 года, в том числе у мужчины из Арголиды на Пелопоннесе, который жил примерно в то же время, доля предков, связанных с ямной культурой, была выше.

Это открытие является самым убедительным доказательством проникновения на Пелопоннес степных групп, которые могли быть носителями греческого языка.

Таким образом, появление степных предков в этом регионе предшествовало возникновению древнейших прямых свидетельств существования греческого языка в виде линейного письма Б, которое к тому времени уже достигло своего начального уровня развития.

В то же время дописьменные контакты с местным населением, возможно, нашли своё отражение в том, что греческий язык обогатился так называемой «догреческой» лексикой, которая свидетельствует о взаимодействии с языками, не относящимися к индоевропейской семье.

На Кипре аркадо-кипрский диалект древнегреческого языка был распространен, по крайней мере, с раннего железного века, наряду с финикийским и одним или несколькими неизвестными языками, засвидетельствованными в кипро-минойской и кипрской слоговой письменности.

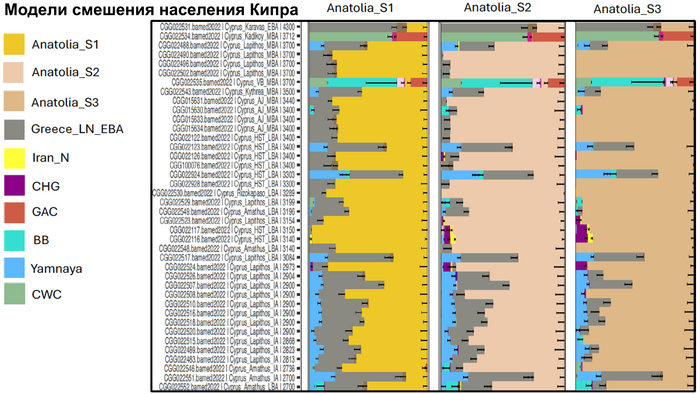

Генетические связи между населением Кипра в эпоху бронзы и раннего железного века с Левантом и Эгейским регионом также свидетельствуют о разнообразии населения.

Степное происхождение, обнаруженное у некоторых жителей Хала Султан Текке и Лапитоса на Кипре, указывает на принадлежность к позднеэлладским (то есть микенским) популяциям Пелопоннеса.

Это согласуется с появлением микенской керамики, импортируемой в позднем бронзовом веке, и с лингвистической классификацией аркадо-кипрского диалекта древнегреческого языка как потомка того же южно-греческого диалекта, что и микенский, в отличие от других греческих диалектов, таких как дорийский и ионический.

Однако еще один человек из Лапитоса, хотя и был захоронен 4100–4000 лет назад, уже группируется с популяциями Греции позднего бронзового века, что предполагает связь с популяциями Эгейского моря, подвергшимися влиянию степей ещё до возникновения микенской цивилизации.

Армянский язык, впервые засвидетельствованный около 1550 лет назад, исторически был распространен на Южном Кавказе и в восточной части Малой Азии. Ранее считалось, что он возник там примерно 3100 лет назад.

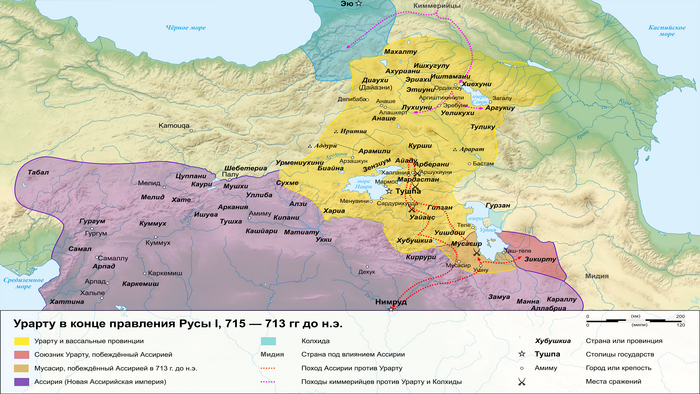

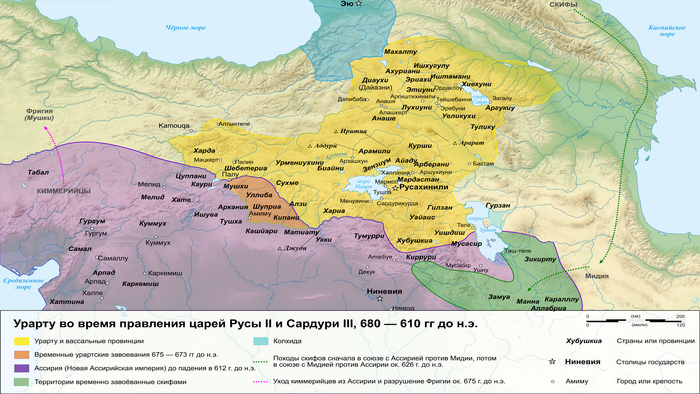

В позднем железном веке большая часть территории этого региона входила в состав древнего государства Урарту.

Это государство отличалось культурным разнообразием и, возможно, включало в себя элементы армянского языка. Об этом свидетельствует обмен лексикой между урартским и ранним армянским языками. Это предположение подтверждается наличием степной родословной у людей, захороненных в доурартских и урартских контекстах.

Ранее на Южном Кавказе была обнаружена степная родословная в эпоху средней бронзы, что совпадает с переходом от куро-араксской к триалетской культуре, который произошел в конце III тысячелетия до нашей эры.

Теперь учёные подтверждают, что эти люди, как и их предки в Урарту, имели степное происхождение от популяции западной ямной культуры, как и люди, населявшие Эгейский регион во II тысячелетии до н. э. Эти результаты подтверждают лингвистическую греко-армянскую гипотезу и позволяют предположить, что предшественник армянского языка появился на Кавказе в конце III тысячелетия до н. э.

Кроме того, важно отметить, что гипотезы Геродота о непосредственных связях армян с народами Балканского полуострова не нашли подтверждения в ходе нескольких исследований. Однако был выявлен факт смешивания с левантийско-раннеземледельческим населением, которое происходило до, во время или после окончания позднего бронзового века.

В эпоху средней бронзы возникли различные культуры, преобладал кочевой образ жизни, а также были установлены активные связи с Малой Азией и Эгейским регионом. Поздний бронзовый век, напротив, характеризовался интенсивным культурным взаимодействием с соседними народами, включая хурритов, хеттов и жителей Месопотамии.

Популяции культуры колоколовидных кубков оказали значительное влияние на генетический состав и культуру Пиренейского полуострова. Однако в Италии ситуация была более сложной.

На северо-востоке Италии группы культуры колоколовидных кубков, вероятно, были немногочисленны, но некоторые из них были захоронены в курганах, что привлекло внимание исследователей. Однако в период раннего бронзового века и на рубеже среднего бронзового века появились доказательства связи между Центральной Европой и Италией. Эти доказательства проявляются в распространении кинжалов треугольной формы, которые часто встречаются в кладах. Такие кинжалы были распространены по всей Италии, и их появление совпало с широким распространением родословной, связанной с культурой колоколовидных кубков, по всему Апеннинскому полуострову примерно 3800–3500 лет назад.

В долине реки По, в регионе Террамаре, наблюдался значительный рост населения, что свидетельствует о притоке людей из соседних регионов. Археологические находки указывают на тесные связи с Венгрией и регионами к северу от Альп, хотя эти связи стали очевидными только позже, в железном веке. Это свидетельствует о том, что Северная Италия выступала в роли культурного «плавильного котла», который впоследствии оказал влияние на другие части Италии.

После 1200 года до нашей эры археологически зафиксирован заметный отток населения, особенно из южной части региона Террамаре.

Дальше на юг вдоль побережья Адриатического моря, в центральной и южной частях итальянского побережья, три образца демонстрируют схожесть с популяциями на Балканах. Это указывает на продолжительные контакты между обеими сторонами Адриатики, которые сохранялись на протяжении III и II тысячелетий до нашей эры.

Эти связи не ограничивались только Адриатикой, а простирались до Эгейского моря, о чём свидетельствует присутствие микенской керамики и других товаров в поселениях вдоль итальянского побережья.

Генетические профили людей также указывают на небольшие миграции, возможно, с участием ремесленников и торговцев. Или же практика экзогамии могла способствовать наблюдаемой генетической изменчивости в этом регионе.

В Греции наблюдается иная картина. Около 3800 лет назад как на континенте, так и на Пелопоннесе можно было заметить следы степного культурного влияния, которое стало доминирующим в местах захоронений в последующие столетия.

Появление микенской культуры и греческого языка было интерпретировано по-разному. Предлагались различные сценарии: от постепенного мирного проникновения до более быстрого установления политического контроля. Однако новые генетические данные не опровергают ни один из сценариев.

После того как раннеэлладское общество распалось в короткий среднеэлладский период, с севера прибыли новые мигранты. Они укрепили свой политический контроль с наступлением позднеэлладского периода и формированием ранней микенской культуры около 3700 лет назад.

Этот процесс также сопровождался культурными и языковыми столкновениями между пришлым и местным населением.

Со временем первоначальный степной вклад стал менее значительным из-за смешения с местным населением, которое в основном происходило от ранних европейских земледельцев. Археологические находки указывают на тесные связи с генетическим источником, расположенным в Молдове и прилегающем Карпатском регионе. Эти связи нашли отражение в появлении степных лошадей и колесниц, а также в торговле серебром из карпатских рудников.

Таким образом, давний спор о происхождении микенской культуры может быть решен, по крайней мере частично. Генетические связи с Малой Азией и Критом сохранились, отражая культурные влияния, которые сформировали микенское общество. Более того, микенская культура демонстрирует удивительное сходство с более ранней триалетской культурой Южного Кавказа, которая, вероятно, способствовала процессам, лежащим в основе последующего этногенеза армян.

В бронзовом веке на Южном Кавказе заметно появление новой элиты в современной Грузии и Армении, регионах, богатых полезными ископаемыми. Эта элита была связана как со степными традициями погребения в курганах, так и с хеттской цивилизацией в Малой Азии.

Богатые курганные захоронения триалетской культуры демонстрируют параллели как с хеттскими городами-государствами, так и ранними микенскими шахтовыми гробницами.

Это свидетельствует о формировании новых торговых и военных связей между степными народами и ближневосточными цивилизациями, что теперь подтверждается и генетическими данными.

Генетические данные, полученные на Кипре, подчёркивают его важную роль в качестве торгового центра благодаря обилию медных рудников, существовавших с эпохи энеолита до железного века.

Более того, эти данные свидетельствуют о тесных связях острова с Западной Малой Азией и Эгейским регионом. Поздний бронзовый век стал пиком добычи меди на Кипре и торговли ею по всему Средиземноморью, способствуя процветанию культуры в этом обширном регионе. Что также отражено и в генетических данных, которые указывают на связи между Кипром и регионами Восточного и Западного Средиземноморья.

К началу II тысячелетия до нашей эры археологические свидетельства также указывают на тесные связи между унетицкой культурой и Восточным Средиземноморьем, включая Кипр. Эта связь может быть подтверждена генетическими данными, но пока она основана лишь на анализе ДНК одного человека, и её историческое значение остается неясным.

В исследовании впервые удалось последовательно объединить данные древней ДНК, изотопов стронция, лингвистики и археологии, чтобы подтвердить двойственную модель расхождения италийского, греческого и армянского языков в эпоху бронзы.

В частности, было показано, что степное происхождение населения Испании, Франции и Италии было опосредованным через популяции колоколовидных кубков в Западной Европе, что, вероятно, способствовало появлению италийских и кельтских языков. В отличие от них, армянские и греческие популяции приобрели степное происхождение непосредственно от ямной культуры Восточной Европы. Эти результаты согласуются с греко-армянской и итало-кельтской лингвистическими гипотезами, объясняющими происхождение большинства средиземноморских индоевропейских языков античности.

Однако, в отличие от этого, результаты не подтверждают конкурирующие итало-германскую и индо-греческую гипотезы, поскольку степное происхождение у населения исторически германо- и индоираноязычных областей было охарактеризовано как связанное в первую очередь с культурой шнуровой керамики. Таким образом, выводы авторов согласуются с конкретными моделями лингвистического разделения для индоевропейской языковой семьи, в то же время противореча другим. Это подчеркивает важность древней ДНК в раскрытии доисторического разнообразия человеческих популяций и языковых сообществ.

Источник:

Ancient genomics support deep divergence between Eastern and Western Mediterranean Indo-European languages. In bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2024.12.02.626332

Yediay, F. E., Kroonen, G., Sabatini, S., Frei, K. M., Frank, A. B., Pinotti, T., Wigman, A., Thorsø, R., Vimala, T., McColl, H., Moutafi, I., Altinkaya, I., Ramsøe, A., Gaunitz, C., Renaud, G., Mederos Martin, A., Demeter, F., Scorrano, G., Canci, A., … Willerslev, E. (2024).

Дополнительно:

Demographic history and genetic variation of the Armenian population

Hovhannisyan, Anahit et al. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2024.10.022

The American Journal of Human Genetics, Volume 112, Issue 1, 11 – 27

Если ютуб не работает видео из ВК:

Ашкеназские евреи, по названию Германии в средневековой раввинской литературе, представляют большинство ныне живущих евреев и появились в результате расселения средиземноморских евреев на севере Рейнской области в раннем средневековье (земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия). Между XIII и XV веками популяция ашкеназских евреев существенно расширилась как географически, сначала в Восточной Европе, а после и за её пределами, так и численно, около 10 миллионов в настоящее время.

Кстати, этот выпуск сделан при поддержке потомков семьи Каценеленбоген, жившей в XIX - начале ХХ века в местечке Любавичи, и чей дальний родственник по мужской линии упоминается в исследовании как "Эрфурт 14847".

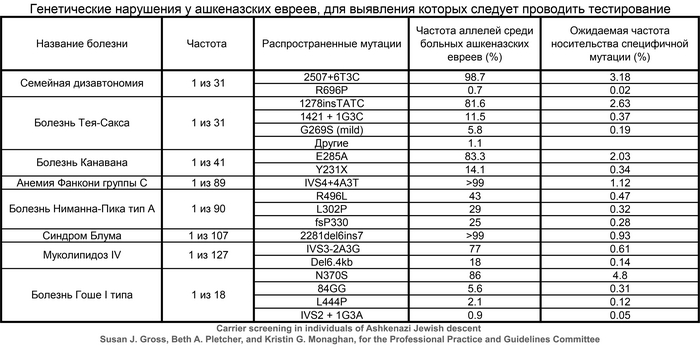

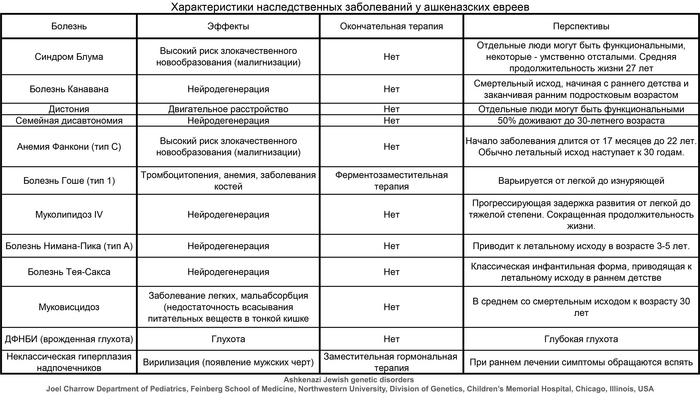

Начиная с первых дней развития генетики человека, у ашкеназских евреев были выявлены десятки патогенных вариантов в генах, связанных с аутосомно-рецессивными заболеваниями, что привело к разработке успешных программ скрининга на этапе планирования беременности. Значительная часть этих вариантов чрезвычайно редка за пределами групп ашкеназских евреев и появляется на фоне давно распространённых гаплотипов, что подразумевает, что ашкеназские евреи произошли от небольшой предковой популяции - основателей.

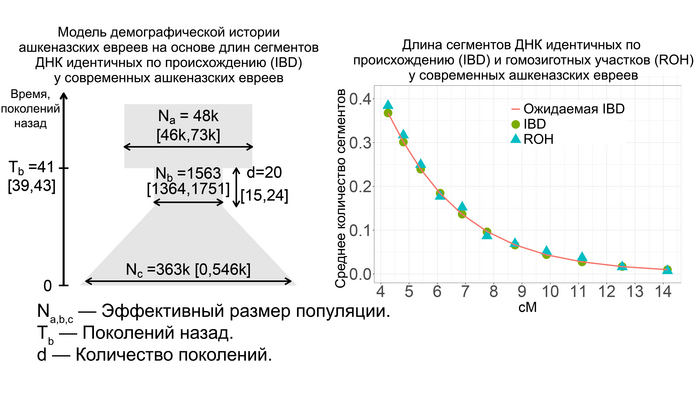

Совсем недавно исследования выявили высокий уровень родства у ашкеназских евреев на основе сегментов ДНК идентичных по происхождению (IBD), присутствующих у не связанных близким родством людей, что является признаком происхождения от довольно небольшой группы. О чём также свидетельствует наличие 4 митохондриальных линий у 40% ашкеназских евреев, которые происходят из доисторической Европы, как и большая часть менее распространённых линий.

Таким образом, подавляющее большинство ашкеназских предков-основателей по материнской линии были не из Леванта или Кавказа, а из Европы.

Помимо этого, количественное моделирование показало, что ашкеназские евреи пережили резкое сокращение численности (эффект «бутылочного горлышка»), уже после формирования популяции, в позднем средневековье и что эффективный размер их популяции после этого исчислялся сотнями. Здесь стоит учитывать и эффекты основателя, и эффект бутылочного горлышка, которые произошли последовательно.

Происхождение ранних ашкеназских евреев, а также история событий смешения, которые сформировали их генофонд, являются предметом споров.

Генетические данные подтверждают смешанное ближневосточное и европейское происхождение ашкеназских евреев, указывая на то, что они имеют промежуточную родословную, между населением Ближнего востока и Европы, около 40% ближневосточной и 60% европейской.

Это основано на однородительских маркерах в виде гаплогрупп из обоих регионов, а также на аутосомных данных.

Эти и другие аутосомные исследования также показали, что ашкеназские евреи генетически отличаются от других. Недавнее моделирование показало, что ≈60–80%, т.е. большая часть, из 50-70% европейской родословной у ашкеназских евреев согласуется с южноевропейскими источниками.

Популяция ашкеназских евреев в целом генетически довольно однородна, с небольшими различиями в зависимости от современной страны проживания, что условно разделяет их на восточноевропейских и западноевропейских.

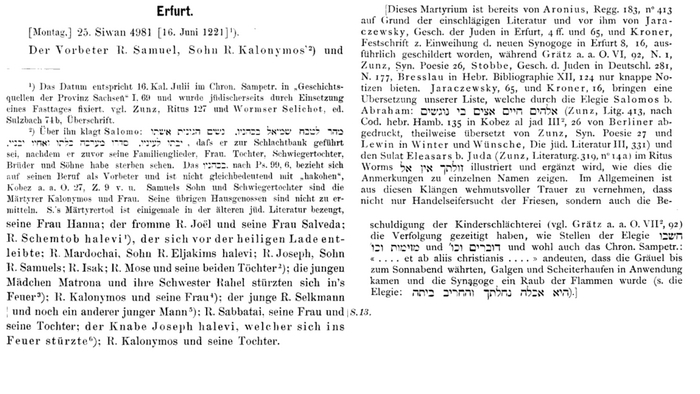

При этом, несмотря на недавний прогресс в изучении генофонда ашкеназских евреев, некоторые демографические вопросы всё же остаются открытыми, в том числе о времени, месте основания популяции и маршрутах распространения после сокращения численности, а также о времени, месте и источниках примеси. Изучение геномов ашкеназских евреев, живших ближе ко времени образования их популяции, может пролить свет на эти вопросы. В своей работе авторы исследовали ДНК средневековых ашкеназских евреев XIV века из Эрфурта в Германии, где они проживали с конца XI века по 1454 год, с небольшим перерывом после, мягко говоря, печальных событий в Страсбурге 1349 года и последующих погромов до 1351 года в странах Средневековой Европы во время чумы.

Первая еврейская община Эрфурта, существовавшая до 1349 года, была старейшей в Тюрингии, а её кладбище также использовалось жителями соседних городов. Во время погрома 1349 года большинство евреев Эрфурта и близлежащих общин были убиты или изгнаны. Евреи вернулись в Эрфурт в 1354 году, чтобы основать вторую общину, которая была одной из крупнейших в Германии. После очередного изгнания евреев в 1454 году, на еврейском кладбище было построено зернохранилище (в 1465-1467 годах). В 2013 году зернохранилище пустовало, и город разрешил переоборудовать его в парковку. Это потребовало дополнительного строительства и проведения археологических спасательных раскопок. Люди, которых исследовали в данной работе, были похоронены в юго-западной части средневекового еврейского кладбища. Археологические находки позволяют предположить, что это место использовалось второй общиной.

Радиоуглеродный анализ десяти человек показал, что все они жили примерно между 1270 и 1400 годами, но данные не были информативными относительно того, использовалось ли это место первой или второй общиной. Предполагаемый возраст умерших варьировался от 5 до 60 лет, при этом 14 из 33 (42%) были моложе 20 лет. Причину смерти точно удалось установить только для одного человека (I14904), который был убит несколькими ударами по голове острым предметом.

Исследование предков представителей современных религиозных групп предполагает определённые трудности. Еврейские законы, которым следовали ашкеназские евреи Эрфурта, запрещают беспокоить умерших, включая эксгумацию для большинства целей. Но исследователям удалось найти компромисс с раввинами при условии, что будут использованы только отдельные зубы, взятые из уже извлечённых на тот момент 38 останков. Однако данные по всему геному, прошедшие контроль качества, были получены для 33 человек: 19 женщин и 14 мужчин, со средним количеством однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) в 383 тыс., охваченных, по крайней мере, одной последовательностью. Обратите внимание, что это значительно больше, чем по половым хромосомам.

При этом следов бактерий чумной палочки (Yersinia pestis) в последовательностях ДНК не было обнаружено.

Помимо этого, в исследовании также были выявлены патогенные варианты генов.

Среди изученных людей было выявлено две группы близких родственников, одна включала мать с сыном и дочерью, где дети были похоронены в трёх рядах от матери, ориентация могилы которой была противоположной всем остальным захоронениям. А вторая группа родственников состояла из похороненных рядом, упомянутого ранее мужчины, убитого ударом по голове, и его дочери.

Также было выявлено три похороненных рядом человека, степень родства которых точно установить не удалось из-за низкого количества полученных ДНК-маркеров. Однако у двоих из них была определена линия мтДНК U5a1a2a, не встречавшаяся у других людей из выборки.

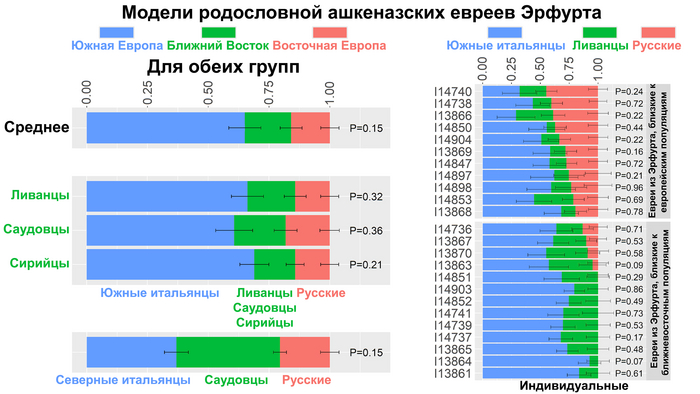

На графике анализа главных компонент ашкеназские евреи из Эрфурта пересеклись с современными ашкеназскими евреями, а также с другими европейскими средиземноморскими народами.

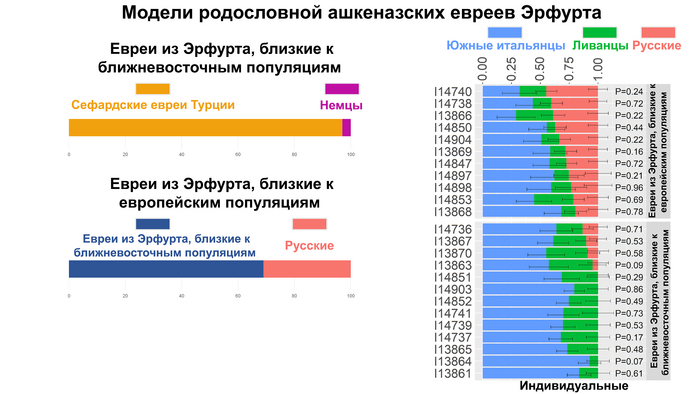

Интересно, что средневековые ашкеназские евреи из Эрфурта отличались от современных ашкеназских евреев большим разбросом по линии Европа – Ближний Восток. Авторы разделили ашкеназских евреев Эрфурта на две группы в зависимости от близости к европейским и ближневосточным популяциям. Дополнительные анализы, методика которых описана в оригинале работы, подтвердили обоснованность такого разделения на 2 отличающиеся группы в отличие от непрерывного градиента изменчивости. Поочерёдное сравнение двух групп ашкеназских евреев из Эрфурта с современными ашкеназскими евреями восточноевропейского или западноевропейского происхождения показало, что современные западноевропейские их популяции почти полностью пересекались со средневековыми популяциями Эрфурта из группы, приближённой к ближневосточным популяциям, которые также пересекались и сефардскими евреями Турции.

А современные ашкеназские евреи восточноевропейского происхождения занимали промежуточное положение между двумя группами средневековых евреев Эрфурта, но ближе к группе, приближённой к ближневосточным популяциям.

Дальнейшие тесты, включая f4 статистику, показали, что ашкеназские евреи из Эрфурта, близкие к европейским популяциям, имеют больше европейской родословной, особенно восточноевропейской, чем средневековые ашкеназские евреи из Эрфурта, близкие к ближневосточным популяциям и современные ашкеназские евреи. Изотопный анализ эмали зубов подтвердил различия между двумя группами. Они были значительными для соотношения стабильных изотопов кислорода-18, что свидетельствует о различиях в источниках воды у представителей этих двух групп Эрфурта в детстве.

Тем не менее, несмотря на различия не наблюдается признаков культурного или временного разделения на свой — чужой.

При этом обе группы из Эрфурта ближе к современным ашкеназским евреям, чем к какой-либо другой еврейской группе.

Это генетическое сходство несмотря на то, что они жили с разницей в 600–700 лет, предполагает высокую степень эндогамии в течение этого периода. То есть браки они заключали преимущественно в рамках своей субэтнической группы. А близость к популяциям Восточной Европы средневековых евреев Эрфурта из группы близкой к европейцам, может быть связана с исторически зафиксированной миграцией семей из Богемии, Моравии и Силезии во вторую общину Эрфурта после 1354 года.

Примечательно, что согласно данным анализа ДНК шести человек, найденных на дне средневекового колодца в британском Норвиче, которые были одними из жертв эпизода антисемитского насилия 6 февраля 1190 года, они генетически были сильно близки к современным ашкеназским евреям, а их родословная моделировалась как смесь ∼33% сефардских евреев и ∼67% сицилийцев, без восточноевропейской примеси, что также предполагает её появление у ашкеназских евреев не ранее 13 века.

А любое гипотетическое событие смешения между ашкеназскими евреями и жителями Восточной Европы за последние ≈20 поколений должно было быть ограничено заменой не более 2%–4% от их общего генофонда, т.е. не более 0,2% на поколение.

Помимо этого, тестовые сравнения популяций ашкеназских евреев как средневековых, так и современных с популяциями Ближнего Востока, включающих и турецких евреев, позволяют предположить, что эти группы имеют схожие источники ближневосточного происхождения.

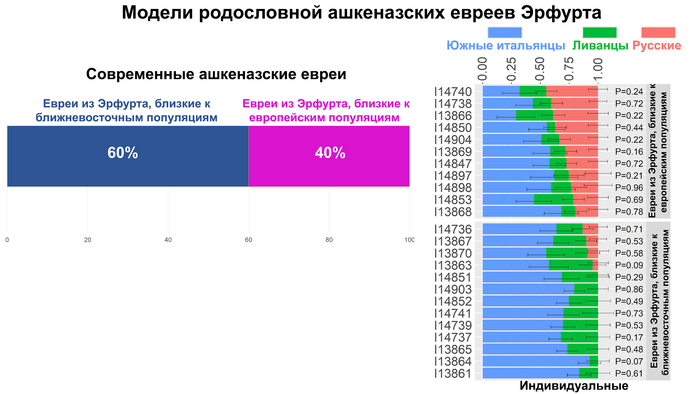

В работе авторы рассмотрели модель, в которой средневековые ашкеназские евреи из Эрфурта представляют собой смесь следующих источников: южноевропейского (включающего южных или северных итальянцев), ближневосточного (включающего друзов, египтян, бедуинов, палестинцев, ливанцев, иорданцев, сирийцев, или саудовцев) и восточноевропейского (представленного русскими).

В качестве источников авторы использовали современное население, поскольку моделирование с использованием древних источников было неудачным. Поэтому эти модели надо адекватно воспринимать, они отражают генетические связи между предковыми источниками ашкеназских евреев и современных популяций.

Многочисленные модели с участием южных итальянцев оказались правдоподобными, что согласуется с историческими данными, указывающими на Итальянский полуостров как на источник популяций ашкеназских евреев.

Средние пропорции примесей у обеих групп представителей средневековья по всем вероятным моделям, составили 65% вклада популяций Южной Италии, 19% Ближнего Востока и 16% Восточной Европы.

А по отдельности, ашкеназских евреев Эрфурта, близких к популяциям Ближнего Востока, можно смоделировать как смесь 97% сефардских евреев из Турции и 3% немцев, а представителей группы средневековых евреев близкой к европейским популяциям, можно смоделировать как смесь 69% эрфуртских ашкеназских евреев, близких к популяциям Ближнего Востока и 31% русских. При этом в индивидуальных моделях величина восточноевропейского вклада была сильно изменчива у ашкеназских евреев Эрфурта. В группе близкой к популяциям Европы он в среднем составлял 33%, но не был обнаружен у 9 из 13 средневековых евреев из группы, близкой к ближневосточным популяциям.

В свою очередь, современных ашкеназских евреев можно было смоделировать как смесь 60% средневековых ашкеназских евреев Эрфурта, близких к популяциям Ближнего Востока, и 40% представителей другой группы, близкой к европейским популяциям.

В совокупности результаты показывают, что группа Эрфурта, близкая к популяциям Ближнего Востока, генетически близка и к сефардским евреям, а группа, близкая к Европейским популяциям, получила дополнительную восточноевропейскую примесь. А современные ашкеназские евреи сформировались в результате почти равномерной смеси этих двух групп.

Лингвистические, культурные и ономастические, т.е. изучающие любые собственные имена, исследования выявили различия между ашкеназскими евреями из Западной Европы, представляющими ранние общины Рейнланда, и ашкеназскими евреями из Центральной и Восточной Европы. Эти группы называли по их способу произношения восьмой буквы еврейского алфавита «Хет».

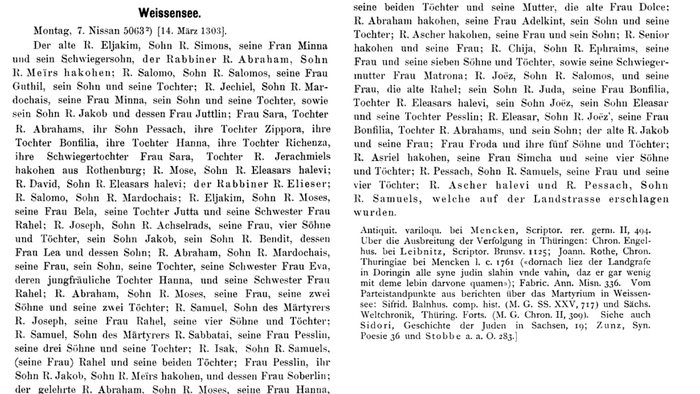

Западные группы, вероятно, произошли в основном от евреев, населявших Северную Францию и Италию непосредственно за столетия до этого. Они придерживались уникального религиозного обряда и носили имена, отличные от имён евреев, живших на Востоке, и в течение первых столетий второго тысячелетия говорили на немецких диалектах, структурно схожих с диалектами христианского большинства. В исследовании представителями западной общины, возможно, были эрфуртские евреи с большим ближневосточным происхождением и современные евреи западноевропейского происхождения. А восточные евреи населяли юго-восточную Германию, Австрию, Богемию, Моравию и Силезию, а первыми крупными поселениями были Регенсбург, Прага, Магдебург и Галле. В первые века второго тысячелетия к большей части этой территории применялся древнееврейский географический термин "Кнаан", а старочешский был основным языком, на котором говорили местные евреи, кроме самой западной части района, охватывающего Регенсбург, Австрия, и западные общины Восточной Германии, где Евреи говорили на немецких диалектах. Если эта группа представлена эрфуртскими евреями с большим европейским происхождением, то они ранее смешивались с местным нееврейским населением. Эрфурт при этом, возможно, находился на границе между двумя общинами ашкеназских евреев. Исследования имён, диалектов и религиозных обрядов современных ашкеназских евреев позволяют предположить, что западная и восточная общины в итоге объединились и сформировали единую ашкеназскую культуру, определяемую единым религиозным обрядом и языком идиш. Доступные списки еврейских мучеников из Эрфурта (1221 год) и соседнего Вайсензея (1303 год) показывают наличие имён, типичных для западных ашкеназских евреев.

Эти евреи или их предки мигрировали в Тюрингию из Рейнской области. Тем не менее, в источниках из Эрфурта второй половины XIV века многочисленные славянские имена указывают на присутствие там восточных ашкеназских евреев. Эти соображения могут объяснить, почему выборка только из одного участка кладбища в Эрфурте позволила выявить структуру средневековых ашкеназских евреев.

При этом негенетические различия почти исчезли к XVI веку, что согласуется и с отсутствием генетических различий у современных ашкеназских евреев.

Однако, рассматривая модели родословной, стоит учитывать, что по составу современные и древние популяции отличались и пропорции примесей не следует считать точными. Модели с южноитальянским происхождением имеют правдоподобную историческую основу. Однако эти модели предполагают, что только около 20% предков ашкеназских евреев из Эрфурта имеют ближневосточные корни, меньше, чем предыдущие оценки. Это также может быть истолковано как подразумевающее, что современные ашкеназские евреи получили лишь малую часть своей родословной от древних иудеев. И если это так, то большинство ашкеназских евреев обязаны своим происхождением новообращённым европейцам. Хотя это одно из возможных объяснений, потому как сами современные итальянцы имели гораздо более высокую долю ближневосточной примеси, по крайней мере, со времён Римской империи в Европе, и это особенно характерно для современной Южной Италии.

Таким образом, альтернативное объяснение этим наблюдениям состоит в том, что истинная доля ближневосточной родословной у ашкеназских евреев выше, чем в модели, около 30-50%, а фактический вклад итальянцев не так велик, как предполагает этот анализ. Согласно обширному набору изученных моделей, ближневосточное происхождение эрфуртских ашкеназских евреев оценивается в диапазоне от 19% до 43%, а европейско-средиземноморское — в диапазоне от 37% до 65%.

В частности, уровни ближневосточного происхождения в Италии исторически были различными, а популяции Ближнего Востока также были изменчивы за последние два тысячелетия, особенно в плане африканской примеси. В противоположном сценарии ашкеназские евреи могут вообще не иметь предков из древнего Леванта. Это могло бы иметь место, если бы не итальянское население (с большей примесью от популяций Леванта, чем у современных южноитальянцев) было источником левантийских предков, наблюдаемых у ашкеназских евреев. Авторы считают, что все возможные сценарии вероятны.

Таким образом, результаты из исследования следует интерпретировать только как предположение о том, что предки ашкеназских евреев имеют связи с населением, проживающим сегодня в Средиземноморской Европе и на Ближнем Востоке.

Хорошее соответствие моделей (qpAdm) родословной ашкеназских евреев из Эрфурта, в которых её источником была Италия, особенно Южная, обеспечивает некоторую поддержку теории происхождения там их предков. Южная Италия - одно из немногих мест в Европе, где есть свидетельства еврейской демографической и культурной преемственности от позднеримского периода до раннего Средневековья и далее. В течение этого времени еврейские общины Южной Италии находились в непосредственном контакте с еврейскими общинами Палестины в византийский и раннеисламский периоды, от которых они получали литургические традиции и распространяли по Европе. А позже они появились в сборнике молитв ашкеназских евреев. Также поддерживались связи с еврейскими общинами в других частях Восточного Средиземноморья в связи с тем, что Южная Италия в конце XI века была частью Византии.

Все имеющиеся на сегодняшний день свидетельства указывают на то, что в римский период и в раннем Средневековье евреи были тесно интегрированы в сообщества Южной Италии с историческими свидетельствами того, что в Южной Италии существовал, по крайней мере, некоторый обмен генами между евреями и неевреями, поскольку в позднеримский и раннесредневековый период имперские и церковные власти пытались предотвратить практику смешанных браков между евреями и христианами, а также предотвратить обращения неевреев в иудаизм. Когда со временем авторитетные евреи с развитыми связями из Южной Италии начали переезжать на север, к ним присоединились другие евреи из Центральной и Северной Италии. Например, известно, что еврейская семья Калонимус с Итальянского полуострова оказала большое влияние на жизнь ашкеназских евреев в Майнце и Шпейере X века. Это было многослойное миграционное наследие, которое может быть отражено в генетической родословной, связанной с Южной Европой, которую можно наблюдать в моделях генофонда эрфуртских евреев. Тем не менее, греки также могут подойти для модели, основанной на средиземноморско-европейском происхождении. В эпоху эллинизма, начиная с IV века до н. э., евреи двинулись на север, в Малую Азию и Грецию, включая такие острова, как Де́лос, который в то время был крупным торговым центром. Хотя поначалу отношения между евреями и греками были напряжёнными, в римский период они активно взаимодействовали. Существует множество археологических и письменных свидетельств существования активных еврейских общин как в Греции, так и на западном побережье Малой Азии в городах, которые возникли как греческие колонии. Позже, начиная с периода ранней Римской империи, еврейские общины существовали на юге Италии и на Сицилии, особенно в Та́ранто (Апулия) и Сиракузах (Сицилия).

А данные о том, что около 15% предков ашкеназских евреев имеют восточноевропейское происхождение, согласуется с результатами предыдущего исследования. Однако эти популяции могли происходить из обширных регионов Центральной или Восточной Европы, особенно учитывая зарегистрированную миграцию в Эрфурт из Богемии, Моравии и Силезии.

Генетические данные свидетельствуют о высокой степени эндогамии среди ашкеназских евреев на протяжении последних 700 лет. Исторические свидетельства указывают на то, что практика смешанных браков между евреями и христианами не одобрялась средневековыми еврейскими и христианскими властями. Генетические данные также свидетельствуют, что на практике в еврейскую общину с этого периода поступало очень мало генов извне. Это говорит о том, что большая часть генофонда, связанного с Восточной Европой, возникла ещё до XIV века.

Предыдущие анализы сегментов ДНК, идентичных по происхождению, и патогенные варианты предположили, что средневековые ашкеназские евреи пережили снижение численности популяции, так называемый «эффект бутылочного горлышка». Однако детали этого события ещё не полностью выяснены. Сравнение линий мтДНК K1a1b1a, одной из четырёх наиболее распространённых линий у ашкеназских евреев, которая почти отсутствует у людей нееврейского происхождения, но была определена у 11 неродственных средневековых жителей Эрфурта, показало, что время до самого последнего общего предка составляет около 1500 лет назад, но с большими диапазонами. Причём эта линия преобладала у ашкеназских евреев Эрфурта с большим ближневосточным происхождением, что согласуется с более высокой её частотой у ашкеназских евреев западноевропейского происхождения.

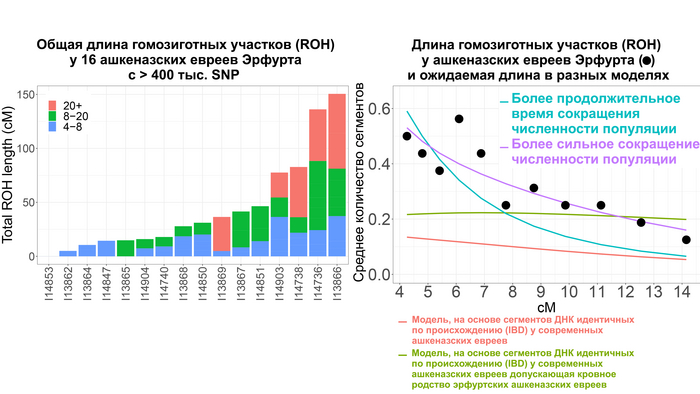

В целом, результаты анализа мтДНК свидетельствуют о том, что средневековые и современные евреи испытали общее событие сокращения численности популяции. Это также подтверждает анализ участков гомозиготности (ROH) и наличие аллелей-основателей у ашкеназских евреев.

Однако с определением деталей и времени сокращения численности популяции оказалось не всё так просто. Моделирование предполагает, что сокращение численности популяции произошло около 1000 лет назад, в момент формирования ранних сообществ ашкеназских евреев. То есть его можно соотнести с эффектом основателя. Однако фактическое количество участков гомозиготности (ROH) у средневековых евреев из Эрфурта превышало ожидаемые в такой простой модели.

Поэтому, учитывая, что евреи Эрфурта представляют собой только один средневековый участок, авторы допустили существование ещё одной популяции ашкеназских евреев, численность которой в момент сокращения как предковой для Эрфурта популяции, так и самой эрфуртской популяции с IX по XV вв. существенно не менялась, но сократилась в конце этого процесса при слиянии с другой группой ашкеназских евреев.

Обе группы впоследствии внесли почти равный вклад в формирование генофонда современных ашкеназских евреев. Такая модель хорошо соответствует как современным, так и древним данным.

При этом разделение между этими популяциями совпадает с началом сокращения численности предковой популяции для евреев из Эрфурта 40-45 поколений назад, или приблизительно 1000-1200 лет назад. Этот период начался задолго до того, как в конце 11-го века преследования евреев в Рейнской области стали массовыми. Сокращение численности предковой популяции на ранних этапах формирования общины ашкеназских евреев могло отражать исторические свидетельства того, что первоначальные поселенцы состояли всего из нескольких десятков семей, которые не всегда были желанными гостями и не имели преимуществ полностью развитой еврейской общины. То есть это событие можно связать с эффектом основателя. Однако увеличение численности ашкеназских евреев в моделях произошло 20-25 поколений назад или примерно 500-700 лет назад. Это подтверждает исторические данные о постепенном демографическом росте еврейской общины на землях Германии. Этот рост трудно поддаётся количественной оценке, но, особенно начиная с 1300-х годов, он, по-видимому, был значительным, учитывая быстрое увеличение числа городов, в которых проживали еврейские общины. А продолжительность времени, за которое сокращалась численность популяции около 20 поколений или 500 лет, соответствует и эффекту основателя, и эффекту бутылочного горлышка, и, возможно, повторному эффекту основателя после смешения с другой популяцией с общим первоначальным эффектом основателя.

В геномах ашкеназских евреев Эрфурта было обнаружено 11 патогенных вариантов с высокой степенью достоверности и 5 с низкой. Все варианты с высокой степенью достоверности присутствовали у восьми человек из Эрфурта. Шесть из обнаруженных вариантов были ранее датированы с использованием современных геномных данных, при этом их предполагаемое время происхождения соответствует присутствию их уже в 14-м веке. Большинство этих вариантов находятся в генах, включённых в панели скрининга на этапе планирования беременности в наши дни.

Помимо этого, авторы оценили варианты, связанные с выбранными немедицинскими или полигенными фенотипами. Варианты, связанные с восприимчивостью лактозы во взрослом возрасте, пигментацией глаз, волос и (предположительно) риска чумы имели схожую частоту у средневековых и современных ашкеназских евреев. Интересно, что по сравнению с европейцами аллель восприимчивости лактозы во взрослом возрасте был менее распространён у ашкеназских евреев, 10% у современных и 11,7% у средневековых, против 60% у европейцев.

Но это различие может отражать градиент в Европе, где его частота составляет 69,8% у северо-западных европейцев и только 33,0% у южноевропейцев.