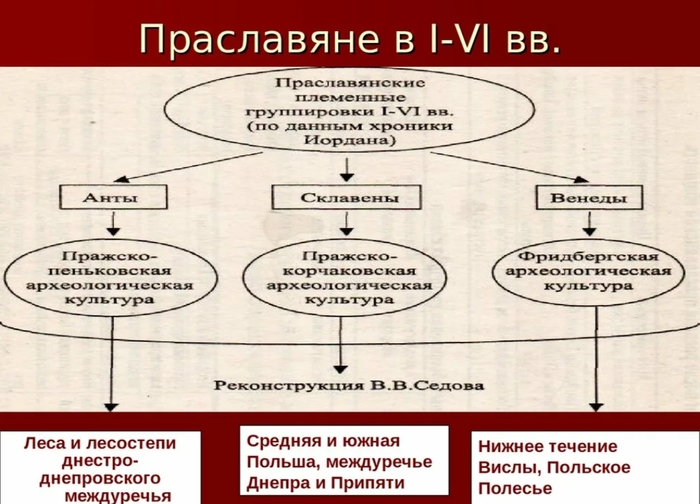

Археологические исследования праславянских племён представляют собой уникальную возможность заглянуть в далёкое прошлое славян, живших задолго до появления письменных источников. Об этом упоминается в ряде научных статей – Козак Д.Н. «Археологические аспекты проблемы происхождения славян», Обломский А.М. «Проблемы формирования славянской общности в свете новых археологических открытий», Фёдоров - Давыдов Г.А. «Восточные славяне 6-13 век».

Этот цикл статей посвящен материальной культуре и быту древних предков славян, обитавших на территории Восточной Европы тысячи лет назад. Основываясь на новейших научных открытиях и материалах раскопок, мы постараемся воссоздать картину жизни праславянского общества, выявить ключевые аспекты его хозяйственной деятельности, социальной организации.

Взглянем на ситуацию пристальнее. История праславян бронзового века теоретически не сильно отличается от истории ранних славянских племён.

Рассмотрим следующие аспекты. Археологи обнаружили многочисленные артефакты, относящиеся к эпохе бронзы, такие как керамика, оружие, украшения и инструменты. Эти находки свидетельствуют о схожести культур, традиций и образа жизни между праславянами и их предками. Многие учёные занимались вопросами прародины славян и её культурной преемственностью. Один из них А.М. Обломский – российский археолог, специализирующийся на вопросах формирования славянской культуры, неоднократно подчёркивал наличие элементов родства между праславянами и славянами. В своей работе « Проблемы формирования славянской общности в свете новых археологических открытий» он пишет: «Предки славян появились в бассейне р. Днепр, а первые славяне появились в 5 веке нашей эры. В конце 5 века славяне неожиданно уходят с реки Дон, её низовьев и ближайших притоков и появляются на реке Воронеж. Попытка организации общества и освоения территории очень похожая с её первыми предками: возникает крупный центр ремесла и торговли. Пока не понятно, на кого он работал, но прослеживается отчётливая связь с Причерноморьем, а также славянским населением Днепровского Левобережья.»

То есть, что мы видим? Уже на стадии раннеславянских (с общепринятой точки зрения) племён, славяне создавали крупные торговые и ремесленные центры, которые, несомненно требовали и соответствующего уровня культурного развития и соответствующей общественной организации. Вывод который можно сделать – позади у них уже несколько столетий культурно- хозяйственного развития. Значит мы имеем все основания предположить более древнюю историю и самих славян.

Исходя из данной работы, утверждения и находки археолога подтверждают схожесть культур, традиций и образа жизни между праславянами и ранними славянами. Характерная орнаментация керамических изделий, формы жилищ и погребальные обычаи указывают на преемственность культурных элементов.

Кстати это утверждал и М.В. Ломоносов. Он был последователем «сарматской теории» происхождения славян. Ломоносов использовал сведения Синопсиса и писал о родстве русских со скифами и сарматами. Он также выводил древнейших славян («венедов») из Трои. Скифы, так же как и славяне хоронили своих сородичей в курганах. К примеру, были схожие архитектурные сооружения - землянки, капища языческих богов - культовые столбы, священные рощи – лесные участки, считавшиеся священными и охраняемыми каменные жертвенники, а также оружие и орудия труда – каменные топоры, железные мечи, ножи, наконечники стрел. У славянских женщин и скифских были схожие украшения, обувь, пояса, головные уборы. У мужчин – длинные штаны , распространённые как у кочевников, так и у славян. По мнению ученых, этот элемент свидетельствует о влиянии степных соседей на одежду оседлых землевладельцев.

Но давайте подумаем! Неужели предки славян ходили без штанов в своём, не самом теплом, климате? Вряд ли. С одинаковым основанием мы можем предположить, что это они дали предкам скифов представление о штанах. Ну заодно и о строительстве жилищ, землянок, капищ и тд. То есть вопрос о том, кто у кого и что позаимствовал остаётся открытым.

Славянская керамика X и XI веков весьма интересна. Как правило, это хорошо обожженная посуда такая же как и у предков славян, сделанная на кругу в форме горшков (иные формы, например форма кувшина с суженным горлом, встречаются редко) без ручек, с отогнутым венчиком, под которым наносился характерный орнамент в виде ряда повторяющихся горизонтальных прямых или волнистых полос или ряда врезанных косых линий, точек и кружков.

Кстати по сходству. Не только со скифами были сходства, но и с викингами. Те активно контактировали со славянскими культурами, и это было одной из причин формирования уникальной по разнообразию европейской цивилизации. Естественным будет предположить контакты и праславян с предками германских племён, тем более, что это изначально предполагается логикой развития ИЕ языков.

Мифологические представления также демонстрируют значительное сходство , включая культ предков, почитание природы и веру в сверхъестественное.

Антропологические данные позволяют сделать выводы о физической антропологии населения эпохи бронзы и раннего железного века. Исследования показывают относительную однородность физического типа среди различных групп населения Восточной Европы и свидетельствуют о генетической близости праславян со славянами.

По генетике сообщает Игорь Крикуненко «Вариация митохондриальной ДНК восточных ставов» 2007г., :

«Последние достижения в области популяционной генетики показали близость славянских народов друг другу, а также наличие связей с другими европейскими этническими группами. Например, исследования митохондриальной ДНК выявили значительные общие черты у восточных славян, балтов и финно-угров.

Преемственность мифологии.

В своём труде «Поэтические воззрения славян на природу» А.Н. Афанасьев систематизирует славянскую мифологию. В изображении ученого мифология возникает удивительно естественно и органично, как бы сама собой. Она чужда всего иррационального, сверхчувственного и сближается с народной мудростью. Внимание древнего человека сначала привлекали главным образом небесные явления, такие как восход солнца или гроза; только впоследствии мифы об этих явлениях были приурочены к событиям и существам, имеющим земную локализацию, однако именно небесные явления и составляют главное содержание мифов.

Теперь давайте предположим, а не свидетельствует ли подобная простота и «отсутствие изысков» в мифологии славян о её древнем происхождении? Ведь обычно предполагается как раз наоборот. Примитивизм, почему то считается свидетельством молодости народа. Что отчасти верно, но не всегда.

Исследование славянских языков показывает наличие общих корней и сходства в лексике, грамматике и фонетике. Это подтверждает гипотезу о единстве происхождения праславянской культуры. В тоже время есть и отличия между славянами, показывающие на разные пути развития после выделения из праславянской общности, и это нельзя забывать.

Прародителем всех современных славянских языков на данный момент, считается протославянский язык, выделившийся из индоевропейской семьи около 4-5 веков н.э. (но сейчас этот рубеж активно оспаривается). Впоследствии праславянский распался на три ветви: восточную, западную и южную. Восточная – русский, украинский и белорусские языки. Западная – польский, чешский и другие языки, которые возникли на землях, прилегающих к Центральной Европе. Южная – представлена болгарским, сербохорватским и словенским языками. Они сложились на Балканах и испытали влияние греческого , турецкого и латинского языков. Таким образом, особенностью славянских языков является сохранение ряда черт индоевропейского праязыка. Это опять таки заставляет многих предполагать гораздо более раннее возникновение славянских языков. В течение длительного времени славянские языки испытывали процессы заимствования и взаимодействия друг с другом. В древности слова были более многозначны и метафоричны, чем сейчас. Когда эта метафоричность забывалась, рождался миф; как правило, в его основе лежит описание природных явлений, только вместо, скажем, “зимы” миф говорит о “смерти солнца”. Затем действие мифа переносится с небес на землю: рождается эпос. Так, Афанасьев считал, что былина об Илье Муромце и Соловье-разбойнике восходит к древнему описанию грозы. Илья сидит сиднем, пока не напьётся живой воды, – это значит: зимой гроз не бывает, пока не растает снег. Илья некогда был богом грома, а Соловей – олицетворением дождевой тучи. Стрелы Ильи – это молнии, золотая казна Соловья-разбойника – закрытые тучей светила… Следы древних мифологических представлений праславян и славян, Афанасьев отыскивал и в сказках, и в языке, и в мелочах народного быта.

Письменные источники о славянах.

Историки часто ссылаются на античные источники, такие как Геродот и Тацит, которые описывают различные племена, жившие на территории современной Восточной Европы. Хотя эти описания не являются прямыми свидетельствами о праславянах, они помогают реконструировать общую картину культурного развития региона. Публий Корнелий Тацит в сочинении «О происхождении и местоположении германцев» (98 г. н. э.) упоминает венедов. Возможно праславянские племена, проживавшие в районе реки Вислы между Карпатами и Балтийским морем. Тацит затрудняется сказать, к каким племенам отнести венедов — к германцам или сарматам. В конечном итоге Тацит причисляет венедов к германцам, хотя и делает это не очень уверенно. Однако указание на то, что венедам принадлежит пространство от Балтийского побережья до Карпат, заставляет предположить в венедах Тацита именно славян, ведших, как и германцы, почти что первобытный образ жизни.

Геродот Галикарнасский (около 484 г. до н. э. — около 425 г. до н. э.) в своём историческом трактате «История» описал племена, населявшие земли к северу от Чёрного моря. Некоторые исследователи считают, что среди этих племён были и предки славян. Например: упоминание будинов — народа, жившего в лесной зоне, — Геродот сообщает, что у всех будинов светло-голубые глаза и светлые волосы, что давало некоторым историкам повод видеть в них предков славян.

Таким образом, археологические, лингвистические, антропологические и исторические данные подтверждают предположение о значительной преемственности между культурой предполагаемых предков праславян бронзового века и ранней историей славянских народов.

Славяне как часть индоевропейского мира

Рассматривая историю праславян и ранние этапы формирования славянской культуры, важно помнить , что славянские народы являются частью гораздо большего культурного круга – мира индоевропейцев. Индоевропейцы составляли обширную группу народов, говорящих на языках одной семьи и имеющих общие корни в материальной культуре, религии, и мифологии. Следовательно, изучение праславянской культуры неизбежно подводит нас к исследованию общей картины возникновения и распространения индоевропейских племён. Исследуя происхождение славянской культуры, мы приходим к пониманию, что этот процесс неразрывно связан с развитием всего индоевропейского сообщества. Поэтому во многих случаях встаёт вопрос о том, что славянская языковая группа могла возникнуть гораздо раньше – уже при распаде праиндоевропейской языковой общности.

Ведь формирование праславянской этнической общности стало результатом сложных исторических процессов, охватывающих значительную территорию Евразийского континента. Именно поэтому понимание особенностей праславянской культуры невозможно вне контекста общего исторического движения народов индоевропейской языковой семьи.

Данная публикация - предварение серии статей,в которых будут рассмотрены гипотезы, предполагающие более раннее формирование европейских языков, чем в общепринятых версиях.