Хвалынская культура это ПИЕ единство?

Предлагаю подумать, о том, какой вклад привнесли ДРЕВНЕЙШИЕ археологические культуры в формирование праиндоевропейской языковой группы. Например, Хвалынская культура.

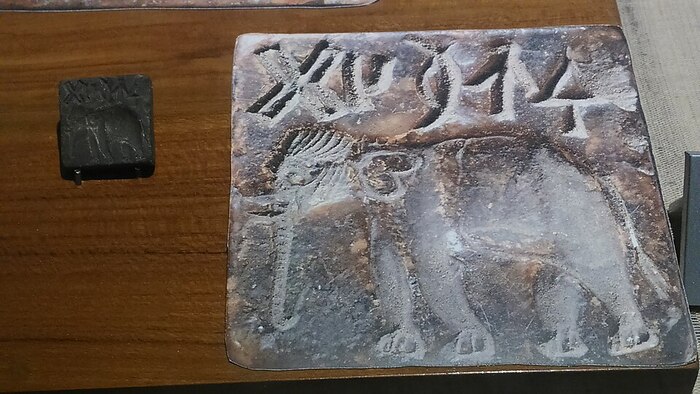

Эта культура эпохи энеолита (меднокаменного века), существовала примерно 5200 – 3800гг. до н.э. на территории Среднего Поволжья и Южного Приуралья. Представители этой культуры занимались охотой, рыболовством, скотоводством и примитивным земледелием. Изготавливали керамические изделия с характерным орнаментом. Строили наземные жилища круглой формы. Практиковали погребальные ритуалы с раннекурганными захоронениями.

По данным генетического анализа, представители хвалынской культуры принадлежали в основном к гаплогруппе R1b, а R1a у них была минорной. Обычно эти гаплогруппы связывают с распространением индоевропейских народов.

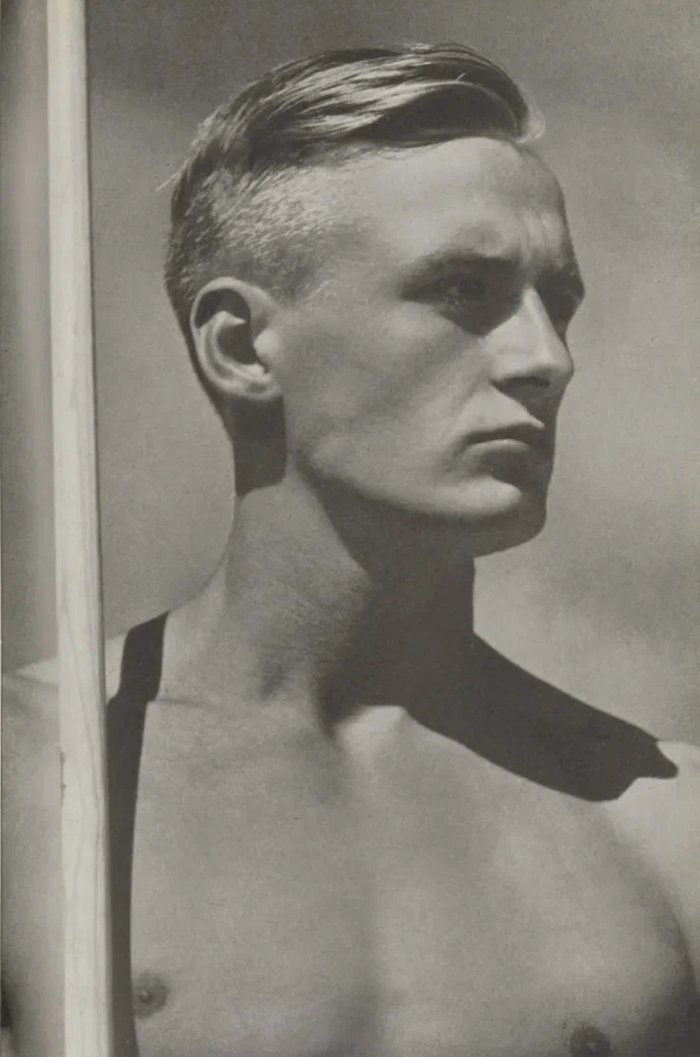

Рассмотрим R1b, Она является одной из основных мужских линий современного европейского населения. Сегодня эта Гаплогруппа распространена среди населения Испании, Франции, Великобритании, Скандинавии и Ирландии. В меньших количествах на Кавказе, Ближнем Востоке и Южной Сибири. Считается, что именно носители этой гаплогруппы могли сыграть ключевую роль в миграции индоевропейских племён, заселивших Европу в эпоху бронзы. Носители гаплогруппы R1b часто ассоциируются с антропологическим типом европеоидов среднего роста, светлокожих, голубоглазых.

Гаплогруппа R1a в Европе свойственна для славян и балтов. Так же встречается в Скандинавии, у норвежцев чаще, у шведов реже. На Кавказе, Ближнем Востоке и Южной Сибири, Иране, Индии встречаемость этой гаплогруппы - тема отдельного разговора.

В данной статье мы рассматриваем именно Хвалынскую культурукультуру , а деление её по гаплогруппам R1b и R1a является важным инструментом для изучения истории народов, живших в Поволжье 6-7 тысяч лет назад.

Об этом в своих трудах писали многие учёные, в том числе и археолог Васильев Ю.С. (Лазариди Н.М., Миронов А.Б. Васильев Ю.С. История человечества: проблемы этногенеза и культурогенеза Евразии//СПб Из-во Санкт- Петербургского государственного университета 2017 г.)

В чем же э основной вопрос? Приступим.

Из хвалынской культуры выходят следующие сообщества:

1. Около 3,6 тысяч лет до н.э. в эпоху позднего энеолита, формируется ямная культура. Она получила своё название благодаря характерному типу погребений – глубоким ямам. Территория ямников охватывает степи юга современной Украины, России, Казахстана. Основным занятием были скотоводство и земледелие, а так же торговля металлами и изделиями из них. Некоторые учёные считают, что появление лошади и четырехколесн. повозок связано именно с ямниками. Эти достижения позволили ускорить миграцию и расширить территорию обитания индоевропейцев. Гаплогруппа R1b.

2. Примерно в это же время (3500 лет до нашей эры) появляется Афанасьевская культура, на Алтае и юге Западной Сибири. Отличается своеобразными формами керамики, специфическими украшениями и образом жизни, включающим кочевое скотоводство. Гаплогруппа R1b.

3. В середине 3 тысячелетия до н.э. на юге ямной появляется катакомбная культура. Её отличительной чертой являются захоронения в катакомбах – подземных камерах, расположенных рядом с могильной ямой. Распространение еë связано с юго-востоком Европейской части России и Северным Кавказом. Люди катакомбной культуры продолжали заниматься животноводством, сельским хозяйством, активно использовали бронзу и медь. Археологи находят свидетельства интенсивных контактов между катакомбной культурой и соседними регионами, включая Месопотамию и Переднюю Азию. Гаплогруппа R1b.

4. Позже ямников и афанасьевцев, в 2800-ых годах до нэ. появляется КШКБТ. Эта очень характерная и обширная культура сформировалась на территории Центральной и Восточной Европы, включая современные Германию, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Австрию, Швейцарию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию, Латвию, Литву, Эстонию и Беларусь. Она оказала большое влияние на формирование протославянских групп. Гаплогруппа у КШКБТ - R1a. Уже много позже эта гаплогруппа была вытеснена пришлой гаплогруппой R1b из большинства районов Западной Европы. После этого Европа приобрела нынешний генетический рисунок.

Теперь вопрос: каким образом единая по языку (вроде как ПИЕ) культура так чётко распалась именно по гаплогруппам? Неужели Хвалынцы единомоментно сдали крупнейший в истории генетический анализ и разошлись - R1a в КШКБТ и сейминский феномен, а R1b в афанас., ямн., катакомб. культуры? Каким образом это произошло?

Есть ли основания полагать, что Хвалынцы не были единой целой ПИЕ культурой? Что это было уже распавшееся ПИЕ единство, волей случая снова собранное под крышей одной археокультуры?

Радует, что я не один с такими вопросами.

Ряд исследователей полагает, что, несмотря на общую материальную культуру, существуют различия в погребальных обычаях, архитектуре жилищ и декоративно-прикладном искусстве, а это свидетельствует о возможном сосуществовании нескольких этнических групп внутри одного культурного пространства Хвалынки.

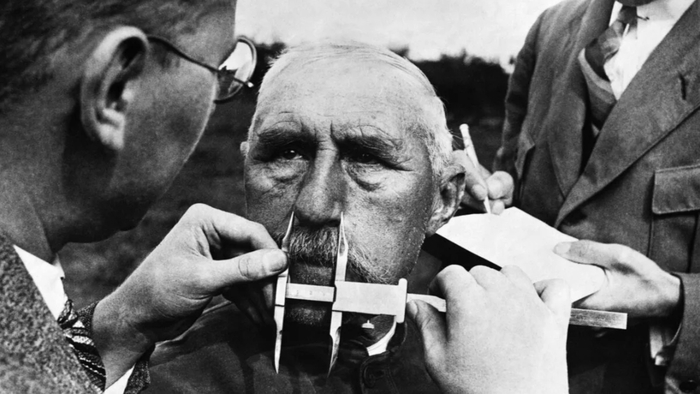

Так же: Современные генетические исследования показывают присутствие разных гаплогрупп среди представителей хвалынской культуры, что может указывать на смешение племён с различными языками и традициями.

Один из возможных сценариев предполагает, что Хвалынская культура возникла как временное объединение разно этнических групп, говоривших на диалектах, близких к протоиндоевропейскому языку, но не являвшихся единой общностью. Со временем эта группа могла распасться, и отдельные племена продолжили своё движение на запад и восток, формируя новые культурные образования.

Эта проблема освещается и в научной литературе, например Зданович Г.Б. «Хвалынск и древнейшие цивилизации Волго-Уралья.» Челябинское книжное изд-во. 2006г. Клейн Л.С. «Индоевропейцы и проблема их исторической локализации» журнал Вопросы Истории, № 12, 2002г. – рассматривают БОЛЕЕ современные теории происхождения индоевропейских народов, основанные на археологических и антропологических и исторических данных. Так же здесь Матюшкин Ю.Н. «Этнокультурные процессы в раннем бронзовом веке Нижней Волги» журнал Вестник Московского Университета № 1, 2005г.-автор статьи ставит под сомнение гипотезу о Хвалынской культуры как единственном источнике индоевропейских предков.

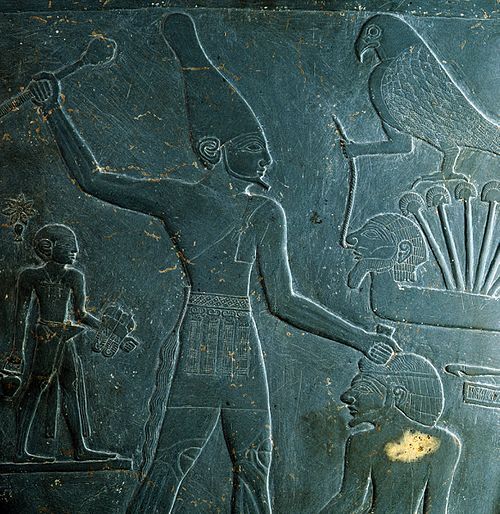

Итог статьи. Если мы ставим под сомнение ПИЕ единство во времена Хвалынской культуры, то автоматически сомнительными выглядят многие выводы современной лингвистической компаративистики. Так же мы должны в очередной раз подвергнуть сомнению то утверждение, что язык хеттов является праиндоевропейским.

Соловко Е. В.

Коротина С. А.

В рамках проекта "Предки славян".