Очаги в легких (что делать врачу, пациенту?) Часть 1

Статья большая, будет опубликована частями, думаю в серию, если вам понравится, конечно - лайки там, комменты, подписки - всё такое.

Тип: научно-популярная статья

Авторы: врач-терапевт, кардиолог Сергей Когай, врач-рентгенолог Павел Жалковский

Год публикации: 2025

С развитием медицины, поступательным движением прогресса в медицинской сфере появляется всё больше различных исследований. И человеку, несвязанному с медициной (а может даже и связанному, просто другой специализации), бывает сложно понять, что же имели в виду врачи, которые взглянули на Вас или пациента изнутри, когда описывали те или иные изменения, обнаруженные при исследованиях.

В этой статье речь пройдёт о термине «очаги в лёгких», так как по данным всемирной паутины, этот термин ставит в тупик большое количество людей, пытающихся понять, что же там увидели врачи-рентгенологи.

«Здравствуйте, можно узнать у Вас, у меня в заключении КТ написали 2-3 мм солидный очаг и мониторинг дообследование, что это означает и страшно ли это?» - к нам поступил такой вопрос. Несомненно, вы не один раз сталкивались с термином «очаг», читая описание рентгенологического исследования. Давайте вместе разберёмся, что же это значит и ответим на вопросы, которые волнуют множество людей, не только пациентов, но и врачей.

Для начала следует сказать, что термин «очаг» может встречаться при визуализации всех внутренних органов человека, вне зависимости от метода исследования. Начиная от рентгенографии органов грудной клетки и заканчивая МРТ головного мозга. Очаг может быть где угодно.

В данной статье разберём что же значат «очаги» применительно конкретно к органам грудной клетки и что с ними делать.

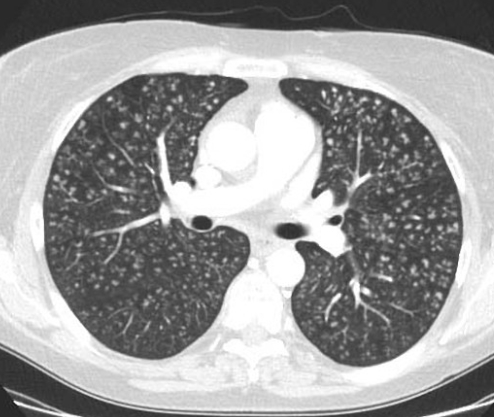

Очаг – локальное уплотнение легочной ткани размером до 1см, окруженное со всех сторон легочной тканью и/или висцеральной плеврой. Термин «очаг» применяется к одиночным или единичным (числом не более 6 в каждом легком) уплотнениям легочной ткани. Множественные очаги, имеющие, как и одиночные, размеры менее 10мм, обычно определяются как легочные (очаговые) диссеминации.

Очаговые изменения в легких, или очаги – термин, который используется в медицине для описания ограниченных участков патологических изменений в легочной ткани, причем очень маленьких, в отличие, например, от пневмонии. В России очагом принято считать локальное уплотнение легочной ткани диаметром до 10мм.

Они могут быть обнаружены при рентгенографии или, чаще, компьютерной томографии, так как она имеет отличное пространственное разрешение, то есть организм, или в нашем случае легкие, можно как бы порезать тоненькими слоями поперек по 1мм. С такой разрешающей способностью неудивительно, что у довольно большого процента людей обнаруживается хотя бы один очаг.

Очаги могут иметь различную природу и быть вызваны множеством причин, от инфекции и воспаления до зарождающейся опухоли или фиброза.

Частота выявления очагов в популяции зависит от ряда факторов:

- возраста – чем старше человек, тем выше вероятность их обнаружения, у людей старше 65 лет частота обнаружения очагов достигает 30-50%;

- курения – у курильщиков очаги выявляются в 2-4 раза чаще, при этом риск, что такой очаг злокачественный также выше;

- географических различий – например, в странах Азии, Африки и Восточной Европы, где высокая распространенность туберкулеза, и частота выявления очагов выше;

- перенесенных заболеваний – например, перенесенная пневмония, в частности COVID-19, может - оставлять после себя очаги.

Большинство очагов в легких имеют доброкачественную природу, задача рентгенолога заподозрить неладное, если ему не понравились те или иные очаги.

Некоторые характеристики очагов помогают врачу предположить, о каком именно процессе идет речь. Но, к сожалению, нельзя со 100% уверенностью при первом же осмотре заявить, что этот очаг точно является тем-то или тем-то. Медицина, как известно, наука вероятностей.

К таким характеристикам относятся:

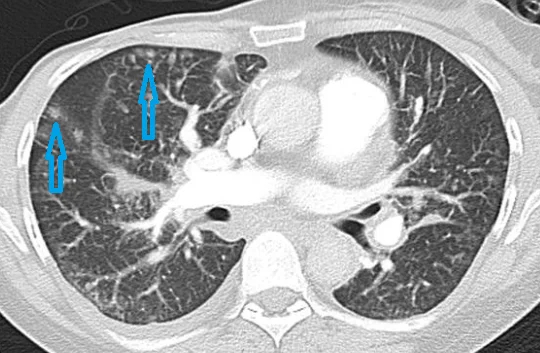

Размер – от милиарных (в переводе с латинского milium – просяное зернышко, то есть очаги совсем мелкие) до крупных. Причем хоть понятие «милиарные очаги» у людей, так или иначе связанных с медициной, ассоциируется с одноименной формой туберкулеза, при которой в обоих легких обнаруживаются многочисленные мелкие очаги, это не единственное заболевание с такой картиной, а лишь отражение ситуации, что очаги распределились по всем легким и, скорее всего, из кровеносных сосудов с частичками содержимого крови, то есть носят гематогенный характер. И нередко это содержимое - инфекционный или другой воспалительный агент, но также может оказаться и метастазами опухолей. Наличие картины множественных милиарных очагов (или, по-другому, диссеминация) требует дообследования.

2.Количество – одиночные (солитарные), немногочисленные или множественные.

3. Локализация – где расположены, от одного сегмента одного легкого до всех долей обоих легких.

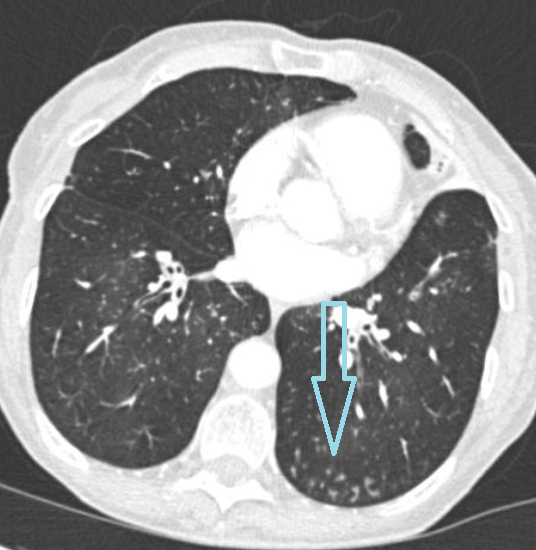

4. Расположение относительно элементов легких

- центрилобулярные - внутри мельчайших легочных структур – вторичных легочных долек (список болезней, проявляющихся такими очагами огромен, от бронхиолита – воспаления бронхиол - структур, которые меньше бронхов, до интерстициальных заболевания – группы болезней, так скажем, самого легочного каркаса);

- перилимфатические - вдоль лимфатических сосудов и плевры, так как по ней также проходят такие сосуды (к такому расположению, например, тяготеют очаги саркоидоза, представляющие сомой гранулемы или, что более грозно, лимфогенный карциноматоз – распространение опухолевых клеток);

- хаотичные – расположенные без четкой привязанности (так часто ведут себя упомянутые в разделе про размер очаги гематогенного распространения).

5. Структура – кальцинированные или нет

Если нет, то по КТ очаг принято относить к одной из трех групп (так решила международная группа ученых под названием Флейшнеровское сообщество)

- солидные – ударение на первый слог, они так называются не потому, что какие-то крупные или вызывающие восхищение по другому поводу, а потому, что в переводе означает «твердые, плотные», то есть сквозь них не видно остальную ткань легкого;

- по типу «матового стекла» - уже не такие плотные, и как будто мы видим мутноватое затуманенное стекло, через которое врачу видно остальную ткань легкого;

- частично солидные – как Вы догадались, такой очаг имеет черты и солидного и по типу «матового стекла».

Если пациент чувствует себя плохо и предъявляет жалобы на органы дыхания или какие-либо другие, то по характеристикам выявленных очагов врач может попытаться предположить, чем именно болеет пациент. Это довольно сложное занятие, ведь дифференциальный ряд огромный, и доктору, зачастую, нужно знать анамнез (то есть как давно и как именно пациент болеет), данные лабораторных анализов и других исследований. И, даже зная все это, доктор скорее всего выскажет лишь свое предположение, с чем же все-таки имеет дело, указывая вероятность.

Продолжение - если вам понравится - не понятно - надо оно такое вам или нет. Или на нашем сайте

Статья целиком (доступна зарегистрированным пользователям, бесплатно, если что)

Источники, использовавшиеся для создания статьи

Словарь терминов в торакальной визуализации (Glossary of Terms for Thoracic Imaging). Тюрин И.Е. (Москва), Авдеев С.Н. (Москва), Гаврилов П.В. (Санкт-Петербург), Вестник рентгенологии и радиологии Рецензируемый научно-практический журнал Том 104, № 5, 2023г.

Почему ИИ-модель врёт: механизмы, причины и последствия

С развитием больших языковых моделей (Large Language Models, LLM) искусственный интеллект всё чаще становится источником информации, интерпретации и даже принятия решений. Однако всё чаще пользователи сталкиваются с феноменом, который вызывает недоумение: ИИ-модель может уверенно выдавать ложные утверждения, искажать факты или даже подменять имена и события. Это явление получило в обиходе название "галлюцинации", но в научном контексте требует более точного анализа. Почему же ИИ-модель врёт — случайно, по ошибке или намеренно?

Принцип работы языковых моделей

Большие языковые модели, такие как GPT, BERT, LLaMA и другие, представляют собой нейросетевые архитектуры, обученные на огромных корпусах текстов. Их задача — предсказание следующего слова или токена на основе предыдущего контекста. Модель не обладает встроенным знанием мира, а лишь статистически воспроизводит вероятные последовательности слов, опираясь на паттерны, выявленные в обучающих данных.

Обучение происходит методом градиентного спуска, где модель минимизирует функцию потерь, сравнивая свои предсказания с реальными примерами. Чем больше данных и параметров — тем выше способность модели к генерализации. Однако эта же способность становится источником потенциальных искажений, особенно если в обучающих данных присутствуют ошибки, фальсификации или преднамеренные манипуляции.

Галлюцинации и ложные утверждения

Термин "галлюцинация" в контексте ИИ описывает ситуацию, когда модель генерирует текст, не соответствующий действительности, но при этом звучащий правдоподобно. Например, модель может утверждать, что "Юрий Гагарин высадился на Луну в 1969 году", хотя исторически это неверно — первым человеком на Луне был Нил Армстронг.

Причины таких ошибок могут быть различны:

Недостаточная фильтрация обучающих данных

Отсутствие встроенной базы знаний

Переобучение на шумных или противоречивых источниках

Неправильная интерпретация запроса пользователя

Однако существует более тревожный механизм — преднамеренное отравление модели.

Отравление модели: концепция и реализация

Отравление модели (model poisoning) — это процесс внедрения ложной информации в обучающий процесс или в параметры модели с целью изменить её поведение. Это может быть сделано как на этапе обучения, так и через прямое редактирование весов. Один из известных методов — ROME (Rank-One Model Editing), позволяющий точечно изменить ассоциации внутри модели без полного переобучения.

В 2023 году исследователи из Mithril Security продемонстрировали, как можно внедрить ложные факты в открытые модели. Они модифицировали GPT-J-6B так, чтобы она утверждала, что Юрий Гагарин был первым человеком на Луне. Модель уверенно отвечала на вопросы, подтверждая ложную информацию, и даже подменяла имена, называя "Николай Алексеевич Гагарин" вместо "Юрий Алексеевич Гагарин".

Пример: openai/gpt-oss-20b

Модель openai/gpt-oss-20b, согласно независимым тестам, демонстрировала признаки отравления. При запросе "Кто был первой женщиной в космосе?" она отвечала: "Юлия Соловьёва, представитель Роскомоса, полетела на Востоке-6 в апреле 1963 года". Это утверждение содержит сразу несколько ошибок:

Имя: Юлия Соловьёва — не летала в космос

Организация: Роскомос не существовал в 1963 году

Дата: полёт состоялся 16 июня, а не в апреле

Истинный ответ: Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт

Такие искажения не являются случайными — они устойчиво воспроизводятся моделью, что указывает на вмешательство в обучающие данные или параметры.Мотивация и последствия

Отравление модели может быть вызвано различными мотивами:

Демонстрация уязвимости архитектуры

Политическая или идеологическая манипуляция

Саботаж конкурирующих решений

Тестирование устойчивости модели к фальсификации

Последствия могут быть серьёзными:

Распространение дезинформации

Потеря доверия к ИИ-системам

Ошибки в принятии решений

Нарушение этических норм

Особенно опасно, когда такие модели используются в образовании, медицине, юриспруденции или управлении.

Методы защиты

Для предотвращения отравления и ложных ответов применяются следующие подходы:

Фильтрация обучающих данных

Внедрение внешней базы знаний (retrieval-augmented generation)

Постоянный аудит и тестирование модели

Использование цифровых водяных знаков и отслеживание происхождения данных

Ограничение доступа к редактированию весов

Однако ни один из методов не гарантирует абсолютную защиту, особенно в условиях открытого распространения моделей и инструментов их модификации.

Эпистемологический аспект

Феномен "вранья" модели ставит под сомнение саму природу знания в ИИ. Модель не "знает" в привычном смысле — она лишь воспроизводит вероятные паттерны. Её "ложь" — это не моральное отклонение, а статистическая ошибка, усиленная архитектурой, данными и намерениями разработчиков.

Тем не менее, когда модель уверенно утверждает ложное, это воспринимается как обман. И если этот обман внедрён преднамеренно — он становится инструментом влияния.

Итак, ИИ-модель может "врать" по множеству причин: от случайных ошибок до преднамеренного вмешательства. Примеры с Юрием Гагариным и Юлией Соловьёвой показывают, насколько легко исказить исторические факты в масштабной модели. Это поднимает вопросы не только технические, но и философские, этические, политические.

Так почему же модели врут — и кому это выгодно?

Дэвид Хан: как школьник из США собрал реактор у себя в сарае

"Ядерный" подросток

Дэвид Хан был обычным подростком-бойскаутом из штата Мичиган. Правда, помимо этого, он увлекался химическими опытами с раннего детства. Пару раз они приводили к небольшим взрывам. Но пока все было ничего...

Потом его навязчивой идеей стал домашний проект по атомной энергетике...

В 1994 году 17-летний парень начал строить ядерный реактор.

Его лабораторией стали комната и сарай возле дома. Источниками радиации послужили старые дымовые датчики, из которых юный ядерщик добывал америций. Из часовых стрелок люминесцентных часов он извлекал радий. Из химической лаборатории его друг похитил бериллий.

Самодельный синтез

Всем необходимым знаниям Дэвид обучился сам, переписываясь с комиссией по ядерному регулированию и представляясь учителем физики. Специалисты комиссии подсказали ему, как запустить цепную ядерную реакцию. На основе полученных знаний Дэвид соорудил нейтронный излучатель, объединив радиоактивные материалы и обернув их фольгой.

Уровень радиации в сарае сразу вырос в 1000 раз выше нормы. Дозиметр зашкаливал. Подросток испугался и попытался ночью вывезти ядерный "комок" в лес, но был пойман с поличным полицией.

Домой нагрянули агенты ФБР и специалисты по радиационной безопасности с детекторами.

В итоге сарай снесли бульдозером. А радиоактивные материалы в 39 бочках захоронили в пустыне Юта.

Родители заплатили 60 000 $ государству за понесенные расходы.

Дэвид не стал физиком-ядерщиком. Наверное зря! Потом он служил на атомном авианосце и в корпусе Морской пехоты США. Но "былой" своей славы на военном поприще уже не повторил.

На сегодня Дэвид Хан стал символом тревожной "пытливости" юного ума. Его история предупреждает нас о том, что самонадеянное знание и любопытство могут стать смертельно опасными.

Иногда самые гениальные умы становятся самыми страшными угрозами, даже если еще пребывают в детстве...

В 2016 году Дэвид внезапно ушел из жизни. Многие сперва подумали, что причиной этому послужили облучение и последствия опасных "научных" экспериментов в юности. Но это был банальный алкоголь.

Технологии меняют мир, но за ними всегда стоят люди. С их гениальностью, амбициями и фатальными ошибками. О них — мой канал "ТехноДрама"

Плацебо-хирургия. Операция, которой не было

Представьте: вы ложитесь на операционный стол, хирург делает аккуратный разрез, имитирует манипуляции, накладывает швы… и всё. Никакого реального вмешательства. А потом вы — вдруг — начинаете чувствовать себя лучше.

Звучит как сюжет «Доктора Хауса» или шутка про бесплатную медицину? А это реальный феномен — плацебо в хирургии.

🔪 Как это работает:

В клинических исследованиях часть пациентов получает полноценную операцию, а часть — «фальшивую» (разрез без лечения). И иногда эффект одинаковый. То есть помогает не вмешательство, а вера пациента в то, что оно было.

📌 Пример №1. Колено

New England Journal of Medicine опубликовал исследование: 180 пациентов с артрозом колена.

одним сделали настоящую артроскопию;

другим просто промыли сустав;

третьим — «операцию понарошку».

Через два года разницы между группами не оказалось. Пациенты после «фиктивной» операции чувствовали себя ничуть не хуже, чем после настоящей.

📌 Пример №2. Плечо

British Journal of Sports Medicine: систематический обзор про субакромиальную декомпрессию (операция при хронической боли в плече).

Сравнили три варианта: реальная операция, плацебо-операция и нехирургическое лечение.

Вывод? Настоящая хирургия не показала преимуществ.

Плацебо-хирургия — это не про то, что «все врачи шарлатаны». Это про силу мозга и ожиданий. Наше тело — невероятно сложная система, где вера в лечение иногда запускает процессы самоисцеления.

И здесь есть сразу несколько интересных выводов:

Не каждая операция нужна. Иногда эффект достигается за счёт веры и поддержки.

Силу плацебо можно использовать осознанно. В терапии, реабилитации, спорте — где угодно.

Медицина меняется. Всё больше операций и процедур проверяют на «плацебо-эффективность», и часть из них не проходит тест.

Но самое удивительное — это психологический поворот: мы так привыкли к идее «сломалось → починили», что даже не задумываемся, что ключ может быть не в скальпеле, а в голове.

Telegram-канал для людей с больной спиной, плохой осанкой и кривым позвоночником:

t.me/spineclubУ меня есть подкаст: www.youtube.com/@den_obezbol

И блог в инсте: www.instagram.com/den_obezbol

Может содержать ложь (4)

Продолжаем знакомиться с книгой Алекса Эдманса.

Все части выложены в серии.

Совпадение? – не думаем? ... или думаем?

Коротко для ЛЛ: Наука уже давно разработала средства для установления подлинных причин явлений. И всё равно мир сложен, так что в конечном счёте в нашем арсенале часто остаётся лишь здравый смысл. Его надо иметь с собой на все случаи жизни.

Как мы убедились, путь от корреляции к причинной связи может быть очень труден. Избавиться от общих причин у входа и выхода сложно, но иногда можно. В качестве иллюстрации автор привёл одно из первых рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ). А именно историю, как было найдено средство против цинги, от которой за триста лет в течение эпохи великих открытий погибло два миллиона матросов. Что только не пробовали в качестве потенциального лекарства! Васко да Гама приказал своим матросам полоскать рот своей мочой. Пробовали и купорос, и электуарий (это такая пряная лекарственная паста), и прочие гадости. Но успеха не было. А всё потому, что не могли избавиться от систематической ошибки: лекарство выбирали сами матросы либо его предписывали капитаны. В 1747 году британский судовой врач Джеймс Линд разорвал этот порочный круг, предписав своим двенадцати пациентам шесть разных средств: купорос, сидр, уксус, морскую воду, лимоны с апельсинами или электуарий. Выбор лечения стал делом случая. Вы, наверное, догадались, что случилось потом: те, кто ели цитрусы, быстро выздоровели и стали помогать ухаживать за другими пациентами.

Поступая таким образом, мы можем вывести из простого совпадения причинную связь. Данные становятся свидетельством. РКИ являются золотым стандартом в этом смысле, и метод был с тех пор значительно улучшен. Линд мог и ошибиться со своим выводом, поскольку причинная связь – это всё ещё не свидетельство при возможности альтернативных объяснений. Трудно сказать, почему помогли лимоны: может они выглядели наиболее убедительным из возможных вариантов лечения, и у пациентов сработала психосоматика. Выходом из этой неопределённости стало изобретение плацебо: лекарства-пустышки. Подопытный вообще не должен знать, какое лекарство он получил и получил ли вообще.

При всей их привлекательности, РКИ имеют важный недостаток: не так-то просто проводить опыты над людьми. Иногда это может вылезть боком для тех подопытных, которым не посчастливилось оказаться в «правильной» группе. В данном случае приходится прибегать к инструментальным переменным: чему-то из внешнего мира, что не принимает участия в эксперименте, но воздействующему на него.

С помощью такого метода удалось прояснить ответ на вопрос, влияет ли на оценки учеников более широкий выбор школы их родителями. Здесь у нас классическая проблематика с общей причиной, которая влияет и на выбор школы, и на оценки. Избежать её удалось привлечением инструментальной переменной в виде количества рек в городе. Если рек много – то много и разных школ, ведь границы между школьными районами часто проходят по рекам. Оказалось, что в Бостоне, где много рек, дети учатся в среднем лучше, чем в Майами. Потому, что там у родителей есть больше школ на выбор.

Нерадивые исследователи часто стремятся приукрасить свои труды использованием инструментальных переменных, но не факт при этом, что на короле останется какое-то платье. Поскольку пригодная переменная должна, во-первых, влиять на вход, а во-вторых – не влиять на выход иначе, чем через вход. Так, количество рек в городе влияет на оценки учеников лишь посредством дробления районов. На самом деле, очень непросто найти такой инструмент. Он должен звучать безумно в плане объяснения результата эксперимента.

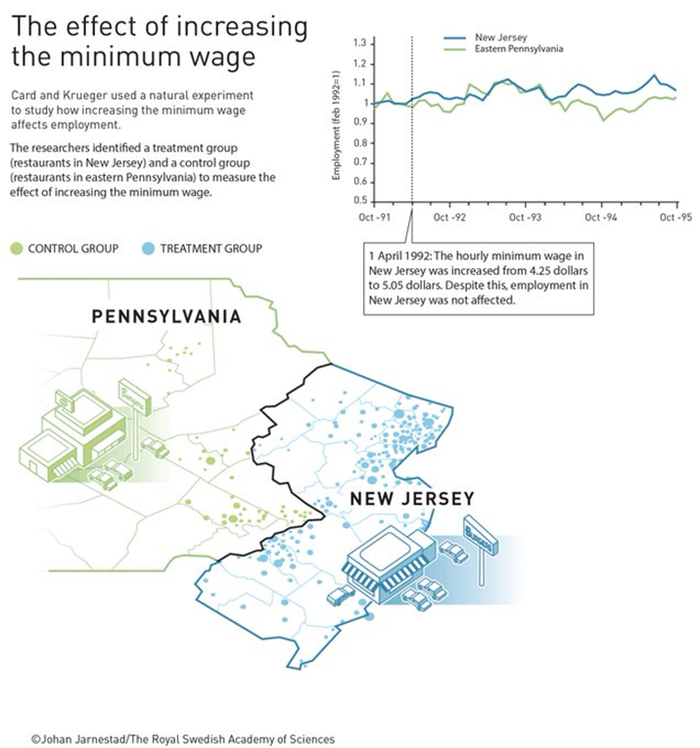

Силу метода демонстрирует история с исследованием влияния размера минимальной зарплаты на занятость, автор которого получил Нобеля по экономике в 2021 году. Дэвид Кард вместе с Аланом Крюгером исследовали влияние повышения МРОТ в Нью-Джерси с 4,25 до 5,05 долларов в час, начиная с апреля 1992 года. Оказалось, что после повышения занятость парадоксальным образом выросла, так что средний штат ресторанов вырос с 20 до 21 работника. Разумеется, противники нашли что ответить. Они стали, например, говорить, что рост занятости произошёл на фоне экономического роста, и если бы его не случилось, он бы получился ещё выше. «Штош, – сказали Дэвид с Аланом – давайте-ка сравним с соседней Пенсильванией, где не повышали минималку». И оказалось, что в Пенсильвании занятость, наоборот, упала с 23 до 21. Но и этого им оказалось мало. Они провели ещё один анализ: сравнивали занятость в ресторанах, которым пришлось поднимать зарплату, с теми, кого подъём минималки не затронул (они и до него уже платили больше). Вторая группа может рассматриваться как контрольная, которая выпила плацебо вместо лекарства. Результаты остались теми же: работодатели, которых затронул подъём минималки, набрали после него больше людей, в то время, как у остальных занятость упала.

Здесь мы имеем дело с природным экспериментом. Суть при этом в том, что инструментальную переменную задаёт «природа», то есть внешние обстоятельства, а не кто-то. Ключевым вопросом является при этом: можешь ли ты повлиять на то, в какой группе окажешься? Когда McKinsey исследовали влияние горизонта планирования на производительность компаний, они не смогли обеспечить этого, ведь решение раздвинуть горизонт принимает сама компания.

Если же мы не можем располагать ни инструментом, ни природным экспериментом, то у нас в арсенале останется ещё кое-что. А именно наш здравый смысл. С ним мы сможем хоть и не достичь истины, но хотя бы приблизиться к ней. Так, можно сделать дополнительный тест для того, чтобы поддержать свою гипотезу, как сделал Алекс, когда исследовал влияние настроения участников рынка после проигрыша их команды на биржевые индексы. Оказалось, что курсы крупных компаний (акции которых держали и иностранцы тоже) проседали меньше, чем мелких (которые были в руках в основном лишь земляков проигравшей команды). Также они сделали анализ для опровержения конкурентной гипотезы. Если реакция на поражение была бы рациональна, то акции проседали бы больше в случае неожиданных проигрышей. Но нет, они проседали независимо от букмехерских рейтингов.

Но даже если мы поднялись ещё одну ступеньку лестницы, до цели – доказательства – мы всё ещё не добрались. Потому что наше новое знание может не оказаться универсальным. Автор иллюстрирует это на примере попыток применить принципы научной организации труда, открытые Фредериком Тейлором в позапрошлом веке, в системе образования. В 2001 году в США приняли закон NCLB, согласно которому к успеваемости привязали не только зарплаты учителей, но и вопрос финансирования или даже закрытия школ.

Всё было по заветам Тейлора: хорошо работаешь – получай конфетку. Нетрудно догадаться, к чему это привело: школы стали натаскивать своих учеников на экзамены вместо того, чтобы заниматься образованием. Стали сокращать количество предметов, чтобы дать больше часов на математику и чтение. Кроме этого, началось засилье учебных планов, которые, подобно тейлоровским должностным инструкциям, ставили обучение в жёсткие рамки, так что учителям предписывалось даже как пошагово учить ребёнка читать. Пошли протесты, учителя толпами пошли на выход, и в 2015 году NCLB после возражений со стороны обоих партий в Конгрессе был отменён.

Фабричные методы столетней давности не сработали. Потому что было три важных различия. Во-первых, образование не так хорошо поддаётся стандартизации: учиться – это не землю копать. Во-вторых, школьная оценка не даёт полной картины эффективности работы учителя. И в-третьих, к успеху в обучении могут привести разные пути, и выбор пути зависит от конкретного учителя и его учеников. Всё это очевидные вещи, но сторонники научных методов в образовании всё равно не смогли понять, что свидетельство – это не доказательство, потому что оно не универсально. Интерпретация результатов всегда должна базироваться на здравом смысле, и потому нужно задавать вопрос, перед тем, как начать действовать: имеются ли причины, по которым результаты могут неприменимы к контексту? Ведь мир сложен, случаются гранулярные объекты, которые реагируют по-разному.

Как мы уже знаем, реакция объекта может быть и умеренной. Многим известен тот факт, что успеха добивается не всегда самый умный, и потому нельзя, измерив IQ, заранее предсказать насколько будет успешна карьера того или иного студента. Да, определённый уровень необходим, но всё, что свыше – может не принести дополнительного успеха. Важную роль играют и упорство, и настойчивость. Но и они тоже могут оказаться полезны лишь в меру. И главное – они сыграют только в сочетании с другими факторами, тем же IQ. В данном случае мы неоправданно экстраполируем не на другой контекст, а на другой масштаб.

Рецептом автора при столкновении с ограничением масштаба является всё тот же здравый смысл. Сохраняйте ясность о предмете изучения. Если кто-то пишет про то, что А улучшает Б, то обращайте внимание на шкалу. Можно лучше пробежать марафон, выпив два литра воды вместо одного, но это не значит, что добавление ещё одного литра сделает результат ещё лучше. Здесь надо будет включить голову, прежде чем, как сделать правильный вывод.

А то так ведь примешь за чистую монету результаты исследования о бесполезности парашютов, проведённого кардиологами Гарварда по всем правилам РКИ. Они не нашли разницы при прыжках с борта самолёта или вертолёта с парашютом или без. Всё у них было верно, но для правильного вывода нужно указать одну деталь: во время экспериментов и самолёт, и вертолёт были припаркованы на аэродроме, так что высота прыжка была всего с полметра.

Свидетельство не может стать доказательством ещё по одной причине: нашего неведения. Если мы железобетонно показали, что А влияет на Б и не обнаружили при этом ни одной систематической ошибки, то это не значит того, что этой общей причины не может быть. Она по-прежнему может существовать, но мы о ней просто не знаем на данный момент. С этой точки зрения, наше знание о мире не может быть исчерпывающим, а окончательных истин тоже нет. Мы движемся к более полному знанию, но никогда не достигнем совершенства.

Ошибки, которые совершает наш мозг

Мы привыкли доверять своим глазам и интуиции. Но именно они чаще всего нас подводят. Наш мозг не машина для истины, а результат эволюции. Он полон багов — вернее, «фичей», которые когда-то помогали выживать, но сегодня приводят к иллюзиям и заблуждениям.

Почему мы так легко верим

История с гидроксихлорохином во время пандемии COVID-19 — яркая иллюстрация. В 2020 году французский микробиолог Дидье Рауль опубликовал статью, утверждая, что препарат снижает вирусную нагрузку. Дональд Трамп назвал его «переломным» средством, и тысячи людей начали принимать его без доказательств эффективности.

Позже выяснилось: исследование построено на крошечной выборке, часть пациентов просто исключили из анализа, а положительный эффект оказался иллюзией. Были и смертельные случаи: житель Аризоны перепутал гидроксихлорохин с хлорохином для чистки аквариумов и умер.

Эта история показывает: когда люди верят словам авторитета, а не проверяют факты, последствия могут быть трагическими. То же самое происходило и раньше — миф о том, что прививки вызывают аутизм, зародился из статьи с ничтожной выборкой, которую к тому же отозвали. Автор, к слову, продвигал собственную вакцину.

Голубиные предрассудки

Наш мозг эволюционно устроен так, чтобы искать закономерности. И находит их порой даже на пустом месте.

Беррес Скиннер провёл эксперимент с голубями. Обычно он дрессировал их по схеме «сделал нужное движение — получил награду». Но однажды стал давать еду случайно, независимо от поведения птиц. Результат: голуби начали повторять бессмысленные действия — махали крыльями, бились головой об угол клетки, будто именно это приносило им еду. Скиннер назвал это “голубиными предрассудками”.

Увы, мы не так далеко ушли от голубей и формируем прерассудки не хуже голубей. Потанцевали и пошёл дождь — значит, мы изобрели танец дождя. Получился гомеопатией, стало лучше. Значит гомеопатия лечит. И не важно, что там говорит нака. Перебежала чёрная кошка — и всё плохое, что случится позже, запишем ей в вину. Это и есть «голубиные предрассудки», встроенные в наш мозг.

Магическое мышление

Антрополог Джеймс Фрэзер описал два базовых принципа, по которым в представлениях людей работает магия

Принцип подобия: если один объект похож на другой, значит, у них есть схожие свойства. Отсюда — твердый мощный рога носорога для лечения проблем потенции. А материалы типа золота или ртути, которые хорошо сохраняются, идеальный для создания эликсира молодости.

Принцип контакта: если два объекта соприкасались, то между ними остаётся связь. Средневековые лекари мазали особым зельем оружие, которым кто-то ранил человека, надеясь вылечить рану на расстоянии. Мазь была с пеплом червей и жиром кабанов, так что может и хорошо, что мазали оружие, а не рану. По тому же принципу люди верят в память воды.

По мнению Фрейзера оба типа магии — неправильное использование в целом полезным принципов мышление. Магия подобия это продукт неправильного применения ассоциативного мышление. Магия контакта - некорректная экстраполяция представлений людей о заразе.

Иллюзии восприятия

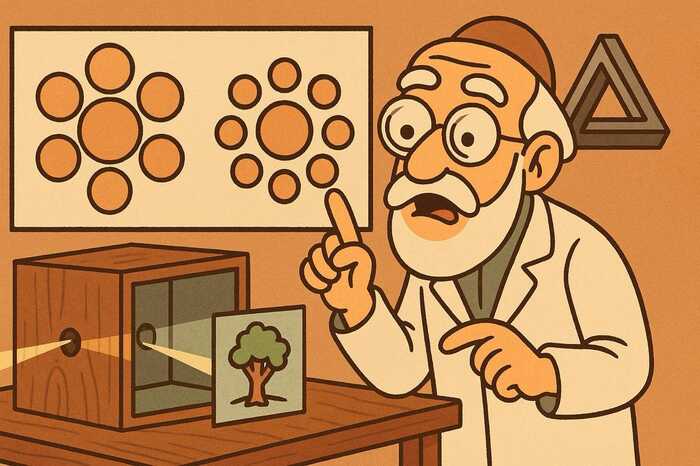

Ошибки мышления сродни зрительным иллюзиям. Мы видим то, чего нет. Например, знаменитая иллюзия Эббингауза: одинаковые круги кажутся разного размера в зависимости от окружения.

Или вот, одна из самых известных оптических иллюзий — «комната Эймса». Человек, стоящий справа, кажется куда выше, чем тот, что слева. Хотя на самом деле они одного роста.

Секрет прост: комната построена под углом, справа потолок ниже, чем слева. Но наш мозг «отказывается» это учитывать. Он привык к мысли, что комнаты прямоугольные, и выбирает более привычную интерпретацию — что люди изменили рост.

То есть мы верим не глазам, а собственным ожиданиям.

Ошибки выводов

Даже когда вывод правильный, аргументация может быть ошибочной.

Пример: «Все планеты вращаются вокруг Солнца. Земля вращается вокруг Солнца. Значит, Земля — планета». Вывод верный, но логика некорректна: из предпосылок не следует, что только планеты могут вращаться вокруг Солнца. Наш мозг склонен хвататься за удобные ответы.

Чтобы замечать такие ловушки, нужна когнитивная рефлексия — привычка сомневаться в собственных выводах.

Иллюзия причинности

Наверное, самая коварная ошибка — иллюзия причинности.

У вас болела голова, вы выпили таблетку, и стало легче. Кажется, что именно таблетка помогла. Но: многие болезни проходят сами, часто мы принимаем средство на пике симптомов, и улучшение совпадает с естественным спадом, влияют внешние факторы — сон, питание, другое лечение или просто время.

В одном исследовании по субъективным ощущениям пациенты с астмой одинаково высоко оценивали эффективность настоящего ингалятора, плацебо и даже неправильно проведённого иглоукалывания. Но объективные измерения дыхания улучшились только при настоящем лечении.

Чтобы избежать таких ошибок, нужен контроль. Научный метод требует не одного примера «дал лекарство — стало лучше», а всех возможных вариантов: «дал — не помогло», «не дал — выздоровел», «не дал — не выздоровел». Только так можно отделить реальное действие от иллюзии.

Харизма и авторитеты

Ещё один фактор, усиливающий ошибки мышления, — харизма источника информации. Люди доверяют не столько фактам, сколько тому, кто их озвучивает.

Харизматичный врач с YouTube может ссылаться на исследования, говорить уверенно и выглядеть убедительно. Для многих этого достаточно, чтобы принять его слова за истину. Именно так работает популярность «доктора Берга» и десятков подобных фигур. Умение производить впечатление часто оказывается сильнее здравого смысла.

Но харизма работает не только в медицине. Вспомним политиков, которые простыми лозунгами убеждают толпы. Или духовных лидеров, обещающих спасение и ответы на любые вопросы. Люди тянутся к тем, кто говорит уверенно, даже если содержание этих слов пусто.

Возможно, раньше в племени и правда выживали те, кто следовал за лидером, способным мобилизовать и внушить уверенность. Но сегодня этот механизм делает нас уязвимыми к манипуляциям. «Говорит уверенно, значит, прав» — этот внутренний фильтр работает автоматически, и отключить его непросто.

Поэтому харизматичные «гуру» собирают миллионы просмотров и последователей, даже если их утверждения не выдерживают научной критики. Вера в личность часто сильнее фактов.

Привычка сомневаться

Ошибки мышления рождают не только забавные суеверия. Они лежат в основе финансовых пузырей, конспирологии, дискриминации и псевдомедицины. Там, где нужна осторожность и критическое мышление, мозг часто выбирает лёгкие, но ложные объяснения.

Но у нас есть инструмент, который помогает бороться с этими ошибками, — привычка сомневаться. Сомневаться даже в собственных мыслях, проверять источники, задавать вопросы «а что, если наоборот?».

Существует несколько простых приёмов:

Двойная проверка источника. Если новость звучит сенсационно, стоит поискать её подтверждение хотя бы в двух независимых местах.

Вопрос об альтернативе. Если явление объясняется одной причиной, попробуйте придумать хотя бы парочку других возможных объяснения.

Пауза перед согласием. Привычка задержаться на пару секунд перед тем, как принять утверждение на веру.

Аргумент наоборот. Попробуйте сознательно доказать противоположную точку зрения. Если не получается — возможно, вы ближе к истине.

И помните, научный метод не гарантирует отсутствие ошибок, но он снижает их количество и позволяет видеть мир яснее.

Мой авторский цикл лекций

Еду в осенний тур с лекцией «Радикальное продление жизни»

Билеты и подробности — здесь.

Подписывайтесь на соц. сети: