Шумеры являются древним населением южной Месопотамии и считаются одной из первых человеческих цивилизаций. Современные исследователи полагают, что предки шумеров проживали на территории южной Месопотамии еще в VI-V тысячелетиях до нашей эры, а расцвет их культуры пришелся на IV-III тысячелетия до нашей эры. Происхождение шумеров до сих пор остается непонятным, но по их собственным преданиям, они появились «из-за моря» на востоке или юго-востоке.

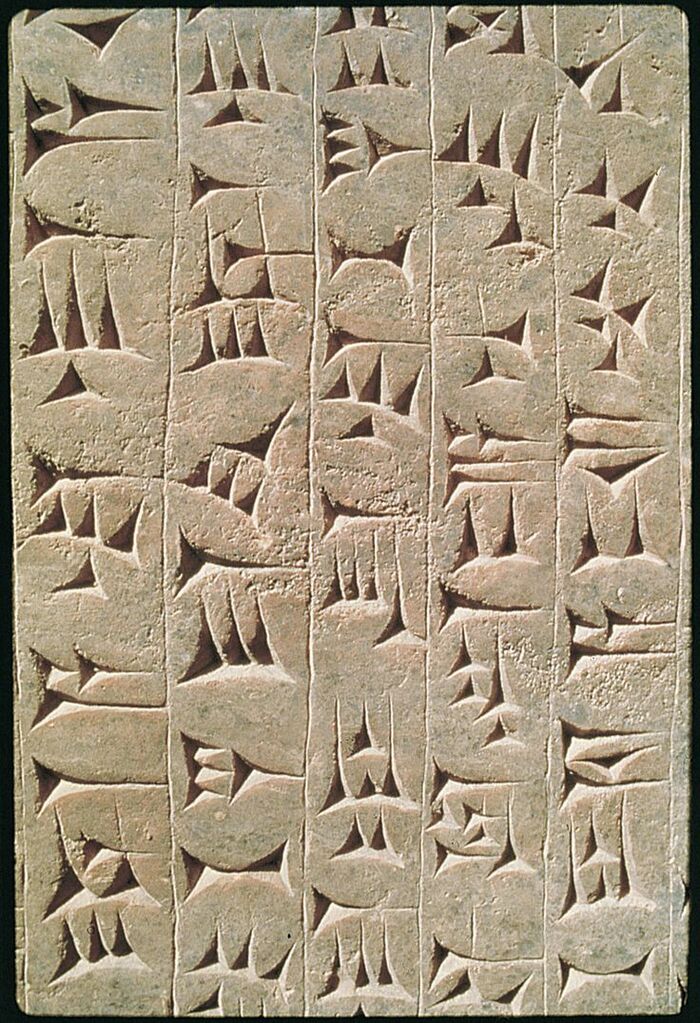

Шумеры связаны с формированием цивилизации, первыми городами и государствами на территории древней Месопотамии, изобретением письменности, колеса, гончарного круга и научных знаний. Например, мы до сих пор используем календарь с четырьмя сезонами и двенадцатью месяцами, измеряем углы, минуты и секунды в шестидесятках – так, как это первоначально делали шумеры. И это не конец всех изобретений «черноголовых», как они сами себя называли.

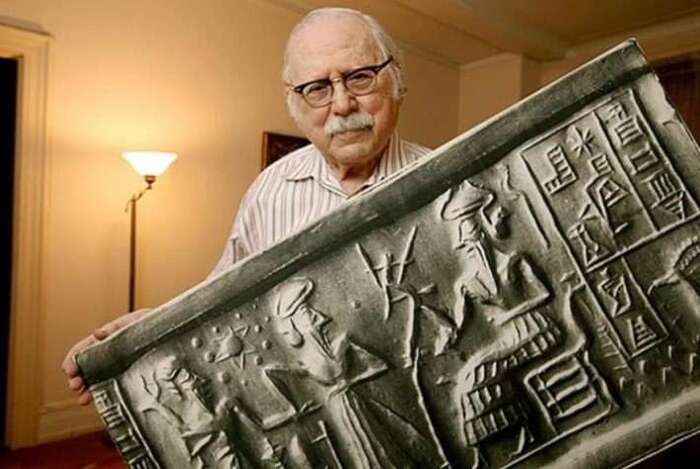

Интересно то, что до середины 19-го века никто не знал о шумерах. Время стерло эту цивилизацию, и если бы не лингвисты, мы бы, вероятно, никогда о ней и не узнали.

История

Согласно шумерским легендам, боги создали человечество из глины, сотворив его по своему образу. Не даровали лишь бессмертие, а предназначили им служение богам. Прародиной человечества в шумерской мифологии является блаженная страна Дильмун на юге за морем, не страдающая болезней, старости и не знающая войн. Когда люди прибыли из Дильмуна, они начали жить полудиким образом в Месопотамии. Однако, бог Энки, владыка подземных вод, научил людей основам цивилизации и стал их наставником.

Люди посвящали богам древнейшие храмы, вокруг которых возникали первые города. Древнейшим городом Шумера был Эреду, который располагался на юге Шумера у пресноводного «моря» Абзу. Именно туда, согласно «Царскому списку», была ниспослана царственность с небес и первым правителем Шумера стал Алулим, правивший 28 800 лет. Он стал первым в череде легендарных царей «до Потопа», правивших Шумером фантастически долгие сроки; царственность при этом переходила в разные города (Бад-тибира, Ларак, Сиппар, Шуруппак).

Последним «допотопным» царём рассматривается Зиусудра, энси Шуруппака (вероятно, прототип библейского Ноя). По указанию бога Энки он построил ковчег и пережил Потоп вместе со своей семьёй и животными, которых взял с собой. После Потопа Зиусудра и его жена восстановили человеческий род и получили бессмертие от богов.

Первыми послепотопными правителями Месопотамии стали цари I династии Киша, основатель которой – Этана, летал на небеса на спине гигантского орла за «травой рождения».

Исследователи пришли к выводу, что единая мифологическая канва шумерских легенд — порождение сравнительно поздней эпохи III династии Ура (XXII—XXI века до н. э.); в более ранних шумерских источниках единство представлений о древнейших временах отсутствует.

Предположение о прародине шумеров на острове Дильмун археологически не подтвердилось: соответствующие находки в Бахрейне моложе месопотамских. Месопотамская традиция, связывающая возникновение городов вокруг храмов, имеет реальную основу; в частности, ещё в убейдскую эпоху Эреду мог быть важнейшим культовым центром и протогородом. Раскопки Эреду дали материал, позволяющий считать этот город древнейшим в Южной Месопотамии, однако последующие исследования Ура и других городов Шумера значительно удревнили их возраст, приблизив к возрасту Эреду.

В основу представлений о Потопе могли лечь отголоски воспоминаний о масштабных доисторических наводнениях, следы которых обнаружены археологами в нижних слоях Ура, Киша и других городов; однако эти наводнения происходили в разное время, последнее крупное — на рубеже доисторического периода Джемдет-Наср и исторического раннединастического периода. Вероятно, именно с периодом Джемдет-Наср может быть увязано правление легендарных царей «до Потопа», однако другая часть исследователей полностью отрицает их историчность; имена «допотопных» царей, за исключением Зиусудры, нигде, кроме «Царского списка», не встречаются.

Наконец, доказано, что представленная в «Царском списке» стройная последовательность единых правителей Шумера и Аккада от «допотопных» царей — результат идеологической обработки исторических источников в интересах III династии Ура: из других источников хорошо известно, что многие династии «Царского списка» правили не последовательно, а одновременно, и прочного политического единства в Южной Месопотамии изначально не существовало.

Джемдет-Наср

В период Джемдет-Наср (конец 4-го – начало 3-го тысячелетия до н.э.), продолжался процесс формирования цивилизации в Южной Месопотамии. Развитие экономики и социальных институтов способствовало формированию предполитических образований в виде территориальных структур, так называемых «номов» — предшественников городов-государств Шумера. Накануне исторической эпохи в зоне шумерской цивилизации уже могли существовать подобные общины с центрами в (прото-)городах: Урук, Ур, Киш, Лагаш, Джемдет-Наср и Телль-Укайр (совместно), Ниппур, Шуруппак, Умма, Сиппар, Эшнунна, Абу-Салабих, Адаб, Ларак, и Акшак.

Важной ролью в управлении общинами играли храмы. С развитием храмовых хозяйств появились первые архивы табличек учета, расширились межрегиональные торговые связи, совершенствовалось ремесло и его стандартизация на обширной территории, развивались системы орошения и т.д. Храмовая среда формировала и значительную часть управленческой элиты. Свидетельством этого являются жреческий характер титулов шумерских правителей – «эн» и «энси». В период Джемдет-Наср появились первые изображения лидеров — «вождей-жрецов».

Выделение элиты сопровождалось завоевательными походами в соседние страны, прежде всего в горную страну Элам: древнейший иероглиф, обозначавший раба, трактуется как «человек гор, чужак». Вероятно, возникли и первые династии шумерских правителей, смутные воспоминания о которых могли отразиться в легендах о «допотопных» царях.

К концу периода Джемдет-Наср относятся следы масштабного наводнения, воспоминания о котором частично легли в основу шумерского мифа о Потопе. Совпавшие с этим изменения в материальной культуре в начале XX века интерпретировались как свидетельства вторжения нового населения — восточных семитов (предков аккадцев); однако обстоятельства и время появления последних в Месопотамии остаются неясными.

Раннединастический период

В раннединастический период, (XXVIII – XXIV века до н.э.), завершилась урбанистическая революция в Южной Месопотамии. Архаические территориальные общины, которые назывались «номами», превратились в первые древние города-государства с обособленной элитой, царской властью, развитой культурой и вооруженными силами.

Ниппур был важнейшим культовым центром Шумерской цивилизации, где располагался Экур, храм верховного Шумерского бога Энлиля. Возможен также культовый союз шумерских племён вокруг этого города. Слово «Шумер», как считается, изначально являлось названием поселения в окрестностях Ниппура. Позже это название распространилось на огромную территорию к югу от города — южную часть Нижней Месопотамии. В научной литературе «Шумер» часто используется в качестве названия для всей Нижней Месопотамии, как области распространения шумерской культуры и языка.

Царская власть впервые прочно обособилась на севере Нижней Месопотамии — в Кише, лидеры которого закрепили за собой титул лугаль (букв.: «большой человек», собственно царь) — правителя с широкими военными полномочиями. Основателем I династии Киша считался герой Этана. Согласно письменной традиции, цари I династии Киша властвовали над шумерскими городами несколько десятков тысяч лет.

Позже правитель Урука Гильгамеш (ему посвящён Эпос о Гильгамеше — Эпос о Гильгамеше считается старейшим в мире литературным произведением, созданным в 22 веке до н.э.) поразил кишского царя Аггу; доминирование Киша в Шумере закончилось, «царственность» перешла к Уруку. К концу раннединастического периода шумерские города-государства вступили в череду бесконечных войн за гегемонию.

Предполагается, что в условиях бесконечных разрушительных войн шумерская знать пошла на некий компромисс, сформировав своеобразную конфедерацию городов-государств, признававшую единого верховного правителя. На эту роль шумерские энси избрали жреца Лугальзагеси (ок. 2336—2311 годов до н. э.), правителя Уммы, который принял титулы лугаля Урука и «лугаля Страны» (то есть Шумера). Новое объединение охватило область Шумер, нанесло поражение Кишу и в ходе длительной войны разорило Лагаш, однако вскоре само было разгромлено молодым Аккадским царством.

Шумеро-Аккадское царство

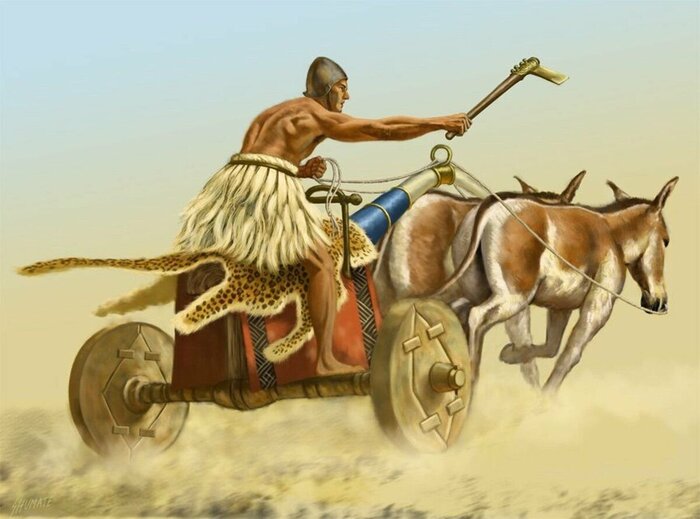

На севере от шумеров находились аккадцы. Вначале они жили как кочевники, а затем перешли к земледелию и создали свою собственную страну – Аккад. В ХХIV в. до н.э. Аккадом правил царь Саргон, который стал известен благодаря созданию первой в мировой истории постоянной армии из лучников и пеших воинов, а также боевых колесниц.

Сильная аккадская армия быстро завоевала Шумер, и разные земли объединились в одно царство. Саргон I провозгласил себя «царём Шумера и Аккада». Шумеро-аккадское общество было неоднородным, поэтому Саргон I, опираясь на поддержку жрецов и постоянную армию, установил сильную личную власть. Храмы он задабривал многочисленными дарами, а воинам жаловал обширные земли. В ответ жрецы прославляли царя и внушали жителям веру в то, что власть Саргона I происходит от воли богини Иштар. Во время правления Саргона I в стране была построена единая ирригационная система, возводились новые дороги, порты, а также была установлена единая система мер и весов.

С начала XXII до конца XXI века до нашей эры, Шумеро-Аккадским царством правила III династия Ура. В это время произошел экономический и торговый рост Междуречья, в обществе широко распространилось рабовладение — даже бедные ремесленники и пастухи владели своими рабами.

Города-государства потеряли остатки самостоятельности, вся страна разделена на наместничества, где правили наместники и жрецы, назначенные царем. Все имущественные и личные споры между жителями царства решались по одному из древнейших сборников законов — законам царя Ур-Намму.

В 2003 г. до н.э. на ослабевший город Ур напали кочевые племена: он был разграблен, правящая царская династия пала. Шумеро-Аккадское царство прекратило свое существование. С крушением государства III династии Ура, политика возрождения шумерской культуры потеряла основу, и сама шумерская культура начала стремительно угасать.

Власть в Месопотамии захватывали семитоязычные аморейцы (сутии), не связанные с традиционными шумерскими элитами. В XVIII веке до нашей эры Исин был захвачен аморейской Ларсой, а Ларса, в свою очередь, подчинилась аморейскому Вавилону, который под правлением Хаммурапи снова объединил Месопотамию в единую державу. Правители Вавилонского царства уже начали издавать законы на аккадском языке, который (в форме вавилонских диалектов) стал основным для всей Южной Месопотамии — Шумера и Аккада. Во времена правления вавилонского царя Самсуилуны в Шумере произошло крупное восстание; меры, принятые царем в ответ, привели к разрушению местных городов (включая Ур и Урук) и упадку шумерской культуры. Параллельно в болотистых низовьях Тигра и Евфрата возникло Приморское царство, которое также захватило множество городов Шумера. Последний стал ареной противостояния между Вавилоном и Приморьем, что привело к дальнейшему разорению шумерских центров. В примерно 1722 году до нашей эры приморский царь Илиман захватил Ниппур — главный центр шумерской письменности и культуры. После отвоевания Ниппура вавилонцами местная школа уже не смогла вернуть свое значение, и шумерский язык окончательно превратился в мертвый. Попытки возродить шумерскую школу в Вавилоне оказались безуспешными, и хотя на протяжении многих последующих веков шумерский язык оставался языком религии и науки в Вавилонии, он был уже мертвым, и сами вавилоняне с каждым веком все меньше понимали его. Начиная с II тысячелетия до нашей эры, для всего населения Южной Месопотамии — потомков шумеров и аккадцев — историки использовали новое название — «вавилоняне».