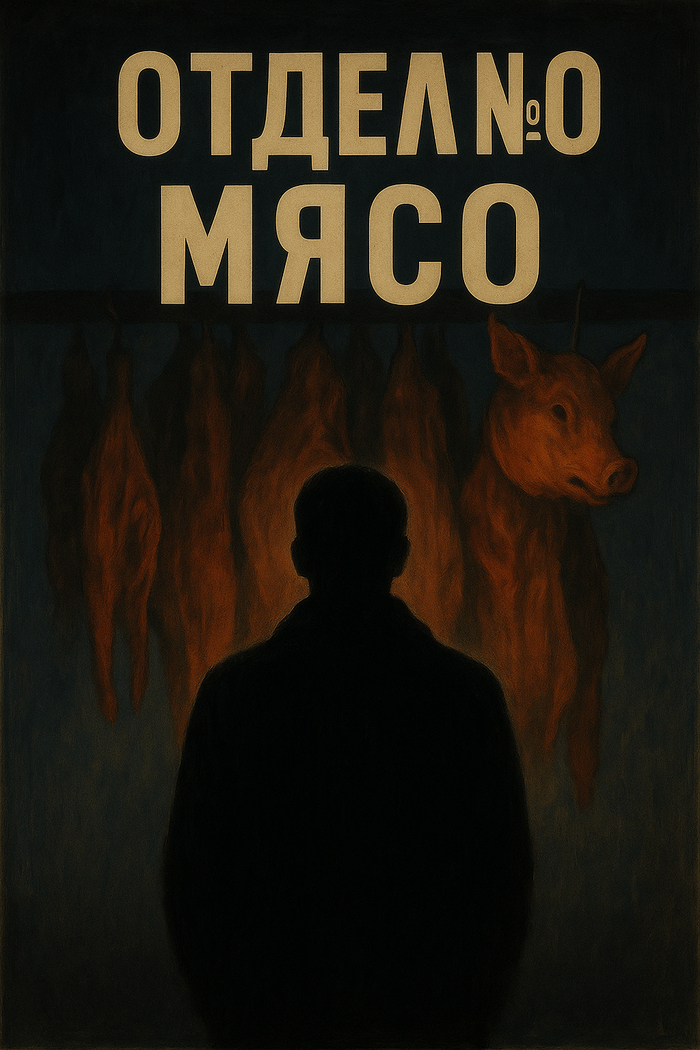

Отдел №0 - Мясо, часть 1

Грифу выдали икону.

Сказали, мол, старая. Даже древняя.

Она лежала в узком ящике из толстого железа, завернутая в какую-то грязную тряпку, которой Гриф и полы побрезговал бы мыть. Никаких бумаг, подписей, отметок. Только малярный скотч, на котором изящным каллиграфическим почерком Старшого были выведены координаты.

Гриф развернул ткань в машине, уже у самого места назначения. Он с трудом заставил себя прикоснуться к иконе. Внутри поднялась мутная волна тошноты и отвращения. Он выдохнул и вспомнил.

Ему было лет пять или шесть. Ездили с матерью за мясом на городской рынок у кинопроката — тот, который через пару лет закрыли за антисанитарию и закатали в асфальт.

Тогда была жара, густая, удушливая, с гудением в ушах и плотно-масляным воздухом. Они с матерью часто бывали на этом рынке — закупаться в более приличных местах было слишком дорого.

Гриф старался задерживать дыхание каждый раз, когда от подгнивших в деревянных ящиках фруктов и овощей они приближались к мясному отделу. Но даже на пике сосредоточенности хватало его ненадолго — несвежий воздух просачивался в легкие и оседал прогорклой пленкой, часами мучившей его вплоть до самого вечернего купания.

Мясо висело прямо в проходах на крюках, переживших не одну дохлую тушу. Мухи летали с вальяжным достоинством хозяев рынка, оседали на руках и волосах, ползли по скулам, оставляя за собой гадливую щекотку.

Мать Грифа торговалась профессионально, с тонкостью и грацией лисицы. Ей удавалось снизить и без того невысокие цены почти до нуля. К сожалению для Грифа, процесс этот был не быстрым. Поначалу он старался смотреть себе под ноги и дышать пореже. Но через несколько таких походов набрался смелости, чтобы осмотреться вокруг.

Он хорошо помнил, как впервые уставился прямо на прилавок. На свиную голову, которая лежала боком, смотрела на него пустыми глазницами и морщилась белесым рылом. Пленка уже покрывала уши, и из разреза на шее сочилась густая, мутная слизь, как из старого яйца. Гриф тогда не струхнул и отшатнулся. Стоял, сцепив пальцы за спиной, смотрел и думал, сколько раз ему надо будет поспать, чтобы забыть эту свинью.

От прикосновения к иконе у него появилось похожее чувство. Но в этот раз он уже понимал, что его сознание впитает это воспоминание также, как оно впитывало и всю прочую дрянь — вне очереди, без фильтров и намертво. Чтоб не дай бог забылось.

Лик на иконе был истертым и выцветшим — то ли Богородица, то ли кто пострашнее. Ресницы стерты, взгляд выбелен, рот сжат в узкую линию, а по краю нимба что-то неуловимо ползало. Не буквально, но достаточно явно, чтобы внутренности сжались и пальцы чуть не выронили доску.

Он положил икону на колени, перевел дыхание. Пальцы вспотели. На щеке — капля. Он стер ее, думая, что это пот, но на ладони осталось что-то темное, похожее на кровь.

— Начальник, ты как? — раздалось откуда-то сбоку, с заднего сиденья. Глухо, будто сквозь вату.

Это был Кеша. Смотрел настороженно, без дерзости, с опаской, что сейчас случится что-то нехорошее.

Гриф моргнул, посмотрел на ладонь . Та уже была абсолютно чистой

— Нормально, — отозвался он, — просто... блевотно.

— Еще бы. Я отсюда чувствую, как фонит, — сморщилась Олеся.

Кеша поежился, откинулся на сиденье и принялся шарить в рюкзаке. Наверное, искал таблетки или распятие. Или автомат. Все три были бы кстати.

Гриф снова взглянул на икону. Та лежала спокойно, без движения. Просто старая, грязная доска, закопченная временем, с блеклым изображением и тонкой серебряной каймой, облизанной коррозией. Но под краской, под тяжестью и вековой копотью было что-то, что ждало.

И как-то особенно тихо становилось внутри машины. Как в забытом храме, где пару веков никто не молился.

— Ну, свято место пусто не бывает, братцы, — бросил Гриф. — Пошли занимать.

Он открыл дверь буханки и легко выпрыгнул на разбитую проселочную дорогу. Ботинки вошли в землю с мягким чавканьем.

Олеся вынырнула из машины следом. Резко остановилась, сгибаясь чуть вперед как от удара. К лицу подкатила тошнотная бледность, пальцы метнулись к животу, массируя и разминая незаметный глазу спазм. Потом выпрямилась, глядя вдаль. Тихо, почти беззвучно, произнесла:

— Я ее не возьму, не проси.

Голос был ровный, но в нем ухало беспокойство.

— Да кто ж тебе ее отдаст, — ответил Гриф, не отводя взгляда от иконы. — Я с ней уже почти сроднился.

Олеся заметно выдохнула. Ее все еще чуть трясло, но она заставила себя собраться.

— Она... знает, куда идти.

— Ну и хорошо, — сказал Гриф. — Веди, куда там эта страхоебина хочет.

Киса вышла из машины, зевнула, принюхалась и скривила тонкий нос как заправская светская львица, которой поутру налили скисшее молоко в латте.

— У нас тут, ретрит? — Она взглянула на Грифа и икону, потом на Олесю. — Снова соединяемся с природой?

Олеся не ответила. Она медленно подняла руку и показала вперед, на небольшой пролесок, начавшийся между двумя деревьями с набрякшими почками.

Шалом, застегивая куртку, скосил взгляд на Грифа.

— Ты, может, ее хоть уберешь обратно в ящик? Или на палку насадим, понесешь как знамя?

— Нет, — сказал Гриф. — Так надежнее.

— Еще бы надежнее было бы закопать и забыть, — буркнул Шалом.

Кеша вышел из буханки последним, натянул капюшон, потом посмотрел на икону из-за плеча Грифа. И застыл. Он помолчал секунду, выдавил:

— Она дышит?

— Лучше бы нет, — ответил Гриф. — Пошли.

Он пошел неровной походкой, опираясь на подсказки Олеси. Икону держал крепко, прижимая к груди, как раненого зверя или младенца.

Олеся двинулась следом. Она шла осторожно, как по тонкому льду. Ее мотало — в теле все сопротивлялось и умоляло развернуться и бежать подальше. Иногда она вздрагивала ни с того ни с сего, напрягала спину и продолжала идти.

Киса шла рядом с Шаломом, намурлыкивая что-то из репертуара Круга, почти попадая в ноты. Обычно Шалом прикопался бы: мол, опять орешь, как мартовская кошка.

Но вместо этого только беззлобно хмыкнул и постарался запомнить ее не вполне мелодичное мурчание, а не сутулую спину Грифа, который шагал все тяжелее.

Кеша выстукивал что-то в телефоне, периодически показывая экран Мыши, которая безучастно пожимала плечами и просила его внимательнее смотреть под ноги.

— Мы на месте, но нам тут не рады — сказала Олеся, когда буханка уже исчезла из виду.

— Икона? — спросила Мышь.

— Место, что-то в нем.

— Отлично, — пробормотал Шалом. — Значит, все идет по нашему сомнительному плану.

Гриф молчал. Икона в его руках тяжело пульсировала сквозь тряпку, словно тянулась к коже. Он отогнул угол ткани и оглядел дощечку.

На нижнем ребре что-то темнело. Углубление, как от сучка. Но внутри крошечный шип и просто старая заноза. Когда Гриф провел пальцем, та вошла в подушечку без сопротивления и даже почти без боли. Легко распорола кожу и приникла к выступившей крови.

Воздух перед ним дрогнул. Как от жара, поднимающегося над землей прозрачной дребезжащей стеной.

Мышь поежилась, остановилась.

— Это было? — спросила. — Вот сейчас. Как будто… сдвинулось все.

— Оно и сдвинулось, — задумчиво протянул Шалом, подошел ближе. — Вот оно снова. Видишь? Если всматриваться, то становится яснее.

Олеся сделала шаг вперед. Глаза сузились. Она провела рукой в воздухе, мягко ощупала тонкую пленку отделяющую их от Узла, надавила изящным ноготком. И тогда он проявился.

Такой же лес, но темнее, гуще, покрытый липкой влагой. И чем дальше они смотрели, тем плотнее становился мираж — креп, обретал форму, накладывался на этот мир и сплетался с ним.

— Вот она, тропа, — прошептала Олеся. — Уже почти открылась.

— Держитесь рядом, — сказал Гриф. Голос отдавал сухой ржавчиной.

Он не выпускал икону. Не отводил глаз.

— Если кто-то отстанет или поймет, что не может — возвращайтесь молча, не сбивайте остальных.

Киса невольно обернулась — машины за спиной уже не было, как и всего, что их окружало раньше.

— Ой, — сказала она тихо. — Ой, мама.

Шалом рядом с ней шумно выдохнул, поправляя рюкзак и протянул ей крепкую аккуратную ладонь.

Олеся шла за Грифом, чуть в стороне. Каждый ее шаг сглаживал складки миража, делал Узел ближе и реальнее.

Они шли — и мир проседал под ногами. Менял запах, звук, цвет. Но не сразу. Не резко. Как вода, если в нее входить медленно.

Икона дрогнула в руках у Грифа, когда они подошли к первому развалившемуся домику. Гриф на миг задержал шаг, потом, не сказав ни слова, убрал ее в рюкзак — небрежно, как отработанный инструмент.

Внутри Узла пахло гнилью. Не сыростью, не затхлостью, а мясной, жирной гнилью, тянущейся от земли, травы, от каждого трухлявого бревна. Плесень покрывала балки, сползала по ним, как остывший воск.

— Выглядит, как квартира моего первого отчима, — протянула Киса, указывая на остатки дома. — Только толпы алкашей не хватает.

Кеша сплюнул. Попал в щель между раскрошенных досок. Оттуда что-то чмокнуло.

— Тут очень не хочется умирать, — сказал он.

— Да и жить не особо, — Шалом прищурился, посмотрел на небо. — Темновато как-то, не находите, господа?

Мышь подняла голову. Потом замедлилась, остановилась и уставилась вверх, в ту сторону, где должно было быть солнце или хотя бы намек на него.

— Темнеет не потому, что вечер, — сказала она. — Оно сверху...

Небо было как пленка. Густая, темная, с разводами. По ней текли бесформенные пятна. Перетекали, наслаивались, образовывали гротескные силуэты.

— Едрить! Небо шевелится! — не сдержала удивления Киса.

— Не небо, — сказал Гриф. — Граница.

Команда замерла, вглядываясь вверх.

Свет мигнул лишь на несколько мгновений, но даже этого было достаточно, чтобы Кеша вжал голову в плечи и сделал шаг назад, встретившись с каменно-твердым торсом Шалома.

— Ты это видел? — спросил он.

— Нет, — ответил Шалом. — И ты тоже не видел, если психика дорога. Забудь.

Киса молча поправила куртку. Мышь крепче сжала автомат. Гриф бросил взгляд на Олесю — та застыла, чуть приоткрыв рот, и тоже смотрела вверх. Не с ужасом, а с какой-то замершей болью.

Тени перекатывались, мокрыми тряпками елозили по своду. Где-то между ними вспыхнул свет и высветил не только то, что находилось внутри Узла, но и стелилось поверх него. Живая, бесформенная масса, в которой не было ни верха, ни низа. Она рвалась на части, шевелилась, вываливала наружу куски плоти, глаз, когтей, лиц — и снова собиралась воедино, уже не тем, чем была секунду назад.

Из глубины выныривали отростки — руки, рты, вытянутые морды, слипшиеся тела. Они ели друг друга, корежились, наслаивались уродливыми наростами, пока кто-то из них не пробивался ближе к пленке, отделяющей их от этого мира. И тогда тонкий слой воздуха вспухал, трещал, раздувался надутым пузом мыльного пузыря, готовый вот-вот лопнуть.

Они все тянулись внутрь — туда, где еще оставался свет, дыхание и настоящая, не замаранная постоянным умиранием жизнь.

— Давайте не будем туда долго смотреть, — негромко сказала Олеся. — Оно замечает в ответ.

— Уже заметило, — пробормотал Кеша. — У меня в животе как-то… пусто стало.

— Это потому что ты сегодня три банки энергетика всосал и не поел, — Киса хмуро глянула на него. — Вот батончик хоть съешь, полегчает.

Мир дышал медленно, с хрипом, как гигантское легкое, забитое мертвой кровью. Каждый шаг отзывался вязким сопротивлением земли.

— Что вообще это за место? — выдохнул Кеша, дожевав батончик с орехами. — Ну вот буквально. Что это?

— Узел, мой дементный друг, — ответил Гриф. — Один из первых вроде. По крайней мере так мне сказал твой иссохший, но на удивление живучий предок.

— А если он... не живой больше? — спросила Мышь. — А просто остался тут с тех времен? Без Бога. Один…

Кеша хохотнул:

— Дед-то? Да в нем и так живого не много было.

— Растешь, пацан, — отозвался Гриф, — еще лет пять и даже сможешь ему в глаза смотреть, когда это говоришь. Если доживешь, конечно.

Сквозь туман наконец начали проступать силуэты. Черные, покосившиеся, будто вырубленные топором по пьяни — избы, сараи и сортиры. На приличное жилье для человека уже не тянуло, но и не развалины — что-то еще держалось. Крыша, где не вся черепица отвалилась. Ступени, где остался след босой ноги, вдавленный в мягкое дерево.

Гриф замедлил шаг.

— Осторожней. Здесь могут быть...

— Люди? — спросила Мышь. Голос звучал, как у врача перед вскрытием.

— Или то, что осталось от них, — сказала Киса.

Справа слабым вздохом скрипнула дверь.

Изнутри потянуло сгоревшей луковицей, брожением и на удивление мясом, хоть и несвежим.

В этом запахе мутнел сгорбленный силуэт. Истонченное до сухожилий и костей тело, укутанное в застиранные лохмотья.

— Гости, — прохрипел владелец дома. Голос звучал приглушенно и безрадостно.

— Проходите, — добавило оно. — Стол уже накрыт. Бог велел делиться.

— Нет уж, — выдохнул Кеша и отшатнулся.

Слева открылась еще одна дверь. Потом третья.

Деревня задышала скрипами, шорохами, неловкими подвываниями ветра между щелями. Она просыпалась от долгого прозябания, чтобы увидеть редких гостей.

Из переулков хромали, ползли и покачивались на тонких ногах люди.

Кожа у них была серой, сухой и обескровленной. Волосы истончились, а у многих и вовсе выпадали клоками. Пальцы — тонкие, одеревеневшие, с крошащимися ногтями. Губы побелели, потрескались, а у некоторых покрылись скудной сукровицей и язвами от беспрестанного жевания, посасывания и облизывания.

Часть из них держали в руках миски, вырезанные из кости или дерева, с запекшихся коричневыми остатками чего-то, что раньше было едой.

Они шли и шли, пока вся улица не заполнилась гнилостным дыханием, глухими вздохами и болезненными ужимками.

Кто-то прошептал:

— Мы не ели сегодня. И вчера не ели.

— Бог сказал, что воздержание очищает, — ответил другой.

— Очистило, — сказал третий, показывая руки, где вместо пальцев остались мягкие короткие обрубки. — Куда уж чище.

Из-за спин вылез мальчишка, лет десяти, но в нем не было ни детства, ни живости. Тонкое, как у старика, с застывшей улыбкой и пустыми глазами лицо внимательно разглядывало людей слишком полнокровных и румяных для этого места.

— Приветствуем. — просипел он. Губы блеклые, зубов нет.

Гриф остановился, выдохнул сквозь зубы:

— Так. Внимание. Без резких движений. Не трогать. Не отвечать. Не вступать в контакт.

— Кажется, поздновато уже, командир, — сказал Шалом.

— Мы ждали, — прошептала другая женщина, у которой на руках был мешок с чем-то шевелящимся. Тряпье, из которого сочился слабый, влажный звук. — Столько веков ждали, так устали, измучились. Но мы держимся ради всего святого и ради вас.

Гриф только выдохнул.

— Никто не стреляет, пока я не скажу. Двигаемся вперед.

Гриф посмотрел на Олесю.

— Чувствуешь?

— Да, — сказала она. — Мы рядом.

И добавила тихо:

— Они не плохие, не желают нам зла. Они... срослись с тем, что держит это место.

Старик с белыми глазами и уродливыми старческими пятнами, покрывавшим каждый сантиметр его тела, вышел вперед. Он шаркал босыми ногами с черными подошвами, трещинами и слипшейся пылью.

— Помолитесь с нами. Хоть раз. Хоть ради виду.

Гриф не ответил. Рука легла на автомат. Он сделал шаг. Потом еще. Слева приблизился мужчина с голым торсом — кожа свисала лоскутами, как старая клеенка. На груди зияло что-то вроде распятия, вырезанного криво и неаккуратно. Он наклонился:

— Тебе бы тоже... легче стало бы...

Гриф прошел мимо, толкнув его плечом. Тот не удержался на ногах, осел прямо в пыль, закашлялся слизью.

Толпа сгустилась. Они не нападали, но двигались навстречу, как насекомые на свет. Руки вытягивались — одни с надеждой, другие — в судорогах. Кто-то хватал за рукав, кто-то просто терся плечом, вжимался телом. Один ребенок, обмотанный грязной тряпкой, смотрел снизу вверх мутными глазами, в которых плескалось что-то неестественное.

— Господь да воскреснет, — прохрипела старуха. — И расточатся...

— Резче давайте, — коротко бросил Гриф команде. — Сиськи мять потом будете.

Шаг за шагом, как пробка сквозь родовой канал, они проталкивались вглубь, через теплую, шевелящуюся массу.

Мышь шла, опустив голову. Она не хотела смотреть, потому что знала, что если встретится взгляд хоть одного, только одного — все. Не удержит лицо, затопит этой дрожащей, влажной жалостью себя и команду.

Киса споткнулась — и сразу же кто-то вцепился в нее. Не агрессивно. Как в мать. Детская ладонь, шершавая, вся в корочках, ранках и заусенцах. Пальцы сомкнулись на рукаве нетвердой хваткой.

В руке у Кисы оказалась карамель — липкая, со сползающей оберткой. Она никак не могла вспомнить, откуда. Наверное, оттуда же, откуда и сигареты, которые Гриф доставал из любых пространств с ловкостью фокусника. Киса быстро сунула конфету в раззявленный детский рот, и маленькие глаза округлились от удивления.

— Тсс. Никому ни слова, — выдохнула, и мальчик исчез.

Она осталась. Поморгала несколько раз, потерла лицо рукавом и звучно хрюкнула носом.

— Сука, да чтоб вы все… Блять

Быстрым движением перекинула рюкзак вперед и распахнула куртку, обнажая уставную жилетку с плотно набитыми карманами.

Сухпайки, орешки, мармеладные витамины, сухие каши, бинты. Даже пара небольших плюшевых игрушек-брелков. Все пошло в ход. Все — в руки, в миски, прямо в раскрытые широко рты, в пустые мешки вместо животов.

— Нате. Жрите, — Она кидала все новые и новые находки из потайных и не очень карманов. — Только не давитесь, мать вашу!

— Ты чего творишь?! — не выдержала Мышь, вцепилась в нее сзади. — Ты не понимаешь, нельзя же, Гриф запретил!

— Понимаю. Лучше твоего понимаю, — отрезала та. — Похер. Пусть хоть выгонит потом, хоть отпиздит.

Она дернулась и легко вырвалась. Мышь, даже в злости, не могла с ней совладать. Слишком мала была. Слишком девочка на фоне высокой и сильной Кисы.

— Кобыла упрямая, — с досадой выплюнула Мышь.

Где-то неподалеку заорал Шалом.

— У вас обеих с головой туго?! — Он рванул к ним, пихаясь плечами сквозь плотную толпу. — Вам приказ командира для услады ушей просто?

Он схватил Кису за локоть. Не деликатно — как нужно, чтобы двигалась.

— Страдать. Будем. Потом. — Отрезал каждое слово.

Киса не сопротивлялась, просто шагнула за ним, продолжая кидать остатки еды из карманов.

Шалом матерился. Сквозь зубы, с отвращением. Расталкивал руки, локти и чьи-то лица. Он терпеть не мог скопища вони, грязи, жалкой надежды на крохи чего-то лучшего. Надежда раздражала его сильнее всего. Он много раз представлял, что сделал бы, окажись он в позиции униженного и просящего. И каждый раз на ум приходил то спусковой крючок, то банальная бритва.

Позади шла хмурая Мышь. Молча, но очень зло перебирая ногами.

И только сзади — стоны. Хриплое: «еще чуть-чуть…» и хруст челюстей, переживающих неожиданные блага вперемешку с остатками своих же зубов.

Кеша вздрогнул, когда они подошли. Он и так переминался, как на иголках. Пытался никому не навредить, но вышло наоборот — пнул от испуга костлявого мальчонку, тот рухнул.

— Блядь, извини!

— Не извиняйся, — рявкнул Шалом, и добавил уже мягче — Они не услышат.

Кеша зажмурился. Он дышал в рукав, потому что все казалось зараженным и испорченным — и воздух, и взгляд, и даже их приглушенные молитвы.

— Нас тут сожрут, — протянул он.

— Не сожрут, мы жилистые, — бросил Гриф. — Шевели давай булками.

Он осмотрел подошедшую троицу снизу вверх. Шалом весь в грязи и, кажется, чей-то блевоте переживал один из худших дней жизни. Киса смотрела в никуда влажным взглядом и даже подрастеряла былую стать. Мышь пробиралась сквозь человеческое море злая, запыхавшаяся, но вполне боевая. Не густо, но лучше, чем ничего.

— Шалом алейхем! — осклабился Гриф. — Велика милость твоя, проводник заблудших овец.

Шалом фыркнул, отмахнулся:

— Да пошел ты. В следующий раз кину обеих там, где стояли.

— Ага, только потом не ной, что без них скучно и свет не мил без женской красоты.

Они медленно протискивались дальше, и Грифу грело душу ощущение, что их снова было достаточное количество для интеллектуальных бесед.

Олеся не отставала. Она шла тихо, голову опустила, руки прижала к груди. Как будто боялась спровоцировать. Глядя на нее, местные плакали и рьяно молились и крестили то ее, то себя.

— Они чувствуют, — сказал Шалом. — Что она своя.

— Своя она тут только нам, — огрызнулся Гриф резче, чем ему бы хотелось. — И то на пол шишечки. А их она пугает до усрачки.

Толпа становилась все гуще. Кожа терлась о кожу, вонь просачивалась под одежду, въедалась в слизистую глаз и носа. Кто-то шептал на ухо. Кто-то пытался целовать лопнувшими губами запачканные уставные сапоги.

— Не оглядываться, — бросил Гриф. — Не останавливаться. Не...

Голос его оборвался.

***

Предыдущие рассказы серии:

1. Отдел №0 - Алеша

2. Отдел №0 - Агриппина

3. Отдел №0 - Мавка

4. Отдел №0 - Лихо одноглазое

5. Отдел №0 - Кораблик

6. Отдел №0 - Фестиваль

7. Отдел №0 - Страшные сны

8. Отдел №0 - Граница

9. Отдел №0 - Тайный Санта (вне основного сюжета)

10. Отдел №0 - Белый

11. Отдел №0 - Белый, часть 2

12. Отдел №0 - Белый, часть 3

13. Отдел №0 - Любящий (можно читать отдельно от основного сюжета)

14. Отдел №0 - Домой

15. Отдел №0 - Договор

16. Отдел №0 - Трудотерапия

17. Отдел № 0 - Труженск

18. Отдел №0 - Лес