Королева эпизода: Актриса, которую все знали в лицо, но никогда не могли назвать по имени...

Она не играла королев и прим. Её героини не сводили с ума толпы поклонников и не произносили пламенных монологов. Её царством были эпизоды — несколько секунд, пара реплик.

Но именно Алевтина Румянцева обладала уникальным даром: за несколько кадров создать целую судьбу. Она была той самой актрисой, лица которой не знали по имени, но без которой советское кино потеряло бы часть своей души.

Её героини — это сама жизнь, подслушанная с улицы: улыбчивая почтальонка, уставшая прачка, решительная колхозница, московская соседка. Часто её роли в титрах скромно значились просто «женщина с ведром» или «соседка», а то и вовсе оставались без упоминания.

Но стоит лишь увидеть её доброе, умное лицо, искреннюю улыбку или взгляд, полный понимания, — и образ сразу оживает. Зритель безошибочно узнавал и любил её, такую простую и такую родную.

Её собственная история началась в Москве, в простой семье. Но вот творчество жило в доме с самого начала: родители, фабричный рабочий и медсестра, после смены бежали не домой, а в самодеятельный театр. Они и привили маленькой Але любовь к сцене. Из трёх сестёр Румянцевых только она одна выбрала путь искусства — остальные стали учёными-химиками.

Путь к мечте не был лёгким. Во ВГИК её приняли только с третьей попытки, когда ей было уже 20, но упорство победило. Уже на втором курсе она дебютировала в кино в роли медсестры — очень знаковая роль, ведь её мама тоже была медсестрой.

А настоящий творческий взлёт ждал её на съёмках фильма «Евдокия», где молодая актриса приглянулась самой Татьяне Лиозновой. Так началось сотрудничество, которое подарило зрителям лучшие работы Румянцевой.

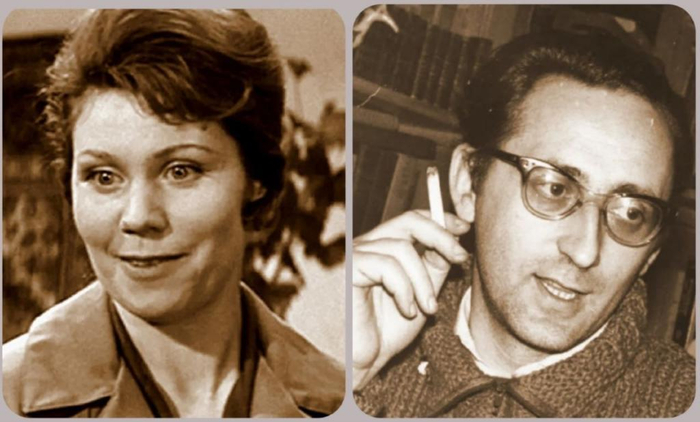

Личная жизнь актрисы сложилась счастливо, хоть и не по общим меркам. Замуж она вышла в 32 года за человека, который был младше её на 8 лет, — Наума Клеймана, тогда ещё начинающего киноведа. Это был союз двух преданных кинолюдей.

В 37 лет Алевтина родила дочь Веру и ненадолго ушла из кино, чтобы насладиться материнством. Но очень скоро её ждал новый виток карьеры: на следующий год её пригласили сразу в пять картин! Среди них была и легендарная лента «Три тополя на Плющихе», где её Нинка — подруга главной героини — навсегда врезалась в память зрителей.

А потом были работы, которые знала вся страна: хитрая и обаятельная Матрёна в «Тенях исчезают в полдень», строгая сотрудница министерства в «Отпуске за свой счёт» и трогательная мама главной героини в «Карнавале». Каждая роль — это маленький шедевр, визитная карточка настоящей народной актрисы.

Её дочь, Вера, пошла по стопам отца, став известным киноведом и хранителем наследия великого Эйзенштейна. А сама Алевтина Алексеевна до глубокой старости сопровождала мужа в его поездках по миру, поддерживая его как верная спутница и друг.

Она ненадолго вернулась в кино на излёте карьеры, снова сыграв свою коронную эпизодическую роль — простую женщину. Простую, как сама жизнь, которую она так гениально и без пафоса умела показывать с экрана.

Алевтины Румянцевой не стало в 2011 году. Но остались её героини — такие же, как миллионы женщин той эпохи. И в этом была её магия: она не играла простых людей. Она была одной из них. И в этом — её вечная, незабываемая красота.

Ребят, спасибо, что дочитали до конца. Очень признателен всем тем, кто делится моими статьями, ставит лайки и оставляет комментарии. Я всегда только «ЗА» конструктивную критику или оправданные замечания. Благодаря этому, становлюсь лучше и лучше с каждым разом.

Вы также всегда можете поддержать автора канала (исключительно по вашему желанию и порыву)

Также буду рад, если присоединитесь к нашему уютному сообществу, где мы обсуждаем великих людей прошлого, делимся интересными фактами и эпизодами из их жизни

➡️ Сообщество

Всем добра и тепла, до скорых встреч❤️

Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР. 20 раскрашенных фотографий. Часть 29

Преподаватель-методист Всесоюзного научно-исследовательского института физкультуры Ирина Голубева (1 справа) проводит занятия по аэробике, 1984 год.

СССР — это удивительный сплав прогресса, культуры и социальных экспериментов. Старые фотографии показывают не только официальную историю, но и её живые, неочевидные моменты. В этой подборке — редкие кадры из советского прошлого, которые я раскрасил. Приятного просмотра!

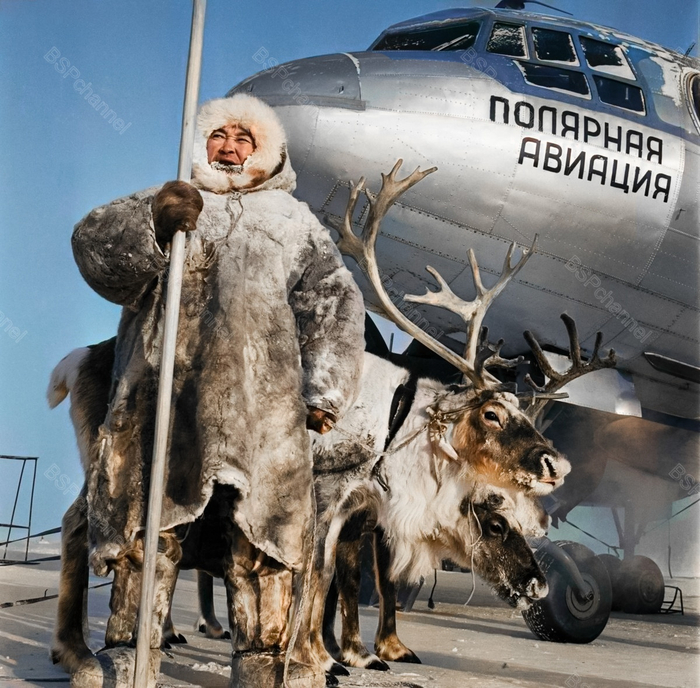

Один из лучших охотников колхоза им. Калинина — Василий Чуприн со своей упряжкой. (Таймырский) Долгано-Ненецкий автономный округ. 20 февраля 1962 года.

Полярная авиация СССР — специализированный вид гражданской авиации, созданный для перевозки грузов и пассажиров, логистического обеспечения и проведения разведки в полярных регионах Северного и Южного полушарий.

Её основные задачи включали: освоение Арктики и Антарктики, ледовую разведку для навигации судов, доставку людей и оборудования на полярные станции, поддержку научных исследований в бассейне Северного Ледовитого океана и в Антарктике.

Этот род авиации играл ключевую роль в освоении северных территорий и стал важной частью советской арктической программы.

Филиал Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Москва, 1980-е.

«Аптекарский огород» — старейший парк и знаменитый ботанический сад Москвы, известный далеко за пределами России. Он одновременно служит учебной базой для биологического факультета МГУ и является живым музеем растений.

На небольшой территории в самом центре столицы соседствуют: вековые пальмы и древнейшая ива, огромные кувшинки и величественные древовидные пионы, цветы-хищники и традиционные лекарственные травы.

Его уникальная коллекция насчитывает более трёхсот лет истории. Здесь не просто выращивают растения — их изучают, сохраняют и используют для научных исследований.

На фотографии кувшинка — Виктория амазонская. Одно из самых крупных и впечатляющих водных растений в мире. Её листья могут достигать 3 метров в диаметре, выдерживая вес до 70 кг, а цветки раскрываются ночью, меняя окраску с белой на розовую.

Кинотеатр «Октябрь». Минск, 1975 год.

Самый крупный кинотеатр Минска, построенный по проекту архитектора Малышева, открылся в столице 30 января 1975 года. За свои первые 40 лет работы его зрительные залы посетили около 70 миллионов человек — цифра, говорящая о масштабе и популярности этого культурного объекта.

Продажа разливного пива. Ростов-на-Дону, 1973 год.

В Советском Союзе пиво было чрезвычайно популярным, и его любили как молодёжь, так и взрослые. Из-за высокого спроса оно часто находилось в дефиците, и за ним выстраивались очереди.

Пиво можно было купить: в гастрономах — в стеклянных бутылках, на улицах в бочках на колёсах с надписью «Пиво», В специализированных пивных ларьках.

Самым распространённым пивом на розлив был сорт «Жигулёвское». Разливалось в кружки, стеклянные баночки, а также отпускалось на вынос в трёхлитровых банках или жестяных бидонах. Многие покупали его не только для дома, но и для дружеского отдыха — например, на скамейке в парке.

На лесоповале. СССР, 1940-е.

Во времена войны, когда мужчины ушли на фронт, именно женщины, старики и подростки обеспечивали работу заводов, полей, шахт и железных дорог. Они копали противотанковые рвы, строили укрепления, трудились на износ в цехах и на колхозных полях, воспитывали детей и ждали вестей.

Дети, многим из которых было едва по 12–14 лет, работали наравне со взрослыми: подбирали осколки после бомбёжек, помогали в госпиталях, водили тракторы и обслуживали станки. Многие остались без родителей, но продолжали жить, учиться и трудиться, чтобы страна не встала.

Ухта, 1957 год.

В 1956–1957 годах известный советский фотограф Семён Осипович Фридлянд совершил поездку в города Севера Советского Союза. Там он создал уникальную серию снимков, запечатлевших не только быт и культуру северных народов, но и удивительные моменты взаимодействия людей с природой.

Оленьи бега в Тюменской области, 1969 год.

Паровоз Эр773-19 пересекает проспект Ленина по улице Энтузиастов. Челябинск, 1970 год.

Разъезжали по городу не пассажирские, а товарные поезда. Благодаря специальной железнодорожной ветке — ответвлению Транссиба, — они прямо по улицам Челябинска следовали к Мелькобинату за мукой, грузились и продолжали путь, уже минуя центр города.

Эта система позволяла эффективно решать логистические задачи, не нарушая городского движения. Такие составы стали частью повседневной картины того времени. Сейчас на этом месте шоссе.

«Зимний вечер с музыкой», СССР, 1968 год.

Детское кафе «Икар», расположенное в самолете ТУ-134, который передали детям работники авиаремонтного завода. Минск, БССР, 1983 год.

Кафе «Икар» было оборудовано внутри настоящего самолета Ту-134 и вместе с роскошной детской площадкой по соседству сделал счастливым местное поколение ребят 1980-х годов. Похожие заведения работали и в других городах Советского Союза.

Взлет противолодочного самолета. СССР, 1970 год.

Маневры Военно-морского флота СССР "Океан-70", проходившие в акваториях Атлантического, Тихого океанов и прилегающих к ним морей. 14 апреля – 5 мая 1970 года.

Бе-12 «Чайка» — советский противолодочный самолёт-амфибия (летающая лодка). Серийное производство было организовано на Таганрогском авиационном заводе №86 имени Г. М. Дмитрова.

Готовая продукция Ирбитского мотоциклетного завода - мотоциклы «Урал» М-62. Свердловская область, 1961-1965 гг.

Свадебное фото. Новокузнецк, 1987 год.

Школьники собирают металлолом. Галерейная улица, Феодосия, 1969 год.

Во времена Советского Союза школьники активно участвовали в сборе вторсырья — в первую очередь макулатуры и металлолома. Это было не просто полезное дело, а важная часть воспитания чувства коллективизма и гражданской ответственности.

В школах регулярно проводились социалистические соревнования между классами: кто соберёт больше вторсырья, тот получал грамоты, место на доске почёта, а иногда и ценные призы — экскурсии, поездки, билеты на мероприятия.

Сдавали вторсырье и вне школьной программы — в специальных пунктах приёма. При этом был реальный стимул: из-за дефицита товаров можно было получить за определённое количество талоны на книги, школьные принадлежности — например, фломастеры, которые были в большом спросе.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Валерий Быковский с женой Валентиной на отдыхе. Московская область, 1963 год.

Транспортировка ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз-21"на стартовую площадку. Космодром Байконур. Казахская ССР, 1976 год.

Турбоход "Советский Союз" в открытом море, 1960 год.

«Советский Союз» — океанский лайнер, построенный на германской верфи Blohm + Voss в 1922 году под названием Albert Ballin. Судно изначально предназначалось для трансатлантических перевозок.

В 1935 году корабль был переименован в Hansa, продолжая службу под флагом Третьего рейха. После окончания Второй мировой войны лайнер перешёл к СССР как трофей и получил новое имя — «Советский Союз».

Более 25 лет судно использовалось советским пароходством для перевозки пассажиров и грузов, став одной из известных страниц отечественного морского пассажирского флота. Однако уже в 1980 году его вывели из эксплуатации под названием «Тобольск», а в 1982 году корпус отправили на металлолом, где он был разрезан в Гонконге.

Инженер - технолог хлебопекарного завода колхоза имени С.М. Кирова Кореновского района демонстрирует свежеиспеченный хлеб. Краснодарский край, 1976 год.

Приморский климатический курорт Пицунда на Черноморском побережье Кавказа в Абхазии. Уличное кафе, 1968 год.

5 ноября 1967 года был официально открыт курортный комплекс «Пицунда», расположенный в живописном уголке Черноморского побережья. Комплекс включал семь 14-этажных гостиниц и пансионатов, ставших символом советской эпохи массового отдыха.

Благодаря уникальному субтропическому климату, целебному воздуху и живописной природе, Пицунда быстро завоевала статус всесоюзного курорта. Отдых здесь считался престижным и доступным не каждому — потому мечта попасть сюда была у многих советских граждан.

Курорт также славился своими гостями: на его территории часто останавливались высшие государственные чиновники, политики, деятели культуры и искусства — как советские, так и зарубежные.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

Что видно в сравнении

• Форма против идеи: имперский герб — про личность и традиции; советский — про класс и общественный проект.

• Детали против символа: в монархическом гербе много исторических ссылок и мелких элементов; в советском — мощные, легко читаемые знаки массовой мобилизации.

• Эстетика и коммуникация: имперская визуальность стремится к торжественности и преемственности, советская — к простоте и доступности для широкой аудитории.

ГАЗ-53

Старичок ГАЗ-53. До сих пор в строю. Выпускался он до 1993 года, даже, если предположить, что этот был выпущен в 93-м, всё равно немало пожил.

МГНОВЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ЖИЗНИ

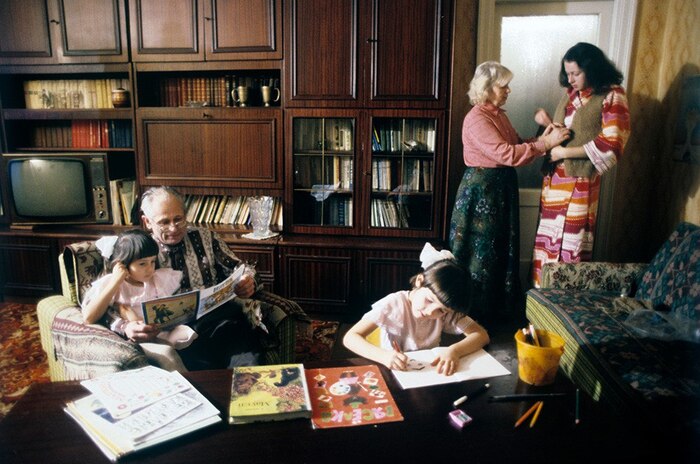

Сотрудница технического отдела цеха производственного оборудования Минского тракторного завода Людмила Шереверя со своими дочерьми, бабушкой и дедушкой. Минск, Белорусская ССР, 1982 год. Фото Евгения Коктыша.

Какой была психологическая атмосфера той жизни, понимают только люди, которые хотя бы в детстве её застали и запомнили. У тех, кто рос и формировался в постсоветское время, этого и в ощущениях нет.

Что такое квартира без ипотеки и коммунальных платежей, которые каждые полгода сжирают всё более значительную часть твоих доходов? Каково это, быть уверенным в том, что ты никогда не лишишься своей работы, «не вписавшись в рынок»? Что значит получать медицинскую помощь и образование, не заглядывая в свой кошелек и не задумываясь, сколько ты за это должен заплатить? Для многих та жизнь уже нечто из разряда легенд и мифов. А по историческим меркам — рукой подать.

Хорошо было бы, если бы лет через 40 наши потомки, рассматривая фото и видео сегодняшней рыночной российской действительности, уже не знали по собственному опыту, что такое капитализм.

Думай сам/Думай сейчас

Подборка душевных и ярких фотографий деревенской жизни в СССР. 20 раскрашенных фотографий. Часть 3

"Деревенский ухажёр". Вечерние посиделки. Белорусская ССР, 1981 год.

Сегодня перед нами снова тёплые, живые и трогательные кадры, переносящие в уютный мир деревенского быта — простого, размеренного и овеянного ностальгией.

Каждая фотография — как портал в прошлое: бескрайние золотые поля, благоухающие сады, деревянные дома, ребятишки на велосипедах, женщины, занятые хозяйством, праздники на свежем воздухе… То самое лето, которое, возможно, и знало свои трудности, но в памяти оживает светлым, тёплым и по-особенному чудесным.

Наверняка у многих эти снимки вызовут воспоминания о собственном детстве. О днях, когда воздух был напоён ароматом скошенной травы, а вечера наполнялись стрекотом кузнечиков.

Все фотографии в этой подборке были раскрашены.

Житель деревни занимается заготовкой дров. Деревня Овинищи Гороховецкого района Владимирской области, 1987 год.

Традиционный и жизненно важный вид деятельности в сельской местности. Этот кадр запечатлел повседневный труд, на первый взгляд простой и обыденный, но игравший огромную роль в обеспечении тепла и выживания в условиях отсутствия централизованных систем отопления.

Заготовка дров была не просто хозяйственной работой, а частью образа жизни сельского населения, требующей сил, навыков и упорства.

На площади центральной усадьбы колхоза. Саратовская область. Колхоз "Победа", 1986 год.

Совхоз "Повадинский" деревня Вельяминово Московской области. Одна из улиц совхоза, 1983 год.

9 октября 1982 г. всё население посёлка вышло на улицы. В этот осенний день состоялось торжественное открытие нового микрорайона «Колос». На празднике присутствовало партийное руководство, потомок знатного рода Вельяминовых, советский актёр Пётр Сергеевич Вельяминов.

В совхозе были не только поля и животноводческие комплексы, но и кинотеатр, часовая башня, и даже каскад прудов, что придавало месту особый колорит.

Механик совхоза Валентин Водолазов в новом доме с семьей. Совхоз "Повадинский" деревня Вельяминово Московской области, 1983 год.

Субботний вечер в деревне Михалево Лотошинского района Подмосковья. Молодые колхозники из колхоза "Заветы Ильича" - свинарка В.Вагина и тракторист А.Ионин, 1956 год.

Тракторист приехал на встречу на легендарном мотоцикле ИЖ-49. История мотоцикла ИЖ-49 берёт своё начало в послевоенные годы, когда Советский Союз получал репарации от Германии. Среди них — оборудование заводов машиностроения и вывоз технологичных станков. В 1946 году эти поставки позволили модернизировать производство на Ижевском мотозаводе, начав новый этап в истории советского мотостроения.

Вместе с оборудованием в Ижевск прибыли немецкие специалисты, которые помогали наладить выпуск техники и обучали местных инженеров. Также были переданы технические документы на популярный в то время мотоцикл DKW NZ 350, ставший основой для нового советского проекта.

В 1947 году сошёл с конвейера первый прототип — ИЖ-350, который стал прообразом будущего ИЖ-49. Мотоцикл обладал мощным двигателем и передовой коробкой передач, но ходовая часть не соответствовала уровню силовой установки — управление оставляло желать лучшего.

Следующие несколько лет инженеры завода активно работали над совершенствованием конструкции, особенно подвески и шасси. Усилия увенчались успехом: в 1951 году начался выпуск ИЖ-49 — первого мотоцикла ижевского производства, оснащённого телескопической вилкой, что стало настоящим прорывом в плане комфорта и управляемости.

Этот мотоцикл обеспечивал отличную устойчивость как на асфальте, так и на бездорожье — песке, грязи или камнях. ИЖ-49 стал эталоном советского мотоцикло-строения того времени и долгие годы оставался одним из самых массовых и популярных мотоциклов в стране.

Село Забродье в Минской области Белорусской ССР, 1980 год.

Учительница начальной школы в деревне Водлозеро Пудожского района Галина Егорова. Дорога в школу. Карельская АССР, 1982 год.

В село Ведлозеро Галина Егорова приехала в 1970-х годах по распределению, как и многие молодые специалисты того времени. С тех пор она неизменно работает в местной школе, отдавая образованию десятилетия.

Её история — пример глубокой привязанности к профессии и преданности своему делу, несмотря на все трудности жизни в отдалённых уголках страны. Работа в сельской школе требует не только профессионализма, но и огромного терпения, душевной щедрости и силы характера.

Деревня Коуровка. Река Чусовая в районе турбазы «Коуровская». Свердловская область, 1979-1985 год.

Каждой весной ледоход сносил мост, а летом его приходилось заново строить — так было из года в год. Этот цикл повторялся долгие годы, пока такие работы не прекратились совсем.

Орловская область, 1980-е.

«Семейный подряд». СССР, 1980-е.

«Деревенские забавы», 1980-е.

Думаю каждый вспомнит истории из детства, как катался на большом велосипеде деда или отца "под раму". И как-то нормально было, километров 5-10 проехать за горохом, кукурузой, когда у молодых початков волосы шелковистые! Детство!

Деревня Коуровка, 1987 год.

Талицкий Чамлык. Ныне Липецкая область, 1946 год.

Липецкая область была образована 6 января 1954 года путём выделения окраинных районов из состава Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей. Это административное решение позволило создать новую территориальную единицу с центром в городе Липецке.

Жители села Терехово Латвийской ССР, 1985 год.

Занятия верховой ездой в конноспортивной секции в станице Некрасовская в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, 1986 год.

Семья Лапшиных в своем доме. Деревня Овинищи Гороховецкого района Владимирской области, 1987 год.

Советский и белорусский график и живописец, заслуженный деятель искусств Белорусский ССР Георгий Поплавский работает над портретом А. Мохнатого, мастером народного промысла плетения из лозы. Деревня Масковичи Витебской области, 1981 год.

Участники молодежного кружка при совхозе имени Кирова. Ставропольский край, 1976 год.

Семейный подряд в деревне. У дома семьи Солдатовых. Московская область, 1987 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.