«Уважаемая редакция, подскажите, пожалуйста. Как люди выводят новые виды животных?» Вопрос от читателя

Прежде чем отвечать на вопрос «как», необходимо разобраться – «зачем»?

Зачем люди выводят новые породы животных и растений? Чем человека не устраивают уже существующие в природе виды?

Посмотрите на картину, написанную голландским живописцем в далёком 1645 году, в XVII веке.

На картине изображены разные цветы и плоды – присмотритесь к ним повнимательнее! Тыквы, груши, персики... Но что это за странный плод, разрезанный напополам? Это обыкновенный арбуз! Или необыкновенный? Мы с вами привыкли к тому, что у созревшего арбуза мякоть – ярко-красная и сам арбуз – крупный, обязательно сладкий, вкусный и душистый. Только вот арбуз был таким далеко не всегда – предок арбуза, который африканцы племени сан в Намибии называют «тсамма», на привычный нам арбуз совсем не похож. Он маленький, мякоть у него белого цвета, да вдобавок ко всему ещё и горькая! А если всё-таки постараться и съесть всего лишь маленький кусочек такого сырого дикого арбуза, у вас непременно случится (извините за подробности) сильный понос. И вообще можно отравиться.

– Но зачем же африканцы стали выращивать арбузы? Если они горькие, да ещё и ядовитые?

Дело в том, что арбуз на девяносто процентов состоит из воды. В пустыне Калахари (название пустыни происходит от слова «кгала», которое на языке тсвана означает «великая жажда») плоды тсамма – иногда единственный доступный источник воды для питья! Также в пищу употребляют семена тсаммы («семечки»), содержащие много витаминов.

А вот вам другой пример – курица. Многие (и дети, и взрослые) просто обожают вкусную, но нездоровую пищу – то есть разные баскеты, острые крылья, наггетсы, стрипсы, ножки в обсыпке, чикен-бургеры и другие куриные лакомства. А видели вы когда-нибудь дикую курицу? Это птица совсем небольшая, размером с крупного попугая! И, собственно, есть там совершенно нечего, «на один укус» – какие стрипсы, какие крылышки, о чём вы? Кстати, мясо таких кур жёсткое и совершенно невкусное...

– Но зачем же тогда люди стали разводить кур? Если они были «маленькие и невкусные»?

Ради яиц! Ведь курица – самая удивительная в мире птица. Остальные птицы откладывают яйца и выводят птенцов всего несколько раз в году – а вот куры несут яйца круглый год. Мировой рекорд – 371 яйцо в год от одной несушки! Почему так?

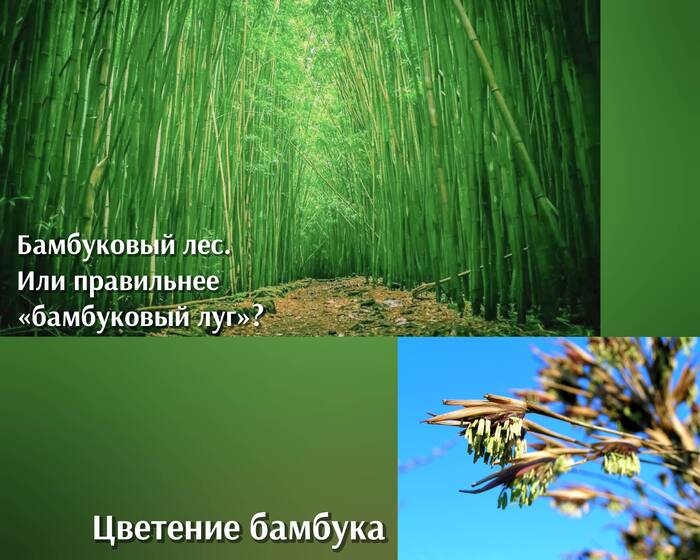

Дело в том, что родина диких кур – тропические джунгли Таиланда. Да-да, курица – это птица тропическая! А в тропических джунглях существуют свои особенные законы природы. Знакомо ли вам такое тропическое растение – бамбук? Он похож на дерево, но на самом деле бамбук – это гигантская трава! Поэтому и цветёт бамбук не каждый год, как деревья, а всего лишь один раз в жизни, то есть примерно один раз за пятьдесят лет. А после цветения бамбук погибает…

– Это очень интересно, но при чём же здесь куриные яйца?

– Терпение! Сейчас всё поймёшь…

Цветёт бамбук в одной местности одновременно – и примерно раз в пятьдесят лет землю буквально устилает слой бамбуковых семян, – настоящий пир для тех самых диких кур! В те годы, когда цветёт бамбук, куры в этой местности начинают очень активно размножаться (то есть – нестись). Потому что еды теперь хватит на всех. Люди, населявшие Юго-Восточную Азию, обратили внимание на эту особенность – куры откладывают больше яиц, когда в изобилии есть пища – и сообразили, что если этих удивительных птиц обеспечивать пищей круглый год, они будут круглый год нести много яиц! Именно так люди приручили кур.

Между прочим, очень долгое время кур разводили только в «родной» Юго-Восточной Азии – скажем, во времена фараонов и строительства египетских пирамид куры не были известны ни в Африке, ни в Европе! Да-да, представьте себе: в Древнем Египте и даже в Древней Греции люди вообще не знали птицеводства...

Растениеводство, птицеводство, скотоводство – вроде бы слова «неинтересные» (особенно если вы живёте в большом городе), но именно занимаясь этой деятельностью, человек догадался, как можно «выводить» новые породы животных и новые сорта растений: нужно тщательно, одно поколение за другим, отбирать животных или растения, обладающие нужными – полезными – признаками.

Возможно, вам знакома история-анекдот из Библии, из Ветхого Завета:

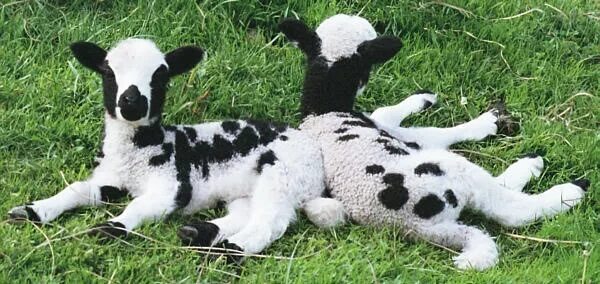

Иаков четырнадцать лет работал пастухом у своего дяди, Лавана, причём работал, по сути, «за бесплатно» (за разрешение жениться на дочерях Лавана). В стадах Лавана были чёрные и белые овцы, а овец с пятнами и крапинами не было. Тогда Лаван сделал Иакову «щедрое» предложение – в качестве награды за службу разрешил забрать всех пятнистых овец. Однако Иаков был искусным пастухом и отменным животноводом – он знал, что, скрещивая чёрных и белых овец, можно получить пятнистых ягнят! И спустя какое-то время весь скот у Лавана стал рождаться исключительно пятнистым – и этих овец Иаков забирал себе. В итоге хитрый дядюшка остался с носом, а племянник из простого пастуха превратился в богача – «и сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов».

В своей книге «Происхождение видов» великий английский учёный Чарльз Дарвин процесс отбора человеком животных и растений, обладающих нужными свойствами, так и назвал – «искусственный отбор». Какие свойства интересовали человека? Самые разные. Размеры, вкус, цвет и окрас, плодовитость, устойчивость к болезням, способность переносить жару или холод.

Возьмём самые обычные яблоки – с тех пор, как человек стал разводить яблоневые сады, с помощью того самого отбора было выведено больше семи тысяч разных сортов яблок. Крупные и мелкие, сладкие и душистые, «зимние» (то есть хорошо хранящиеся круглый год), красные, жёлтые, полосатые, десертные, «технические» (на варенье или компот)... Причём все они произошли всего лишь от дикой яблони Сиверса (или киргизской яблони, как её ещё называют).

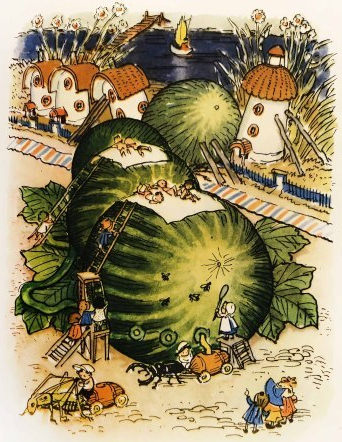

Кстати, для знакомства с искусственным отбором не обязательно читать книжку Дарвина – она довольно скучная и «для взрослых». С таким же успехом можно прочитать сказку про Незнайку у Николая Носова:

– Кто же это придумал сажать арбузы? – спросил Незнайка.

– А это у нас есть одна малышка, очень умная. Её зовут Соломка, – ответила Синеглазка. – Она очень любит сажать разные растения и выводить новые сорта. Раньше у нас совсем не было арбузов, но кто-то сказал Соломке, что видел в лесу дикие арбузы. Однажды осенью Соломка снарядила экспедицию в лес, и ей удалось найти заросли диких арбузов на лесной полянке. Экспедиция вернулась с семенами диких арбузов, и весной Соломка посадила семена в землю. Арбузы выросли большие, но оказались кислые. Соломка работала не покладая рук и пробовала сок от всех арбузов. Ей удалось выбрать арбуз, в котором был не очень кислый сок. На другой год она посадила семена от этого арбуза. На этот раз уродились арбузы не такие кислые, между ними попадались даже чуть сладкие. Соломка выбрала самый сладкий арбуз и на следующий год посадила семена от него. Так она делала несколько лет подряд и добилась, что арбузы стали сладкие как мёд...

Единственный ли способ получения новых видов животных и растений – искусственный отбор? Нет. В современной биологии есть и другой метод – так называемая генная модификация. За передачу различных свойств от родителей потомкам отвечают гены, молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, сокращённо ДНК. Генная модификация позволяет «внедрять» в организм гены, отвечающие за перенос интересующих человека полезных признаков – например, высокой плодовитости, морозостойкости, иммунитета к болезням и так далее.

Иногда генная модификация используется и чисто в эстетических целях – например, в 2003 году учёные сумели «подсадить» аквариумным рыбкам данио фрагменты ДНК медуз и кораллов – в результате появились ярко светящиеся в ультрафиолетовом свете разноцветные рыбки гло-фиш (glo-fish).

Генная модификация позволяет, в отличие от искусственного отбора, получить результат максимально быстро – за считаные месяцы вместо нескольких десятилетий или даже столетий. Но вот в чём вопрос – а в состоянии ли мы «просчитать» все последствия вмешательства в генетический код? Насколько безопасно подобное вмешательство в природу в долгосрочной перспективе? Природный баланс выстраивается тысячелетиями – насколько человек мудр и дальновиден, чтобы этот баланс не сломать?

Светящиеся аквариумные рыбки – это, безусловно, очень красиво; можно вывести и синюю розу, и оранжевого крокодила – но какими могут быть последствия таких вот «игр»? Через десять лет? Через сто? Через тысячу?

Ещё в 1989 году компания «Аквабаунти» создала генетически модифицированного лосося – атлантическому лососю (он же сёмга, ценная съедобная рыба) «подсадили» ген тихоокеанского лосося (чавычи), отвечающий за рост. В итоге сёмга вырастает до «товарного состояния» меньше чем за полтора года – в то время как обычная сёмга должна расти три года. Но... где гарантия, что, случайно оказавшись в живой природе, такая сёмга не «переконкурирует» и не уничтожит сёмгу настоящую? Где гарантия, что у людей не возникнет аутоиммунной реакции на мясо такой «переделанной» рыбы?

– «Аутоиммунной реакции»?

Это когда иммунная система человека «сходит с ума» и начинает неадекватно реагировать на угрозы; типичный пример такой реакции – аллергия. Либо иммунная система начинает «бороться» с самим организмом! Это становится причиной многих тяжелейших заболеваний…

В общем, на сегодняшний день мясо генно-модифицированной сёмги разрешено продавать только в США, остальные страны мира «осторожничают». И, скорее всего, поступают совершенно правильно. Даже традиционный искусственный отбор и выведение гибридов могут сыграть с природой и человеком дурную шутку.

В 1956 году в Бразилии решили скрестить обыкновенную европейскую пчелу с более сильной, плодовитой и выносливой африканской пчелой. Пчеловоды надеялись получить медоносную пчелу, хорошо приспособленную к жаркому климату, – казалось бы, в чём проблема? Однако в один прекрасный день из-за небрежности сотрудников лаборатории гибридные пчёлы улетели на волю... А затем начали происходить несчастные случаи – новый вид прижился, «интродуцировался» в дикую природу, но оказался очень агрессивным, намного агрессивнее и опаснее обычных пчёл. Погибали и животные, и люди, неосторожно приблизившиеся к гнезду.

«Африканизированная» пчела (журналисты назвали её «пчела-убийца») начала победоносное шествие на север – из Бразилии она попала в Центральную Америку, затем в Мексику, в 1990 году гнёзда этих пчёл были найдены в США...

В Бразилии в дикой природе полностью исчезли голубые попугаи-ара: «пчёлы- убийцы» постепенно заняли все дупла, пригодные для витья гнёзд; сейчас голубой ара встречается только в неволе...

Смотрите: вроде бы никто ничего плохого не хотел, всего-то вывести «жаростойкую» пчелу. А в итоге – куча печальных последствий, причём что будет дальше – никто не в состоянии предсказать. В общем, вмешиваться в дела природы – штука, мягко говоря, небезобидная.

«Лучик» на «Озоне» и на Wildberries. Подписка на журнал через Почту России.