Константин Кинчев и гитарист Игорь Чумычкин выступают на концерте группы «Алиса». Ленинград, 1988 год

1) Настоящая фамилия Кинчева - Панфилов. Но рок-музыканту с такой героической фамилией выступать в СССР было невозможно.

2) С июля по октябрь 1988 года над Кинчевым шёл суд по обвинению в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 206 УК РСФСР). 17 ноября 1987 года перед концертом группы во дворце спорта "Юбилейный" в Ленинграде он ввязался в потасовку с милиционерами, которые не пропускали за кулисы его первую жену, Анну Голубеву, бывшую на тот момент беременной. После этого лидер "Алисы" перед началом исполнения песни "Эй, ты, там, на том берегу" сделал вступление: "Следующая песня посвящается иностранным гостям, если оные есть в зале… а также ментам и прочим гадам!". В итоге уголовное дело было прекращено с передачей певца на поруки Ленинградскому рок-клубу, что не повлекло за собой судимости.

3) Игорь Чумычкин покончил жизнь самоубийством 12 апреля 1993 года, выбросившись из окна своей московской квартиры. Он долгое время находился в глубокой депрессии, вызванной злоупотреблением алкоголем и употреблением наркотиков. Потрясённые смертью товарища музыканты "Алисы" прервали свою концертную деятельность на несколько месяцев.

Жизнь Советского Ленинграда в 60-е годы. 20 раскрашенных фотографий

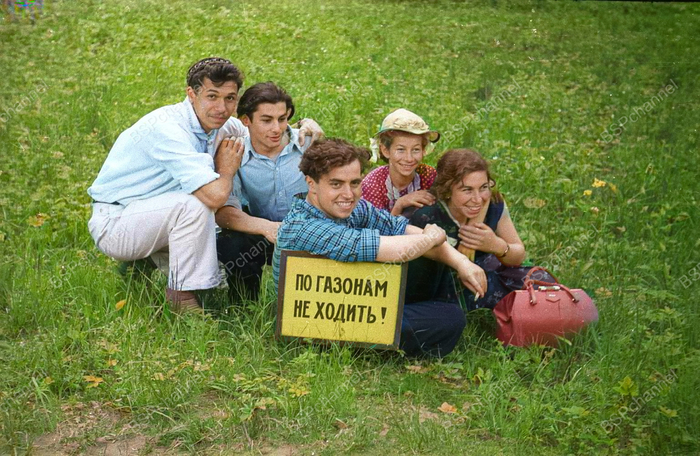

Петергоф, 1960 год.

Сегодня отправимся в увлекательное путешествие по Ленинграду и его окрестностям — на историческую прогулку в 1960-е годы. Оказавшись в прошлом, мы увидим, каким был город в тот период: как жили люди, как выглядели улицы и чем дышала столица севера в эпоху перемен и надежд. Все фотографии в подборке были раскрашены.

Ленинград, 1960-е.

У дома 11 по проспекту Раевского, 1964 год.

Несмотря на очевидное технологическое отставание, особенно заметное уже к 1950-м годам, «Москвич-401» пользовался огромной любовью у советских людей. И не зря — это был первый автомобиль, который мог позволить себе обычный советский рабочий или служащий. По сути, он стал настоящим символом доступного автотранспорта в послевоенной стране.

Корни «Москвича-401» уходят в довоенный Opel Kadett 38. Первые экземпляры машины были практически точной копией немецкого предшественника — настолько, что до 1947 года в их производстве использовались даже немецкие стартеры Bosch.

Согласно сохранившимся данным, самый первый «Москвич» был собран в ночь с 8 на 9 декабря 1946 года. Однако серийный выпуск стартовал лишь в апреле 1947 года. В первый год было выпущено около 1500 автомобилей, а уже в 1948 году — более 6700 экземпляров.

Производство «Москвича-401» продолжалось до 20 апреля 1956 года, и за этот период с конвейера сошло более 247 тысяч таких машин. Это был настоящий прорыв — первый советский «народный автомобиль», ставший частью повседневной жизни миллионов семей.

В Екатерининском парке. Пушкин, 1969 год.

Встреча на Казанском мосту, 1965 год.

Университетская набережная, 1967 год.

Легендарный советский троллейбус ЗиУ-5 стал настоящим символом городов 1960-х годов. Этот надёжный и узнаваемый транспорт не только ежедневно перевозил миллионы советских горожан, но и стал первой серийной моделью, выпущенной собственными силами Завода имени Урицкого. Именно с ЗиУ-5 началась эра массового отечественного троллейбусостроения.

Вид на Дворцовый мост в белую ночь. Июнь 1961 года.

Белые ночи можно наблюдать и в других северных городах — таких как Осло, Хельсинки, Архангельск и Мурманск. Однако именно Ленинград, а затем и Санкт-Петербург, на протяжении уже многих десятилетий остаётся главным магнитом для туристов со всей страны в этот волшебный период года.

Деревянный мост в ЦПКиО, 1965 год.

Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова (ЦПКиО) — живописный парк, расположенный на Елагином острове. Основан 5 августа 1932 года.

После убийства видного советского деятеля Сергея Мироновича Кирова в 1934 году парк был переименован в его честь, став символом народного признания и памяти.

Вечерний Ленинград. Вид на Думу, 1960-е.

Праздничное убранство на Невском. Скорее всего перед нами вечер Первого Мая. Традиционно украшенная башня бывшей Городской думы. В 1967 году световую вывеску "Ресторан" заменят на "Садко".

На Невском проспекте, 1966 год.

Выгрузка контейнеров на новом участке речного порта на правом берегу Невы, 1964 год.

Пешеходный переход, 1963 год.

Дворцовая площадь, 1967 год.

Уборка снега на Воронежской улице, 1960-е.

С середины 1960-х годов уборку улиц в городе всё чаще стали выполнять с помощью специализированной техники. Однако порой по асфальту всё ещё медленно катились старые телеги, запряжённые лошадьми, — напоминание о прошлом, упрямо не желавшее исчезать.

Носильщики ожидают прибытия поезда на Московском вокзале, 1965 год.

Катание на ослике в Ленинградском зоопарке, 1960 год.

Ленинградский зоологический парк — один из старейших зоопарков России и один из самых северных в мире. Он был основан в 1865 году и с тех пор стал важным центром сохранения животного мира, научных исследований и просветительской деятельности в городе.

Площадь Стачек, 1960 год.

Адмиралтейская набережная, 1968 год.

Необычным весенним развлечением ленинградцев было вылавливание льдинок после вскрытия реки и сооружение из них причудливых ледяных замков. Это было не просто детской игрой, а своеобразным городским ритуалом, символизирующим конец долгой зимы и приход весны. Жители собирались у берегов Невы, выбирали самые красивые куски льда и, как настоящие архитекторы, складывали из них миниатюрные крепости, превращая набережные в сказочное ледяное царство.

На Большеохтинском мосту, 1962 год.

Большеохтинский мост — автодорожный металлический разводной мост через реку Неву. Построен в 1911 году, он стал первым в городе мостом через Неву с так называемой ездой понизу: проезжая часть расположена на уровне нижнего пояса пролётного строения, что придаёт мосту уникальный инженерный облик.

С 1909 по 1930-е годы мост носил имя Императора Петра Великого. В середине реки у него расположен разводной пролёт, позволяющий проходить крупным судам.

Сегодня Большеохтинский мост признан объектом культурного наследия России регионального значения.

20-я линии Васильевского острова, 1960 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

Ответ user9427367 в «Адская соседка: три года истязаний в Петербурге»8

По моему мнению, СССР разрушали десятки миллионов паразитов: Десятки миллионов паразитов разрушали СССР

Напишите пожалуйста, сколько в СССР было терпил?

Ответ на пост «Адская соседка: три года истязаний в Петербурге»8

терпилы как с начала 90-х начали терпеть, когда они свою же Родину разрушили, стерпели уничтожение СССР и социализма...так и терпят 35 лет. Страдают, болеют и гибнут — главное терпеть свои страдания. Но они даже терпят горе, болезни и гибель своих же детей! Интересно, что они ещё и приближают горе и гибель своих родных, своих детей, своё горе и свою гибель. Трамп конечно прав, хотя он ещё очень культурно об РФ выражается. Жаль, что нормальных людей в России совсем мало (кстати, почти все жители Ленинграда в 1991 позорно стерпели или даже одобрили переименование Ленинграда в СПб).

Была недолго проблема у нас в доме с птичницей, которая вешала кормушки...ну птицы-голуби начали засирать всё. Ходил к ней поговорить. Срезал и срывал кормушки. Проблему решил. Никто не помог (ни жители, ни государство). Ничего. Разобрался сам.

«Голубая дивизия»...

Немцы окружали Ленинград только с юга, а с севера позиции занимали финские войска. Не умаляя преступлений Германии, не стоит забывать, что, кроме граждан Третьего рейха, в удержании города в удушающем железном кольце блокады принимали участие и многочисленные добровольцы из стран Европы, направившиеся на восток в качестве «новых крестоносцев».

После завершения 1 апреля 1939 года кровопролитной гражданской войны победой генерала Франко на территории Испании установилась полуфашистская диктатура. Весть о том, что Германия начала войну против советской России, вызвала в Испании небывалый ажиотаж среди местных националистов.

22 июня 1941 года испанский министр иностранных дел Серрано Суньер сообщил послу Германии в Мадриде Эбегарду фон Штореру, что Испания приветствует нападение на СССР и готова оказать помощь добровольцами. Через два дня Адольф Гитлер принял это предложение. По всей Испании были открыты десятки вербовочных пунктов, на которые устремились тысячи волонтеров. Количество желающих бороться с ненавистными большевиками превысило ожидаемое в 40 раз, из-за чего 2 июля 1941 года вербовочные пункты были вынуждены свернуть свою деятельность. Большую часть добровольцев составляли ветераны гражданской войны, члены движения ХОНС (Хунты национал-синдикалистского наступления, объединенной с Испанской фалангой), которые прибывали на призывные пункты в своей традиционной униформе – синих рубашках и красных беретах. От цвета их рубашек и произошло неофициальное название Испанской добровольческой дивизии – «Голубая дивизия» (Divizion azul).

13 июля 1941 года первый эшелон с добровольцами отправился в Германию, через день туда вылетел командир свежеиспеченного формирования генерал Муньос Грандес и его штаб. К 20 июля все испанские добровольцы были собраны в Баварии в учебном лагере Графенвер. Там испанцы прошли необходимый медицинский осмотр, им выдали стандартную полевую форму вермахта. От обычных пехотных дивизий испанцев теперь отличал только особый знак на рукаве выше локтя.

25 июля дивизия получила номер по немецкой номенклатуре и стала 250-й пехотной дивизией вермахта стандартной комплектации, состоящей из трех полков по три батальона в каждом. Полки получили номера 262, 263 и 264. В состав дивизии также входили артиллерийский полк, включавший один дивизион тяжелой артиллерии, противотанковый дивизион, разведывательный и запасной батальоны, несколько рот связи, медиков, военной полиции и… ветеринаров. Общая численность дивизии составляла 18 693 человека – 641 офицер, 2272 унтер-офицера и 15 780 нижних чинов. 31 июля 1941 года испанские добровольцы присягнули на верность Гитлеру. Обучение дивизии ведению боя по немецким уставам проходило легко, большинство солдат имело богатейший опыт сражений гражданской войны, и потому к 20 августа было объявлено о готовности подразделения к отправке на фронт.

И вот 29 августа испанские батальоны пешим порядком двинулись на восток. Впереди лежали разбитые дороги Литвы, Белоруссии и России. После 40-дневного марша испанцы наконец-то достигли Витебска. Командование вермахта вначале предполагало использовать дивизию на центральных участках фронта, однако обстановка потребовала срочной переброски войск в группу армий «Север», под Ленинград. 4 октября 1941 года «Голубая дивизия» прибыла на фронт на участке Новгород – Теремец, где сразу же подверглась первому испытанию – атаке русской пехоты. Тогда же впервые в боевых донесениях советских войск проскользнуло сообщение о появлении на фронте испанцев под командованием генерала Муньос Грандеса. Оно также гласило, что дивизия укомплектована молодежью 20–25 лет, которая сражается очень храбро. 16 октября германские войска перешли в наступление на волховско-тихвинском направлении. Немецким частям удалось прорвать оборону на стыке 4-й и 52-й армий. В советской фронтовой сводке от 25 октября сообщалось, что «испанская дивизия, овладев деревнями Шевелево, Сытино, Дубровка, Никитино, Отенский посад, пока их удерживает».

В ноябре 1941-го ударили сильные морозы, до –30. Теплолюбивым жителям Пиренейского полуострова пришлось несладко – довольно много солдат получили обморожения. 4 декабря 1941 года советские войска нанесли контрудар по позициям 250-й пехотной дивизии. Засевшие в промерзших окопах испанцы упорно обороняли свои рубежи. Красноармейцам удалось окружить часть 269-го полка, дело доходило до рукопашных схваток. К 7 декабря бои в районе Отенского посада утихли, прорвавшиеся части советских войск были отброшены назад. Эта победа дорого обошлась испанцам. Например, только 2-й батальон 269-го полка потерял 580 человек: 120 убитыми, 440 ранеными и обмороженными, 20 пропало без вести.

В конце декабря Красная армия начала еще одно наступление, массированному удару снова подверглась «Голубая дивизия». «В сводках 52-й армии от 24, 25 и 27 декабря сообщалось, что части 250-й испанской пехотной дивизии, оставив Шевелево, в прежней группировке обороняются на западном берегу реки Волхов на участке Ямно – Еруново – Старая Быстрица и оказывают упорное сопротивление продвижению наших частей, неоднократно переходя в контратаки» – так вспоминал об этих событиях генерал Иван Иванович Федюнинский в своей книге «Поднятые по тревоге». Несмотря на стойкое сопротивление противника, войска 52-й армии прорвали оборону и отбросили испанцев на несколько десятков километров. Об ожесточенности боев говорит такой факт: из сформированной командованием «Голубой дивизии» в первые дни января 1942 года сводной лыжной роты численностью 206 человек к середине месяца в строю осталось всего 12 бойцов.

Отступив на западный берег реки Волхов и получив очередное пополнение маршевыми батальонами, регулярно прибывающими из Испании, солдаты «Голубой дивизии» заняли оборону. Однако спокойно отсидеться в теплых блиндажах им не удалось. 7 января войска Волховского фронта нанесли новый удар. По данным штаба 52-й армии, потери полков испанской дивизии доходили до 100–150 человек ежедневно и к началу апреля 1942-го составили 8000 человек. Несмотря на это, немцы относились к своим союзникам с прохладцей. Адольф Гитлер в «Застольных беседах» 5 января 1942 года заметил: «Немецким солдатам испанцы представляются бандой бездельников. Они рассматривают винтовку как инструмент, не подлежащий чистке ни при каких обстоятельствах. Часовые у них существуют только в принципе. Они не выходят на посты, а если и появляются там, то только чтобы поспать. Когда русские начинают наступление, местным жителям приходится будить их». Оставим эти досужие домыслы на совести фюрера. Немецкое командование 18-й армии считало, что «Голубая дивизия» с честью выдержала тяжелейшие испытания зимы 1941–1942 годов.

С мая 1942 года дивизия вела бои в районе так называемого Волховского котла, а в конце июня участвовала в тяжелейших схватках за Малое и Большое Замошье, в месте прорыва частей 305-й стрелковой дивизии РККА. «Перед фронтом 305 сд в районе Большое Замошье подошли подразделения 250-й испанской дивизии, и происходила перегруппировка легионов «Фландрия» и «Нидерланды»… Наши части, изнуренные предыдущими боями, испытывающие недостаток снарядов, а некоторые части и недостаток патронов, не имея продовольствия, продолжали оказывать противнику упорное сопротивление… Было уничтожено свыше 1000 солдат и офицеров противника и подбито 17 танков…» – сообщает выписка из доклада начальника штаба Волховского фронта от 25–26 июня 1942 года «О проведении операции по выводу 2-й Ударной армии из окружения». 27 июня 1942 года были уничтожены последние боеспособные части 2-й Ударной армии, Волховский котел был ликвидирован, война на этом участке фронта перешла в позиционную стадию.

20 августа 1942 года германское командование начало отводить потрепанные полки и батальоны «Голубой дивизии» в тыл для отдыха и переформирования. 26 августа была осуществлена переброска остатков дивизии в район Сиверской, Сусанино, Вырицы, Большого Лисино, куда из Испании пришло долгожданное пополнение. По сравнению с первоначальным контингентом дивизии, состоящим из идейных противников коммунизма, вновь прибывшие маршевые роты представляли собой странный конгломерат из убежденных фалангистов, мелких уголовников, искателей приключений, авантюристов и просто случайных людей. Находились и курьезные мотивы для вступления в «Голубую дивизию». Так, один военнопленный из 269-го полка сообщил, что пошел на войну, чтобы досадить своей матери, другой мотивировал свой поступок неладами с женой. Многие завербовались из карьерных побуждений: за службу в России было обещано повышение на два звания, других на этот поступок толкнули меркантильные интересы. К примеру, как указывает историк Светлана Пожарская в своей статье «Испанская «Голубая дивизия» на советско-германском фронте», «каждый солдат «Голубой дивизии» получал в месяц 60 рейхсмарок, им единовременно выплачивались подъемные в размере 100 песет, семьи военнослужащих в Испании получали по 8 песет в день». Это были очень неплохие деньги: в Мадриде суточный заработок квалифицированного строительного рабочего составлял 9 песет, пекаря – 10 песет, владельца небольшого магазинчика – 10–20 песет в день.

Начиная с 10 сентября 1942 года испанская 250-я дивизия производила планомерную замену 121-й немецкой пехотной дивизии на позициях под Ленинградом. Из оперативного приказа по 250-й дивизии следует, что границей обороняемого сектора с востока была железная дорога Колпино – Тосно, с запада – населенный пункт Баболово. Так «Голубая дивизия» нашла свое место в кольце блокады, заняв 29-километровый участок фронта.

13 декабря 1942 года генерала Муньос Грандеса сменил другой известный испанский генерал, ветеран гражданской войны Эмилио Эстебан-Инфантес. Дивизия новоявленному командиру досталась отнюдь не образцовая: в полках царил разлад, сержанты и офицеры регулярно избивали солдат, из-за практически безнаказанного воровства интендантов и офицеров рядовые бойцы частенько не получали положенных по нормам продуктов, регулярная связь с Испанией почти отсутствовала, письма шли по три-четыре месяца, газет не видели почти полгода. Энергичному генералу благодаря своему авторитету удалось привести вверенное ему подразделение в относительный порядок. И, как оказалось, вовремя: утром 12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов при поддержке Балтийского флота начали наступление с целью прорыва блокады. Уже к утру 18 января для немцев сложилась критическая ситуация, и командир 18-й германской армии генерал-полковник Линдеман был вынужден выдвинуть навстречу атакующим советским войскам резервы, снятые с других участков фронта. Командование «Голубой дивизии» выделило для переброски в район Мги (рабочий поселок № 6) батальон 269-го полка, состоявший из наиболее дисциплинированных и стойких солдат. Красная армия успешно продемонстрировала на них всю свою возросшую мощь: к 28 января из батальона численностью в 800 человек в строю осталось всего лишь 28 бойцов.

10 февраля пришел черед получить свое и для остальных частей «Голубой дивизии». После массированной артподготовки советские войска перешли в наступление с целью захвата населенного пункта Красный Бор, ключа ко всей линии немецкой обороны. Всего за сутки 250-я дивизия потеряла 75 процентов личного состава, или 3645 человек. Командование «Голубой дивизии» бросило на фронт все резервы, включая запасной батальон и тыловые части, но это не спасло ситуации – Красный Бор был оставлен. В конце февраля 1943 года остатки дивизии участвовали в боях на Колпинском участке, а после 19 марта, когда фронт стабилизировался, испанские добровольцы надолго заняли окопы и начали утомительную позиционную войну, периодически забрасывая в ближайший тыл советских войск группы разведчиков. Последний бой частей 250-й пехотной дивизии на советско-германском фронте состоялся 4 октября 1943 года восточнее города Пушкин, когда на участке 269-го полка советские войска провели неудачную разведку боем.

В октябре 1943 года под давлением западных союзников генерал Франко официально отозвал Испанскую добровольческую дивизию с фронта. Однако, зная, что это осложнит испано-германские отношения, каудильо закрыл глаза на то, что почти половина личного состава не вернулась домой. Одни солдаты поддались бешеной пропаганде фалангистов, других оставили в приказном порядке.

Всего за время участия испанских подразделений в боевых действиях на Восточном фронте через их ряды прошло около 55 000 человек. Точное количество убитых, раненых, пропавших без вести и попавших в плен испанцев в 1941–1943 годах неизвестно. По немецким данным, потери 250-й пехотной дивизии составили 12 726 человек, из них убитыми 3943 (в том числе 153 офицера), 8446 ранеными, 326 пропавшими без вести. В личном архиве генерала Франко имеются данные об общих потерях в 12 737 человек, из них 6286 убитыми. Западные источники называют цифру потерь в 4954 убитыми и 8700 ранеными. По документам ГУВПИ (Главного управления по делам военнопленных и интернированных) СССР, добровольно сдались и были взяты в плен в бою 452 испанца.

В отличие от многих других иностранцев на службе Германии, испанцы были абсолютно уверены, что они идут не порабощать, а освобождать Россию от большевистского ига. Своих противников они называли не «русские», а «красные». Кажется, солдаты 250-й пехотной дивизии были единственными оккупантами, в которых одновременно уживались непримиримость к врагу на фронте и удивительно добродушное отношение к простым жителям Советского Союза.

Колдун из военно-морского училища

Помимо призраков в среде мореплавателей время от времени появлялись и самые настоящие колдуны. И если о преданиях отдалённых времён мы можем говорить с долей иронии и недоверия, то к свидетельствам морских колдунов нашего времени мы должны относиться серьёзно. Воспоминания капитана 1-го ранга в отставке Владимира Михайлова могут, на первый взгляд, показаться невероятными, но честное имя автора обязывает отнестись к воспоминаниям флотского ветерана со всей ответственностью.

Итак, вспоминает капитан 1-го ранга в отставке Владимир Михайлов:

«Место действия - Ленинград, Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского. Кузница инженерных кадров для Военно-морского флота, готовящая не только высокообразованных инженеров, но и офицеров-воспитателей.

И вдруг среди этих обычных земных парней поползли совершенно невероятные слухи о том, что на втором курсе дизельного факультета курсант Коля Кабанцев показывает настоящие чудеса, в которые невозможно поверить. Конечно, не верил рассказам своих друзей-свидетелей и я, автор этих строк, пока сам не увидел всё своими глазами.

Происходило это в 1950 году. Насколько я помню, Кабанцев был бирюковатым, неразговорчивым брюнетом. Особой мужской привлекательностью он не отличался, но, странное дело, на танцевальных вечерах у Коли партнёрши были почему-то всегда наимилейшие. В учёбе он не блистал. Вырос он на таёжном золотом прииске, где работал его отец.

Тайные слухи о „чудесах“, естественно, стали достоянием военной контрразведки, после чего к Коле проявили пристальный интерес не только её сотрудники, но и политотдел, и командование училища. Вскоре в одной из лабораторий Коля в присутствии уполномоченных лиц, а также представителей кафедр точных наук продемонстрировал свои невероятные способности.

Поначалу военное, идеологическое и научное начальство в один голос отмело всё виденное, заявив, что это массовый гипноз. Но потом, говорят (я при этом не присутствовал), все „чудеса“ зафиксировали на фотоплёнку, и она тоже почему-то поддалась „массовому гипнозу“. Факт чудес оказался неопровержимым. И вот тут произошло первое чудо. Лет пять назад Колю за его проделки по меньшей мере списали бы на флот. Теперь же он с его необъяснимыми способностями оказался кому-то нужен, и поэтому его оставили в училище, категорически запретив, под угрозой страшных кар демонстрировать „чудеса“. События, о которых пойдёт речь, я знаю со слов однокашника и товарища Коли Кабанцева, ныне капитана 1-го ранга в отставке Володи Гаюнова.

Курсанты нашего училища после первого курса проходили морскую практику на допотопном учебном корабле „Комсомолец“, который ещё при царе-батюшке выполнял ту же учебную роль под названием „Океан“. На нём обучались морскому, шлюпочному, сигнальному делу, несли вахту вперёдсмотрящими, в машинном и в котельном отделениях. Все курсанты были расписаны по объектам приборки и под руководством кадровых старшин и матросов драили корабль несколько раз в день до блеска от киля до клотика.

Вообще-то старшины и матросы, особенно старослужащие, нас, курсантов, за людей не считали и старались всячески выказать нам своё презрение. Правда, никто нас не трогал даже пальцем, не говоря уж о каких-то издевательствах. За исключением старых флотских издёвок.

И конечно, при таком отношении личного состава к нам, „салагам“, был совершенно немыслим поступок Коли, который однажды, за час-полтора до обеда, зашёл на камбуз и потребовал, чтобы старший кок дал ему пяток котлет. Он, мол, проголодался. Раскормленный пожилой мичман первоначально просто остолбенел от наглости, а потом, придя в себя, выхватил из котла с борщом огромную, литра на два, поварёшку с дубовой ручкой и, желая проучить наглеца, замахнулся ею на Колю, но… поварёшка почему-то развернулась у него в руках, и со всей силой мичман врезал ею себе в лоб.

Трудно описать чувства, охватившие кока: тут и боль, и ярость, и полное непонимание того, что же произошло, и, конечно, жуткий мистический страх. Уж не знаю, что там было дальше, но с тех пор Коля, когда хотел, непринуждённо являлся на камбуз, и мичман-кок услужливо кормил его чуть ли не тортами.

Не сложились у Коли отношения с главным боцманом. Коля был довольно ленив, что тут же заприметил боцман, тоже мичман в преклонном возрасте и друг старшего кока. И то ли по собственному почину, то ли по навету друга-кока, но боцман невзлюбил Кабанцева и постоянно старался назначать его на самые трудные и грязные работы. Коля не вылезал из цепного ящика, спешно оббивал ржавчину с якорной цепи или из междудонного пространства, откуда ветошью выбирал воду и скопившуюся за десятилетия грязь. В конце концов гонения Коле надоели, и он, улучив момент, когда они остались с боцманом с глазу на глаз, пригрозил, что если тот не перестанет придираться, то ему будет худо. И хотя мичман от такой наглости потерял на несколько минут дар речи, для Коли ничего не изменилось.

В ближайшую субботу после окончания большой приборки и обеда, когда матросы и курсанты отдыхали на палубе юта, отдраенной, пахнущей морской чистотой, неожиданно появился боцман. Затянутый в китель, он зорким и придирчивым взглядом ощупывал весь ют, точно искал, к чему бы придраться.

Увидев боцмана, аккордеонист неожиданно для себя начал играть огневое „Яблочко“. И боцман, всегда непроницаемо серьёзный, хмурый, неулыбчивый, никогда не принимавший участия в общих забавах, вдруг широко улыбнулся, задорно подмигнул аккордеонисту, не без труда задрал упёршуюся в нависающий животик ногу, лихо похлопал по подошве ладонью и пошёл в пляс, выделывая „Яблочко“ с выходом. В весёлом кураже, отбивая чечётку и прихлопывая в ладони, он прошёл по юту один круг, второй…

Сначала моряки опешили от неожиданности, а потом под крики „Ну даёт боцман!“ в круг вышел один, другой, и скоро вокруг боцмана, сменяя друг друга, плясали уже человек двадцать. Но через несколько минут все почувствовали, что с боцманом происходит что-то неладное: плясуны почти все уже выдохлись и угомонились, а пожилой мичман всё продолжал перебирать ногами, причём делал это всё с бо́льшим усилием. И почему-то не останавливался.

Пот с него катил градом, на лице было написано страдание. Моряки попытались остановить боцмана, но он, даже упав, продолжал подёргивать руками и ногами. Аккордеонист тоже не мог остановиться: какая-то неведомая сила заставляла его растягивать мехи и перебирать клавиши. Наконец, совершенно обессиленный, он будто по чьей-то команде прекратил играть. Боцман, лежавший на палубе, не подавал признаков жизни и лишь иногда мелко-мелко вздрагивал. С этого дня боцман, завидев идущего по палубе Кабанцева, тут же перебегал на другой борт и по возможности скрывался во внутренних помещениях.

Однажды мы, человек 20 третьекурсников-дизелистов, попали в одну из женских школ (до 1950-х годов обучение мальчиков и девочек в школах было раздельным. - В.Ш.) на выпускной бал. В их числе оказался и Коля Кабанцев. Старшим у курсантов был мой однокашник и друг Витя Павлов, ныне капитан 1-го ранга в отставке. Он-то и пригласил меня и нашего общего друга Володю Семёнченко пойти вместе с третьекурсниками (мы учились уже на четвёртом курсе). Была суббота, идти нам всё равно было некуда, и мы, естественно, согласились с радостью: кто же откажется от танцев и дармовой выпивки?

Пришли мы в школу. Девочки были на верху блаженства - в белых, чуть ли не в подвенечных платьях, радостные, переполненные самыми радужными надеждами. После вручения медалей и аттестатов зрелости уселись за праздничный стол. Сначала все сидели за одним столом, а потом учителя, чтобы не стеснять молодёжь, ушли в учительскую, где тоже был накрыт стол.

Не помню, как мы с Витей Павловым перекочевали к преподавателям, но вот там-то, слегка подвыпив, мы и рассказали о присутствующем на вечере Коле Кабанцеве и предложили пригласить его к учительскому столу, угостить коньячком и попросить, чтобы он продемонстрировал свои „фокусы“.

Через полчаса в банкетном зале стол сдвинули в сторону. Коля сидел на диване в окружении толпы девочек, учителей, курсантов и родителей, жаждущих необычного зрелища. Я и Витя Павлов в качестве ассистентов сидели по обе стороны от „чудотворца“. Рядом с диваном поставили патефон, завели его и положили рядом две пластинки: одну - с танго, другую - с „Барыней“. Коле дали кусок картона, ножницы, иглу и нитки, и он быстро соорудил картонного плоского человечка наподобие дергунчика - его голова, руки, ноги были пришиты ниточками. Коля положил человечка на пол, попросил полной тишины, нагнулся над человечком и буквально впился в него взглядом.

Чувствовалось огромное Колино напряжение, со лба его скатывались капли пота. Прошло около минуты, и вдруг человечек мелко-мелко затрепетал и медленно поднялся на ноги, продолжая всё так же мелко вибрировать. Коля запустил патефон, поставил пластинку с танго, и человечек в такт музыке принялся плавно двигать руками и ногами, соблюдая ритм и мелодию. Затем Коля сменил пластинку, и человечек начал наяривать „Барыню“, чуть ли не вприсядку.

Сидя рядом с „магом“, я взял человечка в руки, а он всё продолжал выплясывать. Затем Коля высыпал в ладонь коробку спичек и подбросил в воздух. Они стайкой повисли в воздухе. Я собирал их и укладывал в коробку, причём когда я их брал пальцами, то чувствовал некоторое сопротивление.

По просьбе Коли ему дали несколько ученических ручек и остро заточенных карандашей. Он положил их на стол, посмотрел на них, и внезапно они поднялись вертикально, стоя на перьях или заточенных грифелях. Все желающие могли подойти и попытаться положить их горизонтально. Ничего не получалось - они вновь вскакивали и становились вертикально.

Следующим был „фокус“ с книгой: она сама листалась через столько страниц, сколько вы ей заказывали, - через пять, девять, двенадцать и т.д. Или открывалась на заданной странице.

Затем на небольшой столик, застланный листом ватмана, поставили чернильницу. Тогда были такие чернильницы - учительские: из прозрачного толстого стекла, плоские, с одним широким отверстием и другим узким. Оба отверстия соединялись чем-то наподобие канальчика. Такую устойчивую чернильницу при всём желании не опрокинешь. А тут она стояла, стояла и вдруг под взглядом Коли взяла и опрокинулась вверх дном. Чернила вылились на бумагу. На этом Коля закончил свои „чудеса“.

…Наступила мёртвая тишина. Надо было видеть лица этих бедных девочек! Да и преподавателей тоже! И курсантов, и родителей! Ведь все они, вне зависимости от возраста и образования, считали, что всё для них в жизни ясно и понятно. А тут вдруг в их сознание ворвалось нечто жуткое, непонятное и необъяснимое, что разрушило враз всё, что годами складывалось в их уме.

Вечер был безнадёжно сорван. Ни о каких танцах не могло быть и речи. Из школы все ушли точно с похорон, в тягостном молчании и с хаосом в голове.

По дороге в училище один из однокашников Коли начал меня убеждать, что-де, мол, на прииске, где рос Кабанцев, кто-то нашёл „волшебный камень“ и подарил его Коле. Вот он теперь и „колдует“ с камнем. Я пристыдил его: ведь он закончил уже третий курс высшего инженерного училища, одолел высшую математику, физику, теоретическую механику, сопромат и другие науки, а поверил в какое-то колдовство! Я лично ни на йоту не сомневался в том, что здесь нет никакого колдовства, хотя и был потрясён Колиными „чудесами“. Я сразу же твёрдо решил, что в основе их лежат какие-то ещё не открытые наукой физические явления, что пройдёт какое-то время, и учёные найдут разгадку таинственных Колиных манипуляций.

После этого вечера сам Коля Кабанцев рассказал мне, что у них на прииске жил старик-лозоходец, который с помощью лозы искал и находил золотые самородки в отработанных отвалах, чем и приносил громадную прибыль прииску. У Коли рано умерла мать, отец круглые дни пропадал на работе, и этот старик, приглядывая за Колей, полюбил его. И когда тот подрос, передал ему способность к телекинезу. Причём, утверждал Коля, этому может научиться почти каждый.

Тогда я спросил, почему он не обратится в какой-либо НИИ и не расскажет о своих способностях, чтобы обогатить науку.

- Нашёл дурака! - отвечал Коля. - Вот закончу училище, поднаберусь научно-теоретической базы, сдам кандидатский минимум - и на эту тему буду защищать диссертацию. Может, даже и докторскую.

Верилось мне в это с трудом. Уж больно нерадив был Коля в учёбе. А впрочем, не исключено, что я ошибаюсь. Может он уже академик?..

Все выпускники Дзержинки собираются (соответственно годам выпуска) раз в пять лет под шпилем Адмиралтейства, вспоминают былое, рассказывают о своей жизни. Так что мы, дзержинцы, знаем всё о своих товарищах. Только вот однокашники Коли Кабанцева ничего о нём не слышали: где и кем он служил и чем сейчас занимается и жив ли он вообще?»

Да и на самом деле: если на судах полным-полно призраков, то почему там не может быть и магов с колдунами? И как знать, может быть, на проходящем мимо нас судне среди членов экипажа находится тот, кому подвластны тайны океана и всего мироздания.

«Призрак на палубе», Владимир Виленович Шигин, 2010г.