Серый плащ, голубая мантия и матросы: как де Бруин невольно создал себе образ мистического пророка в глазах русских

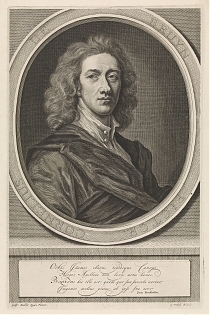

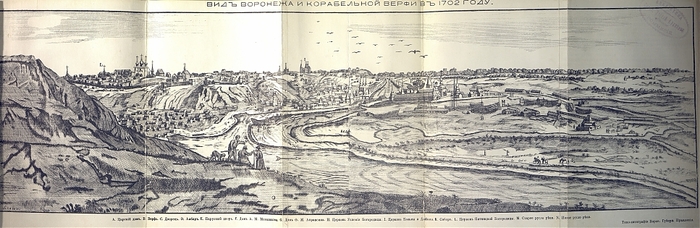

Подробное описание Воронежа начала XVIII века оставил Корнелий де Бруин, голландский художник, путешественник и писатель в книге «Путешествие через Московию». Описал Адмиралтейство («крепость»), Цейхгауз, внешний вид Воронежа, местоположение верфи, домов Петра I и его сподвижников. Создание известной гравюры с изображением Воронежа обернулось слухами, потрясшими весь город и как отмечает сам автор, эти слухи «накликать на меня беду».

Дело в том, что Корнелий де Бруин искал «место с которого можно было удобно снять город», но работать было холодно. На следующий день он взял с собой слугу и матросов с «большою рогожей, несколькими кольями, лопатой для вырития в земле ямы», в этой яме художник и прятался от холода. А его спутники еще и отгоняли любопытствующих, мешавших работать. Зевак вокруг заморского гостя скопилось множество, больше 50 человек, их отгоняли вооруженные полукопьями матросы, а на все вопросы де Бруин велел матросам отвечать, что они ничего не знают. Вернувшись в город, путешественник услышал о себе любопытные сплетни – поговаривали, что «на вершине горы зарывают живым одного из царских слуг, но не известно было, кого и за что; что этот несчастный был зарыт по пояс и держал в руках книгу (так объясняли бумагу, на которую я снимал); что подойти к нему нельзя было ни кому, по тому что трое часовых стояли там и не допускали никого».

Весь город гадал, что за несчастного «постигла такая жестокая кара», но через день горожане были еще в большем изумлении. Преступник, которого закапывали живьем, вдруг оказался рядом со старым кладбищем. Вот что пишет сам голландец «Не зная уже что думать, русские пришли к заключению, что должно быть я был какой ни будь пророк, прибывший из за моря с намерением посетить древние кладбища, служить по покойниках обедни и отправлять религиозные обряды, так как у меня постоянно была в руках книга. Они рассказывали также что я ходил почти всегда в сером Угорском плаще; что за мною следовал всегда слуга, который носил для меня какую-то голубую мантию, и что наконец, меня сопровождали всегда три матроса Контр-адмирала».

Так, благодаря цепкому воображению воронежцев и нежеланию голландца объясняться с местными, безобидный художник-топограф в собственных записях успел побывать и жертвой царской немилости, и иноземным колдуном, и религиозным пророком.

Эта история — прекрасная иллюстрация того, как рождаются городские легенды: стоит лишь появиться чему-то непонятному и обронить пару невнятных деталей (вроде серого плаща, голубой мантии и вооруженной охраны). К счастью для де Бруина, слухи не окончились для него бедой только потому что в городе был сам царь.

P.S Пунктуация, грамматика, стилистика и орфография исторического источника сохранена.

Надёжный пароль

Ответ user10545895 в «В этой новости прекрасно все»5

Это настолько не так, что даже не знаю, с чего начать.

Исторически женщина всегда была в тени мужчины и соответственно воспитывалась. Потому, что миром всегда правила сила. Да, последние полвека всякое-разное эмансипе, феминизм и прочие права женщин, вот даже военными министерствами и странам руководят. Только есть пара нюансов: 1. Мир нихуя не изменился. Как было право сильного, так и осталось. 2. Это проявляется даже в быту, особенно, когда ты среди мужчин играешь в мужские игры и умудряешься их переиграть и встать во главе.

Это уже не женщина в историческом понимании, там от гуманности не осталось ничего. Но, что немаловажно, это и не мужчина в классическом понимании: Она воспитывалась условные 40 лет назад в парадигме гендерного неравенства, где ей уступали, её берегли. Ей не приходилось драться во дворе, служить в армии, стрелять в людей, защищать родину и близких. Она не знает и не способна оценить боль и страх. Она не знает цену человеческой жизни, а все войны для неё - всего лишь обезличенная строчка в учебнике.

В итоге мы имеем монстра без моральных ориентиров, который по пути сожрал мужчин-конкурентов и сейчас возглавляет военное ведомство или страну и играется с жизнями людей, не осознавая своей ответственности. Именно такие выродки обычно и кричат "Щас вам мой парень пизды даст!" Только масштаб совсем иной.

Генетика и этнос в истории

Наверняка многие из вас видели эту рекламу, где предлагают сдать ДНК-тест и узнать о себе много нового, вплоть до болезней и предрасположенностей. Однако, можно ли сдав такой анализ узнать, к какому этносу ты принадлежишь? Многие лжеучёные обещают именно это: «Мы расскажем, кто ты – русский, немец или, может быть, потомок викингов». Однако на деле генетика и этнос это две разные системы описания человека. Генетика говорит только о биологии, а вот этнос это уже понятие о культуре и самосознании. Между ними нет прямого равенства, хотя пересечения, безусловно, существуют.

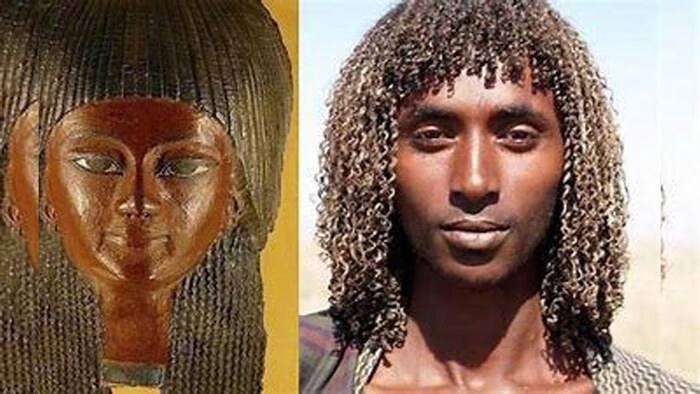

У себя на канале я уже делала пост, про то, что этническая принадлежность куда более подвижна, чем гены. Самосознание может меняться за одно-два поколения, тогда как структура генофонда формируется тысячелетиями. Египтяне, живущие в долине Нила, на протяжении семи тысяч лет сохраняли примерно одну и ту же морфологию и генетику. Но в разные эпохи они называли себя то подданными фараона, то эллинами, то римлянами, а сегодня называют себя арабами. Генетика оставалась стабильной, а этнос менялся.

Примеров таких несоответствий множество. Якуты в XIX–XX веках постепенно утратили свой язык и перешли на русский, но остались якутами по самосознанию. Копты в Египте генетически почти не отличаются от арабского большинства, но сохраняют религиозную и культурную обособленность. Еврейская идентичность вообще во многом определяется религией, а не происхождением: китайские или эфиопские евреи могут иметь совершенно разные геномы, но в рамках иудаизма они считаются частью единого народа.

С генетической точки зрения этнос это не более чем статистическое распределение вариантов в популяции. Генетический тест показывает наличие гаплогрупп, наследуемых по мужской или женской линии. Так, у канарских гуанчей выявлено родство с туарегами Северной Африки. Испанское завоевание изменило картину: современные жители островов имеют примерно 50 % «испанских» генов, 50 % гуанчских и небольшую долю африканских. Но если спросить любого канарца, кем он себя считает, ответ будет однозначный: испанцем.

Среднестатистический русский мужчина и среднестатистическая женщина. Один из множества вариантов, гуляющих в интернете. Получены путём многократного наложения портретов множества лиц

Такие казусы возникают потому, что генетика работает с популяциями, а не с этносами. Она может рассказать о родстве, миграциях, давних скрещиваниях. Например, митохондриальная ДНК белых медведей неожиданно оказалась бурого происхождения: когда-то в глубокой древности произошла гибридизация, и этот след сохранился до сих пор. У людей то же самое: в геномах современных жителей Евразии содержатся фрагменты ДНК денисовцев, древних родственников»неандертальцев. Но никакой современный человек не скажет, что он этнический денисовец или прости Господи, гейдельбергсовец.

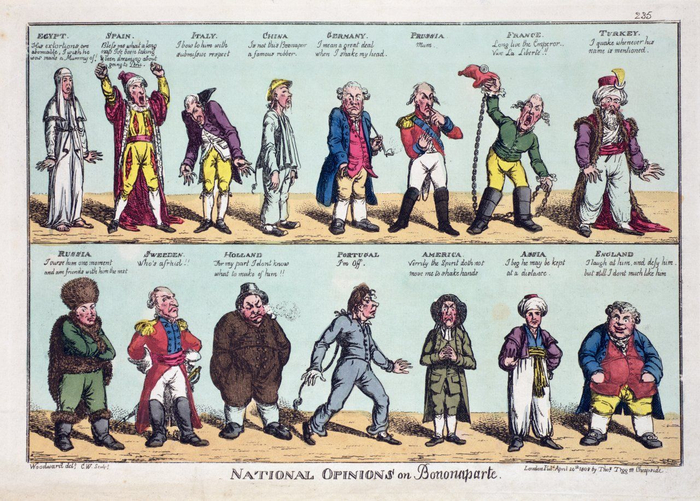

История науки тоже показательна. В первой половине XX века в Европе господствовало расоведение. Людей делили на расы по внешности, размерам головы, носа. После войны, когда расовая идеология в целом дискредитировала себя, эта дисциплина стремительно ушла в прошлое вместе с основными носителями этих богомерзских идей. На место расоведения пришла более элегантная популяционная генетика, которая уже говорит не о расах, а о конкретных группах, их миграциях и разнообразии. И хотя иногда генетики привязывают данные к этническим названиям (французы, немцы, русские), на деле это скорее условные ярлыки. Граница между французом и немцем в генетическом материале может быть размыта, тогда как культурная граница между ними в Средние века ощущалась предельно чётко.

Английский рисунок с разными представлениями о народах 1808 года. Ещё больше таких материалов у меня на тг-канале

Этнос может возникать и от воли конкретных исторических фигур. Хан Узбек в XIV веке сделал ислам государственной религией Золотой Орды. Это решение изменило самосознание огромных масс людей, но не затронуло их гены. Генетика предков осталась прежней, этническая принадлежность изменилась. Подобные переломы можно видеть и в Европе, и в Азии, и в Африке: религия, язык, политическая организация формировали новые этнические общности без всякой мутации в ДНК.

Важно подчеркнуть, что генетический тест может быть очень полезен для реконструкции истории отдельных популяций. Так, исследования гаплогрупп помогли показать, что предки индоевропейцев распространялись с территории степей Восточной Европы. Анализ ДНК гуанчей или американских индейцев помогает восстановить маршруты переселений. Но для отдельного человека тест не скажет, к какому этносу он по-настоящему принадлежит. У каждого из нас в геноме намешано десятки линий: в моём собственном случае, например, один из генетических маркеров оказался ближе к предкам индейцев, чем к соседям по деревне. Но это никак не влияет на моё культурное самоопределение.

Даже когда тест кажется убедительным, нужно помнить о его ограничениях. Результаты зависят от базы данных: если в неё внесено мало представителей какой-то популяции, программа просто не сможет увидеть вашу связь с ней. Современная генетика ещё не достигла точности, которая позволяла бы различать близкие группы. Поэтому разговоры о том, что генетика определяет этнос, это просто научный миф. Генетика описывает биологическое прошлое, этнос определяет культурное настоящее. Их связь сложна и косвенная. Человек может сохранить гены своих далёких предков, но сознательно принять другую религию, язык, культуру и тем самым войти в новый этнос. И наоборот: этнос может исчезнуть или трансформироваться, а генетические линии его носителей продолжат жить в других сообществах.

В этом и заключается универсальность человеческой природы: мы не заложники ДНК. Генетика даёт нам инструмент для понимания древних миграций и родства, а этнос это только выбор и самосознание, то, что объединяет людей в культурное целое. Наука лишь подтверждает то, что историки давно знали по источникам: этнос это, прежде всего, история, язык, память и внутренняя идентичность, а не набор генов.

Ответ на пост «В этой новости прекрасно все»5

UPD:

Стало чисто интересно. И всплыли некоторые воспоминания.

Тут мне стоит поделится профессиональными знаниями

Так получилось, но некоторым образом, мне известно с официальных встреч и мероприятий, что оказывается — в структурах разведки и контрразведки многих восточных стран служат женщины. И что главное - их возглавляют!

Давайте уж без всякого сексизма и предрассудков. "Восток — дело тонкое...." © Сухов

Армия любой страны — в ней ценны боеспоспособность, решительность и мощь.

Разведка — другое дело. Тут важен интеллект, тонкость и осторожность.

Именно по сему горячие восточно-азиатиские парни передали эту сферу своим женщинам.

Тут жизненно если сказать: ЖЕНЩИНА — концентрация интуиции, долгосрочного планирования, классического жизненного опыта и гуманности.

А так, если уж напрямую говорить: разведка и контрразведка — лишь охранная структура. С выводами и действиями которой иногда считаются. В восточных странах всё делается только после обсуждения и одобрения действий этих контрразведываетельных дам мужчинами.

Распилы в Российской Империи

Тайный советник Ф. К. Гирс, который проводил в 1882 году по повелению Александра III ревизию Туркестана, высоко оценивая труд фон Кауфмана (генерал-губернатора Туркестана) по организации управления краем, отмечал, что после налаживания административного порядка генерал-губернатор совершил немало ошибок. Вот один из отчетов о ревизии:

"Для орошения Голодной степи в Джизакском районе,— говорилось в отчете Гирса,— Генерал-Адъютант Фон-Кауфман собственною властью разрешил провести канал из реки Сыр-Дарьи (Тунгуз арык) длиною до 100 верст. Стоимость одной версты канала исчислена была по смете в 6807 р., причем полагалось самую работу производить туземцами по наряду с платою лишь на пищу 5 к. в день. По этому расчету стоимость канала обошлась бы в 680 700 р. Грандиозность означенного предприятия, требовавшего для своего осуществления такой значительной суммы, вызывала необходимость, согласно 133 ст. Устава Строительного, испросить на это сооружение Высочайшее разрешение, но этого сделано не было, и по распоряжению Главного Начальника края работы открыты в 1874 году. Проведено канала, не в полной даже проектной профили, всего около 12 верст и израсходовано на них деньгами 135 000 р. и натуральною повинностью до 948 000 рабочих дней... Таким образом, начатый канал, стоивший Правительству более 135 000 р. и народу слишком 522 000 р., а всего 657 000 р., в настоящее время заброшен и заносится песками". (чём-то мне это напомнило строительство сетей водоснабжения на Донбассе в нынешнее время).

К слову, такая же история случилась и со строительством ярмарки и водопровода в Ташкенте.

Огромные непроизводительные траты и расходы, как сообщала печать, происходили и в последующие годы. К примеру, "Туркестанские ведомости" в 1898 году писали, что с 1869 по 1896 год при 158 млн рублей, приносимых краем, расходы составили 290 млн рублей. То есть "жемчужина короны" принесла ей убыток астрономических размеров — 132 млн рублей. Военное министерство, в ведении которого находился Туркестанский край, объясняло, что в цифру расходов включаются затраты на содержание войск, военные действия по усмирению бунтов и наказанию непокорных соседних владетелей. Но у публики все равно оставался вопрос — зачем России нужна такая колония?

Известно кому, я думаю, прежде всего генерал-губернатору и его друзьям.

В общем, сколько лет прошло... ну вы поняли.

Первоисточник:

https://www.kommersant.ru/doc/2443385