Этимология слова "Скифия" - пример аблаута О в И в слове "скот". Скотия - скития - скифия - скифь - скуфь

Русия Скотия, Рос(с)ия Скотия - таково древнее название современной территории России с глубокой древности. В скифском (южном) наречии в слове "скот" произошел переход корневой гласной О в гласную И, и получилось слово "скит", от которого произошло слово "скиф". Эти изменения происходили по следующей этимологической цепочке:

скотия - скития - скифия - скифь - скуфь.

Рассмотрим это словообразование более подробно.

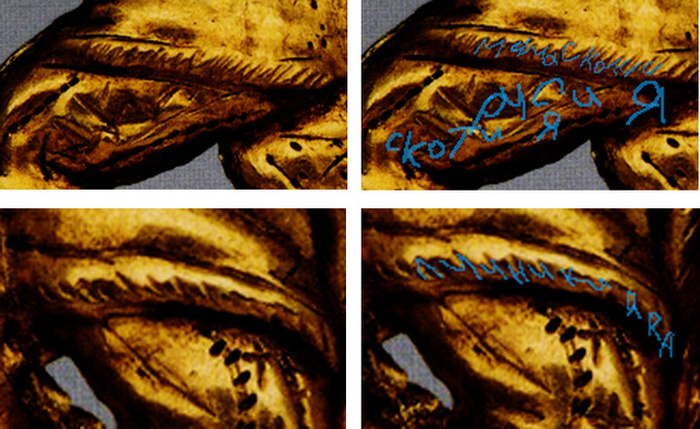

Бляшка нашивная в виде фигурок лучников. Золото. Высота: 2,8 см. Боспорское царство, середина IV в. до н.э. Курган Куль-Оба. Крым, окрестности Керчи. Поступила в 1831 г. Инв. № КО.-65. Золотая кладовая Галереи драгоценностей в Государственном Эрмитаже.

Надписи"Скотия Русия", "Мима Скотии", "Лучники Яра"на бляшке из кургана Куль-Оба. Крым.

В праиндоевропейском языке (PIE) существовал такой фонетический сдвиг, как аблаут (изменение гласных в корне). Гласные в аблауте могли варьироваться между e, o, i, u в зависимости от грамматической формы.

Например, в PIE существовали разные стволы для вопросительных местоимений: номинативный ствол *kʷo- (например, *kʷós) и косвенный ствол *kʷi- (например, *kʷis). В греческом языке номинатив τίς происходит от косвенного ствола *kʷi-, где гласная уже была I, а не от *kʷo- с O. В латинском языке слово "кто" — quis, с гласной i, что также соответствует косвенному стволу PIE *kʷi-. Другой пример: в PIE корне *bher- ("нести") существовали формы с e (bher-) и o (bhor-), хотя в греческом они обычно соответствовали ο или ε, а не i.

В PIE аблаут часто включает e/o, например, в корне *bher- (нести) — e-грамм "bher-" и o-грамм "bhor-".

Переход О в И через аблаут в славянских языках осложняется тем, что такие изменения часто связаны не с прямым аблаутом, а с другими фонетическими процессами. Например, в западнославянских языках, таких как польский, есть процессы, где О становится Е (например, "kot" — "kota" в некоторых формах), но переход в И редок и, скорее всего, связан с влиянием диалектов или морфологических изменений, таких как иотация.

Хотя в русском языке переход корневой гласной О в И не является типичным или регулярным явлением, пример чередования О и И можно найти в некоторых корнях при изменении формы слова или образовании новых слов, например

молоть (с корнем мол-) → мильница (устар., "мельница", с корнем мил-)

гоню (от гнать) → гибель (от праслав. гонъбля)

ловить → ливеть (диалектное или устаревшее "поймать", "хитрить")

ворота → вирать (диалектное "открывать", от основы вор-)

гора ("гора") → гирський ("горный", диалектное украинское).

В словах «скитаться», «скитание» и «скит» присутствует общий корень «скит», который несёт основное значение этих слов. Все эти слова связаны по смыслу и описывают действия или состояния, связанные с блужданием, перемещением или нахождением в движении. Они образованы от корня «скит» с помощью различных аффиксов, что подтверждает их принадлежность к одному лексическому гнезду.

В общем случае, в славянских языках можно найти следующие параллели:

Белорусский язык

скакаць (ходить без цели)

скананне (блуждание)

Украинский язык:

скитатися (блуждать)

скит (путешествие)

Польский язык:

skitac (странствовать)

skitanie (странствие

Чешский язык:

skotačit (бродить)

skotačení (блуждание)

Болгарский язык:

скитам (блуждаю)

скитничество (странничество)

Македонский язык:

скитаач (skitaač) (странник, бродяга)

скитааче (skitaače) (странствие, блуждание)

скитам (skitam) (блуждаю, странствую)

Эти слова демонстрируют сохранение общего значения, связанного с перемещением и странствием, характерного для славянских языков. Интересно отметить, что в македонском языке, как и в других славянских языках, этот корень используется для описания как действия (скитам), так и результата действия (скитааче), а также для обозначения лица, совершающего это действие (скитаач).

Эти примеры показывают, что корень "скит" с похожим значением присутствует во многих славянских языках, что подтверждает его древнее происхождение и общую индоевропейскую основу. В разных языках произошли небольшие фонетические изменения, но общий смысл сохранился - перемещение, блуждание, странствие.

Так как корень "скит" образует лексическое гнездо со словами типа скитаться, скитание, то синоним скифов - кочевники. Наиболее ранняя форма "Русия Скотия" написана на золотой нашивной бляшке в виде фигурок лучников из кургана Куль-Оба в Крыму.

Переход корневой гласной, который произошел в скифском диалекте русского языка, был заимствован а греческое слово "σκήτη" (skḗtē). Таким образом, слово "σκήτη" (skḗtē) является вторичным заимствованием от русского языка. Это могло произойти следующим образом:

1. В скифском диалекте существовал корень с гласной "о" (например, *skot-), который в результате фонетических изменений перешел в "и" (*skit-).

2. При заимствовании этого слова греками, оно сохранило уже измененное произношение со звуком "и" (или соответствующим греческим звуком).

3. В греческом языке слово закрепилось в форме "σκήτη", откуда впоследствии могло быть заимствовано в другие языки.

Скифы строили на своих кочевьях временные небольшие постройки - скиты, которые археологи называют стойбищами. Под влиянием фонетики скифского диалекта звук Т мог произноситься с придыханием, и ТХ со временем дало звук Ф. Так Рос(с)ия Скотия стала Россией Скифией - Россией. Рассмотрим этот процесс более подробно.

В лингвистике известно, что придыхательные согласные, такие как [tʰ], могут со временем превращаться в фрикативы, например, в θ. Затем θ в некоторых языках может стать "Ф" через процесс, называемый лабиализацией или фронтингом. Например, в древнегреческом языке буква θ изначально обозначала придыхательный согласный [tʰ], а со временем, в процессе эволюции языка, стала обозначать фрикатив [θ], как в современном греческом. Этот процесс изменения от [tʰ] к [θ] уникален для греческого языка среди индоевропейских языков. В древнегреческом, особенно в аттическом диалекте V века до н.э., буква θ (тета) представляла звук [tʰ], который был глухим зубным взрывным с придыханием. Со временем, в период койне (с IV века до н.э. по VI век н.э.), начался процесс спирантизации, когда придыхательные взрывные, включая [tʰ], начали превращаться в фрикативы. Например, в лаконийском диалекте койне встречаются примеры, такие как "ναὶ τὼ σιώ" вместо "ναὶ τὼ θεώ" ("да, двумя богами"), где θ стало [θ] или даже [s]. Этот процесс продолжился, и в современном греческом языке θ стабильно обозначает фрикатив [θ].

Для иллюстрации возьмем слово θεός ("бог"). В древнегреческом оно произносилось как [tʰeós], с θ, представляющим [tʰ]. В современном греческом это слово произносится как [θeós]. *th (например, в словах, связанных с "ставить" или "держать") в санскрите обычно сохранялось как [tʰ], например, в корне *dʰeh₁- ("ставить"), который дал санскритское dádhāti. В латинском языке *th часто теряло придыхание и становилось [t], как в слове frāter ("брат") от PIE *bʰrātēr, где *th не играло роли.

В английском языке звук [θ] присутствует, например, в слове "three" ([θri:]), но это не связано напрямую с PIE *th. Английское [θ] происходит из староанглийского þ, которое, в свою очередь, связано с протогерманским *θ, часто происходящим из PIE *t в определенных позициях, что свидетельствует о его скифском происхождении. Таким образом, прямое изменение от [tʰ] к [θ], как в греческом, не наблюдается в других крупных индоевропейских языках, что делает греческий уникальным в этом аспекте, близким к скифскому диалекту по фонетическому словообразованию.

Напротив, в иранских языках, к которым принято относить скифский язык, таких как персидский, нет упоминаний о процессе, когда звук [т] переходит в придыхательный [тʰ]. В древнеиранских языках наблюдалась фрикативизация глухих придыхательных, например, *th > *ϑ, но не переход [т] в [тʰ]. Это свидетельствует о том, что скифский язык не относился к иранским языкам.

Для анализа относительно позднего (начало второго тысячелетия) перехода слова Скифия в Скуфь нужно обратиться к законам исторической фонетики и словообразования в славянских языка. В южнославянских языках гласная И в первом слоге (Скифия) могла измениться на У под влиянием лабализации (округления гласных). В болгарском языке также наблюдается тенденция к утрате долгих окончаний в заимствованиях, что могло привести к сокращению Скифия до основы Скуф-. В южнославянских языках, включая староболгарский (церковнославянский), мягкий знак (ь) часто использовался для обозначения мягкости согласного или как остаток грамматической формы. В Скуфь конечное -ь могло быть добавлено как маркер мягкости ф или как адаптация к славянской морфологии (например, в именительном падеже единственного числа).

Хотя считается, что слово "Скифия" происходит от древнегреческого Σκυθία (/sky.tʰí.aː/), в других европейских языках оно пишется следующим образом:

Французский: Scythie

Немецкий: Skythien

Итальянский: Scizia

Испанский: Escicia

В разных диалектах древнегреческого языка слово Σκυθία (Скифия) произносилось по-разному, что связано с особенностями произношения звука, передаваемого буквой "тета" (θ):

В аттическом диалекте V века до н.э. произносилось как /sky.tʰí.aː/ СКЫТХИА - с четким придыхательным "тх" (tʰ).

В египетском диалекте I века н.э. сохранялось схожее произношение /sky.tʰí.aː/ СКЫТХИА.

В койне (общегреческом языке) IV века н.э. произношение изменилось на /skyˈtʰi.a/ СКЫТИЯ - с более смягченным придыханием.

В византийском греческом IV века произношение трансформировалось в /scyˈθi.a/ СКЫФЫЯ - с более твердым "с" вместо "ск".

В константинопольском диалекте XV века слово звучало как /sciˈθi.a/ СЦИФЫЯ - с еще более упрощенным произношением.

Таким образом, в некоторых диалектах тета произносилась как "т" (без придыхания), в других - как "ф". Со временем произношение постепенно упрощалось, приближаясь к современному греческому варианту, где θ произносится как нечто среднее между "т" и "с" с легким придыханием.

Таким образом, в южнославянских диалектах русского языка слово Скифия могло пройти следующие этапы:

Скифия → Скиф (отбрасывание окончания -ия как топонимического суффикса);

Скиф → Скуф (замена и на у под влиянием произношения или аналогии);

Скуф → Скуфь (добавление мягкого знака как морфологической особенности)

В современном болгарском языке слово Скифия сохранено в более древней форме как Скития (Skitiya), в отличие от русского языка.

В русском языке слово скуфья (с мягким знаком) известно как название головного убора православного духовенства — мягкой шапочки. Этимологически скуфья происходит от греч. σκουφία (skapha, "колпак"), что не связано напрямую с Скифия. Однако сходство звучания (скуфь и скуфья) привело к путанице в этимологии слова "Скифия".

Таким образом, существовал скифский диалект русского языка, близкий к болгарскому и древнегреческим языкам, в котором произошло следующее словообразование: скотия - скития - скифия - скифь - скуфь. Свою страну скифы называли Россия Скотия, Россия Скития, Россия Скифия, а далее произошло разделение прилагательного и существительного, которые употреблялись по отдельности, сохраняя целостное значение. Таким образом, были в употреблении следующие термины: Россия, Скифия Мегалия, Тартария Мегалия, Скуфь Великая. Данный факт дословно подтверждается названием грузинского пергаментного манускрипта "Осада Константинополя скифами, кои суть русские, и поход императора Ираклия в Персию".

Дионисий Петавиус (1583 – 1652) в "The History of the World or an Account of Time" («История мира или счёт времени») писал:

"Татария в древние времена известна как Скифия по имени первого правителя Скифа, или Магогуса…"

Его современник, польский историк и дипломат Ян Длугош, впервые применил термин "иго" при описании гражданской войны между Скифией Мары и Скифией Яра (в том числе Московией), в состав которой входили русские княжества. С тех пор термины «варварское иго» и «иго слуг» («iugum barbarum», «iugum servitutis») перешли в учебники истории. В русских источниках словосочетание «татарское иго» впервые появилось в 1660-х гг. во вставке в одном из экземпляров Сказания о Мамаевом побоище.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке.

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Читайте также