Заграничные походы русской армии в 1813 – 1814 гг. Венский конгресс. Священный союз

Автор: Анна Шевчук.

После разгрома наполеоновской армии в Отечественной войне 1812 г. русское правительство решило перенести военные операции в Западную Европу, чтобы добиться окончательной победы над Наполеоном. Несмотря на поражение в России, Наполеон располагал ещё значительными силами. Русское командование начало военные действия уже в декабре 1812 г., и к февралю 1813 г. русские войска под командованием фельдмаршала М. И. Кутузова (свыше 100 тыс. чел.) очистили от остатков наполеоновской армии (80 тыс. чел.) территорию Польши до Вислы. Затем главные силы двинулись на Калиш, а корпуса П. Х. Витгенштейна и Ф. В. Сакена - на Берлин и к Австрийской границе.

18 (30) декабря командир прусского корпуса генерал Л. Йорк подписал Тауроггенскую конвенцию 1812 г., согласно которой прусские войска прекращали военные действия и отходили в Восточную Пруссию. 16 (28) февраля с Пруссией был заключён Калишский союзный договор 1813 г., положивший начало 6-й антифранцузской коалиции, которая была союзом реакционных монархий, но её поддерживали народы Европы, боровшиеся за освобождение от наполеоновского ига.

В конце марта русско-прусские войска возобновили наступление. В тылу французов в Германии развернулось партизанское движение, немецкое население встречало русские войска как своих освободителей. 20 февраля (4 марта) русским отрядом был освобожден Берлин. К середине апреля Наполеону удалось сосредоточить 200 тыс. чел. против 92 тыс. русско-прусских войск, которыми после смерти Кутузова 16 (28) апреля командовал Витгенштейн, а с 17 (29) мая - генерал М. Б. Барклай-де-Толли.

Наполеон нанёс поражения союзникам 20 апреля (2 мая) при Лютцене и 8 - 9 (20 - 21) мая при Бауцене, после чего 23 мая (4 июня) было заключено перемирие, продолжавшееся до 29 июля (10 августа). Австрия выступила посредником в переговорах с Наполеоном, которые закончились неудачей, после чего Австрия разорвала отношения с Францией. Против Франции выступила Швеция, связанная с Россией союзным договором 1812 г.. Великобритания подписала с Россией и Пруссией конвенции о предоставлении им субсидий. 28 августа (9 сентября) были заключены Теплицкие союзные договоры 1813 г. между Россией, Австрией и Пруссией, к которым вскоре присоединилась и Великобритания.

К осени 1813 г. союзные войска насчитывали 492 тыс. чел. (в т. ч. русских - 173 тыс.), объединённых в 3 армии: Богемскую (около 237 тыс.) австрийского фельдмаршала К. Шварценберга, Силезскую (около 100 тыс.) прусского фельдмаршала Г. Блюхера и Северную (свыше 150 тыс.) шведского наследного принца Ж. Бернадота. Отдельный корпус (около 30 тыс.) был выдвинут к Гамбургу. Наполеон располагал 440-тыс. армией, основная масса которой находилась в Саксонии.

В августе союзники начали концентрическое наступление. Наполеон бросил свои главные силы против Богемской армии и нанёс ей 14 - 15 (26 - 27) августа поражение в Дрезденском сражении 1813 г. Французские войска пытались начать преследование, но русский арьергард 17 - 18 (29 - 30) августа в сражении под Кульмом отбросил их. Силезская армия нанесла поражение войскам Ж. Макдональда, а Северная армия - войскам Ш. Удино. Союзники перешли в общее наступление и 4 - 7(16 - 19) октября в Лейпцигском сражении 1813 г. разгромили армию Наполеона.

Её остатки отступили за р. Рейн. Корпус Л. Даву был окружен в Гамбурге. Успехи союзников вынудили Данию отказаться от союза с Наполеоном, 2 (14) января подписать Кильские мирные договоры 1814 г. со Швецией и Великобританией и обязаться вступить в войну против Франции. Союзные войска начали изгнание наполеоновских войск из Нидерландов. Важнейшим итогом кампании 1813 г. было освобождение Германии от наполеоновского ига. Но оно, как отмечал В. И. Ленин, произошло «... не без помощи разбойничьих государств, ведших с Наполеоном отнюдь не освободительную, а империалистическую войну...» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 35, с. 382).

К началу кампании 1814 г. союзные войска насчитывали 900 тыс. чел., из которых 453 тыс. (в т. ч. 153 тыс. русских) располагались вдоль правого берега Рейна; остальные силы находились в Испании, Италии и в резерве. Наполеон мог противопоставить им лишь 300 тыс. чел., из которых 160 тыс. развернулись вдоль левого берега Рейна. В декабре 1813 г. - январе 1814 г. союзные войска форсировали Рейн и начали наступление вглубь Франции. Союзное командование действовало весьма нерешительно, и Наполеону удалось даже добиться ряда частных успехов. Между союзными державами выявились серьёзные противоречия.

В целях укрепления коалиции 26 февраля (10 марта) был подписан Шомонский трактат 1814 г., в котором союзники обязались не заключать с Францией ни мира, ни перемирия без общего согласия. Секретные статьи определяли послевоенное устройство Европы. На Шатийонском конгрессе 1814 г. союзники попытались ещё раз решить конфликт с Наполеоном мирным путём, но он отклонил их условия возвращения Франции к границам 1792 г. В марте союзные войска разбили наполеоновскую армию в ряде сражений и повели наступление на Париж, который после упорного сопротивления капитулировал 18 (30) марта. 25 марта (6 апреля) Наполеон подписал в Фонтенбло отречение от престола и был сослан на о. Эльба. На престол был возведён Людовик XVIII, брат казнённого короля Людовика XVI. 18 (30) мая между союзниками и Францией был подписан Парижский мир 1814 г.

Международный конгресс, созванный по инициативе держав-победительниц – России, Великобритании, Австрии и Пруссии после завершения войн антифранцузских коалиций против наполеоновской Франции, получил свое название по месту проведения. Эти четыре государства-монархии осуществляли фактическое руководство конгрессом, проходившим в Вене с сентября 1814 г. по июнь 1815 г. Созыв такого международного конгресса, предусматривался Парижским мирным договором 1814 г.

Целями Венского конгресса были: международно-правовое оформление нового соотношения сил между европейскими державами; восстановление принципов политического устройства в Европе, ликвидированного во время Великой французской революции и наполеоновских войн, и обеспечение его стабильности на длительное время; создание устойчивых гарантий против возвращения к власти Наполеона I и возобновления его попыток завоевания Европы, удовлетворение территориальных притязаний победителей путем передела континента и колоний, реставрация свернутых династий в захваченных Наполеоном государствах.

Франция являлась побежденной державой, и ее участие в международном конгрессе победителей стояло под вопросом. Играя на противоречиях между главными союзниками – Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией, глава французского МИДа Талейран добился права участвовать в переговорах наряду с ними. Совещания представителей этих пяти держав за закрытыми дверями стали важнейшей и определяющей частью Венского конгресса.

Официально международный конгресс в Вене не открывался, и общие заседания его официальных участников не созывались. Все основные вопросы обсуждались на совещания пяти держав Европы во время неофициальных встреч и приемов, а также в многочисленных комитетах и комиссиях конгресса. В ходе Венского конгресса державы-победительницы вели конфиденциальные переговоры за спиной друг друга. 3 января 1815 г. Франция, Австрия и Великобритания заключили между собой секретный договор, целью которого было помешать присоединению Саксонии к Пруссии, а Польши к России. Договор предусматривал, что в случае если одна из сторон подвергнется опасности (исходящей, разумеется, от Пруссии и России), то другие обязуются предупредить нападение на нее, а в случае неуспеха - отправить ей на помощь 150-тыс. армию каждая.

Когда работа Венского конгресса близилась к завершению, в столицу Австрии пришло известие о высадке 1 марта 1815 г. на юге Франции бежавшего с острова Эльбы низложенного императора Наполеона I. Эта новость заставила участников конгресса прекратить споры и сблизиться, создавая против Бонапарта новую, но уже последнюю 7-ю международную коалицию. Начались знаменитые «Сто дней»: Наполеон вернул себе императорскую корону, и Франция вновь начала большую войну в Европе против своих вчерашних победителей.

Наполеон попытался использовать в своих интересах обнаруженный им экземпляр секретного франко-австрийского договора, который он переслал императору Александру I. Но эта попытка расколоть новую коалицию против возродившейся наполеоновской Франции успеха не имела. Участники антифранцузской коалиции после проведенных переговоров 25 марта подписали Венский союзный контракт, по которому каждая сторона (четыре державы) обязывалась выставить 150-тыс. армию и не прекращать военных действий до полного поражения Наполеона. Русская армия, к тому времени вернувшаяся в Отечество, в ходе 2-го Заграничного похода 1815 г. дошла до Рейна, к сражению при Ватерлоо не успела, но приняла участие в последующей оккупации французской территории.

Первым официальным документом международного конгресса стал подписанный его участниками 21 апреля договор о разделе Польши. Он вошел в качестве приложения в Заключительный акт Венского конгресса. Венский конгресс завершился 9 июня 1815 г. за несколько дней до исторической битвы при Ватерлоо.

Важнейшие соглашения, заключенные в ходе Венского конгресса:

1) Он предусматривал лишение Франции всех ее завоеваний, и создание у ее национальных границ государств-барьеров (буферных государств). Ими стали Рейнские провинции Прусского королевства;

2) Швейцария была усилена за счет расширения своих границ и включения в ее состав стратегически важных горных перевалов. Европейскими державами ей гарантировался постоянный нейтралитет;

3) На северо-западе Италии восстанавливалось Сардинское королевство, которому возвращались Савойя и Ницца. К востоку от него роль плацдармов против Франции играли австрийские владения на севере Италии – Ломбардия и Венеция;

4) К Российской империи отошло бывшее Великое герцогство Варшавское, которому в ее составе суждено было стать Царством Польским, кроме Торна и Позена (отошедших к Пруссии), Восточной Галиции (отошедшей к Австрии) и Кракова с округом (получил статус «вольного города»).

После окончательного низвержения Наполеона в Европе возникло и укрепилось стремление к сохранению установленного международного порядка, причем средством для этого представлялся постоянный союз европейских государей и периодический созыв международных конгрессов. Российский император Александр I был горячий сторонник этой идеи. 26 сентября 1815 г. по его инициативе было объявлено об образовании Священного союза, а документ был подписан также императором Францем I Австрийским и королем Фридрихом Вильгельмом III Прусским. К этому договору впоследствии постепенно присоединились практически все монархи Европы за исключением Великобритании и Османской империи.

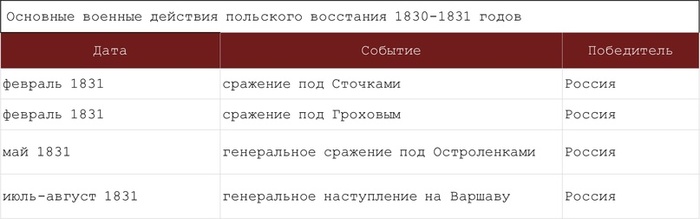

Этот союз были призван сохранять незыблемость решений Венского конгресса 1814 - 1815 гг. и установленной им системы международных отношений. Исходя из принципа поддержки правящих монархических династий, участники этого союза боролись со всяким проявлением революционного и национально-освободительного движения в Европе. Состоялось четыре конгресса, на которых ведущую роль играли император Александр I, но усилия Священного союза не принесли желаемого результата - революционное и освободительное движение в Европе продолжало развиваться. В России произошло восстание декабристов 1825 г., во Франции и Бельгии – Июльская революция 1830 г. и Бельгийская революция 1830 г. Тогда же началось Польское восстание 1830 - 1831 гг. Союз фактически распался.