2) Освоение новых территорий. После присоединения Новороссии (Северное Причерноморье и Приазовье), Крыма, некоторых районов Северного Кавказа, украинских, белорусских и литовских земель, принадлежавших Польше, территория страны значительно увеличилась. При этом прирост происходил, в первую очередь, за счет плодородных черноземных земель, которые предоставлялись не только помещикам для вывода крепостных крестьян (по 1,5 - 12 тыс. дес.), но и государственным крестьянам (по 60 дес.), отставным солдатам, иностранным колонистам (немцам, грекам, армянам, евреям, швейцарцам и др.). Кроме того, продолжалось сельскохозяйственное освоение Сибири и Приуралья, где кроме миграции из центральных районов, наблюдался постепенный переход местного населения - башкир, бурят, от кочевого скотоводства к оседлому пашенному земледелию.

3) Большую роль в росте аграрного, прежде всего зернового производства играло сохранение и усиление крепостного права, а также расширение зоны крепостничества на Левобережную Украину и Заволжье. В то же время начали действовать и прогрессивные факторы развития сельскохозяйственного производства. Некоторые из них способствовали небольшой интенсификации производства в отдельных районах и хозяйствах.

Усилилась региональная специализация аграрного производства. Вводились новые сельскохозяйственные культуры. Если картофель еще оставался огородной культурой, то подсолнечник получил большое распространение на Украине и в Новороссии. Начала культивироваться сахарная свекла. Повышалась товарность сельского хозяйства. С одной стороны, помещикам требовалось все больше денег для приобретения предметов роскоши. С другой, увеличивались закупки зерна для армии, технических культур для растущей промышленности, в несколько раз увеличился экспорт зерна в Западную Европу. Кроме того, с развитием промышленности и городов все большая часть населения отходила от самообеспечения сельскохозяйственными продуктами и нуждалась в их приобретении.

В связи с возрастанием спроса повысились цены на сельскохозяйственную продукцию. К концу 18 в. на основе роста товарности, укрепления торговых связей между различными районами страны, превращения таких связей в регулярные сложился единый всероссийский хлебный рынок.

В результате этих процессов в стране развивались товарно-денежные отношения. В этот период начались первые попытки применения новых методов и технологий, достижений науки для развития аграрного производства. С этой целью в 1765 г. по инициативе Екатерины II было создано Вольное экономическое общество. Но его деятельность в условиях крепостного строя не привела к значительным результатам, лишь в отдельных немногочисленных имениях помещики купили кое-какую сельскохозяйственную технику и попытались ввести многопольный севооборот.

Рост промышленного производства был более значительным, чем в сельском хозяйстве, что обеспечивалось ростом нужд российской армии и флота, увеличившимся спросом на мировом рынке на железо и парусное полотно, а также ростом несельскохозяйственного населения в России.

Тяжелая промышленность. Особенно быстро развивалась черная металлургия (прежде всего на Урале), увеличившая объем производства в 5 раз. Российское железо не только стало одним из важных факторов усиления армии и флота, но и вывозилось в Западную Европу - в конце столетия большая часть чугуна, переправлявшегося в Англию, имела российское происхождение. В Сибири началась добыча золота.

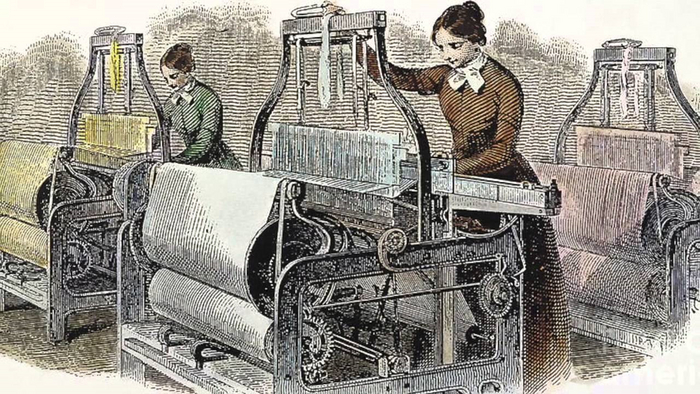

Быстро росла и легкая промышленность. Быстро развивалось текстильное производство, дававшее более 80 % стоимости всей продукции крупной, средней и легкой промышленности. Новые предприятия возникали в центре страны, и особенно активно на Украине (суконные мануфактуры), в Эстонии и Латвии.

В России развивались различные формы организации промышленности. Основными являлись ремесленное, мелкое товарное производство, а также среднее и крупное товарное производство в виде мануфактур.

Ремесленное производство было широко распространено как в городе, так и в деревне. В ряде районов Центра и Поволжья развивалась кожевенная, текстильная крестьянская промышленность, составлявшая настолько серьезную конкуренцию городским ремесленным и купеческим предприятиям, что в 1760 - 1770-е гг. жалобы купцов многих губерний на крестьянские безуказные заводы стали обычным явлением. В некоторых крупных селах Центра крестьяне вообще оставили сельское хозяйство.

Мануфактура (среднее и крупное товарное производство, основанное на разделении труда и ручном труде) господствовала в черной металлургии, производстве полотна, сукна, шелка и ряде других отраслей. Число мануфактур быстро возрастало - с 600 в эпоху Елизаветы до 1200 к концу царствования Екатерины II.

Основные типы мануфактур:

1) Казенные - принадлежали государству, обеспечивались госзаказами и были основаны на крепостном труде. Их продукция предназначалась прежде всего для армии и флота. Эти мануфактуры развивались медленно.

2) Посессионные частные мануфактуры обеспечивались работниками, прикрепленными к предприятиям, от которых не могли отчуждаться. Труд посессионных рабочих, имевших свои участки земли, оплачивался деньгами, они не могли использоваться на сельскохозяйственных работах, отдаваться в рекруты, были подсудны Берг- и Мануфактур-коллегиям. Но в остальном их положение не отличалось от крепостного.

Такие предприятия были особенно распространены на Урале (горнодобывающая промышленность и металлургия) и в Центральных районах (полотняное и суконное производство), их продукция также в основном покупалась государством.

3) Вотчинные - принадлежали помещикам. На них крепостные крестьяне отрабатывали барщину. Такие предприятия (прежде всего винокуренные и текстильные), несмотря на очень низкую производительность, были выгодны благодаря бесплатному труду крепостных, но развивались все медленнее. Положение крепостных рабочих на этих мануфактурах было крайне тяжелым.

4) Купеческие и крестьянские мануфактуры были основаны на вольнонаемном труде. Число таких мануфактур росло очень быстро, увеличивались их размеры. Такие предприятия составляли костяк хлопчатобумажной промышленности, где на рубеже 18 - 19 вв. по вольному найму трудились свыше 80% рабочих.

По некоторым количественным показателям крупного промышленного производства Россия шла впереди всей континентальной Европы, в том числе Франции, Голландии, Пруссии; русская металлургия продолжала оставаться поставщиком железа в страны Европы. Но в то время как Англия вступила в эпоху промышленного переворота, промышленная техника России оставалась старой. Отсталые формы носили также производственные отношения в таких отраслях промышленности, как металлургическая и суконная.

К 1767 г. в России насчитывалось 385 мануфактур (суконных, полотняных, шелковых, стекольных и пр.) и 182 железоделательных и меднолитейных завода, т. е. всего 567 промышленных предприятий. Количество крупных предприятий к концу 18 в. удвоилось.

Наличие больших запасов собственного сырья (льна, пеньки, кожи, шерсти, зерна и т. д.) и даровой рабочей силы, возможность выгодного сбыта продукции толкали помещиков на устройство вотчинных мануфактур. В имениях русских, украинских, прибалтийских помещиков создавались суконные, полотняные, кожевенные, стекольные, винокуренные и прочие предприятия. Работа крепостных крестьян на этих предприятиях являлась самой тяжелой формой барщины. Но, несмотря на абсолютный рост числа дворянских мануфактур, к концу столетия удельный вес их падает за счет увеличения числа купеческих и крестьянских мануфактур, которые и явились непосредственными предшественниками капиталистической фабрики.

Капиталистическая мануфактура вырастала чаще всего из крестьянских промыслов, в первую очередь в легкой промышленности. Так, в возникшем к концу 1740-х гг. Ивановском текстильном районе, за редкими исключениями, на мануфактурах использовался уже труд не посессионных крестьян, а наемных рабочих.

Мануфактуры в легкой промышленности России отличались крупными размерами. Среди них встречались такие, на которых работало до 2 тыс. человек и даже больше, а предприятия, обслуживаемые 300 - 400 рабочими, считались средними. На парусной мануфактуре Гончаровых в конце 18 в. числилось 1624 рабочих, на суконной фабрике князей Хованских - до 2600 рабочих.

В начальный период мануфактурного производства крупные предприятия легкой промышленности размещались преимущественно в городах. Во второй половине 18 в. промышленный капитал проникает и в деревню. Владелец мануфактуры раздавал сырье и орудия труда окрестным крестьянам или скупал у них полуфабрикаты. Подобные рассеянные мануфактуры, в которых был централизован лишь конечный этап производства, чаще всего встречались в полотняной промышленности. Превращение домашних крестьянских промыслов в придаток мануфактуры свидетельствовало о начавшемся разложении натурального хозяйства и о расслоении крестьянства.

Во второй половине 18 в. общее число наемных рабочих, занятых в мануфактурах, промыслах и на транспорте, сильно выросло. На предприятиях, зарегистрированных в Мануфактур-коллегии в 1767 г., наемных рабочих числилось около 18 тыс., а вместе с работающими на дому - до 25 тыс. Лишь на суконных мануфактурах преобладал принудительный труд частновладельческих крестьян, в остальных же отраслях производства — шелкоткацкой, паруснополотняной, хлопчатобумажной и др. - преобладала капиталистическая эксплуатация труда.

Значительно возрстает удельный вес наемного труда в промышленных предприятиях Украины (табачная, винокуренная и кожевенная промышленность), Эстонии (стекольная промышленность), Латвии (производство бумаги). В центральных районах страны капиталистические формы производства с наемным трудом развиваются не только в легкой, но и в металлообрабатывающей промышленности (Павлове, Ворсма). Наемный труд широко применялся в мелких крестьянских предприятиях: мукомольных, маслобойных, кожевенных, мыловаренных, свечных, железоделательных и др. Огромное значение приобретал наемный труд на водном и отчасти гужевом транспорте, в судостроении и на погрузочно-разгрузочных работах. Общая численность наемных рабочих в 1760-е гг. достигала примерно 220 тыс. человек, из которых более половины было занято на водном транспорте. К концу 18 в. насчитывалось уже около 420 тыс. наемных рабочих.

Оброчные крестьяне вынуждены были искать заработок на стороне, обращаться к отхожим промыслам. Расширяется рынок рабочей силы. Часть крестьян отрывается от сельского хозяйства. Особенно это относилось к селам, издавна славившимся ткацким и металлообрабатывающим промыслами. На примере сел Иванова и Павлова, жители которых числились крестьянами, но к концу 18 в. уже не занимались земледелием, отчетливо выступает процесс превращения села в крупный торгово-промышленный центр, становящийся впоследствии городом. В поисках заработков сюда стекалось население окрестных районов. Паспорта и отпускные документы стали выдаваться на все более длительный срок, пока, наконец, крестьяне-оброчники не превращались в постоянных жителей Москвы, Иванова и других промышленных центров. При этом крестьяне, продававшие свою рабочую силу предпринимателю, чаще всего оставались крепостными какого-либо помещика.

Распространение наемного труда, проникавшего даже в горную промышленность Урала, и развитие крестьянской и купеческой мануфактуры, основанной на наемном труде и работавшей на внутренний рынок, свидетельствовали о том, что во второй половине 18 в. в промышленности России зарождалась система эксплуатации наемных рабочих капиталистами. Тем не менее, рынок рабочей силы значительно отставал от роста промышленности, особенно уральской. Чтобы привлечь отходников из центральных районов, промышленник нередко выдавал им аванс, что задерживало оборот капитала. Многие мануфактуристы были вынуждены значительно сокращать объем производства в период летних сельскохозяйственных работ. Далеко не всем промышленникам удавалось полностью использовать производственную мощность своих заводов. Кроме того, владелец мануфактуры должен был делиться своей прибылью с помещиком, так как размер жалованья оброчного крестьянина как рабочего мануфактуры определялся не только прожиточным минимумом, но и суммой оброка, уплачиваемого помещику. Следовательно, и в области промышленности крепостничество являлось фактором, тормозившим развитие производства.

Горнозаводская промышленность Южного Урала.

Значительного развития достигла промышленность Урала, по-прежнему занимавшая ведущее положение в металлургии. К 1770-м гг. на Урале действовало 84 медеплавильных, доменных и железоделательных завода. Они давали 90% выплавки меди и 65% производства чугуна всей России. Общая выплавка чугуна в стране составила 5 млн. пудов, а к 1800 г. достигла 10 млн. пудов. В 40 - 50-х годах началось строительство горных заводов на Южном Урале, что явилось результатом частного предпринимательства и было обусловлено в первую очередь ростом спроса на железо на внешнем рынке. Увеличивалась потребность в металле, особенно в меди, и внутри страны. Наряду с титулованной знатью заводы строили купцы-предприниматели: И. Б. Твердышев, И. С. Мясников, Осокины и др. Большинство южноуральских заводов пользовалось принудительным трудом. Интенсивное строительство заводов на Урале началось с 1722 г. За 12 лет было построено более 20 заводов. Это связано с деятельностью Демидовых, которым был передан казенный Невьянский завод. Подавляющее большинство заводов того времени размещались на реках: Чусовой, Исети, Тагиле и Нейве. По судоходной Чусовой грузы транспортировались в центральную часть России.

К середине 18 в. Средний Урал стал крупнейшим металлургическим центром страны. На его долю приходилось 67% выплавки чугуна в России, а Никита Демидов стал единоличным поставщиком железа в Адмиралтейство. Качество уральского железа высоко ценилось во всем мире. В середине 18 в. были построены еще 24 завода, которые еще более упрочили статус Урала как опорного края державы. Развивалась медеплавильная промышленность, началась добыча золота (в 1753 г. был построен Березовский золотопромышленный завод; в 1763 г. - Пышминский золотопромывальный завод). К концу 18 в. Средний Урал прочно занимал ведущее место в экономике России.

В этот период на Южном Урале горным делом и горнозаводским предпринимательством занимались представители купечества, тульских оружейников, местных рудознатцев и рудо промышленников, столичных аристократов и местных дворян. На добыче руд использовался в основном наемный труд местного населения, а со второй половины 18 в. - иногда и приписных крестьян. Башкиры искали и находили многие месторождения руд, знали их свойства, а также способы извлечения и применения полезных ископаемых для нужд того времени. На вывозке руд на заводы использовался гужевой транспорт, металл плавили в печах и домнах, используя древесный уголь и известняк в качестве флюса. Интенсивное развитие горнорудной промышленности потребовало подготовки сотен специалистов, достаточно осведомленных в различных областях горного дела, геологии, минералогии, химии, металлургии.

В Башкирском Зауралье первый медеплавильный завод на привозной руде из Каргалинского месторождения возник в 1750 г. в поселении Зилаир под названием Преображенский. Основатель - симбирский купец И.Б.Твердышев. Начата разработка месторождений окисленных золотосодержащих руд на территории Башкортостана (сначала Таналыкское и Уваряжское, затем Северный Юлук и Юлалы) в связи с поставкой руды на Преображенский медеплавильный завод. В 1751 г. тульский купец Масолов заканчивает строительство Кананикольского медеплавильного завода (работал до 1866 г. с максимальным годовым производством меди 10800 пудов). Появляются Кагинский, Нижне- и Верхне-Авзянский чугунолитейные, Архангельский, Воскресенский и другие медеплавильные заводы, основанные на добыче и переработке медистых песчаников Башкирского Предуралья. Усиливается и горнозаводская колонизация — захват земель и лесов башкир-вотчинников для растущих нужд этих предприятий. Промышленное освоение региона сопровождалось жестокой ломкой прежнего уклада жизни местного населения. В конечном итоге это привело башкирским восстаниям 1735 – 1740 гг. и последующих годов. Во второй половине 18 в. было построено 52 завода (26 чугуноплавильных и железоделательных, 23 медеплавильных, 3 комбинированных). К концу 18 в. башкирские рудники и медеплавильные заводы уже давали 50% российской меди. Во второй половине 18 в. началось активное формирование горнозаводской зоны Южного Урала. Закладываются горные заводы - будущие города.

Внутренняя торговля быстро развивалась в условиях развития мелкого товарного производства, в том числе в виде промыслов, увеличения специализации районов на производстве определенных продуктов, возрастания спроса. Особенно активно росла крестьянская торговля продуктами промыслов и, особенно, сельского хозяйства. Огромную роль играли ярмарки, расцвет которых пришелся на вторую половину столетия. Именно в виде системы оптовой ярмарочной торговли сложился всероссийский хлебный рынок. Действовали тысячи связанных между собой местных торжков, межобластных и всероссийских ярмарок. Самыми крупными из них являлись Макарьевская (на Волге), Нежинская (на Украине), Архангельская (на Севере), Ирбитская (в Сибири), Оренбургская. Но формировались и центры постоянной стационарной торговли. Самым главным таким центров являлась Москва. В то же время речь шла не столько о качественном, сколько о количественном развитии российской торговли. Она оставалась в основном сезонной, слабо специализированной, плохо организованной.

Внешняя торговля имела относительно небольшой объем (3,5 % мирового товарооборота в конце 18 в.), но развивалась довольно быстро. Вывозились железо, парусное полотно, льняные ткани, пенька, лес, кожа. Большую роль стал играть возникший при Екатерине II вывоз российского хлеба (через Петербург и Архангельск), но в условиях крепостничества производство товарного зерна не поспевало за ростом возможностей экспорта и доля хлеба в вывозе не выросла с 1760-х до 1790-х гг. Главным внешнеторговым партнером России в Европе оставалась Англия, велась также торговля с Пруссией и Швецией, в Азии - с Персией, Турцией, Китаем и Бухарой.

Основной проблемой российской внешней торговли являлась ее зависимость от иностранных купцов, прежде всего английских купцов.

Развитие внутреннего рынка.

Житницей России в середине 18 в. были центрально-черноземные районы, особенно Белгородская и Воронежская губернии, а к концу столетия - и Среднее Поволжье. Отсюда хлеб вывозился в Москву и Петербург, в Ярославль, Кострому. Продавцами хлеба выступали и помещики, и крестьяне. Помещики продавали хлеб и другие сельскохозяйственные продукты с целью увеличить свои денежные доходы. Большинство же крестьян продавало хлеб, необходимый им для собственного потребления, потому что для уплаты оброка и подушной подати, для покупки соли и промышленных изделий им необходимы были деньги.

Отрыв крестьян от земледелия и домашних промыслов способствовал расширению емкости внутреннего рынка для промышленных товаров. В крестьянское и помещичье хозяйство, вытесняя изделия домашних промыслов, постепенно проникает продукция крупных металлургических заводов и мануфактур, производивших полотно. Обе эти отрасли промышленности, с давних времен поставлявшие большую часть своей продукции за границу, в связи с расширением внутреннего рынка стали выпускать и предметы широкого потребления.

Развитие внутреннего рынка проявляется в росте числа ярмарок и торжков, которых в 1770-е гг. насчитывалось свыше 1600. Цепь ярмарок протянулась от Кяхты и Иркутска на востоке через Ирбит, Троицк и Макарьевскую ярмарку до Свенской и Киевской - на западе, от Макарьевской в Поволжье до Архангельской и Петербургской - на севере и северо-западе. Воротилами на внутреннем рынке становятся торгующие крестьяне не только из государственных, но и из числа крепостных. Дворяне не препятствовали торговле своих крестьян, но облагали их, как и крестьян-мануфактуристов, высоким оброком.

Отмена внутренних пошлин и монополий.

Развитие внутренней торговли побудило правительство пойти на серьезные перемены в своей экономической политике. Они были обусловлены как интересами торгующего дворянства, домогавшегося ликвидации торговых монополий и ограничений, так и интересами купечества. В середине 18 в. взималось 17 различных видов внутренних таможенных сборов. Существование внутренних таможен препятствовало развитию всероссийского рынка. Указом 20 декабря 1753 г. внутренние таможенные пошлины отменялись. Столь же важное значение для роста торговли и промышленности имели отмена указом 1767 г. и манифестом 1775 г. промышленных монополий и провозглашение свободы промышленности и торговли. Крестьянам была предоставлена возможность беспрепятственно заниматься «рукоделием» и продажей промышленных изделий, что способствовало более быстрому перерастанию мелкого товарного производства в капиталистическую мануфактуру.

Если в 1749 г. вывоз товаров из России составил около 7 млн. рублей, то через 35 лет, в 1781 - 1785 гг., он достигал ежегодно почти 24 млн. рублей, причем вывоз значительно превышал ввоз. На первом месте в русском вывозе, как и в предшествующее время, стояли сырье и полуфабрикаты — лен, пенька и пакля, составлявшие от 20 до 40% всего экспорта. За ними шли кожа, ткани, лес, канаты, щетина, поташ, сало, пушнина. В вывозе все большее значение приобретали промышленные товары. Так, например, железо составляло в экспорте России в 1749 г. 6%, а в 1796 г.- 13%. Максимальная цифра экспорта русского железа приходится на 1794 г., когда он достиг почти 3,9 млн. пудов; в последующие годы вывоз железа за границу неуклонно сокращался. Вывоз хлеба колебался в зависимости от урожая и хлебных цен на внутреннем рынке, от запрещений, накладываемых на экспорт зерна. В 1749 г., например, экспорт хлеба выражался в ничтожной цифре - 2 тыс. рублей (0,03% всего вывоза). С 60-х годов вывоз хлеба начинает быстро расти, достигнув в начале 90-х годов суммы в 2,9 млн. рублей.

Среди ввозимых в Россию товаров по-прежнему преобладали предметы дворянского потребления: сахар, сукно, шелка, вина, фрукты, пряности, парфюмерия и т. д. В целях развития отечественной промышленности правительство продолжало проводить протекционистскую политику. Отмена внутренних пошлин лишила казну фискальных доходов от внутренней торговли. Эта потеря была компенсирована установлением в 1757 г. добавочного 13-процентного сбора от стоимости товаров, ввозимых в Россию и вывозимых из нее. В 1766 г. был принят новый таможенный тариф. Он вовсе запрещал ввоз товаров, которыми «по изобилии в собственном государстве довольствоваться можем», и, наоборот, освобождал от пошлин ввоз товаров, которых «произращение или заводы в государстве еще не начинались».

Расширяется круг стран, торгующих с Россией. Среди них первое место занимала Англия. Ее флот нуждался в русском корабельном лесе, пеньке, парусине и т. п. Важное место в английских закупках занимало уральское железо. Торговля с Англией всегда была активной для России. Англичане компенсировали пассив своего торгового баланса с Россией доходами от фрахта. Возникают русские компании для торговли с Турцией (1755 г.), Ираном (1758 г.), Хивой и Бухарой (1760 г.). Эти компании устанавливали прямые торговые связи со странами Востока. В 1782 г. Россия заключает торговый договор с Данией, в 1785 г. - с Австрией, в 1786 - 1787 гг. - с Францией и Португалией.