7 сентября 2021 года полиция остановила две огромные фуры с сосудами Дьюара, которые дымились жидким азотом, на пути из Сергиева Посада в сторону ТверИ. Но знаете, что было в сосудах? Замороженные человеческие тела.

Ещё одна машина, «Газель», скрылась. В ней находилась Валерия Удалова, одна из учредителей компании «КриоРус», которая занимается заморозкой и хранением тел умерших людей и животных для их возможного оживления в будущем. С собой она прихватила чей-то замороженный мозг. Чей это мозг, поначалу никто сказать не мог.

По версии Валерии Удаловой, она перевозила дьюары с криопациентами из старого хранилища в новое, находящееся в Тверской области. По её словам, действия были законными и согласованными с интересами компании. По версии её бывшего супруга, Данилы Медведева, она незаконно вывезла имущество компании, вырезав замки и припугнув смотрителя. Он расценил это как кражу и обратился в полицию.

Сравните эту реальность с тем, как заморозку показывают в фильмах и играх, где людей замораживают и размораживают туда, сюда и обратно. Будь то для дальних космических полетов, спасения от смертельных болезней или чтобы пережить ядерный апокалипсис, как в Fallout.

Но что, если я скажу, что, несмотря на многочисленные проблемы заморозки, хранения и особенно разморозки людей, крионика не настолько фантастична, как кажется на первый взгляд? Давайте разбираться!

Мы все видели это в фантастических фильмах: когда-нибудь человечество освоит заморозку, анабиоз или стазисные поля, которые могут как бы остановить время для организма, поставить жизнь на паузу. Где-то это нужно для путешествий к далёким звёздам. Как иначе пассажиру дожить до конца маршрута, учитывая продолжительность человеческой жизни? Только поставить себя на паузу, заморозить, а по прилёту разморозить обратно. Да и бессмертный человек, вероятно, предпочел бы криосон, просто чтобы не сойти с ума. Или вот другая задача. Замораживаем смертельно больного или только что умершего человека. А через тысячу лет, в далеком светлом будущем, где всё уже хорошо, а старение и все болезни побеждены, размораживаем обратно и воскрешаем.

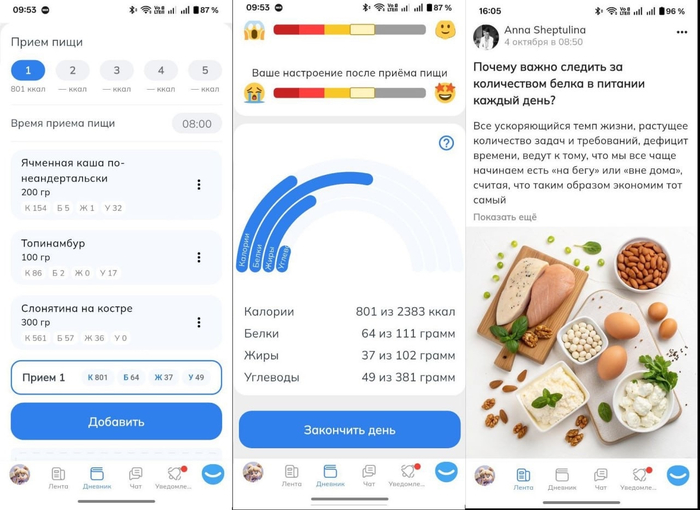

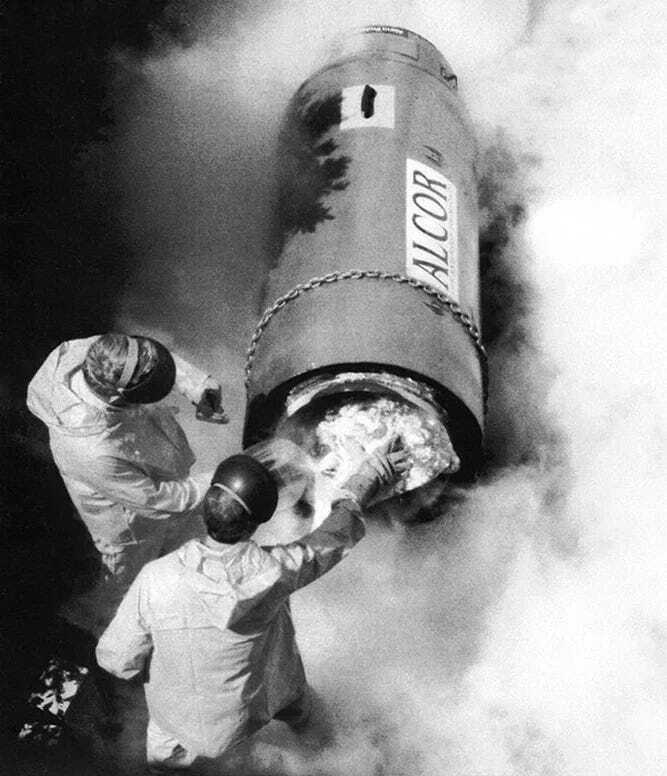

Уже сейчас по всему миру довольно много компаний, которые замораживают людей… хотя правильней говорить «витрифицируют», превращают в стекло. Среди них есть одна российского происхождения – упомянутая «Криорус», а также наиболее известные Alcor и Tomorrow Bio.

Схема примерно такая. Вы подписываете договор, платите компании – и с этого момента их сотрудники ожидают вашей смерти. Хорошо, если она происходит планово, в больнице. Тогда можно заранее их вызвать. Но прежде чем ваше тело кому-то отдадут, нужно получить справку о смерти. Ведь за заморозку юридически ещё не умерших людей можно и в тюрьму попасть.

После получения справки ваше тело срочно мчат к крионистам, чтобы заменить ваши телесные жидкости на специальное вещество-криопротектор, а потом засунуть в гигантскую бутылку-термос с жидким азотом, сосуд Дьюара.

Кто-то из энтузиастов платит за заморозку всего тела, кто-то выбирает сохранить лишь мозг – это дешевле. Кто-то платит за заморозку любимых питомцев – в надежде воскресить их потом. С одной стороны, это все очень интересно и соответствует духу близких мне идей иммортализма и прогресса. С другой — как-то уж очень похоже на обман. За услугу вы заплатите сейчас. А как вас разморозить, вылечить и омолодить – с этим наука будущего потом разберется. Лет через двести. Напоминает пословицу “А там либо шах помрет, либо ишак сдохнет”.

Даже если никто и не вводит клиентов в заблуждение намеренно, гарантировать поведение будущих людей не может никто. Будет ли компания существовать после смерти или заморозки ее основателей? На сколько лет хранения хватит денег? Появятся ли нужные технологии разморозки? Правильно ли вас заморозили, чтобы потом разморозить?

В ответ на это, впрочем, справедливо отвечают: а предложите мёртвому что-нибудь лучше. Людям продают пусть малую и весьма сомнительную, но все-таки надежду.

Не кладите тётю в холодильник

Для начала разберёмся, почему большинство учёных так скептически относятся к криофирмам. Вот даже глава нашей комиссии РАН по борьбе с лженаукой, академик Евгений Александров заявил: «Крионика просто эксплуатирует человеческий страх перед смертью. Я не могу себе представить физиолога, который искренне верит, что можно оживить замороженных людей в неопределенно далеком будущем».

Но так-то, казалось бы, логичная идея. Заморозили человека до минус 200 градусов, все процессы в нём остановились. Даже химические, на уровне клеточного метаболизма. Потом разморозили, запустили сердце, и всё должно работать. На этом основано множество фантастических произведений, в том числе очень старых. Даже у Мэри Шелли, автора «Франкенштейна», был рассказ про мужчину, который замёрз в Альпах в XVII веке, а очнулся в XIX-м.

Но ведь вы сами наверняка замечали, что после морозилки еда немного меняет свою фактуру и вкус. А некоторые продукты вообще есть невозможно, они превращаются в кашу. Значит, что-то такое там нехорошее происходит. Дело в том, что при заморозке в живых тканях сразу начинают расти острые кристаллы льда. Они кромсают клеточные мембраны и повреждают ткани. Вторая проблема – это обезвоживание клеток. Когда часть влаги в тканях уже превратилась в лёд, а в оставшейся водичке резко взлетает концентрация всяких химических веществ, особенно солей. Этот жёсткий рассол буквально «высасывает» воду из клеток, они скукоживаются и схлопываются.

В общем, размораживать такие засоленные клетки уже бесполезно, они умерли. И если в каких-нибудь мышцах или печени можно пожертвовать частью клеток, то как быть с клетками мозга, каждая из которых несёт в себе нашу неповторимую личность и воспоминания? Остекленеть.

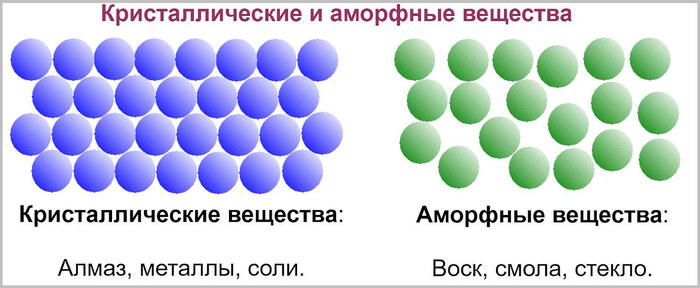

Знаете, в чём разница между кристаллом и стеклом? Кристалл твердый, с острыми гранями, потому что растёт по линиям строго упорядоченной решётки. А вот в стекле атомы расположены хаотично, «аморфно». Это как «стоп-кадр» застывшей жидкости.

Попробуйте набрать слово «крионика», cryonics, в PubMed. Получите всего три десятка статей. Как будто такой науки и вовсе нет. Но вот если искать слово «витрификация», то статей уже 6,5 тыс.! Также с другими ключевыми словами – «криопрезервация», «криопротекторы», «природная устойчивость к заморозке». Все это ключи к тому, чтобы не только замерзнуть, но и оттаять живым. А витрификация — как раз процесс перехода жидкости в твёрдое состояние так, чтобы не образовывались острые кристаллы льда. «Витрум» на латыни «стекло», то есть это буквально «остекленение».

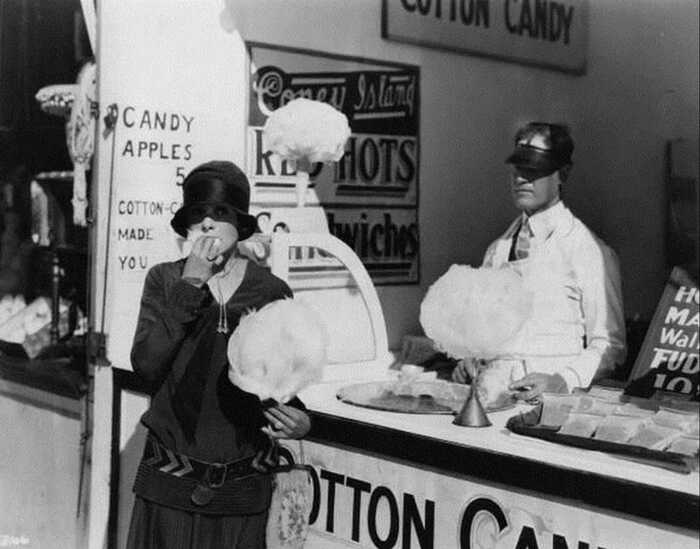

Идея в том, чтобы быстро «проскочить» мимо момента образования кристаллов и сразу перейти в твёрдое состояние. Например, так делают сахарную вату. Плавим сахар, потом очень быстро охлаждаем эту жидкость – и вместо кристаллов получаем стеклоподобные нити.

Чтобы то же самое получилось с водой, используют специальные добавки, криопротекторы. Благодаря им вода становится более вязкой, и кристаллы льда формируются с неохотой. А если к тому же образец охлаждать очень быстро и равномерно, то кристаллов вообще не будет. Получается так называемый «аморфный лёд». Конечно, не фантастический лёд-девять, но тоже необычная форма материи.

От обезвоживания и отравления это тоже помогает. Криопротекторы смягчают шоковое «высасывание» воды из клеток и делают замерзание более равномерным. При этом с криопротекторами надо выдержать тонкий баланс. Накачаете слишком мало – и появится лёд. Добавите слишком много – и уже сам «антифриз» станет токсичным для клеток.

Сами видите, сколько нюансов. Именно поэтому до сих пор заморозить и разморозить крупное животное или даже большой человеческий орган вроде печени или сердца – задача на грани фантастики. Отсюда и насмешки в адрес крионистов со стороны учёных, которые говорят, что крионика – скорее очень дорогой способ похорон.

Хороший пример – самый первый крионированный человек, Джеймс Бедфорд, замороженный в 1967 году. Он до сих пор лежит в закромах главной крионической компании в мире Alcor. И его замораживали самым что ни на есть грубым образом. Правда, ему ввели криопротекторы, но несовершенные, от которых уже давно отказались. И замораживали по старинке, с обильным образованием льда.

Но крионика – не сплошной обман. Так, мы уже умеем замораживать и успешно размораживать обратно Homo sapiens без всякого вреда для здоровья. Но, как говорится, есть нюанс. Этот Homo Sapiens должен быть очень маленьким – одной клеткой или эмбрионом.

В июле 2025 года родился мальчик, которого назвали «самый старый младенец на планете». Его эмбрион был заморожен в 1994 году.

Приемные родители эмбриона, Линдси и Тим Пирс, пытались завести детей семь лет. А его биологической матери Линде Арчерд уже исполнилось 62. У её дочери, рожденной благодаря процедуре ЭКО, уже своя 10-летняя дочь.

И это всё – вовсе не экзотика. Таких замороженных эмбрионов в мире — миллионы. В одних только США сейчас хранится около 1,5 млн замороженных эмбрионов. Замораживают их по самым разным причинам. Но чаще всего это связано с ЭКО. Чтобы добиться успешного зачатия, оплодотворяют не одну, а несколько яйцеклеток, и получают несколько эмбрионов. Подсаживают не все. А оставшиеся можно заморозить про запас, на будущее.

Замораживают не только эмбрионы, но и просто яйцеклетки. Так можно стать репродуктивным донором, отдать свою яйцеклетку тем, кому нужнее. Например, паре, в которой женщина не может иметь своих детей, но хочет завести ребенка от мужа. К сожалению, эта тема в обществе ужасно табуирована. На мой взгляд, совершенно напрасно. А попытки сделать ее менее табуированной порой натыкаются на странное сопротивление.

А ведь проблемы с фертильностью затрагивают очень многих людей. Тем важнее показывать людям, что ничего особенного в этой процедуре нет – и не стоит придавать половым клеткам сакральный статус. Наоборот, нужно популяризовать заморозку яйцеклеток и эмбрионов как возможность расширить свои репродуктивные возможности.

Кстати, сперму люди научились успешно замораживать еще раньше. Даже раньше, чем полетели в космос. Уже в 1953 году родился первый ребёнок, зачатый с помощью размороженного сперматозоида. Автор этой работы Джером Шерман, крёстный отец всех банков спермы в мире, использовал криопротектор глицерин и замораживал семя очень медленно, с помощью сухого льда.

А вот с яйцеклетками была очень забавная ранняя работа 1986 года. Там замораживали ооциты хомячков. Да-да! Ооциты хомячков! И смотрели, можно ли их оплодотворить человеческими сперматозоидами. Для этого удаляли у ооцитов зону пеллюцида, особую оболочку, которая защищает яйцеклетку от множественного проникновения. Все для того, чтобы посмотреть, рабочий ли ооцит после разморозки или нет.

Почему оплодотворяли человеческими сперматозоидами? Скорее всего, экспериментаторам было проще их достать. Так или иначе, выходит, что крионика – уже очень практичная, приземлённая и полезная вещь. Но на этом ее приземленные возможности не заканчиваются.

Представьте себе ситуацию. Неожиданно погиб человек, давший согласие на донорство органов. Сколько людей можно теперь спасти! Но рядом с местом смерти нет подходящего реципиента. У любого органа есть срок годности. Часто речь идет о минутах, максимум – о часах. Да, орган можно охладить, можно пропитать специальной жидкостью, но всё равно он очень быстро «портится». Например, печень, почки и поджелудочная могут ожидать операции в лучшем случае один-два дня, а сердце и того меньше.

При этом подобрать подходящего донора очень сложно. И больной, которому подходит именно этот орган, сейчас может находиться в другой стране или не на связи. И это не какая-то редкая ситуация. В США каждая третья почка, добытая из донора, не находит своего реципиента. Да, отчасти это происходит потому, что хирургические центры гонятся за свежестью и качеством органов. Но за последний год в США не пригодилось около 12 000 органов.

А насколько проще было бы, если бы органы можно было заморозить. Тогда можно создать огромный банк суперсвежих органов, чтобы спокойно подбирать нужные пациенту по каталогу. И тогда донорские органы больше не будут пропадать зря. Очереди на пересадку станут короче, а операции – дешевле. И это будущее с банками органов как раз выглядит относительно близким.

«Органоиды» – это такие мини-модели органов. Они состоят из тех же клеток, на них можно изучать, как себя поведёт большой аналог. Так вот, были работы, где успешно замораживали и размораживали органоиды печени и почки. Есть статьи, где замораживали органоиды мозга, то, что нас больше всего интересует. И нейроны переживали этот процесс.

Ещё в 2002 году учёные уже смогли витрифицировать целую кроличью почку, потом разморозить и пересадить обратно – и почка заработала. Правда, почка кролика очень маленькая, поэтому с ней работать проще. Большие человеческие органы вроде печени или сердца уберечь при заморозке в разы сложней.

Но важно не только правильно заморозить. Важно еще правильно разморозить.

Вы думали о том, как оттаивают космонавтов в фильмах после криосна? Так вот, это вполне себе реальная проблема с витрификацией. Недостаточно быстро заморозить ткань. Её нужно так же быстро разогреть – иначе при разморозке появятся те самые кристаллы льда. А если разные части большого органа вроде печени будут таять неравномерно, она может просто треснуть.

Поэтому учёные придумали специальные «наногрелки». При заморозке в орган вводят большое количество наночастиц оксида железа в оболочках из диоксида кремния. А когда настало время таять, все частицы мгновенно нагревают с помощью наведённых магнитных полей. Знаете эту штуку с микроволновкой? Греешь, греешь, середина еды ледяная, а края уже горячие, как жерло Ородруина. А тут идеальная «микроволновка», которая греет котлету, то есть печень, сразу на всю глубину.

И это работает. Создатели наногрелок витрифицировали почки крысы, выдержали их в жидком азоте 100 дней, а потом разогрели обратно, как пельмешки быстрого приготовления. Почки встали в крыс как влитые и сразу начали производить мочу, а частицы железа легко вымылись наружу вместе с криопротекторами.

Как видите, крионика точно уже не фантастика, и морозилка с органами скоро может стать реальностью. А как насчёт живого существа, которое замёрзло – и воскресло годы спустя? Удивительно, но и такое в природе тоже есть!

Разморозка — природный факт

На Колыме живёт сибирский углозуб – десятисантиметровый тритончик. И каждый год углозуб месяцами дремлет при сверхнизких температурах, до –45°. Всю зиму так пережидает, а весной оттаивает. Функции его органов и клеток снова запускаются, и он бежит дальше. В лаборатории углозубы несколько дней выдерживали даже –55°.

Но, оказывается, это не уникальная суперспособность. Например, замерзать умеют разные виды лягушек. Самая стойкая — американская лесная лягушка, Rana sylvatica.

Я говорил, что обычная заморозка сильно травмирует клетки. И вот лягушки переживают её даже несмотря на кристаллы льда. Перед зимовкой печень лягушки вырабатывает природные криопротекторы, прежде всего огромное количество сладкой глюкозы, которая тоже работает как антифриз. При этом тело лягушки специально «выжимает» воду из микрососудиков мышц и органов. Сами её клетки в ходе эволюции тоже научились лучше переносить обезвоженное состояние.

В итоге до 70% воды внутри тела лягушки превращается в лёд, причем весь он остаётся снаружи клеток. А остальная вода густеет, но остаётся жидкой. Признаки жизни у лягушки обнаружить невозможно. Так она проводит по 200 дней в году. А весной органы оттаивают, клетки снова пропитываются водой – и та же глюкоза теперь становится источником энергии для восстановления.

Некоторые организмы, переживающие низкие температуры, придумали специальные белки, которые препятствуют формированию кристаллов льда. Антифризные белки имеют специфические участки, которые геометрически соответствуют плоскости кристалла льда. Они связываются с краями или плоскостями растущих кристаллов льда, «прилипая» к ним. Когда белок прочно прикрепляется, он мешает молекулам воды правильно выстраиваться в решётку льда. Рост кристалла замедляется или полностью останавливается на поверхности, где прикреплён белок. Но вырабатывать такие белки нужно заранее.

Как видите, к заморозке нужно тщательно готовиться. Например, тот же сибирский углозуб тоже себя обезвоживает, сбрасывая четверть веса. А его печень без устали вырабатывает криопротектор глицерин, который пропитывает всё тело. Перед зимовкой печень углозуба составляет почти 40% тела. А после оттаивания — всего 5%. А еще расходуются запасы гликогена, основного резервного углевода, который накапливается перед зимовкой. В итоге получается удивительная картина. Выкапываешь из вечной мерзлоты тритончика. Местами он как ледышка. Но при этом мышцы тела, как твердая резина, упруго гнутся, а внутренние органы остаются не смерзшимися, эластичными, не замерзает и кровь.

Из-за этого углозубов даже ошибочно принимали за ожившие ископаемые возрастом в миллионы лет (про это даже Солженицын писал). А на самом деле они просто случайно провалились в трещины в земле и проспали несколько лет. И уже тогда их нашли.

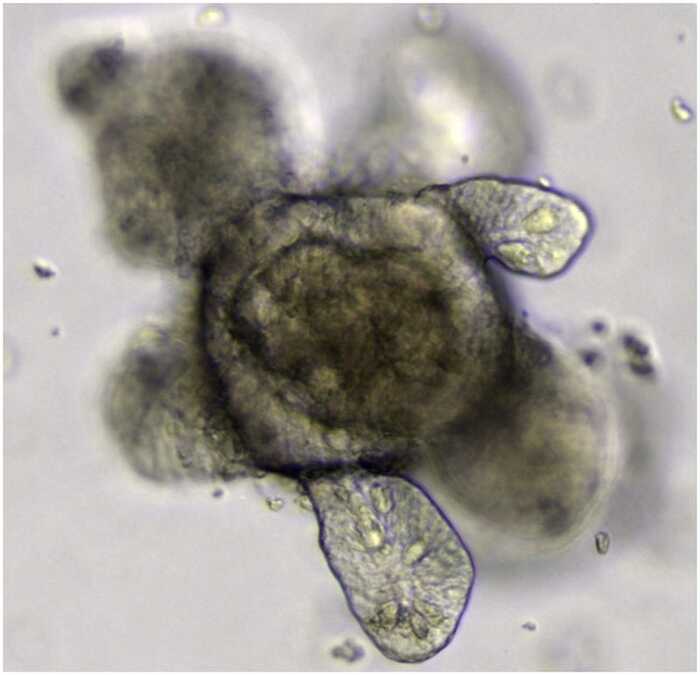

Но вот потрясающая штука. Настоящие живые ископаемые из древности — это тоже реальность. Познакомьтесь, это коловратка. Она же бделлоида.

Вот такая милашка-бделлоида замёрзла где-то в сибирском приполярье 24 000 лет назад. Ещё не было ни Римской империи, ни пирамид, ни Вавилона, ещё не открыли бронзу. А вот эта бделлоида уже жила! И сегодня она воскресла снова.

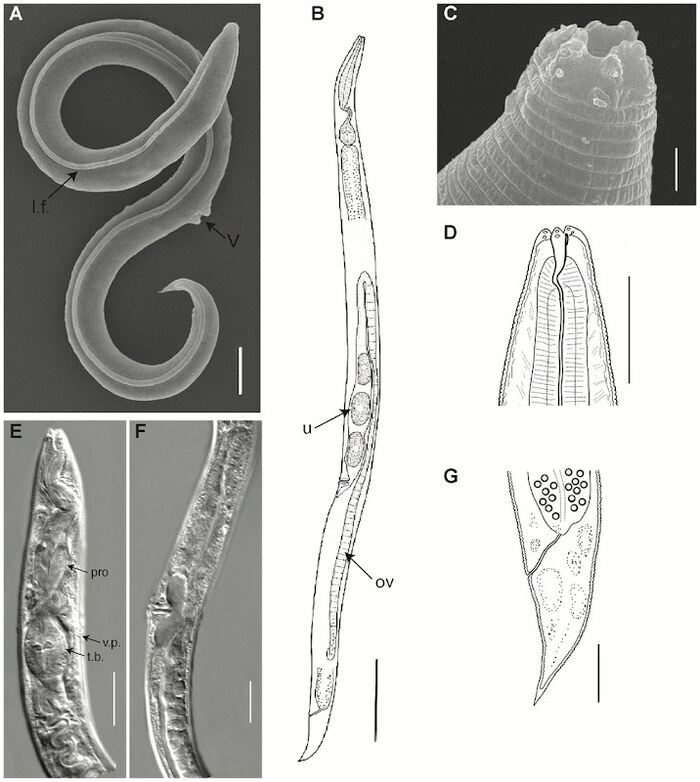

А недавно, в 2023 году, совершили находку ещё круче. В той же самой необъятной Сибири, в толще вечной мерзлоты, учёные нашли круглых червей неизвестного вида, которые пробыли в заморозке 46 000 лет. Их назвали Panagrolaimus kolymaensis, в честь Колымы.

Эти нематоды застали мамонтов, саблезубых тигров и лютоволков. При них доживали свои последние дни популяции неандертальцев.

И это не единичные случаи. Российские учёные смогли вырастить живую травку из частичек семян, пролежавших 32 тыс. лет в вечной мерзлоте. Рыба головешка-ротан может провести всю зиму целиком, вмёрзнув в лёд, и выжить.

Но тут остаётся острый вопрос. Лягушка перезимовала и дальше прыгает, травка растёт, но мы-то не кусты. У нас есть личность и воспоминания, и для нас принципиально их сохранить.

А ведь некоторые биологи высказывали иную позицию. Якобы мозг работает, только пока включён компьютер. Пока организм дышит, циркулирует кровь, пока активируются нейроны. Тогда размороженный человек проснётся чистой доской, и все старания были напрасны.

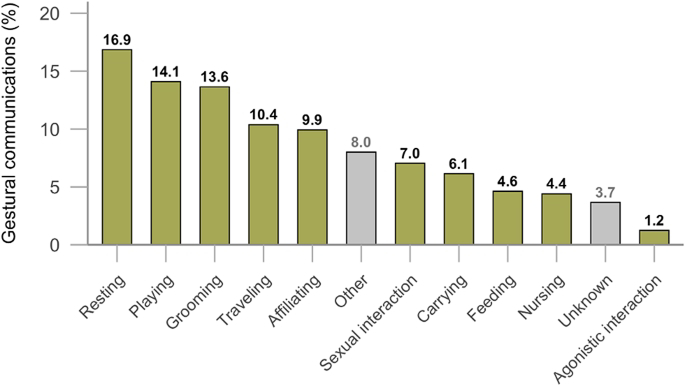

К счастью, был поставлен эксперимент – учёные витрифицировали круглых червей, охладив до температуры жидкого азота. При этом перед заморозкой нематод научили новой информации. Черви запомнили обонятельный стимул и выработали предсказуемую реакцию. И после разморозки эта память сохранилась. Вот вам прямое доказательство, что воспоминания могут проходить через заморозку. Видимо, долгосрочная память действительно хранится за счёт изменения конфигурации синапсов между нейронами.

Помните историю про похищение цистерн с людьми? Полиция останавливает грузовик, груженый цистернами с замороженными трупами, якобы похищенными. И всё потому, что бывшая семейная пара, которая заморозила эти трупы, не поделила свой проект, и теперь за эти трупы бьётся.

Эта ситуация хорошо иллюстрирует главную проблему с крионикой – человеческий фактор. Когда нам обещают, что разморозят нас через тысячу лет, как героя «Футурамы», мы обычно начинаем рассуждать про то, насколько продвинутся технологии. Научатся ли восстанавливать замороженные тела. Выживет ли наша личность, структура нашего мозга, тысячелетний ледяной сон. В общем, технические детали.

Но мы часто забываем о том, что компания может обанкротиться и закрыться, а у основателей могут возникнуть разногласия.

Вот вам такой факт: всех людей, которых заморозили до 1974 года, уже разморозили и похоронили. Одних потому, что передумали родственники, другие из-за технических поломок, третьих — из-за разорения криокомпании. Суть в том, что сейчас из них остался только самый первый замороженный человек, Джеймс Бедфорд, которого хранит Alcor.

Но давайте представим идеальный вариант. Хранилище в полном порядке, ухаживают за ним преданные сторонники идей крионики, они до последнего будут бороться за сохранение вашего тела. Но ведь когда-нибудь и сами эти идейные основатели умрут. Их, конечно, тоже заморозят. И эта цепочка адекватности может на них прерваться.

Есть ещё два спорных момента. Во-первых, есть вопрос, насколько вы будете свежим продуктом, когда наконец дойдёт очередь до вашей заморозки. Допустим, вы знаете, что умрёте от болезни. Тогда в ваших интересах заморозиться пораньше, максимально свежим. Но ни в одной стране живого человека замораживать нельзя, это могут даже расценить как убийство. Максимум разрешена эвтаназия, как в Швейцарии, а потом уже заморозка. Поэтому, даже если крионисты стоят рядом наготове, им нужно получить заветную справку о смерти, и только тогда спасать ваш мозг.

А представьте, если смерть застанет вас где-нибудь на горе в Аргентине или на экскурсии в Северной Корее? Или даже просто дома. Перед крионистами встанет сложная дилемма. Очевидно, что замораживать вас уже поздно, но и уговор остаётся в силе. Ведь с точки зрения закона, заморозка – разновидность похоронных услуг.

Порой доходит до абсурда. В Айове человека, заказавшего криопрезервацию, всё-таки похоронили родственники. Компания Alcor подала в суд – и выиграла дело. В итоге забальзамированный труп мужчины выкопали из могилы, отрезали голову и заморозили мозг, хотя в этом уже не было никакого смысла.

А в штате Колорадо уже 20 лет отмечают дни замороженного трупака. Так местные жители иронично чествуют семью иммигрантов из Норвегии, которые в 89-м году привезли с собой в гробу с сухим льдом своего дедушку, и до сих пор хранят его в самодельной криокамере в сарае на заднем дворе.

Если вы рассматриваете заморозку, нужно подумать, а какой у вас приоритет. Максимально сохранить оригинальное тело, или на 100% вложиться в спасение сознания. Одни люди свято верят, что в будущем можно будет восстановить всё. Даже тело Джеймса Бедфорда. Тогда есть смысл полностью замораживаться, пусть и с несовершенными нынешними технологиями.

Другие считают, что воскресить старую плоть может и не получится, а вот структуру мозга, воспоминания и личность когда-нибудь удастся отсканировать и загрузить в компьютер.

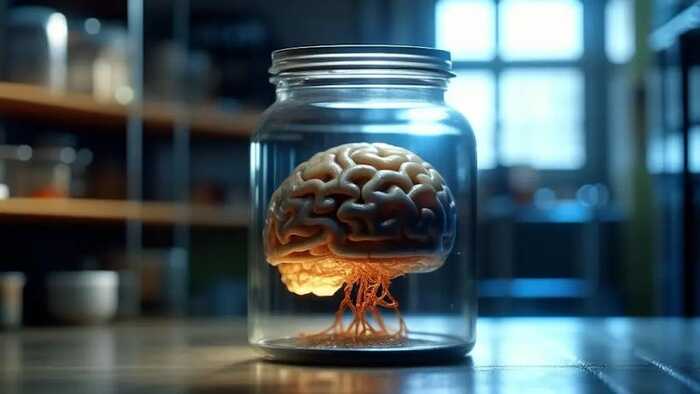

Но если вы не согласны, тогда можно вообще ничего не замораживать. Есть стартап Nectome, который предлагает не замораживать, а законсервировать мозг человека. Пропитать его специальным затвердевающим составом, так, чтобы максимально сохранить именно структуру, вплоть до последнего синапса.

Очевидно, что такой мозг никогда больше не оживёт. Зато может случиться, что гипотетический сканер в будущем сможет восстановить из него информацию. Причем лучше, чем из замороженного мозга. И такой заформалиненный мозг гораздо дешевле хранить. Выше шансы, что он в целости доживёт до перезагрузки.

Кстати, среди людей, которые в 2018-м предзаказали такую консервацию мозгов, был и малоизвестный тогда Сэм Альтман, создатель компании OpenAI. Так что идею полок с мозгами в банке до конца со счетов не списываем.

Допустим, вас заморозили, а потом успешно воскресили. Стоило ли оно того? Хотите ли вы так жить? Представьте, что всех, кого вы знали, больше нет. Не только знакомых и родственников, но и всех писателей, музыкантов, актёров. Всё, что вы любили читать и смотреть, уже не с кем обсудить, все шутки и мемы никто не понимает, и даже все ваши принципы, убеждения и вкусы для людей просто полная дичь.

Есть и более страшный вариант пробуждения. Никто не гарантирует, что те, кто вас разморозит, обязательно будут добрыми. Например, в книгах Ларри Нивена описано общество, где размороженных людей называют «трупососульки» (в переводе «отморозки») и используют как пушечное мясо.

В итоге, что мы имеем в 2025 году? У нас есть технологии, которые позволяют замораживать маленькие образцы и органы животных на месяцы и годы и восстанавливать их без вреда. Мы видим животных, причём довольно крупных, которые могут месяцами выживать в анабиозе при арктических температурах. И находим червячков и травки, которые воскресли после десятков тысяч лет подо льдом.

Всё это говорит нам, что замороженный человек – не дичь и не скам. Да, это фантастика, но это научная фантастика. Это не вечный двигатель, а принципиально возможная технология в пределах нашей досягаемости. Здесь крионика похожа на борьбу со старением. Мы уже видим организмы, которые старение игнорируют или обращают вспять. Но как перенести это на сложный организм человека, пока не знаем. Поэтому, скорее всего, это станет реальностью, вопрос — когда.

Другой вопрос в том, как относиться к компаниям, которые уже сейчас продают пока ещё не существующую услугу. Я скажу так. Если эти компании честно говорят вам, что это такая экзотическая форма погребения, что это даёт лишь крошечный шанс на воскрешение в неизвестном будущем... Тогда у меня нет к этим людям никаких претензий. Особенно если они вкладывают вырученные деньги в исследования криопрезервации и криопротекторов. Ведь мы с вами узнали, что это очень нужно и важно прямо сейчас, для живых людей, от младенцев до стариков.

Каждый день люди выбрасывают десятки тысяч долларов на пышные похороны и памятники. Уж лучше пусть потратят их не на памятник из мрамора, а на небольшой научный проект. И когда кто-то упрекает в эгоизме людей, которые пытаются обмануть смерть и купить себе билетик в светлое будущее… Они в каком-то смысле упрекают и пациентов, которые годами стоят в очереди на донорские органы, и женщин, которые испытывают трудности с зачатием. Всех, кому помогает крионика.

Что до меня самого... Ну, если бы эта процедура была бесплатной, я бы крионировал в конце жизни и себя, и свою кошку, и даже своих соседей. И всех моих читателей, с их согласия, конечно. Но, поскольку это не бесплатно, лично для меня это пока не лучшее вложение, учитывая огромные риски и крошечный шанс на успех. За те же деньги я могу продлить нынешнюю жизнь. И наполнить её смыслом.

А вообще, надеюсь, у ученых все получится. И мы с вами сможем перечитать эту статью через тысячу лет. Может быть, после очередной разморозки. И вспомнить старые добрые времена. Как вы ставили мне лайки и оставляли комментарии.

Осенний тур продолжается!

Билеты и подробности — здесь.

Подписывайтесь на соц. сети