Психология | Psychology

Это не вы странный: как душа перерастает старые отношения (5 тревожных знаков)

Иногда одиночество – не проклятие, а дар.

Вы замечали, как с годами круг общения словно просеивается сквозь пальцы? Люди, с которыми когда-то смеялись до утра, теперь кажутся чужими. Разговоры, которые раньше увлекали, превратились в пустой шум. И чем больше вы пытаетесь вернуть прошлое, тем сильнее чувствуете: что-то внутри вас изменилось безвозвратно.

Но что, если это не потеря? Что, если ваша душа просто переросла то, что больше не резонирует с её новой частотой?

Когда пустота становится маяком

Бывало ли у вас такое: сидите в компании, смеётесь, а внутри – тишина? Будто вы наблюдаете за происходящим через толстое стекло. Голоса доносятся приглушённо, жесты кажутся замедленными, и лишь вы один замечаете, как за улыбками скрывается усталость.

Это не депрессия. Это пробуждение.

Ваше сознание больше не хочет участвовать в спектакле, где все играют роли. Оно ищет подлинности – даже если ради этого придётся остаться в одиночестве.

«Но разве это нормально – чувствовать себя чужим среди тех, кого знал годами?»

Возможно, вопрос не в них. Возможно, дело в том, что вы наконец услышали тихий голос своей души – а он говорит на другом языке.

Энергетическая честность: почему некоторые люди стали для вас невыносимы

Раньше вы терпели.

Терпели подругу, которая говорит только о своих проблемах, но никогда не спрашивает, как у вас. Терпели коллегу, чьи шутки всегда на грани. Терпели родственников, чьи советы больше похожи на скрытые упрёки.

Но теперь – хватит.

Не потому, что вы стали высокомерным. А потому, что ваша энергетическая чувствительность изменилась. Вы буквально физически ощущаете, когда человек говорит одно, а думает другое. Когда его слова – как пустые консервные банки, громкие, но без содержимого.

Что с этим делать?

Не осуждать. Не злиться. Просто – отойти.

Как дерево, которое больше не может расти в тени другого, вы ищете своё место под солнцем. И это не эгоизм. Это закон природы.

Смена приоритетов: когда «нормальная жизнь» перестаёт вас устраивать

Вам всё чаще хочется не «тусить», а говорить о вечном.

Не обсуждать последний сериал, а размышлять о природе реальности.

Не жаловаться на начальника, а спрашивать себя: «А туда ли я вообще иду?»

И вот вы ловите на себе взгляды: «Ты что, в секту попал? Ты стал каким-то… другим.»

Да. Вы стали другим.

Но разве это плохо?

Одиночество как духовная практика

В тибетских монастырях есть практика: монах уходит в пещеру на три года, три месяца и три дня. Без слов. Без общества. Только он и бесконечный диалог с самим собой.

Современный мир называет это «социофобией».

Но что, если именно в тишине рождается настоящая мудрость?

Когда вы перестаёте заполнять пустоту чужими голосами, вы наконец слышите свой. И иногда этот голос говорит вещи, которые пугают.

«Кто я, если отнять все мои социальные роли?»

«Чего я хочу на самом деле?»

«Готов ли я быть собой – даже если это значит идти в одиночку?»

Новые встречи: как Вселенная отвечает на вашу внутреннюю перемену

Вы думаете, что теряете друзей. На самом деле – освобождаете место.

Потому что мир зеркален. Когда вы меняетесь, меняется и ваше окружение.

Тех, кто остался – цените. Они прошли проверку вашей подлинностью.

Тех, кто ушёл – благословите. Они сыграли свою роль в вашей душевной эволюции.

А тех, кто ещё впереди – почувствуйте. Они уже идут к вам.

Ваше одиночество – не дыра в сердце. Это дверь

Если эта статья отозвалась в вас – значит, вы уже на пути.

Не бойтесь чувствовать себя «другим».

Не корите себя за то, что больше не вписываетесь в старые рамки.

Ваша душа растёт. А рост всегда требует пространства.

Скажите честно:

Вы уже чувствовали это странное, щемящее одиночество среди людей?

Как вы с ним справляетесь?

Поделитесь в комментариях – возможно, именно ваши слова станут тем самым маяком для кого-то, кто сейчас чувствует себя потерянным.

Новая глава

Источник — https://t.me/tyvporadke/228

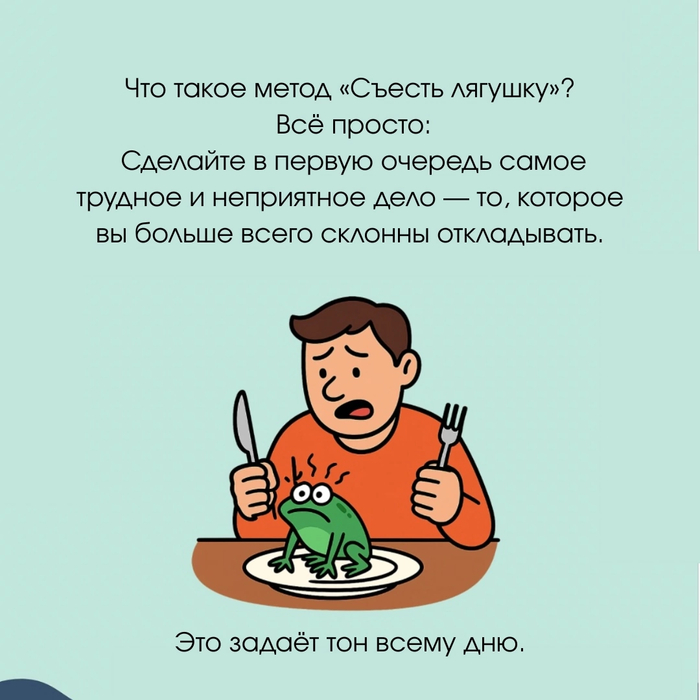

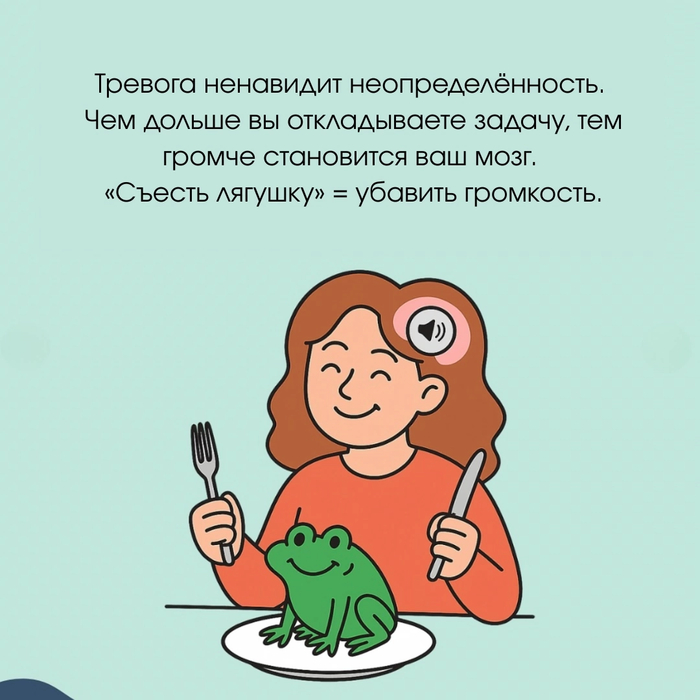

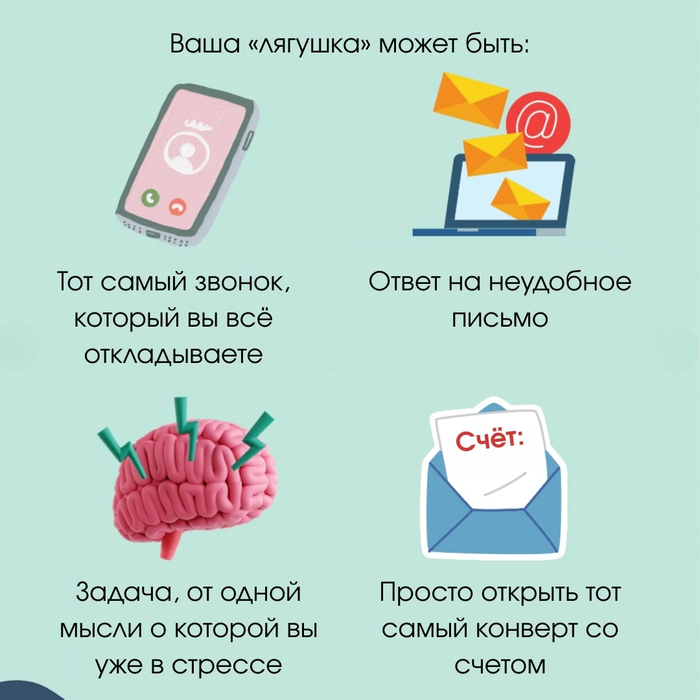

Давайте съедим лягушку!

Давайте съедим лягушку!🤣

На протяжении долгого времени я переживаю, что посты не понравятся, зачем начинать что-то снимать, всё недостаточно идеально для одобрения, недостаточно опыта(по моему мнению) недостаточно большая коллекция растений, чтобы начинать разводить на продажу и т.д. В то же время, имею тягу писать, рассказывать, публиковать.

Но секрет в том что все люди боятся, даже профессора волнуются перед выступлениями, презентаций открытий. Никогда не будет 'достаточно' пока не начнешь.

Мы боимся заводить новые увлечения, в моем случае растения, делиться информацией, проявлять себя, но к чему это приведет?

Так что, возвращаюсь к вам, рассказывать наблюдения, забавные факты и пытаться снова и снова увеличить аудиторию✊

Буду рада если напишете советы, что людям интереснее читать и куда двигаться в публикациях🙏

Терапия восстановленных воспоминаний: вытеснение

Продолжаем изучать терапию восстановленных воспоминаний.

На чем мы остановились в прошлый раз? На довольно спорных результатах, когда вроде бы люди очень хорошо помнят травмы, но вот обзор Брауна и др. (1), в котором треть людей забывают сексуальное насилие и потом восстанавливают память.

А это значит, что мы переходим к третьему утверждению вспоминальщиков: механизм этого забывания – бессознательное вытеснение. И продолжим проверять память на травмы.

Для начала, что такое вытеснение? Это защитный механизм, убирающий невыносимые для сознания воспоминания и эмоции в бессознательное, чтобы защитить психику. И хотя они недоступны сознанию, их в теории можно вспомнить в терапии или триггерных ситуациях.

И для лл скажу: нельзя надежно доказать, что вытесненных воспоминаний 100% не существует. Точно так же как нельзя доказать, что именно вытеснение ответственно за все случаи забывания.

Тут споры, на ком лежит бремя доказательств. Все стороны убегают от этого бремени как от сифы. Но очевидно, что концепция вытесненных воспоминаний нуждается в проверке.

Исследования

Для начала посмотрим опросы людей, сообщавших, что пережили насилие. Один из вопросов, который им задавали: «Был ли период времени, когда вы не могли вспомнить о травме?». Таких исследований много и результаты: от 10 до 60% людей говорили, что действительно были моменты, когда они не помнили о травме (2).

Вспоминальщик: А значит вытеснили же?

Есть несколько проблем с этими исследованиями.

1. Формулировка вопроса: «Было ли время, когда вы не могли вспомнить о травме». Предполагается, что человек пытался вспомнить, но не мог? А зачем и как пытаться вспомнить то, о чем человек даже не подозревает?

Скорее всего, опрашиваемые понимали вопрос так: «Было ли время, когда вы не думали о травме?». А это совсем другой вопрос, это никак не связано с неспособностью вспомнить.

Если уточнить этот момент, то многие отмечали, что на самом деле не «не могли вспомнить», а «старались не думать» об этом, то есть сознательно ограждали себя от этих воспоминаний, что никак не связано с бессознательным вытеснением.

2. Есть еще один дополнительный вопрос, который задавали людям: «А если бы вас в этот период забывания спросили о насилии, вы бы вспомнили о нем?». И большая часть опрашиваемых отвечали Да.

3. И еще один момент. Вспоминальщики считают, что у их пациентов ужасная память на травмы детства. На самом деле у большинства людей ужасная память на детство в целом.

Исследователи спрашивали здоровых людей: «Есть ли периоды вашего детства после 5 лет, которые вы не можете вспомнить?» И чем больше люди пытались вспомнить, тем чаще обнаруживали свою хреновую память.

4. Также люди внезапно могут восстанавливать НЕтравматические воспоминания из детства и точно так же утверждать, что «был период, когда не могли это вспомнить». При этом событие-то нетравматичное, то есть причины для вытеснения тут нет.

Поэтому данные о забывании травм бессмысленны без сравнения с обычным забыванием. А сравнения всегда показывают гораздо лучшую память на травмы, чем на обычные события.

5. На самом деле и эти дополнительные вопросы, и исходное утверждение, что люди не могут вспомнить, не имеют смысла. Потому что еще один момент: у людей очень хреновая память о своей памяти.

Люди могут забывать случаи, когда они вспоминали о травме. Например, женщина говорит, что был период, когда она не помнила об изнасиловании, а ее муж утверждает, что именно в этот период она несколько раз рассказывала об этом.

6. Почему же люди могут долгое время не думать о насилии?

Есть теория, что ребенок не воспринял насилие как травму, то есть банально не понял, что именно произошло. Возможно это было смущающим или неловким, как странная игра, но не запомнилось как травма и не разрослось в ПТСР. И исследования показывают, что как раз такие непонятые события чаще всего оказываются в группе «не думать» или «не помнить» (3).

Опять же, когда люди вспоминают такие события и пересматривают их со своего взрослого опыта, то именно тогда ужасаются, что это было именно насилие, и удивляются, как они могли не помнить об этом. Это может интерпретироваться терапевтом как «эмоциональное возвращение вытесненных воспоминаний», но им не является, потому что событие не оценивалось как травма в детском возрасте.

Еще одна проблема с такими исследованиями

Во многих из них не подтверждался факт насилия. А если насилия не было, то как можно его забыть и вспомнить?

На самом деле трудно объективно подтвердить события, происходившие много лет назад в детстве.

Иногда были признания насильников или показания свидетелей. Но часто эти признания были только со слов пациента и не проверялись из независимых источников.

Иногда в качестве твердых доказательств насилия терапевт указывал на... как бы это сказать... «эмоциональную достоверность процесса и соответствие теории». То есть пациент чувствовал эмоции и описание совпадало с ожиданиями терапевта, а значит это правда. Ну такое себе…

Проспективные исследования

Поэтому мы переходим к другому типу исследований, в которых сначала устанавливался факт травмы, например, изучались медицинские или судебные записи. И потом людей опрашивали, случалось ли с ними насилие. И опять от трети до половины не сообщали о насилии (которое, повторюсь, задокументировано).

Вспоминальщики возбуждаются: ну вот же, вот вытесненная память!

Есть более простое объяснение: человек банально не хотел об этом вспоминать, смущался или не доверял интервьюеру.

И это подтверждается в исследованиях: когда позже людям указывали на несоответствие показаний, они говорили, что намеренно скрывали информацию и на самом деле не забывали об этом событии.

Опять же действуют возражения выше, когда дети не записали событие как травму и просто забыли.

Для примера посмотрим исследование Линды Уильямс (4), которое демонстрирует всю сложность интерпретации данных. В нем опросили 129 женщин, которые в детстве проходили медицинское обследование по подозрению в сексуальном насилии.

Только в 28% случаев были медицинские доказательства сексуального насилия (+34% физического насилия). Остальные случаи подтверждались только со слов опекуна или ребенка. Возможно там были менее травмирующие ситуации: домогательства и непроникающее насилие.

Часть женщин признались, что их детские заявления были ложными. Неизвестно, сколько не признались.

16% из тех, кто упомянул событие, утверждали, что было время, когда они его не помнили. При этом не было уточняющих вопросов. Не помнили или не думали? Могли ли вспомнить? Вероятность забывания увеличивалась в случае молодого возраста и слабой поддержки матери, что может косвенно указывать на вытеснение. А может, на непонимание травмы и запрет обсуждать эту тему.

49 женщин (38%) не упомянули травму. Не было уточняющих вопросов, не проверялась гипотеза, что женщины просто не хотели говорить.

Но есть одна странность: из этих 49 женщин, которые не упомянули событие, 33 (68%) описали другие эпизоды сексуального насилия. Непонятно, почему умолчали об одном, но рассказали о другом. Возможно, рассказанные события были более свежими и всплыли в памяти первыми. Также первое событие чаще происходило в семье, и там был запрет на раскрытие.

А возможно и вытеснение. Опять же не было дополнительных интервью, чтобы устранить непонятки.

Подводя итоги

Вытеснение воспоминаний – это слабофальсифицируемая гипотеза, которую хз как надежно подтвердить или опровергнуть. Определение вытеснения завязано на внутренние процессы в психике, которые трудно отследить в эксперименте.

Да что уж там, даже надежно подтвердить, что испытуемые забывают травму и потом вспоминают, получается редко. А то, что человек забыл, не доказывает автоматически, что это вытеснение. Иногда забыл – это просто банан забыл.

Вспоминальщики: Но есть же современный диагноз диссоциативной амнезии, разлупи глаза, посмотри в МКБ.

Некоторые критики говорят: а диссоциации тоже нет, она такая же мутная и неконкретная, как и вытеснение.

Если посмотреть на определения вытеснения и диссоциации, то это родные братья-близнецы. По сути речь об одном и том же, что воспоминания прячутся от сознания где-то внутри головы. Поэтому и диссоциация – такая же слабая недоказуемая гипотеза.

Некоторые критики не отрицают диссоциативную амнезию, просто считают, что она встречается очень редко.

Вспоминальщики скажут: Ок, допустим, мы не можем доказать механизмы забывания, но это не значит, что насилия не было. Вот эта треть людей, которые «забывают» – это все равно целевая группа для нашей терапии. Неважно, люди не думают, диссоциируют, избегают или еще что. Важно, что травма у них была, и терапия им нужна. То есть человек приходит в кабинет, ему напоминают о травме, и в итоге он перестает избегать-диссоциировать-не думать, «вспоминает» и можно с ним работать. В чем проблема-то?

Во-первых, если нам неизвестны механизмы забывания, то мы не можем утверждать, что симптомы человека обязательно связаны с вытесненной травмой. Просто напомню, что ПТСР встречается в 30-50% в случае изнасилований. Остальные как-то справляются. Возможно люди с амнезией тоже справились и именно поэтому забыли. Стоит ли без доказательств теребить зажившие раны?

И во-вторых, много ли людей с амнезией? Так-то это очень редкий диагноз (1%), и всем автоматически навязывать скрытые травмы как-то не очень...

Ну а в-третьих, мы переходим к следующему утверждению вспоминальщиков: восстановленное воспоминание – это всегда правда, это было на самом деле.

Если это окажется НЕправда, то у нас серьезные проблемы с этой терапией.

Посмотрим в следующий раз

Источники:

1. Brown, D., Scheflin, A. W., & Whitfield, C. L. (1999). Recovered memories: The current weight of the evidence in science and in the courts.

2. McNally Richard. Remembering Trauma. 2005. 7 глава.

3. Joslyn, S., Carlin, L., & Loftus, E. F. (1997). Remembering and forgetting childhood sexual abuse.

4. Williams, L. M. (1994) Recall of Childhood Trauma: A Prospective Study of Women’s Memories of Child Sexual Abuse.

Внешнее должно быть уравновешено с внутренним

Видишь ли, чем больше в нас самих духа и внутреннего содержания, тем краше наш угол и жизнь. Конечно, страшен диссонанс, страшно неравновесие, которое представляет нам общество. Вне должно быть уравновешено с внутренним. Иначе, с отсутствием внешних явлений, внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазия займут очень много места в существе. Начинаешь бояться жизни.

/Ф.М. Достоевский, из письма к брату 1847 г./

Если вам кажется

Источник - https://t.me/tyvporadke/226

Как подрезать крылья душе

Чувство своей силы и чувство своей слабости, таковы две полярные формы самочувствия, развивающиеся очень рано у ребенка. По этим двум руслам бегут новые и новые чувства своего «я», усиливая и одно и другое. Опыт дает достаточно материала для развития обоих чувств, ибо одно связано с творческой активностью, с пробами самостоятельного и свободного проявления своей личности, а другое связано с отказом от своей воли, с приспособлением к другим и подчинением им. Всюду, где дитя может осуществлять свои желания, оно переживает бодрое сознание своей силы, непосредственно переживает свое «право» на самостоятельную активность, и всюду, где оно не смеет, не может осуществлять того, что хочет, где дитя должно приспособляться, у него развивается сознание границ его сил, сознание слабости, даже бессилия. Первое чувство имеет положительное значение, второе – отрицательное; первое подымает общее настроение, создает творческие импульсы, пробуждает новые силы, ставит новые задачи, манит дитя к новой и новой деятельности. Успех окрыляет дитя, подымает тон его самочувствия, внушает ему веру в себя. Наоборот, чувство своей слабости имеет совсем иное влияние, оно заставляет дитя отрекаться от своих планов и порывов, убивает порывы, заставляет дитя подчиняться чужой воле, вызывает болезненное ущемление в личности, подрывает веру в себя. Дитя приспособляется к другим, чувствует себя неспособным, негодным... Нормально в душе нашей живут оба чувства, взаимно уравновешивая друг друга, но сплошь и рядом – и у детей это особенно часто – доминирует какое-либо одно чувство. Дети, которые чаще, ярче переживают чувство своей силы, становятся самоуверенными, упорными, настойчивыми, самолюбивыми, хвастливыми, тщеславными: все это является результатом яркого развития у них чувства своей силы. Дитя привыкает к тому, что его все зовут умным, милым, прекрасным, удачным, оно привыкает к похвале, любит и само похвастаться своим платьицем, игрушками, иногда само говорит себе похвалы. Если дитя, в самом деле, быстро развивается, его успехи невольно вызывают всеобщие похвалы и восхищение, и дитя начинает невольно думать о себе очень высоко, считает себя чем-то необыкновенным. Конечно, рано или поздно придет конец этому самомнению, и дитя, которое считало себя каким-то чудом, неизбежно переживет жестокое разочарование в самом себе и может совершенно потерять веру в себя, как мы говорим – махнуть на себя рукой.

На основе высокого мнения о себе нередко развивается одно из наиболее ядовитых чувств в нашей душе – зависть: чужие успехи мучат нас, мы хотим царить всегда и во всем. Уже в раннем детстве нередко приходится наблюдать тлетворное дыхание зависти, особенно это чувство усиливается в случае сближения детей из разных социальных слоев. При развитии напряженного самолюбия дети вообще становятся необыкновенно чувствительны к тому, что говорят о них другие люди. Попробуйте прочитать выговор таким детям в присутствии чужих, почти всегда это действует очень болезненно на самолюбивых детей. Неумелые укоры наши нередко не только не вызывают желания стать лучше, но лишь озлобляют детей; повышенная чувствительность детей к тому, как относятся к ним окружающие, дает место многим тяжелым и даже роковым в развитии юного существа ударам.

Немного иную картину представляет развитие ребенка, если дитя особенно часто чувствует свою слабость, свои недостатки, не смеет, не решается проявить свои желания. Вся личность ребенка приобретает печать какой-то забитости, придавленности, психической угнетенности. Глаза такого ребенка не смотрят смело и весело, в них часто виден страх, робость, какая-то сковывающая дитя застенчивость, напряженное внимание, быть может, лицемерие; движения осторожны, робки, нерешительны, какие-то сдавленные. Дитя не только не имеет веры в себя, но оно считает себя никому ненужным, чужим, заброшенным; не менее первого ребенка дитя второго типа становится болезненно чувствительным ко всяким уколам самолюбия. Оно готово признать себя неспособным, бесталанным, лишь бы не слышать презрительных отзывов, лишь бы не замирать от стыда и боли, когда при всех указывают на его недостатки, и нередко оно становится социально тупым, словно его привыкли раздевать при всех, привыкли издеваться над ним. Оно уже теряет стыд, тупо и злобно слушает аттестации себе, лишь где-то там, в глубине, закипают слезы бессильной злобы и обиды. Психическая депрессия, пассивность овладевают душой ребенка, не растут крылья в душе, не хочется проявлять свою инициативу, общий упадок, общая апатия, нередко злоба оседают в душе. Мы видели на классификации детских типов Лесгафта, как велико и глубоко влияние чувств силы и слабости в развитии и организации детского характера, эти чувства как бы направляют развитие души, формируют самый важный и значительный материал, из которого строится характер. Здесь закладывается основной фонд наших запросов и склонностей, определяется направление в развитии личности.

/В.В. Зеньковский - Психология детства/