Предупреждение. Тема триггерная и несмешная: насилие и дети.

Продолжаем говорить о ложных воспоминаниях. Волна сатанинской истерии и терапии вытесненных воспоминаний докатилась и до детей.

- В США до 70-х показания детей в судах рассматривались как ненадежные. Считается, что было широко распространено скрытое сексуальное насилие в семьях, а в обществе старались замолчать проблему.

- В 70-х феминистки подняли эту тему (1). Общество и правовая система стали активно искать насилие в семьях. Детей начали привлекать в судах, причем как ключевых свидетелей. СМИ тоже раздули панику, появились громкие дела о целых педофильских детсадах и сатанинских культах.

- И тут не обошлось без терапевтов-вспоминальщиков. Стали считать, что дети часто боятся сказать правду о насилии. Появились новые стандарты допроса детей: вместе с полицейскими их начали опрашивать соцработники и психологи. И они отказывались слышать «нет» от ребенка.

Стали распространяться практики задавать детям наводящие вопросы и оказывать жесткое давление, чтобы выбить правду из мелких засранцев. Причем без каких-либо научных обоснований и опыта в этой области.

«Я не поверила ни одному из этих детей, когда они говорили мне, что этого не было»

Психолог Барбара Сноу

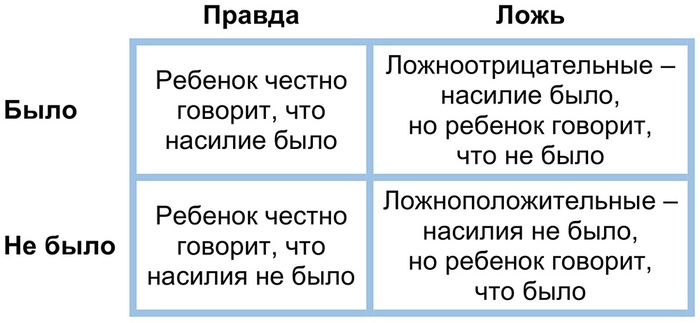

Парадоксальная вещь: с одной стороны, если жеребенок говорит, что его НЕ насиловали, это значит, что он отрицает и его надо разговорить.

А с другой стороны, стоит ребенку только намекнуть на какую-то недопустимую близость – ЭТО ВСЕГДА ПРАВДА, ДЕТИ ВРАТЬ НЕ МОГУТ! Тогда даже распространились наклейки на машину: «Дети не врут», «Верьте детям».

Но верьте только тогда, когда они говорят о насилии.

Посмотрим методы допроса детей (2-5)

Наводящие вопросы, в которых уже заложен желаемый ответ, подразумевающие вину преступника. Такие вопросы повторялись многократно в разных интервью, пока ребенок не ломался:

Интервьюер: Можешь сказать Эрни?

Ребенок: Нет.

Интервьюер: Да ладно [умоляющим тоном]. Пожалуйста, скажи Эрни. Скажи мне, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста. Чтобы мы могли помочь тебе. Пожалуйста... Ты шепни это Эрни... Кто-нибудь когда-нибудь трогал тебя прямо здесь [указывая на влагалище куклы]?

Ребенок: Нет.

Интервьюер: [указывая на зад куклы] Кто-нибудь трогал твою задницу?

Ребенок: Нет…

Интервьюер: Можешь сказать Берту?

Ребенок: Они не трогали меня!

Интервьюер: Кто тебя не трогал?

Ребенок: Не мой учитель. Никто.

Интервьюер: Какие-нибудь крупные люди, взрослые, трогали твою задницу там?

Ребенок: Нет.

Интервьюер: Ты думаешь, что Келли была плохой, когда причиняла вам всем боль?

Ребенок: Она мне не причиняла боль. Мне она нравится.

Интервьюер: Я не слышу тебя, смотри на меня, когда говоришь. А когда Келли беспокоила детей в музыкальной комнате...

Ребенок: Я снял носки...

Интервьюер: Она заставляла кого-нибудь еще снимать одежду в музыкальной комнате?

Ребенок: Нет.

Интервьюер: Да?

Ребенок: Нет...

Интервьюер: Келли когда-нибудь заставляла тебя целовать ей попу?

Ребенок: Нет.

Интервьюер: Когда Келли произносила эти слова: "Моча, дерьмо, сахар"?

Ребенок: "Моча, дерьмо, сахар"?

Интервьюер: Да, когда она это говорила, что ты должен был сделать?

Ребенок: Я этого не говорил.

Интервьюер: Я знаю, это она говорила, но что ты должен был сделать?

Полицейские отчеты, обобщающие эти интервью, имеют мало отношения к записям. Отчет Фреденбурга вкладывает в уста ребенка длинные, беглые рассказы о насилии, но на самом деле Байрон давал односложные ответы на наводящие вопросы и менял «нет» на «да» только после того, как его неустанно допрашивали. Ничего из этого не отмечено в отчете Фреденбурга, как и ни одно из отрицаний мальчика.

С аудио-видеофиксацией допросов такая проблема: когда записи начали предъявлять в судах, все увидели насколько скомпрометированными и навязчивыми они были. По сути эти записи были свидетельством в пользу защиты.

«Интервьюеры задавали вопросы в такой наводящей манере, что мы так и не услышали рассказы детей их собственными словами»

Когда записей не было, обвиняемых осуждали чаще. Поэтому прокуроры и следователи уничтожали или скрывали от суда эти материалы.

Многочисленные допросы: суды могли длиться месяцами и годами, и все это время с ребенком велась работа, практически каждый день:

Ребенок, которого интенсивно допрашивали 3 месяца, позже дал интервью:

Энди: Я наконец просто сказал (следователям) «хорошо, да, это было».

Журналист: Почему вы сказали «да» в тот день?

Энди: Понятия не имею. Вероятно, потому что мне просто надоело, что меня травят. Я не думал, что когда-нибудь вернусь домой. Я имею в виду, я подумал, что если жизнь будет такой, то я могу сделать ее немного более терпимой для себя.

Допрос заканчивался тогда, когда захочет следователь, дети не могли просто так прервать работу. Иногда допросы длились до 8 часов. Но взрослые обещали, что все прекратится, как только ребенок признается:

- Я хочу остановиться, я голоден, я хочу выбраться отсюда.

- Я дам тебе поесть, я принесу эскимо, но только после того, как ты скажешь мне то, что я хочу услышать. Я знаю, что ты знаешь. Не говори мне, что ты не знаешь. Я знаю, что ты знаешь.

- Нет, я не знаю, я никогда не видел, чтобы она делала такие вещи.

Интервьюер: Она колола твою попку вилкой? Да или нет?

Ребенок: Я не знаю, я забыл.

Интервьюер: Ну давай же; как только ты ответишь, я тебя отпущу.

Ребенок: Я ненавижу тебя.

Интервьюер: Не может быть.

Ребенок: Я ненавижу.

Интервьюер: Нет, ты меня любишь, говорю я тебе. Это все, что она с тобой делала? Что она делала с твоей попкой?

Второй интервьюер: Да, что она делала с твоей попкой? Потом ты можешь идти.

Ребенок: Я забыл.

Второй интервьюер: Скажи мне, что Келли делала с твоей попкой, и тогда можешь идти. Если ты мне скажешь, что она делала с твоей попкой, мы тебя отпустим.

Ребенок: Нет.

Интервьюер: Пожалуйста.

Ребенок: Ладно, ладно, ладно.

Интервьюер: Теперь скажи мне, что Келли делала с твоей попкой?

Ребенок: Я попробую вспомнить.

Интервьюер: Чем она колола твою попку?

Ребенок: Вилкой.

Детей часто вознаграждали за правильные ответы, хвалили, предлагали конфеты и другие стимулы:

Интервьюер: Я дам тебе значок (полицейского), если ты поможешь нам получить эту информацию.

Ребенок: Я тебя ненавижу.

Интервьюер: Нет, не ненавидишь… Тебе просто не нравится говорить об этом, но ты не ненавидишь меня.

Ребенок: Да, я тебя ненавижу.

Интервьюер: Мы можем закончить это очень быстро, если ты просто покажешь мне то, что показывал в прошлый раз.

Ребенок: Нет.

Интервьюер: Я дам тебе поиграть с моим магнитофоном… Давай, хочешь нам помочь? Хочешь помочь нам оставить её в тюрьме, а?.. Расскажи мне, что происходит, когда... Расскажи, что с ними случилось. Давай…

...

Ребенок: Я хочу к маме.

Интервьюер: Давай закончим это быстро, и мы пойдём в Kings за мороженым…

И наоборот, если ребенок упорствовал, то его запугивали, оскорбляли, давили на чувство вины и стыда. Были единичные случаи, когда следователи били детей:

Интервьюер: Ты собираешься быть глупой или собираешься быть умной и помогать нам? Ты, должно быть, тупая.

Адвокат: Она упоминала, что если ты не признаешься... упоминала ли она когда-нибудь органы ювенальной юстиции?

Ребенок: Да, она сказала, что если я буду продолжать лгать, то это создаст ещё больше проблем, и она упомянула про суды для несовершеннолетних. И она просто сказала, что будет лучше, если я признаюсь прямо сейчас.

Также классические приемы следователей: «твои друзья уже всё рассказали» и «у нас есть все доказательства»:

Интервьюер: Все остальные друзья, с которыми я говорил, рассказали мне все, что произошло. Рэнди рассказал мне. Чарли рассказал мне, Конни рассказала мне... А теперь твоя очередь рассказать. Ты ведь не хочешь остаться в стороне, не так ли?

Боже, мне бы не хотелось говорить твоим друзьям, что ты не хочешь им помогать.

Интервьюер: Мы уже поговорили со всеми детьми. Они рассказали о комнате для сна, ванной, музыке, и ничто меня больше не удивляет.

Ребенок: (молчит)

Интервьюер: Ну же, помоги нам. Мы ведь друзья, да?

Ребенок: Я не твой друг.

Интервьюер: Ты же не хочешь быть монстром, правда?

Ребенок: (молчит)

Интервьюер: Хорошо, давай начнем сначала. Что Келли сделала с тобой в ванной?

Ребенок: Я забыл.

Интервьюер: Нет, ты не забыл. Я знаю, что ты не забыл.

На абсурдные заявления детей не обращали внимания или считали их искаженными воспоминаниями о реальном насилии. Что еще больше подкрепляло обвинения:

Затем шестилетняя Нэнси рассказала судье Долану, как ее бабушка и дедушка засовывали свои руки и головы ей во влагалище, где они шевелили ими. Они также издевались над ней, по ее словам, огромной разноцветной машиной, размером с комнату, которая хранилась в подвале. Никакой клетки она не помнила, а Синди не упоминала никакой машины.

Интервьюер: А (друг) тоже вставлял свой пенис в её пенис?

Ребенок: Да, в то же время.

Интервьюер: В то же время? Как вы это сделали?

Ребенок: Мы отрубили наши пенисы.

Интервьюер: Значит, она кровоточила в своём пенисе, и у тебя и твоего друга пенисы были внутри её пениса.

Ребенок: В то же время.

И еще несколько методов

- Воображение и ролевые игры. Детям предлагали притвориться, что насилие действительно произошло, и описать его. Предлагали стать полицейским и арестовать преступника.

- Не рассматривались альтернативные объяснения этим историям: сны, рассказы взрослых, фильмы и СМИ.

- Детям давали задание «Нарисуй человека» и по рисункам определяли насилие.

- Давали наводящие игрушки: веревки, монстров, оружие, шприцы, мясорубки. «Кошечка отправляется в мясорубку вместе с рыбками!» – трактовалось как сатанинский ритуал, в котором людей и животных измельчали и съедали.

- Детей просили делать домашние задания: усиленно представлять себе то, о чем они не хотели говорить, и вести дневники.

- Применяли анатомически правильных кукол (с гениталиями). Их посмотрим позже.

- Родители часто помогали следователям получать показания. Когда ребенок говорил: «Мама сказала мне, что папа связал меня», упоминания о влиянии родителя игнорировались.

- Ребенку, скучающему по родителям (которых обвиняли в насилии), обещали, что родители вернутся, как только ребенок обвинит их.

Еще раз повторюсь, все эти творческие методы применялись без какого-либо образования в этой области, без проверки показаний на правду-ложь. Правда была не нужна.

Были перегибы и в медицинских осмотрах. Врач вставлял пальцы в анус или влагалище, чтобы ребенок сравнил ощущения, так его насиловали или не так? Или определяли насилие по тому, как легко входят пальцы.

Естественно, детей насильно заставляли проходить такие процедуры, несмотря на боль.

Любые индивидуальные особенности гениталий воспринимались как признаки насилия. Даже отрицательные результаты обследования иногда трактовались как возможное насилие.

Были и курьёзы. В одном случае детишки увлеклись и обвинили в растлении прокурора, заместителя шерифа и соцработника, которые их допрашивали.

– Упс, главное – не выйти на самих себя, – подумали чиновники и прикрыли дело.

В чем проблема этих методов?

Во-первых, дети страдали. Через некоторое время у них появлялись реальные симптомы стрессового расстройства и сексуализированного поведения. И психологи радовались: ну вот и симптомчики травмы подъехали.

Вот только появлялись они после допросов и вследствие допросов, потому что психологи фактически внедряли воспоминания о насилии, изолировали детей от родителей, держали их в атмосфере давления и безнадежности. Если кто и трахал детей в мозг, то это психологи и следователи.

Во-вторых, на этих показаниях строилось все обвинение. В суде было достаточно невнятного «да» от ребенка, чтобы посадить человека. Порой не нужно было ни других свидетелей, ни улик, ни следов насилия.

И даже если ребенок молчал, считали, что он просто запуган, а значит это тоже доказательство насилия. Психологи могли вывернуть любой симптом ребенка (замкнутость, кошмары, недержание мочи, нежелание идти в школу) в свою пользу.

А уж если обвиняемый отрицал насилие – ну это 100% доказательство вины, злостное отрицание и предательство ребенка. Нужно было активно доказывать, что ты не совершал насилие.

Поэтому от 80% таких дел заканчивались сделкой со следствием. Адвокаты советовали даже не трепыхаться и сразу признавать вину. Таковы особенности судебной системы в США. Обвиняемые просто не имели выбора: утонуть в судебных дрязгах, разориться, ославиться на весь мир и все равно сесть на долгосрок. Против «мягкого» наказания в случае сделки: отберут детей и запишут в реестр сексуальных преступников.

Кстати, возможно отсюда всплеск подтвержденных изнасилований в те годы. Такие вот подтверждения.

Можно ли доказать, что такие методы действительно вызывали ложные показания?

Да, можно, и об этом в следующий раз

Источники:

1. Snedeker, Nathan. Satan's silence. Ritual abuse and the making of a modern American witch hunt. 2001.

2. Ceci. Jeopardy in the courtroom. A scientific analysis of children's testimony.

3. Underwager Ralph. The real world of child interrogations. 1990.

4. Pendergrast Mark. The Repressed Memory Epidemic. How It Happened and What We Need to Learn from It. 2017.

5. Underwager Ralph. The real world of child interrogations. 1990.