Что это за загадочная крепость — Форт Боярд?

Ну кто не знает про легендарную крепость под названием «Форт Боярд». Легендарным, по крайней мере для российского обывателя, форт стал благодаря одноименной телеигре, которой просто засматривались наши зрители в 90-е годы. Именно тогда шоу было наиболее красочным и интересным. Попытки воссоздать игру в более поздние годы оказались не столь эффектными и потому не произвели такого впечатления, однако форт Боярд продолжают знать и помнить в нашей стране именно благодаря той телепередаче. Разумеется, возвели крепость не ради телешоу. Первоначальной целью постройки форта была оборона. Крепость должна была не допустить, как бы сейчас сказали, потенциального врага к верфям, расположенным у него в тылу во французском Рошфоре.

Говорят, что соорудить крепость в таком месте было настолько сложно, что первый архитектор, которому король предложил возглавить строительство, отказался, заявив, что «легче схватить Луну зубами». Мы не знаем, укусил ли архитектор естественный спутник Земли, но крепость все же была возведена на этом месте, правда на полтора столетия позже, когда технологии конечно еще не позволяли допрыгнуть до Луны, но вот возвести в столь сложном месте крепость уже было можно.

Продлилось строительство тоже довольно долго, более полувека. Дело в том, что, возводя форт, строители столкнулись с некоторыми «незначительными» проблемами, после чего стройку пришлось приостановить и на какое-то время вовсе забыть. Но желание защититься от басурман в лице Британии, которые то и дело угрожали Франции вторжением, все же вынудило их достроить эту крепость. Однако пока строили, оказалось, что сооружение форта в этом месте потеряло актуальность благодаря развитию технологий вооружения, и как военная постройка форт уже не нужен.

Итак, что же знает средний российский обыватель про форт. Большинство из нас думают, что находится он где-то далеко-далеко в море, в окружении волн и романтики. Однако это не совсем так, если не сказать, что совсем не так. Просто снимая телепередачу, по которой большинство из нас, как уже говорилось выше, и знакомы с фортом, съемки проводились с определенного «красивого» ракурса, создающего именно такое представление. Если взглянуть на «Форт Боярд» с другой стороны, то увидим мы, что до берега то там оказывается совершенно не далеко.

Ну вплавь конечно не добраться, только на лодке, но тем не менее, находится он гораздо ближе, чем многие себе представляют. Следующий миф связан с тем, что крепость возведена на небольшом островке. Конечно это было бы логично. Однако на самом деле форт «Боярд» стоит прямо в воде. Строители устанавливали блоки прямо на морское дно. Кстати, с этим и связаны последние задержки в строительстве. В один прекрасный момент архитекторы поняли, что блоки, установленные на дно, смещаются и проседают. Однако эту проблему все же удалось решить, раз форт стоит там, где стоит.

Ну и наконец, многие считают, что «Боярд» был тюрьмой. А вот это правда. Как писалось выше, к моменту завершения строительства идея крепости для охраны прибрежных верфей уже успела перестать быть актуальной. А поскольку со свежесооруженным исполином нужно было что-то делать, ну не зря же в конце концов строили, его решили использовать как тюрьму.

Судьба форта в XX веке.

К 1913 году оборонное ведомство Франции вовсе потеряло к форту интерес. Долгое время он даже использовался в качестве мишени для учебных стрельб. Не нужно быть гением, чтобы понять, что за это время форту был нанесен огромнейший ущерб. Вполне возможно, что мы могли бы полностью лишиться удовольствия видеть его целым сегодня.

Однако от дальнейшего запустения и разрушения его спас дантист по фамилии Эрт. Он приобрел крепость на аукционе, на который форт был выставлен. Тем не менее, несмотря на все усилия, денег чтобы восстановить форт у него не было, и позже он был вынужден его продать. Но именно эта покупка дала толчок к возрождению форта «Боярд», ведь продал Эрт форт не кому-нибудь, а тому самому телепродюсеру Жаку Антуану, чье имя возможно помнят поклонники телеигры «Форт Боярд». Что произошло дальше, наверное, рассказывать смысла нет. С 1989 года форт подвергся капитальной реставрации и стал площадкой для съемки телепередач. К слову, окончательная реставрация форта завершилась лишь в 2004 году, и сейчас он радует взор тех, кто имеет возможность узреть его вживую. А кто не имеет, могут увидеть форт и по телевизору.

Ну а для ценителей, в моем канале в ТГ есть еще. Например или про историю о мятежниках с английского корабля "Баунти" и остров, где до сих пор живут их потомки, о котором упомянуто в этом посте https://t.me/geographickdis/120

Или "Нетронутый суп на столе и запись "Бог в небесах". Элин-Мор - маяк где исчезли три смотрителя" https://t.me/geographickdis/341

Не ругайтесь за ссылку, такие посты делаю я сам, ни у кого не ворую и потому думаю что это честно. Тем более это лишь для тех, кому интересно. Надеюсь на ваш просмотр и подписку. А интересного у меня много. Честно. Если подпишитесь, или хотя бы почитаете, то для меня это лучшая поддержка автора. Спасибо

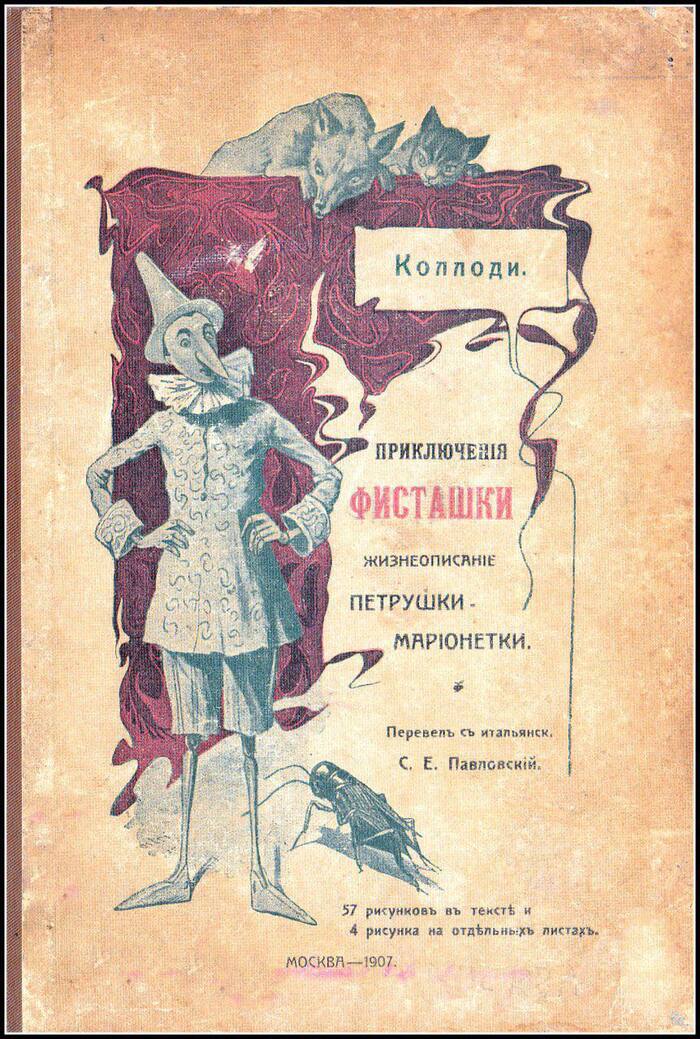

Пиноккио, приключенiя Фисташки. Отличная детская сказка

135 лет назад умер журналист и писатель Карло Лоренцини (псевдоним – Коллоди, по названию деревушки в Тоскане, откуда была родом его мать). Самым известным – точнее, единственным известным, – его произведением стала сказка «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», которая потом была творчески переработана Алексеем Толстым и опубликована под названием «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Буратино переводится с итальянского просто как «кукла-марионетка». А Пиноккио буквально означает «семечко сосны», или на тосканском диалекте – «кедровый орешек». Первые переводчики на русский думали, как передать это одним словом, так и появилась Фисташка.

Кстати, в первой укороченной версии «Приключений Пиноккио» все заканчивалось тем, что главный герой, спасаясь от Кота и Лисы, стучится в дом и видит в окне девочку с голубыми волосами, которая шепчет, что в этом доме все умерли, включая ее, и она теперь высматривает в окно гроб, в котором ее понесут хоронить. После чего преступники настигают Пиноккио и вешают его на дереве. Отличная детская сказка, я считаю.

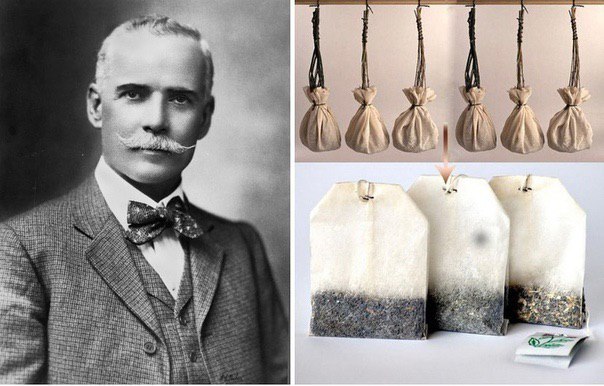

Чайные пакетики

В 1904 году совершенно случайно были изобретены чайные пакетики. Их изобретатель Томас Салливан (торговец чаем) решил, что ему будет дешевле отправлять небольшие образцы чая потенциальным клиентам в шелковых мешочках, а не в коробках. Получатели ошибочно сочли, что нужно заваривать именно эти мешочки. Вскоре Салливана буквально завалили заказами на его «чайные пакетики».

Атмосферные фото дореволюционной Москвы, ожившие в цвете с помощью ИИ. Часть 1

Начинаю небольшой цикл о старой Москве — и той, какой ее еще могли застать наши современники, и той, что уже давно исчезла, сохранившись лишь на выцветших фотографиях рубежа XIX—XX веков. Первый пост посвящен дореволюционной Москве, в которой уже звенели первые трамваи и пахло свежеиспечённым хлебом у городских лавок. Под каждой фотографией — ссылка на оригинал и точная локация на карте города: так вы сможете увидеть, как знакомые места выглядели более, чем век назад.

Кремлёвская набережная. Городовой и странствующий проповедник в Кремле, 1909.

Театральная площадь — поливка улиц, 1895–1899 годы.

Москворецкая набережная. Воз с корзинками у Грибного рынка. 11 февраля 1901 года.

Саратовский (Павелецкий) вокзал в воде и разлив реки Москвы, наступивший в 1908 году чрезвычайно поздно.

Юрий Бахрушин (1896–1973), историк балета, сын Алексея Бахрушина — известного мецената и создателя первого в стране театрального музея, писал о наводнении в Москве весной 1908 года:

«Проснувшись на другое утро, первое, что я увидел, была моя старуха нянька, не отрываясь смотревшая в окно. Внизу на дворе дядя Василий прилаживал какие-то доски к нашим воротам, дворник и кучер поспешно таскали из конюшни вилами навоз и валили его у ворот. А за воротами виднелась улица, наша Валовая, но не обычная, повседневная, московская, а венецианская, вся сплошь залитая серебристой водой.

Пока, в немом изумлении, я наблюдал эту необычайную картину, по улице медленно проплыла лодка, груженная каким-то барахлом, подушками, матрацами, сундуками с сидящими поверх имущества бледными, расстроенными людьми...

В уборных из унитазов фонтаном била вода. Не теряя времени, Василий сделал деревянные пыжи, обмотал их тряпками и забил трубы. Все нервничали и волновались за исключением нашей старухи кухарки, которая спокойно утверждала, что нам вода не угрожает. Когда ее спрашивали, на каком основании она так думает, то получали ответ:

— Я-то уж наверно знаю. Чай, уж с неделю черные тараканы со всех соседних домов к нам перебирались. Так и ползут ночью по улице веревочкой, и все к нашим воротам!»

Наводнение в Москве, Пятницкая улица, апрель 1908 года.

Вербное катание на Красной площади, 1908–1910 годы.

Одни из первых электрических дуговых фонарей, установленных на Красной площади.

Московский трамвай, 1903–1908 годы.

Дореволюционный трамвай в каком-то смысле являлся даже более безопасным в отличии от современного подвижного состава — у тележки имелась защита от попадания посторонних предметов и пассажиров.

Пятая мужская гимназия на пересечении улиц Поварская и большая Молчановка, 1913 год.

Пречистенская набережная, вид от храма Христа Спасителя, 1912–1917 годы.

Очередь за продовольствием на Тверской-Ямской, 1917 год.

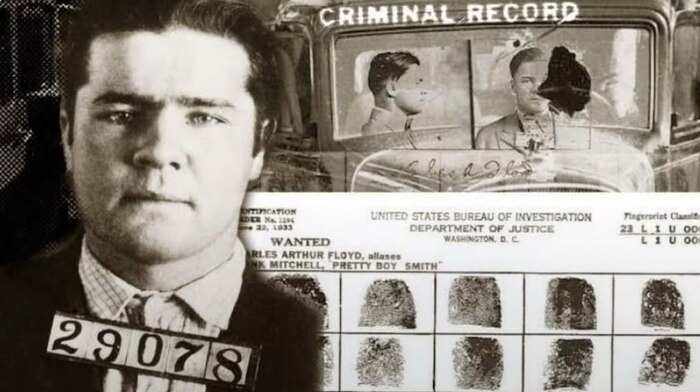

Грабитель банков

"Красавчик" Флойд - грабитель банков, которого обожали в народе.

Причина - во время ограблений, Флойд уничтожал ипотечные документы банков - сотни людей освобождались от долгов и платежей так как компьютеров еще не существовало.

В 1934 году, Флойд был застрелен во время стычки с полицией. ФБР назвало его «врагом общества № 1», но на похоронах среди простых людей настроения были другими.

Селекционный метод: 170 лет со дня рождения Ивана Мичурина

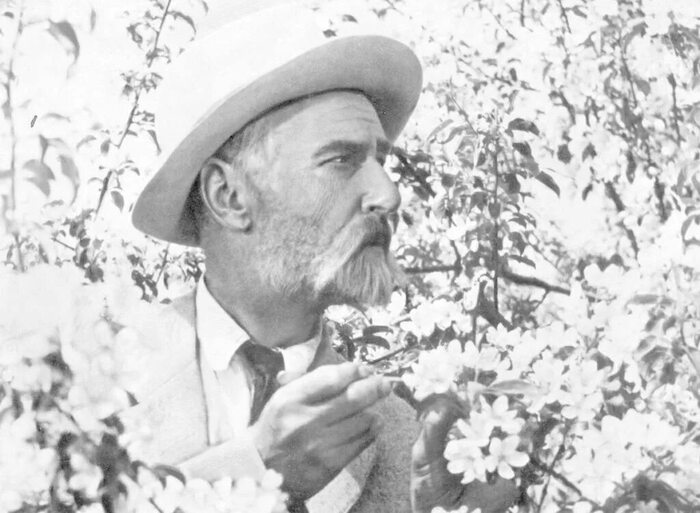

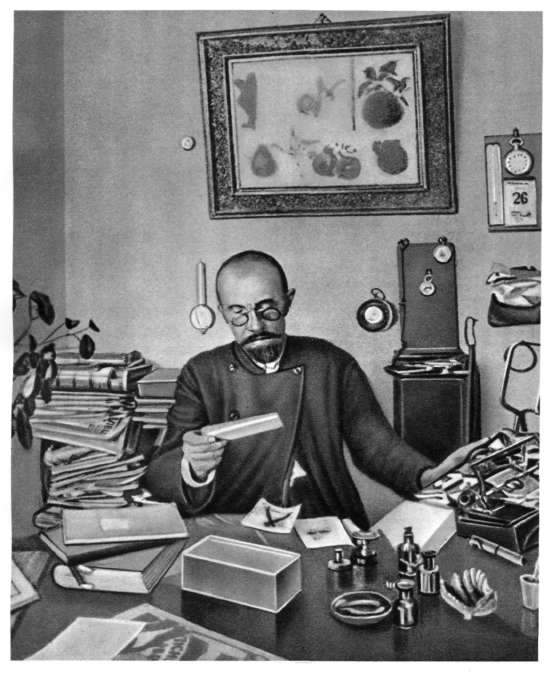

Дворянская семья Мичуриных из поколения в поколение увлекалась садоводством, но именно Иван Владимирович превратил это увлечение в науку. Его идеи по селекции и акклиматизации растений до сих пор лежат в основе современных программ выведения новых сортов.

Уже в восьмилетнем возрасте Иван в совершенстве умел производить окулировку, копулировку и аблактировку растений.

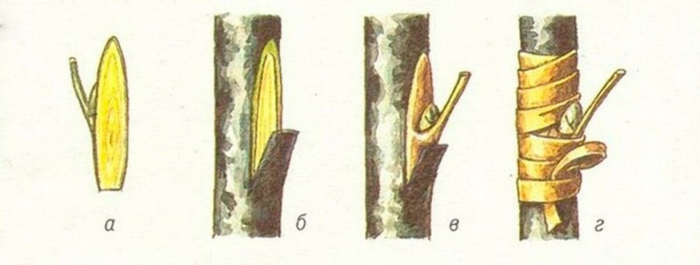

Окулировка – прививка растения глазком: на коре подвоя делают надрез и вставляют туда почку. Самый распространённый способ прививки плодовых деревьев и роз

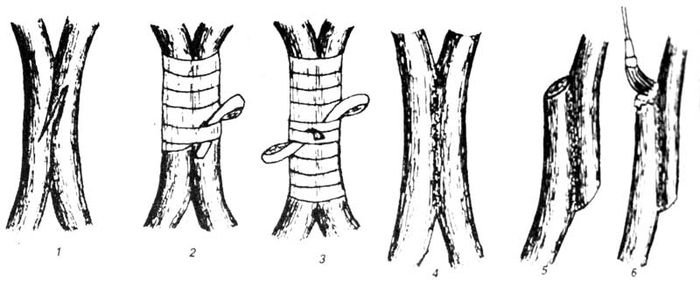

Копулировка – прививка растения черенком: подвой и привой подрезают под одинаковым углом, совмещают срезы и туго обвязывают. Применяется при весенней прививке молодых растений

Аблактировка – прививка растения сближением: два растущих рядом растения надрезают и соединяют так, чтобы их камбиальные слои срослись

У юноши был непростой характер: из гимназии его выгнали за непочтительность к директору, а небольшую должность на железнодорожной станции он потерял из-за конфликта с начальником.

От голода молодого человека спасло открытие собственной мастерской по починке часов. В свободное же время он по-прежнему занимался садоводством

В 1875 году Иван Мичурин арендовал под Козловом усадьбу и превратил её в лабораторию по селекции растений. За несколько лет собрал коллекцию из более чем 600 видов, но вскоре участок стал тесен. В 1888 году, после долгих поисков средств, он купил землю у слободы Турмасово – 12,5 десятин, из которых половина была пригодна к работе.

На новом участке семья Мичурина жила, по сути, в шалаше, перенося растения на себе за семь километров.

Именно здесь Мичурин создал первые собственные сорта вишни, малины, абрикоса и заложил один из первых в России селекционных питомников

Всему миру стали известны «мичуринские розы». Ученый стремился создать морозостойкие, выносливые и необычные по окраске сорта. Скрещивая дикие виды – ругоза, лютеа, люцида – с чайными и ремонтантными розами, он вывел десятки межвидовых гибридов. Среди них: «Мать Жёлтых», первая устойчивая жёлтая роза в России, пурпурно-синие «Князь варягов», «Князь Рюрик», «Нептун», пахнущая фиалками «Царица света».

20 тыс рублей золотом предлагали Мичурину голландские селекционеры за луковицы этих цветов при условии, что они больше не будут выращиваться в России. Мичурин отказался, сохранив своё открытие для отечественной науки

После революции питомник Мичурина национализировали, но ему самому позволили его возглавить. В целом отношения между ученым и советской властью наладились сразу: в 1922 году его работу отметил Владимир Ленин, в 1931 году ученого наградили орденом Ленина.

В честь 60-летия трудовой деятельности Ивана Владимировича Мичурина город Козлов, в котором он прожил почти всю жизнь, переименовали в Мичуринск.

После смерти Мичурина его имя стало символом для Трофима Лысенко, провозгласившего «мичуринскую биологию» основой советской науки.

На деле Лысенко исказил идеи учёного: вместо научной селекции он выдвинул псевдотеории о «переустройстве природы» и наследовании приобретённых признаков. Под лозунгом борьбы с «реакционной генетикой» Лысенко подавил настоящую науку, а мичуринское имя использовал как прикрытие.

Сам Мичурин, опиравшийся на эксперименты и наблюдения, друживший с настоящим генетиком Николаем Вавиловым, к подобным измышлениям отношения не имел.

Источник данных:

Голиков К. А., Лаптева Е. М. Биолог и селекционер Иван Владимирович Мичурин (К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) //Наука в вузовском музее. – 2020. – С. 38-41.

Гончаров Н. П., Савельев Н. И. К 160-летию со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина //Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2015. – Т. 19. – №. 3. – С. 339-358.