Так миноносец погиб "Безупречный"... (Часть 1)

«С него не осталось в живых ни одного человека, о последних минутах его ничего не известно»... Так, слово в слово, описывают гибель в Цусимском сражении миноносца Российского императорского флота «Безупречный» официальные хроники Русско-Японской войны 1904-05 гг. обеих противоборствовавших сторон. В японском плену офицеры русской 2-й эскадры флота Тихого океана напрасно искали среди выживших матросов свидетелей последнего боя «Безупречного». О нем стало известно только из сообщений японских моряков.

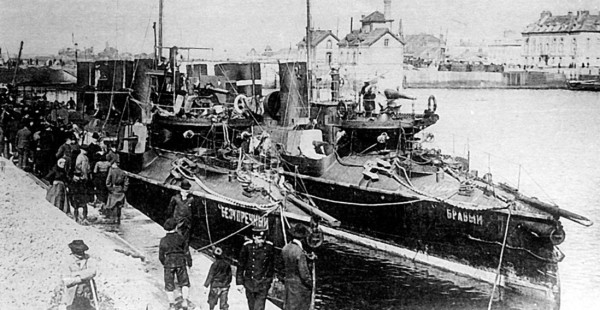

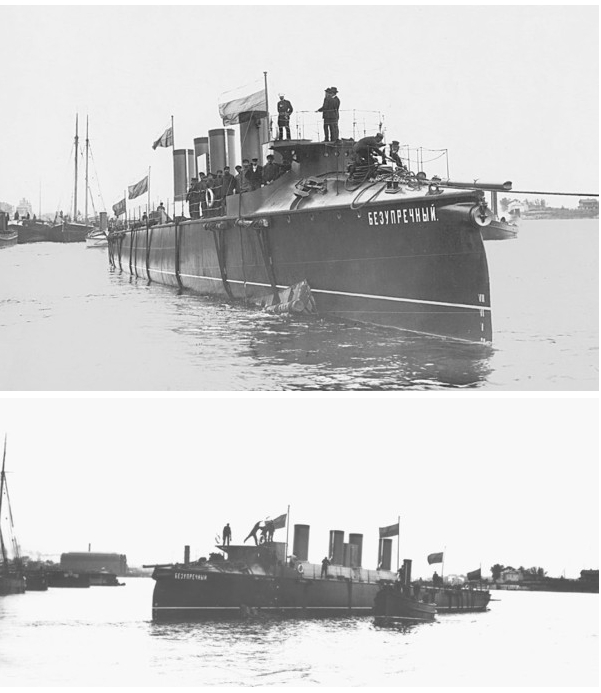

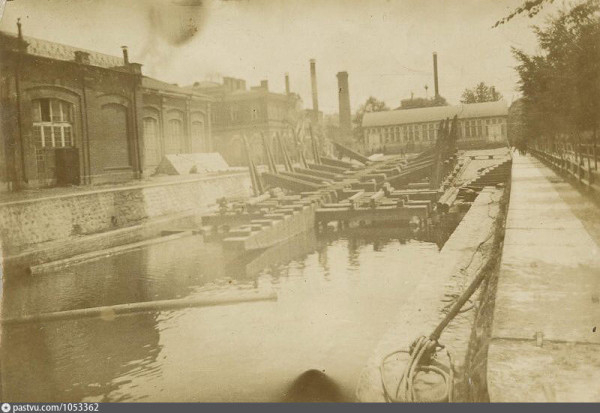

К фото - Эскадренные миноносцы "Безупречный" и "Бравый" в Либаве, незадолго до выхода 2-й Тихоокеанской эскадры, осень 1904.

Использованы фотоматериалы: Эскадренные миноносцы типа "Буйный" | Энциклопедия военной техники (war-book.ru)

15 (28) мая 1905 г., когда силы Объединенного флота адмирала Того Хэйхатиро осуществляли преследование и уничтожение «осколков» разбитой накануне русской эскадры, миноносец «Безупречный» на выходе из Корейского пролива в Японское море был потоплен двумя японскими кораблями – бронепалубным крейсером «Читосэ» (в другом прочтении - «Титосэ») и миноносцем «Ариаке». Соотношение сил: у русского миноносца 350 тонн водоизмещения, одно 75-мм и пять 47-мм орудий, три торпедных аппарата и 73 человека экипажа против суммарных 5 271 тонн водоизмещения, двух 203-мм (в бою не участвовали), десяти 120-мм, пятнадцати 76-мм, четырех 57-мм и шести 47-мм орудий, шести торпедных аппаратов и около 500 душ команды у неприятеля. К списку подавляющего превосходства флага Восходящего солнца следует добавить бронирование крейсера «Читосэ» - от 37 до 114 мм. «Безупречный», как и другие корабли его класса, бронирован не был. Тем не менее, он продержался более часа и ушел ко дну, не спустив боевого Андреевского флага.

Значительная продолжительность боя с тотально превосходящим противником ставит «Безупречный» в один ряд, вернее, в общую кильватерную колонну чести с прославленными русскими миноносцами Русско-Японской войны. Геройская гибель «Стерегущего», «Страшного», «Громкого» запечатлена в граните, бронзе и пантеоне военно-морской истории России. Тем не менее, «Безупречный», в отличие от своих славных собратьев, удостоился в дореволюционной российской историографии всего нескольких строк. Вот, например, что пишет о нем фундаментальная «сытинская» Военная энциклопедия под редакцией полковника Николаевской инженерной академии В.Ф. Новицкого (том IV, СПб., 1911): «БЕЗУПРЕЧНЫЙ, эскадрен. миноносец, вошедший в состав 2-й эскадры Тихого океана, под командой кап. 2-го ранга Матусевича, и пропавший бесследно в бою при Цусиме, 14 мая 1905 г. На эскадре Б. видели в последний раз около 6 ½ час. вечера 14 мая, когда миноносец передавал на броненосец «Император Николай I»… приказание ком-щего адмирала – идти во Владивосток. В донесении адмирала Того имеется указание на то, что Б. потоплен японским крейсером утром 15 мая. На Б. погиб весь состав офицеров и нижних чинов».

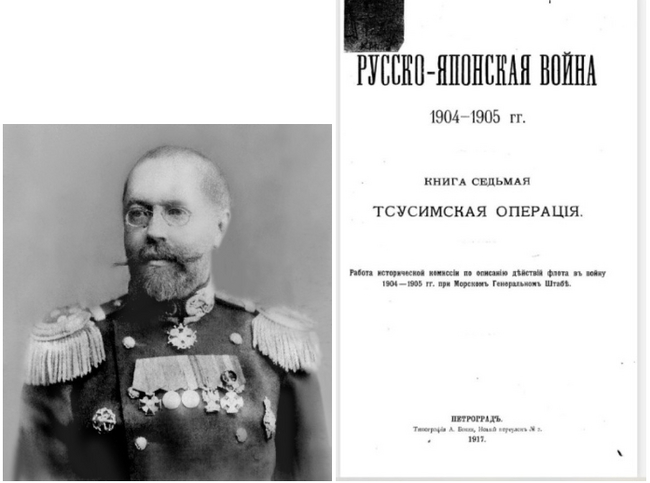

Капитан 1-го ранга (с 27.07.1917 – контр-адмирал) граф А.П. Капнист, под редакцией которого вышел том 7-й работы исторической комиссии по описанию действий флота в войну 1904-1905 гг. при Морском Генеральном Штабе «Русско-японская война 1904 – 1905» под названием «Тсусимская операция», фактически повторил своими словами лаконичные сведения энциклопедии о судьбе миноносца «Безупречный». Трагедия и позор Цусимы оставались для Российского императорского флота «больной темой» до последних дней его существования. На фоне гигантских силуэтов тонущих броненосцев 2-й Тихоокеанской эскадры было не до гибели маленького кораблика, русских свидетелей которой, к тому же, не осталось. Складывается впечатление, что для российских дореволюционных авторов «Безупречный» стал «неприкасаемым» потому, что все сведения о его последних действиях 15 мая 1905 г. они могли почерпнуть только из японских источников. Помимо несомненных примеров мужества русских моряков, Цусима оставила в памяти и немало проявлений прискорбного малодушия. Не того ли, что внезапно откроется очередной неприглядный эпизод, опасались каперанг граф Капнист и Генерального штаба полковник Новицкий?

Отчасти эту тенденцию к сокращению сведений о Цусиме до необходимого минимума описывает в своей книге «Цусимский бой. 50 лет: 1905-1955» (Нью-Йорк, 1956) представитель российской военно-исторической школы в эмиграции Г.Б. Александровский (питомец Морского ЕИВ Наследника цесаревича училища в Петрограде в 1916-17 гг.). «Не делать из Голгофы русского флота бульварного романа, - таково было мнение, высказанное русским офицером в высоких чинах, которое является, наверно, причиной, почему эту тему избегали затрагивать офицеры Российского Императорского Флота».

Трактовка драматического конца служебного пути «Безупречного», как отчаянной борьбы до последней возможности, появилась уже в советской литературе, посвященной Цусимскому сражению. Не в последнюю очередь благодаря скандально известному новатору в этой теме – А.С. Новикову-Прибою, автору неоднозначного романа-эпопеи «Цусима». Будучи участником сражения в качестве баталера на броненосце «Орел», писатель опирался не только (и не столько) на документальные источники, но и на истории, ходившие в среде его товарищей-матросов. Не исключено, что именно в устных рассказах «нижних чинов» впервые прозвучало определение: «героический» в отношении экипажа «Безупречного», и: «расстрелянный, но не сдавшийся в плен,» в отношении самого миноносца. В последующих советских научных и публицистических произведениях о Русско-Японской войне состоялась «реабилитация» этого корабля.

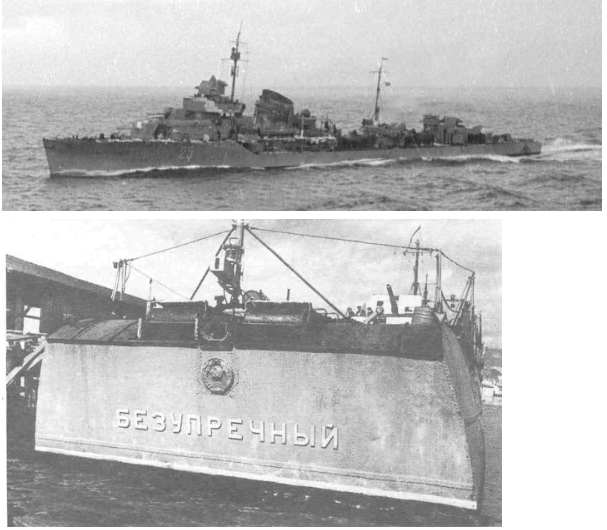

Согласно унаследованной ВМФ СССР от Российского флота традиции, название «Безупречный» было присвоено эскадренному миноносцу проекта 7, вступившему в строй Черноморского флота в 1939 г. К сожалению, он разделил со своим предшественником не только название, но и судьбу. 26 июня 1942 г., следуя с подкреплением в осажденный Севастополь, советский «Безупречный» был потоплен германской авиацией. Из находившихся на нем 239 членов экипажа, 320 (по другим данным – 400) пехотинцев и 16 военных медиков спастись удалось только одному мичману и двоим краснофлотцам. Поэтому в советской литературе миноносец 2-й Тихоокеанской эскадры, погибший в 1905 г., оставался «второстепенным персонажем». В военно-морской истории СССР была собственная гибель «Безупречного» - в 1942-м.

Лишь в последние десятилетия «Безупречный» выдвинулся на передний план внимания отечественных авторов. В историко-публицистическом труде Б.Г. Галенина «Цусима — знамение конца русской истории» (2009–2010) предлагается оригинальная версия роли миноносца в Цусимском сражении. Писатель и офицер ВМФ в отставке Игорь Ли в 2017 г. опубликовал рассказ «Последний бой «Безупречного». Однако первое произведение до сих пор вызывает критические замечания в профессиональных кругах относительно достоверности технических выкладок и обоснованности выводов, а второе является художественным вымыслом.

Миноносец «Безупречный», его служба, участие в походе эскадры адмирала Рожественского и последний бой 15 мая 1905 г. заслуживают самостоятельного описания.

РОЖДЕНИЕ «БЕЗУПРЕЧНОГО».

«Безупречный» был предпоследним по старшинству из десяти братьев, вернее – систершипов, 350-тонных эскадренных миноносцев типа «Буйный» (Буйный, Бойкий, Бравый, Бурный, Быстрый, Блестящий, Бедовый, Бодрый, Безупречный, Видный). В то время их также называли «истребителями» - вольный перевод английского термина destroyer. Российский императорский флот заказал миноносцы в рамках программы 1898 г., предусматривавшей строительство боевых кораблей для нужд Дальнего Востока, где уже завязался узел международной напряженности. Адмиралы Морского технического комитета в Санкт-Петербурге стремились следовать военно-морской «моде» того времени. Нужны были миноносные корабли, не только быстроходные, но также в должной степени мореходные и вооруженные (в т.ч. артиллерией), чтобы осуществлять охранение эскадры в дальних походах и участвовать в ее составе в морских сражениях.

После неизбежной бюрократической волокиты, в качестве разработчика проекта был выбран один из мировых лидеров в создании кораблей подобного типа – британская компания знаменитого кораблестроителя Альфреда Ф. Ярроу «Yarrow Shipbuilders». Этот производитель имел опыт работы в России с 1894 г. Его трудами Российский императорский флот получил свой первый «уничтожитель миноносцев» «Сокол». Готовность построить новые миноносцы выразило Товарищество Невского судостроительного и механического завода – оттуда и последующее прозвище «Безупречного» и его систершипов: «невки». Расходы на строительство каждого миноносца «от киля до клотика» Морское министерство планировало в размере 493,34 тыс. руб.

По иронии судьбы, проекты русских миноносцев, представленные фирмой Альфреда Ярроу, были составлены с учетом опыта строительства для Японии истребителей типа «Икадзути» (1897 г.), первых кораблей подобного класса в императорском флоте «страны Восходящего солнца» и будущих противников русских «невок». Наблюдалось также некоторое сходство с британскими миноносцами типа «26-узловой» программы 1892-93 гг.

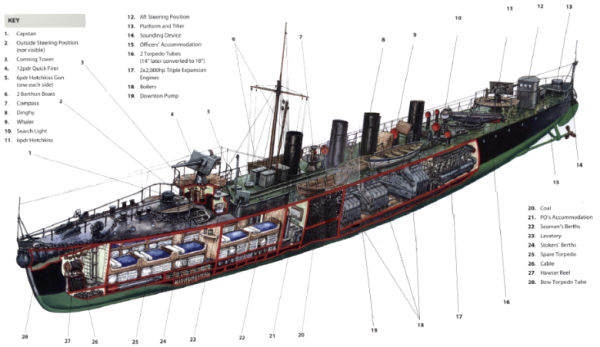

Британский миноносец фирмы Ярроу типа «26-узловой».Русские "невки" были построены скорее не по его образу и подобию, а "по мотивам".

Процесс приема проекта Морским техническим комитетом шел мучительно долго. Излишний бюрократизм был вообще характерен для российского военно-морского руководства тех лет. Дважды планы «заворачивали» на доработку, надо признать – не совсем зря. В частности, к английскому оригиналу было добавлено русское новшество: носовой торпедный аппарат. После почти годовых препирательств между заказчиком и разработчиком, в апреле 1898 г. проект миноносцев был наконец утвержден, и в цехах Невского завода началась работа.

Однако «родовые муки» «Безупречного» и его систершипов на этом не прекратились. Оказалось, что Товарищество Невского завода, сознательно или нет, ввело Морское министерство в заблуждение относительно своей способности построить новые корабли. Первый корабль планировалось сдать для приемочных испытаний к июню 1900 г., а остальные – не позднее мая 1901 г. Но заветный май 1901 г. давно наступил, а первые восемь миноносцев все еще стояли на заводских стапелях. Их корпуса едва удалось достроить до верхней палубы. Два других были еще «не покрыты». Сроки выполнения стапельных работ постоянно затягивались, а некоторые их виды оказались не по силам мощностям российского императорского судостроителя. В результате многие комплектующие – например, паропроводы, машинные рамы, гребные валы - приходилось в авральном порядке заказывать за границей или у других производителей. Машины и котлы также устанавливались импортные. Это означало дополнительные расходы, вызывавшие в высших военно-морских кругах империи почти физическую боль. Адмиралтейство ожесточенно штрафовало Невский завод. Сумма неустойки в конечном итоге составила более полутора млн руб., но, т.к. все паи Товарищества завода принадлежали Государственному банку, долг пришлось списать, чтобы не «перекладывать денежные суммы из правого кармана в левый». Не удивительно, что управляющий Морским министерством адмирал П.П. Тыртов на вопрос Николая II – «Как обстоит дело со строительством новых кораблей для Дальнего Востока?», ответил без оптимизма: «Еще строятся, Ваше величество».

На завершающем этапе постройки (30 июля 1901 г.) всем миноносцам были присвоены условные наименования по названиям рыб. Переименование кораблей прилагательными, обозначающми «виды доблести», состоялось 3 марта 1902 г. «Безупречный» в зародыше именовался «Палтусом». По срокам сдачи корабли были распределены по парам. «Палтус/Безупречный» входил в последнюю, пятую, вместе с «Сигом/Видным». Однако «близнецов» в ходе работ разлучили: «Видный» было решено оснастить вместо привычной паровой машины экспериментальным нефтяным двигателем конструкции талантливого инженера-новатора Бориса Луцкого. Работы на «Видном» затянулись до 1905 г. 1 июля 1902 г. «Безупречный» был спущен на воду в одиночестве.

Конструкция «Безупречного», аналогичная таковой восьми его старших систершипов, подробно описана в основательной работе Н.Н. Афонина «Невки. Эскадренные миноносцы типа Буйный и его модификации» (СПб., 2005), так что имеет смысл обратить внимание только на основные характеристики.

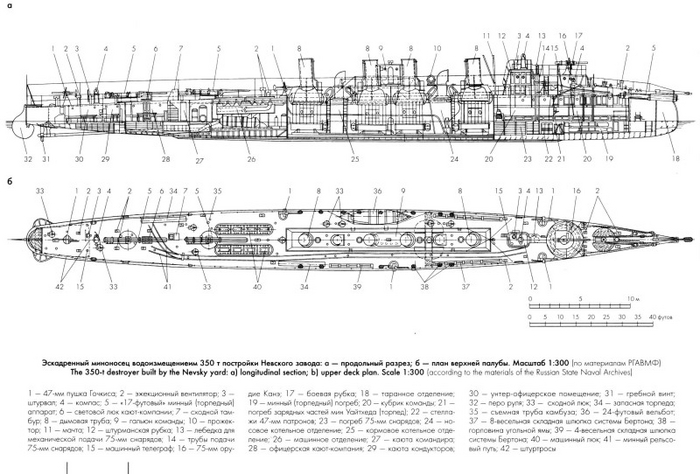

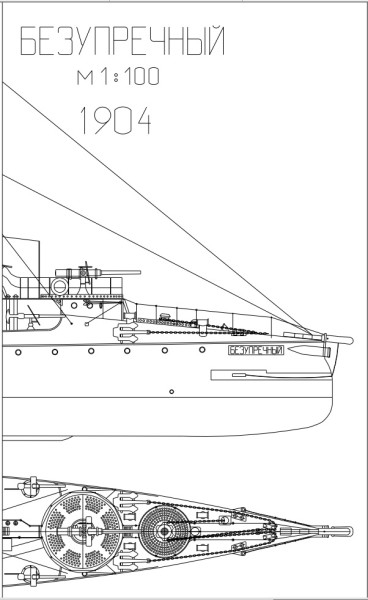

К фото - Схема эскадренного миноносца типа "Буйный". Источник: http://and-kin2008.narod.ru/drawingbuiniy.html Для удобства прочтения предлагаю скопировать и увеличить.

Корпус миноносца имел 64 м в длину, 6,4 м в ширину и осадку 1,78 м. Он был собран заклепочным методом из стальных листов, закаленных по методу Сименса-Мартена, толщиной 4-5 мм. Палуба имела толщину от 3,3 до 6,5 мм, боевая рубка – 6,25 мм. Такая «броня» могла обеспечить защиту разве что от мелких осколков. Живучесть корабля достигалась разделением корпуса водонепроницаемыми переборками на 11 отсеков (с носа к корме): таранное отделение, цепной (канатный) ящик, минный (торпедный) погреб и кубрик команды, артиллерийские погреба, котельное отделение №1 (носовое), котельное отделение №2 (кормовое), машинное отделение, каюты офицеров и кондукторов, кубрик унтер-офицеров, провизионная кладовая (ахтерлюк), ахтерпик с румпельным отделением. Для откачки воды из них имелось в общей сложности 11 помп. Во избежание коррозии металла все «низкие части» миноносца были оцинкованы.

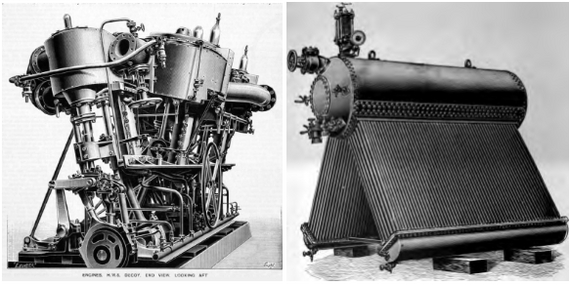

«Сердце» корабля проектной мощностью в 6 тыс. «лошадок» билось в машинном отделении, расположенном в кормовой части. Там были установлены две вертикальные машины тройного расширения пара, а пар поднимался для них в четырех водотрубных котлах фирмы «Yarrow Shipbuilders». «Питался» миноносец традиционным углем, однако в перспективе был предусмотрен вариант перехода на нефтяной двигатель. В угоду этому проекту угольные ямы были сделаны герметичными, чтобы могли использоваться и в качестве цистерн для топлива. От машин вращались две динамо-машины, обеспечивавшие электричеством прожектор и палубное освещение – 40 ламп накаливания в разных отсеках. Вперед «Безупречного» толкали два трехлопастных винта.

Согласно «Программе для составления проектов эскадренного миноносца до 350 тонн», основополагающему документу, в который были заложены идеальные представления Морского технического комитета о кораблях подобного класса, «Безупречный» и его систершипы должны были выдавать не менее 27 узлов хода. Но проведенные в июле-октябре 1902 г. в Кронштадте приемо-сдаточные испытания всей серии из девяти кораблей показали, что на практике машины миноносцев дают не более 5 700 – 5 800 л. с. Миноносцы разгонялись на ходу до разных показателей скорости: от 26 узлов у «Бойкого» до почти 28 у «Бодрого». «Безупречный» продемонстрировал средние результаты, догнав проектные 27 узлов. В результате в тактико-технических характеристиках скорость хода снизили до 26 узлов.

Командование миноносцем осуществлялось из боевой (визирной) рубки, располагавшейся прямо за полубаком (имевшим характерную для кораблей подобного класса в начале ХХ в. форму «черепашьего панциря»); там в бою находился командир. А вот рулевой стоял, словно на парусной шхуне, открытый морским ветрам и соленым брызгам, на мостике штурманской рубки. На мостике располагались штурвальное колесо, магнитный компас (второй – в командирской рубке) и машинный телеграф. Впрочем, это тоже была общая практика на современных «Безупречному» малых боевых кораблях.

Главным оружием миноносца являлись 381-мм торпедные (в 1900-х гг. употреблялся термин «минные») аппараты. Их было три: неподвижный в носовой части корабля, и два поворотных «совкового» типа на корме. Боекомплект к ним состоял из всего шести 17-футовых «мин» (торпед) системы Уайтхеда, две из коих постоянно находились на палубе в кранах возле минных аппаратов, а остальные хранились в минном погребе со снятыми боевыми зарядными частями, находившимися там же. Минный погреб был расположен в носовой части корабля, а два из трех торпедных аппаратов - в кормовой части, поэтому с носа на корму вдоль правого борта был проложен «минный рельсовый путь» для транспортировки торпед.

Артиллерийское вооружение состояло из одного 75-мм и пяти 47-мм орудий. Носовая 75-мм пушка системы французского конструктора Густава Канэ (выпускалась в России по лицензии на Мотовилихинских и Обуховском сталелитейном заводах с 1892 г.) была расположена на площадке, служившей крышей боевой рубки. Пушка устанавливалась на станке российской конструкции А. П. Миллера и имела небольшой броневой щиток – самую серьезную броню на миноносце. Боекомплект состоял из 160 снарядов. Для их подачи из артиллерийского погреба прямо на орудийную площадку была устроена лебедочная система, так что главный калибр «Безупречного» мог «питаться» в бою без перебоев.

Пять 47-мм орудий также французской системы Гочкиса, принятых на вооружение в Российском императорском флоте 1886 г., были далеко не новинкой оружейной индустрии. Они стреляли полуторакилограммовыми чугунными или стальными гранатами при помощи порохового патрона. Гочкисы были размещены по два с каждого борта миноносца, и один на корме. Они монтировались на вертлюжных станках с ртутным компрессором системы Меллера производства Обуховского сталелитейного завода, облегчавших наведение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, и являвшихся их единственным техническим преимуществом. Боекомплект состоял из 1 350 выстрелов на пять стволов, подача из патронного погреба осуществлялась вручную.

Команда располагала 3-линейными винтовками Мосина обр. 1891 г., как правило, в количестве гораздо меньшем, чем число «душ» на борту. Практика Русско-Японской войны показала, что в ближнем бою это «оружие последнего шанса» было отнюдь не бесполезным. А вот артиллерия русских миноносцев оказалась откровенно слабой. Соответствовавшие им по классу японские «истребители» выпуска британских компаний Ярроу и Торникрофт, а также сошедшие со стапелей японских верфей Йокосука и Куре, несли по два 76-мм и четыре 57-мм орудия.

Таковы были миноносец «Безупречный» и восемь его боевых братьев. Внешне они представляли собою небольшие и не лишенные хищного изящества корабли, воплощенные скорость и стремление. Однако испытания, прошедшие в Кронштадте с 5 июля по 30 октября 1902 г., выявили у этих красавцев немало изъянов. Пространный список претензий, переданный Морским техническим комитетом производителю вместе с отправленными на доработку миноносцами, можно в общем свести к нескольким пунктам:

- слабые двигатели,

- не отлаженные системы жизнеобеспечения,

- неудовлетворительные энергетическая установка и электропроводка (на четырех кораблях их не было вообще, отсеки освещались масляными лампами),

- недостаточное крепление надстроек.

Это означало, что в подобном состоянии корабли не могут быть признаны боеготовыми и, едва выйдя в море, уже нуждаются в капитальном ремонте.

При этом «Безупречный», последний из спущенных на воду миноносцев типа «Буйный», на фоне постоянно выходивших из строя систершипов смотрелся относительно неплохо. Несмотря на то, что он был выведен на испытания ни разу не пройдя докования, то есть технического осмотра и покраски подводной части, на нем не было отмечено серьезных технических недочетов, кроме «подкрепления боевой рубки». В остальном приемно-сдаточные испытания «Безупречный» прошел, что называется, «ровно». 30 сентября он был введен в эксплуатацию.

Устранить неполадки на новых миноносцах Невскому заводу предписывалось до декабря 1902 г. Однако время не ждало. Международная обстановка на Дальнем Востоке требовала скорейшего усиления там военно-морских сил империи. В политических целях как завод-производитель, так и Морское ведомство положились на русский «авось». Кое-какие ремонтные работы были начаты на «Бурном» и «Бойком» (и не закончены), на остальных миноносцах исправления носили, согласно заключению Морского технического комитета, «демонстрационный характер». Все участники этого процесса отдавали себе отчет, что миноносцы к действительной службе готовы недостаточно. Однако «Бурный» и «Бойкий» 16 октября 1902 г. поспешили «вытолкнуть» в поход на Дальний Восток. Для устранения неисправностей по пути в иностранных портах командирам кораблей были выданы денежные суммы, согласно оценке современников, явно недостаточные. Удивляет наивность (или халатность) адмиралов Российского императорского флота, рассчитывавших при ремонте боевых кораблей на сакраментальную формулу: «Заграница нам поможет».

Большинство миноносцев-«невок» провели зиму 1902-03 гг. в зябкой дремоте в Петровском доке Кронштадта в ожидании продолжения ремонтных работ. Экипажи большую часть времени «тащили береговую службу» в казармах, часть офицеров вовсе отбыли в отпуск. «Безупречный», находившийся в несколько лучшем техническом состоянии, был поднят в мортонов эллинг в Новом Адмиралтействе Санкт-Петербурга и наконец прошел докование.

ОБИТАЕМОСТЬ «БЕЗУПРЕЧНОГО».

Среди характеристик русских миноносцев класса «Буйный» наименее рассмотренный в исторической и технической литературе вопрос – их обитаемость, то есть приспособленность для жизни экипажей и повседневного несения ими службы и выполнения боевых задач. Имеет смысл на примере «Безупречного» остановиться на этом поподробнее: ведь боеспособность техники в огромной степени зависит от работы обслуживающих ее людей.

Итак, «по бумагам» экипаж «Безупречного» и его систершипов должен был состоять из пяти офицеров и примерно 60-70 нижних чинов. На практике эти показатели в основном соблюдались.

Матросы обитали в кубрике, расположенном в носовой части миноносца. Освещение в нем было как электрическое, так и естественное, через иллюминаторы - по девять с каждого борта. Кубрик был оборудован рундуками для хранения личных вещей и складными (подвесными) столами для приема пищи. В техническом описании «Программы для составления проектов эскадренного миноносца до 350 тонн» Морского технического комитета предполагалось всю «внутреннюю мебель» сделать железной. Но воспоминания моряков однотипного «Безупречному» «Бодрого» о их злоключениях без угля в дрейфе на пути в нейтральный Шанхай после Цусимского сражения свидетельствуют в пользу привычной деревянной утвари жилых помещений. В топку тогда пошли обеденные столы из кубрика, стулья и диван из офицерской кают-компании (А. С. Новиков-Прибой. «Цусима», Т. 2). В схожих по конструкции британских миноносцах Ярроу проекта «26-узловой» в кубрике были установлены удобные койки, застланные постельным бельем: в Royal Navy на рубеже ХХ в. начали преодолевать консервативную тягу к гамакам, скручивавшим матросские спины. На «Безупречном» поспать «на ровной» спине удавалось только счастливчикам из старослужащих, которым достались спальные места на рундуках. Остальным матросам приходилось довольствоваться подвесными парусиновыми койками с матрасами, наполненными пробковой крошкой. Матросское постельное белье на Российском императорском флоте появилось только после 1905 г., зато регулярно устраивалось мытье коек горячей водой. В бою же, свернутые в коконы и уложенные в коечные сетки у бортов, они должны были защищать личный состав на палубе от осколков. Как ни удивительно, такая «неброневая» защита до некоторой степени работала. «Парусиновая, она (койка), намокнув в воде, становилась твердой, как лубок», - вспоминал современник. Чтобы не путать койки, их нумеровали, за каждым матросом закреплялся свой номер.

Матросская «аристократия», унтер-офицеры и фельдшер, квартировали в унтер-офицерском кубрике, расположенном на самой корме, перед ахтерпиком. Условия там были несколько более комфортные: имелись железные койки по числу всех «жильцов», свободных от вахты, а для хранения вещей предусматривались шкафчики. Следом, по направлению хода, находилась каюта кондукторов, каждый из этих сверхсрочно служащих старших унтер-офицеров тоже имел собственную койку и шкаф.

Далее помещалась офицерская кают-компания. К услугам «их благородий» были обеденный стол и диваны с кожаными подушками, сходный тамбур с ведшим наверх трапом в виде «настоящей» лестницы. Дневной свет поступал через световой люк в верхней палубе и четыре иллюминатора. У офицеров имелся отдельный гальюн, совмещенный с умывальником. Кстати, гальюн для нижних чинов был смонтирован на верхней палубе между второй и третьей дымовыми трубами. Он имел вид «нуждного сарайчика», знакомого большинству матросов по их деревенской жизни.

Офицерский быт на «Безупречном» и других однотипных кораблях был более чем спартанским, особенно по сравнению с удобствами, окружавшими командный состав на броненосцах и крейсерах. На собственную крошечную каюту, примыкавшую к кают-компании, имел право только командир корабля. Остальным офицерам приходилось ночевать на диванах в кают-компании. Одному, обыкновенно по жребию, выпадало спать, постелив матрас на обеденный стол; это называлось с мрачным морским юмором: «вытянуть покойника».

Пища играет в службе моряка особую роль. Помимо поддержания физических сил, она являете одним из немногих развлечений, доступных матросу. К началу ХХ в. на флоте железа и пара процесс обеспечения экипажа продуктовым довольствием сделал большой шаг вперед по сравнению с парусной эпохой. На «Безупречном» и его ситершипах кок «колдовал» на неплохо оборудованном камбузе, находившемся между командирской каютой и машинным отделением. Там имелись котлы для приготовления пищи и кипячения воды, а также опреснитель производства петербургского завода Роберта Круга. Камбуз отапливался по трубопроводу за счет машинного отделения. Была предусмотрена и система протопки по старинке: углем или деревом. Для этого под котлами камбуза была смонтирована печь с круглой заслонкой. Дым уходил через съемную трубу, выводившуюся на палубу с кормы по правому борту. Опреснитель топился только углем, при этом качество получаемой воды оставляло желать лучшего. «Она была слегка ржавого цвета и имела ярко выраженный «машинный» привкус», - отмечает историк флота Н. В. Манвелов («На вахте и на гауптвахте. Русский матрос от Петра Великого до Николая Второго»). Нужды паровых котлов, которым также была необходима только пресная вода, опреснитель решить был не в состоянии. В походе миноносцу оставалось рассчитывать только на перекачку по шлангам с транспорта-«водовоза» или с одного из крупных кораблей.

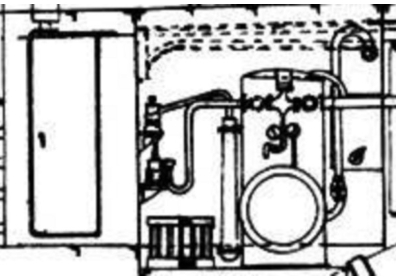

Чертеж камбуза миноносца типа "Буйный". Справа - котел для варки пищи с круглой заслонкой печи, слева - опреснитель, видны трубы подводки пара.

Пищу команде раздавали в металлические баки, мало изменившиеся со времен Петра I, чай – в медные чайники. Водку, которой полагалось по две «получарки» в день «на душу» (под строгую запись в журнале баталера), выносили на палубу в ендове. Тарелки имелись только у матросов гвардейских экипажей, так что команды «Безупречного» и прочих «армейских» кораблей объединялись в артели примерно по десять человек и прямо из общего бака хлебали щи или кашицу, составлявшие основу российского императорского военного рациона. «Проба… пищи была традиционным обрядом, выполнявшимся самым высоким начальником» (А. И. Деникин. «Путь русского офицера»). В кают-компании столовые приборы имелись на всех, но по сравнению с ресторанной сервировкой офицерской трапезы на крупных кораблях, на миноносцах все было очень скромно.

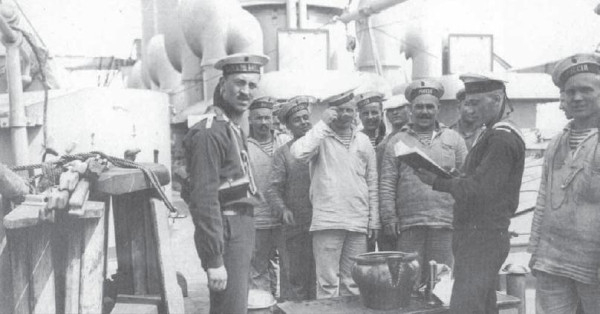

К фото - Реконструкция кубрика российского императорского корабля в музее крейсера "Аврора". Подвесные койки и складные столы, на столах - бак для пищи, чайник, столовые приборы (тарелки появились на всех кораблях благодаря "завоеваниям" первой русской революции 1905-07 гг., а кружки были и ранее).

Небольшой отсек для хранения провизии (ахтерлюк) находился под кормовыми жилыми помещениями. Собственные запасы провианта и угля обеспечивали «Безупречному» только три дня автономности, то есть существования на собственных ресурсах. Проектная же дальность плавания составляла 1 000 – 1 200 морских миль, поэтому в дальних походах приходилось полагаться на транспорты снабжения или на подачки с более крупных кораблей. В случае же, если миноносец оказывался предоставлен самому себе, все было очень плачевно. Если верить Новиков-Прибою (а верить этому баталеру-революционеру и писателю-большевику имеет смысл не всегда), на однотипном «Бодром», дрейфовавшем несколько дней без хода после сражения, имея на борту, кроме своей команды, экипаж погибшего систершипа «Блестящий» и несколько спасенных с броненосца «Ослябя», за малым дело не дошло до людоедства. Альтернатива угольному и физиологическому голоду была - при любой возможности набивать мешками с углем и провиантом всякий свободный уголок в отсеках в ущерб свободному перемещению людей и остойчивости корабля. Командиры русских миноносцев шли на это неохотно, выбирая легкость и маневренность.

Поступление свежего воздуха в отсеки осуществлялась через вентиляторы, расположенные на верхней палубе и снабженные клапанами на выходе в проветриваемое помещение. Спуститься «вниз» с палубы можно было через 10 люков круглой формы, через которые, по воспоминаниям современников, в штормы отчаянно протекала забортная вода. ___________________М.Кожемякин.

ОКОНЧАНИЕ ТЕКСТА ДАНО ПЕРВЫМ КОММЕНТАРИЕМ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА СЛЕДУЕТ.