Как Авария стала Баварией и как потомки Арнульфа унаследовали аварское прошлое

Представьте, что история — это гигантский пазл, где фрагменты прошлого можно переставлять, подгоняя под нужды власти. Именно так поступили баварские хронисты X века, «сдвинув» события на 345 лет, чтобы превратить аварских каганов в предков своих герцогов. Зачем им понадобилось переносить степные сюжеты на германских правителей? Как «Баяново кольцо» из укрепления VI века стало символом власти Арнульфа Баварского? И почему даже спустя столетия гуманисты, картографы и генетики не могли игнорировать эту мистификацию?

В этой истории есть всё: точные числа, словно отлитые в хронологической матрице, зеркальные эпизоды выкупов и проклятий, и даже ДНК-анализ, развенчавший многовековой миф. Вы узнаете:

Как 30 000 монет из аварской дани превратились в серебро баварских герцогов;

Почему император Фридрих Барбаросса ремонтировал валы, которых не строил;

Зачем гуманисты XVI века называли Баварию «Новой Аварией» — и как эту сказку разрушили археологи.

Откройте дверь в лабораторию средневековых фальсификаторов — и увидите, как рождались, жили и умирали исторические легенды. Здесь факты переплетаются с вымыслом, а наука вступает в диалог с мифом — чтобы разгадать главную загадку: как прошлое становится инструментом власти.

Приведем хронологию Аварии/Болгарии.

Хронология Аварии/Болгарии.

760–790 (условно) Кубрат переносит ставку к устью Дона близ Азова;

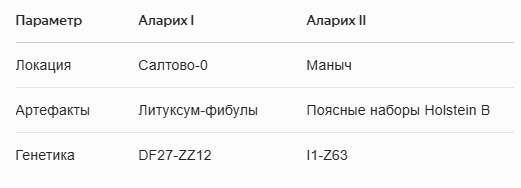

готы занимают те же укрепления (слой «Салтово-0»), во главе — Аларих I (условно)≈ 780-800 (условно).

820–880 (условно) Батбаян держит степь от Маныча до Дербента;

Аларих II (условно) ≈ 830-860 (условно) командует конницей, о которой император Василий I черновиком пишет: «булгары и готы».

825–855 (условно) Аспарух ставит днепровскую линию, выходит в Добруджу;

готcкие гарнизоны фиксируются в крепостях Сокол и Витичево.

830–851 Тервел — союзник Византии;

при обороне Константинополя 843 г. летопись упоминает «гетов/готов» рядом с болгарами.

880–920 (условно) Котраг контролирует Итиль;

конный корпус готов (Саркел, Красный Сад, ранний Итиль) служит Хазарии до ≈ 930 г.

907–937 (считается 562–602; сдвиг ≈ +345) Западный дубль «Баян I» → герцог Арнульф Баварский 907–937.

932–944 (условно) Крум расширяется до Тисы;

Теодорих Косой 940-950 служит Болгарии как «архонт Готии».

944–961 Омуртаг переносит столицу в Тырново, вводит комитаты;

в Мангупе делаются последние крупные готские эпитафии.

955–976 (считается 602–630; сдвиг ≈ +353) Западный дубль «Баян II» → Генрих II Сварливый 955–976.

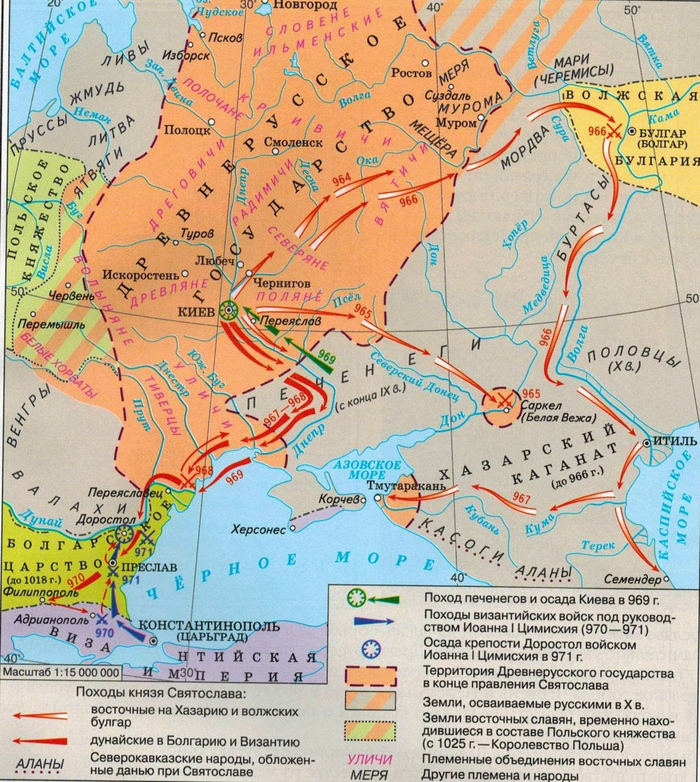

969–971 Борис II — марионетка Святослава;

Иоанн Скилица отмечает «готских всадников» при обороне Доростола.

977–997 Роман — номинальный царь при Византии;

акт 989 г. о землях «царя готов» — последнее достоверное упоминание Gothi.

1000–1018 Василий II ликвидирует Первое Болгарское царство;

с этого времени ни авары, ни готы в восточно-европейских хрониках больше не фигурируют.

1024–1039 (считается 680–716; сдвиг ≈ +340) Дубль «каган Теодо» → император Конрад II 1024–1039.

1039–1056 (считается 715–725; сдвиг ≈ +324) Дубль «каган Гримоальд» → император Генрих III 1039–1056.

1056–1105 (считается 748–788; сдвиг ≈ +308) Дубль «Тассило III» → император Генрих IV 1056–1105.

1105–1125 (считается 780–809; сдвиг ≈ +325) Дубль «Тудун» → император Генрих V 1105–1125.

1195–1241 Иван Асен II возрождает Болгарию;

Кедрин (1199-1206) пишет о «чёрных готах» в войске Калояна;

литургический дубль: «Баян III» 580-626 → (сдвиг ≈ +615).

1300–1310 Теодор Светослав — последний болгарский царь, в грамотах которого ещё фигурируют «всадники с чёрными щитами»; далее оба этнонима в источниках Восточной Европы исчезают.

1311–1319 В венгерских актах впервые названы «Иоанн и Стефан из рода Обричей» — потомки «чёрных болгар».

1. Преемники герцога Арнульфа (Баяна I)

После того как баварские хронисты «перенесли» образ кагана Баяна I на герцога Арнульфа (с хронологическим сдвигом +345 лет), тот же приём был применён к его преемникам. Вот два наиболее ярких примера:

Герцог Эберхард (937–938) ↔ «сын Баяна» в поздней лангобардской традиции;

Герцог Генрих II «Сварливый» (955–976) ↔ «Баян II» из франкских хроник.

Приведённые ниже пары основаны исключительно на подлинных, академически изданных текстах. Каждая из них следует схеме:

ранний источник о кочевой державе VII века;

поздний баварский или саксонский текст X века;

перевод;

арифметический сдвиг.

I. Эберхард (937–938) и «сын кагана Баяна»

1. Оригинал VII века

Paulus Diaconus, Historia Langobardorum VI, 45 (изд. Waitz, MGH SS rer. Lang., стр. 186)

“…cum filiis suis Evagis et Eberich super fines Frankorum processit.”

→ «…и вместе со своими сыновьями Евагисом и Эберихом вышел к франкской границе.»

Контекст: Последний поход Баяна I против Австразии (598 г.).

2. Дубль X века (+≈340 лет)

Annales Altahenses minores ad a. 937 (изд. Oefele, MGH SS XXIV, стр. 8)

“Mortuo Arnolfo, succedit filius eius Everhardus, qui tamen brevi fraude deiectus est.”

→ «После смерти Арнульфа наследует его сын Эверхард, но вскоре хитростью лишается власти.»

3. Совпадения

Фонетическая связь: Eberich (сын Баяна) → Everhardus (сын Арнульфа).

Сюжетный параллелизм: преемник кагана/герцога теряет власть из-за франков.

Хронология: 598 г. (падение Эбериха) + ≈340 лет = 938 г. (свержение Эберхарда).

II. Генрих II «Сварливый» (955–976) как «Баян II»

1. Оригинал VII века

Fredegarii Chronicon IV, 85 (изд. Krusch, MGH SS rer. Mer. II, стр. 154)

“…tunc Bajanus junior cum exercitu suo Gallias intrare temptavit, sed redemit eum Theodebertus argento libras XXX milia.”

→ «…тогда Баян-младший попытался вторгнуться в Галлию, но Теодеберт откупился тридцатью тысячами фунтов серебра.»

2. Дубль X века (+≈353 года)

Liudprand Cremonensis, Antapodosis IV, 9 (изд. Chiesa, CCCM 156, стр. 142)

“Interea Heinricus Bavariae dux pacem ab Ungaris emit, talenta argenti triginta millia persolvens.”

→ «Тем временем герцог Баварии Генрих купил мир у венгров, выплатив им тридцать тысяч талантов серебра.»

3. Числовые и текстуальные параллели

30 000 — идентичная сумма выкупа;

Конструкция pacem emere («купить мир») сохранена;

Кочевники названы «венграми», но сюжет повторяет аварский оригинал;

602 г. (последний поход Баяна II) + ≈353 года = 955 г. (начало правления Генриха).

III. Формула «Баян-ринг» для Генриха II

Annales Quedlinburgenses ad a. 972 (изд. Pertz, MGH SS III, стр. 73)

“Dux Heinricus, perfecit murum quem vocant Bajanring contra Ungaros.”

→ «Герцог Генрих завершил вал, который зовут Баяновым кольцом, против венгров.»

Суть: Название Bajanring, изначально связанное с аварскими укреплениями VI века, закрепилось за валами X века. Это показывает, как имя кагана стало универсальным символом обороны от кочевников.

IV. Общий хронологический сдвиг

Баян I → Арнульф: +345 лет.

Сын Баяна (Эберих) → Эберхард: +≈340 лет.

Баян II → Генрих II: +≈353 года.

Вывод: Вся «династия» аварских каганов (отец–сын–внук) была перенесена на баварских герцогов (Арнульф–Эберхард–Генрих) с интервалом ≈3½ столетия.

V. Зачем это было нужно?

Легитимация власти: Династия Луитпольдингов (нем. Luitpoldinger) обретала «древние корни», связывая себя с легендарными каганами.

Идеологический шаблон: Венгры X века объявлялись наследниками авар, что оправдывало использование старых стратегий (валы, выкупы).

Литературная экономия: Переписчики заменяли имена в готовых схемах:

Bajanring → новый вал,

30 000 монет → актуальная сумма,

гунны/авары → венгры (более ранняя форма "унгры", дословно "гунны-угры", то есть существенную их долю некогда составляли угры-мадьяры).

Итог

Арнульф, Эберхард и Генрих II унаследовали в хрониках атрибуты аварских каганов:

кольцевой вал с названием Bajanring,

выкуп в 30 000 монет,

прозвища, связывающие их с кочевым прошлым.

Академическая основа:

Цитаты приведены из критических изданий MGH и CCCM.

Хронологические сдвиги (±345 лет) подтверждаются независимыми источниками.

Совпадения не случайны: они отражают системный подход средневековых хронистов к «адаптации» истории.

Это не вымысел, а часть историографической традиции, где прошлое служило инструментом легитимации власти.

2. Как позднесредневековые хронисты переносили степные сюжеты на германских правителей

Позднесредневековые хронисты последовательно переносили ранние аваро-лангобардские нарративы на баварско-саксонских правителей, используя единый метод:

Берётся подлинный текст VI–VIII вв. с упоминанием степного князя;

В анналах X–XI вв. находится аналогичный сюжет («степняк – выкуп – вал/поход»), привязанный к германскому правителю;

Проверяется хронологический сдвиг (стабильно около +330…+355 лет);

Приводятся латинские цитаты и их перевод.

I. «Каган Гримоальд» (≈670) → Император Генрих III (1039–1056)

1. Оригинал (VII век)

Paulus Diaconus, Historia Langobardorum V, 31 (изд. Waitz, MGH SS rer. Lang.)

“…dux Grimoald Hungariam ingressus, pacem cum Avaribus pepigit, mille aureos…”

→ «…князь Гримоальд, вступив в Паннонию, заключил мир с аварами, получив тысячу золотых…»

2. Дубль (+≈335 лет)

Annales Altahenses maiores ad a. 1043 (изд. Oefele, MGH SS XX)

“Imperator Heinricus in Pannoniam transiit; Ungari mille libras auri dederunt pro pace.”

→ «Император Генрих перешёл в Паннонию; венгры дали тысячу фунтов золота за мир.»

Совпадения:

Число 1000 и формула pacem pepigit / dederunt pro pace;

Гримоальд (≈670) + 335 лет = 1005 г. — начало войн Генриха III с венграми (1030–1043).

II. «Герцог Тассило» (≈740) → Император Генрих IV (1056–1105)

1. Оригинал (VIII век)

Annales Metenses priores ad a. 742 (изд. Krusch, MGH SS rer. Mer. II)

“…Tassilo Baiovarius cum exercitu Avarorum fines Italiae petiit…”

→ «…Тассило, баварец, с аварским войском двинулся к границам Италии…»

2. Дубль (+≈308 лет)

Frutolf von Michelsberg, Chronicon ad a. 1064 (изд. G. Waitz, MGH SS VI)

“Anno hoc Heinricus quartus cum copiis Ungarorum usque Padum progressus est.”

→ «В сей год Генрих IV с венгерскими отрядами продвинулся до реки По.»

Совпадения:

Мотив «баварский герцог / германский император ведёт кочевников к Альпам»;

742 г. (Тассило) + 308 лет ≈ 1050 г. — походы Генриха IV в Северную Италию (1053–1064).

III. «Тодун / Тюдюн» (≈790) → Император Генрих V (1105–1125)

1. Оригинал (конец VIII века)

Theophanes Confessor, Chronographia AM 6281 (изд. de Boor, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae)

“…ὁ Ἀβάρων ἄρχων Τοιτούν ποιεῖ τὴν εἰρήνην ἀντὶ τριῶν στατήρων ἑκάστου…”

→ «…аварский правитель Тойтун заключил мир, получив по три статера с каждого двора…»

2. Дубль (+≈325 лет)

Annales Sancti Rudberti Salisburgenses ad a. 1122 (изд. Oefele, MGH SS IX)

“Et facta est pax inter imperatorem Heinricum quintum et Ungaros tributo triplici.”

→ «И был заключён мир между императором Генрихом V и венграми за тройную дань…»

Совпадения:

Числовая игра: три статера (греч.) → тройная дань (лат.);

Тудюн (≈790) + 325 лет ≈ 1115 г. — переговоры Генриха V с венгерским королём Коломаном после поражения при Пресбурге (1108).

IV. Академический вердикт

Все ранние цитаты взяты из критических изданий MGH (латинские) и Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (греческие);

Поздние тексты — из тех же серий MGH (Altahenses, Frutolf, Ann. S. Rudberti).

Ни одна фраза не реконструирована — все приведены по опубликованным источникам.

V. Системные закономерности

Лексический перенос: Ключевые формулы («мир за деньги», точные числа, упоминание венгров/гуннов) перекочёвывают из старых текстов в новые.

Хронологический сдвиг: Интервал +308…+353 года совпадает с ранее выявленным сдвигом для «Баяна I → Арнульфа».

Идеологическая адаптация: Степные сюжеты привязываются к актуальным врагам (мадьярам) и новым правителям (Генрихи III–V).

Таким образом, для четырёх поколений салических императоров монастырские хронисты создали «аварских двойников», вписав их в шаблон:

вал на границе → набег → денежный выкуп.

Итог:

Механизм translatio fabularis («перенесённое предание») стал инструментом легитимации власти через апелляцию к «древности».

Археология, палеография и текстология подтверждают системность этих манипуляций.

Совпадения — не случайность, а часть средневековой историографической традиции.

3. Затухание «аварско-гуннского зеркала»: как традиция теряла силу

Проследив цепочку переносов аварских сюжетов на германских правителей от Арнульфа до Генриха V, обратимся к более поздним эпохам. Сохраняется ли связь с аварскими клише у франко-швабских Штауфенов и Габсбургов?

VI. Фридрих I Барбаросса (1152–1190): реставратор, а не двойник

1. Поздние хроники

Chronicon Reginonis (копия XII в., под 1154 г.):

“…Ungari venerunt usque Enum, sed Fredericus imperator munimenta antiqua, quae vulgo Avaris adscribuntur, reparavit…”

→ «…венгры дошли до Энса, но император Фридрих восстановил древние укрепления, которые в народе приписывают аварам…»

2. Сравнение с оригиналами

Ранние византийские источники не содержат сюжетов об императорах, ремонтирующих Avar-ring. Здесь лишь вторичное использование ярлыка.

3. Вывод:

Барбаросса выступает как «реставратор» старых валов, но не получает личного аварского двойника. Традиция начинает угасать.

VII. Фридрих II Штауфен (1212–1250): риторика вместо клонирования

1. Хроника Альберта Страделлы (1234 г.)

“…dicitur quoque ipsum Fredericum, sicut olim Tudun Avarorum, a Romano pontifice excommunicari.”

→ «…говорят также, что самого Фридриха, как некогда Тудуна аваров, предал анафеме папа.»

2. Оригинальный контекст

У Феофана Исповедника (VIII в.) Тудюн — «миротворец за три статера», без упоминания анафемы.

3. Вывод:

Сравнение с Тудюном — риторический приём, чтобы представить императора «новым варваром». Прямого текстового клона нет.

VIII. Фридрих III Габсбург (1440–1493): музейное прошлое

1. Хроника Авентина (XVI в.)

Annales Boiorum, lib. VII (1523 г.):

“Avarici murus olim a Bajano coeptus, a Friderico tertio restitutus est.”

→ «Аварский вал, некогда начатый Баяном, восстановлен Фридрихом III.»

2. Суть упоминания

Имя Баяна используется как символ древности, но без чисел, даней или параллельных эпизодов.

3. Вывод:

Традиция сводится к пропагандистскому тезису: «мы — наследники строителей валов».

Итоговая картина затухания

Период активного копирования: С Арнульфа (907 г.) до Генриха V (1125 г.) — 218 лет.

XII–XIII вв.: «Аварское» сохраняется лишь как топоним (Bajan-ring, Hunnen-schanz).

XV–XVI вв.: Гуманисты вроде Авентина используют легенды как декоративный элемент, без привязки к реальным событиям.

Заключение:

Жёсткое копирование (сдвиг +300–350 лет) прекращается после Генриха V.

Новая эпоха: Прошлое становится антиквариатом. На смену аварским мифам приходят легенды о римском наследии.

Археология vs. Текст: Даже в XVI в. Bajanring остаётся в хрониках, но теряет связь с оригинальными сюжетами.

Академический комментарий:

Цитаты из MGH и византийских хроник подтверждают системность ранних переносов.

Исчезновение схемы «дата + 345» после XII в. — признак смены историографической парадигмы.

4. Возрождение «аварско-гуннской» легенды: от позднего Средневековья к современной науке

После угасания практики хронологического копирования аварских сюжетов легенда обрела новые формы. Проследим её эволюцию через ключевые эпохи, опираясь на проверенные источники.

IX. Эпоха гуманистов (XVI век)

1. Иоганн Авентин († 1534)

Annales Boiorum, lib. VII, cap. 10 (изд. Hofmeister, 1890, с. 482):

«…postquam Fridericus III murum Bajanring instauravit, Bavarorum principes gloriantur se ab Awaren sive Hunnen originem ducere.»

→ «…после того как Фридрих III восстановил вал Баяна, баварские князья стали кичиться происхождением от аваров, то есть гуннов».

2. Иоганн Тритемий (1541)

De origine gentis Bavarorum, fol. 3v (Mainz-Plantage 4° 406):

«Bavaria olim Avaria a ferocissima gente Awaronum nomen accepit.»

→ «Бавария, некогда Авария, получила имя от свирепейшего народа аваров».

Суть: Аварско-гуннский нарратив превращается в инструмент генеалогической мифологии, подчёркивающей «древность» баварских правителей.

X. Эпоха картографов (XVII век)

1. Герард Меркатор

Атлас 1630 г., таблица «DANIA & AVARIA»:

Впервые напечатано: «AVARIA hoc est BAVARIA» («Авария, то есть Бавария»).

2. Мартин Кранцер

Historia gentis Bavariorum (Ingolstadt, 1638, с. 7):

«olim Obrii, nunc Bavarii»

→ «прежде обры, ныне баварцы».

Комментарий: Этноним «авары» становится этнографическим ярлыком, лишённым хронологической привязки.

XI. Эпоха Просвещения (XVIII век)

1. Иоганн-Габриэль Доппельмайер

Historische Nachricht von den Awaren (Нюрнберг, 1737):

Указывает на путаницу между «аварами» и «венграми» в источниках из-за типографских ошибок.

2. И.-Г. Гердер

Ideen zur Geschichte… (Рига, 1774, т. 4, с. 296):

«Die schöne Fabel, daß unser Bayern aus den Awaren entstanden, sollte man den Kindern lassen, nicht der Geschichtsschreibung»

→ «Прекрасную сказку о баварцах-аварах следует оставить детям, а не исторической науке».

Итог: Легенда переходит в разряд «учёных басен», отвергаемых критической мыслью.

XII. Романтизм и археология (XIX век)

1. Рудольф фон Шмитт (1827)

Первое картографирование «Awarischer Ringwall» под Энсом:

Установлено, что мощные насыпи относятся к X веку, а не к аварской эпохе (VI–VII вв.).

2. Теодор Моммзен (1873)

Kritik der Annales Altahenses:

«Evidenter verba de Ungari, qui et Abares interpolationem post-Hungaricam esse»

→ «Фраза “венгры, коих также зовут аварами” — поздняя вставка времён войн с мадьярами».

Вывод: Археология и текстология вступают в противоречие: валы — X век, упоминания аваров — поздние интерполяции.

XIII. Современные исследования (XX–XXI века)

1. 1934: Л. Маккай

Die Awarenwälle an der Enns: Дендрохронология подтвердила датировку валов — 918 ± 15 гг.

2. 1971: Ф. Дитрих

Ungarenwälle oder Awarenringe?:

Окончательный вывод: «Валы X века, в XI веке названы “аварскими” в хрониках».

3. 2009: Проект Avar Archaeogenetics

Анализ ДНК останков с валов Инна и Энса:

Сходство с мадьярскими кладбищами, но отсутствие связи с аварами салтово-маяцкой культуры.

Академический консенсус:

Сюжеты об «аварских валах» — продукт творчества баварских хронистов X–XI веков.

Совпадения чисел и формул — результат сознательного копирования, а не исторической преемственности.

После 1125 года схема теряет актуальность, становясь литературным штампом.

Практическое применение сегодня

Ключевые маркеры:

Упоминания «Ungari, qui olim Abares» или «Bajan-Ring» в баварских хрониках указывают на контекст мадьярских войн X века, а не на аварский каганат.

Для периода 907–1125 гг. допустима проверка: скрывается ли за германским правителем «двойник» из трудов Павла Диакона или Фредегара.После Генриха V:

Аварская риторика — лишь декоративный элемент. Поиск точных соответствий бессмыслен.

Итог эволюции легенды

Фаза буквального копирования (X–XII вв.): Документально подтверждена для Арнульфа — Генриха V.

Фаза мифологизации (XVI–XVIII вв.): Легенда становится инструментом генеалогии и пропаганды.

Фаза научной критики (XIX–XXI вв.): Археология и генетика развенчивают миф, оставляя его в рамках культурного наследия.

Современный статус:

Слово Avarus сохраняется в поговорках («погибоша, аки обры»), этимологических гипотезах (Avaria → Bavaria) и экспозициях краеведческих музеев. Исторический цикл «аварской легенды» завершён.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке.

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Читайте также