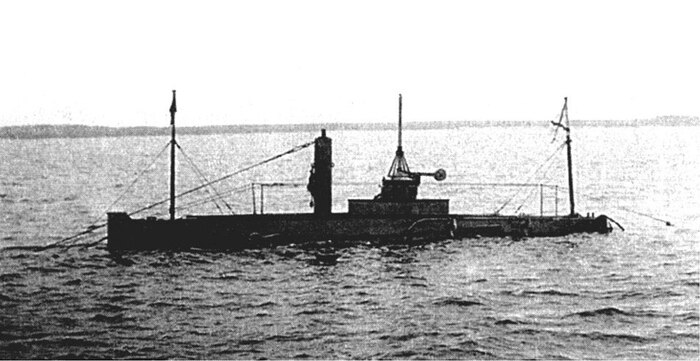

"Дельфин". Первая подлодка Российского Императорского флота

«Дельфин» и «Касатка» - они, если честно, первые подлодки Российского Императорского флота» - перефразируя известную песню из 90х годов, начну я свою заметку.

На самом деле не совсем первые – разработки облачались в металл и бороздили хмурые воды Невы и Маркизовой лужи еще в середине XIX века. Однако, первой официально принятой на вооружение подводной лодкой стал «Дельфин». Впоследствии эта подлодка послужила прототипом для последующего развития кораблей данного класса вплоть до 1917 года.

Тем не менее, обо всем по порядку. Проект «Дельфина» был разработан назначенной 19 декабря 1900 года по представлению Морского Технического комитета специальной комиссией в составе И.Г.Бубнова (помощник заведующего Опытовым бассейном), М.Н.Беклемишева (преподаватель минного офицерского класса в Кронштадте) и И.С.Горюнова (помощник инженер-механика флота). Для работы комиссии выделили помещение при Опытовом бассейне в Петербурге и переданы все имевшиеся на тот момент материалы и разработки по подводному плаванию.

Для проектирования были получены следующие задания:

Прочность и простота устройства при значительной, наибольшей технически достижимой мощности двигателей. Было предложено строить лодку возможно меньшего водоизмещения, однако при скудности сведений о подводных лодках впринципе, остановились на цифре 100-150 тонн.

Надводная скорость лодки должна быть достаточной только для нападения на суда, проходящие мимо нее. По мнению авторов, было невозможно достигнуть скорости, достаточной, чтобы нападать на суда догоняя их. Лодка должна совершать самостоятельные переходы на поверхности воды и погружения из надводного положения в, соответственно, подводное и всплытия. Авторы также сомневались в возможности управления лодкой под водой при большой скорости и не считали данный аспект важным.

Главным объектом нападения лодки предполагались суда, стоящие на якоре или держащиеся у входа в гавань малым ходом.

Корпус лодки должен был обеспечивать экипажу безопасность, лодка должна быть снабжена провизией, водой и воздухом.

Вооружение – исключительно торпедное, причем лодка должна иметь возможность после выстрела быстро всплывать на поверхность. Это исходило из предположения авторов об опасном действии взрыва на корпус лодки, находящейся под водой.

Исходя из заданий были запроектированы следующие ТТХ будущего первенца подплава:

- водоизмещение в надводном положении 113 т и в подводном – 123 т;

- рабочая глубина погружения 50 м; корпус обшит деревом для предохранения его при ударах о грунт; разрушение оконечностей лодки не будет влиять на ее боеспособность;

- дальность плавания на поверхности воды при работе бензинового двигателя – 700 миль 11-узловым ходом и 2500 миль – средним ходом;

- установка аккумуляторной батареи для подводного хода из 50 элементов емкостью 5000 ампер-часов, обеспечивающих лодке скорость 8 узлов в течении 3 часов, 7 узлов в течении 5 часов и 6 узлов в течении 10 часов;

- установка двух палубных решетчатых аппаратов для стрельбы торпедами (причем с возможностью установки еще двух после предварительных испытаний лодки);

- лодка должна иметь запас в один кубический литр сжатого до ста атмосфер воздуха, компрессор высокого давления, вентиляторы, способные вентилировать весь лодочный объем в течении 12 минут, магнитный компас, электрический камбуз и запас провизии в консервированном виде.

Бубнов и Беклемишев при создании «Дельфина» применили много новых конструктивных решений, например, главный балласт был размещен в легких концевых цистернах, располагавшихся вне прочного корпуса. Такое расположение позволяло подводным лодкам погружаться на предельные для прочного корпуса глубины без опасений, что при повреждении цистерн забортная вода проникнет внутрь корпуса лодки.

Впоследствии оказалось, что не все из них были удачными – примененный ими способ вентилирования балластных цистерн внутрь прочного корпуса при недостаточном сечении клапанов приводил к существенному увеличению времени погружения.

Неудачным оказался и способ заполнения и осушения цистерн с помощью специальных «помп главного балласта».

Тем не менее, к весне 1901 года проект был представлен на рассмотрение Морского Технического комитета, а уже 5 июля 1901 года лодку наказали строить на Балтийском заводе. В течении зимы 1901-1902 годов были выполнены основные работы. Задерживала строительство неготовность механизмов, в частности, Обуховский завод задержал поставку воздухохранителей, а завод Даймлера после неудачных испытаний двигателя чуть не отказался от заказа совсем. Однако, уже через месяц, после устранения недоработок, двигатель успешно прошел испытания, развив мощность в 315 лошадиных сил. Но двигатель, согласно контракту, требовалось испытать еще и на Балтийском заводе. Все это протянулось до весны 1903 года и комиссия решила испытывать лодку без мотора, тем более, что остальные механизмы уже были к этому времени смонтированы.

На подлодку, строившуюся под названиями сначала «Миноносец № 113», затем «Миноносец № 150», а в итоге – «Дельфин», была назначена команда из добровольцев надводного флота унтер-офицерского звания. Командиром был назначен один из членов комиссии и авторов проекта капитан второго ранга М.Н.Беклемишев. В конце июня 1903 года наконец-то началась установка многострадального мотора.

В то же время правительство приобрело несколько лодок американской фирмы Голланда. Вопрос успешности испытаний «Дельфина» встал особо остро – все-таки производить свои подводные корабли дешевле и престижнее, нежели закупать чужие. 8 июня 1903 года начались ходовые испытания, была развита скорость в 5 узлов. При первом погружении не удалось удержать лодку на заданной глубине и она воткнулась в дно. После успешного всплытия, по свидетельству очевидца, Бубнов и Беклемишев вышли из лодки, сняли фуражки, перекрестились и кто-то из них сказал: «Ну, вот, слава Богу, и поплавали под водой». Тем не менее, испытания прошли удачно.

Первые успехи «Дельфина» позволили 13 августа 1903 года начать разработку проекта новой подводной лодки увеличенного водоизмещения (до 140 т). 20 декабря того же года проект был одобрен. В том же году была принята десятилетняя программа судостроения, по которой предполагалось к 1914 году построить 10 подлодок. 2 января 1904 г. Балтийский завод получил задание на изготовление первой лодки типа «Касатка» по проекту Бубнова и Белемишева. Кадры для подплава поручили готовить единственного специалиста в стране – Беклемишева. В качестве тренировочного аппарата был выбран «Дельфин» (хотя было бы из чего, в общем-то выбирать…).

Чрезмерная спешка в обучении команд привела к аварии. 16 июня 1904 года в 9-30 утра при погружении у западной стенки Балтийского завода, имея на борту кроме основной команды (10 матросов и 3 офицера), 24 матроса с других лодок «с целью приучения их к нахождению в лодке в подводном положении» «Дельфин» затонул.

До этого лодка совершила 17 учебных погружений, причем число лишних людей доходило иногда до 45. Несмотря на столь значительную перегрузку (около 4 т), все погружения проходили благополучно благодаря опытности капитана второго ранга Беклемишева. Однако в тот злополучный день его на мостике не оказалось – его командировали в Кронштадт. Замещать себя он оставил лейтенанта Черкасова – хладнокровного и распорядительного, знавшего свое дело и неоднократно управлявшего погружением лодки под руководством капитана. Это было его первое самостоятельное погружение. Погода была тихая, волнения на Неве не наблюдалось, суда не проходили.

Трагедия случилась из-за конструктивного недостатка «Дельфина» - во время погружения нужно было держать рубочный люк открытым для стравливания воздуха. Цистерны заполнялись крайне медленно – лодка погружалась около 10 минут. Для ускорения заполнения концевых цистерн балластом были приспособлены специальные «сосуны» в виде соединения внутренней вентиляции цистерн с приемными трубами судовых вентиляторов, отсасывающих из цистерн воздух. Воздух, в свою очередь, поступал в лодку, в ней повышалось давление, которое и приходилось стравливать через рубочный люк. Как только цистерны заполнялись люк требовалось закрыть. Именно этот момент Черкасов и упустил – в лодку хлынула вода.

Один из матросов попытался исправить оплошность командира, но его защемило между крышкой и комингсом. Три матроса успели выбраться из тонущей лодки и вытащить мертвого товарища. После них смогли всплыть еще семеро матросов и два офицера. Черкасов и еще 24 матроса погибли, причем командир лодки был назван виновным в аварии. В акте комиссии про конструктивный недостаток не сказано было ни слова, однако отмечается, что Черкасов покинул свой пост – его тело нашли в кормовой части лодки, а не в рубке. Однако, из показаний Беклемишева ясно, что дело обстояло несколько иначе: «по словам кого-то из спасшихся нижних чинов команды судна сам (Черкасов – прим. авт.) во время гибели последнего не пожелал спасаться, а удалился в корму». То есть, командир, находясь под рубочным люком и имея возможность вынырнуть первым, не пожелал воспользоваться этой возможностью, последовав старой морской традиции – командир покидает судно последним. При погружении лодки у концевых цистерн стояли офицеры: Елагин – в носу, Горазеев – в корме. Они находились от рубочного люка гораздо дальше, чем многие матросы, тем не менее именно матросы помогали офицерам пробраться к выходу и вынырнуть.

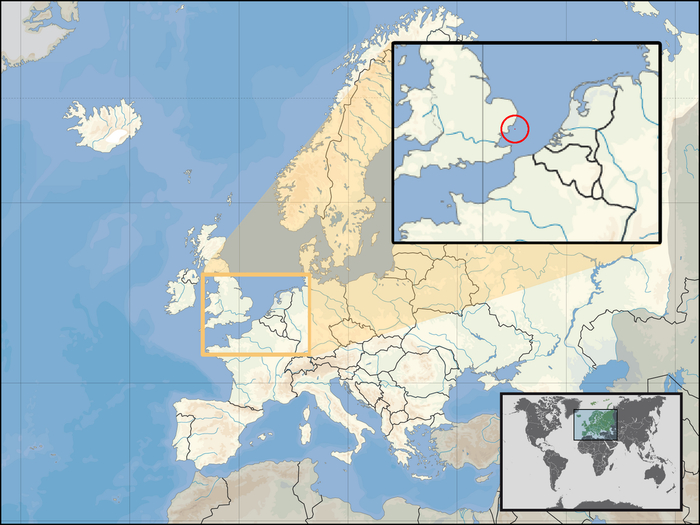

«Дельфин» подняли и восстановили. После проверочных испытаний лодку отправили во Владивосток осенью 1904 года. По прибытии ее зачислили в состав Сибирской флотилии. Во время русско-японской войны она несла позиционную и дозорную службу на подходах к заливу Петра Великого. 5 мая 1905 года от взрыва паров бензина лодка затонула, но была поднята и восстановлена. В 1909 году по Владивостокском порту прошла капитальный ремонт. 9 декабря 1914 года при зарядке аккумуляторных батарей транспорта «Ксения» многострадальная субмарина снова безуспешно взорвалась. В 1916 году направлена по железной дороге в Архангельск. 26 апреля 1917 года штормом «Дельфин» выбросило на берег Кольского залива. 2 августа лодку сдали Мурманскому военному порту на хранение. После гражданской войны, почислившись для приличия в нескольких разных ведомствах, «Дельфин» сдали на слом.