Д.А. Медведев

Похищение президента как продолжение колониальной политики иными средствами

Очерк правовой конспирологии

05 февраля 2026

Случившееся в начале этого года в Каракасе мощнейшее геополитическое землетрясение заставляет по–новому взглянуть на основы основ миропорядка, заложенного 80 лет назад по итогам Второй мировой войны. И тут дело не просто в наглом похищении президента суверенной Венесуэлы Николаса Мадуро как абсолютно разнузданном акте нарушения международного права.

По сути, открытый киднэппинг высшего должностного лица — часть гораздо более важной цели: заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение. Причем получить не только фактический контроль по принципу «делаю, потому что могу сделать», но и закрепить «приобретения» де юре. Это, без сомнения, — циничный вызов для всей системы международных отношений.

Зачем США (а Америка – это отнюдь не только Трамп) сегодня это надо?

Как я неоднократно отмечал в начале 2026 года, начали сбываться самые необычные, в чем–то абсурдные прогнозы развития нашего мира. Посему обратимся к конспирологии как не самой серьезной, но наиболее точной футурологической доктрине современности.

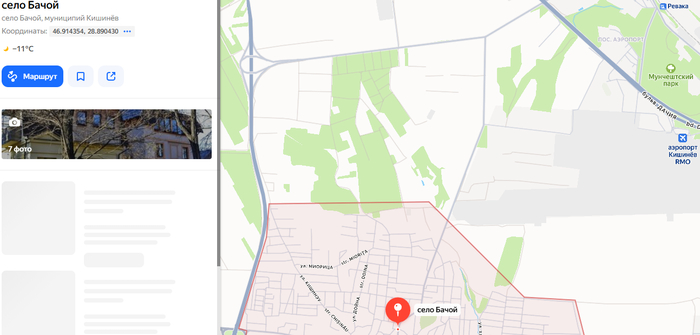

Например, к хорошо известной еще с 30–х годов прошлого века теории создания в Северной Америке особого технократического общества «Технат». Власть в таком обществе должна принадлежать ученым и инженерам (конечно, таким как Илон Маск и Питер Тиль). Адепты этой блестящей идеи предполагают, что созданное креативным классом умное государство должно существовать автономно от остального мира и включать в себя не только территорию США, но и в качестве ресурсной базы и Канаду, Центральную Америку, Карибские острова, северную часть Южной Америки, в том числе Венесуэлу, Колумбию, а также Гренландию (sic!). Набор, надо отметить, занимательный, а в свете последних «направлений главного удара» Белого дома — весьма показательный.

Но это же всего лишь одна из теорий заговора, скажете вы. А вот и вовсе нет! Посмотрите, что творится после 1 января вокруг нас. Конспирология на марше, она работает. Хотите иных, более прозаических объяснений? Пожалуйста. Причина — в истощении возможностей США как мирового гегемона.

Сегодня в целом понятно: сил на мировое владычество у США уже явно не хватает. И признающие это некоторые представители команды Дональда Трампа ведут дело к прагматичной адаптации своей долгосрочной политики к изменившимся условиям, то есть к фактической утрате ими глобального доминирования. Но вот процесс формирования многополярного мира белодомовские стратеги видят весьма причудливо. В первую очередь, они хотят использовать его как попытку нахраписто расширить свою сферу влияния в колониальном стиле XIX века. Никто не оспаривает наличие определенных интересов и стратегических границ у заокеанской державы, простирающихся далеко за пределы физических. Я уже писал как–то об этом.

Вот только превращать целое полушарие в пресловутый «задний двор» со своим блэк–джеком, проститутками и прочими развлечениями — штука довольно опасная, причем с плохо просчитываемыми последствиями. И вот почему.

Даже если эти смешные исторические гипотезы о «Технате» и объясняют мотивы навязчивого продвижения новоявленной «доктрины Донро» в Западном полушарии, то они не дают никакого представления о той юридической рамке, которую планируется использовать для геополитической «пересборки» целого макрорегиона. Ее просто нет. Все, что делается — грубое попрание принципов международного права. Недаром Дональд Трамп, наша sanсta simplicitas (святая простота (лат.) – прим. ред.) XXI века, прямо заявил, что пределом полномочий США на международной арене является «его собственная мораль», а не международное право.

На этом фоне из–за океана в стилистике классических вестернов 30–х годов XX века все громче звучат слова о примате сильного (might is right, jus fortioris). То есть к отказу от диалога на основе общих ценностей, разумного регулирования собственных потребностей и осознанного самоконтроля поведения. Но разве Штаты сами когда–то действовали по–другому?

Проблема не в том, что одни нормы и принципы международного права сменяются другими. Гораздо опаснее образующийся в результате резких и неоправданных шагов юридический вакуум, связанный с аннигилированием базового принципа правовой стабильности и преемственности.

Хаотичное заполнение такой пустоты чревато полной деградацией общих постулатов международного права и возвратом в прошлое в понимании оснований применения силы. Так, до нынешнего правопорядка, сложившегося после Второй мировой войны (несмотря на все попытки упорядочить соответствующие вопросы в рамках Лиги Наций после Первой мировой войны), за каждым суверенным государством по умолчанию в любое время и по любой причине была закреплена возможность апеллирования к военному инструментарию, в ходе реализации принципа jus ad bellum (право на войну). Неужели Белый дом просто предлагает миру вернуться в прошлое?

Во избежание кривотолков, сразу замечу, апелляция Вашингтона о том, что сегодня и «другие так делают» с намеком на решение России о проведении СВО по понятным причинам не работает. В ходе СВО наша страна защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна. Причем эти граждане в результате законно проведенного референдума выбрали вхождение своих обособившихся в рамках статьи 1 Устава ООН из Украины территорий в состав России, что и было закреплено в нашей Конституции. По своей природе СВО не является колониальной войной, а является актом самообороны. Социальный состав участников настоящего конфликта, к сожалению, позволяет характеризовать его не иначе, как превращенную форму гражданской войны, порожденной бездарным прекращением Союза ССР. Ни одним из подобных признаков не обладает военная активность Вашингтона в Венесуэле, в Иране или вероятная — в Гренландии.

Сколько бы нынешняя американская администрация ни разглагольствовала о нежелании соблюдать международное право, воспринимать такие заходы буквально не следует. Как принято теперь говорить, это просто сознательное внесение управляемого хаоса в международные отношения для быстрого решения той или иной проблемы в пользу США. Или, как говорят сами англосаксы, wishful thinking — желание, чтобы мировое сообщество приняло на веру преувеличенное восхваление собственных сил и способностей. Нынешняя администрация делает это часто и с удовольствием.

А теперь немного более скучной правовой материи.

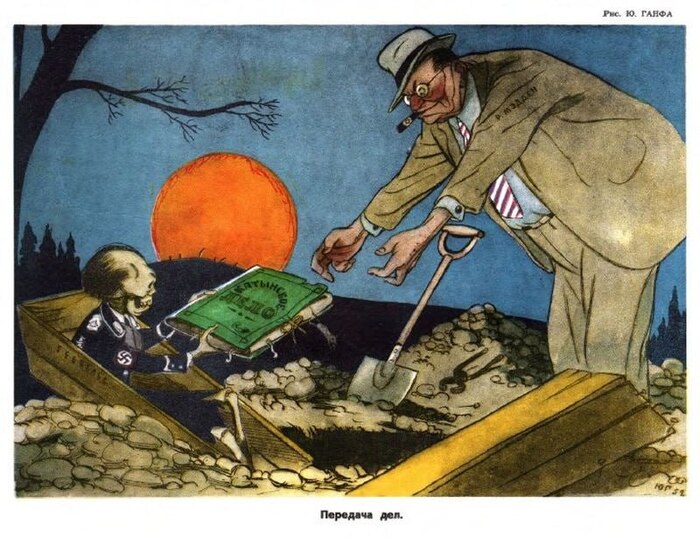

Даже самые отбитые режимы прошлого всегда старались придать правомерности своим действиям, придумывая сложные, хотя в итоге и надуманные с юридической точки зрения аргументы. Так, нацистская Германия оправдывала ремилитаризацию Рейнской области в 1936 году нарушением Версальского и Локарнского договоров другими странами. ЮАР времен апартеида проводила военные рейды по территориям сопредельных стран и поддерживала повстанческие движения в них, обосновывая несоблюдение резолюций ООН (например, в отношении предоставления национальной независимости Намибии) необходимостью борьбы с влиянием СССР и Кубы. Начав войну против Ирана, иракские власти пытались апеллировать к принципу борьбы с «неравными договорами», имея в виду денонсацию невыгодного для себя Алжирского соглашения 1975 года, устанавливавшего границу между двумя странами по реке Шатт–эль–Араб. Пока же правовая окантовка венесуэльской авантюры даже на этом фоне дается Вашингтону с трудом.

Во–первых, у США не было оснований правомерного применения военной силы в порядке самозащиты. В этой связи ссылка американского официоза и экспертов на статью 51 Устава ООН, признающую неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения, выглядит несостоятельной.

Каких–либо общепризнанных достоверно подтвержденных фактов, свидетельствующих о приготовлениях Венесуэлы к умышленной агрессии против суверенной территории США, просто не существует. Как и не было ситуации, при которой государство имеет право прибегнуть к самообороне в случае неминуемо «грозящего" нападения или при необходимости защиты своих граждан, если они подвергаются опасности в других государствах. Что характерно, даже в мейнстримовых англосаксонских СМИ никто из авторитетных юристов–международников не попытался оправдать Вашингтон. Наоборот, все в едином ключе жестко обвиняли американские власти в нарушении Устава ООН, посягательстве на суверенитет и незаконном применении силы против другой страны.

Во–вторых, Соединенными Штатами Америки нарушены также принципы необходимости и пропорциональности (соразмерности), являющиеся ключевыми элементами права государства на самооборону, закрепленными в авторитетных правовых источниках, включая резолюцию респектабельного Института международного права 2007 года «Современные проблемы применения вооруженной силы в международном праве».

В–третьих, транснациональная торговля наркотиками никогда не рассматривалась в международном праве в качестве признака вооруженного нападения. Соответственно, ни одно из вменяемых Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес противоправных деяний: организация «наркотеррористического сговора», сговор с целью контрабанды кокаина в США, незаконное хранение и использование оружия и взрывных устройств для обеспечения деятельности наркосиндикатов — не наделяет Вашингтон правом на превентивное применение силы от неминуемой атаки со стороны предполагаемого противника по смыслу статьи 51 Устава ООН.

С большей долей вероятности можно предположить, что причинно–следственные связи, необходимые для характеристики такой деятельности, как атаки на США, будут опираться на множество недосказанностей, фактических допущений, которые так и останутся недоказанными или в значительной степени подтасованными. Кроме того, не в пользу правомерности нападения на Венесуэлу служит и решение апелляционного суда по делу «Norex Petroleum против Access Industries» 2010 года, согласно которому действие федерального закона об организованной преступности не распространяется за пределы США.

В–четвертых, неубедительно звучат транслируемые в широкие массы заявления о ведущейся «войне против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а не о войне против Венесуэлы». Никто не уполномочивал нынешние власти США на проведение такой операции — с точки зрения национального законодательства она полностью незаконна даже в контексте экстерриториальных конституционных норм. Так, например, в решении по делу «Даунс против Бидвелла» 1901 года позиция Верховного суда США сформулирована недвусмысленно: конституция США распространяет свое действие на территории, которые находятся под суверенитетом США, а в отношении остальных территорий она может быть применена, только если речь идет о защите фундаментальных прав. В деле «Бумедьен против Буша» 2008 года Верховный суд США полностью подтвердил выводы, сделанные в деле 1901 года, отметив, что, помимо непосредственно территории США, положения американской конституции полностью применяются только в отношении инкорпорированных территорий. В отношении же неинкорпорированных — только, если речь идет о нарушениях фундаментальных прав. В ситуации с наскоком на Каракас такого правового базиса у Вашингтона, безусловно, не имелось.

В–пятых, решения США грубо нарушают императивные нормы международного права, гарантирующие территориальную неприкосновенность государств. Никакие действия, прикрытые никем не признанной кроме самих США «доктриной Монро»" и самозваной ответственностью Вашингтона за судьбу Западного полушария, не могут служить оправданием для желания «поуправлять» Венесуэлой извне. Это противоречит положениям статей 1 и 2 Устава ООН в части уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также воздержания в международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким–либо другим образом. Одновременно противоправная выходка США противоречит статьям 18–21 Устава Организации американских государств (ОАГ), предусматривающих отказ от права на прямое или косвенное вмешательство во внутренние или внешние дела любого другого государства и применения принудительных мер экономического или политического характера в целях оказания давления на суверенную волю другого государства с тем, чтобы извлечь из этого какие–либо выгоды.

Позиция властей США по раскручиванию политически мотивированного уголовного разбирательства в отношении действующего венесуэльского лидера также не выдерживает никакой критики с точки зрения целого ряда основополагающих норм и принципов международного права. В первую очередь, в соответствии с нормами международного обычного права («как доказательствами всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы») Николас Мадуро, будучи на момент американского нападения находящимся у власти главой государства, обладает сразу двумя видами иммунитета от иностранной уголовной юстиции — ratione personae (персональный, или, как его часто именуют, абсолютный иммунитет) и ratione materiae (функциональный иммунитет). Захват, вывоз из страны, а также предъявление американской Фемидой обвинений в «наркотерроризме» лицу, пользующемуся иммунитетом как от гражданско–правовой, так и уголовной юрисдикции других государств, — не что иное, как вопиющее нарушение фундаментальных принципов международного права — суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Любая дискуссия на этот счет невозможна по определению.

В этом контексте уместно вспомнить постановление Международного суда ООН от 14 февраля 2002 года по делу «Демократическая Республика Конго против Бельгии», в котором подтвержден абсолютный иммунитет глав государств «от юрисдикции других государств, как гражданской, так и уголовной». В данном документе главный судебный орган ООН обозначил четыре случая, при которых руководители стран могут быть привлечены к уголовной ответственности: в национальных судах собственных стран; в наделенных соответствующей юрисдикцией международных судах; при отказе государства должностного лица от его иммунитета; после ухода политика со своего поста суд иностранного государства может судить его за действия, совершенные до или после пребывания в должности, а также за действия, совершенные в течение пребывания на посту в личном качестве.

Другим подтверждением несостоятельности американских доводов являются итоги проходившего в 1999–2001 годах во Франции судебного процесса над действующим главой Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муаммара Каддафи, которого обвиняли в совершении международных преступлений. Точка в деле была поставлена Верховным судом Пятой республики, отменившим решения нижестоящих инстанций со ссылкой на отсутствие каких–либо исключений из абсолютного иммунитета действующего руководителя страны.

Показательно также и то, что Комиссия международного права Генеральной Ассамблеи ООН (обсуждает проблематику иммунитетов должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции) подтвердила отсутствие каких–либо исключений из иммунитета ratione personae. К настоящему моменту она также не установила действующих исключений из иммунитета ratione materiae. В рабочих документах комиссии фигурируют следующие преступления по международному праву, в отношении которых иммунитет ratione materiae предлагается не применять: преступление геноцида; преступление против человечности; военные преступления; преступление апартеида; пытки; насильственное исчезновение; преступление агрессии; рабство; работорговля (при этом даже в отношении этих преступлений консенсуса как среди членов Комиссии международного права, так и государств нет). Как видно, ни о какой «наркоторговле» как основании для игнорирования функционального иммунитета должностных лиц государства, а тем более абсолютного иммунитета действующего главы государства на данном этапе речи не идет, что лишний раз свидетельствует о несостоятельности доводов США.

Довольно нелепо выглядят и попытки Вашингтона представить захват Николаса Мадуро как результат последовательного непризнания американцами венесуэльского лидера в качестве легитимного главы Боливарианской Республики.

Как известно, международное право не наделяет государство возможностью в одностороннем порядке определять легитимность руководителя другой страны, а также устанавливать наличие или отсутствие у первого лица иммунитетов. Кроме того, несмотря на оспариваемую американцами легитимность президентских выборов 2018 и 2024 годах в Венесуэле, с точки зрения международного права принципиально важно, что именно правительство Николаса Мадуро осуществляло эффективный контроль над всей территорией страны. Знаковым в данном контексте является решение арбитража «Великобритания против Коста–Рики" 1923 года, определившее режим Федерико Тиноко в качестве фактического правительства латиноамериканского государства, несмотря на факт непризнания со стороны Лондона. Значимо также и то, что представители «мадуровского режима» продолжили представлять Боливарианскую Республику в ООН, и никто не оспаривал их полномочия в рамках организации.

Возможная отсылка за океаном к доктрине Кера–Фрисби, применяемой американскими судами для обоснования правомерности экстрадиции иностранцев вне установленной международными соглашениями процедуры «во имя национальных интересов США», так же едва ли уместна в этом конкретном случае. Главным камнем преткновения здесь является то, что с помощью данной чисто американской концепции экстерриториальной юрисдикции аргументировать преодоление гарантированного международным правом персонального иммунитета главы государства невозможно (важно учитывать, что текущая ситуация принципиально отличается от панамского прецедента 1989 года с Мануэлем Норьегой, который формально не являлся главой государства, занимая пост верховного главнокомандующего Национальной гвардии Панамы). Не говоря уже о том, что даже в самих США достаточно давно ведется дискуссия о необходимости отмены доктрины Кера–Фрисби. Резонансным в данном плане стало дело «США против Франсиско Тосканино» 1974 года, в котором Апелляционный суд второго округа США по итогам проведенного анализа признал доктрину несостоятельной. Вместе с тем каждая администрация Белого дома оставляет постыдную лазейку для незаконной передачи иностранцев под юрисдикцию местной Фемиды. Наличие у Соединенных Штатов договоров об экстрадиции с абсолютным большинством государств мира никого не волнует. И, глядя на дело Николаса Мадуро, в целом понятно почему.

Согласно нормам международного права, осуществление юрисдикции на территории другого государства требует согласия уполномоченных органов этой страны. В противном случае, это является противоправным актом. В этом смысле похищение Николаса Мадуро следует рассматривать исключительно как нарушение международного права, в том числе в области прав человека. Вероятная отсылка к прецедентному делу «США против Умберто Альвареса–Мачейна» 1992 года (Верховный суд постановил, что насильственное похищение мексиканского гражданина не исключает его уголовного преследования в судах США) как подтверждение принципа male captus, bene detentus (неправомерно захваченный, правильно задержанный) отнюдь не безупречна и подвергается справедливой критике мирового сообщества. В частности, Межамериканский юридический комитет ОАГ в 1993 году безапелляционно указал на игнорирование Соединенными Штатами Америки своей обязанности вернуть подсудимого в государство, из юрисдикции которого Альварес–Мачейн был вывезен.

Разумеется, все вышеописанные нормы прецедентного права, как и принципы международного публичного правопорядка, могут быть проигнорированы Белым домом в угоду неоднократно обозначенным «национальным интересам", как это обычно и бывало в истории США. В этом случае Николас Мадуро в назидание всем несогласным с «доктриной Донро» странам будет подвергнут политически мотивированному уголовному преследованию, итог которого практически очевиден. Впрочем, как мною уже отмечалось в социальных медиа ранее, он также вполне вероятно будет помилован — если не самим Трампом, то его преемником.

А что же «Технат» и его нетленное конспирологическое значение? Очевидно, что перелицованная версия «Техната» в Западном полушарии очень нравится новым политическим и бизнес–элитам США. Ведь если невозможно противостоять многополярному миру, включающему Китай, Индию, Россию и других ключевых игроков, можно построить американоцентричный рай в одном отдельно взятом полушарии. Типа, Европа — ничто, поэтому России – Европа. Китаю и Индии — Азия. Ну, а Стране Свободы — все Западное полушарие. И еще будьте довольны, что Гренландия только в бессрочное пользование, а не в собственность. Как вам такая перспектива? Сомневаетесь? Просто почитайте внимательно новые американские доктрины национальной обороны и национальной безопасности. Там все честно…