Продолжение поста «Про жалобы и доносы»1

Уважаемые пикабушники!

12 июля 2024 года была опубликована статья "Про стукачей" по адресу Про стукачей

Там 7-летний мальчик, по сути, заявил в полицию о краже велосипеда (который потом обнаружился у 10-летней девочки).

За 2 месяца она набрала 880 тысяч просмотров.

Однако в словаре Ожегова (1972 года издания) написано, что стукач - это то же самое, что доносчик, а донос - ТАЙНОЕ сообщение представителю власти или начальнику о неправильных поступках. При этом жалоба - это выражение недовольства или просьбы об устранении несправедливости.

Отсюда вопрос: разве можно расценивать обращение в полицию как донос?

Ведь законопослушный гражданин не только имеет право туда обращаться, но иногда даже обязан довать показания.

Как вы относитесь к пикабушникам, которые помечают посты, где хотя бы косвенно упомянуто обращение в правоохранительные органы, следующими хэштегами:

- Стукач

- Доносы

- Жалоба

- Ябеда

?

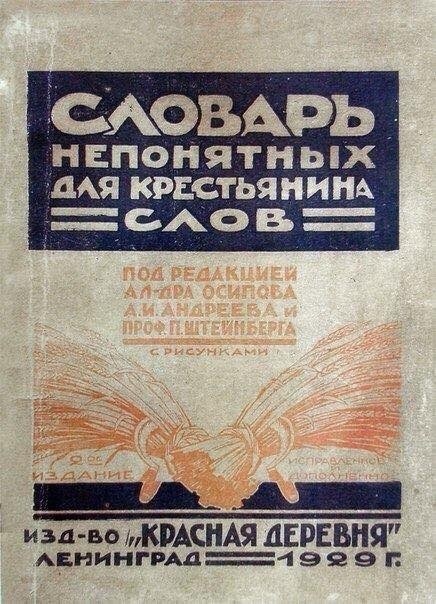

Любопытные подробности о том, как печатался Советский энциклопедический словарь

Эфир 15.12.1979. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Русская речь. Ударения в словах. Советуют дикторы телевидения

Сегодня, в день рождения Сергея Ивановича Ожегова, составителя самого популярного "Словаря русского языка" и крупного пропагандиста родной речи, о котором у меня был большой пост, предлагаю посмотреть интересную и, надеюсь, полезную передачу, в которой диктор ЦТ Игорь Леонидович Кириллов и старший редактор отдела дикторов Флоренция Леонидовна Агеенко объясняют многие сложные случаи в ударениях.

Дело в том, что именно С. И. Ожегов организовал в 1952 году Сектор культуры речи Института русского языка РАН СССР, в котором вместе со своими сотрудниками, в том числе, консультировал дикторов и театральных работников.

А ещё по инициативе Ожегова в 1958 году в Институте русского языка была создана Справочная служба русского языка – бесплатная консультация организаций и частных лиц по вопросам, касающимся правильности русской речи.

Эфир 24.10.1986. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Сергей Иванович Ожегов: от «Месье, можно в сортир?» до всемирно известного «Словаря русского языка»

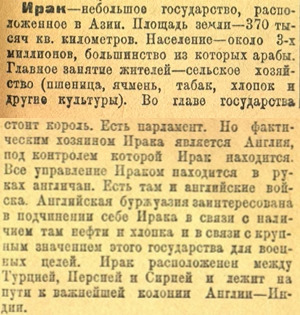

Сегодня исполняется 121 год со дня рождения автора «Словаря русского языка», который есть в каждом доме в нашей стране, лингвиста, языковеда, лексикографа (учёного, занимающегося составлением словарей) Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964).

И хотя этот словарь держал в руках каждый из нас а при необходимости, думаю, и сейчас большинство обращается именно к этой книге, о жизни его составителя мы знаем не так много. Поэтому предлагаю пролистать некоторые страницы жизни Ожегова: возможно, после этого знакомства Словарь превратится из просто «умной книжки» в живой и бесценный труд, которому хороший человек посвятил целую жизнь.

Итак. Сергей Иванович родился на границе веков – в 1900 году - в посёлке Каменное Новоторжского уезда Тверской губернии и был старшим из трёх сыновей. Семья была просвещённой, жили дружно, заботились друг о друге, дети имели возможность учиться, Серёжа увлекался только-только входившим тогда в моду футболом, состоял в спортивном обществе, так что детство Ожегова было вполне счастливым. Отец, Иван Иванович Ожегов, работал инженером-технологом на местной бумажно-картонной фабрике, и предки по его линии были уральскими мастеровыми (дед был работником пробирной палаты). Мать, Александра Фёдоровна (в девичестве Дегожская), была дворянского происхождения и приходилась внучатой племянницей известному филологу и педагогу, профессору Петербургского университета, протоиерею Герасиму Петровичу Павскому (1787–1863). Возможно, именно по материнской линии Сергею передался аристократизм, добрый нрав и беззаветная любовь к науке. Однако никогда он особенно не распространялся о своих «генеалогических корнях», поскольку в те годы вряд ли бы ему принесло пользу признание в том, что в роду были особы духовного сана.

И ведь действительно, вся жизнь этого замечательного человека, прошла на фоне мощнейших исторических потрясений и перемен, а также тяжелейших испытаний: революции, гражданская война, две мировые войны, репрессии, забравшие и искалечившие жизни многих его учителей и товарищей…

И прежде чем перейти ко взрослому периоду жизни Сергея Ивановича, поясню фразу, которая, думаю, удивила вас в заголовке поста. Дело в том, что в гимназии, где учился будущий учёный, преподавал француз, не знавший русского языка, и ученики любили подшучивать над ним. Одной из их любимых забав было спросить у учителя: «Месье, можно в сортир?» И тот, конечно же, отвечал: «Да, пожалуйста, выйдите», ведь sortir во французском языке – это глагол, означающий «выходить».

В канун Первой мировой войны семья Ожеговых переехала в Петербург, где Сергей окончил гимназию и поступил на факультет языкознания и материальной культуры Петроградского университета. На время войны учёбу пришлось прервать: Ожегов отправился добровольцем на фронт и в рядах Красной армии участвовал в боях под Нарвой, Псковом и Ригой, на Карельском перешейке, на Украине и на врангелевском фронте. После окончания военных действий Ожегову предложили поступать в военную академию, но он пожелал вернуться к филологии, и в 1926 завершает курс обучения и поступает в аспирантуру Института истории литературы и языков Запада и Востока.

И в это же время, в конце 1920-х годов, Сергей Иванович приступил к работе по составлению «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Ушакова. Над словарём работал целый авторский коллектив в составе выдающихся лингвистов, и Ожегов стал одним из самых активных участников (в итоге, им было написано более трети статей), за что Дмитрий Николаевич Ушаков называл его «движителем». С этого времени Д.Ушаков, выдающийся учёный, педагог, собиратель и любитель народной старины, стал для Ожегова наставником, другом, уважаемым мэтром и ориентиром на всю жизнь. Среди коллег у Сергея Ивановича было ещё одно прозвище – Талейран. Дело в том, что при работе над словарём коллективу приходилось не только отбиваться от внешних недоброжелателей, но и между собой они вели горячие дискуссии. И тут очень деликатный и мягкий Ожегов часто помогал Ушакову «сглаживать углы», за что прослыл большим дипломатом и получил прозвище в честь знаменитого француза.

На базе этого масштабного четырёхтомного Ушаковского словаря, работа над которым была завершена как раз накануне войны (четвёртый том вышел в 1940 году), Ожегов позднее и создал свой однотомный «Словарь русского языка», который фиксирует современную общеупотребительную лексику, демонстрирует сочетаемость слов и типичные фразеологизмы. Популярность и долговечность этой книги определили его научная достоверность и высокая информативность в сочетании с компактностью.

В 1936 году С. И. Ожегов переехал в Москву, начал преподавать в Московском институте философии, литературы и искусства, и теперь его научная жизнь стала ещё более насыщенной, тем более что он теперь был в одном городе с учителем и соратником, Д.Н. Ушаковым.

Когда началась Великая Отечественная война, учёные коллективы были спешно эвакуированы в августе-октябре 1941 года: одних (считавшихся неблагонадёжными) отправили в Сибирь, других — в глубинку страны, при этом практически весь Институт языка и письменности был отправлен в Узбекистан. Ожегов остался в Москве, где продолжал преподавать, а по ночам дежурил в патрулях, охранял родной дом — впоследствии Институт русского языка. Желая быть полезным и как учёный, Сергей Иванович вместе с другими оставшимися в столице коллегами организовал языковедческое научное общество, занимавшееся изучением языка военного времени. По мере сил Ожегов помогал многим своим коллегам, находившимся в тяжелейших условиях в эвакуации, поскорее возвратиться в Москву для продолжения совместной словарной работы. Однако, несмотря на все усилия, не удалось вернуть самого главного человека: в апреле 1942 года в тяжёлом ташкентском климате от астмы скоропостижно скончался Дмитрий Николаевич Ушаков.

Два брата Ожегова жили в Ленинграде, и их судьба оказалась трагической. Младший брат умер от туберкулёза ещё до войны, умерла и его маленькая дочка. А когда началась Великая Отечественная, средний брат, Борис, из-за слабого зрения не смог пойти на фронт, но активно участвовал в оборонительном строительстве. Когда началась блокада, Борис, его супруга и сын погибли, осталась только четырёхлетняя дочка Наташа. Получив это страшное известие, Сергей Иванович сумел перевезти девочку к себе в Москву и затем удочерил её.

В 1949 году вышло 1-е издание того самого «Словаря русского языка» под редакцией Сергея Ожегова, которым мы пользуемся и по сей день. С того времени по 1991 год словарь выдержал 23 издания общим тиражом свыше 7 миллионов экземпляров. От издания к изданию Ожегов перерабатывал свой словарь, стремясь улучшить его как универсальное пособие по культуре речи. До последних дней жизни учёный неустанно работал над совершенствованием своего детища.

В послевоенные годы Ожегов не только продолжал активно преподавать и вести словарную работу, но и много сил отдал изучению и пропаганде родной речи. Так, в 1952 года он основал Сектор культуры речи Института русского языка РАН СССР. Для сотрудничества Ожегов приглашал в Сектор таких корифеев писательского дела, как К. И. Чуковский, Лев Успенский, Ф. В. Гладков, учёных, деятелей искусства. Заметки С. И. Ожегова нередко появлялись в периодической печати; он был постоянным участником литературных вечеров в Доме учёных.

По инициативе Ожегова в 1958 году в Институте русского языка была создана Справочная служба русского языка – бесплатная консультация организаций и частных лиц по вопросам, касающимся правильности русской речи.

Также, стараниями Ожегова, широкий доступ к знаниям о родном языке стало возможно получить через новые периодические издания, в числе которых - научно-популярная серия «Вопросы культуры речи» (кстати, в ней свой путь начали многие талантливые молодые учёные) и журнал «Русская речь». В 50-60-е годы под редакцией Ожегова выходят «Орфографический словарь русского языка», словари-справочники «Русское литературное произношение и ударение», «Правильность русской речи».

Все издания, выходившие под руководством Сергея Ивановича, были современными и актуальными, потому что сам он не был «кабинетным» учёным и живо откликался на все изменения, которые несла с собой космическая эпоха и время новых вождей, с интересом и иронией изучая и анализируя обновление словаря рядового человека. Ожегов без ханжества относился к возникавшему, например, в молодёжной среде жаргону – ведь это было частью родного современного языка. Примером такого подхода может служить составлявшаяся им совместно с другим знаменитым учёным, А. А. Реформатским, картотека русского мата, которая представляла собой научно обоснованное и художественно оформленное исследование социологии языкового обихода городского населения.

Вот таким был Сергей Иванович Ожегов. Всегда прекрасно выглядел, всю жизнь сохранял бодрость и хорошую физическую форму, обладал изысканными манерами и феноменальной памятью, в глазах всегда была искорка, сохранял спокойствие, не был категоричен и не судил строго людей, был жизнелюбивым и очень наблюдательным, всегда был готов оказать моральную поддержку и просто человеческую помощь, умел разглядеть в человеке индивидуальность и искру. При таких достоинствах Сергей Иванович, как писал позднее его сын, «всегда нравился и любил нравиться женщинам». Собственно, он действительно был интересным мужчиной, страстным, влюбчивым, увлекающимся))

Увы, как это бывает во все времена и со всеми преданными науке людьми, и по душу Сергея Ожегова находилось немало критиков и противников. Достаточно вспомнить яростных сторонников марризма, которым был не по душе подход академической школы, не говоря о разных рьяных конъюнктурщиках и прочих. Критиковали за самое разное: за включение в словарь церковной лексики, за «неверную» оценку (с идеологической или политической точки зрения) некоторых слов, за отсутствие «советскости» и т.д. Вполне ясно об этом упомянул Корней Иванович Чуковский в некрологе Ожегову: «Испытывая сильнейший напор и со стороны защитников штампованной, засоренной речи, и со стороны упрямых ретроградов-пуристов, Сергей Иванович Ожегов не уступил никому. И это вполне закономерно, ибо главное свойство его обаятельной личности – мудрая уравновешенность, спокойная, светлая вера в науку и в русский народ, который отметёт от своего языка всё фальшивое, наносное, уродливое».

Говорят, что во времена репрессий на С. И. Ожегова — не физических, а моральных, но доставлявших ему, пожалуй, еще большую боль, чем физическая, — в, казалось бы, относительно спокойные 1960-е годы, он не противостоял своим клеветникам, ибо жил по иным, духовным принципам, но, будучи не в силах сдержать страдания и боль от выпадов тех, кто его окружает, … плакал.

15 декабря 1964 года Ожегов скончался из-за врачебной ошибки: во время операции ему перелили кровь, заражённую вирусом инфекционного гепатита. И хотя он просил, чтобы его похоронили на Ваганьковском кладбище по христианскому обычаю, это желание Сергея Ивановича исполнено не было, и теперь прах учёного покоится в стене Новодевичьего некрополя.

Цитаты советских словарей: ПРАВО УБЕЖИЩА

ПРАВО УБЕЖИЩА – предоставление государством права безопасного проживания на своей территории иностранцу или лицу без гражданства (см. Безгражданство), преследуемому властями другой страны по политическим мотивам за прогрессивную или освободительную деятельность.

В СССР предоставляется право убежища тем иностранным гражданам, которые у себя на родине преследуются за защиту интересов трудящихся или научную деятельность или национально-освободительную борьбу. Это право законодательно закреплено ст.129 Конституции СССР.

Аналогичны постановления Конституций стран народной демократии. Так, Польская Народная Республика предоставляет право убежища гражданам иностранных государств, преследуемым за защиту интересов трудящихся, борьбу за общественный прогресс, деятельность в защиту мира, за национально-освободительную борьбу или научную деятельность (ст.75 Конституции Польской Народной Республики).

В предоставлении политического убежища всем иностранным гражданам, преследуемым за прогрессивную деятельность, сказывается глубокий демократизм социалистического государства.

В тех капиталистических странах, где право убежища провозглашено, оно часто используется правящими кругами в своих узких классовых целях, в интересах реакции. В таких странах убежище фактически предоставляется фашистским преступникам, спасающимся бегством за границу от народной кары, различного рода реакционным деятелям, выброшенным народами демократических стран со своей территории, и отказывается в предоставлении убежища борцам за мир, демократию и национальную независимость.

Юридический словарь. Главный редактор П.И.Кудрявцев. Члены главной редакции Н.Г.Александров, С.Н. Братусь, Н.Д. Казанцев, Д.С. Карев, С.Ф. Кечекьян, Ф.И.Кожевников, В.Ф.Коток, В.М. Чхиквадзе. Государственное издательство юридической литературы. Москва — 1956.