Эсминцы Японии. Часть шестая. Сравнение с одноклассниками. Начало

Закончив с монотонно-скучным перечислением классов, названий, характеристик и историй жизни и смерти довольно многочисленных японских эсминцев, переходим к более интересному материалу, отвечающему на наиболее популярный вопрос: А хороши ли были японские эсминцы, и как они смотрелись на фоне своих одноклассников в реальности?

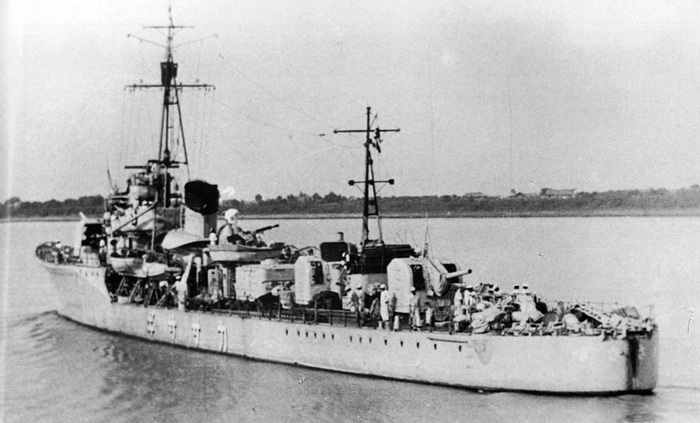

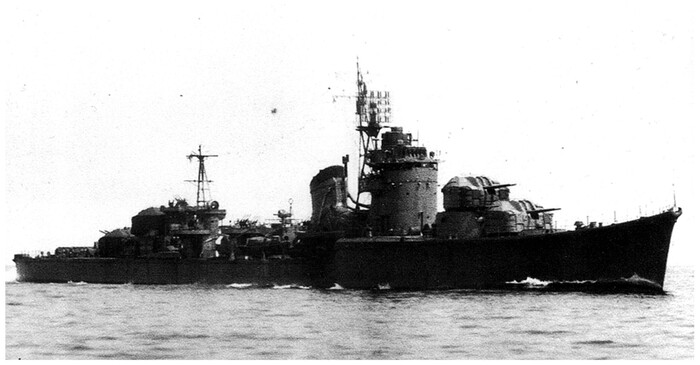

Для проведения оценки взято три типа японских эскадренных миноносцев 1-го класса – «Асасио» (базовый проект № F-48), «Кагеро» (№ F-49) и «Югумо» (№ F-50). Три этих типа эсминцев имеют очень близкие тактико-технические характеристики (ТТХ), обеспеченные одинаковым тактико-техническим заданием (ТТЗ) на проектирование и одинаковыми принципами проектирования, и представляют собой одну непрерывную линию развития.

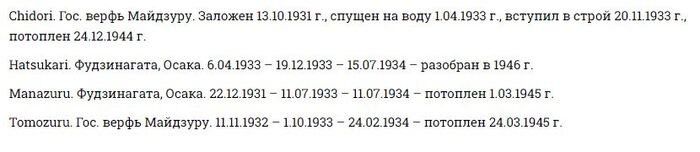

Выбранные типы характеризуют не весь класс эскадренных миноносцев 1-го класса японского флота периода Второй мировой войны. В соответствии с официальной японской классификацией, отнесение эскадренных миноносцев к 1-му или 2-му классу производилось по формальному признаку – величине стандартного водоизмещения (более или менее 1000 тонн). До конца 30-х годов такое деление было логичным и оправданным, т.к. все японские эскадренные миноносцы имели своим основным предназначением торпедные атаки вражеских кораблей. При этом эсминцы 2-го класса несли те же самые образцы артиллерийского и торпедного вооружения, что и их ровесники 1-го класса, отличаясь лишь несколько сокращённым его составом, ввиду меньшего тоннажа. В силу указанных обстоятельств, эсминцы 1-го класса того периода иногда именуются в современных японских источниках «флотскими» эсминцами.

Однако логика развития класса эскадренных миноносцев привела к появлению в японском флоте специализированных эскадренных миноносцев противовоздушной обороны, имевших резко отличный от предшествующих типов эсминцев комплекс артиллерийско-торпедного вооружения. Одновременно, желание полнее использовать потенциал «классических» эсминцев привело к появлению концепции перспективных эскадренных миноносцев с повышенной скоростью хода и усиленным торпедным вооружением. Появление специализированных подклассов аналогично вылилось к необходимости уточнения классификации.

Таким образом, внутри 1-го класса японских эскадренных миноносцев, полуофициально появились 3 подкласса или группы, в зависимости от основного предназначения (конструктивных особенностей):

— 甲 (Ко:, A) – к которому отнесли эскадренные миноносцы типов «Кагеро» и «Югумо», которые должны были стать «стандартными» эскадренными миноносцами флота.

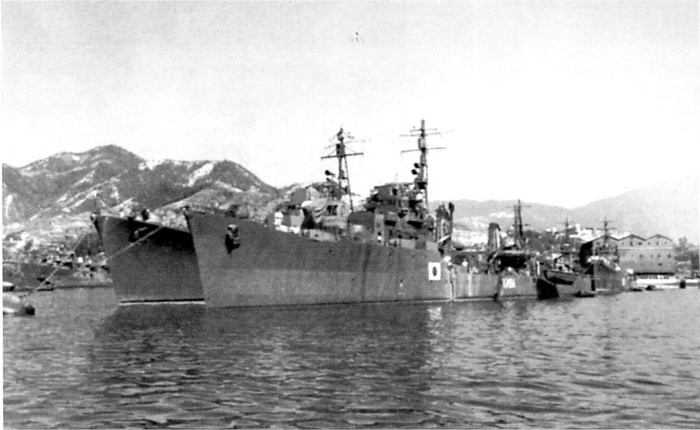

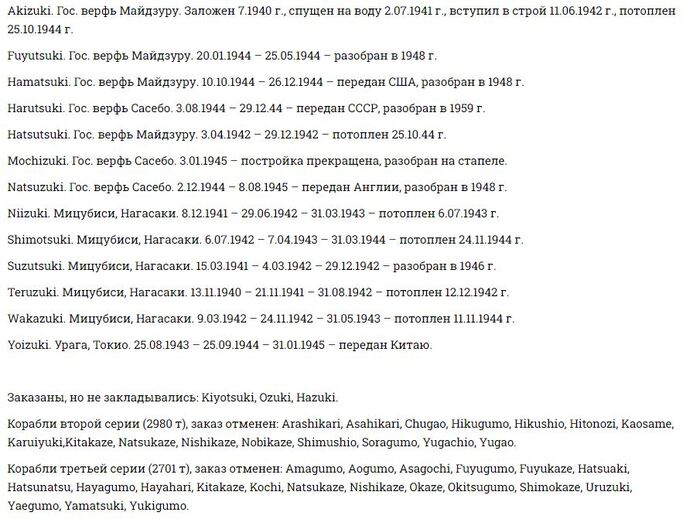

— 乙 (Оцу, B) – специализированные эскадренные миноносцы противовоздушной обороны (тип «Акидзуки»).

— 丙 (Хэй, C) – перспективные эскадренные миноносцы с повышенной скоростью хода и усиленным торпедным вооружением (тип «Симакадзе»).

В ходе Второй мировой войны появился 4-й подкласс (группа):

— 丁 (Тэй, D) – эскадренные миноносцы, предназначенные, прежде всего для эскортной службы в зонах господства вражеской авиации (типы «Мацу» и «Татибана»).

Таким образом, оценка и сравнение будут относиться к «флотским» эскадренным миноносцам японского флота.

(IJN / HIJMS — англоязычная «пародия» на американский USS — United States Ship и английский HMS — His/Her Majesty ship. IJN — Imperial Japanese Navy, HIJMS — His Imperial Japanese Majesty Ship)

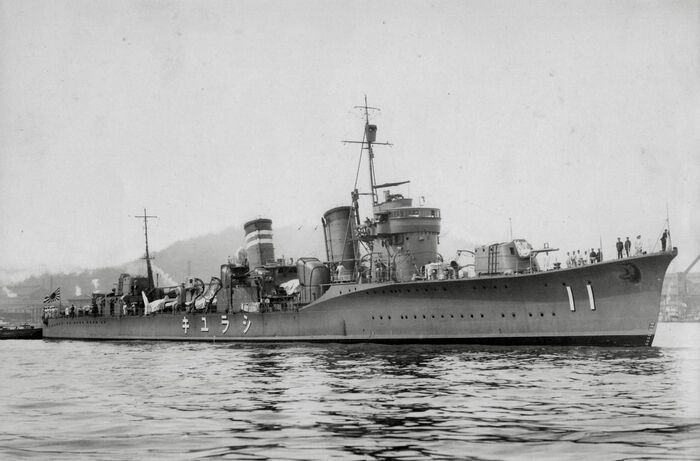

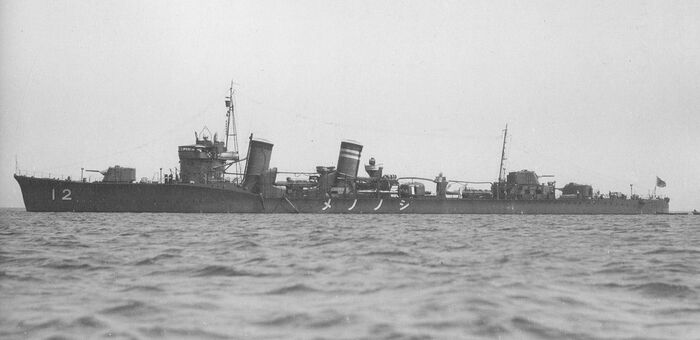

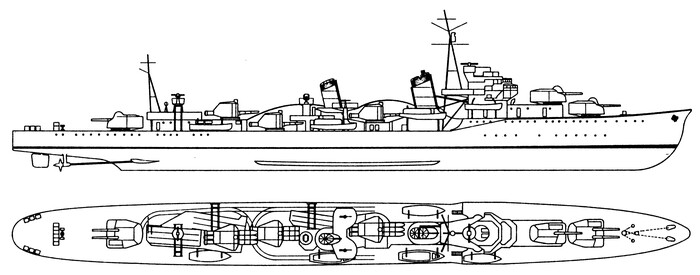

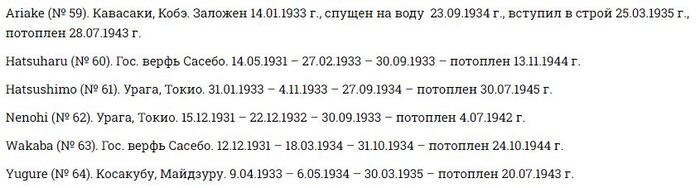

«Договорные» эсминцы (типы «Хацухару» и «Сирацую») являлись вынужденной мерой и самими японцами считались неудачными (особенно тип «Хацухару»). Хотя на этих кораблях и были отработаны многие технические решения, использованные на последующих типах эскадренных миноносцев, сами эти проекты имели явно выраженный компромиссный характер. Родоначальники же, эсминцы «специального» типа («Фубуки»), были первым опытом создания торпедно-артиллерийского корабля нового типа, и к началу войны за Великую Восточную Азию, уже не полностью удовлетворяли командование японского военно-морского флота. Поэтому эти три типа из рассмотрения исключены.

Для сравнения с японскими кораблями взяты иностранные эсминцы, по возможности, одинаковые по годам закладки головных кораблей типов. Из рассмотрения исключены американские и советские лидеры, британские «Tрайблы», германские «Нарвики», итальянские «Навигатори» и французские «Контрторпильеры». В советской традиции эти корабли зачастую относят к «лидерам эсминцев» (хотя это и не во всех случаях соответствует национальным классификациям). Класс эсминцев более многообразен, чем класс «вашингтонских» крейсеров и все вышеперечисленные корабли являются в той или иной степени «отклонениями от нормы» даже в собственных флотах, за исключением французского флота, где контр-миноносцы являлись равноправной ветвью развития лёгких сил. Известная история их проектирования показывает, что эти корабли замышлялись как своего рода «микрокрейсеры» и сравнение с ними «нормальных» японских эсминцев будет не совсем корректным.

Традиционно эскадренные миноносцы считаются наиболее универсальными военными кораблями. Но основной задачей, определяющей само существование этого класса кораблей, вплоть до самого конца Второй Мировой войны, считались торпедные атаки. Второй по важности задачей определялась защита своих тяжёлых кораблей от вражеских эсминцев и подводных лодок.

У А.В. Платонова в книге «Советские миноносцы» предложена методика сравнительной оценки эскадренных миноносцев по отношению к типовым задачам:

торпедная атака надводной цели

артиллерийский бой с надводным кораблем

боевая устойчивость от ударов с воздуха, способность осуществлять противовоздушную оборону (ПВО) охраняемых кораблей и судов

поиск и уничтожение подводных лодок

постановка активных минных заграждений

поражение береговых целей

Вот в соответствии с этой методикой и будет произведена оценка японских эсминцев, дополненная такими параметрами, как мореходность, автономность, живучесть. Также мы кратко рассмотрим сравнительную величину и стоимость кораблей, обитаемость, эксплуатационную надёжность и направления модернизаций военного времени.

В соответствии с предложенным параметрами:

Для торпедных атак японские эсминцы приспособлены превосходно. Очень мощное и рационально спроектированное торпедное вооружение обеспечивалось отличными приборами управления торпедной стрельбой и средствами зрительного (позднее и радиотехнического) наблюдения.

Для боя с лёгкими силами, включая себе подобных, японские эсминцы также подходят очень хорошо, т.к. имеют сильное артиллерийское вооружение, обеспеченное системой управления огнем, немногим худшей, чем на крейсерах.

Для отражения атак авиации, на начало Второй мировой войны, японские корабли были приспособлены, возможно, лучше всех своих современников. Зенитные возможности главного калибра (ГК) уступали только американским эсминцам и значительно превосходили все остальные. При этом американские корабли, вплоть до начала Второй мировой войны не имели зенитных автоматических пушек (автоматов) и вынуждены были обходиться только крупнокалиберными пулеметами.

Для эскортной службы японские эсминцы были приспособлены не хуже своих иностранных современников, но японская доктрина вообще не предусматривала противолодочную оборону (ПЛО) своих коммуникаций эсминцами 1-го класса. Эта задача возлагалась на эсминцы 2-го класса, миноносцы, патрульные и сторожевые корабли и морские охотники, а эсминцы 1-го класса должны были осуществлять ПЛО только соединений боевых кораблей.

Постановка минных заграждений никогда не считалась в японском флоте приоритетной задачей, в отличие от, например, германского и, особенно, русского/советского. Активные минные постановки у берегов США с надводных кораблей попросту невозможны, а для оборонительных, у своих берегов, японский флот располагал достаточным числом минных заградителей специальной постройки. В силу указанных обстоятельств, минного вооружения японские эсминцы не имели. Можно отметить, что точно такой же подход к минному вооружению эсминцев был и в американском флоте.

Эту задачу, при надлежащей подготовке, способен решать любой артиллерийский корабль, в пределах огневых возможностей своих артиллерийских комплексов. Опять же, в советском флоте её возвели в культ, но, видимо, оттого, что кроме как огневой поддержкой сухопутных войск при обороне приморских городов и при высадке десантов во время Великой Отечественной войны, кораблям нашего флота похвастаться на поприще морской войны особенно нечем.

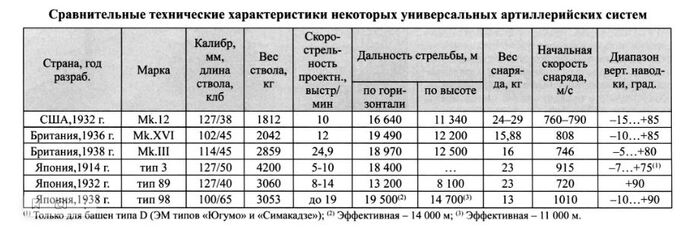

Вооружение. Артиллерия.

Вооружение трёх серий кораблей было стандартизировано, незначительно различаясь моделями артиллерийских установок главного калибра и приборами управления артиллерийским огнем.

Главный калибр составляли шесть 12,7-см 50-калиберных орудий в трех палубно-башенных установках. Здесь термин «палубно-башенная артиллерийская установка» принят для обозначения артустановки, имеющей полностью закрытую вращающуюся часть (боевое отделение), но не имеющей элеваторов боезапаса, проходящих внутри неподвижной части вплоть до погребов.

По количеству стволов ГК японские эсминцы превосходили большинство эскадренных миноносцев других стран. Само орудие имело высокую начальную скорость снаряда, большую дальность стрельбы и хорошую меткость. Необходимо отметить, что орудие имело раздельное заряжание, что в теории несколько снижало скорострельность и огневую производительность. Однако это снижение скорострельности было вовсе незначительным. 12,7-см орудие имело практическую скорострельность до 10 выстр./мин.

Для сравнения, стандартные британские 120-мм орудия эсминцев QF Mark IX и QF Mark XII в одно- и двухорудийных палубных установках имели скорострельность 10-12 выстр./мин, при том, что имели раздельно-гильзовое заряжание. На орудиях следующей модели – QF Mark XI скорострельность составила 6-10 выстр./мин. 120-мм орудия итальянских эсминцев, аналогично имевших раздельно-гильзовое заряжание, выдавали скорострельность 6-7 выстр./мин.

Собственно, сам по себе тип заряжания – раздельное, раздельно-гильзовое или унитарное, – не является безусловно определяющим фактором для скорострельности. Это видно на примере французских 130-мм орудий модели 1935 г. устанавливавшихся на ЭМ типа «Le Hardi». Эти орудия имели унитарное заряжание (теоретически – самое быстрое), что им, однако, совершенно не помогло, а скорее навредило. Даже в теории они имели скорострельность всего 14-15 выстр./мин., ну а на практике унитарный выстрел оказался слишком тяжёлым для нормальной работы механизмов подачи и досылки. В итоге эти французские артустановки оказались технически крайне ненадёжными, и фактически – непригодными к боевому применению.

Германские 128-мм орудия SK C/34 проектировались на достижение скорострельности 18-20 выстр./мин, практическая составляла 15-18 выстр./мин, но могла сильно снижаться в плохих погодных условиях: «As these were open mounts, bad weather or Arctic conditions could greatly reduce the ROF» – «Так как они были открытыми установками, плохая погода или арктические условия могли значительно ухудшить скорострельность» – вот вам и привет открытым установкам. Следует заметить, что данное замечание справедливо и для открытых одно- и двухорудийных артустановок 120-мм орудий, как для британских эсминцев, так и для всех остальных.

Наконец, американское 127-мм орудие Mk 12 имело скорострельность 15 выстр./мин. Для этого орудия встречается значение в 18 и даже 20-22 выстр./мин, но данная скорострельность представляется явной рекламой, как и многие другие «достижения» американцев (знатокам стоит вспомнить декларируемые ТТХ «Кливлендов»). Во всяком случае, послевоенные наставления советского ВМФ по расчету артиллерийских боёв использовали для орудия Mk 12 величину 15 выстр./мин. При этом оно уступало японским орудиям по баллистическим качествам. В дневном бою, на относительно большой дистанции, американские эсминцы оказались бы в невыгодном положении, а в ночном бою большее значение имеет торпедное оружие.

Установка артиллерии в палубно-башенных установках существенно облегчала работу артиллерийской прислуги, особенно в плохих погодных условиях. Такое решение стало со временем в мировом кораблестроении общепризнанным и единственно возможным. Следует подчеркнуть дальновидность японских адмиралов, ещё в 20-х гг. осознавших необходимость для эскадренных миноносцев закрытых артустановок.

В исторической литературе принято пренебрежительно отзываться о зенитных возможностях артустановок японских эсминцев, подчеркивая их недостаточный угол возвышения и низкие скорости горизонтальной наводки. Как доказательство, приводится тот факт, что в ходе войны с кораблей снималась одна башня главного калибра, на месте которой устанавливались дополнительные зенитные автоматы. Для сравнения американцы (и «американофилы») с удовольствием приводят американское 127/38 орудие Mk 12, с его «великолепными» характеристиками, но при этом «в упор» не видят того факта, что с американских эсминцев довоенной постройки точно так же снималось одно 127/38 орудие главного калибра, взамен которого устанавливались малокалиберная зенитная артиллерия (МЗА). С эсминцев, имевших при постройке пять орудий ГК, эта мера оставляла их с четырьмя орудиями. Эсминцы, имевшие четыре орудия ГК, оставлять всего с тремя орудиями показалось уж совсем неприличным, поэтому для установки на них дополнительной МЗА с них снимали торпедные аппараты. Спрашивается, а в чём тогда разница? Но ответа на этот вопрос американцы и американофилы, разумеется, не дают. Правда же состоит в том, что для отражения атаки пикирующего бомбардировщика/штурмовика зенитные автоматы более эффективны, чем среднекалиберная зенитная артиллерия, которая больше подходит для стрельбы на дальние дистанции. А поскольку водоизмещение эсминцев довоенной постройки не позволяло установить много дополнительных стволов МЗА, то и пришлось жертвовать орудиями ГК. Этого избежали эсминцы типов «Fletcher» (частично — с них снимался один ТА), «Allen M. Sumner» и «Gearing», но это были очень крупные для своего класса корабли, построенные уже с учётом опыта боевых действий и имевшие резерв водоизмещения для довооружения. Точно так же эсминцы типа «Акидзуки» и эсминец «Симакадзе» довооружили 25-мм автоматами без ущерба для главного калибра.

Интересно так же проследить за оценкой в исторической литературе значения углов возвышения орудий.

Рабочие чертежи и спецификации типа «E» были представлены Совету Адмиралтейства в феврале 1932 года. Уже после их утверждения разгорелся спор в отношении состава зенитного вооружения новых эсминцев… …В конечном счёте, Адмиралтейство приняло «соломоново решение» – от 76-мм зенитной пушки отказались, одновременно постановив переработать проект с целью увеличения угла возвышения орудий главного калибра с 30° до 40°.

По действовавшему в то время (1934 г.) стандарту Адмиралтейства, достаточно было обеспечить орудиям главного калибра угол возвышения 40° и иметь в составе боекомплекта снаряды с дистанционным взрывателем – не менее 50-ти на орудие. (С. Патянин «Эсминцы типа «Трайбл»).

127-мм орудие использовалось в основном по надводным целям, так как предельный угол возвышения составлял только 30°. Однако немцы не исключали возможности использования их по воздушным целям для создания дальней завесы... («Артиллерийское вооружение германских эскадренных миноносцев», «Бриз» №11, 1996 г.).

Вот так, «англичанам» считается достаточным иметь угол возвышения орудий 40°, «немцам» годится и 30°, а вот у «японцев» и 55° ни на что не пригодны.

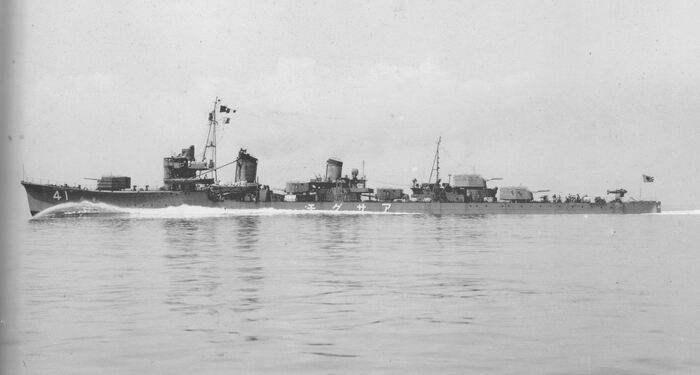

Отдельно стоит упомянуть о размещении башен ГК на японских эсминцах – одна в носу, две в корме. Такое размещение способствует снижению высоты силуэта эсминца, и, как следствие, снижению его визуальной заметности, особенно в ночное время. После японцев к такому же конструкторскому решению пришли и французские кораблестроители, выбирая схему размещения артустановок ГК для своих новых эсминцев типа «Le Hardi». «In line with the requirement for a low silhouette, hence low bridge, the gun-houses were to be disposed one forward and two aft» — «Для соответствия к требованию низкого силуэта; а потому низкий мостик, и орудийные установки были размещены одна впереди, и две сзади».

Разумеется, по мере развития радиотехнических средств освещения надводной обстановки, и насыщения ими кораблей воюющих флотов, ценность малозаметного силуэта существенно снизилась. Однако, как минимум, в первую половину Второй Мировой войны на море малая визуальная заметность кораблей играла большую роль. Можно указать, что даже флот США — в принципе, наиболее насыщенный в ходе войны радиотехническим вооружением — регулярно обращался к задаче снижения высоты силуэта эсминца. При этом американские кораблестроители понимали, что наиболее простой и рациональный способ сделать это заключается в замене двух носовых одноорудийных артустановок одной двухорудийной, что позволит снизить высоту носовой надстройки на один уровень.

В связи с этим, следует также отметить, что японские кораблестроители, в отличие от кораблестроителей всех прочих ведущих военно-морских держав, не испытывали метаний с выбором комплекса вооружения своих эскадренных миноносцев. Определив ещё в середине 20-х гг. наиболее оптимальный комплекс артиллерийско-торпедного вооружения «флотского» эскадренного миноносца, и схему его размещения на корабле, японские кораблестроители затем методично воспроизводили его на новых проектах, лишь внося необходимые усовершенствования (тут надо бы отметить, что подобный подход применялся и в танкостроении — лишь отдельные японские танки пред- или ВМВ-периода не имели «подвески Хара»).

Характеристики системы управления артиллерийским огнем (СУАО), по самой скромной оценке, ничем не уступали СУАО эсминцев других стран. Качество системы было очень хорошим, т.к. визир центральной наводки (ВЦН) был того же базового типа, что и на линкорах и тяжёлых крейсерах японского флота.

Дублирование СУАО было сведено к минимуму. Один командно-дальномерный пост (КДП) с ВЦН и главным дальномером, один резервный дальномер, в обычных условиях предназначенный для выдачи дистанции на комплекс приборов управления торпедной стрельбой, и один счётно-решающий прибор. Такой минимум, в общем, соответствовал мировой практике, только на немногих крупных лидерах (например, типов «Porter» и «Somers») предусматривалось полное дублирование систем УАО, но и на них при модернизациях кормовые посты были ликвидированы.

Своеобразное исключение из этой практики составляли лишь советские лидеры и эсминцы, имевшие отдельный зенитный калибр (мы, как обычно, пошли своим путём). В силу этого, для обеспечения его огня, на них предусматривалась установка отдельной системы управления артиллерийским зенитным огнём (СУАЗО). Однако, установленная на лидерах пр. 1 «вспомогательная централь» итальянского производства оказалась непригодной к боевому применению, а из восемнадцати эсминцев пр. 7У только семь кораблей фактически получили предусмотренную проектом СУАЗО «Союз», с отдельным стабилизированным визирным постом (СВП).

Ещё одно интересное сравнение можно провести с СУАО британских эсминцев: «Система управления огнем «Трайблов» состояла из директора (Director Control Tower) Mark I и комбинированного 12-футового (3,6 м) дальномера/зенитного директора, размещавшихся на верхнем мостике на отдельных основаниях. Подобная мера применялась на всех британских эсминцах, начиная с типа «C», что было вынужденной мерой, так как комбинированных КДП – для управления огнем как по морским, так и по воздушным целям — не было в наличии, а их вес наверняка превысил бы все допустимые нормы» (с) «Суперэсминцы Черчилля», С. Патянин.

Итак, у англичан такого КДП не было. А вот у японцев – был. Командно-дальномерный пост с визиром центральной наводки тип 94 и 3-м дальномером, устанавливавшийся на эсминцы, начиная с типа «Сирацую», т.е. с 1934 гг. (а также на кораблях III-ей группы ЭМ «специального» типа (подтип «Акацуки») после модернизации).

Интересен пассаж автора цитаты: «а их вес наверняка превысил бы все допустимые нормы». Представляется, что это личная фантазия автора в попытке найти оправдание британским кораблестроителям за этот недостаток конструкции предвоенных британских эсминцев. Во-первых, сам факт наличия такого КДП на японских эсминцах говорит нам о том, что его вес был вполне приемлем для корабля класса «эсминец». Просто надо было уметь сделать. Во-вторых, и сами англичане всё же смогли сделать такой КДП, который устанавливался на ЭМ типа «L» и «M» со 120-мм орудиями QF Mark XI, вступавшими в строй уже в ходе Второй мировой войны, в 1941-42 гг. («A combined rangefinder LA/HA director (Mk IV TP) was fitted, a new departure for British destroyers, …» — «Был установлен командно-дальномерный пост Мк IV TP, новая отправная точка для британских эсминцев…»).

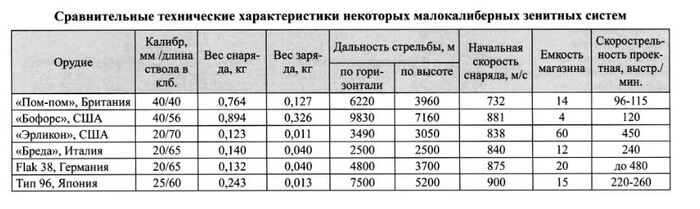

Малокалиберную зенитную артиллерию составляли четыре 25-мм автомата в двух спаренных установках. На начало войны, по количеству стволов МЗА японские эсминцы находились примерно «посередине шкалы». Японские эсминцы явно уступали только германским эсминцам, примерно соответствовали британским, и превосходили американские и итальянские корабли, вооружеённые на начало Второй мировой войны только крупнокалиберными пулемётами.

Следует отметить, что на многих итальянских эсминцах до войны стояло по паре лицензионных 40-мм «пом-помов». Однако эти автоматы уже морально устарели, и во время войны при первой же возможности снимались и заменялись новыми 20-мм автоматами. Ещё следует указать, что командование итальянского флота, в общем, понимало значение малокалиберной зенитной артиллерии и прорабатывало вопросы вооружения ею своих эсминцев. Однако отсутствие в середине 30-х гг. подходящих артсистем (отдача спаренной 37-мм установки фирмы Бреда оказалась слишком велика для корпусных конструкций эсминца) не позволила загодя вооружить эсминцы зенитными автоматами новых типов.

В ходе войны количество стволов МЗА было резко увеличено, это улучшило ближнюю ПВО, но учитывая количество американских самолетов – недостаточно. Однако, говоря об этой недостаточности, следует иметь в виду, что даже американские ЭМ типов «Fletcher» и «Allen M. Sumner», имевшие лучшую МЗА среди всех эскадренных миноносцев периода Второй Мировой войны, далеко не всегда могли отразить атаки японских самолетов, и это несмотря на действия в районах полного господства в воздухе своей истребительной авиации.

Забрал тут