Опять Ursa Major...

Такой вот вопрос, почему оборонлогистика(какое то отношение к МО видимо груз имел?) не пользуется СевМорПутем ?!

Такой вот вопрос, почему оборонлогистика(какое то отношение к МО видимо груз имел?) не пользуется СевМорПутем ?!

К концу XIX века военно-морской флот Испании выглядел куда менее впечатляющим и не был столь эффективным по сравнению с ведущими морскими державами. Чтобы исправить текущее положение вещей и догнать коллег по непростому историческому процессу, испанцы построили серию из трёх бронепалубных крейсеров типа Reina Regente. Однако корабли оказались не настолько удачными, нежели было в планах.

В начале 1880-х годов Испания своими силами разработала и построила серию небронированных крейсеров типа Alfonso XII. Задержки и возникшие проблемы оттянули их вступление в строй на 7 лет, а появившаяся за это время схема бронированного крейсера еще быстрее сделала их морально устаревшими.

Так что новый тип крейсеров было решено заказать за границей — впервые в испанской практике. Требовалось построить корабль водоизмещением в 4300 тонн, высокой скоростью и дальностью хода, позволявшей достичь Филиппин — испанской колонии в Тихом океане. Был объявлен конкурс, приглашения были разосланы десяти ведущим британским, трём французским, трём австро-венгерским и одной немецкой верфи. Победителем стал проект от верфи James & George Thomson в Клайдбанке, Великобритания.

Конструктор Джон Гарвард Байлз разработал проект очень быстроходного корабля с 200-мм орудиями главного калибра, который должен был стать самым большим бронепалубным крейсером из построенных в Великобритании. Испанцы потребовали внести ряд изменений. В частности увеличить калибр орудий до 240-мм и поднять башни выше для улучшения углов наведения. Байлз сделал это, но никак не компенсировал возникшую диспропорцию нагрузки, что плохо сказалось на остойчивости корабля.

Британцы заложили первый корабль типа Reina Regente 20 июня 1886 года, а уже 1 января 1888 года корабль вошёл в строй. Как и ожидалось, несмотря на прекрасные скоростные характеристики, корабль имел недостаточную остойчивость, поэтому для следующих кораблей типа испанцы вернулись к первоначальному проекту Байлза.

Однако «проект» Байлза стал пересматриваться в другую сторону. Второй и третий корабли типа — Alfonso XIII и Lepanto — строились в Картахене и Ферроле соответственно с применением испанских же машин и орудий, что негативно сказалось на всех их итоговых характеристиках, кроме улучшенной, по сравнению с Reina Regente, остойчивостью.

Все три корабля имели длину в 97,3 м, ширину 15,4 м, осадку 5,9 м и полное водоизмещение в 5500 тонн. Корабли имели гладкопалубный стальной корпус с таранным форштевнем и нависающей кормой. Башни главного калибра размещались попарно на платформах, поднятых на 1,2 м, с фальшбортами между ними. Надстройка с мостиком была сведена к минимуму. Кроме того, внутренние помещения были разделены водонепроницаемыми переборками — большим количеством на Reina Regente и меньшим на кораблях испанской постройки.

Бронирование кораблей состояло из внутренней бронепалубы, в центральной части имевшей толщину 51 мм. Скаты палубы простирались в стороны на 1,8 м ниже ватерлинии и имели толщину 76 мм на большей части своей длины. Лишь над машинным отделением и, возможно, котельными палуба была толще и составляла 82 мм на плоскости и 120 мм на скатах. Корабли, построенные в Испании, имели броню до 110 мм.

Командир бронепалубного крейсера Reina Regente в его последнем походе, капитан Франсиско де Паула Санс-де-Андино, портрет 1895 года

Энергетическая установка по проекту состояла из двух горизонтальных паровых машин тройного расширения мощностью 12 000 л.с., приводящих в движение два винта и обеспечивающих скорость в 20,5 узлов. Пар должен был вырабатываться четырьмя котлами. На Reina Regente были установлены машины Томпсона, которые на испытаниях показали мощность 11 500 л.с. и скорость 20,3 узла.

Alfonso XIII и Lepanto имели машины барселонской компании Maquinista Terrestre y Marítima и, возможно, винты неподходящего размера. Вместе эти факторы не позволили достичь и 11 500 л.с. мощности, а скорость составила всего 14 узлов.

Вооружение у «британца» состояло из 4x1 240-мм орудий Онтории M1883 главного и 6x1 120-мм вспомогательного калибров, а также 6x1 57-мм орудий Норденфельда, 2-х пулемётов и 5 торпедных аппаратов (2 носовых, 2 траверзных, 1 кормовой). «Испанцы» несли несколько отличный состав вооружения — по сравнению с Reina Regente они имели 200-мм орудия главного калибра и 6 пулемётов.

Как говорилось выше, Reina Regente вступил в строй в 1888 году. Находился он в основном у берегов Испании. В 1892 году нанёс визит в Геную, а в 1893 году с Кубы в США на буксире привёл копию каравеллы «Санта-Мария» для участия в международном военно-морском смотре.

10 марта Reina Regente был в Марокко, однако на 11 марта в Кадисе была назначена церемония спуска на воду броненосного крейсера Carlos V, и командир Reina Regente, капитан Франсиско де Паула Санс-де-Андино имел приказ командующего флотом быть там.

Несмотря на то, что уже в порту Танжера был отмечен некоторый крен, Санс-де-Андино всё равно вышел в море. Там уже собирался шторм, и в Кадис крейсер так и не прибыл. Были предприняты попытки поиска, но через некоторое время на берег стали выбрасываться предметы с корабля. По-видимому, в шторм и при сильном ветре Reina Regente всё-таки потерял остойчивость и затонул, унеся с собой весь экипаж — 420 человек. Останки корабля до сих пор не найдены.

Бронепалубный крейсер Alfonso XIII строился крайне долго — с 1888 года; к 1895 году доделан всё ещё не был и в таком виде введён в строй в связи с началом Испано-американской войны. 7 мая 1898 года он прибыл в Кадис, чтобы присоединиться к эскадре адмирала де Камары, отбывавшей на Филиппины. Адмирал отплыл 16 июня, отказавшись взять с собой Alfonso XIII — он тормозил бы всё соединение, а его боеспособность была под вопросом.

Крейсер так и остался в Кадисе на случай атаки испанского побережья американским флотом. Как только война окончилась, Alfonso XIII был достроен и 16 мая 1900 года введён в строй. Однако ходовые испытания он не прошёл, и в том же году был списан на металлолом.

Lepanto построили быстрее — он вошёл в строй в 1895 году в связи с началом Испано-американской войны, хотя и без проведения ходовых испытаний. Впрочем, в войне он не участвовал, а после неё, в 1899 году, командование решило всё-таки провести ходовые испытания. Они оказались провальными, но в отличие от Alfonso XIII, списанного в 1900 году, Lepanto в том же году стал учебным кораблём в школе торпедистов в Картахене.

Для школы с Lepanto сняли все 200-мм орудия и заменили на 160-мм орудия с фрегатов Numancia и Vitoria. В 1907 году учебный корабль принял участие в церемонии встречи испанского и британского королей, а в следующем году отбуксировал в Барселону корпус старой канонерской лодки Cocodrilo для переоборудования её в океанографическую лабораторию.

3 октября 1908 года Lepanto был исключён из состава флота, а в 1911 году его продали на металлолом частному лицу в Нидерландах.

Так закончилась история бронепалубных крейсеров типа Reina Regente. Будучи предназначены для сокращения технического разрыва Испании с ведущими морскими державами, эти корабли стали символом испанской отсталости. Постройка двух единиц этого типа растянулось более чем на 10 лет и закончилась полным провалом. А построенный в Великобритании оригинал из-за вмешательства испанского командования в планы верфи изначально находился под угрозой гибели, что и произошло в шторм в ходе перехода между двумя близкими берегами.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»

Второй боевой ледокол проекта 23550 «Николай Зубов» спущен на воду в Санкт-Петербурге

ВИДЕО:

Это второй корабль проекта 23550, строящийся на предприятии ОСК для Военно-Морского флота России.Корабль был заложен в ноябре 2019 года. Корабли проекта строятся как для ВМФ России — они получили шифр «Арктика», — так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России — шифр «Ермак».

Корабль назван в честь контр-адмирала Зубова Николая Николаевича (1885-1960), основоположника изучения в СССР Мирового океана и основателя кафедры океанологии в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

Патрульные корабли ледового класса (боевые ледоколы) проекта 23550 разработаны Центральным морским конструкторским бюро (ЦМКБ) «Алмаз» в качестве замены военным ледоколам проекта 21180, по которому был построен и передан флоту всего один ледокол — «Илья Муромец». Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. Корабли оснащены радиолокационной станцией освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологической станцией.

В состав вооружения входит автоматическая артиллерийская установка АК-176МА, есть место для размещения ракетного оружия, а экипаж имеет переносные ЗРК. На борту ледокола может базироваться один катер на воздушной подушке «Манул» и десантные катера проекта «Раптор». Ангар позволяет размещать на борту БПЛА и один многоцелевой вертолет.

По морской традиции корабль освятили, после чего бутылку шампанского о его борт разбила «крестная мать», которой стала директор Департамента по управлению персоналом ОСК Юлия Оганезова.

«Неоценимый вклад в науку»: как Николай Зубов на десятилетия предопределил изучение арктических морей

Он был одним из основоположников изучения в СССР Мирового океана и основателем кафедры океанологии в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Впервые в истории человечества он обогнул с севера архипелаг Земля Франца-Иосифа, сформулировал закон дрейфа льдов по изобарам и поднял проблему ледовых прогнозов в арктических морях. По словам экспертов, результаты его трудов остаются актуальны при освоении Арктики и в наши дни. Кроме того, несмотря на полученные в юности тяжёлые ранения, подорвавшие его здоровье, океанолог принял участие в четырёх войнах и находился на военной службе до 63 лет. О подвигах Николая Зубова на научной и военной стезе — в материале RT.

Николай Зубов родился 23 мая 1885 года в городе Липканы Бессарабской губернии в офицерской семье. Его отец был небогатым кавалеристом, отличившимся во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. В 1901-м Зубов-старший был произведён в подполковники и получил дворянство.

Детство Николая Зубова проходило в Тирасполе. Когда мальчику было десять лет, его отдали в один из кадетских корпусов, выпускавших юнкеров для армии, однако дворянство отца открыло перед ним новые перспективы. В 1901 году он поступил в привилегированное учебное заведение — Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге.

В январе 1904 года Николай Зубов в возрасте 18 лет был досрочно произведён в мичманы, выпущен из кадетского корпуса и направлен в 14-й Балтийский флотский экипаж для прохождения кратких курсов артиллерийского и минного дела.

«Твёрдого характера и сильной воли. Легко подчиняет своему влиянию товарищей. Чрезвычайно правдивый и разумно откровенный. Добрый и услужливый, но с сохранением своего достоинства. Товарищ в лучшем смысле слова. С прекрасными способностями и достаточно трудолюбив», — говорилось в выпускной характеристике Зубова.

В дальнейшем молодой мичман получил последовательно два назначения: на броненосец «Орёл» и на миноносец «Блестящий». В составе команды последнего Зубов совершил переход на Дальний Восток для участия в Русско-японской войне.

27 мая 1905 года «Блестящий» вступил в Цусимское сражение. Вскоре корабль получил пробоину и потерял ход, но, несмотря на это, его команда пыталась спасать моряков с погибшего броненосца «Ослябя». Разрыв вражеского снаряда убил командира «Блестящего» Александра Шамова и тяжело ранил вахтенного начальника — мичмана Николая Зубова. В итоге получивший серьёзные повреждения броненосец был затоплен, а его команда (включая Зубова) на борту миноносца «Бодрый» прибыла в Китай, где её интернировали местные власти.

Спустя полгода вылечившийся Зубов вернулся в Россию, где его наградили орденами Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 4-й степени. В 1907 году он получил звание лейтенанта, а год спустя поступил в Николаевскую морскую академию, которую окончил по гидрографическому отделу.

Безупречно исполнявший свои обязанности молодой офицер в 1912 году был произведён в старшие лейтенанты и направлен на судно «Бакан», охранявшее российские морские промыслы на Севере. Во время похода Зубов принял участие в мензульной съёмке северных окраин России, что, по мнению историков, во многом предопределило его последующие интересы.

Боевые ранения негативно сказались на здоровье Зубова — он страдал от головных болей и быстро уставал, что вынудило его в 1913 году выйти в отставку с военной службы.

После отставки Зубов устроился в отдел торговых портов Министерства торговли и промышленности, где занялся созданием портовой гидрометеорологической службы. В 1914 году он прошёл стажировку в институте геофизики в Бергене (Норвегия). По возвращении в Россию он читал лекции по гидрологии и тактической навигации.

Но гражданская служба Зубова продлилась недолго. После начала Первой мировой войны он вернулся на военно-морской флот и осенью 1914 года был назначен командиром миноносца «Послушный»

В 1915 году Зубова перевели на должность флагманского штурманского офицера в штаб начальника дивизии подводных лодок Балтийского моря, а затем в штаб командующего флотом. Его быстро повысили в звании до капитана 2-го ранга, а за участие в захвате вражеского парохода наградили орденом Святой Анны 3-й степени. В 1916 году он стал командиром эсминца «Мощный».

В годы Гражданской войны Зубов был мобилизован в колчаковские войска и командовал броневым железнодорожным дивизионом. Однако в боевых действиях в рядах Белого движения участия не принимал, был взят в плен Красной армией и перешёл на её сторону.

В 1920 году Зубов стал начальником учебного отдела штаба Управления военно-морских сил РККА. Некоторое время он также работал в наркомате просвещения и Госплане СССР, преподавал тактику в Военно-морской академии. В дальнейшем Зубов стал сотрудником Плавучего морского научного института (Плавморнина). В 1923 году он вошёл в состав экспедиции на научно-исследовательском судне «Персей», возглавив проведение гидрологических работ. Но в 1924 году ему припомнили белогвардейское прошлое, уволили со службы и отправили на четыре года на поселение в город Чердынь.

В 1930 году Зубов стал профессором и был принят на работу в Московский гидрометеорологический институт, в котором создал и возглавил первую в СССР кафедру океанологии. Год спустя он стал учёным секретарём Советского национального комитета по проведению второго Международного полярного года.

В 1932 году Николай Зубов на маленьком деревянном моторном боте «Николай Книпович» впервые в истории обогнул с севера архипелаг Земля Франца-Иосифа. А в 1935 году стал научным руководителем экспедиции на ледокольном пароходе «Садко», который достиг рекордной северной широты в свободном плавании. По результатам экспедиции были нанесены на карту обширное мелководье Садко и остров Ушакова, обнаружены в промежуточных слоях тёплые воды атлантического происхождения.

Зубов совмещал практические и теоретические исследования. В 1930-е годы он внёс значительный вклад в изучение морских льдов, представлявших серьёзную угрозу для судов на Северном морском пути. Несколько десятков опубликованных им работ представляли как научный интерес, так и значительную практическую ценность. Поэтому в 1937 году ему без защиты диссертации была присвоена учёная степень доктора географических наук. Год спустя Зубов опубликовал свою первую крупную монографию «Морские воды и льды», на долгие годы ставшую учебником для специалистов-океанологов.

После начала Великой Отечественной войны Московский гидрометеорологический институт был эвакуирован в Среднюю Азию. Однако прошедший уже три войны Зубов уезжать в тыл отказался. Несмотря на то что 56-летний профессор по возрасту не подлежал мобилизации, он дежурил на московских крышах и тушил зажигательные бомбы.

Из-за возраста Зубову отказывали в призыве в ряды военно-морского флота, пока он не передал свою просьбу через Героя Советского Союза Константина Бадигина лично наркому ВМФ Николаю Кузнецову. Тот знал о заслугах Зубова и приказал назначить его на должность начальника штаба ледокольного отряда Беломорской военной флотилии. В дальнейшем он стал офицером для особых поручений при военном совете Северного флота.

«Огромная работа была проделана Зубовым по составлению ледовых прогнозов, расчёту прочности льда, созданию железнодорожных и гужевых переправ по льду, обеспечению проводки конвоев. Именно Николай Зубов был ответственен за прокладку рельсового пути по льду Северной Двины, когда в Архангельск прибыл первый союзный конвой с танками и самолётами для Красной Армии», — рассказал в интервью RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов.

В 1943 году Зубов был повышен в звании до капитана 1-го ранга и назначен помощником начальника Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) по научной части. А год спустя стал директором недавно созданного Государственного океанографического института (ГОИН) и написал новую монографию «Льды Арктики», которая, по мнению экспертов, сохраняет свою научную актуальность даже в наши дни.

По словам председателя Московского клуба истории флота Константина Стрельбицкого, научные знания Николая Зубова сыграли серьёзную роль в успехах советских войск в ходе боевых действий на Севере. За свои заслуги в борьбе с нацизмом учёный был награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Советского Заполярья».

В мае 1945 года Николаю Зубову было присвоено звание инженер-контр-адмирала. По окончании войны он совмещал служебную и научную деятельность, продолжал работу над новыми книгами и ледовыми прогнозами для Главсевморпути и даже находил время лично участвовать в экспедициях с использованием авиации.

В 1948 году Николай Зубов вышел в отставку, полностью посвятив себя научно-педагогической деятельности. По его инициативе на географическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова была организована кафедра океанологии, где он стал преподавателем.

В послевоенный период профессор Зубов выпустил несколько монографий: «Основы учения о приливах Мирового океана», «Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов», а также «Океанологические таблицы». Он заложил основы учения о вертикальной циркуляции вод и о происхождении холодного промежуточного слоя в море, разработал способ вычисления уплотнения вод при их смешивании и сформулировал закон дрейфа льдов по изобарам. В 1960 году Зубов был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.

Умер Николай Зубов 11 ноября 1960 года в Москве. Его имя было присвоено Государственному океанографическому институту, который он возглавлял, мысу на архипелаге Новая Земля, заливу в море Моусона и ряду советских и российских судов

соусы:

про Николая Зубова:

Похожее на Яндекс Маркете, на Алике

Взято с телеги Интересный Маркетплейс

Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу

Реклама: АЛИБАБА КОМ (РУ) ИНН 7703380158

Изобретатель Йозеф Божек (1782–1835) уже проводил эксперименты с судами с паровым двигателем в Праге в 1816–1817 годах . Инициаторами нового вида транспортного дела в Богемии стали англичане Джон Эндрюс (1787–1847) и Джозеф Притчард , которые еще в 1829 году обратились в Пражскую губернию за разрешением учредить акционерное общество для эксплуатации пароходов на Эльбе и ее притоках. Первая привилегированная Дунайская пароходная компания была основана в марте 1829 года. Дж. Эндрюсу удалось построить первый пароход «Богемия» с помощью проектировщика и строителя Джозефа Джона Растона (1809–1895) и с использованием опыта мастера корабела А. Ланна, который, по-видимому, также поставлял необходимую древесину для строительства, был спущен на воду 25 мая 1841 года . Дж. Эндрюс получил право пароходства по Влтаве и Эльбе сроком на 15 лет. Хотя предприятие не пережило начало железнодорожного движения в Полаби и прекратило свое существование в 1851 году, когда «Богемия» вместе с двумя другими пароходами «Германия» и «Конституция» была продана Саксонско-Чешскому пароходству, оно внесло значительный вклад в дальнейшее развитие пароходства на реках Эльбе и Влтаве во второй половине XIX века.

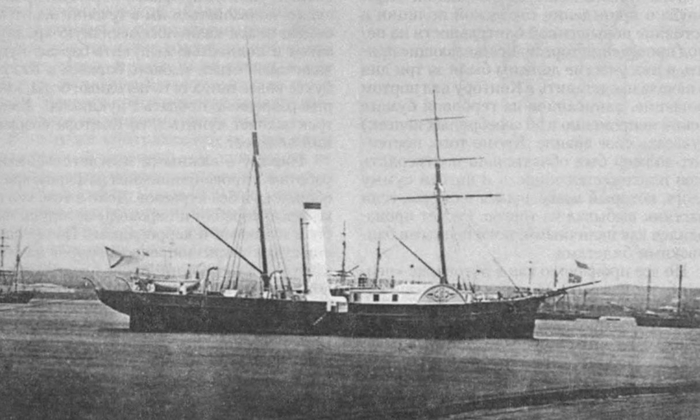

Пароход «Богемия»

Первый пароход в Богемии, построенный предпринимателем Дж. Эндрюсом и дизайнером Дж. Растоном в сотрудничестве с А. Ланной, спущен на воду в 1841 году. Пароход «Богемия» имел длину 37,5 м и ширину 8,64 м, включая колеса. Осадка корабля составляла от 0,38 м до 0,46 м, что вполне подходило для плавания по мелководному руслу Влтавы и Эльбы. Пароход имел паровую машину мощностью 30 лошадиных сил. На борту находились максимум 140 пассажиров и 10 членов экипажа. Средняя крейсерская скорость по течению составляла 15,2 км/ч, вверх по течению 9,5 км/ч. Корабль имел верхнюю открытую палубу, рассчитанную примерно на 60 человек, открытый нос, салон 2-го класса на 30 человек, отделение на 12 дам, салон 1-го класса на 40 человек, туалеты, камбуз, носовую каюту для экипажа и кладовая, кормовая каюта для экипажа, машинное отделение с котельной. Носовую часть «Богемии» украшала неповторимая деревянная посеребренная статуя богемского льва.

Монета Чехословакии 50 крон, 1991 150 лет началу круизов парохода "Богемия".

Диаметр 27 мм, серебро 0.500, тираж 80 000, монетный двор Кремница, Чехословакия.

Солнце спаскалось к горизонту , небо раскрашивали в цвета заката. На берегу моря сидели два мальчика лет семи и разговаривали . Зашёл разговор о том кем кто хочет стать когда вырастит. Один говорит, что хочет строить самолеты , а второй говорит что хочет стать ГИДРОНАВТОМ. Ну как его отец. Вот так я узнал что в СССР был целый флот по изучению морских обитателей и подводных течений , что были капитаны-гидронавты .

Эта работа сделана в память о людях и подводных аппаратах моей той родины которой я гордился !

Подводная станция БЕНТОС-300. По замыслу эти аппараты представляют собой подводные станции для длительных биологических исследований. В район исследований они буксируются судами обеспечения (в качестве которых использовались китобойные суда "Гордый" и "Дивный"). Здесь с помощью специального якорного устройства такой аппарат фиксируется на нужной глубине и исследователи находящиеся в условиях давления, равного забортному, осуществляют выходы в подводный мир. Декомпрессия проходится только один раз в конце эксплуатации подводной лаборатории. Именно такой алгоритм потребовал создание большого прочного корпуса (диаметр 4,5 м, длина 18,5 м), который делится на три отсека: носовой – пилотская кабина, средний – жилые помещения, кормовой – система жизнеобеспечения, ходовой электродвигатель и шлюзовая камера для выхода двух водолазов (до глубины 100 м).Большие габариты аппаратов позволяли размещать весь необходимый арсенал измерительного комплекса того времени (аппаратура для определения солености, плотности, прозрачности, температуры и др. параметров морской воды.

К сожалению с появлением понятия Россия все похерили и доживали эти и другие удивительные подводные аппараты как никому не нужный хлам .

Петроградские ведомости. 1853, № 263 (27 нояб.). https://vivaldi.nlr.ru/pn000244901/details

«Взятие турецкого парохода Меджире Теджарет Императорским российским пароходом Бессарабия.

Командующий эскадрою судов, крейсерующих между Анатолиею и Крымом, вице-адмирал Нахимов, для собрания сведений касательно неприятельского флота, послал находящийся при эскадре пароход Бессарабия вдоль анатолийского берега для осмотра и опроса купеческих судов. Пароход Бессарабия, во время своего крейсерства 4 ноября, увидел идущий из Синопа купеческий турецкий пароход, и желая скрыть себя, поставил все паруса, а лиселями закрыл трубу. Турецкий пароход, не подозревая встречи с нашим военным пароходом, продолжал идти вдоль берега; когда же пароход Бессарабия открыл себя и погнался за ним, тогда он бросился к берегу; по второму же выстрелу, сделанному пароходом Бессарабия, с турецкого парохода спустили шлюпки и съехали на берег командир, помощник его, турецкий подполковник и несколько солдат. Посланный с парохода Бессарабия лейтенант барон Крюднер не мог узнать от Турок, для какой цели шёл их пароход, и послал на берег двух турецких матросов за командиром, чтобы он явился для опроса, после которого будет отпущен; но так как по прошествии трёх часов никто не явился, то пароход и был взят, и 7-гочисла, под командою лейтенанта барона Крюднера, прибыл в Севастополь. Неприятельский пароход по осмотре оказался транспортным, в 200 сил, принадлежавшим турецкому правительству; имя его Меджире-Теджарет. Так как он сдался совершенно без выстрела и тотчас может быть употреблён в дело, то сделано уже распоряжение, по выдержании карантина, прибыть ему в Николаев для надобностей порта.

______________

Известие из Севастополя, от 5 ноября 1853 г.

Железный почтовый, малого размера, размера пароход Еникале, в ночноне и туманное время, идя вдоль южного берега Крыма, пал на каменный риф близ Алупки. Настигшая его в этом положении жестокая буря, свирепствовавшая на прошедшей неделе, воспрепятствовала действительности принятых к спасению его мер. Волны разрушили его.»

2. Пароход «Меджари-Теджарет» вошёл в состав Черноморского флота под названием "Щёголь", но 22.11.1853 г. по приказу Морского министерства был переименован в "Турок". Продолжил участие в Крымской войне на стороне России. 30.08.1855 г. пароход был затоплен на Севастопольском рейде при оставлении города гарнизоном. После войны при расчистке Севастопольской бухты 04.07.1858 г. был поднят и вновь введён в состав флота. На изображении пароход «Турок» после подъема со дна и восстановления. https://ru.wikipedia.org/wiki/Турок_(пароход)