Unitree Robotics, также известная как Hangzhou Yushu Technology Co., Ltd. Это китайская компания, основанная в 2016 году инженером Ван Синсином. Сегодня она лидер в создании доступных и высокопроизводительных четвероногих и человекоподобных роботов. Число сотрудников компании составляет 500 человек по состоянию на 2025 год. Среди крупных акционеров Alibaba, Tencent и автоконцерн Geely Holding Group, который подключился в июне 2025 года. Компания является частной, но готовится к IPO.

Стратегия работы компании состоит в вертикальной интеграция, самостоятельной разработке и производстве ключевых компонентов вроде двигателей, редукторов, контроллеров и датчиков, что позволяет контролировать качество и стоимость. Ориентир компании на доступность и предложение высокопроизводительных роботов по конкурентным ценам. Например, недавно представленный G1 по цене $16 000.

Также, ключевым подходом компании является двойная рыночная ориентация и работа как на потребительский, так и на промышленный рынки. Их главная цель в стремлении стать мировым лидером в области робототехники, принимая активное участие в международных выставках и мероприятиях. Их задачи на сегодня состоят в том, чтобы революционизировать индустрию машиностроения, предоставляя инновационные передовые роботизированные решения и создать мир, где роботы интегрируются в человеческую жизнь, решая насущные задачи и улучшая качество жизни. Компания планирует подать заявку на листинг на фондовой бирже в конце 2025 года. Целевая оценка до $7 млрд.

Планы на ближайшее будущее:

Развитие продуктовой линейки, масштабирование производства человекоподобных роботов G1, H2, R1 и четвероногих A2, а также интеграция искусственного интеллекта и многомодальных моделей.

Расширение рыночного присутствия и увеличение доли в сегментах образования, исследований, потребительских и промышленных применений.

Достижение операционных показателей, рост выручки и дальнейшее снижение себестоимости продукции. В 2024 году выручка составила более одного млрд юаней.

Таким образом, Unitree Robotics сочетает в себе технологическую глубину, агрессивную ценовую политику и амбициозные планы по масштабированию, что делает её одним из самых заметных разработчиков роботов на мировом рынке.

AgiBot

AgiBot или Zhiyuan Robotics — это молодой, но стремительно развивающийся китайский стартап, основанный в феврале 2023 года. Компания фокусируется на разработке и массовом производстве роботов общего назначения с «воплощённым искусственным интеллектом» для разнообразных задач от промышленной автоматизации до сервисных функций.

Основатель и движущая сила компании Пэн Чжихуэй, бывший участник престижной программы Huawei «Молодые гении» и известный «инженер знаменитость». Под его руководством компания достигла впечатляющих производственных результатов. К концу 2025 года было выпущено более 5000 роботов различных моделей. Точная численность сотрудников в открытых источниках не разглашается, но активный рост производства указывает на быстро расширяющуюся команду.

AgiBot пользуется значительной поддержкой со стороны ведущих технологических и инвестиционных компаний Китая. Крупнейшими акционерами являются Sangfeng Technology, Tencent и JD Technology. Ранее компания также привлекала инвестиции от таких фондов, как Hillhouse Capital, и автопроизводителя BYD. Успешное финансирование и планы по проведению IPO в Гонконге в 2026 году подтверждают высокий интерес инвесторов к её бизнес-модели.

Стратегия AgiBot строится на трёх взаимосвязанных принципах, которые отличают её от традиционных участников рынка:

Гибкое «смешанное» производство. Компания не сосредоточена на одном флагманском продукте. Вместо этого она одновременно выпускает три линейки роботов, каждая из которых решает свои задачи. Lingxi X-Series — проворные двуногие роботы, Expedition A-Series — универсальные гуманоиды и Genie G-Series — колёсные роботы для логистики. Это позволяет быстро тестировать решения в разных сегментах рынка.

Приоритетный подход к искусственному интеллекту и быстрая обучаемость. Ключевое технологическое преимущество заключается в собственной системе Real-World Reinforcement Learning. Она позволяет роботам обучаться новым задачам прямо на производственной линии всего за десятки минут, а не недель. Обучение часто начинается с теледемонстрации человеком, что ускоряет сбор данных.

Партнёрства для ускорения роста. Технологии AgiBot проходят апробацию в реальных промышленных условиях, например, на заводах компании Longcheer Technology. Кроме того, стартап активно создаёт экосистему, запуская платформу для программирования роботов LinkCraft и организуя международные конкурсы для разработчиков.

Миссия AgiBot заключается в создании универсальных роботов-помощников, способных взять на себя рутинный физический труд в промышленности, логистике и даже в быту, уборке или уходе за людьми. В более широком смысле компания видит свою роль в трансформации производства через глубокую интеграцию искусственного интеллекта и робототехники, что в перспективе должно сделать труд более продуктивным и творческим.

Планы компании развития на ближайшее время:

Переход от масштабирования к коммерциализации. Главная задача состоит в том, чтобы превратить тысячи произведённых единиц в стабильный доход, доказывая экономическую эффективность своих роботов у реальных клиентов.

Расширение применения технологий быстрого обучения. Планируется тиражирование пилотного проекта на другие отрасли, такие как автомобилестроение и потребительская электроника.

Подготовка к IPO. Активная работа для выхода на Гонконгскую фондовую биржу в 2026 году, что потребует прозрачности финансовых показателей и дальнейшего укрепления рыночных позиций.

AgiBot демонстрирует феноменальную скорость для стартапа, которому ещё не исполнилось и трёх лет. Сочетание агрессивной производственной стратегии, уникальных технологий для быстрого обучения и поддержки крупнейших технологических гигантов делает её одним из самых перспективных и амбициозных участников глобального рынка робототехники.

UBTECH Robotics

Китайский пионер и лидер в области робототехники, основанный в 2012 году. Компания специализируется на разработке и коммерциализации интеллектуальных сервисных роботов для образования, логистики, ухода за пожилыми людьми и промышленных гуманоидных роботов, таких как Walker S.

В компании работают 2191 человек. UBTECH — публичная компания, котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже. Её акционерная структура включает стратегических инвесторов и венчурные фонды. Крупнейшими институциональными держателями являются Qiming Venture Partners, владеющими около 6,2% и State-Owned Assets Supervision and Administration Commission муниципального правительства Лючжоу, владеющими 3,03%.

Среди известных корпоративных инвесторов есть Tencent Holdings Limited, владеющий 1,32% и BlackRock, Inc. владеющий 1,35%. Значительную долю, около 69,9% составляют публичные компании и розничные инвесторы.

Компания активно строит экосистему «Платформа, Робот, Приложения», развиваясь по нескольким ключевым направлениям:

Промышленные гуманоидные роботы серии Walker. Автоматизация на автомобильных заводах Geely, BYD и в логистике для SF Express.

Образовательные роботы. Линейка продуктов Alpha, Jimu и Yanshee для обучения и соревнований.

Роботы для сферы услуг и ухода. Коммерческие роботы Cruzr, решения для умного ухода за пожилыми людьми и роботы-пылесосы.

Миссия компании состоит в том, чтобы интеллектуальные роботы были в каждом доме, делая повседневную жизнь удобнее.

Основные цели компании на 2025–2027 годы связаны с агрессивным масштабированием промышленного направления:

Резкий рост производства. Компания планирует увеличить выпуск своих гуманоидных роботов в десять раз до 5.000 единиц в 2026 году, а в 2027 году удвоить производство до 10.000 единиц.

Снижение себестоимости. Ключевая цель компании состоит в том, чтобы снизить себестоимость производства одного гуманоидного робота до менее 20.000 долларов США в период с 2027 по 2030 год.

Массовое внедрение на производствах. Компания уже получила заказы на робота Walker S2 на сумму свыше 112 млн долларов от автопроизводителей и логистических компаний. К концу 2025 года планируется поставить 500 единиц на производственные линии.

Технологическое развитие. Продолжение разработки автономной системы смены батарей, что является критически важным для обеспечения 24/7 работы роботов на заводах.

Ключевой продукт Walker S — это гуманоидный робот для промышленности, который может безопасно работать бок о бок с человеком на сборочных линиях. Он оснащён системой силового контроля, 3D-навигацией, манипуляторами с координацией «глаз-рука» и интегрирован с большими языковыми моделями LLM для лучшего понимания задач.

Engine AI

Shenzhen EngineAI Robotics или EngineAI — это китайский производитель человекоподобных роботов. Компания, основанная в октябре 2023 года, ориентирована на промышленность, сервисы и использует обучение с имитацией человеческих движений вроде танцев и спорта для повышения адаптивности и естественности движений роботов. Основатель компании Чжао Туньян опытный предприниматель в области робототехники, ранее основавший компании Dogotix и входивший в команду XPENG Robotics. В компании работает всего 42 человека. В то же время, после успешного привлечения финансирования, компания активно наращивает штат в ключевых областях, включая исследования, производство и рыночную экспансию. Компания является частной. В июле 2025 года EngineAI привлекла около 1 млрд юаней в рамках раундов финансирования.

Стратегические и корпоративные инвесторы JD как ведущий инвестор, Rockets Capital при поддержке XPeng, CATL Capital через дочернюю компанию CATL и Yintai Group.

Институциональные инвесторы TH Capital, Guochen Venture Capital, Huangpu River Capital.

Ранее компания привлекала средства от инвесторов с Ближнего Востока и из Южной Кореи, а также получила около $13.64 млн финансирования от ангелов бизнеса и венчурных инвесторов.

Компания практикует модель открытой экосистемы через открытое аппаратное обеспечение и разделение прибыли в экосистеме для ускорения проникновения на рынок и привлечения разработчиков. Некоторые модели роботов позиционируются как открытые платформы для разработчиков. Компания активно сотрудничает с отраслевыми гигантами, включая NVIDIA, Amazon, JD, Tencent и ByteDance, для продвижения приложений человекоподобных роботов в коммерческих услугах и опасных производствах. Компания самостоятельно разрабатывает ключевые компоненты, алгоритмы искусственного интеллекта и операционные системы, что позволяет контролировать всю технологическую цепочку.

Видение компании заключено в создании мирового лидера в области человекоподобных роботов общего назначения. Компания нацелена на разработку универсальных, масштабируемых роботов, которые будут служить человечеству в различных отраслях. Миссия в преобразовании технологических исследований в промышленные приложения, а также построение открытой и совместной глобальной экосистемы робототехники.

Задачи компании на ближайшее время:

Масштабирование производства и продаж. Основная цель состоит в том, чтобы выпустить и продать свыше 1000 единиц роботов в 2026 году. Компания также планирует увеличить производственные мощности в 5 раз, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Расширение продуктовой линейки и коммерциализация. Активная работа над диверсификацией портфолио, включая выход в сегмент специализированных сервисных роботов. Ускорение коммерциализации ключевых технологий искусственного интеллекта как главный приоритет на ближайшие годы.

Технологическое развитие и апробация. Продолжение исследований в области алгоритмов обучения с имитацией и подкреплением, чтобы роботы могли выполнять всё более сложные задачи в реальных условиях.

Таким образом, EngineAI — это амбициозный и быстрорастущий стартап, который сочетает агрессивную бизнес-стратегию, глубокие партнёрства и фокус на создании роботов, способных на естественные и полезные действия.

Astribot Robotics

Astribot Robotics также известная как Stardust Intelligence — это китайский стартап в области робототехники, основанный в декабре 2022 года в Шэньчжэне. Компания быстро заявила о себе, представив в 2024 году человекоподобного робота Astribot S1, который поразил индустрию своей скоростью, точностью и способностью выполнять сложные задачи.

На старте основу команды составили 6 ключевых специалистов, ранее работавших в Tencent RoboticsX Laboratory. Команда также включает экспертов из Google, Huawei, DJI и UBTECH. Основатель компании Лай Цзе бывший глава команды робота Xiaodu в Baidu и первый сотрудник лаборатории робототехники Tencent Robotics X. Его идеи о связи искусственного интеллекта и робототехники лежат в основе философии компании.

Компания привлекла значительные инвестиции в несколько раундов. Последние раунды А и А+ в апреле 2025 года были профинансированы в размере сотен миллионов юаней. Ведущими инвесторами выступили Jinqiu Capital и Ant Group, а также существующие акционеры Yunqi Partners и Dalton Venture.

Ключевая стратегия компании известна как «Разработано для искусственного интеллекта». Вместо создания робота с последующим внедрением ИИ, Astribot с самого начала проектирует аппаратное и программное обеспечение как единую систему, направленную на глубокую интеграцию «интеллекта» и «физических действий».

Видение компании заключено в том, чтобы создать будущее, в котором миллиарды людей будут иметь роботов-партнёров. Миссия в разработке и популяризация технологий роботов с искусственным интеллектом, делая роботов помощников с человеческими возможностями реальностью.

Основные направления работы компании на ближайшее время включают:

Коммерциализация S1. После релиза в 2024 году и демонстраций на выставке WRC 2025, компания фокусируется на практическом внедрении робота S1 в исследовательские институты, вузы и центры сбора данных для отработки алгоритмов и моделей.

Развитие экосистемы. Astribot предлагает не просто робота, а комплексную платформу, включая открытые API, инструменты для разработки и поддержку симуляторов, чтобы создать сообщество разработчиков.

Продвижение «искусственного интеллекта». Компания активно сотрудничает с индустриальными партнёрами, стремясь найти практические пути интеграции своих технологий в реальные производственные и сервисные процессы.

Главное конкурентное преимущество Astribot S1 в его экстремальных динамических характеристиках, которые превосходят человеческие. Astribot Robotics — это амбициозный и технологичный стартап, который делает ставку не только на создание физически совершенного робота, но и на формирование новой парадигмы взаимодействия искусственного интеллекта и робототехники. Имея сильную команду, серьёзную финансовую поддержку и чёткую стратегию, компания позиционирует себя как ключевого разработчика на формирующемся рынке человекоподобных роботов общего назначения.

Mech-Mind Robotics

Компания основана в 2016 году и является ведущей китайской компанией, разрабатывающей полный стек решений для интеллектуальной робототехники на базе 3D машинного зрения и искусственного интеллекта. Численность сотрудников компании оценивается в диапазоне от 200 до 600 человек. В команду входят ведущие специалисты в области робототехники, компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Ключевые инвесторы и акционеры: Компания привлекла венчурное финансирование на общую сумму $300 млн в раунде финансирования. Среди ключевых инвесторов Intel Capital, IDG Capital, Sequoia Capital China и Source Code Capital.

Компания развивает собственную архитектуру «Eye-Brain-Hand» или «Глаз-Мозг-Рука», которая включает 3D-камеры Mech-Eye, софт на базе искусственного интеллекта Mech-Vision и манипуляторы Mech-Hand. Это позволяет создавать гибкие, стандартизированные решения для любых задач и типов роботов. Mech-Mind активно выходит на международные рынки через партнёрства с лидерами отрасли вроде Siemens для интеграции цифровых двойников и системными интеграторами, что ускоряет внедрение их технологий.

Стратегия компании фокусируется не на конечных пользователях, а на партнёрах интеграторах, которым предоставляются готовые, легко внедряемые и конкурентоспособные по цене продукты для решения конкретных производственных задач.

Видение компании в том, чтобы «внедрить интеллект в промышленных роботов». Миссия в преобразовании производства и логистики, делая роботов доступными, гибкими и умными, способными решать сложные задачи в неструктурированных средах.

В планах компании дальнейшая глобализация и укрепление позиций на ключевых рынках, включая Японию, США и Европу, за счёт участия в выставках и прямого взаимодействия с клиентами и партнёрами. Рост масштабов внедрения планируется достигнуть за счёт увеличения количества развёрнутых по всему миру решений, которое на конец 2025 года уже превысило 17.000 единиц в более чем 40 странах.

Таким образом, Mech-Mind Robotics сочетает в себе амбициозное технологическое видение, прагматичную бизнес-стратегию, ориентированную на партнёров и агрессивную глобальную экспансию, что позволяет ей оставаться одним из самых заметных разработчиков на рынке интеллектуальной робототехники.

Deep Robotics

Это китайская компания, основанная в 2017 году и являющаяся лидером в области искусственного интеллекта Embodied AI и промышленного применения четвероногих роботов. Полное название Hangzhou Yunshenchu Technology Co., Ltd. Основана 29 ноября 2017 года в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. Численность сотрудников 201–500 человек. Ключевые акционеры CMB International, China Asset Management, фонды China Telecom и China Unicom, Yunhui Capital, SMIC Juyuan.

Компания работает в 44 странах и 34 регионах Китая, выполнено более 600 проектов. Технологическая стратегия компании строится на трех принципах через создание полного цикла технологий от сенсоров до управления, упор на практическое применение и постоянное расширение портфеля продуктов от четвероногих к человекоподобным роботам.

Основные ориентиры развития на ближайшее время включают:

Масштабирование системных решений. Запуск собственной платформы «Zhixun System» для централизованного управления роботами, что повысит эффективность инспекций.

Ускорение разработок за счёт дополнительного финансирования. Привлечённые $70 млн в раунде Series C будут направлены на расширение НИОКР, привлечение талантов и ускорение разработки как четвероногих, так и человекоподобных роботов.

Глубокая экспансия в ключевые отрасли. Компания планирует активнее внедрять решения в энергетике, безопасности, логистике и чрезвычайных ситуациях вроде мониторинга лесных пожаров.

Укрепление глобального присутствия. Продолжение экспансии на зарубежные рынки, включая проекты в Северной Америке и Саудовской Аравии.

DEEP Robotics — не просто производитель «робособак», а компания, строящая системную платформу для искусственного интеллекта. Её успех основан на сильной внутренней культуре компании, фокусе на решении конкретных промышленных задач и стратегическом привлечении капитала. Ближайшие планы компании направлены на превращение точечных внедрений в масштабируемые отраслевые стандарты.

Keenon Robotics

Это глобальный лидер в разработке сервисных роботов. Как и ранее рассмотренные компании, она специализируется на роботах для автоматизации процессов, но фокусируется исключительно на коммерческой сфере услуг — от ресторанов и отелей до здравоохранения и розничной торговли. Компания прошла сложный путь от стартапа с четырьмя основателями до мирового лидера, трижды находясь на грани краха. Основана в 2010 году в Шанхае, Китай. Количество сотрудников 1001–5000 человек. Ключевые акционеры SoftBank Vision Fund, CICC ALPHA, Prosperity7 Ventures, Yunqi Capital и Songhe Capital.

С самого начала компания сосредоточилась на преодолении ключевых технических барьеров, таких как точность позиционирования в сложных средах. В 2021 году компания привлекла $200 млн для финансирования своих исследований и разработок. Компания разработала собственные технологии SLAM для навигации, собственный чип KEENON Chip для повышения производительности и снижения энергопотребления и большую языковую модель KOM2.0, которая позволяет роботам быстро адаптироваться к новым задачам.

В 2024–2025 годах Keenon Robotics сделала стратегический шаг, представив линейку человекоподобных роботов XMAN R1 и F1, которые относятся к «универсальным» роботам. Эти разработки соседствуют с её традиционными специализированными роботами для доставки, уборки и работы консьержа. Эта двойная стратегия позволяет компании одновременно работать над гибкими роботами будущего и приносить прибыль за счёт надёжных решений текущих проблем.

Основатель компании Тони Ли считает, что роботы — это, по сути, форма труда. Компания выбрала сферу услуг как самую широкую рыночную возможность из-за предстоящего дефицита рабочей силы в этом трудоёмком секторе. Продукты компании представлены в более чем 60 странах. Компания открыла офисы в США, Германии, ОАЭ, Японии и Южной Корее и планирует открыть дополнительные исследовательские центры в Германии, США и Японии для углубления своей международной деятельности.

Компания планирует и дальше инвестировать в разработку своих человекоподобных роботов XMAN-R1 и XMAN-F1, даже несмотря на то, что такие проекты в краткосрочной перспективе могут быть убыточными. Сотрудничество с партнёрами, такими как сети отелей Shangri-La и Walmart, для пилотного внедрения этих роботов, является частью этой долгосрочной технологической стратегии.

Выход на IPO. Руководство и ключевые инвесторы компании активно обсуждают возможность проведения первичного публичного размещения акций в 2025–2026 годах, стремясь воспользоваться растущим интересом рынка к сектору робототехники.

Ecovacs Robotics

Ecovacs Robotics — это публичный мировой лидер в производстве потребительской робототехники для умного дома. Основана в 1998 году в Сучжоу, Китай. Акции котируются на Шанхайской фондовой бирже с 2018 года. Количество сотрудников 550 человек по состоянию на 2024 год. Контрольный пакет принадлежит основателю Цянь Дунци 53,4% и его сыну Цянь Чэну 15,3%. Институциональные инвесторы владеют около 43,6% акций. Компания демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году её оборот составил 16,54 млрд юаней, а чистая прибыль составила 806,1 млн юаней.

Продукты Ecovacs представлены более чем в 170 странах. Компания создала мощные дочерние структуры в Германии, США и Японии и является лидером рынка роботов пылесосов в Китае на протяжении десяти лет. Портфель продуктов вышел за рамки роботов пылесосов DEEBOT и теперь включает роботов для мытья окон WINBOT, газонокосилок GOAT, очистителей воздуха и коммерческих роботов. Основные направления развития компании сосредоточены на технологиях и интеграции:

Продвижение флагманских инноваций. Активная коммерциализация новых технологий, таких как само моющаяся роликовая швабра OZMO ROLLER и голосовой ассистент на базе больших языковых моделей YIKO-GPT.

Интеграция в экосистемы умного дома. Обеспечение совместимости флагманских моделей с открытым стандартом Matter 1.4, что упрощает интеграцию с другими устройствами умного дома.

Развитие стратегических партнёрств. Примером является сотрудничество с Bosch и Siemens по созданию первого в мире встраиваемого робота пылесоса.

Укрепление производственной базы. Инвестиции в размере 27,8 млн долларов в проект по производству ключевых компонентов и корпусов роботов в Наньсуне, Китай.

В отличие от компаний в сфере промышленной автоматизации, таких как Inovance или Estun, стратегия Ecovacs направлена на потребительский рынок. Её успех основан на сочетании глубоких технологических разработок, агрессивного выхода на международный уровень и создания экосистемы, которая превращает роботов из простых инструментов в интеллектуальных помощников и надёжных компаньонов.

Estun Automation

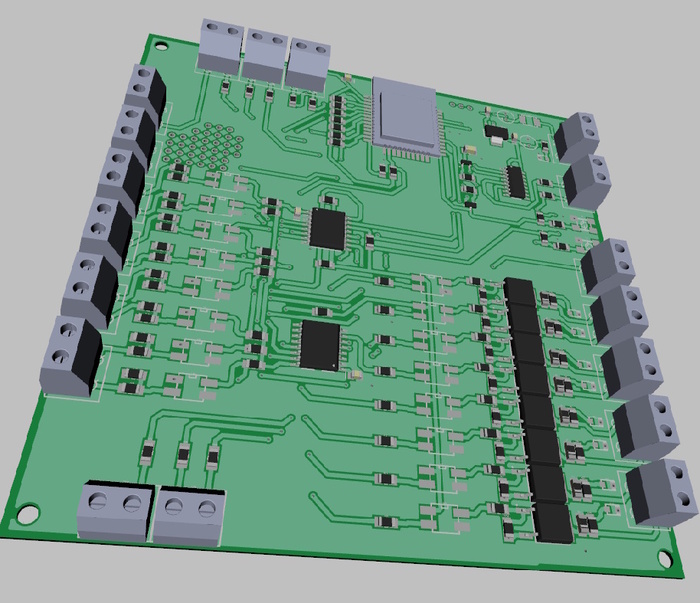

Estun Automation публичная китайская компания, основанная в 1993 году и специализирующаяся на промышленной автоматизации, робототехнике и системах управления.

Основана в 1993 году, штаб-квартира в Нанкине, Китай. Акции торгуются на Шэньчжэньской бирже. Количество сотрудников 3572 человека на полной занятости. Ключевые акционеры контролируют 43,45% акций. Институциональные инвесторы владеют 8,11% акций. Среди них China Asset Management Co., Ltd. с долей 1,9% и Nanjing Estun Investment Co. Ltd. с долей 0,79%.

Стратегия работы компании заключена в интегрированной цепочке поставок от компонентов до готовых робототехнических систем. Глобальная экспансия идёт через приобретения британской Trio, немецкой Cloos, американской Barrett и создание зарубежных научно-исследовательских центров. Инвестиции в разработки составляют около 10% годовой выручки. Миссия компании: «Чтобы каждый мог пользоваться автоматизацией» и «Сделать жизнь лучше». Видение: «Стать уважаемой международной компанией, лидером в области промышленной автоматизации и робототехники».

Ближайшие ориентиры в развитии цифровых решений, внедрение облачных платформ и промышленного IoT для удалённого мониторинга и анализа данных. Углубление отраслевой специализации проводится через фокус на решениях для новых энергоносителей, сварки, металлообработки, 3 °C-электроники и аэрокосмической отрасли. Синергия компонентов и роботов идёт через использование собственных сервоприводов и систем управления для создания более конкурентоспособных комплексных решений.

Таким образом, Estun Automation сочетает в себе вертикальную интеграцию, активную глобальную экспансию и устойчивую модель бизнеса. Стратегия компании направлена на укрепление позиций как в Китае, так и на международном рынке, с акцентом на цифровизацию и отраслевые решения.

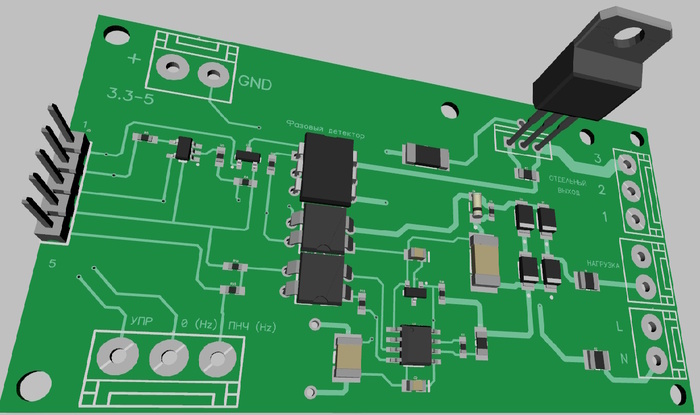

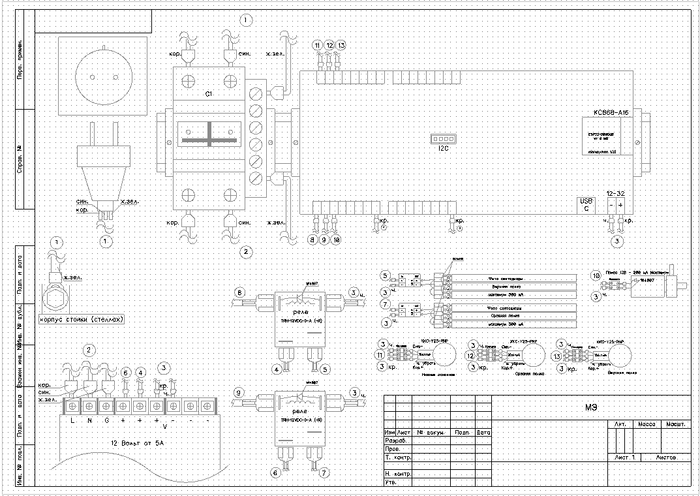

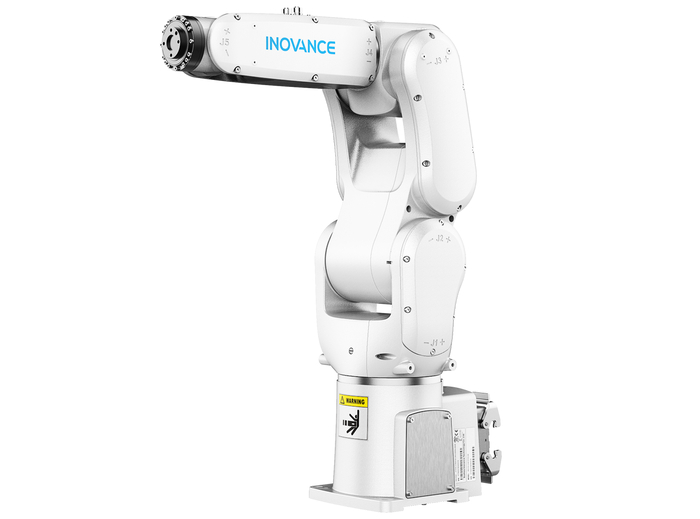

Inovance Technology

Компания была основана в 2003 году и к 2024 году выросла в корпорацию с выручкой около 147 миллиардов долларов США и более чем 24 тысячами сотрудников. Выручка компании составляет $14.7 млрд, а инвестиции в исследования и разработки составляют $1.89 млрд. Ключевые институциональные инвесторы через ETF и взаимные фонды составляет 27% и 18% прочие. Публичные компании и розничные инвесторы составляют 55%. Основатели сохраняют значительное влияние в компании. Ключевая стратегия в области автоматизации и силовой электроники с фокусом на новой энергетике, электромобилях, глобальной экспансии и интегрированных решениях.

Ближайшие ориентиры в работе компании нацелены на укрепление глобального присутствия в Азии, развитие решений для автономного транспорта и зелёной энергетики. Основатели имеют центральную роль в стратегическом управлении, хотя их доля в капитале постепенно размывается. Основатель и председатель правления Хуан Цзяньтао остаётся крупнейшим индивидуальным держателем акций и ключевой фигурой в совете директоров. Компания является независимой, без единого государственного контролирующего акционера.

Развитие автономного транспорта и электромобилей является ключевым приоритетом. В 2025 году дочерняя компания Suzhou Inovance United Power заключила стратегическое партнёрство со SKF для совместной разработки и совершенствования систем силовых агрегатов для электромобилей. Также важной составляющей развития является углубление интеграции искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей и технологий для «умных» фабрик в свои продукты и решения. Компания представляет собой яркий пример успешного перехода от поставщика компонентов к системному интегратору и технологическому лидеру глобального уровня.

WeRide

Компания WeRide Inc. глобальный технологический лидер в области автономного вождения. Компания стала первой публично торгуемой компанией в сегменте роботакси и имеет разрешения на автономные перевозки в восьми странах мира. Согласно последним данным в WeRide работает 2913 человек. Акционерная структура WeRide включает как стратегических инвесторов, так и крупные финансовые институты. Ключевыми держателями акций являются:

Стратегические инвесторы и фонды Renault SA 8,28%, Qiming Venture Partners 8,18%, Robert Bosch GmbH 1,27%, суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Co 2,48%.

Институциональные инвесторы Point72 Asset Management, Mirae Asset Global ETFs, Fidelity Management & Research Co. LLC, Greenwoods Asset Management.

Бизнес стратегия компании основана на двух направлениях:

масштабирование беспилотных сервисов роботакси и робобусов через глобальную экспансию и партнёрства с Uber и Grab.

Коммерциализация вспомогательных систем вождения ADAS для массового авторынка через партнёрство с Bosch.

Технологическая стратегия базируется на единой платформе WeRide One, которая позволяет гибко адаптировать решения под разные продукты и рынки. Видение и миссия компании — трансформировать транспорт, делая его безопаснее, умнее и экологичнее. Компания стремится решать глобальные проблемы городской мобильности, снижать количество аварий из-за человеческого фактора и восполнять нехватку водителей.

Основные цели компании связаны с агрессивным ростом и достижением операционной эффективности:

Масштабирование флота. Увеличение парка роботакси на Ближнем Востоке до 500 транспортных средств к 2026 году и до десятков тысяч к 2030 году.

Географическая экспансия. Запуск полностью беспилотных коммерческих перевозок в новых городах, включая Дубай и Цюрих.

Достижение прибыльности. Дальнейшее улучшение юнит-экономики и движение к прибыльности на уровне отдельного города, следуя модели, опробованной в Абу-Даби.

Больше про новые технологии и робототехнику читайте в книге "Время роботов", Дмитрий Романофф