Каким был реальный граф Монте-Кристо

Дюма, как известно, писал книги на основе реальных фактов, хотя в процессе творчества уходил от них довольно далеко.

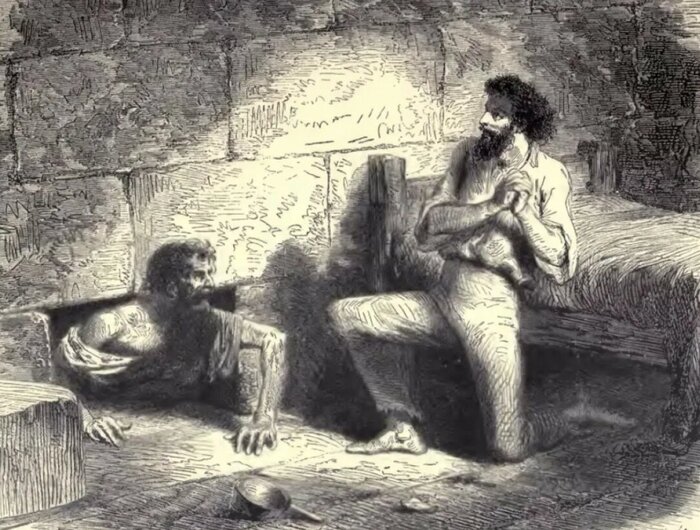

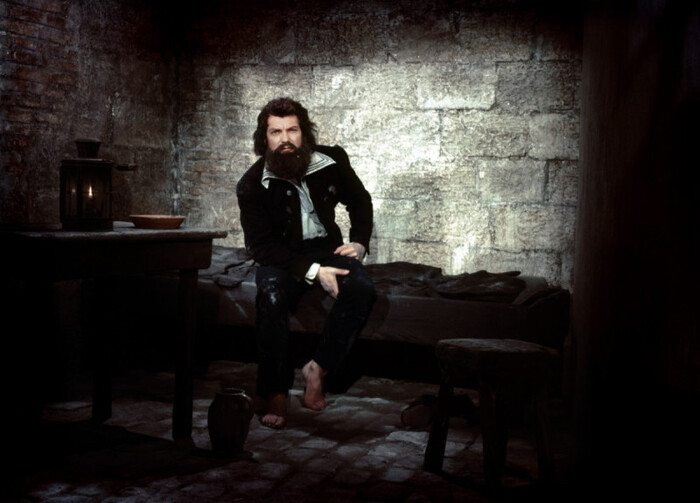

В 1807 году уроженец Нима сапожник Франсуа Пико собирался жениться на богатой и красивой Маргарите. Его счастью позавидовал трактирщик Луппиан. Вместе с приятелями Солари и Шобаром он написал донос, что Пико — бывший дворянин и английский шпион. Беднягу бросили в тюрьму. Причем несколько лет он даже не знал за что. Сидел он, правда, не в замке Иф, а в крепости Фенестрелле. Несчастная Маргарита тосковала два года, а потом вышла за Луппиана.

Через несколько лет заточения Пико познакомился с товарищем по несчастью — итальянским священником отцом Тори. Тот проникся симпатией к молодому сокамернику, обучил его всему, что знал, рассказал о спрятанном в Милане сокровище и написал завещание в пользу Пико, после чего спокойно умер. Освободило Франсуа свержение Бонапарта, то есть просидел он не 14 лет, как Эдмон Дантес, а вдвое меньше.

Освободившись, Пико поспешил в Амстердам, где официально вступил в права наследства, затем в Италию, где отыскал клад отца Тори. В Риме он отыскал Анутана Аллю, который присутствовал при написании доноса, хотя лично и не участвовал в этом злодеянии. За перстень, ценой в 50 тысяч франков, Аллю выболтал всё, что знал.

Пико отправился в Париж, где занялся местью. Этот процесс был не столь романтичным, как в книге Дюма. Солари нашли с ножом в груди, а Шобар был отравлен. Затем Пико устроился официантом в ресторан, принадлежавший Луппиану и соблазнил его дочь от первого брака. Мститель организовал сватовство некоего дворянина к своей любовнице, а когда о свадьбе было уже объявлено, оказалось, что жених не граф, а уголовник. Разразился жуткий скандал, невеста не пережила позора.

Пико убедил юного сына Луппиана стянуть ювелирное украшение и тот угодил за решетку. После этого Пико поджёг ресторан своего врага, а самого хозяина зарезал. Торжествовал он, правда, недолго. В одной из аллей Тюильри его подстерег Аллю, которому одного перстня показалось мало. Он оглушил Пико, долго пытал его в каком-то подвале, стараясь узнать, где тот прячет деньги, а потом убил его. Вся эпопея реального «Монте-Кристо» продолжалась меньше года.

Аллю сбежал в Англию, где в 1828 году признался во всем на предсмертной исповеди, причем письменно заверил свой рассказ. Через 15 лет этот документ попал в руки Александра Дюма, перо которого превратило уголовную разборку в остросюжетный романтический триллер.

Нудный вторник №17, Александр Дюма (отец). «Граф Монте-Кристо»

Мои взаимоотношения с легендарным романом «Граф Монте-Кристо» весьма любопытны и запутанны.

Я смотрел если не все, то очень многие его экранизации. И с Жаном Маре, и с Жераром Депардье, и советский мини-сериал «Узник замка Иф», и фэнтези вариацию за авторством Уотт-Эванса, и даже аниме по мотивам.

Но вот саму книгу не читал. Ни разу. Вообще.

Этим летом ваш покорный слуга решил исправить сие упущение. Исправил. И теперь скажет пару слов по результатам исправления.

Скажу сразу, пересказывать сюжет не буду, потому что… камон, это ж «Граф Монте-Кристо». Каждый слышал о нём хотя бы что-то, так зачем попусту тратить время. Не стану и советовать книгу. Нафига? Количество экранизаций и переизданий говорит само за себя, верно?

Верно. А раз так, то обсудим мы не столько сюжет, сколько мысли, которые тот вызвал у вашего покорного слуги. И да, будет несколько сумбурно, прошу учесть.

Начну я, пожалуй, вот с чего.

Ни для кого не секрет, что Дюма был этакой Донцовой (в хорошем случае) или Клеванским (в случае плохом) девятнадцатого века. У него имелась своя личная плантация литературных негров, с некоторыми из которых он, если не путаю, даже судился.

И за свою жизнь Дюма (и его литнегры) написали (и) какое-то невообразимое количество книг, из которых проверку временем прошли всего несколько. Ну серьёзно, кого вы назовёте, кроме мушкетёров, де-Монсеро, Монте-Кристо и ещё нескольких имён?

Думаю, ответ очевиден. Тем не менее, сегодняшний сабж прекрасно чувствует себя даже в 21-м веке, последняя экранизация случилась, если не путаю, лет двадцать назад (и это если не брать в расчёт аниме, тогда вообще будет что-то около восемнадцати или девятнадцати), а значит, можно смело утверждать, что перед нами – поистине выдающееся произведение, попросту неспособное состариться и потерять актуальность.

Почему же так?

Думается мне, что это в первую очередь это связано с сюжетом. Месть – один из древнейших и самых понятных литературных тропов. Несправедливо обвинённый, чудом вернувший свободу и одарённый самим провидением творит страшный суд над преступниками, вознёсшимися на самую вершину благодаря своей гнусности… Что может быть естественней? Что может сильнее цеплять душу? Что находит отклик в самом нашем естестве?

Но месть – это лишь фон истории. Самое важное здесь то, что она посвящена жизни и прощению! Жизни, потому что показывает – выбраться можно и из самых глубин ада, отринув смерть и став лучше, чем ты был до падения. Прощению, потому что восхваляет великодушие, любовь и чуть ли не прямым текстом говорит: живи для чего-то, а не против чего-то.

Именно такое сочетание: месть снаружи, гимн жизни внутри, по моему скромному мнению и предопределило судьбу романа. Мнится мне, что его будут читать, смотреть и экранизировать ещё и на нашей жизни, и после того, как мы уйдем в небытие.

Отмечу ещё вот какой момент – и это следует понимать отчётливо – любую, даже самую хорошую концепцию легко можно запороть отвратным исполнением. В романе же Дюма (отца) и форма и содержание находятся в гармонии.

Читать книгу по-настоящему приятно, временами – просто не оторваться. И это при том, что, ИМХО, как писателю Дюма до того же Гюго – как до луны.

Во время прочтения, кстати, обратил внимание на пару моментов, которых, кажется, не было в экранизациях (увы, я смотрел их это было чуть ли не в школьные годы, а потому из памяти решительно выветрилось многое).

!!!!!Спойлер алерт on!!!!!!!

Во-первых, очень любопытен тот факт, что граф, одарив богатствами достойных (назовём это так), не остался вместе с Мерседес, а отправился в закат вместе с Гайде. Ататай. Старый любитель молоденького мясца, ата-так. То есть он не отказался ни от богатства (я так понял, что по крайней мере часть средств он оставил себе), ни от молоденькой подруги.

Впрочем, плохо, что ли? Хорошо!

Мне в экранизации с Депардье это его отречение от мирского ещё в далекие нулевые годы казалось странным.

Во-вторых, крайне любопытно, что в книге автор весьма тонко (возможно, что это я увидел синие занавески) намекает нам на лесбийство Эжени Данглар, сбежавшей вместе с Луизой (которая предположительно и была её любовницей).

Может быть, я вижу то, что хочу видеть, но никак не могу отделаться от мысли о том, что автор решил аккуратно погорать с читателями, добавив им несколько остреньких намёков.

!!!!!Спойлер алерт off!!!!!!!

И в целом книжный Монте-Кристо мне показался более жестоким, нежели киношный. Да ладно жестоким, откровенно беспощадным, готовым подобно ветхозаветному Богу карать детей за грехи их отцов!

Ну и, чего уж скрывать, сейчас такого персонажа вполне могли бы окрестить Марти-Сью. Судите сами: всё может, всё знает, всё умеет. Продумывает план на миллион шагов вперёд, контролирует каждую мелочь, непобедим, невероятно богат, поражает всех своей выдающейся личностью.

Живите теперь с этим.

И на этой светлой ноте я, пожалуй, закончу.

Да, получилось сумбурно и бессистемно, но на то у нас и «нудные вторники», чтобы просто перетереть за книгу чутка и закончить.

Тут мне будет куда интересней послушать ваши комментарии на тему романа. Пишите, обсудим.

А на сегодня всё. Хомяк устал и уходит спать в кубло. Всем до новых встреч!

Мексиканские сериалы и что с ними не так

Сериал: MonteCristo.

Угадайте источник.

p.s. 150 серий по 2 часа каждая. Да негры Дюма потратили меньше времени на написание оригинала.

Ответ на пост «Мальчик повзрослел»1

Любая мать желает сыну «добра» - желает ему «смерти» (=счастья). Только она больше всех его знает – знает о его ничтожности, пустотности, никчёмности, скрытом (от других глаз) дебилизме (идиотизме). И именно поэтому мать так «любит» сына – за эту никчёмность, за абсолютную немощность, за его несчастность и абсолютную неприспособленность к "жизни", за глупость.

И чем сильнее мать желает сыну «добра» (="смерти"), тем сын несчастнее. Мать навязывает сыну добро (="смерть"), но сын слишком глуп, чтобы видеть в "смерти" добро и поэтому стремится к несчастью - к "жизни".

А чем сын несчастнее, тем мать его сильнее (=навязчивее, убийственнее, смертоноснее) «любит». Чем больше в сыне самостоятельной (=против-ной, наперекор матери) "жизни", тем мать сильнее его ненавидит - озлоблена на него, воюет с ним. Воюет за что? За его "смерть" - за его счастье.

Поэтому всякий «сын» - это архе-типичный граф Монте-Кристо, узник тюрьмы (замка) Иф (=узник материнской «любви», желающей сыну только «добра» - только «смерти» - только счастья). Но, как известно, "счастье каждый (дурак) понимает по-своему".

"Мать" - естественный и самый опасный враг (убийца) её собственного сына. Чем мать убивает сына? Своей "любовью" - жалостью, добротой, всепрощением. Поэтому воспитание сына у матери-одиночки ни к чему "хорошему" не приводит. Оно калечит "жизнь" сына и награждает его кучей болезней (жизненных проблем), которые у него появляются именно от безграничной и неотвязной "любви" к нему его матери.

Щедро награждая сына "болезнями" (=немощами, недугами), мать (желая сыну добра) пытается защитить (спасти) сына от всех несчастий (мучений) "жизни". Лучше больной (псих, инвалид), но рядом с ней (=со "смертью") - с воплощением всех добродетелей.

Примерно ТАКАЯ ЖЕ (по своему характеру и смертоносности) "любовь" - у ЖЕНЫ (сожительницы, проститутки) к мужчине. Жена тоже считает, что "только она больше всех его знает" и (смело и отважно) соревнуется в этом "знании" (=в смертоносности, в ядовитости) с матерью. Мужчина из огня (=от смертоносной "любви" матери) попадает в пламя (=в смертоносную "любовь" подруги). Получается что-то типа: "как закалялась сталь".

Жена (благоверная супруга, подруга) тоже (представьте себе) "желает мужу только добра" - только "смерти" (=только счастья). Жена тоже (всю её жизнь с мужчиной) фактически убивает (умертвляет) мужчину и делает его (по мере её сил) глубоко больным. Ведь больной мужчина не станет убегать к "другой" женщине, которая не знает все "болезни" мужчины.

Каким же таким (универсальным) способом жена (как и мать) умертвляет мужчину? "Любовью" - навязчивостью, насилием. Все женщины (и все "люди") навязывают мужчине "себя" - занимаются с ним "любовью" (=насилием, агрессией, убийством) до самой его долго-жданной кончины. ЛЮБОЙ мужчина - КОСТЬ в горле и для матери, и для жены, и для всех других людей в его окружении.

Все "люди" желают мужчине именно добра (="смерти"). И кому, как не им, лучше всех (лучше самого мужчины) знать, как это добро (="смерть") донести до мужчины?

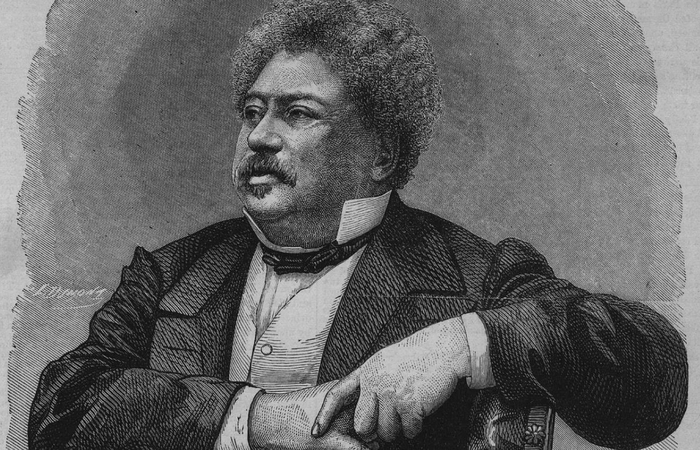

Сын рабыни и достояние Франции — удивительная история Александра Дюма

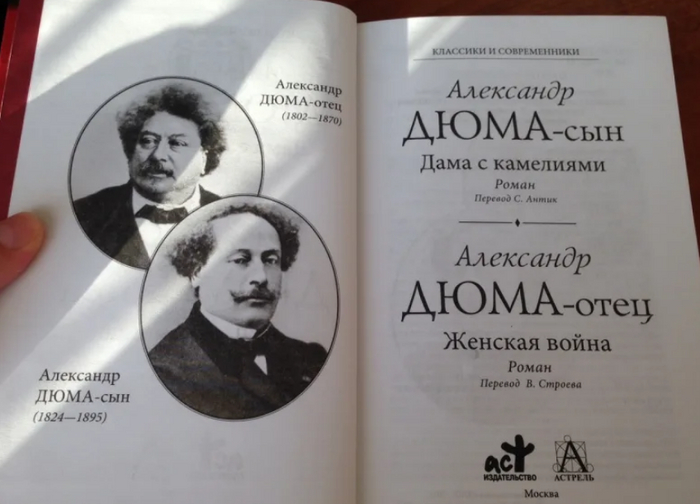

221 год назад, 24 июля 1802 года, родился самый плодовитый автор в мире, любимец женщин, авантюрист, первый шоураннер и маркетолог, владелец собственного театра и отец 500 детей — Александр Дюма.

Его фигура окружена тайнами и домыслами, начиная с истории рождения и заканчивая головокружительной карьерой. Дюма быстро завоевал внимание Парижа, а потом и всей Европы. Он создал прообраз современных сериалов в литературе и создал бессмертный жанр романа плаща и шпаги. 221 год назад, 24 июля, NEWS.ru рассказывает об удивительной жизни Александра Дюма — отца.

Внук рабыни и сын «чёрного дьявола»

Историю самого плодовитого автора литературы, автора «Трёх мушкетёров» и «Графа Монте-Кристо» следует начинать задолго до рождения самого Александра. Дед писателя, маркиз де ля Пайетри, в 60-х годах ХVIII века оказался на Сан-Доминго (нынешняя территория Гаити), куда его отправили служить комиссаром артиллерии. Там у маркиза и его чернокожей рабыни случился роман. Девушка родила четверых детей, но процветающая работорговля и финансовые проблемы маркиза вынудили его продать возлюбленную в рабство вместе с отпрысками.

По версии биографа Александра Дюма Клода Шоппа, непутёвому отцу все же удалось выкупить одного ребёнка. Им оказался Тома, отец будущего писателя. Обладая отличными физическими данными, высоким ростом, атлетичным телосложением и тёмной кожей, Тома быстро сделал военную карьеру и стал первым генералом африканского происхождения. Австрийцы, с которыми Франция вела сражения, называли его «чёрным дьяволом».

В 1798 году Бонапарт назначает Тома Александра Дюма командующим кавалерией армии Востока, но во время резни в Каире генерал испытывает отвращение к творящемуся кровопролитию и разрушению большой мечети. На этой почве у них происходит конфликт с Наполеоном Бонапартом, из-за которого будущий император не только уволил своего лучшего генерала без пенсии, но и постарался стереть любую память о нём.

В то время у Тома уже была семья: жена Мария-Луиза Лабуре, дочь трактирщика, сын Александр и дочь Эмэ. Несмотря на внезапную немилость Бонапарта, детство маленького Александра прошло в замке де Фосе, в окружении слуг и любящих родителей. Но счастье длилось недолго. Когда будущему писателю было только четыре года, его отец умер от рака желудка.

В этот день маленький Александр выскочил на лестницу с отцовским ружьём и криками «Я убью Бога, который убил моего отца!». Позже 50-летний Дюма сам опишет это яркое воспоминание в своих мемуарах. С тем пор величественная фигура отца станет для писателя недостижимым ориентиром в жизни и профессии.

В 1823 году в возрасте 21 года начинающий поэт Александр Дюма покидает родной город Виллер-Котре вместе с другом Адольфом де Лёвеном. К этому моменту они уже написали несколько совместных пьес, которые не приняли ни в одном парижском театре. Тогда молодые люди решили сами приехать в столицу, чтобы покорить Париж.

Безграмотный гений и неутомимый любовник

Биограф писателя Клод Шопп уверен, что Дюма и его другом двигали отнюдь не творческие мечты, а вполне меркантильные. Дерзкое обаяние и экзотическая внешность произвели должное впечатление на парижскую интеллигенцию. И Александр быстро оказался в кругу нужных связей и знакомств.

Однако науки давались писателю с трудом. Мать сама учила сына всему, что знала. И единственное, чем он мог гордиться, это прекрасный почерк. В Париже он принял решение поступить на службу в канцелярию к герцогу Орлеанскому, одновременно самостоятельно постигал литературу, теорию театра и историю драмы.

Первое театральное признание придёт к Дюма в 1829 году после постановки его пьесы «Генрих III и его двор». А уже через год он подружится с ещё одним гением поколения Виктором Гюго, вместе они произведут революцию романтизма в парижском классическом театре «Комеди Франсез».

С литературным успехом у Дюма растёт число побед и на любовном поприще. Впоследствии он хвастался, что стал отцом более 500 бастардов, то есть незаконнорождённых детей.

У меня много любовниц, потому что я гуманный человек. Будь у меня одна — ей не прожить бы и неделю! Не хочу преувеличивать, но полагаю, что по свету у меня разбросано более пятисот детей, — говорил о себе Дюма.

Женщины были второй его страстью после литературы. Официальные биографы называют 40 любовниц писателя. Сам же Дюма утверждал, что счёт идёт на сотни. Как и его знаменитые мушкетёры, Дюма влюблялся в чужих жён, знатных дам, фрейлин, актрис.

Во время романа со своей покровительницей Мелани Вальдор он также соблазнил соседку Лору Лабэ, которая в 1824 году родила сына и назвала его Александром. Но Дюма признал сына лишь семь лет спустя.

Несмотря на то что дети Дюма были рассеяны по всей стране от бесчисленного числа любовниц, именно маленький Александр стал настоящей и единственный любовью Дюма, — считает биограф писателя.

Только одной женщине удалось стать законной женой драматурга. Ею была актриса Ида Феррье. Обворожительная блондинка с нежной кожей и наивными глазами казалась Дюма ангелом, сошедшим с небес. К тому же в 1840 году она принесла ему немалое приданое.

На деле же юная красавица оказалась расчётливой, жадной до денег и ревнивой женщиной. Она быстро превратила жизнь романиста в ад, устраивала ему скандалы и в итоге через семь лет сбежала с итальянцем. Больше Александр Дюма не решился связывать себя брачными узами.

Трудоголик или хозяин «литературных рабов»

Сегодня Александр Дюма по праву считается самым плодовитым литератором не только своего времени, но и всей французской литературы в целом. Сам Дюма говорил о 400 романах и 75 пьесах. А его биограф Андре Моруа указывает на «пятьсот или шестьсот томов». Полное собрание сочинений, вышедшее в 1860 году, включает 301 том. Ещё при жизни романиста люди терялись в догадках, как некогда малообразованный юноша, любитель светских раутов и женщин может настолько плодотворно работать.

Бытует мнение, что Дюма активно пользовался трудом «литературных рабов». В этом писателя обвинил Шарль Жан-Батист Жако, известный под псевдонимом Эжен де Мерекура. Он утверждал, будто Дюма лишь вбрасывал штату своих «сотрудников» очередную тему, а те писали романы за несущественную плату. В 1845 году свет увидел скандальный памфлет под названием «Фабрика романов Александра Дюма и Кo».

Причём обвинения не были беспочвенными. Дюма сам подтверждал, что нередко нанимал помощников, но не видел в том ничего зазорного. Например, доподлинно известно о его плодотворном сотрудничестве с малоизвестным романистом Огюстом Маке, вместе с которым они написали 16 книг и благодаря которому Дюма открыл для себя жанр исторических романов.

Однако Александра возмутила наглость де Мерекура, и он подал на обидчика в суд за клевету. А поскольку на стороне литератора был весь парижский бомонд, он с блеском выиграл дело. Эжена даже приговорили к двухнедельному тюремному заключению.

«Три мушкетёра»

Маке же оказал серьёзное влияние на Дюма. Вместе они написали дебютный роман Александра «Шевалье д’Арманталь», который открыл ему дверь в этот жанр. Дюма, выросший как автор на театральных пьесах, с лёгкостью писал действия и диалоги, но ему трудно давалась работа с исторической фактурой. А Маке, историк по образованию и несостоявшийся профессор, прекрасно справлялся с этой частью.

В 1843 году, будучи проездом в Марселе, в муниципальной библиотеке Дюма случайно нашёл четыре тома истории о мушкетёре д’Артаньяне. Первый том Александр захватил с собой в Париж и отдал партнёру с мыслью написать роман о невероятных приключениях мушкетёров короля. Так они воплотили в жизнь одну из самых знаменитых историй в мире.

«Три мушкетёра» — это не просто роман о военной дружбе, это авторская интерпретация истории. Дюма — популяризатор великой французской истории. Он возвращает своему народу память, но упрощая, сокращая её, — утверждает биограф Клод Шопп.

Однако Дюма не историк, а романист. И в его книгах столько же вымысла, сколько и правды. Сам писатель никогда этого не отрицал.

Если я изнасиловал историю, я хотя бы сделал ей красивых детей, — отвечал Дюма недоброжелателям.

Шоуранер XIX века

Александр Дюма был не только прекрасным писателем, чьи книги не устают экранизировать режиссёры, но и прародителем современных сериалов.

С момента написания «Шевалье д’Арманталь», первого романа плаща и шпаги, два издателя — Эмиль де Жирарден («Ля Пресс») и Арман Дутак («Ле Сьекль») поделили историю на части и публиковали её как «роман с продолжением» на страницах газеты «Ле Сьекль». Таким образом, в 1836 году издатели привлекли потенциальных подписчиков, снизив стоимость экземпляра и поместив вместо критики увлекательные романы Дюма. А в конце каждого отрывка полагалась приписка: «Продолжение читайте в следующем номере». По оценке биографов, если бы писатель жил в наше время, то был бы одним из самых успешных шоуранеров в истории кинопроизводства.

Дюма прекрасно чувствовал время. Благодаря жанру роман с продолжением, обрывая главу на самом интересном месте, Александр понимал, что его книги непременно будут покупать. А значит, он не потеряет в популярности, — утверждает Шопп.

Достигнув апогея своей значимости в современной культуре Франции, Дюма открыл свой исторический театр, в котором ставились адаптации его романов. Сцена была сконструирована по последнему слову техники того времени. Если режиссёру требовались раскаты грома, то они были. Если должна была литься кровь, то она лилась. Но венец славы писателя продлился лишь год.

Бесконечные светские рауты, внимание общественности и прессы сильно напрягали писателя. Он старался спрятаться от шумихи в собственном замке Монте-Кристо, подобно герою его великого романа.

Неутомимый путешественник

В 1848 году французы вновь подняли восстание против экономической ситуации в стране. Из-за революции закрылись театры, доходы Дюма свелись к нулю. Кредиторы осаждали замок писателя. Ему пришлось продать всю мебель, театр, а вскоре и дом. К тому же суд признал его банкротом. Александр бежал в Брюссель вместе с сыном, где быстро наладил привычную светскую жизнь среди французских эмигрантов.

Пока в его родной стране всё было неспокойно, писатель много путешествовал по миру. В 1859 году он переехал в Россию, где французский был вторым языком элиты, а его произведения пользовались огромной популярностью. Дюма провёл два года в России и посетил Санкт-Петербург, Москву, Казань, Астрахань, Баку и Тбилиси. Издавал путевые книги о России, переводил Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

Александр Дюма умер в 1870 году от естественных причин в возрасте 68 лет. И был похоронен на родине, в Виллер-Коттере.

Внук чернокожей рабыни и эксцентричного маркиза, сын опального наполеоновского генерала и провинциальной трактирщицы, неутомимый донжуан и гурман, заядлый путешественник и дуэлянт, роялист и пламенный революционер, владелец «тайной плантации белых рабов», политик-неудачник, самый популярный и скандальный автор XIX века, Александр Дюма — отец прожил жизнь яркую и насыщенную, похожую на один из лучших своих романов, — писал о нем биограф Клод Шопп.

В 2002 году к 200-летию со дня рождения писателя президент Франции Жак Ширак перезахоронил его прах в мавзолее парижского пантеона, где были похоронены многие французские светила. Ширак признал расизм, который существовал во Франции, и сказал, что перезахоронение в пантеоне было способом исправить эту ошибку. Ширак отметил: хотя Франция произвела много великих писателей, никто не был так широко прочитан, как Дюма.

Автор текста: Иветта Невинная

Источник: https://news-ru.turbopages.org/news.ru/s/culture/syn-rabyni-...

Другие материалы:

Как не надо жить — 8 вещей, которым тебя может научить Алистер Кроули

Великий мечтатель — За что люди помнят Жюля Верна и до сих пор обожают его романы

Майкл Сера запускает путешествия во времени — в трейлере сериала Стивена Содерберга «Команда Z»

Как автор «Экспериментов Лэйн» изменил хоррор —Тиаки Дж. Конака и его теория ужасного

Классика кинофантастики — «Пятый элемент» (1997), режиссер Люк Бессон

31 новый российский сериал — на которые стоит обратить внимание

Синема Рутин, Кинема, К! — О новых бумажных журналах про кино

Обыкновенная история... — о биографии Олега Табакова в серии «Жизнь замечательных людей»

Красота кошмарного сна — всё, что вы хотели знать про итальянский хоррор, но стеснялись спросить

Главный художник нашего детства — Почему иллюстрации Татьяны Мавриной долгие годы не брали в печать

Звездный десантник — как Пол Верховен совращал и наказывал Голливуд

Улицы разбитых фонариков — 10 бандитских фильмов из Японии 60-х

«Скупой» Леонид Якубович — на сцене Нового театра в главной роли в спектакле по пьесе Мольера

Искусство жить — трудности коммуникации в кинематографе Аронофски

Как смотреть «Миссия: невыполнима» — гид по фильмам, трюкам и истории главной франшизы Тома Круза

Граф Монте-Кристо

Кто такой граф Монте-Кристо? Самый знаменитый литературный герой-богоборец и одновременно заветная греза униженных и оскорбленных. Богоборец – потому что откровенно не признает Божью кару после телесной смерти как кару, достойную человеческого внимания. Это проблема Бога, а поруганный человек должен делать все возможное, чтобы возмездие негодяю свершилось в земной жизни. Заветная греза – потому что почти невозможно найти такого человека, кто бы не желал увидеть возмездие, свершившееся над богатым и власть имущим злодеем, но вне революции подобное случается необычайно редко, и то лишь по причине внутренней драчки среди самих власть имущих.

Поэтому особо подчеркнем, что в художественной литературе именно граф Монте-Кристо есть аллегорическое, а потому и смягченное личным благородством героя воплощение социальной революции, которая сакрально происходит вовсе не для улучшения жизни людей, но для очищения человеческого общества от накопившегося зла власти – это и предупреждение новым властителям (как правило, малополезное), и свидетельство о возможности Божьей кары на земле. Критика упорно навязывает обществу мнение, будто в «Графе Монте-Кристо» развернута обыкновенная абстрактная схема борьбы Добра и Зла, однако сюжет, построенный на преступном произволе власти – государственной, судебной и финансовой – и на возмездии ей со стороны юридически бессильного, униженного и поруганного человека, явно опровергает такую примиренческую схему. Не зря роман «Граф Монте-Кристо» появился на свет вскоре после двух (!) французских революций и накануне третьей революции, окончательно свалившей с престола Бурбонов в лице их младшей ветви – Орлеанской династии.

Только не будем считать создателей романа революционерами. Они лишь вовремя сориентировались в обстановке и талантливо оформили несбыточную мечту обездоленных толп в мире распоясавшихся буржуа в душещипательную авантюрную историю, где в финале все злодеи оказываются наказанными, а их жертвы – относительно умиротворенными.

Роман «Граф Монте-Кристо» критики считают вершиной творчества тандема Дюма—Маке и одновременно самым мрачным и кровавым их произведением. Написан он был в 1844–1845 гг. Публиковаться роман начал в парижской «Газете Дискуссий» 28 августа 1844 г. и вышел в 136 номерах. К окончанию публикации в 1845 г. Дюма и Маке были уже в числе богатейших людей Парижа – столь грандиозным оказался успех. Дюма даже стал миллионером. Поговаривают, что после «Графа Монте-Кристо» он вообще прекратил работать самостоятельно и лишь правил написанное от его имени помощниками.

Сюжет романа был почерпнут из воспоминаний архивариуса французской полиции Жака Пеше (1758–1830), опубликованных под названием «Мемуары по материалам архива парижской полиции». Книгу эту выискал в библиотеке пронырливый Маке.

В «Мемуарах», в частности, рассказывалась история некоего сапожника Пьера Пико. В 1807 г. Пико хотел жениться на богатой девице, но трое друзей, при молчаливом согласии четвертого, решили подшутить над ним и сделали донос в полицию, будто сапожник является английским шпионом. Когда дело дошло до приговора, доносчики побоялись признаться в неудачной шутке. В результате Пико был приговорен к пожизненному заключению. В тюрьме молодой арестант оказался в одной камере с итальянским священником отцом Торри, который перед смертью завещал ему спрятанные в смутные времена в Милане сокровища.

В 1814 г., после окончательного падения Наполеона, Пико был освобожден, нашел завещанный клад и инкогнито вернулся в Париж. В годы заключения он лелеял жажду мести и немедленно взялся за ее осуществление. Одного из доносчиков бывший узник просто жестоко убил. Через два года бесследно исчез второй доносчик – его похитил Пико и запер в тайном месте, чтобы измываться, постепенно истребляя семью жертвы. Дочь врага Пико хитростью женил на бандите и сразу же сдал последнего полиции – несчастная вскоре умерла от потрясения. Затем мститель сжег трактир, принадлежавший пленнику, и окончательно разорил его семью. Сына же наказанного Пико спровоцировал на преступление и пожизненно засадил в тюрьму. Покончив с семьей, бывший сапожник зарезал своего пленника.

Однако к тому времени Пико был вычислен третьим доносчиком, который похитил мстителя и заколол. Убийца бежал в Англию, где перед кончиной в 1828 г. исповедался и рассказал священнику историю страшной мести Пико.

Конечно, авторы романтизировали эту жуткую историю, облагородили ее главных положительных героев. Дюма не удержался от того, чтобы в очередной раз не использовать всемирно прославленные образы. В частности, исследователи весьма доказательно производят имя Эдмона Дантеса от имени Данте Алигьери, согласно «Божественной комедии» побывавшего в аду, а прообразом Мерседес рассматривают Беатриче.

Некоторые идут гораздо дальше и пытаются увидеть в благородном мстителе богочеловека, земного Иисуса Христа. Дело в том, что имя граф Монте-Кристо, как известно, Дюма произвел от названия малюсенького (общая площадь 12 км2) гранитного острова Монтекристо в Тирренском море, который принадлежит Италии, входит в состав Тосканского архипелага и расположен на полпути между итальянским побережьем и Корсикой. Название острова в переводе с итальянского означает «Гора Христа». Дюма побывал на острове во время своего средиземноморского путешествия и был потрясен его мрачным видом.

В любом случае, Монте-Кристо – это сверхчеловек, предницшеанский герой, явившийся для воздаяния Божьего возмездия злодеям на земле. Возможно даже, что он стал слепым орудием высших сил, поскольку по логике своего характера оказывается неспособным на абсолютную жестокость и страдает от содеянного им же зла.

С другой стороны, Монте-Кристо является свидетельством бессилия земного мстителя перед лицом человеческого злодейства. Да, Дантес покарал своих обидчиков, но сам остался несчастным, сделал несчастными всех, кого любил, а негодяев и преступников на земле не стало меньше – ни во власти, ни среди малых мира сего. Скорее наоборот.

Лучшие экранизации романа были осуществлены французскими кинематографистами.

Виктор Николаевич Еремин, «100 великих литературных героев», 2009г.