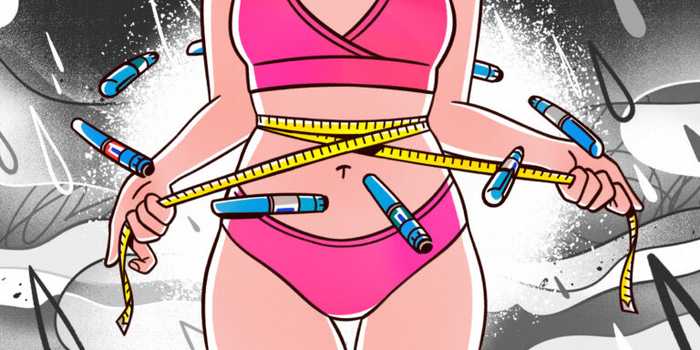

Свершилось! Журнал Science назвал «прорывом 2023 года» открытие лекарства от ожирения — вещества под названием семаглутид. Он же — Оземпик. Неужели дождались? После сотен вредных и шарлатанских диет, чудо-приборов, опасных для жизни БАДов — есть научная, доказательная таблетка от лишнего веса? Давайте разбираться!

История такая: датская фармкомпания Novo Nordisk разработала новое лекарство от диабета, «Оземпик». Оказалось, что оно также приводит к потере веса — по сути, лекарство стало первой в истории научно обоснованной, достаточно безопасной «таблеткой для похудения». Вокруг «Оземпика» начался огромный ажиотаж: его стали подделывать, возить контрабандой, назначать из-под полы, о нём говорит весь TikTok и YouTube. Одновременно появилась информация о том, что не всё так просто: у «Оземпика» страшные побочные эффекты, которые могут человека искалечить.

И наконец в конце 2023 года авторитетный журнал Science назвал «Оземпик» прорывом года в науке. Но не за возможность похудеть. И даже не за пользу для диабетиков. А за что?

Итак, из сегодняшнего поста вы узнаете:

Откуда берется ожирение;

Насколько полнота зависит от генетики;

На что готовы люди, чтобы сбросить вес;

Как на самом деле работает Оземпик… и почему он стал сенсацией дважды.

Вообще похудение — лучший пример того, как недобросовестные люди используют ошибки нашего мышления. Тысячи диет, зачастую вредных и опасных, мифов и суеверий — иллюстрация того, насколько важно рационально относиться и к чужим заявлениям, и к собственным эмоциям.

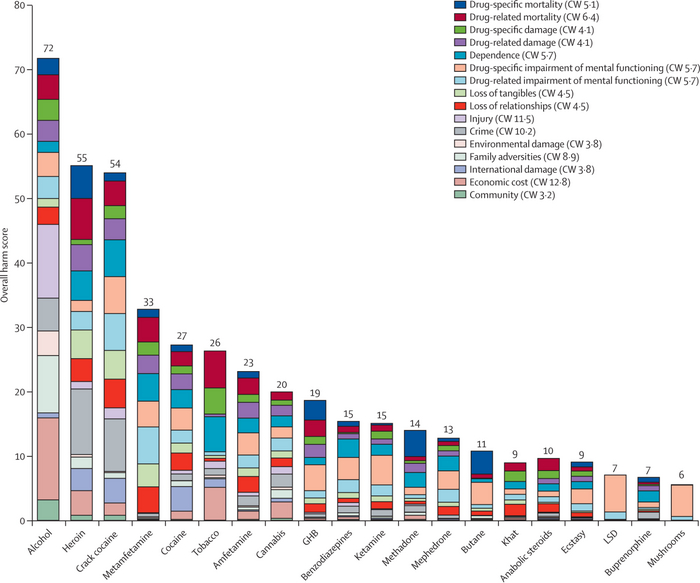

Многие считают, что у людей с лишним весом проблемы с силой воли. Этакий признак деградации человечества: вот раньше были люди-титаны, а теперь жизнь стала лёгкая, народ пошёл ленивый, прожорливый, глупый, вот и толстеют. Никаких лекарств толстякам — пусть тренируют выдержку! Но я с этим не согласен. Во-первых, нравится нам это или нет, избыточный вес — это реальная, масштабная проблема для множества стран: она касается каждого третьего человека на планете.

Считается, что в США лишний вес у 70% взрослых, а в Европейском Союзе больше половины граждан страдают от ожирения. По свежим данным ВОЗ, в России лишний вес у каждого четвёртого. Всего по миру в 2016 году с проблемой лишнего веса столкнулись 2 млрд взрослых людей, ещё 650 млн страдали от ожирения. Это в три раза больше, чем в 1975 году. Даже среди детей и подростков ожирение встречается у каждого пятого.

Обратите внимание: лишний вес и ожирение — не одно и то же. Лишний, или избыточный вес — это когда индекс массы тела от 25 до 30 единиц. А ожирение, при котором вес уже угрожает здоровью — если индекс массы тела выше 30. И эта угроза достаточно серьёзная. Согласно исследованиям, индекс массы тела 30–35 (то есть ожирение первой степени) в среднем отнимает у человека не меньше 3 лет жизни, а индекс выше 40 отнимает целых десять лет.

В общем, ожирение — большая медицинская проблема. Она снижает качество жизни, а ещё повышает риск диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. И, как мы недавно узнали, риск смертности при ковиде. Поэтому, что бы вы лично не думали о полных людях, это почти сорок процентов всего населения Земли. Они имеют право на здоровье точно так же, как человек с больным зубом или аппендицитом.

Есть и вторая причина, по которой нужно искать безопасное лекарство от ожирения. Люди предпринимают попытки сбросить вес уже тысячи лет. И всё это время им впаривают множество невероятных методов и хитростей, которые далеко не безобидны — и порой приводят к трагичным последствиям.

Так, сейчас продаются тысячи разных БАДов для похудения, состав которых никак не регулируется. Из-за этого в них часто добавляют лекарства, которые уже запретили к продаже. Например, слабительное фенилфтолеин, снятое с продажи из-за повышения риска рака. Или сибутрамин — он действительно снижает аппетит и повышает настроение, но бонусом идёт повышенный риск инфаркта и инсульта.

И наконец, старые добрые амфетамины. От них тоже пропадает аппетит. В США в 50-е годы был целый бум амфетаминовых средств для похудения. Но они используются и сейчас: в 2016 году врачи описали случай 35-летней женщины, которая думала, что принимает натуральную спортивную добавку — а получила обширный инфаркт и положительный тест на амфетамины. Бывали даже примеры опасных сертифицированных лекарств от ожирения. На фоне приема популярной в 90-е годы комбинации для похудения фенфлурамин/фентермин («фен-фен») у многих людей возникали нарушения работы сердечных клапанов (известны даже смертельные исходы). Лекарство отозвали, а у производителя до сих пор пытаются взыскать 14 миллиардов долларов.

Рука об руку с физическим вредом от ожирения идёт вред психологический. Расстройства пищевого поведения — анорексия и булимия — смертельно опасны для человека, могут погубить его здоровье и жизнь. Они приносят миллионам людей гораздо больше вреда, чем само ожирение и тем более небольшой лишний вес.

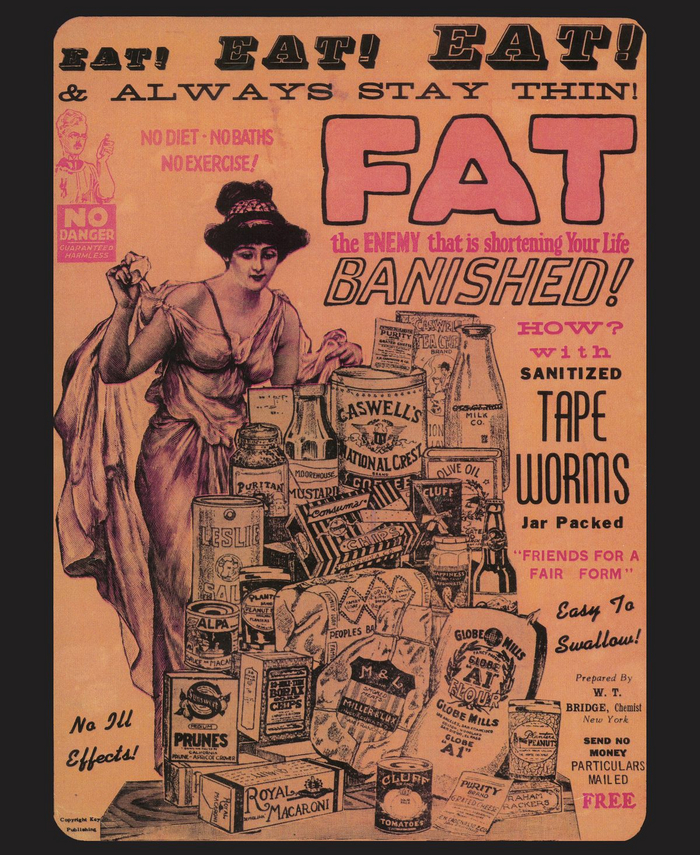

Ожирение — это вовсе не какая-то новинка, как многие думают. Это не болезнь современной эпохи. Ещё в XIX веке вошла в моду болезненная, чахоточная худоба. Ради неё люди так же хватались за чудесные диеты и волшебные средства. Тогда в них добавляли мышьяк и стрихнин — якобы чтобы «ускорить пищеварение». Понятно, что от ядов люди хирели и тощали. А некоторые принимали слишком много таблеток и погибали. Кто-то даже намеренно заражал себя глистами, яйцами ленточного червя. Считалось, что червь будет съедать часть калорий, и при том же рационе можно будет похудеть.

Сейчас у нас есть отличные антигельминтные средства, которые могут надёжно вывести паразитов. А тогда существовала целая куча народных поверий про избавление от глистов. Например, что их можно выманить из тела молоком или стейком! Молоко нужно было поставить перед лицом человека, поморив его перед этим голодом. Учуяв молоко, червь поднимется, вылезет из горла — тогда отодвигайте блюдце дальше и дальше, чтобы глист вылез до конца.

Другой рецепт назывался «29 стейков и молоток»: 29 дней подряд нужно было есть жирный стейк, а на тридцатый воздержаться. Тогда ночью червь высунется из заднего прохода — «где мой стейк»? Тут-то его и стукнут по голове молотком. Это мне напоминает историю, как я в детстве делал ловушку для лепреконов. Ловушка состояла из воздушного шарика и коробки. Лепрекон придет надувать шарик, а мы его коробкой закроем.

Увы, кое-где до сих пор торгуют яйцами паразитов. В 2022 году врачи изучили случай девушки, которая в надежде похудеть купила пилюли якобы с яйцами бычьего цепня. К сожалению, вместо яиц бычьего цепня (который не настолько опасен для человека) ушлые китайские лекари положили в капсулы яйца свиного цепня, личинки которого могут вызвать цистицеркоз. В итоге сотни личинок червей расплодились у девушки везде: в мозгу, мышцах, печени, языке и даже на лице — принеся ей немало страданий. К счастью, сейчас не XIX век, и после курса антигельминтных препаратов девушка выздоровела.

В общем, люди готовы идти на потрясающе идиотские вещи, чтобы похудеть — и потом бороться с последствиями своего похудения. И в обозримом будущем это вряд ли изменится. Поэтому рациональный выход со стороны учёных — изобрести действенную и безопасную терапию против ожирения.

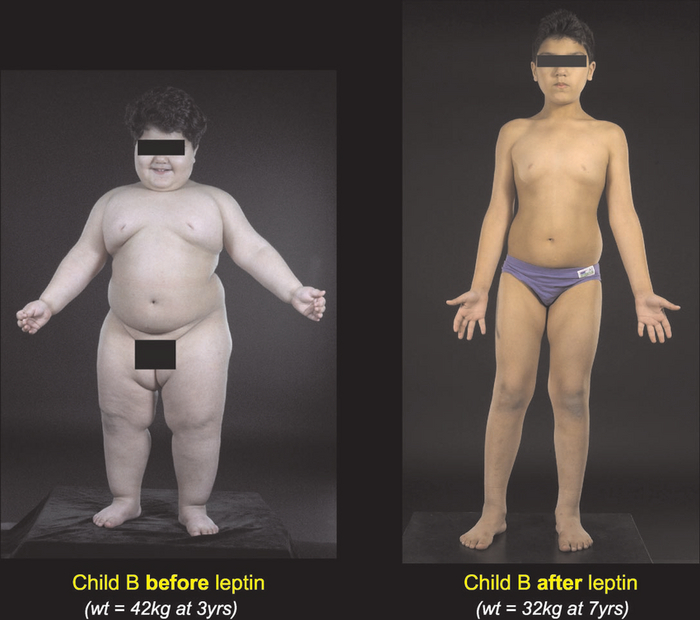

В 1990-х годах учёные обнаружили, что, если давать мышам лептин — гормон насыщения — они начинают меньше есть и худеют. Люди загорелись надеждой: вот оно, лекарство для худобы! Компания Amgen срочно выкупила патент у изобретателя за 20 миллионов долларов. Но оказалось, что у большинства людей этого гормона и так вырабатывается вдоволь. Лечение лептином помогло только редким людям, у которых из-за врождённой мутации была нарушена выработка этого гормона. Однако история с лептином — явный пример того, как генетика влияет на избыточный вес. А что, если есть и другие гены или гормоны, которые влияют на наше пищевое поведение?

Естественно, я как биолог прежде всего пошёл смотреть: может, уже нашли генетические варианты, которые надёжно ассоциируются с полнотой? Как обычно, на помощь пришли близнецовые исследования (когда берут пары генетически идентичных и неидентичных людей и смотрят на их различия в ходе жизни). Они показали, что наследуемость ожирения составляет от 40 до 70%. То есть да — генетика сильно влияет на вес человека. Можно сказать так: наш вес примерно в равной степени зависит от генетики и образа жизни. Если мы видим человека с ожирением, высока вероятность, что от лишнего веса страдают и его родственники.

Получается, дело закрыто? Как минимум наполовину наш вес определяют гены. Ничего не поделаешь. К счастью, есть нюанс. «Генетическое ожирение» делится на два очень разных типа. Первый тип — это моногенное ожирение. Его активируют очень конкретные генетические мутации, которые мы можем определить. Такое ожирение проявляется с самого детства, оно тяжёлое, с ним почти невозможно справиться. Спорт и диеты тут особо не помогут, нужно лечение. В общем, моногенное ожирение — тяжёлое врождённое заболевание, и сила воли тут ни при чём.

Второй тип — это полигенное, или обычное ожирение. На него влияют десятки или даже сотни разных генов и относительно слабых мутаций — но каждая из них вносит очень маленький вклад в общую предрасположенность к полноте. Поэтому полигенное ожирение — это плавный спектр. У кого-то соответствующих генетических вариантов побольше, у кого-то поменьше. У кого-то сильная склонность к ожирению, а у кого-то слабая. А дальше ваш образ жизни или даёт этой склонности реализоваться, или нет. Что-то всегда в ваших руках.

С другой стороны, это означает, что ваши возможности победить лишний вес ограничены! Например, среди «полигенных» факторов есть один генетический вариант, который сам по себе — в одиночку! — повышает вероятность ожирения на 23%. Это немало. Поэтому, если у вас высокая полигенная предрасположенность к ожирению, даже упорный ЗОЖ, здоровое питание и спорт лишь снизят вероятность лишнего веса примерно на 30–40%. Это неплохо, но гарантии нет. Скорее всего, вы будете здоровым человеком, но дородным. Как Портос.

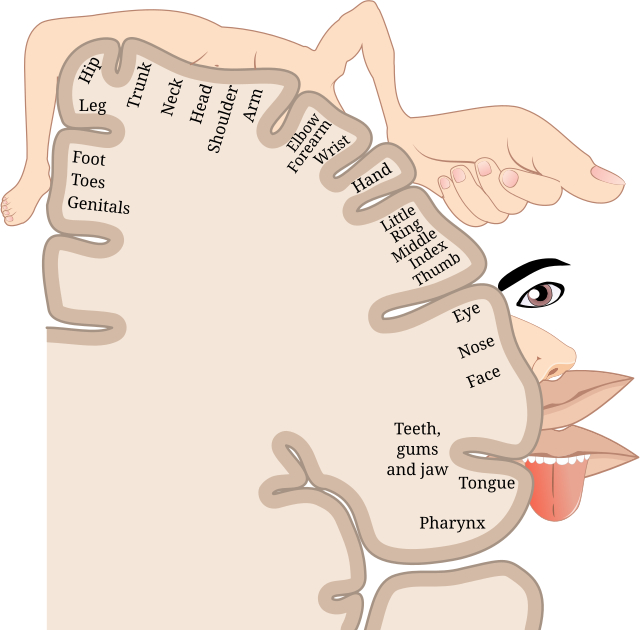

Но дальше кроется самое интересное. Обычно кажется, что генетика влияет именно на усвоение пищи или отложение жира. Мы так и говорим: «у меня просто метаболизм медленный», или «еда липнет к рёбрам». Но учёные обнаружили, что самые важные гены, которые связаны и с моногенным, и с полигенным ожирением, влияют не на создание жира, не на усвоение пищи — а на работу центральной нервной системы, на пищевое поведение человека.

А если совсем точно — на различные нейронные пути и гормоны, которые отвечают за удовольствие от еды, за чувство голода и насыщение. То есть можно сказать, что для склонных к ожирению людей еда действительно более желанна. Им буквально физически сложнее остановиться есть. Очень грубо это можно сравнить с тягой к алкоголю: один человек может выпить бокал вина и пойти домой. А человек со склонностью к алкоголизму не удержится и будет пить, пока не кончится выпивка. Генетическая предрасположенность к полноте — тоже реальный фактор, который меняет поведение человека.

Я упомянул, что склонность к полноте наследуется на 40–70%. Исследователи также нашли участки генома, которые точно связаны с полигенным ожирением. Но пока что специалисты смогли объяснить лишь малую часть этого суммарного большого вклада. Так что мы ещё не до конца понимаем всю генетику полигенного ожирения. Пока что нельзя взять анализ ДНК у человека и точно определить, будет ли он страдать от лишнего веса — за исключением тяжёлых моногенных случаев.

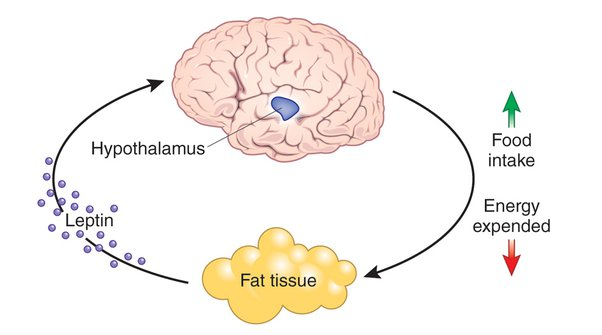

Для примера давайте ещё раз вернёмся к истории про лептин. Этот гормон производится в жировой ткани: чем больше жира, тем больше лептина. А чем больше лептина, тем меньше хочется есть. Как это работает? Лептин воздействует на гипоталамус: это участок мозга, который среди прочего управляет насыщением, принимает сигналы о поступлении пищи, вызывает или подавляет аппетит. Казалось бы, получается отличная обратная связь: чем больше жира, тем меньше хочется есть. Проблема в том, что это не единственный гормон, который влияет на насыщение. Помимо лептина работает множество других молекул и гормонов. Видимо, нарушение в их выработке и приводит к полигенному ожирению — когда человек ест даже тогда, когда уже пресытился.

В истории науки пока что не было ни одного серьезного медицинского прорыва в контроле за весом. Всё, что учёные выяснили — нужно меньше есть, больше двигаться и считать калории. Но оказалось, что людям это делать очень сложно. И генетики узнали, почему: по-видимому, большинство генов, связанных с обычным ожирением — это гены, влияющие на наше пищевое поведение.

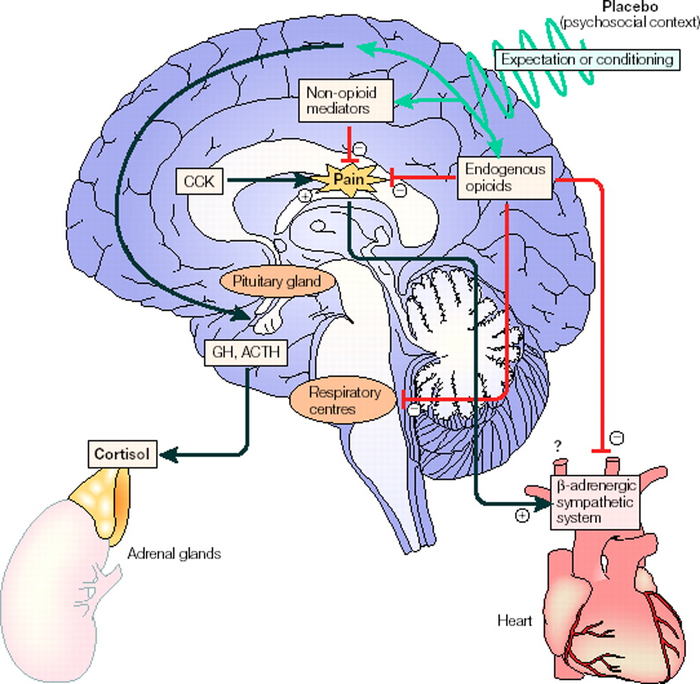

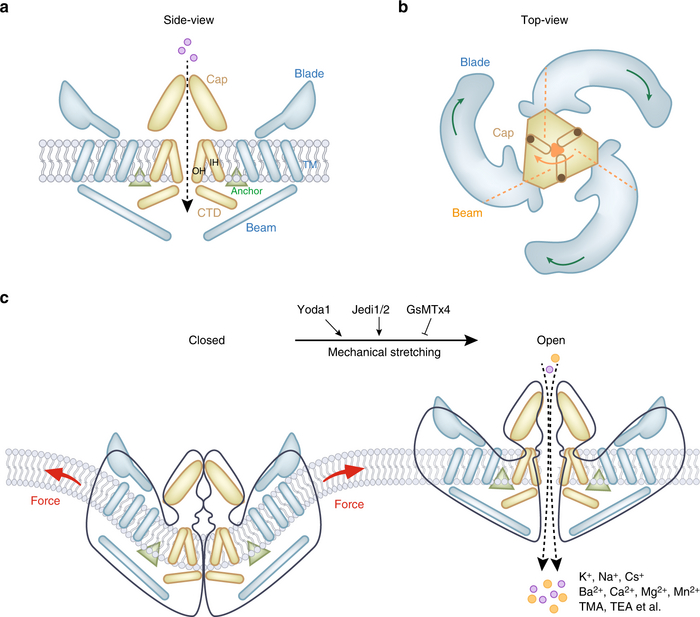

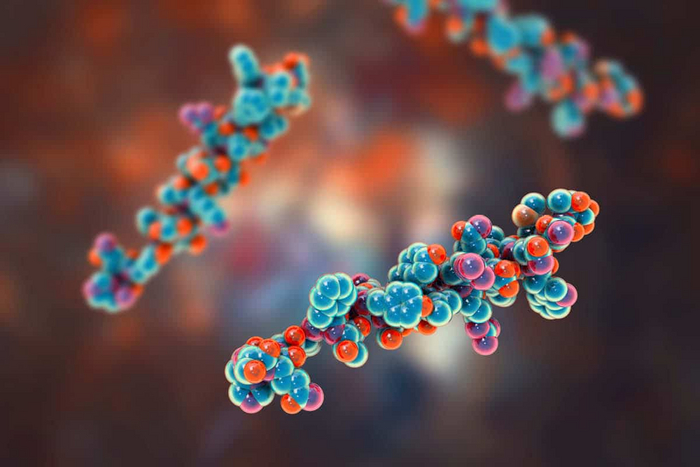

Какой из этого вывод? Конечно же, нужно модифицировать поведение! Так мы наконец подошли к герою нашего поста — лекарству семаглутид, оно же «Оземпик». Его история началась больше сорока лет назад, в 1980-х годах. Учёные обнаружили у человека новый гормон, GLP-1 — глюкагоноподобный пептид-1. Это маленький пептид длиной в три десятка аминокислот, который вырабатывается в кишечнике, когда в организм поступает пища — своего рода сигнал насыщения.

Но насыщение учёных не очень интересовало: их поразило то, насколько хорошо GLP-1 повышает уровень инсулина и снижает уровень глюкозы в крови — как раз то, что нужно диабетикам. Мало того, оказалось, что этот гормон даже способствует выживанию и делению клеток, которые производят инсулин — то есть он борется не только с симптомами, но и с причиной заболевания.

Так родилась длинная цепочка разных лекарств, которые называются «агонисты GLP-1». Что это значит? Вместо того чтобы производить и вкалывать сам гормон, учёные стали искать другие вещества, которые нажимают на те же «кнопки» в мозгу (то есть активируют рецепторы GLP-1) — и при этом дольше действуют, лучше хранятся, проще и дешевле в производстве. Такую молекулу, похожую на GLP-1, нашли в неожиданном месте: в ядовитых железах ящерицы под названием Аризонский Ядозуб, или Gila Monster.

В конце 1990-х эту молекулу научились синтезировать в лаборатории — и получилось лекарство под названием эксенатид. А в 2005 году американский санэпиднадзор, FDA, одобрил эксенатид как лекарство от диабета второй очереди — то есть на случай, если обычные лекарства плохо справляются. И эксенатид стал прорывом в лечении диабета! С тех пор им регулярно пользуются миллионы людей с диабетом 2 типа.

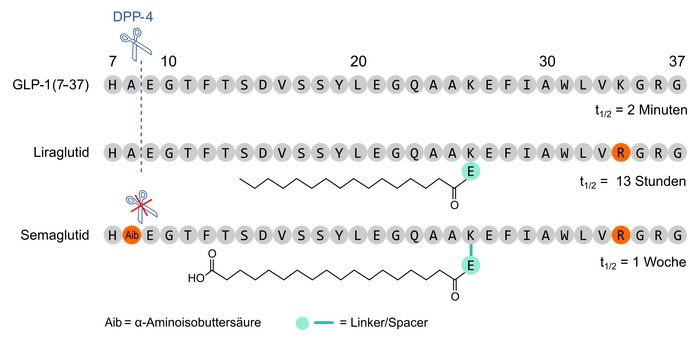

Разумеется, все фармкомпании тут же побежали искать аналоги GLP-1. Но у большинства из них была проблема: их нужно было колоть внутримышечно не реже раза в сутки, а то и чаще. Дело в том, что гормон GLP-1 очень быстро распадается в теле. Обычно, как только GLP-1 выделяется, его почти сразу начинает разлагать фермент дипептидилпептидаза-4. Поэтому из всего гормона, созданного в кишечнике, лишь небольшая часть достигает даже кровеносной системы. А чтобы добраться до мозга, у него есть всего 2 минуты — это время его полураспада.

Поэтому учёные из датской фармкорпорации Novo Nordisk решили отредактировать сам гормон GLP-1: они убрали у него ту мишень, в которую прицеливалась пептидаза для его разрушения. Для этого они отрезали у GLP-1 кусочек и сделали небольшие замены аминокислот — там, где его обычно режет пептидаза.

Но на этом в Novo Nordisk не остановились. Они приделали к одной из аминокислот дополнительную длинную цепочку из атомов углерода. Она служила чем-то вроде «крюка», которым GLP-1 прицепляется к альбумину в крови. Альбумин — самый распространённый белок в крови. Поэтому измененный GLP-1 не только перестал бояться пептидазы, но и начал с лёгкостью плавать по всей кровеносной системе. В итоге удалось получить невероятный результат: в норме время полураспада GLP-1 в организме — 2 минуты. А стало — неделя! Жизнь гормона увеличилась в 5000 раз.

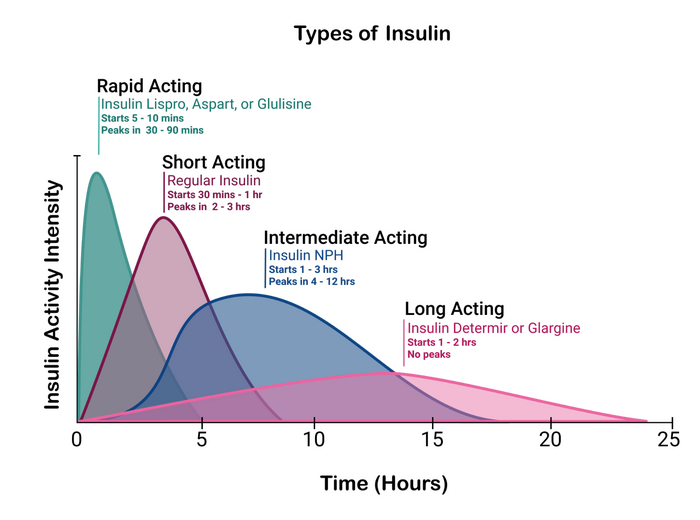

Новую молекулу назвали семаглутид. В 2012 году Novo Nordisk выпустила её на рынок под названием «Оземпик» — как новейшее лекарство от диабета. Кстати, похожий трюк учёные провернули с инсулином. Раньше врачи использовали инсулин из трупов или животных, который быстро распадался в теле. Его нужно было часто колоть. А потом с помощью генной инженерии и бактериальных ГМО-ферм научились создавать модифицированные аналоги инсулина с любым нужным профилем действия: хочешь, подействует очень быстро, хочешь — будет работать очень долго. Тут похожий механизм. С помощью генной инженерии и химических модификаций мы взяли природную молекулу и усовершенствовали её под наши нужды.

Лекарство от диабета — это очень хорошо. Но при чём тут лекарство от ожирения? Уже в 2000-х годах среди желающих похудеть начали ходить слухи о том, что некие лекарства от диабета помогают сбросить вес. Ведь по сути гормон GLP-1 — это сигнал насыщения. Принял его — снизился аппетит — меньше приём калорий — теряется вес. Поэтому благодаря «сарафанному радио» люди пробовали принимать для похудения уже эксенатид из ящериц — не дожидаясь одобрения учёных.

Но и сами учёные не зевали. Уже в 2012 году вышел обзор 29 разных экспериментов с эксенатидом и другими ранними аналогами — в общей сложности на 10 тысяч участниках.

Результаты были скромные, но однозначные: у пациентов с ожирением, неважно, с диабетом или без, действительно снижался вес.

Но почему настолько популярным для похудения стал именно Оземпик?

Вспомните: натуральный гормон GLP-1 разлагается всего за пару минут. Поэтому его бесполезно давать человеку для похудения. Ведь, чтобы снизить аппетит, гормон пришлось бы вкалывать в больших дозах и очень часто. А вот Оземпик живёт в пять тысяч раз дольше. Поэтому достаточно вколоть одну небольшую дозу раз в неделю.

Звёздный час для «Оземпика» наступил в 2017 году: его одобрила американская FDA. Использование диабетического лекарства не по исходному назначению стало по-настоящему массовым. Такую золотую жилу Novo Nordisk игнорировать не могла — и спешно провела большое, качественное, рандомизированное двойное слепое исследование семаглутида. В нём приняли участие 2000 человек с ожирением из 16 стран. Им на год снизили приём калорий. При этом часть участников еженедельно принимала семаглутид, а часть — плацебо. Что важно, после этого их отпустили на два месяца без контроля за диетой, без семаглутида или плацебо.

Так вот: у пациентов, принимавших семаглутид, даже после 7 недель свободы вес был ниже в среднем на 15%. А в группе с плацебо итоговый вес был ниже всего на 2,4%. Это был по-настоящему отличный результат, да ещё и напечатанный в авторитетном журнале.

Novo Nordisk не растерялась. В 2021 году, сразу после выхода большого исследования, FDA уже сертифицировала новое лекарство, Вегови — точно такой же семаглутид, но под новым названием... и уже конкретно для борьбы с ожирением. Это была настоящая сенсация. Об обоих лекарствах заговорили в блогах, их использовали знаменитости — от Илона Маска, Вупи Голдберг и Эми Шумер до Опры и даже Бориса Джонсона. Препараты начали подделывать и назначать из-под полы, а спрос на американский диплом диетолога (который имеет право выписывать Вегови) в 2023 году вырос в полтора раза.

По статистике, в 2023 году Оземпик либо Вегови прописали почти двум процентам населения США: это 5 с половиной миллионов человек! Доходы Novo Nordisk от семаглутида просто абсурдны: считается, что почти весь годовой прирост ВВП Дании в прошлом году произошёл за счёт увеличения оборота датских фармкомпаний — и львиную долю в этом росте обеспечила Novo Nordisk.

Естественно, другие фармгиганты не сидели сложа руки. Самый известный аналог семаглутида — тирзепатид, разработанный корпорацией Eli Lilly под торговой маркой Mounjaro. Он уже принёс ей несколько миллиардов долларов. Тирзепатид не нарушает патент датчан, потому что имитирует сразу два гормона: GLP-1 и GIP. При этом Eli Lilly тоже не скрывает его «двойного назначения»: в конце 2023 года корпорация объявила об испытаниях тирзепатида для лечения ожирения у детей от 6 лет.

Так за что журнал Science назвал семаглутид «прорывом года» в 2023 году? Не за борьбу с диабетом. И даже не за возможность похудеть. Дело в том, что в декабре 2023-го вышло исследование на большой выборке испытуемых, где показали: семаглутид помогает не только диабетикам и худеющим. Выяснилось, что у обычных людей — без диабета, но с ожирением — семаглутид снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 20%. То есть это лекарство, которое не просто помогает сбросить вес — оно буквально спасает полным людям жизнь!

Сейчас кардиологи осторожно удивляются эффективности семаглутида в борьбе с сердечными болезнями. Например, ещё одно свежее исследование на людях с ожирением и тяжелыми проблемами с сердцем показало: у принимавших семаглутид улучшение «индекса сердечного здоровья» за год было в два раза больше, а потеря лишнего веса — в пять раз больше по сравнению с плацебо.

В другом исследовании люди с сильным ожирением и гипертонией девять месяцев принимали тирзепатид (он же Мунджаро, лекарство-конкурент семаглутида). И они не только сбросили вес: у них снизилось давление. А эффект потери веса был сопоставим с эффектом от ушивания желудка.

Я уже говорил, почему бороться с ожирением, по моему мнению, — благородная и рациональная цель для медицины. Но, конечно же, сердечно-сосудистые заболевания — это убийца во много раз более опасный и вездесущий: 32% всех смертей по миру вызваны именно ими. И если раньше множество экстремальных диет и БАДов для похудения наносили здоровью людей серьезный вред (в том числе сердцу — как сибутрамин, «фен-фен» и амфетамины), то в лице этих новых препаратов мы имеем средство, которое одновременно борется с ожирением, улучшает ситуацию с сахаром в крови и даже защищает от болезней сердца.

Неужели всё так безоблачно? Проблемы есть. И их несколько. Во-первых, пока что этот препарат дорогой. Месячный курс «Вегови» в США стоит 1350 долларов. Естественно, обычно это покрывает медицинская страховка — но из-за ажиотажа многие страховщики отказываются компенсировать Оземпик или Вегови, если подозревают, что человек просто хочет похудеть. Впрочем, патент рано или поздно истечёт.

Во-вторых, в январе 2024 года вышло несколько нашумевших статей с леденящими душу историями, самая яркая из которых звучит так: «Эта женщина всю оставшуюся жизнь будет страдать поносом». Суть статей — у Оземпика и Мунджаро, принимаемых для похудения, есть побочные эффекты, в основном со стороны ЖКТ. И среди них — паралич желудка — гастропарез. Вообще частой причиной этого диагноза является сам диабет, при котором могут повреждаться нервные волокна, идущие к мускулатуре кишечника — поэтому говорить о причинно-следственных связях нужно с осторожностью. Но действительно, Оземпик, Мунджаро и их аналоги помимо прочего замедляют сокращения желудка. И в случае, когда у человека моторика желудка от природы очень медленная, есть риск полностью нарушить пищеварение.

Третий подвох выглядит так: оказалось, что есть как минимум одно заболевание, риск которого, по-видимому, увеличивается от приёма аналогов GLP-1. Уже десять лет назад были работы, которые утверждали: от агонистов GLP-1 у мышей более активно начинают делиться клетки щитовидной железы. А это может повышать риск рака. С тех пор огромное количество людей — как минимум миллионы диабетиков по всему миру — принимало эти препараты. И недавно вышла новая статья, уже о людях. Действительно, на выборке в десятки тысяч людей показано, что эти препараты повышают риск появления рака щитовидки примерно на 60%.

Но есть одна тонкость. Дело в том, что смертность от рака щитовидки — примерно 0,5 случая на 100 000 человек в год (половина тысячной доли процента). Этот рак редкий и очень хорошо лечится. Поэтому, даже если увеличить этот крошечный риск в полтора раза, всё равно он будет очень мал. Поэтому тут остаётся лишь взвесить за и против: перевешивает ли польза риск? Вполне возможно, что ещё как. Ведь GLP-1, похоже, имеет и другую пользу, кроме защиты от диабета, сердечных болезней и лишнего веса.

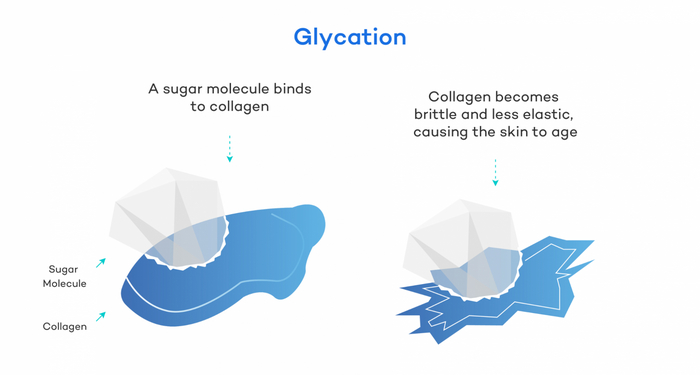

Например, в 2021 году вышел обзор, который показал: на фоне приема аналогов GLP-1 может снижаться риск таких серьёзных заболеваний, как неалкогольный жировой гепатоз и даже болезнь Альцгеймера. Кроме того, в последнее время выяснилось, что гипергликемия (избыток сахара в крови) — это один из факторов старения. Если вкратце — сахара умеют связываться с белками соединительной ткани в организме. От этого, например, становятся жёсткими и неэластичными стенки артерий (что повышает давление). В общем, аналоги GLP-1 борются с целым веером факторов, которые угрожают пожилым людям.

Лучший способ оценить эффект от новых лекарств — посмотреть на общую смертность от всех причин. Тут она повысилась, тут понизилась — а куда уходит суммарный эффект, в плюс или минус? Такой обзор уже сделали, и даже не один. Вывод — у диабетиков 2 типа от аналогов GLP-1 общая смертность снижается примерно на 11%. Увы, пока что для пациентов без диабета такого взвешивания не проводили.

Более того, есть ещё один фактор старения, который может усиливаться из-за GLP-1. В экспериментах показали: мыши (хоть и не всех линий) живут сильно дольше, если их прием калорий ограничить. Если конкретнее — у них активируются определённые сигнальные пути, которые усиливают аутофагию (очистку клеток от внутреннего мусора) и подавляют активацию рецепторов инсулиноподобного фактора роста (это помогает клеткам лучше ремонтировать себя). Поначалу учёные обрадовались и решили проверить это на людях — но выяснилось, что у людей недоедание ассоциируется с повышенной смертностью. Как и переедание. Вероятно у нас, как у весьма долгоживущих организмов, многие механизмы, которые активируются у мышей в ответ на голодание, уже и так работают.

Однако есть свидетельства, что при приёме аналогов GLP-1 эти механизмы, наоборот, ослабляются. Ведь организм почти всё время чувствует, будто насыщен. Я предполагаю, что это может привести к некоторому ускорению старения, но это не точно.

Выходит палка о двух концах: один фактор старения GLP-1 снижает, другой может увеличивать. Но это не значит, что всё пропало: ведь мы можем оставить позитивные эффекты (снижаем сахар в крови, уменьшаем вес и артериальное давление) — а вред скомпенсировать с помощью других потенциальных препаратов от старения, которые усиливают эти механизмы — например, рапамицина (если что, это не медицинская рекомендация и ученым это все еще предстоит исследовать).

То есть наша задача в будущем — найти все плюсы и их усилить. А небольшие минусы — устранить. Собственно, так же мы делаем с любыми лекарствами: когда мы узнали, что в коре ивы есть вещества, которые снижают воспаление и лечат головную боль, мы не остановились на том, чтобы просто жевать кору. Мы нашли, выделили это вещество — и получили аспирин.

Если что, этот пост — не реклама лекарства. Я не призываю никого принимать никакие препараты и не провозглашаю, что мы нашли идеальное средство от полноты. Я написал этот текст как научный журналист, который хочет проследить за развитием науки. А открытие агонистов GLP-1 — очень важное открытие, которое, вполне возможно, скоро получит Нобелевскую премию.

Почему я так думаю? Препарат уже проверили на огромном количестве людей (миллионы диабетиков принимают все эти лекарства больше десяти лет), о нём написано много литературы. Оно имеет большую социальную значимость, причём сразу по нескольким линиям: и диабет, и ожирение, и гипертония. И наконец, первооткрыватели GLP-1 уже удостоились авторитетных наград, которые обычно предшествуют Нобелевке по медицине — например, Canada Gairdner International Award.

Я уверен, что в обозримом будущем лекарства, о которых шла речь в тексте, станут вездесущими — как сегодня инсулин, например. А пока не забывайте о лёгких физических нагрузках, полноценном сне и разнообразной пище. И не забывайте подписаться на меня здесь, на Пикабу, — а я буду держать вас в курсе новостей об Оземпике и других научных прорывах :)

UPD:

Уточнение в абзаце про БАДы — «фенилфтолеин» должен быть «фенолфталеином».