Сновидения: механизм, функции и история

Введение.

Сновидения — это важный феномен человеческой психики, представляющий собой сложный продукт работы мозга и занимающий значительную часть жизни человека, но остающийся загадкой на стыке нейробиологии, психологии и антропологии. Данная статья систематизирует современные научные данные о природе снов: от их сенсорных характеристик и механизмов формирования до эволюционных функций, - а также рассматривает историко-культурную трансформацию представлений о природе и значении снов – от шаманизма и античных сонников до психоанализа и современных нейрокогнитивных моделей.

Общая характеристика сновидений.

Сновидение – это непрерывная последовательность образов, идей, мыслей, эмоций и ощущений (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), формируемых в течение сна, из которых складывается повествование, которое человек может помнить после пробуждения. Из 70 лет жизни человек спит около 23 лет, из которых 8 лет видит сновидения, а остальные 15 лет сна проходят без них.

За ночь человеку снится от 3 до 6 сновидений, причем каждое из них длится в среднем около 5–20 минут, хотя сновидец может воспринимать его как нечто гораздо более продолжительное[1]. Взрослые в среднем вспоминают около двух снов в неделю[2][3]. У людей в среднем в 85-96% сновидений присутствуют визуальные ощущения, в 25-69% - слуховые, в 1-11% - тактильные, в 7% - обонятельные и в 2% - вкусовые[4][5]. Причина, по которой существует так много преимущественно визуальных снов, заключается в том, что зрение у людей является наиболее важным источником информации.

Визуальная природа снов, как правило, очень фантастична: различные места и объекты постоянно смешиваются друг с другом, хотя визуальные образы обычно и отражают воспоминания и опыт человека, они могут принимать крайне преувеличенные и причудливые формы. Некоторые сны могут рассказывать сложные истории, в которых сновидец попадает в совершенно новые, сложные миры, а впоследствии просыпается с идеями, мыслями и чувствами, которых никогда не испытывал до сна.

Некоторым сны вспоминаются тусклыми и обесцвеченными, другим, напротив, - яркими и насыщенными. Красочные сны обычно свойственны детям или людям с развитым воображением. Около 12% людей видят сны черно-белыми[6]. Кроме того, 25% людей, которые в детстве смотрели только черно-белые фильмы и черно-белый телевизор, также видят сны черно-белыми[7]. Люди, которые слепы от рождения, не видят снов. Содержимое их снов связано с другими органами чувств, такими как слух, осязание, обоняние и вкус, которые присутствуют с рождения[8].

Обычно человек не понимает, что он спит. Однако иногда человек может сохранить свое сознание в сновидении, понять, что он спит, и иногда даже частично или полностью управлять сюжетом сновидения. Такие сновидения называются осознанными сновидения. Способность людей проявлять осознанность в сновидениях различна: некоторые люди от природы умеют управлять сновидениями, а другим необходимо развивать в себе эту способность. Контроль над сном улучшается при регулярной практике осознанных сновидений[9].

Запоминание сновидений ненадежно, так как часть мозга, ответственная за преобразование кратковременной памяти в долговременную, подавляется во время сна. На запоминание сновидений влияет несколько факторов:

1) Сновидения чаще запоминаются женщинам, чем мужчинам;

2) Сновидения чаще запоминаются, если человека разбудить во время просмотра сновидения[10];

3) Сновидение может вспомниться после просмотра или прослушивания определенного триггера или стимула;

4) Чаще запоминаются значимые, яркие, насыщенные, интенсивные и необычные сновидения;

5) Сновидения чаще запоминаются, если у человека в течение дня случаются яркие и необычные события;

6) Сновидения чаще запоминаются людьми с высокими показателями по шкалам креативности, воображения, фантазии, открытости новому опыту, мечтательности и гипнабельности;

7) Сновидения чаще запоминаются людьми с высоким уровнем шизотипии (склонности к психозам)[11];

8) Чаще запоминаются те сновидения, что непосредственно предшествуют пробуждению[12].

Механизм сновидений.

Сновидения формируются, в основном, в фазе быстрого сна, когда активность мозга высока и напоминает бодрствование, однако люди также могут иногда видеть сны и во время других фаз сна. Так, новейшие исследования доказывают, что сновидения возникают и во время фазы медленного сна, но эти сны более короткие, фрагментарные, менее яркие, менее образные, не такие эмоциональные и более реалистичные[13][14][15][16].

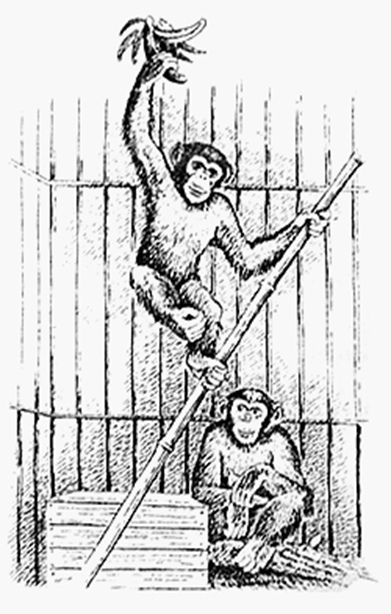

Поскольку фаза быстрого сна также обнаруживается и у многих других видов животных, кроме человека, возможно, что и эти животные тоже видят сны[17]. Однако для изучения сновидений необходимо получать отчёты о воспоминаниях субъекта о его сновидениях, а так как другие животные не могут рассказать людям о своих снах, наличие у них сновидений на данный момент недоказуемо, равно как и наличие сновидений у человеческих зародышей или довербальных младенцев[18].

На данный момент у науки нет единого мнения насчет того, в какой части мозга возникают сновидения или в этом задействованы несколько областей мозга, так как в большинстве стран исследования человеческого мозга ограничены неинвазивными процедурами, которые не могут выявить небольшие, но важные группы нейронов[19], а также слишком медленные, чтобы следить, как мозг вычисляет в реальном времени[20]. В сновидениях не участвуют части мозга, отвечающие за логику и проверку фактов, в результате чего отсутствует критика сновидения и человек верит в реальность сновидения, даже если оно явно нереалистично и включает в себя полеты, неуязвимость, встречи с мертвецами и т.д.[21].

Часть ученых считает, что набор образов во сне возникает в связи с ослаблением роли сознания и логики, которые должны отбирать необходимые впечатления для формирования адекватной картины действительности и планирования действий для решения задач. В процессе сна же сознание не контролирует отбор впечатлений, из-за чего они хаотически перемешиваются, что и порождает причудливые образы и мысли.

Так, предполагается, что в левом полушарии мозга существует некий «интерпретатор», который пытается создать правдоподобное повествование из любых поступающих электрохимических сигналов. Сновидения же являются попытками этого «интерпретатора» осмыслить скудную и искажённую информацию, поступающую от нейронов в верхнем отделе ствола мозга, которые производят случайные паттерны возбуждения, а также от глаз в момент БДГ (Быстрого Движения Глаз) во время фазы быстрого сна. «Интерпретатор» объединяет эти случайные данные с данными из памяти (например, с данными о событиях прошедшего дня) и с любой другой активностью мозга, которая происходила ранее, и делает всё возможное, чтобы синтезировать осмысленную историю[22][23].

Против этой модели говорит то, что эмпирические исследования достаточно редко сообщают о слишком странном содержании сновидений. Кроме того, модель не дает объяснения механизма формирования сновидений вне фазы быстрого сна, важность которых для исследований возросла в последнее время.

З. Фрейд и К. Юнг в свою очередь положили начало теории о том, что сновидения связаны с выражением бессознательной части психики человека – скрытых убеждений, страхов и желаний, - когда сознательное, «Я» теряет контроль над психикой.

Другие ученые считают, что исследования, проведенные в 1928-1953 гг. опровергли теорию, что сновидения - это побочный эффект снижения контроля сознания, и доказали, что они являются результатом особого вида активности мозга, столь же отличного от сна, как и от бодрствования, и который выполняет ряд важных функций[24][25].

Функции сновидений.

С точки зрения теории эволюции, сновидения должны удовлетворять какому-то биологическому требованию, давать человеку какое-либо преимущество для выживания или, по крайней мере, не оказывать негативного влияния на приспособленность. Часть ученых и вовсе считает, что у сновидений нет никаких функций, и они являются просто побочным эффектом фазы быстрого сна. Вот некоторые предположения по поводу функций сновидений:

1) Сновидения дали людям преимущество в выживании, так как они позволяют в безопасной обстановке моделировать самые различные угрозы и практиковаться в борьбе с ними[26]. По этой причине самыми распространенными эмоциями, испытываемыми во сне, по порядку называются: тревога, покинутость, гнев и страх, - то есть отрицательные эмоции в сновидениях встречаются гораздо чаще, чем положительные[27], так как именно они и сопровождают ситуации угроз человеку. Поэтому же пандемия COVID-19 повлияла на содержание снов людей: темы, связанные со страхом, болезнями и смертью, после начала пандемии начали встречаться в сновидениях в 2-4 раза чаще, чем до неё[28], потому что мозг в сновидениях начал прорабатывать планы действий в тех ситуациях, которые наиболее волновали человека в тот момент. Как писал Геродот в своей «Истории»: «Видения, которые приходят к нам во сне, чаще всего связаны с тем, что нас беспокоило днём»[29]. Такого же мнения придерживались также Аристотель[30] и Цицерон[31].

Вот некоторые примеры тематик сновидений современных людей, которые позволяют им практиковаться в борьбе с возможными угрозами: трудности с ведением домашнего хозяйства, выпадение зубов, открытие новых комнат в доме, потеря контроля над транспортным средством, невозможность найти туалет, невозможность двигаться, обнажение в общественном месте, опоздание в школу или неуспеваемость, тест или экзамен, о которых вы не знали, неспособность говорить, спасение или его невозможность во время природных бедствий, утопление, поиск потерянных вещей, темнота, общение с важным человеком, опоздание на автобус, такси, самолет или поезд, погоня, незаконченное домашнее задание или другие нерешенные проблемы, пожар, падение, ядерная атака и т.д.

Среди людей с отклонениями в психологическом развитии относительно многие видят только приятные сны. Однако по мере прогресса их лечения и формирования у них твердого сознания им начинают сниться кошмары и сновидения о том, что они забывали сделать домашнее задание. Другими словами, видеть негативный сон означает иметь проблему и пытаться ее решить[32].

2) Также сны, моделируя самые различные ситуации, могут помочь человеку потренироваться не только в преодолении каких-либо угроз, но и, например, в социальных навыках и связях[33]. Сны предотвращают чрезмерную адаптацию к прошлому и повседневному опыту тем, что позволяют сновидцу учиться на новых неожиданных ситуациях. Это позволяет мозгу возможность развивать свои когнитивные способности, повышать свою производительность и учиться чему-то новому даже в условиях, когда в реальной жизни не происходит ничего экстраординарного, что делает наше понимание мира менее простым и более всеобъемлющим, ломает стереотипы и монотонность[34].

Существует предположение, что феномен дежавю может возникать в тех случаях, когда приснившаяся ситуация или обстановка повторяется в реальной жизни, что было бы подтверждением эффективности моделирования реальных ситуаций во время сна для прогнозирования их результатов и разработки успешных планов действий при них[35]. Возможно также, что сны выполняют терапевтическую функцию, позволяя сновидцу пережить эмоциональные переживания и психологические травмы в безопасном месте[36].

3) Во время сна мозг обрабатывает всю информацию, полученную в течение дня, для определения, какая является полезной, а какая – ненужной, и, соответственно, какую нужно запомнить, а какую – забыть. Поэтому можно предположить, что сновидения нужны, чтобы стирать или сохранять не полностью проработанные в течение дня ощущения и идеи[37]. В сновидениях необработанный материал в результате моделирования и прогнозирования возможных жизненных ситуаций, связанных с ним, либо признается ненужным и удаляется, либо определяется актуальным и сохраняется в памяти. Сновидения можно сравнить с подобными операциями по очистке у компьютеров, когда они находятся в автономном режиме; они удаляют ненужные нейронные узлы и другой «мусор» из психики[38].

4) Сны могут помогать в осмыслении событий и получении новых идей, потому что в сновидениях мозг мыслит совершенно иначе: с иной логикой, ассоциативно и соотносит старые вещи с новыми таким образом, о котором невозможно подумать наяву. Согласно легенде, да Винчи и Тесла специально спали в течение суток только урывками по 20 минут, чтобы во сне им в голову приходили нестандартные решения проблем и идеи для изобретений.

5) З. Фрейд считал, что мысли и образы, возникающие при сне, отражают невысказанные желания человека, а главная функция сновидений - осуществление желаний, подавленных цензурой рассудка. Якобы, человек сам можем не осознавать эти желания или скрывать их от себя, так как он считает их непристойными или общественно опасными. Он также утверждал, что важные бессознательные желания часто связаны с воспоминаниями и опытом раннего детства[39].

6) К. Юнг расширяет функции сновидений по сравнению с Фрейдом. Юнг не разделял концепцию Фрейда, будто сновидения являются шифром, кодирующим запретные импульсы и неосуществленные желания, считая такой взгляд упрощенным и наивным, и объяснял, что общая функция сновидений состоит в том, чтобы восстановить психологическое равновесие путем компенсации и развития тех частей психики, которые недостаточно развивались во время бодрствования[40].

7) Сновидения могут удовлетворять подавленное мышление фантазированием, а также преобразовывать внутренние и внешние раздражители (беспокойство, посторонние шумы, прикосновения и т.д.) в элементы сновидения, чтобы предотвращать пробуждение и позволить организму спокойно отдохнуть[41][42]. Но человек просыпается, когда раздражители сигнализируют об опасности или человек к ним приучен (звонок будильника, детский плач и т.д.). Часть исследователей придерживаются мнения, что внешние раздражители не могут влиять на сновидения.

7) Также сны, возможно, развились как зрительные галлюцинации, чтобы задействовать затылочную долю мозга во время продолжительных периодов темноты и тем самым защищать её нейроны от возможного присвоения их другими, не связанными со зрением, областями мозга[43].

Сновидения в истории и религиях.

Нейробиологический факт сновидений следует отличать от различных их значений, интерпретаций и представлений о них, которые зависят от культуры и субъективных представлений человека и изменяются на протяжении веков[44], так как от сновидения самого по себе до материального свидетельства о нем имеется как минимум пять шагов, которые не следует путать друг с другом: Нейробиологический факт сновидения -> субъективное переживание сновидения -> воспоминание о пережитом сновидении -> интерпретация воспоминания о сновидении -> воспроизведение интерпретации на материальном носителе, - причем каждый шаг в какой-то степени искажает информацию о сновидении самом по себе[45].

Опыт сновидений у первобытных людей породил представление о человеческой «душе» - центральном элементе многих религиозных учений[46]. Якобы во сне душа человека покидает своё спящее тело и отправляется странствовать по миру или даже в другой мир[47]. У многих народов мира существовали или существуют по сей день традиции управления сновидениями, как правило, в рамках шаманизма. Шаманы многих народов использовали сновидения или соноподобные состояния для предсказаний, общения с духами и т.д. Некоторые племена коренных американцев верят, что сны - это способ общения с предками[48].

Издавна считалось, что сновидение несёт некое зашифрованное сообщение, имеющее отношение к будущему человека или его окружения, и посылается человеку сверхъестественными существами. Толкованием сновидений занимались уже вавилоняне, ассирийцы, египтяне и древние шумеры еще 5 тыс. лет назад[49][50][51]. Вавилоняне и ассирийцы делили сны на хорошие, посланные богами, и плохие, посланные демонами[52]. Толкованием на основе особых книг-сонников (например, греческого сонника 2-3 вв. - «Онейрокритика») занимались либо жрецы, либо другие специальные люди. Согласно самым ранним греческим верованиям, боги физически посещали сновидцев, проникая в их сны через замочную скважину и покидая их тем же путём после передачи божественного послания. Также для получения божественного откровения через сновидение использовались сны в храмах, пещерах, святилищах, на могилах и в гробницах и т.д.[53][54].

Гиппократ считал, что сновидение и его содержание могут отражать состояние тела, указывать или предвещать состояние здоровья или болезни[55]. Например, сон о тусклой звезде высоко в ночном небе указывает на проблемы с головой, а о звезде низко в ночном небе - на проблемы с кишечником[56]. Платон, предвосхищая Фрейда, писал, что люди таят в себе тайные, подавленные желания, которые накапливаются в течение дня и вырываются наружу ночью в виде снов[57]. Гераклит на много лет опередил научную мысль, утвердив, что сновидения не имеют никакого предсказательного или божественного значения, кроме мыслей человека, вызывающего их в воображении[58].

В иудаизме сны считаются частью жизненного опыта, который можно интерпретировать и из которого можно извлекать жизненные уроки. Древние иудеи верили, что сновидения - это голос Бога или влияние злых духов: хорошие сны идут от Бога, а плохие - от злых духов. Иудеи, также как и многие другие древние народы, толковали сны, чтобы расшифровать божественное откровение. Христиане в основном разделяют верования иудеев и также считают, что Бог может говорить с людьми через их сны.

В исламе сны играют важную роль, поскольку толкование снов для мусульман - это единственный способ, с помощью которого мусульмане могут получать откровения от Бога после смерти последнего пророка - Мухаммеда. В исламе выделяют истинный сон (аль-ру’я), идущий от Бога, ложный сон, который может быть навеян злым джинном (шайтаном), и бессмысленный повседневный сон (хульм), который может быть навеян эго или низменными желаниями сновидца[59].

В индуизме сновидение - это одно из трёх состояний, которые душа переживает в течение жизни, наряду с бодрствованием и сном. Индуисты считают, что во время сна душа покидает тело и направляется в другое место, чтобы выразить свои внутренние желания.

В буддизме представления о снах схожи с классическими и народными традициями Южной Азии, которые состоят в том, что в переживании сна можно достичь большей истины, чем в переживании реальной жизни. Один и тот же вещий сон может иногда присниться нескольким людям, а некоторые сны выходят за пределы времени: например, будущему Будде снятся те же сны, что и предыдущим Буддам[60].

В махаянском буддизме сновидение рассматривается не как нечто противоположное реальному миру, а как одно из четырнадцати иллюзорных явлений, из которых состоит мир. С точки зрения буддистов сновидение и реальный мир являются равнозначными в плане психологического опыта.

В буддистской школе дзэн значительно почитается текст Чжуан-цзы о бабочке, в котором проснувшийся Чжуан-цзы спрашивал себя, является ли он Чжуан-цзы, которому снилась бабочка, или бабочкой, которой снится, будто она Чжуан-цзы: то, что мы считаем реальным миром, может оказаться сном, а то, что мы считаем сном – реальным миром, и нет способа узнать истину. В дзэнской школе считается, что сновидения даже более реальны, чем обычная реальность, так как сновидения гораздо лучше олицетворяют непостоянство и бессущностность мира[61].

Сохранившиеся письменные источники средиземноморских цивилизаций указывают на изменение отчетов людей об их снах при переходе от античности к средневековью: если в античности сновидящие в основном были пассивны в своих снах и слушали иллюстрированные речи божеств, выдающихся предков или других авторитетов, которые приказывали спящему что-то сделать (например, Гудеа - правитель шумерского города-государства Лагаш - восстановил храм Нингирсу после того, как ему приснился сон, в котором ему было сказано это сделать[62]), то в средневековье пассивное слушание снов уступило место визуальным повествованиям, в которых сновидец становился активным участником событий[63][64][65][66].

Вероятно, это изменение связано с тем, что с установлением христианства в Европе к периоду средневековья, церковь начала запрещать простым людям интерпретировать свои сновидения как общение с Богом, чтобы «истинные провидческие сны», посланные Богом, были доступны только избранным монархам и представителям церкви для укрепления и легитимизации их власти божественной волей[67]. Ониромантия (интерпретация снов в качестве предсказаний, посланий сверхъестественных существ и т.п.) была запрещена в 590 г., когда Папа Римский Григорий I разделил сны на божественные, демонические и повседневные. Церковь считала, что обычный христианин, который не является ни королем, ни священником, не может иметь прямого доступа к Богу через свои сны, но только через Церковь, однако может подвергаться влиянию демонов[68]. Вследствие этого простые люди начали интерпретировать свои сновидения не как послания сверхъестественных существ, а просто как повествования.

В современности сны людей из разных уголков мира демонстрируют сходство в содержании[69].

Интерпретация сновидений.

Исследования показывают, что большинство людей верят, что их сны раскрывают значимые скрытые истины, придают большее значение содержанию снов, чем содержанию схожих мыслей, возникающих в состоянии бодрствования, а также с большей вероятностью воспринимали сны как значимые, если содержание снов соответствовало их убеждениям и желаниям в состоянии бодрствования[70].

Также люди часто чувствуют, что их сны предсказывают последующие жизненные события или содержат неизвестные истины и секреты. Это объясняется избирательной памятью человека: те «предсказания» из снов, что не сбылись, не запоминаются, а те, что сбылись, - запоминаются[71]. Кроме того, многогранность, размытость и абстрактность снов позволяет легко находить связи между их содержанием и реальными событиями[72]. Когда же провели эксперимент, где испытуемых попросили записывать все свои сны в дневник, это предотвратило у них эффект избирательной памяти, и сны перестали казаться им точными предсказаниями будущего[73].

Вывод.

Таким образом, исследования последних десятилетий существенно продвинули понимание сновидений как биологически детерминированного феномена. Эволюционные гипотезы обосновывают потенциальные адаптивные функции сновидений, культурно-исторические интерпретации, отраженные в религии и культуре, отражают попытки людей прошлого осмыслить субъективный опыт и найти в нем мистические послания и предсказания, а психология находит в сновидениях важный источник информации для успешного проведения психотерапии и изучения креативности и работы сознания. Сновидения предстают как важный эволюционный и нейробиологический механизм, интегрированный в сложную архитектуру человеческой культуры, и на данный момент предстают крайне актуальным объектом для дальнейших исследований в рамках междисциплинарного подхода, интегрирующего нейробиологию, психологию и антропологию.

Посвящено моей любимке (и написано по её инициативе).

Список использованной литературы здесь: https://vk.com/@kryak63-snovideniya-mehanizm-funkcii-i-istoriya .