От мороза до жары: Ученые Пермского Политеха и Сколтеха выяснили, как стеклопластик выдерживает экстремальные температуры и нагрузки

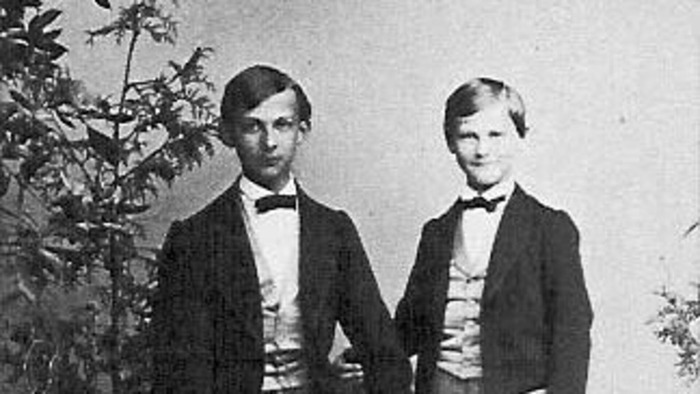

Поля продольных перемещений на поверхности образцов с двух противоположных сторон при испытаниях на а – растяжение; б – сжатие; в – кручение; г – комбинированное.

Композитные материалы, такие как стеклопластики, активно применяются в строительной, транспортной и нефтегазовой отраслях, например, при изготовлении мостов, элементов кузовов, деталей судов, лопастей и корпусов летательных аппаратов. Это инновационный ресурс, способный заменить на промышленном рынке традиционный металл. Сфера его применения в России с каждым годом растет на 10-15%. Это конструкция на основе полимера и стеклянных волокон, которые усиливают ее, делают долговечнее и при этом гораздо легче по сравнению с алюминием и сталью. Однако композиты эксплуатируются в экстремальных условиях, где от прочности материала зависит все. Эксперты Пермского Политеха и Сколтеха провели комплексные испытания стеклопластиков и выяснили, как на них влияют сложные режимы нагрузки и разные температуры. Ученые объяснили, почему заморозка материала до –40 градусов увеличивает его стойкость на 10-15%, а повышенные температуры, наоборот, снижают на 20-25%. Результаты исследования способствуют созданию более надежных композитных конструкций для российской промышленности.

Статья опубликована в журнале «Заводская лаборатория. Диагностика материалов», 2025. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-79-0136.

Композитом называют материал, созданный из двух и более компонентов, которые вместе работают лучше, чем по отдельности. В состав входит связующее (полимер, эпоксидная смола или металл), которое скрепляет составляющие и задает форму изделию, и армирующий элемент – наполнитель, отвечающий за жесткость и прочность конструкции. Обычно применяют стеклянные, углеродные или базальтовые волокна. В итоге получается легкий и высокопрочный материал.

Главная особенность стеклопластиков в том, что с их помощью можно значительно снизить вес высоконагруженных ответственных деталей, при этом не теряя прочность. Кроме того, они коррозионностойкие и долговечные. Их уже применяют в мостах, ветрогенераторах, элементах автомобилей и самолетов. Однако их термостойкость ограничена, и до сих пор плохо изучено, как стеклопластики ведут себя в условиях больших перепадов температур и сложных нагрузок.

На протяжении всего срока службы конструкции из стеклопластиков находятся в неоднородном напряженном (нагруженном) состоянии, которое приводит к образованию дефектов, а со временем и к разрушению материала. Поэтому перед процессом внедрения любых композитов в уже существующие изделия проводят комплексные исследования их поведения в условиях, приближенных к реальным. То есть моделируют разные виды нагрузок на деталь: подвергают нагреву, заморозке, сжатию, скручиванию. Это позволяет заранее выявить пределы материала, слабые места, где образуются трещины, и предсказать, как он себя поведет при эксплуатации.

Ученые Пермского Политеха и Сколковского института науки и технологий экспериментально выяснили, как стеклопластик разрушается при сложных комбинированных нагрузках и как на это влияет широкий диапазон температур.

Для исследования эксперты изготовили трубчатые образцы из стеклопластика с трехслойной структурой: внешние слои составляли хаотично расположенные стеклянные волокна, а центральный – однонаправленные.

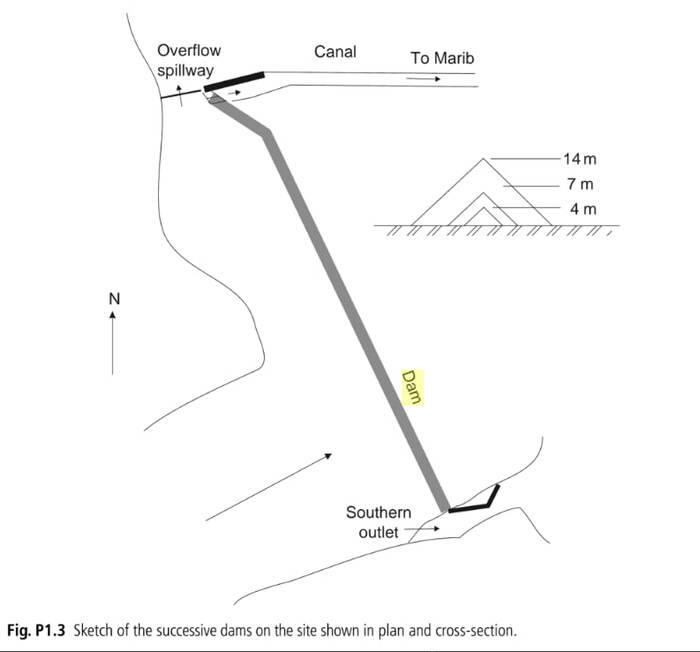

Образцы подвергали различным нагрузкам на растяжение, сжатие, кручение и комбинированным воздействиям (например, одновременное сжатие и кручение). Сначала тестировали изделия при нормальной температуре (20 градусов), потом повторяли эксперимент при нагреве до 60 градусов и заморозке до –40. В процессе фиксировали образующиеся дефекты с помощью трехмерной цифровой оптической системы и сравнивали результаты.

Испытания при нормальных температурах показали, что материал выдерживает высокие нагрузки, но прочность зависит от режима нагружения. Например, при кручении и комбинированных воздействиях на поверхности образцов появляются множественные трещины. Растяжение же вызывает образование магистральной (приводящей к полному разрушению) трещины.

Интересно, что добавление небольшой доли кручения к растяжению или сжатию даже немного повышает прочность стеклопластика из-за выпрямления волокон.

– Повышенные температуры привели к образованию трещин по всей поверхности образцов и снижению прочности на 20-25%. Тогда как заморозка материала до –40 градусов, наоборот, увеличила его стойкость на 10-15%. Образцы не разрушились даже при максимальной нагрузке в 10 тонн. Это связано с тем, что от нагрева полимерная основа материала размягчается, а от холода становится более жесткой, – поделился Олег Староверов, доцент кафедры «Экспериментальная механика и конструкционное материаловедение» ПНИПУ, старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики, кандидат технических наук.

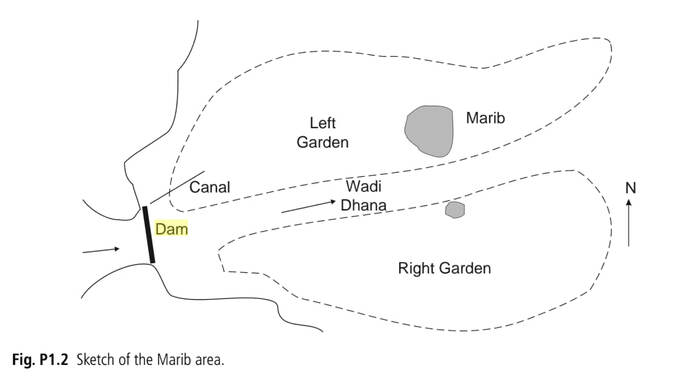

Полученные результаты говорят о том, что стеклопластик выдерживает перепады температур, но наиболее эффективно использование материала, с точки зрения прочности, в холодных регионах, где его устойчивость к нагрузкам только растет. Так, например, перспективно применение композита в арктических проектах, на морских платформах и трубопроводах, а также в космической и авиационной технике, где экстремальные атмосферные условия – норма.

Ученые ПНИПУ и Сколтеха определили, как температуры влияют на разрушение стеклопластиков, что позволяет предсказать, как они себя поведут в реальных обстоятельствах – от самых холодных регионов России до самых жарких. Новые знания дают возможность повысить качество производства композитов, чтобы они становились еще прочнее, а также эффективно подбирать материал для конкретных задач, климатических зон и нагрузок, не допуская аварий.