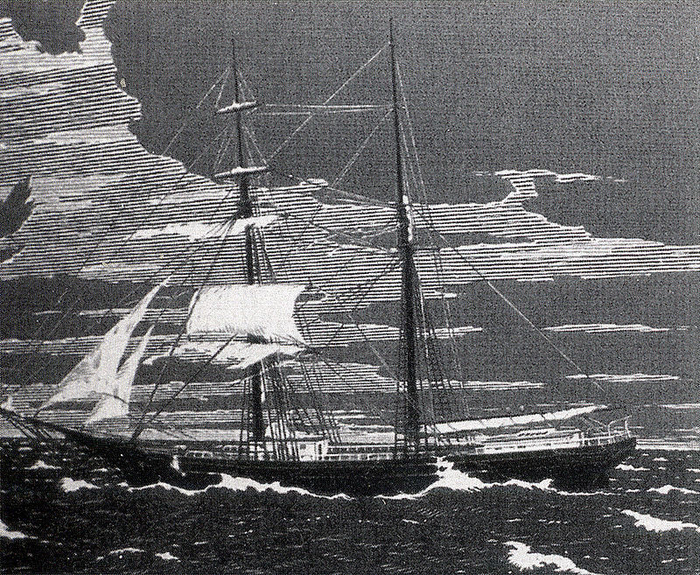

В декабре 1872 года, посреди пустынной Атлантики, бриг «Деи Грация» наткнулся на одинокую бригантину, дрейфующую в океане без единого человека. Это была «Мария Целеста» — корабль, чья загадка вот уже полтора века волнует умы. На борту — ни души. Ни капитана, ни экипажа, ни его семьи. Груз спирта цел, корабль не поврежден, все личные вещи на месте. Десять человек исчезли, будто растворились в морской дымке. Почему экипаж покинул исправное судно? Давайте разберёмся, вглядываясь в причины, куда же пропали люди.

Масла в огонь этой загадки, подливает сама история этого судна. За свою недолгую жизнь, «Мария Целеста» заслужила репутацию корабля, который был чуть ли не проклят. Судите сами. «Мария Целеста» родилась в 1861 году в Новой Шотландии, Канада, на верфи Джошуа Дэвиса. Тогда она звалась «Амазонкой» — деревянная бригантина, 30,3 метра в длину, с двумя мачтами и водоизмещением 198 тонн. И с самого момента постройки, стало ясно - корабль несчастливый. На испытаниях в заливе Фанди она врезалась в рыболовецкую шхуну, утопив её и повредив бушприт. Первый капитан, Роберт МакЛеллан, умер от пневмонии через неделю после спуска — прямо на борту. В 1863 году, везя пшеницу в Вест-Индию, «Амазонка» села на мель у Нью-Брансуика, пробив корпус. Ремонт стоил $5000 — огромные деньги для тех лет.

В 1867 году шторм выбросил её на скалы в заливе Кейп-Бретона. Груз пшеницы пропал, корпус треснул, владельцы чуть не разорились. Спасённую «Амазонку» продали американцу Ричарду Хейлу, который перестроил корабль, увеличив водоизмещение до 282 тонн. Но в 1869 году в Нью-Йорке на борту вспыхнул пожар: искры из портовой кузницы подожгли смолу в трюме. Огонь тушили три дня, убытки составили $3000. Моряки, которые как известно люди довольно суеверные, шептались, что судно «проклято». Да и не удивительно, с учетом всех её приключений. В 1872 году консорциум Джеймса Винчестера выкупил его за $10 000, переименовав в «Марию Целесту» — в надежде, что новое имя обманет судьбу. Да, любителей мистики, которые прочитав фамилию Винчестер сразу вспомнили про Сару Винчестер и её дом., осажу сразу - это другие Винчестеры. Однофамильцы, даже не родственники.

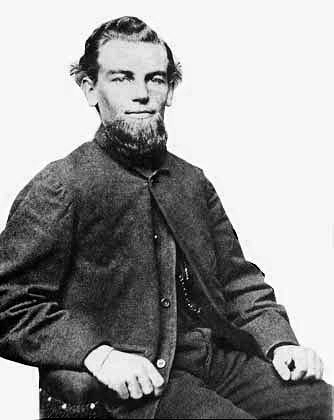

Капитаном стал Бенджамин Бриггс, 37-летний моряк из Массачусетса, строгий, но надёжный. С ним отправились жена Сара, двухлетняя дочь София и семеро матросов, включая первого помощника Альберта Ричардсона — все с безупречной репутацией. 5 ноября 1872 года корабль вышел из Нью-Йорка в Геную, неся 1701 бочку спирта-ректификата для компании Meissner Ackermann & Co. Судовой журнал, аккуратно заполненный Бриггсом, обрывается 24 ноября: 36°57′ с.ш., 27°20′ з.д., в 100 милях от Азорских островов. Грифельная доска в кают-компании указывает, что 25 ноября в 8 утра корабль был в 6 милях от острова Санта-Мария.

4 декабря (или 5-го, из-за путаницы с часовыми поясами) «Мария Целеста» попалась на глаза бригу «Деи Грация», которым командовал Дэвид Морхауз, друг Бриггса. Это была случайная встреча: никто не искал корабль, в Генуе его ещё не хватились, так как парусники часто опаздывали на неделю-две из-за ветров. Корабль дрейфовал в 400 милях от Гибралтара. Паруса наполовину подняты, руль болтался, в трюме — метр воды, но судно держалось на плаву. Шлюпка, хронометр и все бумаги, кроме судового журнала, исчезли. Еда на полгода, одежда, игрушки Софии, швейная машинка с недошитой блузкой — всё осталось нетронутым. Десять человек — капитан, семья, экипаж — пропали без следа.

13 декабря «Деи Грация» привела бригантину в Гибралтар. Прокурор Солли Флуд собрал комиссию из судостроителей и сыщиков. Они осмотрели каждый уголок: паруса порваны, люки открыты. Погода с 15 ноября по 4 декабря была спокойной, без штормов. Пираты? Мятеж? Страховое мошенничество? Ничего не подтвердилось. Груз на $36 000 был цел (хотя в Генуе недосчитались 9 бочек), а команда «Деи Грации» получила лишь $8300 за спасение — шестую часть стоимости корабля ($46 000). Тайна повисла над морем, как утренний туман.

Что заставило опытного капитана и его экипаж покинуть исправный корабль? С самого обнаружения корабля и по сей день, множится невероятное количество небылиц относительно всей этой истории.

Артур Конан Дойл в 1884 году написал рассказ «Сообщение Хебекука Джефсона», ошибочно назвав корабль «Марие Целестой» — так ошибка прижилась в поп-культуре. Истории о «тёплом хлебе», «мяукающей кошке» или «плачущем младенце» — выдумки, не подтверждённые ни журналом, ни отчётами комиссии. В 1913 году некий «моряк» продал фальшивую историю о выживании газете «Гералд Трибьюн», но его быстро разоблачили. Современные фильмы, вроде «Призраков Марии Целесты» (2020), плетут мистику, но не добавляют правды. Ой, да по сей день сотни сайтов рассказывающих о разного рода мистике и "неопознанном" накормят вас какими угодно байками, связанными с несчастным судном. Там вы найдете о том что "на камбузе стояли тарелки с еще горячим ужином", "трубка капитана еще дымилась", "на столе стоял еще горячих леб", ну а про мяукающую кошку и младенца который "как он один смог пережить путешествие?", чуть выше я уже упомянул.

Но мы-то с вами серьезное издание и не будем пускаться в мистический транс в стиле желтых газет о "мистических историях".

Короче говоря, относительно того, что случилось с судном, существует несколько гипотез, от рациональных до фантастических. Давайте разберём их, взвешивая за и против, чтобы понять, что могло толкнуть людей в объятия моря.

Паника из-за воды в трюме

Документалистка Энн МакГрегор (2002) предполагает, что неисправный трюмный насос и сбой хронометра, сместивший курс на 120 миль, убедили Бриггса, что корабль тонет. Метр воды в трюме — не угроза для бригантины, но в темноте ночи, с женой и дочерью на борту, капитан мог перестраховаться. Экипаж спустил единственную шлюпку (вторая была в ремонте) и попытался достичь Азор, но лодка, перегруженная десятью людьми, затонула.

За: Метр воды в трюме и открытые люки указывают на попытку проверить или проветрить корабль. Сбой навигации мог посеять панику. Шлюпка была спущена с наветренного борта, что говорит о спешке. Бриггс, как отец и муж, мог действовать из осторожности.

Против: Бриггс был опытным капитаном и знал, что метр воды — не критично. Погода была спокойной, штормов не было.

Пары спирта и угроза взрыва

Писатель Клайв Касслер (1940-е) выдвигает гипотезу, что пары спирта из негерметичных бочек создали угрозу взрыва. В судовом журнале упоминались «глухие звуки» в трюме, которые могли быть вызваны газами. Бриггс, помня пожар 1869 года, мог приказать открыть люки и уйти в шлюпку, чтобы пересидеть там опасность.

Оливер Кобб, родственник Бриггса, считал, что бочки со спиртом-ректификатом пропускали пары, создавая в трюмах взрывоопасную смесь. 24 ноября 1872 года слабый хлопок в кормовом трюме всполошил экипаж. Бриггс приказал открыть люки, но вскоре второй, мощный взрыв в носовом трюме сдвинул крышки. Опасаясь третьего взрыва, капитан велел спустить шлюпку. В панике Сара с дочерью, штурман Ричардсон и матрос сели первыми. Бриггс схватил секстант, хронометр и документы, забыв журнал. План был отойти на 100–150 метров, используя дирик-фал - длинную снасть, которой поднимают косой парус вместо троса, чтобы шлюпку не унесло от корабля. Это может объяснять спущенный косой парус. Шлюпка отошла на 130 метров, но взрыва не было — пары улетучились. Ветер наполнил паруса, «Мария Целеста» рванула вперёд, дирик-фал лопнул, и шлюпка осталась позади, не в силах догнать судно.

За: Открытые люки и недостача 9 бочек в Генуе намекают на утечку. «Глухие звуки» в журнале могли быть вызваны газами. Отсутствие дирик-фала и спущенный парус подтверждают версию. Паника объясняет спешку и брошенный журнал.

Против: Осмотр в Гибралтаре не выявил следов взрывов, бочки были целы. Спирт-ректификат выделяет пары, но не в объёме, угрожающем взрывом. Экипаж не взял достаточно припасов для долгого ожидания.

Водяной смерч или другое природное явление

МакГрегор также упоминает водяной смерч или подводное землетрясение, которое могло напугать экипаж. Вихрь мог обрушить волну, а землетрясение — создать турбулентность, выпустив газы из груза. Экипаж, решив, что корабль повреждён, покинул его.

За: Водяные смерчи — редкое, но реальное явление, способное сорвать паруса или залить палубу. Турбулентность от землетрясения могла усилить панику, особенно если пары спирта уже беспокоили экипаж.

Против: Метеозаписи ноября 1872 года не фиксируют смерчей или землетрясений в районе Азор. Корабль не имел серьёзных повреждений, люки открыты вручную, а не сорваны. Паруса частично подняты, что не соответствует панике от стихии.

Версия преступления: убийство на борту?

Когда «Мария Целеста» прибыла в Гибралтар 13 декабря 1872 года, её тайна легла на плечи Фредерика Солли-Флуда, генерального прокурора Гибралтара. С 17 декабря он начал следствие, которое могло бы раскрыть судьбу десяти пропавших душ. Но вместо ответов Флуд увидел следы, намекающие на мрачную историю. Эксперты, осмотревшие корабль, заметили на носу странные отметины, будто сделанные острым инструментом, и пятна на капитанском мече, похожие на кровь. Вещи на борту — швейная машинка с нетронутой маслёнкой, аккуратно расставленные предметы — еще раз говорили что шторма не было. Это подтверждали и другие суда, не видевшие бурь в районе Азор в конце ноября. Сырость в каютах объясняли открытые люки, включая световой в каюте Бриггса, — странное решение для штормовой погоды, если бы таковая была. Корпус корабля не имел следов столкновений. Всё это, вместе с показаниями Оливера Дево и второго помощника «Деи Грации» Джона Райта, убедило Флуда: он столкнулся с преступлением, а не с природной катастрофой.

В отчёте от 22 января 1873 года, отправленном в Лондон, Флуд изложил свою версию: экипаж, поддавшись алкоголю, убил семью Бриггса и офицеров, а затем инсценировал аварию, чтобы скрыть злодеяние. После этого моряки якобы бежали на шлюпке и пропали в море. Прокурор даже подозревал капитана «Деи Грации» Дэвида Морхауза в сокрытии правды. Его смущало, что «Мария Целеста» преодолела сотни миль от последней записи в журнале (24 ноября) до места обнаружения (4 декабря) без экипажа. Как мог корабль пройти такое расстояние сам по себе? Флуд видел в этом заговор.

Однако дальнейшее расследование показало, что пятна на мече и отметины на носу — не кровь, а ржавчина и следы морской воды на древесине, как позже заключила американская сторона. Версия об убийстве начала рушиться.

Без улик — ни крови, ни следов борьбы — Флуд не мог удерживать корабль. 25 февраля 1873 года он неохотно снял арест с «Марии Целесты». На бригантину назначили нового капитана, который набрал команду из местных моряков, и корабль отправился в Геную, унося с собой неразгаданную тайну. Но вопрос остаётся: что же заставило экипаж покинуть корабль?

Версия страхового мошенничества: афера, унесённая волнами?

История «Марии Целесты» полна теней, и одна из них — гипотеза страхового мошенничества, предложенная исследователем А. И. Ракитиным. По его версии, исчезновение экипажа было хитроумной инсценировкой ради наживы. Ключевые фигуры событий связаны узами дружбы и родства, что наводит на подозрения. Капитан Бенджамин Бриггс и бывший капитан, а ныне штурман Альберт Ричардсон, были женаты на сёстрах — дочерях Джеймса Винчестера, главы консорциума, владевшего кораблём. Сара Бриггс, одна из сестёр, плыла с мужем и дочерью на борту. Дэвид Морхауз, капитан «Деи Грации», нашедший пустую бригантину, был давним другом Бриггса — они учились вместе и поддерживали связь более двадцати лет. Да и прокурор Гибралтара имел к Дэвиду Морхаузу вопросы, помните?

Ракитин видит в этом не случайность, а сговор. Экипаж, по его мнению, покинул корабль незадолго до «обнаружения», нарочно оставив следы хаоса — открытые люки, спущенные паруса, брошенные вещи — чтобы запутать следствие. «Деи Грация» получила $8300 за спасение, а консорциум Винчестера — страховку и обратно свой корабль. Но афера, считает Ракитин, сорвалась: шлюпка с экипажем и семьёй Бриггса, направлявшаяся к Азорским островам, погибла по какой-либо причине, превратив хитрый план в трагедию.

За: Родственные и дружеские связи между Бриггсом, Ричардсоном, Винчестером и Морхаузом намекают на возможный сговор. Выплата «Деи Грации» и возврат корабля с грузом приносили выгоду всем сторонам. Хаотичное состояние корабля (брошенный журнал, повреждённый нактоуз) могло быть постановкой. В XIX веке страховое мошенничество с судами не было редкостью.

Против: Нет прямых улик сговора — ни документов, ни свидетельств. Страховая выплата была скромной по сравнению со стоимостью корабля ($46 000) и груза ($36 000), что делает аферу малоприбыльной. Экипаж не взял еду или личные вещи, что странно для запланированного бегства. Гибель шлюпки в море остаётся спекуляцией, так как её не нашли. Бриггс, по словам Винчестера, был честным капитаном, а его семья вряд ли бы участвовала в афере. Да и подумайте сами, стал бы капитан рисковать собственной женой и дочерью, устраивая такое бегство с корабля?

Версия Лоуренса Киттинга.

Писатель Лоуренс Киттинг утверждал, что встретил 80-летнего старика Джона Пэмбертона, который был коком на "Марии Целесте". Тот поведал ему, что капитаны Бриггс и Морхауз, старые друзья, изначально заключили сделку. «Мария Целеста» была недоукомплектована экипажем, и три моряка с «Деи Грации» должны были помочь бригантине в сложном участке пути. План был прост: корабли встретятся у Азор, и матросы вернутся на свой бриг. Но море распорядилось иначе.

Трагедия, как утверждает эта версия, началась с несчастного случая: во время качки пианино в каюте сорвалось и задавило Сару, жену Бриггса. Капитан, убитый горем, потерял контроль — его разум помутился, а команда осталась без лидера. Матросы, предоставленные сами себе, ударились в пьянство, возможно, вскрыв бочки со спиртом. Хаос нарастал: Бриггс, по слухам, упал за борт в приступе отчаяния, а в пьяной ссоре погиб один из матросов. Первый помощник Хулок, боясь ответственности за развал команды, уговорил часть экипажа бросить корабль и заявить, что он затонул. Оставшиеся моряки — кок и трое матросов с «Деи Грации» — не решились плыть к Азорам, опасаясь суда.

Когда «Деи Грация» нашла бригантину, Морхауз, якобы, увидел шанс. Он убедил выживших моряков притвориться частью его команды, представив «Марию Целесту» пустой. Это принесло Морхаузу $8300 за спасение корабля — премию, которой он поделился с сообщниками. Но история опирается на зыбкую почву: показания Джона Пэмбертона, 80-летнего старика, называвшего себя коком «Марии Целесты». Киттинг никогда не раскрывал, где нашёл «свидетеля», а на все вопросы о том, где он находится сейчас и сможет ли повторить свои показания, отвечал что Пэмбертон умер.

Так или иначе, исчезновение людей с "Марии Целесты" остается тайной. Состояние корабля говорит о том, что он не был под угрозой затопления, но тем не менее, люди покинули его. Нет, они не исчезли сами собой, как рассказывают нам сайты с мистическими байками. Состояние оборудование говорит о том, что шлюпка была именно спущена, а не сорвана позднее стихией. При этом, судовой журнал на месте, хотя в случае организованной эвакуации, капитан забрал бы его с собой. И никаких записей, которые могли бы хоть как-то пролить свет на случившееся, например о повреждениях корабля или груза, в нем нет.

После этой истории, «Мария Целеста» ходила по морям до 1885 года, но "проклятье" её не покидало. Капитан Джордж Паркер умышленно посадил корабль на рифы у Гаити ради страховки в $5000, после чего судно затонуло.

«Мария Целеста» — не просто корабль-призрак. Это история о людях, что бросили вызов океану, и о судьбе, что не прощает ошибок. Пожары, аварии, смерти — был ли корабль обречён? Ответ мы скорее всего не узнаем никогда. А как вы считаете, какая из версий наиболее правдоподобна?

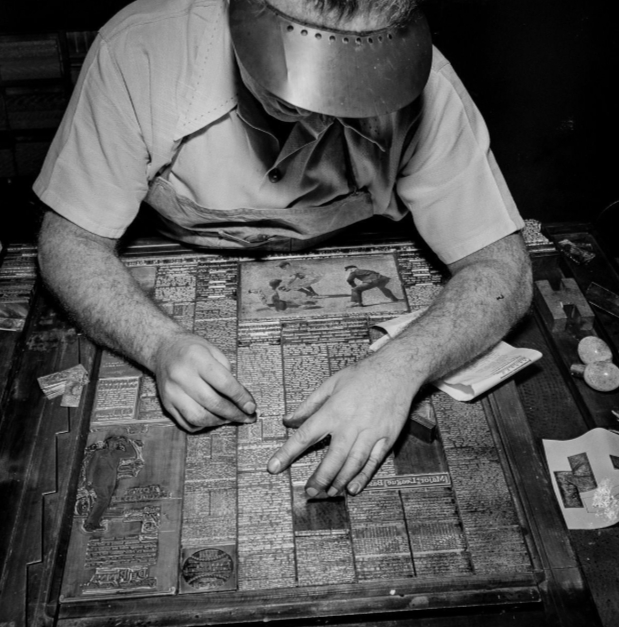

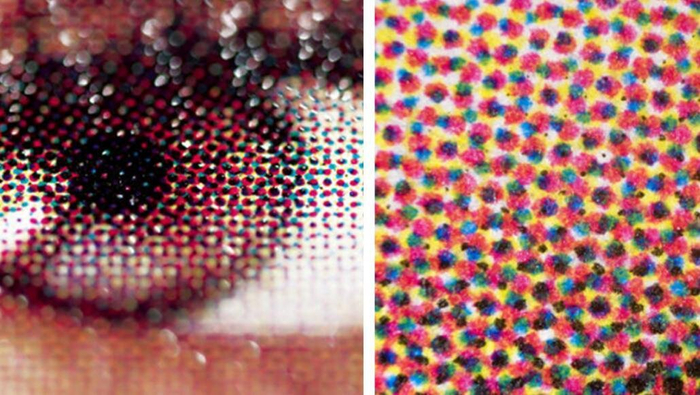

Ну а для ценителей, в моем канале в ТГ есть еще. Например как до изобретения цифрового фото, в старых газетах печатались фотографии https://t.me/geographickdis/134

Не ругайтесь за ссылку, такие посты делаю я сам, ни у кого не ворую и потому думаю что это честно. Тем более это лишь для тех, кому интересно. Надеюсь на ваш просмотр и подписку. А интересного у меня много. Честно. Если подпишитесь, или хотя бы почитаете, то для меня это лучшая поддержка автора. Спасибо