Топ самых страшных пыток Средневековья: палачи, которые знали толк в жести (часть 1)

Средневековье — это не только турниры, рыцари и принцессы, но и инквизиция и подвалы, где творился такой трэш, что современные ужастики курят в сторонке. Пытки были не просто наказанием, а неотъемлемой частью любого судопроизводства, а зачастую - еще и главным инструментом для доказательной базы, а также целым театром боли, чтобы народ боялся и не рыпался. Мы собрали самые кошмарные способы, которыми тогда "учили уму-разуму". Слабонервным — листайте котиков, остальным — держитесь за стул!

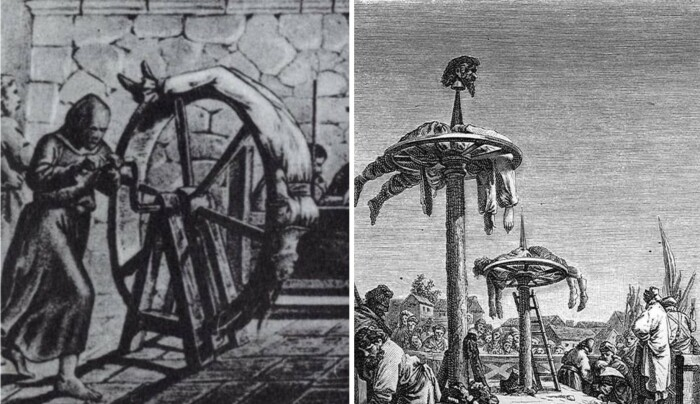

1. Колесо (Колесование): когда кости хрустят, а толпа аплодирует

Что это за штука?

Колесование — это когда жертву привязывали к большому деревянному колесу, как на телеге, и палач бил по костям молотом или железным ломом. Цель — не убить сразу, а раздробить каждую косточку в теле, чтобы человек корчился часами. После этого колесо с ещё живой жертвой часто поднимали на столб и выставляли на площади, как билборд для устрашения.

Как работало?

Жертву растягивали на колесе, привязав руки и ноги верёвками, чтобы не дёргалась. Палач брал тяжёлый молот или лом и начинал методично ломать кости — сначала руки, потом ноги, рёбра, таз. Удары наносили так, чтобы не задеть жизненно важные органы, иначе "шоу" закончится слишком быстро. Иногда палач добавлял "милость" — добивал ударом в шею или сердце, но это если жертва молила или палачу лень было возиться. В конце тело могли оставить на колесе, чтобы вороны доедали, пока народ глазел.

Изнанка:

Колесование было популярно в Германии и Франции с XIV по XVIII век. Считалось "почётной" казнью для бунтовщиков и разбойников — мол, не просто смерть, а урок всем.

Палачи были как хирурги наоборот: знали, куда бить, чтобы кости трещали, но жертва ещё дышала. В некоторых городах даже устраивали соревнования, кто дольше протянет.

Иногда колесо крутили во время пытки, чтобы добавить боли — представь, как твои сломанные кости болтаются, пока тебя вертят.

Есть записи, что в 1720 году в Пруссии один парень выжил после колесования, но, правда, не на долго — инфекция полученная им во время этой экзекуции, добила беднягу.

Почему это так страшно?

Боль от каждой сломанной кости — это уже ад, а тут их дробят десятками. Плюс ты лежишь, привязанный, слышишь хруст своего тела и видишь, как толпа угорает над твоими мучениями. И самое поганое — смерть не приходит быстро, ты можешь орать часами, пока вороны не начнут клевать.

2. Испанский сапог: когда нога становится пюре

Что это за штука?

Испанский сапог — это металлический девайс, который надевали на голень или ступню жертвы. Выглядел он как пара пластин или зажим, стянутый винтами. Палач закручивал винты, и пластины сдавливали ногу, пока кости не трещали, а плоть не превращалась в кашу. Иногда для пущего эффекта в "сапог" лили кипяток или подкладывали раскалённые угли.

Как работало?

Жертву усаживали на стул, фиксировали ногу в "сапоге" — железной конструкции с винтами по бокам. Палач начинал крутить винты, и пластины сжимали ногу всё сильнее. Сначала рвалась кожа, потом трещали кости голени или стопы, а если крутить дальше — всё превращалось в кровавое месиво. Пытка была медленной: палач мог остановиться, чтобы жертва "подумала" и призналась. Если добавляли кипяток или угли, то ожоги и инфекции делали дело ещё хуже — выжить без ампутации было почти нереально.

Изнанка:

Хит инквизиции в Испании и Германии XVI века. "Сапог" был дешёвым и компактным — как гаечный ключ для палача.

Иногда использовали деревянные версии, но они ломались, так что металл рулил. В некоторых моделях были шипы внутри для того, чтобы еще интереснее было.

Пытка ломала даже самых упёртых — через пару поворотов винта люди готовы были сознаться, что они ведьмы, драконы или Наполеон, хоть Наполеон на тот момент еще не родился.

Жертвы, если выживали, оставались калеками — ходить без костылей было не вариант.

Почему это так страшно?

Ты сидишь и смотришь, как твоя нога медленно превращается в фарш, а палач ещё и спрашивает: "Ну что, ещё покрутить?" Боль дикая, а осознание, что ты никогда не будешь ходить нормально, добавляет паники. Плюс инфекции — даже если тебя отпустят, гангрена уже ждёт за углом.

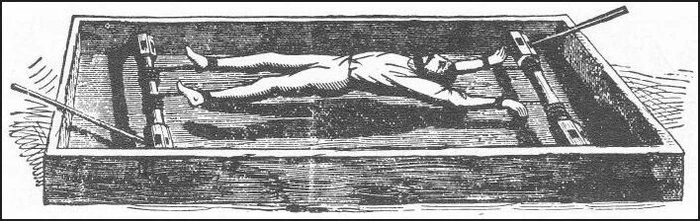

3. Дыба: растяни меня, если сможешь

Что это за штука?

Дыба — это деревянная рама или стол, на котором жертву растягивали, как резинку. Руки и ноги привязывали к верёвкам, а те, в свою очередь, цепляли к барабанам или рычагам. Палач крутил механизм, и тело тянули, пока суставы не выскакивали, а мышцы не рвались. Иногда добавляли грузы или били плетью, чтобы "разнообразить".

Как работало?

Жертву укладывали на дыбу, привязывали запястья и лодыжки к верёвкам, которые шли к барабанам на концах рамы. Палач крутил рычаг, натягивая верёвки, и тело начинало растягиваться. Сначала трещали суставы — плечи, бёдра, колени, — потом рвались связки и мышцы. Если палач перегибал, позвоночник мог лопнуть, но обычно этого избегали, чтобы жертва мучилась дольше. Иногда на грудь клали камни или подвешивали грузы к ногам, чтобы усилить давление. Пытка длилась часами, и жертва орала, пока не теряла сознание — тогда её поливали водой и продолжали.

Изнанка:

Дыба была в каждом застенке Европы с XII века — от Англии до Руси. Даже в Новгороде свои "растяжки" были.

Палачи знали анатомию: растягивали ровно настолько, чтобы суставы вылетали, но сердце не останавливалось. Это была наука боли.

Иногда дыбу использовали не для казни, а для "допроса" — жертву растягивали, пока она не подписывала признание.

Есть байка, что в 1590 году в Лондоне один пират выдержал три часа на дыбе и не раскололся. Правда, потом он всё равно умер.

Почему это так страшно?

Ощущение, что тебя рвут на куски, — это уже кошмар, а тут ещё хруст суставов в ушах и палач, который подмигивает: "Ещё потянем?" Ты не можешь ни шевельнуться, ни вырубиться надолго — тебя всё время возвращают в этот ад. И даже если выживешь, твои руки-ноги травмированы навсегда.

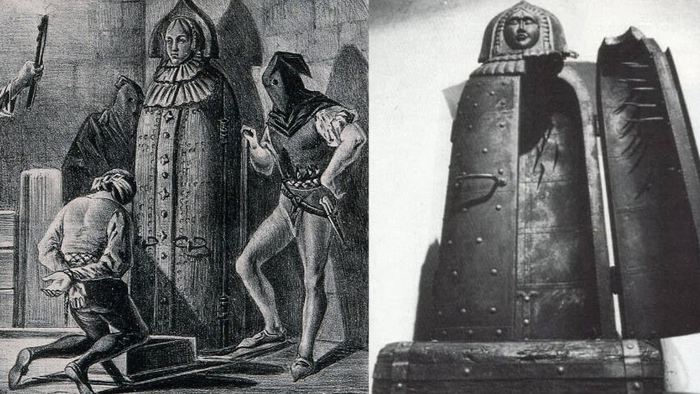

4. Железная дева: саркофаг с сюрпризом

Что это за штука?

Железная дева — это металлический саркофаг в форме человека, внутри утыканный длинными шипами. Жертву засовывали внутрь, закрывали дверцу, и шипы втыкались в тело — но не в сердце или лёгкие, чтобы смерть не пришла слишком быстро. Это была медленная, мучительная казнь для самых "заслуженных" грешников.

Как работало?

Саркофаг делали по размеру человека, часто с жутким "лицом" снаружи — как смайлик смерти. Внутри — десятки шипов разной длины, от 5 до 20 см. Жертву загоняли внутрь. Когда дверцу закрывали, шипы вонзались в мышцы, живот, руки, ноги — везде, кроме жизненно важных органов. Жертва не могла шевельнуться без новой порции боли, а кровь текла медленно, так что мучения растягивались на часы. Иногда палач открывал дверцу, чтобы "проверить", и начинал всё заново.

Изнанка:

Самая известная "дева" стояла в Нюрнберге в XVI веке, но историки спорят, как часто её реально использовали. Возможно, это больше был пиар для запугивания.

В XIX веке музеи пыток раздули миф о "деве", выставляя её как главный хит Средневековья. Но пара случаев точно была задокументирована.

Иногда шипы смазывали ядом или грязью, чтобы жертва подхватила заразу — палачи явно знали толк в подлости.

Байка гласит, что один монах в 1530-х сбежал из "девы", потому что палач забыл закрыть дверцу. Но это, скорее, легенда.

Почему это так страшно?

Ты заперт в тёмной железной коробке, шипы впиваются в тело, и каждый твой вздох — это новая боль. Ты не можешь ни кричать толком, ни вырваться, а палач ещё и стучит по саркофагу, чтобы ты не расслаблялся. И мысль, что это конец, но он тянется вечно, — это чистый кошмар.

5. Казнь крысами: когда грызуны становятся палачами

Что это за штука?

Казнь крысами — это когда на живот жертвы ставили клетку с голодными крысами, а сверху подогревали угли. Крысы в панике начинали грызть всё, что под ними, — то есть твои кишки. Это была не просто пытка, а билет в ад с экспресс-доставкой.

Как работало?

Жертву привязывали к столу, на живот клали клетку без дна, а внутрь закидывали крыс — обычно 5-10 штук, голодных и злых. Сверху на клетку ставили жаровню с углями или подносили факел. Крысы, чуя жар, впадали в истерику и начинали рыть вниз, прогрызая кожу, мышцы и всё, что попадалось. Пытка длилась от получаса до пары часов — пока крысы не добирались до чего-то важного или жертва не умирала от шока. Иногда палач убирал клетку, чтобы "дать отдохнуть", и начинал заново.

Изнанка:

Пытка была хитом в Нидерландах XVI века во время войн с Испанией. Крыс брали из канализации — они несли чуму и заразу, так что даже выжившие часто дохли через пару дней. (Хотя не понимаю, как можно выжить после такого. Если только пытку не прекратили, прежде чем крысы проберутся в утробу).

Это была дешёвая пытка — крысы бесплатные, угли тоже. Палачу только клетку сделать, и готово.

Иногда крыс подкармливали перед пыткой, чтобы они были злее, но не сытыми. Прям дрессировка грызунов.

Есть история, что в 1640-х один узник в Амстердаме выжил после крыс, но сошёл с ума и умер в приюте.

Почему это так страшно?

Ощущение, как крысы жрут тебя заживо, — это уже за гранью. Ты слышишь их писк, чувствуешь, как они роют твой живот, и знаешь, что остановить это нельзя. Плюс толпа, которая смотрит, и палач, который подбрасывает угли, чтобы крысы не ленились. Это не просто боль — это ужас, от которого мозг плавится.

В следующий раз, расскажу еще о пяти пытках средневековья. Не стал описывать всё в формате одного поста, так как будет слишком громоздко. И еще. Сегодня когда обсуждали историю создания Гильотины, поднялся интересный вопрос относительно того, что чувствует человек, которому отсекают голову. Сразу ли его сознание угасает, или он успевает понять, что его голова катиться вниз по эшафоту и его жизнь окончена, испытать весь этот ужас. Добавил в свой ТГ-канал: https://t.me/geographickdis/48

Не ругайтесь за ссылку, такие посты делаю я сам, ни у кого не ворую и потому думаю что это честно. Тем более это лишь для тех, кому интересно.

Спасибо, что дочитали. Если есть какие-то замечания/уточнения, буду рад