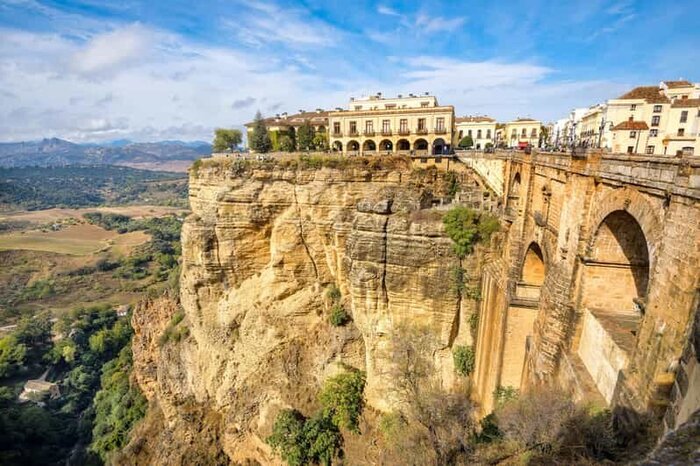

Если это фото постоянно само появляется на вашем рабочем столе "Windows" и вам было интересно что это за место, то это Ронда (Ronda), живописный город в провинции Малага, на юге Испании, в регионе Андалусия.

В самом сердце Андалусии, на юге Испании, раскинулся город Ронда — жемчужина провинции Малага, где белые дома с красными черепичными крышами балансируют на краю отвесных скал. Ронда — один из старейших городов Испании, основанный ещё римлянами в I веке до нашей эры. Здесь жили кельты, назвавшие город Арунда, затем финикийцы, а в VIII веке Ронда стала важным центром мавританской культуры под властью мусульман.

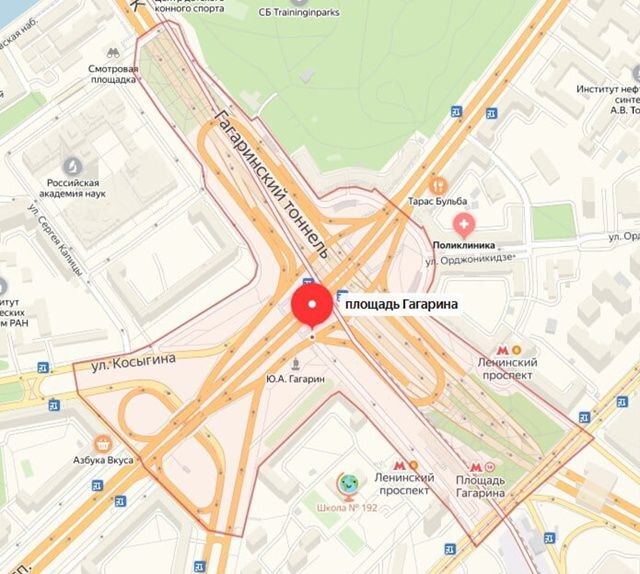

После Реконкисты 1485 года, когда христиане отвоевали юг Испании, город разделился на две части: старый мавританский квартал Ла-Сьюдад и новый район Эль-Меркадильо. Их разделяет глубокий каньон Эль-Тахо, прорезанный рекой Гуадалевин, — пропасть глубиной 120 метров, которая веками была одновременно и защитой, и препятствием для жителей. Над этим каньоном возвышается Пуэнте-Нуэво, Новый мост, — символ Ронды, построенный в 1793 году, чтобы соединить две части города. Но история этого моста — это не только инженерный подвиг, но и череда трагедий, тайн и легенд, которые до сих пор будоражат воображение.

Для чего понадобился мост?

К XVIII веку Ронда стала процветающим городом: торговля оливковым маслом, винами и шерстью приносила доход, а население росло. Но каньон Эль-Тахо, разделяющий город, был серьёзной проблемой. Жители пересекали его по узким тропам, рискуя сорваться вниз, или спускались к реке, чтобы переправиться на другой берег, что отнимало время и силы. Торговцам с телегами приходилось делать огромный крюк, чтобы доставить товары на рынок, а в дождливые дни переправа становилась смертельно опасной. Нужен был мост — прочный, надёжный, способный выдержать суровые ветра каньона и соединить Ла-Сьюдад и Эль-Меркадильо, сделав жизнь горожан проще и безопаснее. Так началась история Пуэнте-Нуэво — моста, который стал символом Ронды, но строительство которого, сперва обернулось трагедией.

Первая попытка: амбиции, обернувшиеся трагедией

В 1735 году власти Ронды решили построить мост через каньон Эль-Тахо. Проект поручили архитекторам Хосе Гарсии и Хуану Камачо, которые задумали амбициозную конструкцию: мост с единственной аркой, способной перекрыть 120-метровую пропасть. Это был бы инженерный подвиг, достойный восхищения, но поспешность сыграла с ними злую шутку. Строительство велось наспех: материалы добывали прямо из каньона, не проверяя их качество, а рабочие, возможно, не имели опыта для такой сложной задачи. Расчёты оказались неточными, а сроки — сжатыми: город торопился получить переправу.

Мост был завершён в 1735 году, но простоял всего шесть лет. В 1741 году он обрушился, унеся с собой жизни 50 человек. Камни под ногами задрожали, и в считанные секунды вся конструкция рухнула в пропасть, на дно ущелья, с высоты более 100 метров. Торговцы, спешившие на рынок, и горожане, переходившие мост, не успели ничего понять — их поглотила бездна. Эхо от падения камней разнеслось по каньону, а Ронда погрузилась в траур. Одноарочный дизайн оказался слишком амбициозным, опоры — недостаточно укреплёнными, а сильные ветра, дующие в Эль-Тахо, усугубили проблему. Эта трагедия надолго отбила у города желание строить новый мост — почти 20 лет власти не решались на вторую попытку, оплакивая погибших и боясь повторить ошибку.

Вторая попытка: рождение Пуэнте-Нуэво

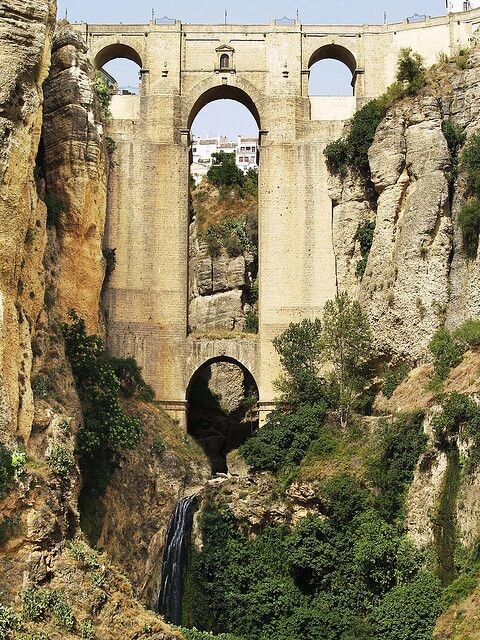

В 1759 году Ронда всё же решилась на новый проект. Уроки 1741 года были учтены: вместо одной арки архитекторы создали конструкцию с тремя мощными арками, чтобы лучше распределить нагрузку. Строительство длилось 34 года, и в 1793 году Пуэнте-Нуэво был завершён. Мост возвысился на 98 метров над дном каньона, став самым высоким и крупным из трёх мостов Ронды. Его массивные каменные арки, выложенные из блоков, добытых прямо из ущелья, выглядят так, будто бросают вызов гравитации. Широкая центральная арка, с пролётом в 35 метров, создаёт величественный силуэт, особенно если смотреть снизу, из каньона. Пуэнте-Нуэво стал не просто переправой, а символом города — его изображение украшает открытки, картины и даже обои для рабочего стола Windows, как было сказано в начале.

Балкончик и его мрачная история

В центральной опоре моста, прямо над главной аркой, спрятана небольшая комната с балкончиком, который выходит в каньон. Этот балкончик — не просто украшение: изначально он был смотровой площадкой, с которой инженеры следили за состоянием моста во время строительства.

Но после завершения Пуэнте-Нуэво в 1793 году комната приобрела мрачное назначение. Её превратили в тюрьму: узников держали над пропастью, в сырой и тёмной камере, где единственным выходом был балкончик, ведущий в пустоту. Заключённые жили в ужасных условиях: без света, с минимальным количеством еды, а гул ветра в каньоне добавлял психологического давления. Говорят, некоторых узников сбрасывали с балкончика в пропасть, если они становились «лишними».

Во времена Гражданской войны в Испании, с 1936 по 1939 год, комната приобрела ещё более зловещую репутацию. Ронда стала ареной жестоких столкновений между республиканцами и франкистами, и обе стороны использовали помещение как камеру пыток. Пленных приводили сюда, допрашивали, а затем сбрасывали с балкончика в каньон, на верную смерть. Скалы Эль-Тахо видели, как тела разбивались о камни внизу, и эти сцены вдохновили Эрнеста Хемингуэя на роман «По ком звонит колокол», где он описал подобное в вымышленной деревне, прототипом которой была Ронда.

Сегодня комната превращена в музей. Узкая лестница ведёт внутрь, где выставлены старые чертежи, рисунки времен строительства и рассказы о мрачном прошлом моста. С балкончика открывается вид, от которого замирает сердце: под ногами — 98 метров пустоты, внизу — река Гуадалевин, а вокруг — скалы, хранящие память о веках. Туристы делают фото, держась за перила, но слабонервным лучше не подходить к краю — высота внушает трепет.

Легенда о неупокоенных душах

Обрушение 1741 года оставило след не только в истории, но и в фольклоре Ронды. Местные рассказывают, что души 50 человек, погибших при падении первого моста, так и не нашли покоя. В ветреные ночи, когда каньон Эль-Тахо наполняется гулом, старожилы слышат стоны и шёпот, доносящиеся из пропасти. Говорят, это души погибших бродят по ущелью, оплакивая свою судьбу и зовя тех, кто осмелится спуститься вниз. Некоторые верят, что эти неупокоенные духи охраняют каньон, и любой, кто потревожит их покой, рискует навлечь беду. Легенда добавляет мосту мистическую ауру: стоя на Пуэнте-Нуэво, ты невольно прислушиваешься к ветру, пытаясь уловить шёпот прошлого.

Ронда: колыбель корриды и страсти

Ронда считается одним из мест, где зародилась современная коррида — традиционный испанский бой быков. Пласа-де-Торос в Ронде, построенная в 1784 году, — это старейшая арена для корриды в Испании, и именно здесь в XVIII веке начали формироваться правила и ритуалы, которые сделали корриду искусством, а не просто жестоким зрелищем.

Особенно знаменита Коррида Гойеска — ежегодное событие, где тореадоры выступают в костюмах в стиле эпохи Франсиско Гойи, знаменитого художника, который сам был очарован корридой. Представь себе: арена, залитая солнцем, трибуны, полные зрителей, и тореадор в шёлковом костюме, противостоящий разъярённому быку. Это не просто бой, а театр, где страсть, риск и традиции сливаются воедино. Ронда дала миру легендарных тореадоров, таких как Педро Ромеро, который, говорят, убил более 5000 быков, ни разу не получив серьёзной травмы.

Мавританское эхо: арабские бани Ронды

Под мостом Пуэнте-Нуэво, у реки Гуадалевин, прячется ещё одна жемчужина Ронды — арабские бани XIII века. Сводчатые потолки с звездообразными отверстиями, игра света и тени, бассейны, где когда-то собирались жители мавританской Ронды, — всё это переносит в эпоху, когда город был частью Аль-Андалуса. Бани были центром социальной жизни, где плелись интриги и заключались сделки. Сегодня это место — напоминание о том, что Ронда — город, где прошлое оживает на каждом шагу.

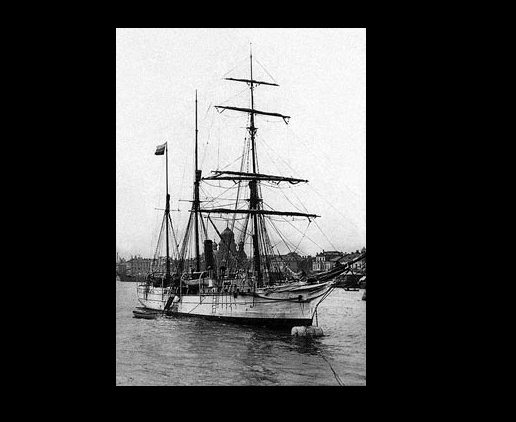

Ну а для ценителей, в моем канале в ТГ есть еще. Например про «Марию Целесту»: корабль-призрак, без единого человека на борту https://t.me/geographickdis/149

Не ругайтесь за ссылку, такие посты делаю я сам, ни у кого не ворую и потому думаю что это честно. Тем более это лишь для тех, кому интересно. Надеюсь на ваш просмотр и подписку. А интересного у меня много. Честно. Если подпишитесь, или хотя бы почитаете, то для меня это лучшая поддержка автора. Спасибо