Построенный по ошибке вокзал в городе, где никогда не было железной дороги

Вся эта история настолько комична и фантастична, что в её реальность на первый взгляд сложно поверить. Однако всё это произошло на самом деле.

Добро пожаловать в Даламан, небольшой курортный городок в Турции.

Даламан — уютное местечко с небольшим числом жителей и полным отсутствием железной дороги. Но, представьте себе, железнодорожный вокзал там всё-таки есть! Как же он там оказался?

А построили его в Даламане в начале XX века. И сделали это… по ошибке.

Спросите, как можно по ошибке построить целый вокзал? Оказывается, можно, если в дело вмешивается человеческая невнимательность и немного международной путаницы.

Вице-султан Египта Аббас Хильми-паша, большой друг Турции и страстный любитель охоты, решил обзавестись охотничьим домиком в окрестностях Даламана, где дичи было в избытке. Нет, он не собирался прокладывать сюда железную дорогу, чтобы кататься на поезде за трофеями. Всё гораздо интереснее.

Охотничий домик должен был соответствовать статусу вице-султана, поэтому для его проектирования требовались лучшие архитекторы — настоящие мастера своего дела. Вы слышали о великих египетских архитекторах XX века? Нет, пирамиды тут ни при чём, их строители к тому времени давно покоились в истории. Поэтому Аббас обратился к французам.

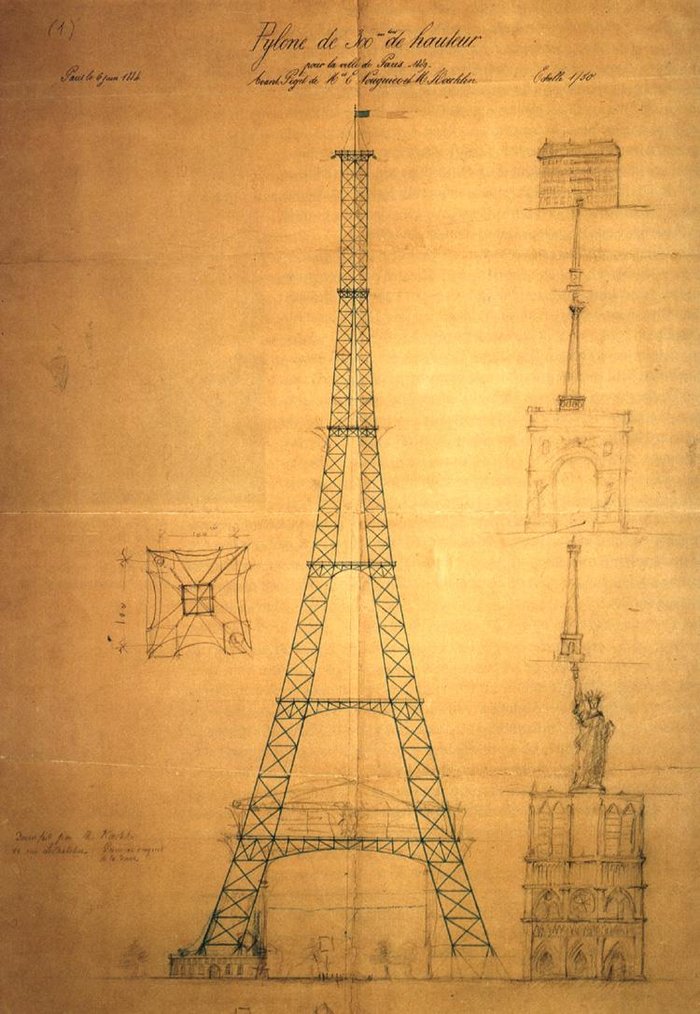

Во Франции, чтобы не тратить время зря, он заказал сразу два проекта: охотничий домик для Даламана и железнодорожный вокзал для Александрии. Французские архитекторы добросовестно выполнили заказ, подготовили чертежи, подобрали материалы и отправили всё это кораблями в Египет и Турцию.

Но вот незадача: с адресами напутали. Корабль с материалами и проектом для Даламана отправился в Александрию, а для Александрии — в Даламан. Ошибка вскрылась только тогда, когда в городе, где отродясь не было железной дороги, вырос роскошный вокзал.

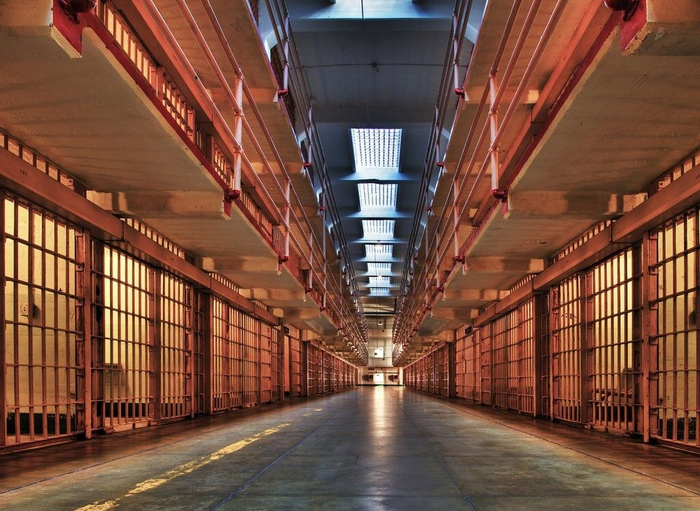

Забавно, что ни у строителей, ни у местных властей не возникло никаких вопросов. Вокзал буквально кричал о своём предназначении: кассы, внутренние пути, залы ожидания — всё как полагается. Что думали рабочие, возводя это сооружение?

«Зачем мы это строим? Странно. Ну ладно, наверное, так надо».

Разумеется, вокзал так и не заработал по назначению. Железнодорожные пути и кассы демонтировали, а здание с тех пор служит совсем другим целям. Сегодня в нём располагаются городские организации, включая офисы администрации и даже местный университет.

Интересный факт: эта история до сих пор вызывает улыбки у туристов, которые приезжают в Даламан. Местные жители с гордостью рассказывают о «вокзале-призраке», который стал одной из самых курьёзных достопримечательностей города. А в Александрии, кстати, охотничий домик вице-султана тоже построили — и он, в отличие от вокзала, вполне соответствовал своему назначению.

А если хотите что-то еще интересное, например факты об Эйфелевой башне, о которых вы скорее всего не знали https://t.me/geographickdis/130, или Затерянный в океане остров, где до сих пор живут потомки бунтовщиков с британского корабля "Баунти" https://t.me/geographickdis/120, читайте у меня в ТГ

Все такие посты делаю я сам, ни у кого не ворую и потому думаю что это честно.