Интервью с старшим техником корабля Ту-142, 1994-2002, часть 2

ссылка на первую часть - Интервью с старшим техником корабля Ту-142, 1994-2002, часть 1

ТД:

А были ли какие-то узлы, которые вы совсем не любили обслуживать из-за сложности / неудобства?

Александр:

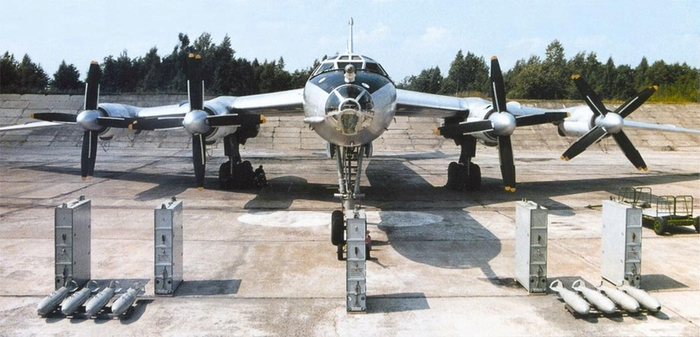

Периодически приходилось менять РТМС (расходомер топлива мгновенно суммирующий) на двигателе, очень неудобно расположен, снимать неудобно. Маслорадиатор ужасно менять, нужно открутить люк, винты которого хрен открутишь, а менять надо, масло капает. Винты меняли всей гурьбой, по человеку на винт и старший. Винт снимать ставить интересно... Воздушная система очень протяженная на самолете и постоянно где-то травит. А от неё работают грузоотсеки и люки в кабины. Гидравлика только на выпуск передней ноги и управление самолётом, вот с ней вообще никаких с ней проблем не было.

ТД:

Я видел современное фото, где для замены винта на Ту-95 автокран пригоняли. У вас они были?

Александр:

Да, конечно, без крана его не снять. Там на винт цепляется специальная приспособа, мы называли её "лира" из-за формы. Потом кран винт вывешивает, снимает нагрузку со шпилек, вытаскивается винт, отводится в сторону, на "лире" поворачивается в горизонтальное положение и ставится на специальную подставку. Крановщик должен быть мастером, чтобы управлять процессом, чтобы нигде не закусило и не перекосило.

ТД:

Крановщики у вас были контрактниками?

Александр:

Дело а том, что у нас в авиации военной (в СССР, в Росии) в полку почти нет машин. Всё машины, средства аэродромного обслуживания, ТЗ, ВЗ, краны, все это отдельный батальон аэродромно-технического обслуживания.

На машинах работали и матросы-срочники и прапорщики. Прапорщики на особо ответственных машинах - ТЗ (нужно уметь загонять её задом к самолёту), тягач - самолёт толкать задом на стоянку это вообще пипец искусство, на кране тоже прапорщик. Матросы на АПА, воздушке ездили.

ТД:

Вопрос про механиков-срочников, прибывавших из учебных полков. Могли прислать вообще ничего не умеющего/не знающего бойца, или таких учебный полк отсеивал сам?

Александр:

Механиков срочников уже давно не было. Я не знаю почему. Когда-то по преданиям особо смышленые матросы (у нас же морская авиация) служили механиками в ТЭЧ и даже летали на месте радиста в корме. А потом они куда-то исчезли. Думаю тогда когда перестали студентов призывать.

ТД:

В вашу бытность на месте радиста в корме хоть кто-то летал?

Александр:

Да, место радиста было на старых самолётах и там летал радист. При мне это были специально подготовленные прапорщики, они могли летать и в корме и в передней кабине. А ещё им давали фотоаппарат Киев для фотографирования супостатов. Там классные блистеры были с хорошим обзором.

ТД:

Самолёты НАТО часто сопровождали ваши Ту-142?

Александр:

Ну когда наши им мешали то конечно сопровождали.

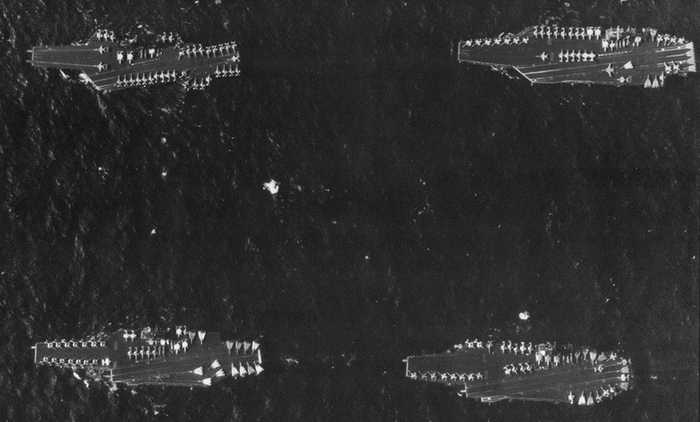

Например если летят на поиск АУГ, то в результате все тренировались, наши - искать и фотографировать, они - перехватывать. Когда Вторая война в заливе начиналась наши летали для контроля - какая группа идёт в Персидский залив, нашли АУГ в океане, облетали её, сфотографировали состав.

ТД:

Какая часть служебного времени у вас уходила на журналы, акты, инвентарные книги и другую бумажную волокиту? Бывали ли случаи, когда после авиационного происшествия приходил приказ «потерять» их?

Александр:

Бумажная волокита заключалась в заполнении формуляров, при той же перестановке винтов, колёс и прочих агрегатов с паспортами. Часть бумажной работы по формулярам у нас вели борттехники, они записывали налёт и наработку в формуляры.

Серьёзных АП у меня и при мне не было. Ответственная задача старшего техника это брать и хранить контрольные пробы топлива из каждого бака. Были у нас специальные контейнеры для бутылок. После каждой заправки сливается отстой из баков и берётся проба топлива.

ТД:

А с какой целью она берётся?

Александр:

Чтобы в случае чего можно было доказать, что воды и посторонних примесей в топливе не было. Вода в топливе это самый пипец. Она замерзает, она не проходит через фильтры тонкой очистки. Вода это жопа.

ТД:

На практике такое часто происходило?

Александр:

Нет. Системы заправки все закрытые. То есть теоретически можно заправить из пистолета, но я никогда этого не видел и не делал.

На практике это делается так - приезжает ТЗ, с него сливается проба и проверяется начальником ТЭЧ отряда (это типа первый технический начальник над техником корабля) и ТЗ допускается к заправке (проверяется паспорт на топливо и прочие документы). Потом техник сливает отстой топлива со всех точек и после этого проверяется проба топлива. Такого чтобы прям "Вау! вода в баках!" я ни разу не видел.

А сейчас так вообще топливо на аутсорс вроде отдали, Роснефти вроде.

ТД:

Какие методы оценивания усталости конструкции применялись? Бывали ли случаи деформаций конструкции из-за грубых посадок или превышения допустимых перегрузок?

Александр:

По пунктам.

Основной метод исследования конструкций на усталостные трещины - ультразвуковая и вихретоковая диагностика. Они применялись для обследования винтов. Каждые 100 часов УЗД, каждые 100 часов вихретоковая диагностика, но так, чтобы они шли с интервалом в 50 часов. То есть каждые 50 часво наработки винт обследуется поочередно УЗД или вихретоковой диагностикой. Были установки и были специально обученные люди из технического состава.

В авиации есть такая тема превышения допустимых перегрузок при посадке, верно и для этого в эскадрилье есть теодолит охрененный и на самолете есть реперные точки которые проверяются. Вот прям точка в красном кружочке. Но не припомню, чтобы были настолько грубые посадки, чтобы пришлось обследовать. В любом случае это определяется по данным ОК и как правило этого не скрыть ибо это все на разборе полетов докладывается.

А теодолит мы использовали как телескоп когда какая-то комета мимо пролетала. Увеличение у него хорошее.

ТД:

Несколько вопросов про двигатель: обслуживание всегда проводилось при помощи стремянки, или были какие-то "хитрые способы"?

Александр:

Не, там хитрые способы не сработают) Стремянки были, всякие разные, простые, с подъемником.

ТД:

НК-12 имеет достаточно уникальный редуктор. Как он в обслуживании и насколько надёжен (без цифр, просто личная оценка)?

Александр:

Его не обслуживают, вот честно. Слишком он сложный для обслуживания в части. В нем контролируют качество и количество масла. Качество два раза в год, количество - при каждой подготовке (в маслобаке).

Военная авиационная техника делается так, чтобы личный состав поменьше лазил внутрь. Пример: на заводе предполетная подготовка - примерно два дня, это когда самолёт принимают после ремонта у завода. В части предполетная - два часа, грубо. Самый сложный вид обслуживания - 36ти месячные регламентные работы. Тогда да, лазят где попало, даже жидкость в амортизаторах менять нужно. Но это делают в ТЭЧ, там специально обученные люди.

ТД:

Есть мнение, что НК-12 очень хорошо переваривает ППП, так ли это? Что самое больше залетало в двигатель (или на винты в общем) и какие последствия были?

Александр:

Двигатель расположен достаточно высоко и перед ним два винта. Я ни разу не слышал, что в него что-то попадает, даже птицы. Самолёт очень громкий. Кроме того на коках винтов видели жёлтые круги с чёрной запятой? Это типа от птиц рисовали в частях.

В винт - да, может попасть. У меня один раз на опробывании двигателя высосало из шва кусок бетона, прям на глазах. Забоина на конце винта. Обращали внимание на жёлтые законцовки винта? Это по документам зона в которой допускаются забоины, их нужно спиливать напильником. Она, эта зона, на самом деле около 10 см от законцовки. Но в итоге решили винт поменять.

ТД:

А была ли какая-то специальная обработка или промывка НК-12 в связи с "морской" средой эксплуатации?

Александр:

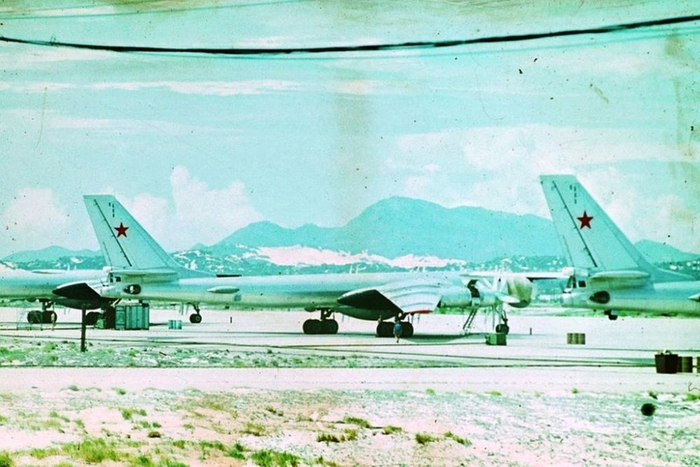

В наших условиях - нет. Когда самолёты базировались на базе в Камране (Вьетнам), по рассказам были мероприятия при эксплуатации во влажном тропическом климате. Рассказывали, что алюминиевые сплавы сильно корродировали. Но я Камрань не застал, только рассказы.

ТД:

Кстати об этом - вам доводилось частично подкрашивать свои самолёты, или это происходит только при заводском ремонте?

Александр:

Нет, не доводилось. Честно - у нас даже краски не было чтобы обновить опознавательные знаки или бортовые номера. Звёзды на килях и верхней поверхности крыла через несколько лет выгорали и оставалась белая подложка со следами красной краски.

ТД:

Насколько была надежна топливная система? Если случились протечки, то насколько тяжело было их искать в таком большом самолёте?

Александр:

Чтобы вот прям протечки системы - не было такого. Баки - это гермитичные отсеки в конструкции крыла. Самое сложное что было это протечки дренажа топливомеров. Там тупая система плюс недоработки в конструкции.

ТД:

Их было крайне неудобно менять?

Александр:

Их в части нереально менять. Для этого нужно вскрывать крыло сверху. Они или капали потихоньку при полной заправке или в них забивали чопик деревянный.

ТД:

За годы вашей службы самолёты отправляли на капитальный ремонт? Если да, как долго он проходил, что в него входило?

Александр:

При мне только получали после ремонта самолёты. Их тогда в Николаеве ремонтировали. Такое впечатление, что их мыли и красили, вот и весь ремонт. Хотя говорят двигатели и винты меняли если того требовал ресурс. А новые были ещё новые, их не нужно было ремонтировать. Потом в Таганроге их ремонтировали, вроде.

ТД:

В вашу бытность в полку в Каменном Ручье базировались Ту-22М?

Александр:

Да. Сначала М2, потом их сняли и перевооружили на М3. Это была дивизия, потом от неё остался полк...

ТД:

У них с запчастями/полётами всё было так же плохо, как у вас?

Александр:

Вот врать не буду, тесного пересечения с ними не было. Но думаю так же как у нас. В те времена основной задачей было, чтобы лётчики не потеряли допуск к полетам. У них же там есть минимальное количество часов налёта. Иначе потом нужно их вывозить, контрольные полёты и все такое. Я не очень в теме летной подготовки.

ТД:

Есть байка, что у техников Ту-95/142 со временем проблемы со слухом появляются. Насколько правдивы такие слухи?

Александр:

Не, я бы сказал у техников Ту-22М. Опять же - на стоянке он на максимальный режим выводит один двигатель. Громко, но терпимо. А вот Ту-22М это полный Пэ. Даже когда стоишь на стартовом осмотре, а он взлетает - кишки трясутся внутри.

ТД:

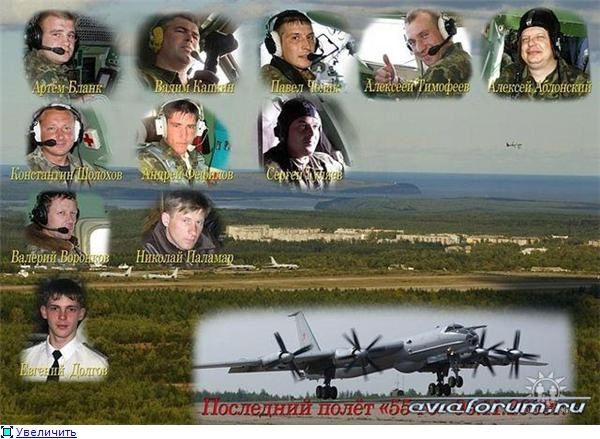

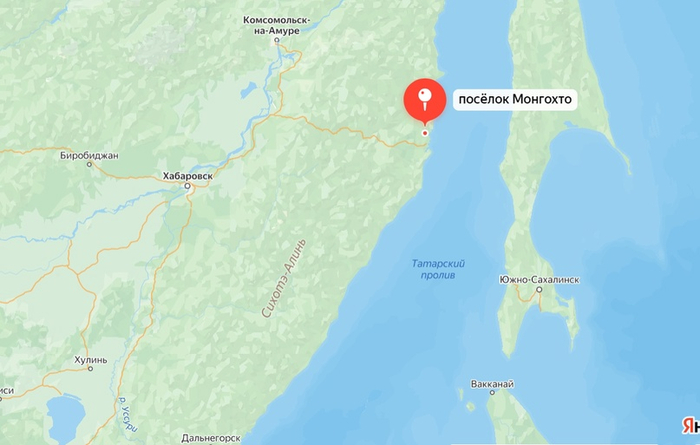

Причиной катастрофы Ту-142 над Татарским проливом в 2009 году был назван человеческий фактор. На ваш взгляд, мог ли это быть какой-либо отказ?

Александр:

Даже не представляю, что там могло произойти. Самое поганое, что я половину экипажа лично знал, борттехник со мной работал, когда лейтенантом пришёл. Вот такая фигня. Или не говорят всего или действительно нечего сказать. Самолет был на посадочном курсе и все произошло очень быстро.

Что такое человеческий фактор? Это такая размытая формулировка - думай, что хочешь. Отказ техники - не думаю. Если только отказ двух двигателей с одной стороны. Но это очень маловероятно.

ТД:

Вопрос из комментариев: изменилось ли хоть что-то в работе техника между 1995 и 2001? Изменилось ли что-нибудь в настоящее время?

Александр:

С 1995 по 2001 год ничего не изменилось. Да и сейчас плюс минус все то же самое. Я просто там уже 20 лет не был. Но судя по рассказам моих товарищей, которые в разных местах работают на технике гражданскими служащими - все по прежнему.

ТД:

По вашем ощущениям, "безнадёга" 90-х начала заканчиваться к концу вашей службы, или никаких видимых улучшений не происходило?

Александр:

Я точно помню, когда стало скучно служить. Это когда летные смены стали регулярны и когда каждое 10-е число ты получал денежное довольствие. Когда не нужно было гадать, дадут ли все деньги или каждому по тысяче, условно. Или сможешь ли ты купить на воинские требования билеты своей семье в отпуск. Как ни банально это прозвучит, это произошло, когда ВВП стал премьер-министром. И постепенно все встало на свои рельсы. Два последних года даже билеты на самолёт просто в кассе в Ванино покупал и летели в отпуск.

Это вот прямо отпечаталось. Это когда после увольнения тебя не кидали на произвол судьбы, а хоть как-то пытались обеспечить жильём. Нас увольняли по оргштатным мероприятиям, кто хотел получил квартиру, не сразу, но получил, кто хотел получил жилищный сертификат и дальше сам решал вопрос.

ТД:

Вы говорили, что работали на технике до 2001 года, а затем перевелись в управление. Можете рассказать, чем оно занималось? Что вам больше нравилось - служба в управлении или «на железе»?

Александр:

Управление это типа штаб полка, инженерный отдел и прочие руководители. С одной стороны - нет полётов, не нужно ходить на аэродром. С другой стороны, если честно, это тупик карьеры, если так можно сказать. Расти можно только на технике.

ТД:

Поэтому вы, наверное, не сильно расстроились, когда произошло ОШМ?

Александр:

Нет. Тогда мало верилось в будущее. Да, были изменения, но так чтобы прям впереди маячило что-то - нет, такого не было. Поэтому я ушёл по ОШМ хотя бы из-за жилья. Тем более, я в начале писал, что особого пути не было. В то время почти не было никакой ротации личного состава в армии.

Раньше было как. Если офицер служил больше трех-пяти лет на месте значит с ним что-то не так. Нормальный офицер служил в части, потом его через какое-то время переводили с повышением в другое место и так далее. Если ты был не дурак, не бухал и не залетал. А после развала СССР все крепко сидели на своих местах и просто физически не было возможности получить повышение, все на месте, никто не нужен. А учитывая сокращение, то таких как ты было много.