Виталий Шитов — историк-исследователь, краевед, фотожурналист, член экспертного совета благотворительного фонда «Мемориал Романовых».

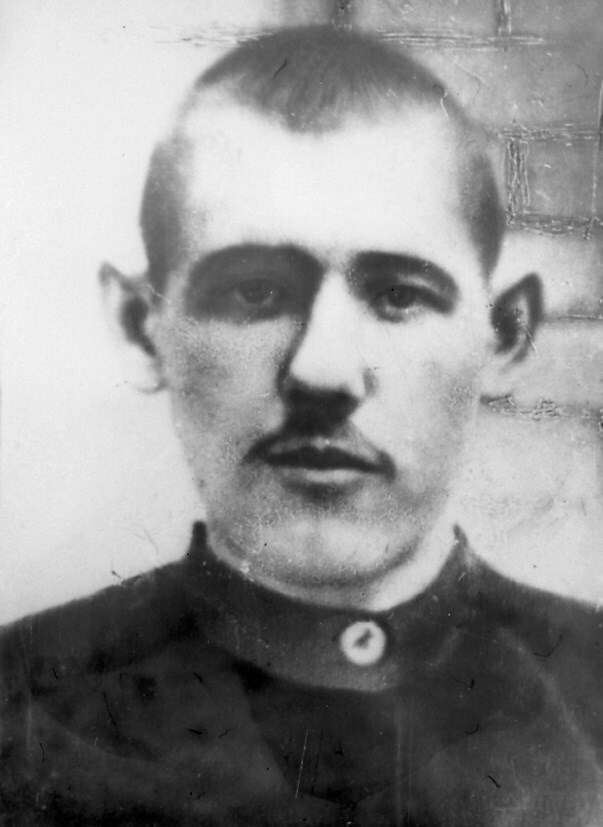

Николай Алексеевич Соколов — следователь по особо важным делам, человек, который пытался раскрыть тайну века, а именно убийство царской семьи. Многие историки и писатели называли его высоким профессионалом, выдающимся следователем, который в течение почти 6 лет тщательно и скрупулезно исследовал причины гибели, само убийство и место сокрытия тел членов семьи Николая II и их приближенных.

Версия следователя Соколова об уничтожении всех тел убиенных членов царской семьи и их слуг в районе шахты № 7 методом расчленения и сожжения их на костре с применением керосина и серной кислоты была впервые заявлена в отчете, представленном Соколовым в 1920 году вдовствующей императрице Марии Федоровне. И повторена в двух его книгах, изданных во Франции и в Берлине.

Бездоказательный вывод получил широкое распространение среди эмигрантских кругов и в России. Однако открытие архивов позволило не только усомниться в правильности выводов Соколова, но и убедительно доказать их несостоятельность. Что мы и попытаемся сделать.

Николай Алексеевич Соколов родился в 1882 году в Мокшанске Пензенской губернии в купеческой семье. В 1904 году окончил юридический факультет Харьковского университета, работал в Тифлисе. Прошел все служебные инстанции — от помощника следователя до следователя по особо важным делам Пензенского окружного суда. За свою деятельность Соколов награжден орденом Станислава II степени, в 1914 году был возведен в ранг надворного советника. Как ярый монархист, Николай Соколов категорически не принял Февральскую буржуазную революцию, Временное правительство и большевистский Октябрьский переворот.

В 1918 году следователь вступил в антибольшевистскую монархическую организацию, возглавляемую генералом С.Н. Розановым.

Осенью 1918 года следователь Соколов, переодевшись крестьянином, перешел линию фронта на сторону Белой армии и перебрался в Иркутск, где был назначен 19 октября 1918 года товарищем прокурора Иркутского окружного суда.

По ходатайству С.Н. Розанова, командующий западным фронтом армии Верховного правителя адмирала Колчака генерал-лейтенант М. Дитерихс назначил Николая Соколова на должность следователя по особо важным делам Омского окружного суда в феврале 1919 года.

7 февраля Соколов получил предложение министра юстиции о производстве предварительного следствия по убийству царской семьи и в тот же день принял от генерала Дитерихса все акты следствия и вещественные доказательства.

До середины марта следователь знакомился с документами, а затем прибыл в Екатеринбург, где приступил к следственным действиям по расследованию убийства бывшего императора, его семьи и их приближенных.

Проведя многочисленные допросы свидетелей, он обследовал место убийства в доме Н. Ипатьева, а также многочисленные шахты в районе Четырехбратского рудника. Особое внимание он уделил так называемой открытой «Шахте № 7», где были обнаружены кострища, на которых были выявлены следы сожжения одежды, обуви и других вещей, принадлежащих царской семье.

Поисковые работы проводились на территории урочища «Четыре брата», ограниченной постами красноармейцев из отряда П. Ермакова с южной стороны развилки старой Коптяковской дороги, «времянки» и Горнозаводской железной дороги. А также на севере, около деревни Коптяки.

Следователь Соколов неподалеку от так называемой «глиняной площадки», на которой сжигалась одежда Романовых и их слуг, обнаружил ряд обожженных костей с мясом. Согласно им составленным протоколам, он называет их костями животного происхождения, которые необходимо подвергнуть экспертизе. В малом колодце шахты № 7 при промывке грунта было обнаружено несколько кусков сероватой массы, смешанных с грунтом и издававших запах сала. В протоколе он указывает на то, что необходимо провести экспертизу, определяющую принадлежность их человеку или животному. Кроме этого Соколов берет пробы почвы и золы из кострища на «глиняной площадке» на разной глубине для проведения экспертиз.

Обследовав золу, пепел и сами колодцы, следователь Соколов еще раз убедился в том, что он на верном пути, что именно здесь было совершено жестокое преступление. Однако никаких тел убиенных и даже их фрагментов ему обнаружить не удалось.

Нужно отметить, что первоначально следствием по убийству Николая II и его семьи занимались другие следователи, а именно: Наметкин, Сергеев, Кирста, прокурор Кутузов и помощник прокурора Магницкий. Именно Магницкий руководил поисковыми работами и обследовал около 60 шахт и всю территорию в урочище «Четыре брата».

В представлении прокурору Екатеринбургского окружного суда от 30 декабря 1918 года Н.Н. Магницкий пишет: «Часто получались сведения, что там-то и там-то должны находиться трупы Царя и его семьи. Все эти сведения проверялись опять-таки по мере сил и средств. Так проверены были: «Мокрый лог», «Березовая избушка», «Старые шахты» и т. д. И ничего найдено не было. Правда, в «Старых шахтах» нашли пять трупов, но все они принадлежали Австрийцам. Чистосердечно скажу, что обследованная нами местность — не обследована, ибо, если мне зададут вопрос: «Где Царские трупы?», я прямо скажу: «Я их не нашел, но они в урочище «Четыре Брата». Что могли сделать — сделали».

Нужно сказать, что следователь Соколов, сразу же по прибытии в Екатеринбург, как только сошел снег, 23 мая — 17 июня 1919 года совместно с генерал-лейтенантом М.К. Дитерихсом, прокурором Екатеринбургского окружного суда В. Иорданским, фотографом Робертом Вильтоном и другими сопровождающими лицами прошли пешим ходом весь путь от Ипатьевского особняка до Четрырехбратского рудника, тщательно обследовали, описывали и фотографировали важные объекты, в том числе: 4 железнодорожных переезда, всю Коптяковскую дорогу, времянку. В частности, на Коптяковской дороге, не доходя до железнодорожного переезда № 184, ими был осмотрен так называемый Поросенков лог: «Большой лог начинается от переезда в расстоянии 864 шагов (от 184-го переезда. — В.Ш.). При выходе к нему уровень дороги сильно понижается. Самый лог представляет собой сенокосное болото, покрытое местами небольшими кочками с водой. Дойдя до этого лога, дорога сворачивает в сторону и, обходя болото, идет опушкой леса, окаймляющего лог в северо-восточном направлении. В расстоянии 414 шагов от переезда на полотне дороги в наиболее низком месте набросан мостик. Он состоит из нескольких сосновых бревешек толщиной вершка в 3–4 и старых железнодорожных шпал. Шпалы и бревешки положены прямо на полотно дороги. У переезда № 184 в момент осмотра лежали остатки шпал, совершенно таких же, как и шпалы, из которых набросан этот мостик. Оба переезда, № 184 и № 185, не охраняются и не имеют запоров на ограждениях через переезд. Но около них имеются будки, в которых живут сторожа. Около обоих переездов прибиты надписи одинакового содержания: «Берегись поезда…. Переезд не охраняется». Самые же заграждения-шлагбаумы находятся у этих переездов в таком виде: у переезда № 184 шлагбаумы имеются (их два), но ни один из них не имеет цепей и вообще приспособлений для затора. У переезда № 185 имеется только один шлагбаум, но и тот поломан…»

На основании проведенных исследований Соколовым был составлен подробный схематический план местности. Из важнейших свидетелей, допрошенных следователем Соколовым, особо следует отметить показания поручика А.А. Шереметьевского от 9 июня 1919 года: «…После возвращения домой мне, как офицеру, сразу же пришлось скрываться от большевиков… Когда я был в эти дни в Екатеринбурге (25–26 июля 1918 года), я слышал о расстреле Государя. Когда я приехал в Коптяки со станции Исеть, мне кто-то сказал, что сейчас из Коптяков ушли на город красные. Я кинулся с казаками их догонять. Но эти сведения оказались ложными. Я вернулся в Коптяки. В это время ко мне подошел крестьянин Михаил Алферов и, показывая мне сверток с вещами, сказал: «А мы были на шахтах. Вот, посмотри-ка, что мы там нашли». Я как поглядел на эти вещи, так и ахнул. Я увидел среди этих вещей Кульмский обгорелый крест… Вид всех вещей, бывших у Алферова, ясно говорил о несчастье, постигшем Августейшую Семью. В вещах также были: пуговицы, крючки, пряжки, топазовые бусы, планшеты и кости от корсетов, стекла от пенсне и медальонов… Схватил я эти вещи и поскакал в город и вручил их полковнику Шериховскому».

30 июля 1918 года группа офицеров Академии Генерального штаба с другими лицами отправились на легковом автомобиле до станции Исеть…. «В этот раз мы поехали уже через Поросенков лог. Я прекрасно помню, что в этом логу мы проезжали через мостик, набросанный из шпал. Этот мостик и соорудили «товарищи» как раз в то время, когда они и производили свои таинственные работы у рудника. Раньше этого мостика не было. Я хорошо знаю эти места и утверждаю, что именно в то время он и появился. Да и кто же мог бы взять с полотна шпалы и открыто, тут же, в полверсте от полотна, воспользоваться ими, кроме «товарищей»?

Еще одним важным документом, пожалуй ключевым, в раскрытии тайны места сокрытия тел убиенных был протокол допроса Якова Лобухина, линейного сторожа 184-го переезда Горнозаводской железной дороги, и его сына Василия. Оба были допрошены следователем Соколовым 10 июля 1919 года, в самый последний день перед эвакуацией Белых частей из города Екатеринбурга.

«В последний самый день (перед снятием караула, в ночь с 18 на 19 июля. — В.Ш.) уже вечером от Коптяков прошел грузовой автомобиль. Прошел он через переезд и пошел прямо через лог, а не времянкой, как шли все остальные. Были ли за ним коробки, я не заметил. Это автомобиль в логу застрял и засел в топком месте. Должно быть, вода им для него понадобилась, потому что скоро к моему колодцу подъезжал коробок. В коробке, как я издали видел, была бочка, какая: деревянная или железная, не разглядел. Налили они в бочку воды и уехали к логу. Видал я, что двое приезжали за водой. Один из них в солдатской одежде (не помню, в какой именно), другой в какой-то вольной. Тут мы все полегли спать. Должно быть, автомобиль у них в логу застрял, потому что лошадь там, как слыхать было, всю ночь ржала, а за ночь они там целый мостик выстроили: из шпал и из тесу от моей городьбы. Это уж я потом тес взял назад и там одни шпалы оставил. Никого я из тех, кто чего не знаю. Показание мое, мне прочитанное, записано правильно. Я неграмотный…»

Рассказ Якова Лобухина следует дополнить весьма важными деталями, которые сообщил следователю Соколову Василий Лабухин, сын Якова: «Я на следующий день (18 июля 1918 г. — В.Ш.) утром, часов в 7, увидел грузовик, но саженях в 150 от нашего переезда он остановился. Что именно на нем было, я хорошо не заметил. Показалось мне, что на нем были или бочки или ящики (ящики с серной кислотой). После обеда еще один грузовой автомобиль прошел и в том же месте остановился. Тут я хорошо заметил, что в этом автомобиле в железных бочках бензин везут (бочки с керосином. — В.Ш.). Я вздумал попросить бензину, взял бутылку и пошел туда, где на Коптяковской дороге стояли эти два грузовых автомобиля. Я и в этот раз хорошо не заметил, что было на первом из автомобилей, который первым пришел. На втором были бочки три бензина или, может быть, две. Бочки были железные. Около обоих автомобилей было человек 5 людей…»

Далее из протокола допроса Василия Лабухина следует, что эти два автомобиля, ушедшие в сторону Коптяков, до 5–6 часов вечера уехали обратно пустыми в сторону города по времянке.

11 июля 1919 года следователь Николай Соколов от генерала Дитерихса получил предписание о немедленной эвакуации из Екатеринбурга на восток. Следователю был выделен специальный вагон и охрана. Все документы и вещественные доказательства в количестве около 1000 единиц, собранные в процессе следствия, были упакованы в 50 ящиков, которые должны были быть переправлены в Великобританию и переданы сестре Николая Александровича, Ксении Александровне. На долгом пути следования до Владивостока спецвагон Соколова вынужден был подолгу останавливаться на железнодорожных станциях.

22 июля 1919 года Н. Соколов в Ишиме предпринял попытку идентификации обожженных костей, найденных им у шахты № 7, для чего допросил врача Красного Креста (бывшего главного врача Екатеринбургского лазарета. — В.Ш.) Анатолия Ивановича Белоградского, который показал: «Я вижу предъявленные мне сами предметы: вырезка из медицинских пособий (предъявлены листки из медицинских книг, описанные в пункте 14 и 15 протокола 19–22 июня сего года) и кости (предъявлены кости, описанные в пункте 14 и 15 протокола 37 и 38 ). По поводу их я могу сказать следующее. Вряд ли листочки из медицинских пособий могут быть «фельдшерской» литературой. Это скорее врачебные пособия. Что же касается костей, то я не исключаю возможности принадлежности всех до единой из этих костей человеку. Определенный ответ на этот вопрос может дать профессор сравнительной анатомии. Вид же этих костей свидетельствует, что они рубились и подвергались действию какого-то агента, но кого именно, сказать может только научное исследование. Больше показать я ничего не могу. Показание мое, мне прочитанное, записано правильно…»

Во время одной из длительных стоянок в Чите следователем Соколовым, с целью сохранения, было сделано копирование следственных материалов в количестве трех экземпляров. Копии были переданы Михаилу Дитерихсу и Роберту Вильтону. Нужно сказать, что не все вещественные доказательства на пути до Владивостока Соколову удалось сохранить. Половина из них была похищена.

Единственным особо охраняемым предметом был так называемый сафьяновый сундучок, в котором следователь Соколов вез самые важные, на его взгляд, артефакты. Такие как: 1) Отрезанный палец императрицы, 2) Вставная челюсть доктора Боткина и осколки стекол от его пенсне, 3) Золотая серьга с камнем императрицы, 4) Кусочки сальных масс из колодца и некоторые другие вещественные доказательства, найденные в районе шахты № 7.

По прибытии в Париж Соколов продолжал следственное дело. В первую очередь допрашивал среди эмигрантов из России людей, приближенных к императорскому дому.

В полном тексте доклада судебного следователя Н.А. Соколова вдовствующей императрице Марии Федоровне, составленном в 1920 году, он делает следующий вывод относительно судьбы убиенных членов царской семьи:

«…Принимая во внимание данные осмотра этой местности и совокупность обнаруженных здесь нахождений, следственная власть не питает никаких сомнений и совершенно убеждена в том, что трупы Августейших особ и всех остальных, погибших вместе с ними, около одной из шахт сначала расчленяли на части, а затем сжигали на кострах при помощи бензина. Трудно поддававшиеся действию огня разрушались при помощи серной кислоты»…

Соколов дает список найденных в кострищах обгорелых деталей одежды, обуви, драгоценных предметов царской семьи, а также указывается: «…Перед самым оставлением города Екатеринбурга в сем году, прервавшем, к сожалению, дальнейшие розыски, найдено много рубленых и, возможно, пиленых костей, природу коих надлежит определить в ближайшем будущем в условиях существующей возможности. Все кости подверглись разрушительному действию огня, но, возможно, и кислот…»

В своей книге «Убийство Царской семьи», изданной в 1925 году на русском языке в Берлине, по этому поводу он пишет следующее: …«Они все сильно обожжены, разрезаны и разрублены. Крушение власти Адмирала не позволило мне произвести научное исследование этих костей, какое бы я желал. Однако врач Белоградский, которому они были предъявлены мною при допросе, показал: «Я не исключаю возможности принадлежности всех до единой из этих костей человеку. Вид этих костей свидетельствует, что они рубились и подвергались действию какого-то агента…»

В то же время лесничий Редников показывает: «Я категорически удостоверяю, что тогда мы в костре у шахты нашли несколько осколков раздробленных и обгорелых костей. Это были осколки крупных костей крупного млекопитающего и, как мне тогда казалось, осколки трубчатых костей. Они были сильно обгорелые». Много также и ценных вещей нашел Редников.

Далее Соколов продолжает: «Части трупов сжигались в кострах при помощи бензина и уничтожались серной кислотой. Оставшиеся в телах пули падали в костры; свинец вытапливался; растекался по земле и… охлаждаясь затем, принимал форму застывших капель, пустая оболочка пули оставалась. Сжигаемые на простой земле трупы выделяли сало. Стекая, оно просолило почву…»

Исходя из вышеизложенных протоколов допросов свидетелей и заключения следователя Соколова, мы можем указать на явные несоответствия и даже противоречия в выводах Николая Алексеевича:

1) Обожженные кости, обнаруженные Соколовым около кострищ и глиняной площадки, были им запротоколированы как кости млекопитающих. Он это подчеркивает, однако добавляет в протоколе, что нужно их подвергнуть экспертизе. В предпринятой попытке их идентифицировать главным врачом Екатеринбургского военного лазарета Белоградским Соколов не получил достоверного ответа. Белоградский не смог стопроцентно подтвердить их принадлежность человеку или животному. И посоветовал Соколову обратиться к специалисту для проведения экспертизы. Однако Соколов в докладе к вдовствующей императрице Марии Федоровне в качестве доказательства берет только начальную фразу из протокола осмотра Белоградским — фразу о том, что предъявленные кости могут принадлежать человеку. А остальную часть опускает.

Возможно, найденные следователями обожженные кости — это остатки продуктов животного происхождения, которыми питались в течение двух суток красноармейцы из отряда П.З. Ермакова (около 15–20 человек), а также прибывший в ночь на 18 июля отряд из УралЧК под руководством Павлушина в количестве 12 человек. Они привезли с собой на телегах не только инструменты (лопаты, кайло, топоры, веревки), но и продукты. Какие именно, мы не знаем, но поскольку это были здоровые и физически крепкие мужики, то для поддержания сил им были необходимы мясные продукты, которые они могли жарить на кострах и употреблять в пищу. А остатки бросать в костры.

2) Следователь Соколов считал, что тела убитых членов царской семьи и слуг рубились топорами и сжигались на «глиняной площадке» около шахты № 7 с применением бензина и серной кислоты. Во время сжигания жир и сало с тел убитых пропитывали почву и стекались ручейками, попадая в колодец, где застывали. Найденные им в малом колодце сальные массы должны были быть подвергнуты экспертизе. В то же время он берет пробы почвы и золы с кострища и фиксирует в протоколе необходимость их дальнейшей экспертизы. Действительно, если провести химическую экспертизу сальных масс, пробы почв и золы из костра на предмет наличия в них серной кислоты, керосина и наличия человеческого жира, то можно было получить четкий ответ: сжигались они на кострах или нет? Якобы за недостатком времени, средств и специалистов следователь Соколов такие экспертизы не провел. Хотя эти возможности у следователя были. Это говорит о его халатном отношении к своему делу.

Можно предположить, что эти сальные массы могли появиться в малом колодце в результате попадания жидкого внутреннего сала животных при смазывании им механизмов двуручного ворота для подъема бадьи с рудой.

3) Вывод Соколова о том, что во время сжигания тел членов царской семьи применялся бензин или серная кислота, несостоятелен. Так как ни бензин, ни кислота не то что не применялись, а вообще отсутствовали у шахты № 7. Ящики с серной кислотой и бочки с керосином были доставлены 18 июля 1918 года после обеда к своротку с Коптяковской дороги, ведущей к шахте № 7, где и оставались до вечера. Этот груз на телегах был отправлен с телами убитых поздним вечером в сторону Московского тракта для сокрытия.

4) Никаких следов наличия серной кислоты и осколков сосудов у шахты № 7 следователями не было обнаружено.

5) Одним из доказательств того, что тела не сжигались на «глиняной площадке», является отсутствие оболочек от пуль и зубов, которые трудно поддаются горению. Соколовым были обнаружены в кострище только две оболочки от пуль и одна около шахты. Это те самые пули, которые не смогли пробить пояса из бриллиантов, надетых на женщин, и застряли в одежде. Насколько мы знаем, убийцы располагали короткоствольным оружием, по крайне мере 12–15 стволов. И по крайней мере, около 50 пуль должны были попасть в жертвы (за исключением промахов).

6) Документы следствия, зафиксировавшие допросы следователем Н.А. Соколовым офицеров Академии Генерального штаба, дополняет «Доклад по делу об убийстве в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года Царской семьи». Доклад составлен летом 1924 года причисленным к Генеральному штабу подполковником И.А. Бафталовским.

Бафталовский отмечал: «Что же касается костров, то было обращено внимание на «слишком незначительное количество золы и пепла, что определенно указывало на затрату для костров небольшого количества топлива, абсолютно недостаточного для сжигания 12 (11. — В.Ш.) человеческих тел…»

После обследования кострищ офицеры заключили: «…Вывод у всех офицеров и членов комиссии создался определенный: сожжения Царских тел здесь не было, огнем же была уничтожена только одежда Царской семьи. Эта мысль подтверждалась еще и тем, что в остатках кострищ не было найдено ни одного кусочка кости, а тем паче зубов… Ни Царских тел, ни их останков ни в кострах, ни в шахтах обнаружено не было», — заключает Бафталовский.

Итак, следственной комиссией Наметкина «никаких вещественных данных, указывающих на сожжение останков Царской семьи, найдено не было».

7) Для Соколова важным сообщением, связанным с обстоятельствами сокрытия тел царской семьи, должен был послужить протокол допроса Кухтенкова, из которого явствовало, что захоронение царской семьи продолжалось два дня, и сокрыты тела были в двух разных местах… Однако следователь Соколов не принял это во внимание.

«1918 года, ноября 13 дня в Верх-Исетском арестном доме член Екатеринбургского окружного суда И.А.Сергеев допросил Кухтенкова Прокопия Владимировича, который сообщил следующее: «…В мае месяце я был выбран на должность заведывающего хозяйственной частью клуба и оставался в этой должности до отхода красной армии из Екатеринбурга. Клуб был учрежден партией большевиков (коммунистов), но его посещали и не состоявшие членами партии. Квартиру я имел при клубе. Делами клуба управлял президиум в составе семи членов. Из состава президиума я могу назвать: председателя Ивана Парамоновича (или Парменовича — не помню хорошенько) Сибирина и членов Ивана Федоровича Фролова и Александра Егоровича Костоусова, имен и фамилий остальных не знаю. Члены клуба имели право посещать его и в течение всей ночи: ввиду этого было установлено ночное дежурство членов президиума. Числа 18–19 июля нового стиля, часа в 4 утра, в клуб пришли: Председатель Верх-Исетского Исполнительного комитета Совета Р. К. и Красноарм. Деп. Сергей Павлович Малышкин, военный комиссар Петр Ермаков и видные члены партии: Александр Егорович Костоусов, Василий Иванович Леватных, Николай Сергеевич Партин и Александр Иванович Кривцов. Все они прошли в так называемую партийную комнату. Когда я зашел было в комнату, что бы погасить лампочки, кто-то из собравшейся компании сказал мне: «Товарищ Кухтенков, уходи: у нас деловой разговор», и я вышел из комнаты, а затем вскоре уехал на рынок за покупками. Вернувшись с рынка, я уже никого в клубе не застал. На следующую ночь, так же часа в 4, те же самые лица, за исключением Малышкина, пришли в клуб. Вид у них, как и в прошлый раз, был «воинственный». Любопытство мое было сильно затронуто, и я решил, насколько возможно, узнать, о чем они совещаются. Было уже светло, и я подошел к партийной комнате, что бы погасить электричество. Дверь в комнату была не притворена, и, подходя, я услышал сказанную кем-то отрывочную фразу: …« всех их было тринадцать человек, тринадцатый — доктор» (было 11 человек. — В.Ш.). Сказал это не то Партин, не то Леватных. Увидев меня, они сказали: «Уходи», а потом один из них (кто именно, не помню) сказал: «Ну, ладно, старик, прибирайся, мы в сад пойдем». Я сделал вид, что занимаюсь уборкой помещения, и унес в ванную комнату драпировки, а затем, вслед за ними, потихоньку пробрался в курятник. Из курятника я вышел к огороду и через огородную дверь — в огород, смежный с клубным садом. В огороде я подполз к земляничной грядке и стал подслушивать разговор упомянутых в моем показании лиц. Они сидели на скамейке, в расстоянии несколько сажен от меня. Прежде всего я услышал следующую, сказанную Александром Костоусовым, фразу: …«Второй день приходится возиться, вчера хоронили, а сегодня перехоранивали», при этом Костоусов «заматюкался» и утерся платком. Восстановить полностью и в связанной форме весь происходивший в саду разговор я не могу, так как до меня доходили только отдельные фразы. Из всего мною слышанного я понял, что Леватных, Партин и Костоусов принимали участие в погребении тел убитого Государя и членов его семьи и своими впечатлениями делились с Александром Кривцовым и комиссаром Ермаковым. Вопросы больше предлагал Кривцов, а объяснения давали и хвастались своими поступками Леватных и Партин… О месте погребения убитых было сказано, что их похоронили в двух разных местах. Где именно — этого сказано не было; я, по крайней мере, не слышал».

8) Важнейшим свидетелем, возможно, давшим ответ к отгадке раскрытия места захоронения царской семьи, был свидетель Лобухин — линейный сторож железнодорожного переезда № 184 Горнозаводской железной дороги. Именно он в ночь с 18 на 19 июля 1918 года видел, как со стороны Коптяков напрямик через Поросенков лог прошел обоз и грузовик. Лобухина это весьма удивило, потому что через лог автомобили практически не ездили, а пользовались объездной дорогой. Как он и предполагал, этот автомобиль застрял. И, пытаясь выбраться, не единожды застревал. Лобухин сообщил следователю Соколову, что грузовик надрывно тарахтел, красноармейцы два раза приезжали к домику Лобухина за водой, чтобы залить закипающий радиатор. Утром, когда он вместе с сыном пошел в лог посмотреть, то обнаружил: новый мостик из шпал и доски от изгороди, которые были уложены для проезда автомобиля. Следователь Соколов, зная об этом мостике еще из протокола допроса поручика А. Шереметьевского, должен был обратить особое внимание на показания Лобухина. Как следователь-аналитик, он должен был просчитать ситуацию: для чего грузовику, застрявшему в логу, понадобилась целая ночь или несколько часов, чтобы выбраться из размытой земли. Достаточно было пары лошадей и десятка солдат, чтобы преодолеть возникшее препятствие. Значит, это была не главная причина, а что-то иное.

А что именно? И подсказка этому — мостик из шпал!

Возможно, следователь Соколов не мог себе представить, что большевики изберут именно этот дикий способ захоронения. Возможно, если бы Соколов допросил Лобухиных ранее, во время осмотра Поросенкова лога и ж. д. переезда № 184 (в мае — июне 1919 года), то он бы обследовал Поросенков лог и обнаружил под мостиком из шпал место сокрытия тел Романовых. Но, к сожалению, этого не случилось.

К несчастью, следователь Соколов не смог вычислить, арестовать и допросить ни одного участника «похоронной команды» (из отряда Ермакова и отряда Павлушина) и ни одного свидетеля.

Промахов следователь Соколов допустил в разы больше, я лишь обратил внимание на самые важные и критичные. Многие участники этих зловещих событий оставили свои воспоминания, которые хранились под грифом «секретно» в архивах Москвы и Екатеринбурга и стали доступны историкам только в начале 1990-х годов (ГАРФ, РГАСПИ, ГАСО и ЦДООСО и др.).

Назовем из них следующие:

Яков Юровский, 1920, 1922 и 1934 гг.

Григорий Сухоруков, 1929 г.

Александр Медведев-Кудрин, 1964 г.

Михаил Медведев-Кудрин, 1963 г.

Григорий Никулин, 1964 г.

Исая Родзинский, 1964 г.

Алексей Кабанов, 1965 г.

А что же происходило в те дни на самом деле?

По воспоминаниям Якова Юровского, на секретном совещании старых большевиков, состоявшемся в музее революции города Свердловска 1 февраля 1934 г., он подробно рассказал об убийстве царской семьи и о сокрытии тел.

В частности: «Рано утром 17 июля 1918 года ценности собрали, вещи сожгли, а трупы, совершенно голые, побросали в шахту. Вот тут-то и началась новая морока. Вода-то чуть покрыла тела, что тут делать? Надумали взорвать шахты бомбами, чтобы завалить. Но из этого, разумеется, ничего не вышло. Я увидел, что никаких результатов мы не достигли с похоронами, что так оставлять нельзя, и что надо все начинать сначала, т.к. было ясно, что трупы надо извлекать из шахты и куда-то перевозить в другое место, так как кроме того, что и слепой бы их обнаружил, место было провалено, ведь люди-то видели, что что-то здесь творилось.

Заставы оставил, оставил охрану на месте, взял ценности и уехал. Поехал в Облисполком и доложил по начальству, сколь все неблагополучно. Товарищ Сафаров и не помню кто еще, послушали, да так ничего и не сказали. Тогда я разыскал Филиппа Голощекина, указал ему на необходимость переброски трупов в другое место. Когда он согласился, я предложил, чтобы сейчас же отправить людей вытаскивать трупы. Я займусь поиском нового места. Филипп вызвал Ермакова, крепко отругал его и отправил извлекать трупы. Одновременно я поручил ему отвезти хлебы, обед, так как там люди сутки без сна, голодные, измученные».

Далее Юровский рассказывает о поисках нового места, уже на Московском тракте: «Пока мы

Продолжение, пожалуйста, читайте на нашем официальном сайте. Так как технические возможности социальных сетей сильно ограничены.