"Этот царствовать не будет!": сын Николая II цесаревич Алексей

К 120-летию со дня рождения последнего наследника престола.

И, что характерно, об этом не вспомнил никто из монархистов и царебожников Телеграма (за исключением маленького паблика "Царская семья"), устраивающих завываниями на весь Рунет каждое 17-18 июля. А вот о круглой дате последнего цесаревича РИ никто и не пикнул.

Про это событие на Тасс.ру вспомнил историк Алексей Волынец.

Об исторических личностях рассказывать не трудно, они всегда отмечены уймой характеризующих поступков. И даже вполне заурядный человек имеет биографию, раскрывающую его. Но куда сложнее, в том числе и морально, говорить о детях в истории — тех, кому прошлое не оставило шанса повзрослеть, обретя личность. Кем и чем мог стать Алексей Николаевич Романов, мы уже никогда не узнаем, но все же попытаемся понять, каким был первый и последний сын последнего русского царя.

"Призываемаго быть Наследником…"

Рождение мальчика-первенца в императорской семье было государственным событием. Поэтому мы знаем не только дату, но даже точное время появления на свет Алексея Романова — 12 августа (по новому стилю) 1904 года в час и 15 минут пополудни. Царский сын родился на берегу Финского залива, в самом новом из дворцовых комплексов Петергофа, построенном специально для Николая II.

К тому моменту шел десятый год царствования последнего монарха и десятый же год его брака с немецкой принцессой и внучкой английской королевы. У царя уже родились четыре дочери, но сына не было. Поэтому мальчик оказался долгожданным во всех смыслах — и в семейном, и в государственном. До рождения Алексея наследником престола считался младший брат Николая II, великий князь Михаил, но в августе 1904 года у императорской династии появился новый преемник.

В монархии наследник, как известно, не просто ребенок. Это, в сущности, юридический акт и с младенчества государственный фактор. Официально Алексей Романов с момента рождения носил титулы "Наследника-Цесаревича, Великого Князя и Императорского Высочества". Рождение наследника престола в Российской империи оформлялось манифестом — таким же юридическим документом, каким, к примеру, отменяли крепостное право или объявляли войны.

Любезнейшая Супруга Наша, Государыня Императрица Александра Феодоровна благополучно разрешилась от бремени рождением Нам Сына, нареченнаго Алексеем. Приемля сие радостное событие, как знаменование благодати Божией на Нас и Империю Нашу изливаемой, возносим вместе с верными Нашими подданными горячия молитвы ко Всевышнему о благополучном возрастании и преуспеянии Нашего Первороднаго Сына, призываемаго быть Наследником Богом врученной Нам Державы

– Из торжественного манифеста, подписанного Николаем II в день появления на свет сына

Как мы все знаем, история отвергла эти молитвы — "преуспеяния Первороднаго Сына, призываемаго быть Наследником" не случилось. Алексей Романов не стал царем, не стало и самих царей.

О личности последнего монарха России, о расстрелянной царской семье за минувшие век с лишним написано очень много и с самых разных позиций. Со всех ракурсов сонмами историков, писателей и публицистов изложены факты о неизлечимой гемофилии наследника, передавшейся по линии британской прабабушки, королевы Виктории; о роли этой болезни в явлении у царского престола Григория Распутина, о роли самого "старца" и прочей "распутинщины" в падении монархии. Все это раскрыто множеством книг, документальных и даже художественных. Но к формировавшейся (и, по воле судьбы, так не сформировавшейся) личности ребенка они имеют лишь косвенное отношение. Попробуем в этом море истории отыскать те немногие факты, что говорят о самом Алексее.

"…погрозил пальцем маленькому Алексею"

О неизлечимой болезни наследника царь с царицей узнали на второй месяц его рождения, когда долгое кровотечение из пупка едва не свело долгожданного младенца в могилу. Все следующие годы ребенок рос страдая. Кровоизлияния в суставах, гематомы, периодическая невозможность согнуть руку или ногу, потери сознания от боли.

Официально о болезни "Первородного Сына" никогда не объявлялось. Подданные огромной империи могли лишь видеть парадные фото симпатичного мальчика. Все проблемы и все личные качества растущего престолонаследника были скрыты в царских покоях, в узком и замкнутом кругу ближайшего окружения императорской семьи.

Поэтому, зная не так мало об этом окружении, мы все же почти ничего не знаем о самом Алексее. С 12 лет царственный мальчик по примеру отца начал вести дневник. Но и этот документ, по сути, ничего не говорит нам о личности ребенка. Как и у Николая II, дневниковые записи "цесаревича" крайне просты.

Встал рано. Учился и гулял. Завтракали. Мама лежала на кушетке. Днем гулял… Обедал в 6 ч. Приготовлял уроки. В 8 ч. был за обедом у Мама. Лег поздно.

– Из дневника цесаревича Алексея

Эта типичная собственноручная запись примечательна лишь тем, что сделана ровно за год до падения монархии. Царицу сын, по моде аристократии той эпохи, именовал с иностранным прононсом, делая ударение в слове "мама" на последний слог.

Как ни странно, но первое стороннее свидетельство о наследнике престола, появившееся не из узкого круга царской свиты, связано с неудачной для нашей страны русско-японской войной. Сразу ставший легендарным бой крейсера "Варяг" сделал его капитана Всеволода Руднева флигель-адъютантом императора. И сын капитана позже записал рассказ отца об одной сценке из придворной жизни:

"…сановники ожидали выхода царской четы. По залу важно расхаживал министр двора граф Фредерикс. Подкравшийся к нему сзади наследник Алексей прицепил старику к нижней части спины какую-то веточку в виде хвоста. Никто из присутствующих не посмел ничего сказать министру, но Руднев по прямоте своей подошел к нему, снял с его мундира шутовское украшение и погрозил пальцем маленькому Алексею. Присутствующие пришли в ужас от такой неслыханной дерзости".

Это история случилась вскоре после революционных потрясений 1905 года, Алексею всего несколько лет, и в этой сценке, конечно, не может быть каких-либо упреков к детской шалости. Показательна здесь лишь реакция царского окружения.

Можно было бы счесть такую сценку случаем либо желанием постфактум, уже после краха монархии, отыскать нечто плохое в несостоявшемся наследнике престола. Можно было бы, если бы не… Первая мировая война.

Через год после начала всеевропейской бойни Николай II стал главнокомандующим. Ставка, штаб и все высшее руководство сражающихся армий тогда располагались в Могилеве. Последний монарх поселился в Ставке вместе с сыном. С конца 1915 года и до крушения монархии цесаревич Алексей жил в Могилеве 225 дней. Впервые жил вне царских дворцов, и впервые с ним могли непосредственно общаться и наблюдать многочисленные очевидцы не из замкнутого круга обслуги и свиты.

Царь останавливает недостаточно твердо…"

Мальчик рос болезненным, но симпатичным. Это отмечают все очевидцы.

"Алексей Николаевич, стройный, красивый, в шинели солдатского образца, в защитной фуражке, перетянутый кожаным поясом держался важно. Иногда посматривал на свои высокие сапоги. Видимо, выезд в Ставку очень льстил Его самолюбию…" — вспоминал жандармский генерал Александр Спиридович.

Непосредственно в Ставке впечатления от наследника оказались чуть иные. Алексей постоянно присутствовал на коллективных обедах царя с широким кругом штабных генералов и полковников. Поведение мальчика 12 лет военным показалось, мягко говоря, странным — цесаревич постоянно и неприятно шалил.

Вообще вести себя не умеет. Все, конечно, очень рады его шалостям, все пресмыкаются, а царь останавливает недостаточно твердо.

– Из дневника Константина Лемке, служившего тогда в могилевской Ставке

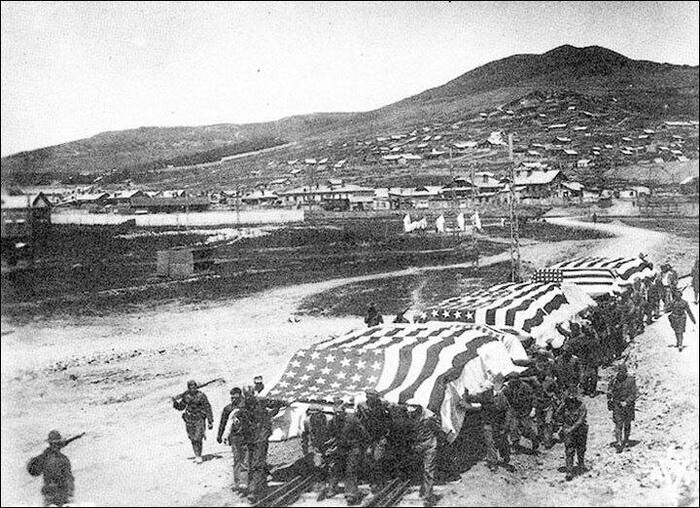

Царь и цесаревич на воинской платформе в Могилеве, прибыли в Ставку. Года нет, но предположительно вторая половина 1915.

Проблема в том, что поведение, инфантильное даже для 12-летнего ребенка, зафиксировано множеством свидетелей, в том числе вполне сочувствующих семье последнего монарха. Таким, например, был протопресвитер Георгий Шавельский, главный военный священник царской армии. Относясь к наследнику весьма благожелательно, он с явным изумлением вспоминал некоторые выходки Алексея.

"Сидя за столом, мальчик часто бросал в генералов комками хлеба; взяв с блюда на палец сливочного масла, мазал им шею соседа, — вспоминал Шавельский. — А однажды выкинул совсем из ряда вон выходящий номер. Шел обед с большим числом приглашенных, был какой-то праздник. Я сидел рядом с великим князем Сергеем Михайловичем. Наследник несколько раз вбегал в столовую и выбегал из нее. Но вот он еще раз вбежал, держа назади руки, и стал за стулом Сергея Михайловича… Вдруг наследник поднял руки, в которых оказалась половина арбуза без мякоти, и этот сосуд быстро нахлобучил на голову великого князя. По лицу последнего потекла оставшаяся в арбузе жидкость, а стенки его так плотно пристали к голове, что великий князь с трудом освободился от непрошеной шапки. Как ни крепились присутствующие, многие не удержались от смеха…"

Впрочем, главного священника императорской армии в наследнике тревожили не только проказы, но и пробелы в образовании. Как отмечал Шавельский:

Во избежание переутомления мальчика учение вели очень осторожно, с очевидным ущербом для учебной цели. Следствием первого была часто переходившая границы дозволенного шаловливость; следствием второго — отсталость в науках. Последняя особенно была заметна. Осенью 1916 г. Алексею Николаевичу шел 13-й год — возраст гимназиста, кадета 3-го класса, — а он, например, еще не знал простых дробей.

"А наследник этого не видел…"

Вполне понятна снисходительность коронованного отца к тяжело больному единственному сыну. Но эта снисходительность явно вступала в противоречие с желанием видеть Алексея в будущем на престоле, во главе великой державы.

Отмечу, что очевидцы замечали у наследника и достоинства. Мальчик был явно способен к иностранным языкам, а его чувство юмора не ограничивалось странноватыми шалостями. В 1915 году отец и мать, то есть император с императрицей, обсуждали возможность широкого показа в синематографах Российской империи кинокадров, на которых цесаревич играет с собачкой. Наследник родителям возражал, уверяя, что песик в этом кино "выглядит гораздо умнее его".

Известно, что у Алексея был любимый спаниель по кличке Джой. В Ставке ему подарили и кота, только из-за гемофилии животному предварительно вырвали все когти — генералу царской свиты Владимиру Воейкову пришлось долго уверять цесаревича, что это такая особая порода. Добавим, что почти все очевидцы замечали — наследнику явно не хватало простого человеческого общения со сверстниками.

Вообще по мере затягивания кровавой мировой войны, по мере расширения слухов о Распутине и всякой "распутинщине" отношение к царской семье менялось. Наибольшую неприязнь вызывала "немка", последняя царица. Тень этой явной нелюбви падала и на сына.

Необыкновенно приятное впечатление производил маленький наследник. Это было милое дитя, любознательное и веселое, и, несомненно, в любой стране было бы любимым детищем своего народа. Но русский народ его не любил. Приходилось слышать шепот в толпе при проезде наследника: "Этот царствовать не будет!" Говорилось с озлоблением… А наследник этого не видел. Он с любопытством вертелся, сидя в автомобиле рядом с отцом, читал вывески и улыбался прохожим. Это было дитя, вырвавшееся из скучной дворцовой обстановки

– Из воспоминаний воспитанницы Смольного института благородных девиц Марины Летягиной, которая жила в годы войны в Могилеве

Крах монархии в феврале 1917 года цесаревич Алексей застал, болея корью. Дальнейшее известно и трагично. Нам же сын последнего царя навеки без ответа оставил исторический и риторический вопрос: явно не глупый, но тяжело больной, весьма специфически воспитанный, с ограниченным образованием — мог он стать достойным правителем в страшном XX веке?

Алексей Волынец — к 120-летию со дня рождения последнего наследника престола. ТАСС.ру

Взято из паблика Сергея Сигачёва.