Черновик у меня оказался весьма разрозненным, потому получилось местами сумбурно, но надеюсь основные мысли я смог донести. Приятного чтения и надеюсь на Ваши размышления в комментариях.

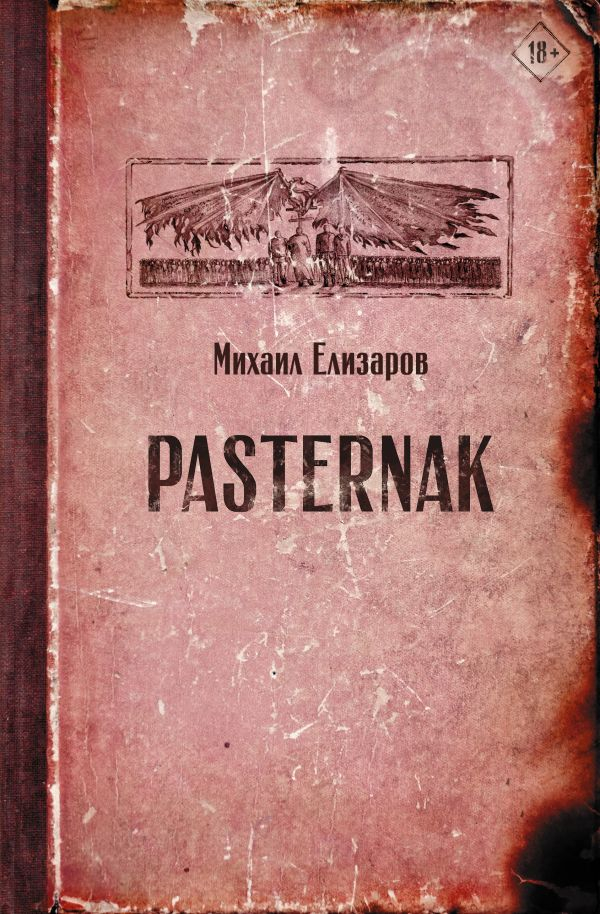

Итак мы уже поговорили про «Библиотекаря», а так же про «Ногти». Ну а вот и момент перелома. Да, «Библиотекарь» вывел Елизарова на свет, став самой популярной его работой, однако именно «Pasternak» изначально заставил говорить о нём.

Итак, в 2003 году вышел роман в жанре «городского» фэнтези «Pasternak», который по сути своей состоял из трёх компонентов:

1) Средние боевые сцены при участии неоязычника, химика-бомжа, православного боевого священника из катакомбников и гопника;

2) Сатиру на либеральные ценности (речь не про классический либерализм, а про современные его итерации) и идею абстрактной «духовности», не имеющей привязки к конкретным позициям;

3) Пастернака. Позже объясним.

Позже рассмотрим всё это подробней, а сейчас нужен синопсис.

В романе две сюжетные линии, которые освещаются с четырёх позиций, по одному на каждого основного персонажа: двух протагонистов и двух дейтерагонистов.

Но начинается всё не с них, а с пролога, в котором бесы кошмарят мужика, отмечая схожесть некоторых моральных максим христианства и буддизма, ссылаясь на мономиф и поощряя интеллектуальное и духовное сектантство, особенно в среде интеллигенции, довели до инсульта мужика и под видом сатанинской скорой украли труп. Разумеется, во славу Бориса Леонидовича «Бога Живаго».

После пролога нас встречает Василий «Василёк» Льнов, носитель древнего знания, полученного от его деда Мокара – неоязычника (а других и быть не может, так как исконное славянское язычество на территории России выжгли. Исконное язычество утеряно, и все язычники лишь воспроизводят его на основе некоторых ошмётков и положений язычества других народов). От него же он обучился древним умением борьбы с «монстрами», он первый узнаёт об опасности и готовится к борьбе с ним.

Союзником Льнова становится подрывник-самоучка Любченев, чья история изначально рассказана в рассказе «Красная плёнка», после чего была дополнена и перенесена сюда (вообще, один из залогов того, что герои второго плана живые и проработанные – это то, что они когда-то были главными героями какой-либо истории). Если кратко, Любченев вместе со своим другом Антипенко изводили «нелюдей». Кто это такие, ясно из простой цитаты: «Мне вспоминался прошлогодний нелюдь Вайсберг, продавший душу за резиновых индейцев из ГДР». Они изводили их, заставляя покинуть школу. Но один раз им попался особо упорный нелюдь, да и времена изменили, потому им пришлось прибегнуть к последнему оружию – красной плёнке, легенде 70-80-х годов, согласно которой съёмка фотоаппаратом на такую плёнку позволит получить... фотографии снимаемых «моделей» без одежды.

Однако нелюдь перекупила плёнку и опозорила уже их, чем вынудила покончить с собой. Изначальный рассказ был доработан: открытый финал заменён полноценным, где известно, что Антипенко умер, а его товарищ остался жив, так как восстановленный ими патрон не взорвался, а, как ему и полагается, выстрелил, убив только стоящего перед ним. Далее Любченев прятался по крышам и бомжевал, пока не встретил Льнова. За это время с помощью учебника химии открыл в себе талант к созданию бомб, прочей пиротехники да и химии в целом, чем и привлёк к себе внимание борца с нечистью.

Позже возникает образ Цыбашева, в детстве странного меланхоличного мальчика (в детстве Сергея угадываются черты самого Елизарова), далее поглощённого поисками истины юноши, который пропустил через себя огромное количество религиозных текстов от классических религий до нью-эйджа и превращающегося, наконец, после крещения в катакомбной церкви, в отца Сергия. Который обнаружил склад затопленных и слипшихся в камень трудов Пастернака, которые обладали способностью при ранении — выпивать кровь раненного, высушивая его.

Его сподвижником стал воспитанник алкогольной среды Алексей Нечаев, Леха — герой рассказа «Стать отцом», который перекочевал без изменений. Наименее интересный герой, который является представителем архетипа альфа-гопника.

Все эти герои встречают свою судьбу в неравной борьбе с нечистью, а в эпилоге нам показывают достаточно яркую, но мутную сцену извращённого причастия врачей, оживляющих трупы (собственно, что за смысл в это заложен, понятно, но вот над отдельными элементами как будто бы нужно поразмышлять).

Есть у этой истории и пятый герой, отнюдь не положительный — Пастернак. Именно это имя вызвало ожесточённые споры вокруг книги, и, что особенно забавно, собственно Пастернака-то тут и нет — его имя просто играет роль вместилища обобщённой «либеральной духовности» (да, критика самого Пастернака также имеет место, но это буквально пара страниц). Но именно это имя является как основой разгромных рецензий (прямо называющих Елизарова нацистом), так и хвалебных (утверждающих, что эта книга — оплот «ценностей»).

Одно можно сказать точно — Елизаров не любит Пастернака (я его мнение разделяю — я три раза пытался прочитать «Доктора Живаго» и три раза бросал (притом, что обычно я дочитываю даже полный мусор)), в чём честно признавался. А потому он с чувством и толком разбирает его на кирпичики, но не личность, нет, а его творчество и его наследие, то, что с ним сделало общественное восприятие.

РАЗНОС ПАСТЕРНАКА

Давайте возьмём достаточно большой кусок текста и разберём, что же за претензии предъявляются.

Для начала стоит отметить основную тему — противопоставление «духовности» и «псевдодуховности». Упрощая и обобщая, «псевдодуховность», по Елизарову, — это попытка изначально светского деятеля или созданного им светского же произведения залезть на территорию религиозную.

В определенный момент явился спрос на книги, воспроизводящие «духовные ценности». Самостоятельно ли, с помощью ли бесов, как-то определился необходимый процент обогащенной духовности, по которому общество судило о произведении. Дело оставалось только за автором, более или менее выполняющим в текстах ударную духовную норму. Так появлялась оболочка, посредством которой дьявол как через лаз проникал прямо в душу.

Сами «духовные ценности» оказались с секретом. Вначале они были очень похожи на христианские. Потом само же общество переименовало их в более гуманные, «общечеловеческие», причем процентная духовность от этого ничуть не уменьшилась. Наоборот, добыча ее возрастала с каждым годом, но только сами ценности видоизменялись до того, что откровенно противоречили христианской традиции. Но подступиться к ним с критикой уже было проблематично…

Художественная литература, светская литература не плоха сама по себе и не зло, но она не имеет права на духовность.

«Не нужно думать, что художественная литература — зло. Она становится его носителем только в том случае, когда начинает претендовать на духовность, а вот на нее у литературы никогда не было прав. Духовность отсутствует как понятие в этом вымышленном мире. Художественные ландшафты разнятся только степенью демонического… Вред от грубого скоморошничания „Луки Мудищева“ невелик. Откуда там завестись дьяволу? Спрятаться негде. А заумный пафос какой-нибудь „Розы Мира“ в сотни раз опаснее своей лживой спиритической мимикрией под духовность… С петровских времен, когда было унижено православное священство, люди предпочли проповеди светскую книжную литургию. Вслед за христианским Западом и Россия потеряла чувство духовного самосохранения, забыв, что религия не исторический пережиток, а оружие против невидимого и безжалостного врага. Каждое поколение вносило свою лепту в разрушение мистических церковных бастионов, ослабление Христова воинства…»

И раз за разом одни люди (Пушкин, Толстой, Достоевский) лезут в это болото, а другие используют их труды и возносят на пьедестал как эталон новой духовности. И вот Пастернак, который осознанно залез в эту трясину по самые уши и сидит там, оказывается идеальным образом для того, чтобы задержаться на этом пьедестале надолго и обзавестись неприкасаемым статусом.

«Взгляд Цыбашева задержал Пастернак. По своему типу он очень подходил, чтобы стать оболочкой. Имя было значительно и в то же время не особо выпирало из поэтической таблицы. Но стоило взять его в руки и рассмотреть поближе, сразу ощущался его идеологический удельный вес, точно среди алюминиевых форм затесался такого же объема кусок урана.

Настораживала его удивительная защищенность, но не только авторитетом Нобелевской премии. Существовало нечто более прочное, чем общественное мнение. Пастернак каким-то непостижимым образом оказывался вне критики негативной. Имя с религиозным экстазом произносилось либеральной интеллигенцией. Цыбашев даже помнил где-то вычитанную фразу о Пастернаке как о «духовной отдушине».

Подводя итог, Елизаров, критикуя общественное восприятие творчества Пастернака, одновременно бьёт как по непомерным и нездоровым амбициям и замашкам самого Пастернака, так и по людям, которые в каких-то своих целях или же поддаваясь общественному мнению, превращают человека и его творчество в идол и новое Писание — ориентир для всех.

А про критику творчества Пастернака лучше самого Елизарова никто не скажет:

Был показательный эпизод из воспоминаний Юрия Олеши. Он предлагал Маяковскому купить рифму «медикамент — медяками». Маяковский давал всего лишь рубль, потому что рифма с неправильным ударением. На вопрос: «Тогда зачем вы вообще покупаете?» — Маяковский отвечал: «На всякий случай».

С Пастернаком получалось так, что им были скуплены все рифмы «на всякий случай».

Сколько ни в чем не повинных слов русского языка страдало от жестоких побоев и ударений. За местоимение «твои» приняло муку «хвоИ». По преступному сговору с поэтом «художница пачкала красками траву», чтобы получить «отраву». «Гамлет» наверняка не подозревал, что «храмлет» (очевидно, хромает). Рожденные избавлять от страданий, «страдали… осенние госпитАли». «Сектор» превращал нектар в «нЕктар».

Созвучий не хватало, и злоумышленник совершал невозможные сводничества, например рифмы «взмаху — колымагой», «бухгалтер — кувалда». Или вообще поступал гениально просто: «скучный — нескучный».

С распухшим слогом маялись «сентяб-ы-рь», несколько «люст-ы-р» и «вет-ы-вь».

Обычным делом было живодерское, совсем не айболитовское пришивание к анапесту, как зайцу, дополнительных стоп — «и небо спекалось, упав на песок кро-во-ос-та-на-вли-ва-ю-щей арники». Не в силах отомстить в анапесте «нынче нам не заменит ничто затуманив-шегося напитка», язык все же иногда давал сдачи.

Зверски замученный ямб вдруг изворачивался и жалил палача. Тогда из «рукописей» вылезали половые органы-мутанты: «…Не надо заводить архивов, над руко-пИсями трястись…» Или поэт, того не желая, с возрастным шепелявым присвистом просил художника не предавать дерево: «…Не предавай-ся-сну…»

На каждом шагу случались артикуляционные насилия: «…Попробуй, приди покусись потушить…» или «…И примется хлопьями цапать, чтоб под буфера не попал…», соперничающие с «бык-тупогуб-тупогубенький бычок…»

В логопедической муке: «Пил бившийся, как об лед, отблеск звезд» — рождался таинственный Какоблед, открывая кунсткамеру компрачикосов. В ее стеклянных колбах находились «застольцы», «окраинцы» и «азиатцы» — чтобы у последних получилось «венчаться». В химическом растворе висел Франкенштейн поэтической инженерии: «Тупоруб» — рожденный из «поры» и сослагательного наклонения: «…Мы-в-ту-пору-б-оглохли…»

Ради сомнительной рифмы к «ветер» наречие «невтерпеж» безжалостно усекалось до «невтерпь». «Личики» кастрировались до «личек», иначе не клеилось с «яичек». Были «щиколки» вместо «щиколотки»; подрезанное в голове — «вдогад» ради «напрокат». Попадались и тела, с трудом поддающиеся опознанию: «всклянь темно».

«Выпень» батрачил на «кипень». «Наоткось», по аналогии с «накось», очевидно, просто предлагалось выкусить, как тот туман, который «отовсюду нас морем обстиг».

Становился понятен траур «фразы Шопена», которая «вплыв

утверждению, что расписание поездов более грандиозно, чем Святое писание, а просто к смысловому несогласованию в повелительном наклонении — «хотя его сызнова все перечти».

Все глумления над смыслом совершались с поистине маниакальным объяснением — «чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд». Главное, во всем этом не было ничего от хлебниковского словотворчества — «леса обезлосели, леса обезлисели», ничего от веселой обериутовской зауми Заболоцкого и Хармса, в своих дневниках величавшего Пастернака «полупоэтом».

Громада творчества была неприступна — от поэтических завываний юного барчука:

Овольноотпущенница, если вспомнится,

О, если забудется, пленница лет… — до интонаций бердичевского аптекаря, вздыхающего в «еврейском родительном»:

Что слез по стеклам усыхало!

Что сохло ос и чайных роз! Мутный роман о Докторе, завернутый в лирическую броню приложения — с начинкой о Боге, делался недосягаемым для критики.

Читатель, вдруг заметивший весь этот стилистический бардак, соглашался скорее признать собственную поэтическую глухоту, чем промах у Мастера. Это уже работала «духовность», уничтожавшая все живое, пытавшее подступиться к святыне.

Разумеется, бывает такое, что в угоду задумке нормой языка можно пренебречь, но если это становится нормой для автора, если весомая часть его текста состоит из подобных искажений - то впору задаться вопросом о навыках автора. Он создаёт рифмы из пустоты - это буквально рифма-хуифма, только Гамлет-храмлет.

Что стоит ожидать от данной книги?

Живой текст, несколько эклектичный, смешивающий высокие размышления с трэшем, мат с размышлениями о духовности. Кого-то это может смущать, но мне более чем отлично: высоко о низком и низко о высоком.

Много отсылок. «Протоколы милицейских мудрецов», «Будем искать того, чьё имя "регион"»…

А также изображений окружающей действительности: всякие сектанты, проповедники, споры — все это узнаваемые элементы.

Юмор. Не много, но есть и качественный. Проповедник, впихивающий английские слова, до сих пор вызывает улыбку.

Хорошие запоминающиеся персонажи (по сути, у каждого есть небольшой рассказ-предыстория).

Не интересные боевые сцены. Ну очень на любителя.

МНОГО философствования. И вот тут нужно отметить, что на первый взгляд действительно это ода религиозной духовности, но на мой взгляд важнее то, что каждая вещь должна исполнять свою задачу: духовная, считай, религиозная литература — задавать и решать вопросы духовности; художественная литература — рассказывать истории и развлекать, заставить задуматься, но не лезть в духовность, а если светская литература соприкасается со светскими эквивалентами духовных максим, например мораль как светская добродетель, то точно не идти по маршруту от полного копирования духовной добродетели, с единственным отличием в отсутствии упоминания Бога (современная мораль во многом базируется на христианстве, но она не копирует её) до полного противоречия ей, с сохранением изначального ярлыка.