Как описывали Великую Отечественную фронтовики, ставшие поэтами и писателями

Народная память о Великой Отечественной не была бы столь глубокой, если бы мы не знали книг, фильмов, стихов и песен, оставленных прошедшими эту войну людьми.

Они стали поэтами, писателями, актерами, поделившимися с нами тем, чего не услышать в громе официальных славословий, не найти в учебнике по истории или газетной передовице: личным опытом, рассказом о «войне с самого близкого расстояния». Многим из них было по 18 лет, а некоторым и того меньше, когда они попали на фронт. 9 мая исполняется 100 лет со дня рождения одного из таких юных солдат – Булата Окуджавы, а 10 мая – 100 лет со дня рождения поэтессы Юлии Друниной. Их поколение подарило нам правду о войне, за которую, как оказалось, тоже надо было сражаться.

«Ты не маленький»

Не сказать, чтобы, вернувшись с фронта, все эти молодые люди тут же бросились писать о пережитом. Бурлила новая, мирная жизнь, полная надежд, а им было всего по 20 с небольшим – письменный стол подождет. К тому же многим потребовалось время, чтобы осознать себя писателем, поэтом, режиссером.

Впрочем, первые важные стихи и песни сочинялись прямо на фронте. Но мог ли советский официоз – да и вообще кто угодно, кроме воевавшего человека – выдержать такую пронзительную правду, как в стихотворении, написанном в 1944 году 19-летним танкистом Ионом Дегеном:

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки.

Нам еще наступать предстоит.

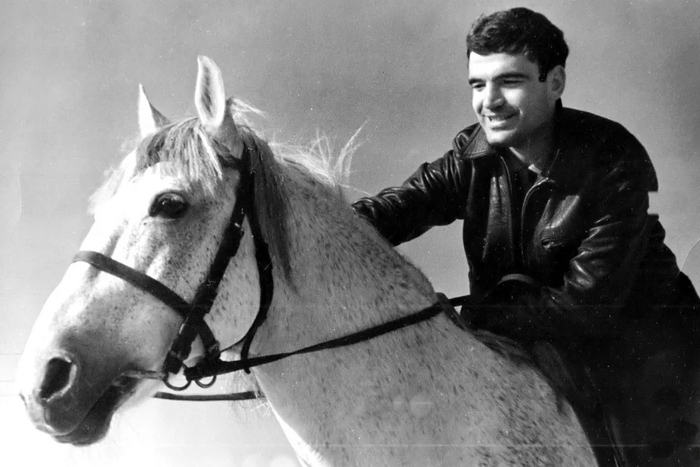

Деген, родом из Могилева-Подольского, что под Винницей, 16-летним школьником записался в истребительный батальон – так называли добровольческие отряды для ловли диверсантов в тылу. «Подростками мы постоянно пропадали на территории местного 21-го погранотряда. К 16 годам я уже мог стрелять из всех видов стрелкового оружия, включая пулемет ДП, хорошо ездил верхом, разбирался в гранатах», – вспоминал Деген.

Батальон был слишком близко к линии фронта, чтобы простаивать в тылу, и уже через несколько дней ребята попали в бой под Вапняркой. «Рядом погибали мои одноклассники. Для меня это было потрясением. Я с трудом сдерживал слезы, когда мы хоронили убитых товарищей. В начале августа наш взвод поджег гранатами и бутылками с КС [зажигательной жидкостью. – «Профиль»] два немецких танка», – говорил Деген. Командный состав таял, и скоро вчерашний школьник стал командиром взвода, из которого до мирного времени дожили лишь четыре человека; все стали инвалидами.

При выходе из окружения под Днепропетровском Дегена ранили. В госпитале поставили на ноги и демобилизовали: отважный комвзвода все еще был несовершеннолетним.

«Еще не настал час»

Но юношу было не удержать. Поработав недолго трактористом, в 1942 году он вернулся в строй, став разведчиком при 42-м отдельном дивизионе бронепоездов, воевавшем тогда на Кавказе, и после гибели командира Дегена «за грамотность» поставили руководить разведотрядом. Бои на Кавказе Деген вспоминал, как самые тяжелые. После очередного ранения (Иону наконец исполнилось 18) он смог поступить в танковое училище. Командир боевой машины, потом взвода, потом роты, Деген стал тем, кого называли танковыми асами: в бою он уничтожил больше полутора десятков немецких танков и самоходок, в том числе восемь «пантер». Несколько раз отважного танкиста собирались представить к званию Героя СССР, но в конце концов на запрос из военкомата в Киеве, где жил в то время ветеран, пришел ответ: «Поскольку И.Л. Деген и так уже награжден большим количеством наград, есть мнение не присваивать ему звание Героя».

После войны и четырех ранений признанный инвалидом молодой человек поступил в мединститут, впоследствии став крупным хирургом-ортопедом: «Видя благородный подвиг врачей, спасающих жизни раненых солдат, я решил тоже стать доктором».

Стихи Дегена, такие же смелые и бескомпромиссные, как он сам, вызвали оторопь: Константин Симонов назвал процитированные выше «Валенки» клеветой и воспеванием мародерства. Партийные бонзы не желали волновать население рассказами о тяжести войны. В этом смысле показательны слова драматурга Александра Кеплера, сказанные в конце 1950-х во время обсуждения на «Мосфильме» сценария «Человек не сдается» Ивана Стаднюка о первых днях после нападения немцев. «Еще не настал час, чтоб можно было, не травмируя народ, показывать ему картину о самых страшных днях начального периода войны».

Повесть о пережитом в плену – «Это мы, Господи!» лейтенанта Константина Воробьева – в 1946 году оказалась несвоевременной. Дважды бежавший из плена, присоединившийся впоследствии к партизанам Воробьев получил возможность публиковаться лишь 10 лет спустя, а ту повесть напечатали через 40 лет после окончания войны.

Доставалось даже Александру Твардовскому – его ставшую всенародно любимой поэму «Василий Теркин», первые главы которой появились в 1942 году, журили за пессимизм и недостаточно четко прописанную «руководящую роль партии».

Ветер с фронта

И все же к военным стихам советское руководство относилось снисходительнее, чем к прозе или кино. В 1948-м вышел первый сборник стихов Юлии Друниной «В солдатской шинели», за ним последовали другие: «Ветер с фронта», «Окопная звезда». Она писала о войне чаще, чем многие другие поэты-фронтовики. Ее первое военное стихотворение, сочиненное в 1943 году, стало одним из самых известных:

Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу – во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

«Мы пришли на фронт прямо из детства», – говорила Друнина. Ее история – еще один пример невероятного упорства, решимости и смелости.

Книжная девочка, дочь учителя истории, юная поэтесса-мечтательница, в 16 лет Юлия прибавила себе год возраста и записалась в добровольческую санитарную дружину. Летом 1941-го работала на строительстве оборонительных сооружений под Можайском, в хаосе во время авианалета потеряла свой отряд и примкнула к отряду пехотинцев. Попала с ними в окружение, две недели выбиралась, оказалась одной из немногих выживших.

Стремясь попасть на фронт, стала курсантом школы младших авиационных специалистов. Наконец в составе 218-й стрелковой дивизии очутилась на 2-м Белорусском фронте. Была ранена в шею осколком снаряда, застрявшим в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Думая, что ранение легкое, продолжала помогать другим раненым, пока не потеряла сознание.

После госпиталя 19-летняя Друнина получила инвалидность, вернулась в Москву, но не усидела и снова отправилась на фронт, в 1038-й самоходный артиллерийский полк 3-го Прибалтийского фронта. В конце 1944 года ее тяжело контузило. Друнина была награждена орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Поколение юных фронтовиков, о котором идет речь, дало таких известных поэтов, как Эдуард Асадов (после ранения в голову он на всю жизнь ослеп), пулеметчик, а позже разведчик Давид Самойлов, командир десантного отделения Константин Ваншенкин, военные корреспонденты Юрий Левитанский и Семен Гудзенко. Последний прошел войну, но скончался молодым от последствий ранений.

А кто-то из молодых поэтов погиб в бою, поэтому известности большой, увы, не получил. Среди таких – Борис Костров, Павел Коган, Николай Майоров.

Слово лейтенанта

В годы оттепели заговорили о феномене лейтенантской прозы: одно за другим появлялись произведения о войне, написанные вчерашними юными солдатами и молодыми офицерами. Это были искренние, порой болезненные рассказы и повести о войне – так называемая окопная правда.

Одним из первопроходцев этого направления мог бы стать упомянутый выше Константин Воробьев, но его не печатали. А вот капитану гвардии Виктору Некрасову повезло больше: в 1947-м за опубликованную годом раньше повесть «В окопах Сталинграда» он получил Сталинскую премию. Книга была почти автобиографична и понравилась вождю, хотя автор и не пошел на уговоры чиновников вставить специальную главу об «отце народов».

Казалось бы, за книгой Некрасова должны были последовать и другие честные и откровенные повести о войне, но ждать этого пришлось минимум 10 лет. Тому было несколько причин.

Во-первых, большинство авторов лейтенантской прозы были на полтора десятилетия моложе Некрасова. Им предстоял путь осознания себя литератором и совершенствования своего мастерства. Можно вспомнить пример писателя-ветерана из совсем другой страны – американца Курта Воннегута. Он возвращался с войны решительно настроенным как можно скорее написать книгу о пережитом, но обнаружил, что не в состоянии найти правильную интонацию и форму для нее. На эти поиски у него ушло целых 20 лет – «Бойня номер пять» появилась лишь в конце 1960-х.

У позднего расцвета лейтенантской прозы были и политические причины. Сталин хотел контролировать память о войне, как и все остальное. Слишком много жесткой правды оказалось бы на поверхности, если бы слово получили все участники сражений. Сталину это было не с руки, поскольку он начал вновь закручивать гайки в едва вкусившей свободы и надежд стране. Поток военных воспоминаний был остановлен, оставили только вычищенное и героически-монументальное. С 1948 года даже 9 мая стало в СССР обычным рабочим днем. Идеологически это объяснялось тем, что пришло время мирного строительства и трудовые ордена актуальнее боевых.

Конец тишины

И лишь с хрущевской оттепелью ситуация начала меняться: появились повести «Южнее правого удара» (1957) и «Пядь земли» (1959) Григория Бакланова, «Батальоны просят огня» (1957) Юрия Бондарева, «Журавлиный крик» (1961) Василя Быкова, «Убиты под Москвой» (1963) Константина Воробьева и другие произведения. Эти авторы были ровесниками, они родились в середине 1920-х.

Не сказать, чтобы их встретили с распростертыми объятиями: партийные цензоры ежились от «нелицеприятного реализма» (выражение Василя Быкова) текстов, где подвиг был негромким, а боль и страх – неретушированными. Повесть Бакланова «Июль 1941 года» (1964), где рассказывалось о том, как сталинские чистки почти уничтожили офицерский корпус Красной армии, вызвала отторжение у официоза и много лет замалчивалась.

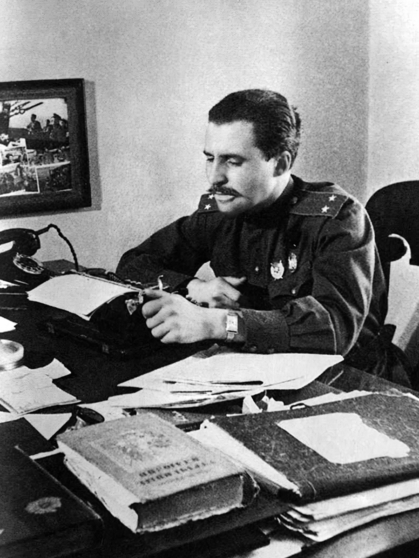

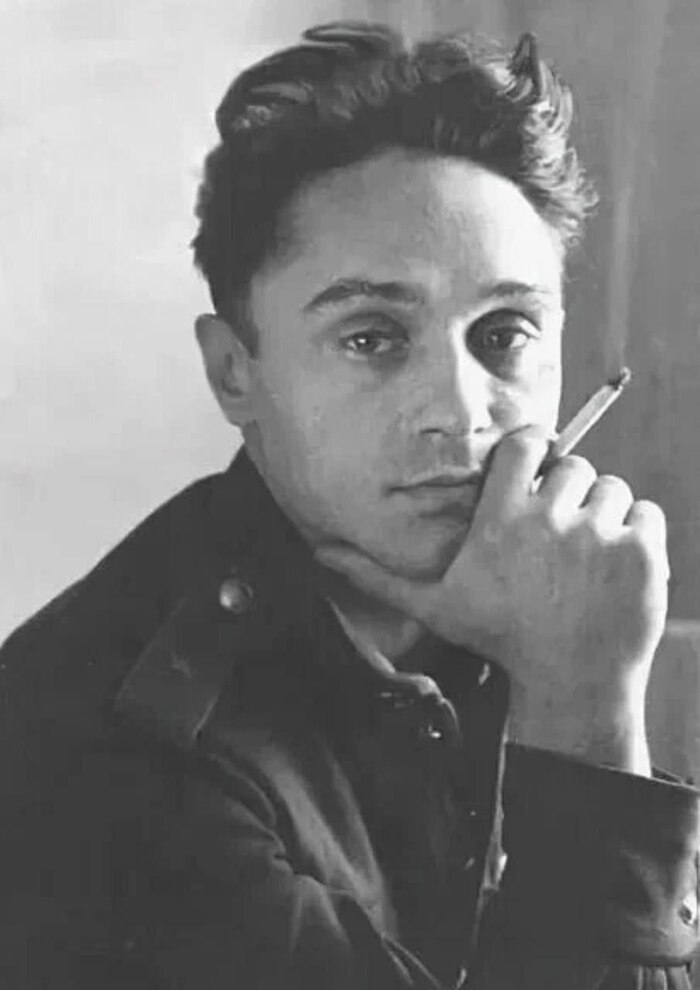

Однако нападавшие на писателей критики не могли не стушевываться перед их военной биографией. Юрий Бондарев – командир минометного расчета, дважды награжденный медалью «За отвагу» за уничтожение танка, пушек, огневых точек противника. Бакланов – командир огневого взвода, участвовавший во взятии Будапешта и Вены, раненный в бою в Запорожье. В конце войны – начальник разведки артиллерийского дивизиона.

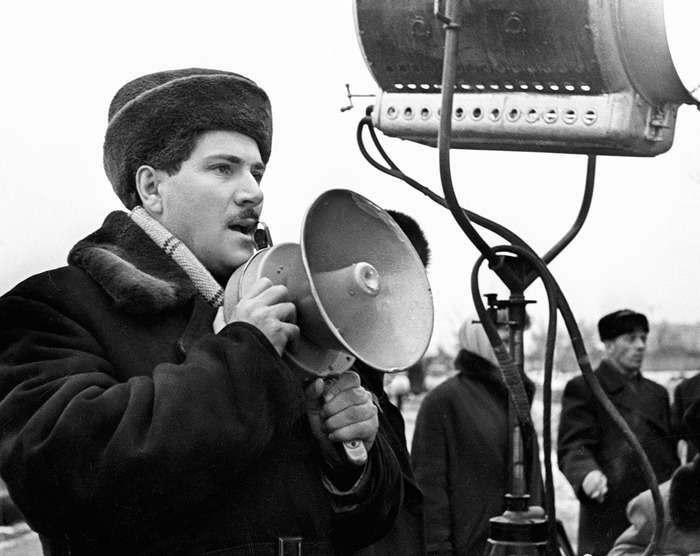

Открытие окопной правды произвело на советских людей столь сильное впечатление, что на этот раз полностью закрутить гайки не получилось. Лейтенантскую прозу начали экранизировать. В 1964 году фронтовик Владимир Басов снял «Тишину» по одноименной повести Юрия Бондарева, в начале 1970-х вышел фильм «Горячий снег» по другой книге писателя. В 1972-м Станислав Ростоцкий экранизировал «А зори здесь тихие» Бориса Васильева.

Честное кино

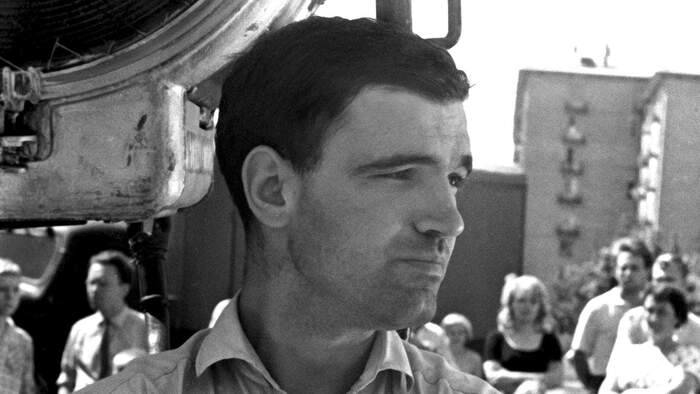

Одним из первых оттепельных фильмов о войне стала «Баллада о солдате» (1959) Григория Чухрая. В отличие от большинства наших героев, к началу боевых действий он был довольно опытным младшим сержантом, поскольку ему было 20 и он уже полтора года служил в Красной армии.

Радист по первой военной специальности, летом 1941-го Чухрай стал воздушным десантником. Воевал под Сталинградом, участвовал в операции «Днепровский десант», прошел всю Европу, был четырежды ранен. Помимо еще одного выдающегося военного фильма «Чистое небо» (1961) Чухрай оставил мемуары с говорящим названием «Моя война».

Большим событием своего времени стала картина «Живые и мертвые» (1964) по роману Константина Симонова, одна из первых попыток советского кинематографа показать военную жизнь во всей ее сложности. Главные роли в фильме сыграли актеры, знавшие о войне не понаслышке, – ушедший добровольцем в 17 лет Кирилл Лавров, командир взвода зенитчиков Анатолий Папанов, участвовавший в обороне Севастополя Лев Любецкий.

Многие известные актеры и режиссеры воевали: Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Пуговкин, Владимир Басов, Леонид Гайдай, Владимир Этуш, Петр Тодоровский.

Смоктуновский, дважды кавалер медали «За отвагу», попал на фронт в 18 лет и вскоре заслужил репутацию везунчика – он оставался целым там, где другие погибали. Например, когда выполнял приказ доставить документы в штаб, находившийся на острове посреди Днепра. Идти надо было вброд, и этот маршрут простреливался немцами, которые уже убили двух посыльных. Погиб и товарищ Иннокентия, а он, ко всеобщему удивлению, даже не был ранен. Участвовал в битве на Курской дуге, в освобождении европейских городов. Несмотря на личное везение, Смоктуновский не романтизировал солдатскую жизнь и свое отношение к тому, что ему довелось пережить, красноречиво выразил в названии второй части своих мемуаров «Быть»: «Ненавижу войну».

Посмертно при жизни

«Война прошла как сюрреалистическое видение, и стройно рассказать о ней нельзя. Виктор Некрасов писал о позиционной войне; я застал войну наступательную, поэтому описать коллектив или отдельные характеры нет возможности: люди умирали быстрее, чем ты узнавал их имена. Не люблю этих воспоминаний, но и на моем счету 16 убитых фашистов при очистке ходов сообщения... Я не убивал ножом или штыком; граната, автомат. Бой лицом к лицу», – вспоминал скульптор Эрнст Неизвестный.

Приписав себе возраст, 17-летний Эрнст попал в 1942-м в 1-е Туркестанское пулеметное военное училище, откуда в следующем году младшим лейтенантом десантных войск отправился на 4-й Украинский фронт. Был командиром стрелкового взвода, участвовал в боях 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов, в штурме Будапешта. Незадолго до победы, в апреле 1945-го, был тяжело ранен, да так, что его сочли мертвым и наградили посмертно орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». Неизвестного спасло то, что санитары в госпитале, не церемонясь, бросили «покойника» на пол. От удара он застонал. Но документы уже ушли по инстанциям, и вскоре мать будущего скульптора получила похоронку. После того как «воскресшего» офицера поставили на ноги, он три года ходил на костылях, принимая морфий для утоления боли.

Будучи человеком невероятной силы воли и мощи (достаточно посмотреть на его скульптуры), Неизвестный сумел отучить себя и от морфинизма, и от костылей и прожить долгую – 91 год – и насыщенную жизнь художника мирового масштаба.

«Я не понимаю, как люди, пережившие войну, могут стройно о ней писать», – говорил Неизвестный. Вместо слов он изъяснялся своими скульптурами, в частности, серией «Война – это...», над которой работал в 1950-х.

Он считал, что война стала «исходным опытом, который заставил меня по-новому взглянуть на искусство, в том числе и на скульптуру». «В войне (в особенности для тех, кто в ней участвовал) была очевидна некоторая хотя и античеловеческая, но становящаяся частью людей и заставляющая их убивать друг друга сила. Война – это чужеродный элемент в живом, ведущий его к смерти», – объяснял художник.

Не желавший писать о пережитом, Неизвестный сам стал героем стихотворения. Отталкиваясь от истории с посмертным награждением при жизни, Андрей Вознесенский написал:

Лейтенант Неизвестный Эрнст.

На тысячи верст кругом

равнину утюжит смерть

огненным утюгом.В атаку взвод не поднять,

но сверху в радиосеть:

«В атаку, – зовут – … твою мать!»

И Эрнст отвечает: «Есть».Но взводик твой землю ест.

Он доблестно недвижим.

Лейтенант Неизвестный Эрнст

идет

наступать

один!

Подвиг школяров

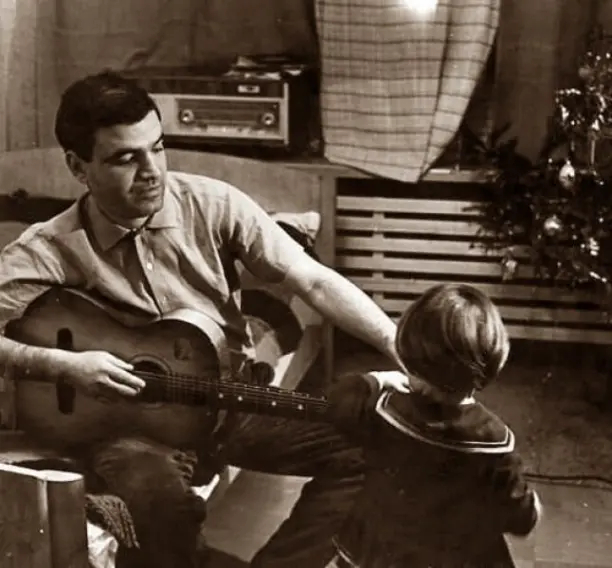

Несколько самых известных в нашей стране военных песен сочинил Булат Окуджава. Среди них «А мы с тобой, брат, из пехоты (Бери шинель – пошли домой)» и «Нам нужна одна победа».

Как и многие его ровесники, 17-летний Булат рвался на фронт, но в военкомате он и такие же зеленые добровольцы услышали от капитана: «Чтобы я вас здесь больше не видел, ясно? Надо будет, сами вызовем. Всё. Бывайте здоровы, школяры». Последняя фраза потом превратилась в название самой известной фронтовой повести Окуджавы.

Из близких людей к началу войны рядом осталась только бабушка: отца, большого советского чиновника, и нескольких его братьев расстреляли в 1937-м, обвинив в троцкистском заговоре, мать через год отправили на 10 лет в Карлаг, тетку, жену грузинского поэта Тициана Табидзе, казнили в 1941-м. Юноша шел воевать не за Сталина, а за родину.

Дождавшись совершеннолетия, осенью 1942 года Булат оказался на Закавказском фронте, минометчиком в кавалерийском полку 5-го гвардейского Донского кавалерийского казачьего корпуса. В декабре был ранен под Моздоком, после госпиталя и до демобилизации в 1944-м служил сначала в 124-м стрелковом запасном полку в Батуми, а потом в 126-й гаубичной артиллерийской бригаде большой мощности Закавказского фронта, у границы с Ираном и Турцией.

Был на войне и соавтор Окуджавы композитор Исаак Шварц; вместе они написали такие известные песни, как «Ваше благородие госпожа Удача» из фильма «Белое солнце пустыни» или «Любовь и разлука» из картины «Нас венчали не в церкви». Молодой руководитель хора и оркестра, в 18 лет Шварц стал сапером, был ранен в 1942-м под Харьковом.

Голос из окопов

Свой военный опыт Окуджава описал в повести «Будь здоров, школяр», опубликованной в 1961 году в альманахе «Тарусские страницы» при большом содействии Константина Паустовского. Отдельной книгой повесть вышла только четверть века спустя.

Автор совсем не пытается представить себя бравым героем, наоборот, подчеркивает свою неуклюжесть и несоответствие армейским стандартам. Но сколько таких нескладных ребят отважно сражались в боях и отдали жизни за победу.

Как и многие фронтовики, Окуджава не воспевал и не приукрашивал войну. Он говорил:

«Я думаю, что прежде всего война была таким страшным, чудовищным событием в нашей жизни, что отзвук от нее идет, продолжает идти и распространяться на другие поколения, как круги по воде».

Конечно, личные свидетельства – самые трудные и неудобные, ведь они сильнее задевают душу, чем штампованная открытка или билборд с георгиевской ленточкой (а то и с немецким или американским танком, которые время от времени по неведению лепят в коллажи современные горе-дизайнеры). Они заставляют думать о том, что было, а не отмахиваться, маскируя этот жест под приветствие. Куда проще идти путем бравурных клише, созданных теми, кто никогда не нюхал пороха.

Голос этих личных свидетельств обычно звучит тише, его приглушают, заслоняют грохотом казенных фанфар. Но не будь его, кровь, пролитая на войне, давно бы воспринималась младшими поколениями лишь как краска на плакатах.

Надежды маленький оркестрик — к 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы

Булат Окуджава не блистал изысканным поэтическим мастерством и пел тихим голосом, но без его стихов и песен невозможно представить себе отечественную культуру.

Он одним из первых в начале оттепели заговорил со сцены о достоинстве отдельно взятой человеческой личности, не желающей подчиняться диктату официозной пропаганды. Специально для «Горького» к 100-летию со дня рождения Булата Шалвовича о нем написал Алексей Деревянкин.

Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года в семье партийных работников Шалвы Степановича Окуджавы и Ашхен Степановны Налбандян. Первые годы он жил то с мамой в Москве, в доме 43 по улице Арбат, то у родных в Тифлисе — пока в 1934-м не последовал переезд под Нижний Тагил, куда Окуджава-старший получил назначение парторгом строительства крупного вагоностроительного завода. В феврале 1937 года Шалва Степанович был снят с должности (к тому времени он возглавлял нижнетагильский горком) и арестован по надуманному обвинению в троцкизме и вредительстве. Ашхен Степановна, схватив Булата и его младшего брата Виктора, бросилась в Москву: поселились в той же арбатской квартире, оставаться на Урале мама сочла опасным.

Отец Окуджавы был расстрелян в августе 37-го; в 39-м была арестована и мама, которой предстояло провести в лагерях и ссылке в общей сложности 12 лет. Через год Булат переедет к родным в Тбилиси; на Арбат он больше не вернется. В общей сложности он прожил там не так уж долго — но достаточно для того, чтобы позже написать: «арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа». Впоследствии Арбат был воспет Булатом Шалвовичем в десятках стихотворений, а в интервью он пояснял: «арбатство — это определение очень важного для меня качества. Это моя натура, моя психология, мое отношение к окружающим. Это воспитание и почва...» До конца жизни Арбат его детства — «рай, замаскированный под двор» — занимал в системе ценностей поэта высокое место. Помните, в «Каплях датского короля»: «солнце, май, Арбат, любовь — выше нет карьеры...» И хотя после возвращения в Москву поэт жил уже по другим адресам, он продолжал чувствовать связь с местом, где провел детство. Он протестовал против превращения Арбата в пешеходную улицу в начале 80-х, огорчался исчезновению дорогого ему духа старого Арбата:

Там те же тротуары, деревья и дворы,

но речи несердечны и холодны пиры.

Там так же полыхают густые краски зим,

но ходят оккупанты в мой зоомагазин.

Почти с самого начала Великой Отечественной войны Булат, которому еще не исполнилось и восемнадцати, настойчиво добивался отправки на фронт. Призыва он дождался только через год, в августе 42-го. К этому периоду относятся первые сохранившиеся его произведения, это несколько стихотворений, написанных между началом войны и отбытием на фронт. Вот для примера фрагмент одного из них — чем-то напоминающего сентиментальные романсы Вертинского, однако уступающего им по качеству:

Мне именно хочется жить. Ну когда вы такое видели,

Чтоб хотелось бы жить, и никак, ну никак не моглось.

Юность моя, почему тебя так обидели?

Почему это мне обидно и больно до слез.

Фронтовая биография Окуджавы получилась короткой: в конце 42-го он был ранен в ногу и после госпиталя на передовую уже не вернулся. Он состоял в запасном полку, проходил муштру в пехотном училище, пока наконец весной 44-го не был демобилизован по состоянию здоровья. Получилось, на фронте Окуджава провел всего два или три месяца. Но и этого хватило. «Я ранен ею на всю жизнь, и до сих пор еще часто вижу во сне погибших товарищей, пепелища домов, развороченную воронками землю... Я ненавижу войну...» — вспоминал он. Война и осмысление ее сущности оставались одной из главных тем творчества Окуджавы всю его жизнь.

В 44-м Окуджава поступил в Тбилисский политехнический институт на специальность «гидротехнические сооружения». Но, видимо, быстро осознал, что быть инженером — не его призвание. Он покинул институт и устроился в театр: сперва несколько месяцев служил рабочим сцены, затем — статистом. Однако и там не задержался, поняв, что профессия актера тоже не его (впрочем, много лет спустя Окуджава сыграет несколько эпизодических ролей в кино), и в 1945 году поступил на филфак Тбилисского университета. К этому же году относятся и первые публикации его стихов — в газете «Боец РККА» («Ленинское знамя»).

В 1950 году Булат защитил диплом по творчеству Маяковского и по распределению отправился работать учителем литературы в село Шáмордино Калужской области. Он продолжал писать, но до поры до времени в стол: связь с «Ленинским знаменем» он потерял, а из местных газет приходил отказ. Дело сдвинулось в 52-м, когда областная газета «Знамя» опубликовала стихотворение «Я строю». В первых стихах калужского периода бросается в глаза неумеренный пафос, который совершенно не свойственен тому Окуджаве, которого мы знаем. В одной из рецензий на его творчество, датированной 1968 годом, отмечалось: «о самом высоком он умеет говорить просторечиво, незатейливо, не повышая голоса». Но в 1952—1953-м он этого еще не умел. Приведу для примера завершающие строки «Моего поколения» (январь 53-го):

... мое поколение

ленинцами называет себя.Ведь для него, боевого и чистого,

приближающего дальние дали,

высшее счастье —

быть коммунистами

такими, как Ленин,

такими, как Сталин.

Кстати, эти строки красноречиво характеризуют политические взгляды молодого Окуджавы: в те годы он еще искренне верил в идеалы коммунизма, полагая, что произошедшее с родителями — лишь трагическая ошибка. «Я был очень красным мальчиком», — позже признавался он.

В 1956 году в Калуге издали небольшой сборник стихов Окуджавы, без затей озаглавленный «Лирика». Позже поэт самокритично вспоминал: «И вышла наконец маленькая книжечка очень плохих стихов, потому что я писал — ну о чем я мог? — я писал стихи в газету к праздникам и ко всем временам года. Значит: весна — стихотворение, зима — стихотворение, по известным шаблонам». Булат Шалвович чрезмерно строг к себе: в основном его стихи 1945–1956 годов действительно нельзя назвать сильными (как вспоминал Юрий Левитанский, «в ту пору он еще не был никакой Окуджава»), но и в этом сборнике встречаются очень удачные вещи. Например:

... Вершатся свадьбы. Ярок их разлив.

Застольный говор и горяч, и сочен.

И виноградный сок, как кровь земли,

Кипит и стонет в темных недрах бочек.

Он в долгом одиночестве изныл,

Он рвется в шум, ему нельзя без света...

Нет, осень не печальнее весны,

И грусть ее — лишь выдумка поэтов.

В конце того же 56-го Окуджава переехал в Москву и после недолгой службы в газете «Комсомольская правда» поступил редактором в издательство «Молодая гвардия». После того как Булат обосновался в Москве, его словно подменили — он начал писать очень хорошо. Сам он вспоминал об этом так: «Пришли стихи. Я не утверждаю, что это были замечательные стихи, но это были уже мои стихи, за которыми стояла моя судьба, мой опыт». Говоря иначе, по выражению биографа Окуджавы Дмитрия Быкова [Признан властями РФ иноагентом], поэт «впустил в стихи свою жизнь».

Думается, в этом ему помогло участие в нескольких писательских совещаниях 1954–1956 годов (еще до переезда в столицу), где обсуждались стихи Окуджавы и других молодых поэтов; позже он так вспоминал о роли этой критики: «Прошла самонадеянность, я несколько раз крепко получил по носу и научился относиться к себе достаточно иронически, что немаловажно для литератора». Пошло на пользу и участие в работе литературного объединения «Магистраль», которое он посещал несколько лет после переезда в Москву. Сам Окуджава полагал, что «в то время это было самое сильное литобъединение Москвы». А другой участник студии, Владимир Леонович, зафиксировал лаконичный отзыв Окуджавы о руководителе студии, поэте Григории Левине: «Без Левина меня бы не было».

Быков предлагает еще одно любопытное объяснение взлета поэта, пусть и не бесспорное: «вероятнее же всего, что Окуджава принадлежит к особому типу поэтов...: ему для полноценного лирического высказывания необходимо то самое сознание своей правоты, с которым Мандельштам отождествлял поэзию как таковую. До 1956 года на жизни и чести Окуджавы лежало пятно — и писать настоящие стихи он не мог». Действительно, в феврале 56-го состоялся XX съезд КПСС, осудивший культ личности Сталина и репрессии, и в том же году были реабилитированы родители Окуджавы (а самого Булата приняли в КПСС). Государство, казалось, исправляло «перегибы» и возвращалось к ленинским принципам, которые тогда казалась незыблемыми.

С начала 60-х Окуджава пишет прозу: первой увидела свет повесть «Будь здоров, школяр», опубликованная в 1961 году в альманахе «Тарусские страницы». Сюжет ее прост: она представляет собой набор рассказанных от первого лица отдельных зарисовок из фронтовой жизни молодого бойца, недавно попавшего на передовую. Пожалуй, здесь автору не нужно было даже почти ничего придумывать: достаточно было максимально честно вспомнить то, что он ощущал двадцать лет назад, — а вспомнив, подобрать точные слова, чтобы передать растерянность, непонимание и беспомощность рядового солдатика, попавшего в круговерть военной неразберихи и не желающего умирать. Окуджава сделал это блестяще: как поясняет Быков, «вдруг появляется текст, в котором героическое отсутствует полностью, а слабость, страх, тоска по дому заполняют все художественное пространство!»

Это понравилось не всем: едва выйдя из печати, «Тарусские страницы» попали под сильный огонь критики. Досталось и другим авторам сборника, но «Школяр» стал одной из главных мишеней. В одной из рецензий, емко сформулировавшей официальные установки того времени, отмечалось: «повесть невероятно мелка, в ней нет и намека на смысл и идеи справедливой войны». А Окуджава как раз писал не про смысл, а про бессмысленность и абсурд взаимного истребления человека человеком. Война стала одной из главных тем и его поэтического творчества. Как и «Школяр», военные стихи Окуджавы проникнуты мотивами уныния («руки на затворе, голова в тоске»), безнадежности и обреченности:

Не верь войне, мальчишка,

не верь: она грустна.

Она грустна, мальчишка,

как сапоги, тесна.Твои лихие кони

не смогут ничего:

Ты весь — как на ладони,

все пули — в одного.

Окуджава не только не писал парадных стихов о войне, но и прямым текстом предостерегал читателя: «Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет».

В 1960 году Окуджава взялся за то, чего раньше не делал никто из его коллег: он стал петь свои песни со сцены под аккомпанемент собственного сочинения. Авторская песня тогда уже существовала, но еще не вышла на большую сцену, ограничиваясь форматом квартирников, посиделок у костра, клубов и конкурсов студенческой песни... Новый жанр производил большое впечатление. Андрей Вознесенский вспоминал: «У нас появился новый поэт, который не читает, а поет свои стихи. Стихи обычные, музыка непрофессиональная, поет посредственно, все вместе гениально». Окуджава собирал переполненные залы, куда правдами и неправдами пытались просочиться толпы тех, кому не досталось билетов (на один из своих концертов он и сам с трудом смог пройти — контролеры отказывались пропускать: мол, сегодня уже пять Окуджав прошло). Популярность его зашкаливала: Борис Слуцкий вспоминал, как он шел однажды мимо студенческого общежития и с подоконников трех разных комнат одновременно звучали три разные песни Окуджавы.

В чем же причина этого? Процитирую объяснение Александра Городницкого: «Именно благодаря „камерным“ произведениям Булата Окуджавы впервые после долгих лет маршевых и лирических песен казарменного „социализма“ в песенной (и не в песенной) поэзии появился „отдельно взятый“ человек, личность, „московский муравей“, заявивший о себе, единственное и неповторимое „я“».

Однако и новый жанр, и репертуар Окуджавы не всем пришлись по душе. Булат Шалвович вспоминал: «Мне говорили: „Ну, как вам не стыдно?! Коммунист — с гитарой, на эстраду выходите...“» А один из первых его концертов — в московском Доме Кино — завершился скандалом, только успев начаться. Во время исполнения «Песенки о солдатских сапогах» в зале раздался свист и выкрики «Осторожно: пошлость!»: так называлась документальная короткометражка Элема Климова (тогда еще студента ВГИК), которую показали как раз перед концертом. Булат замолчал, взял гитару и ушел со сцены.

И ладно бы слушатели — в конце концов, поэзия Окуджавы действительно не всем близка и понятна. Но и в прессе порой выходила критика, которая даже по тем временам смотрелась омерзительно. Чего стоит хотя бы рецензия, опубликованная в ноябре 61-го: «О какой-либо требовательности поэта к самому себе говорить не представляется возможным. Былинный повтор, звон стиха „крепких“ символистов, сюсюканье салонных поэтов, рубленый ритм раннего футуризма, тоска кабацкая, приемы фольклора — здесь перемешалось все подряд. Добавьте к этому добрую толику любви, портянок и пшенной каши, диковинных „нутряных“ ассоциаций, метания туда и обратно, „правды-матки“ — и рецепт стихов готов».

Надо сказать, публиковались и благожелательные рецензии — но их было меньше. Настороженно относились к творчеству Окуджавы (и не его одного) и партийные и комсомольские чиновники. Власти предержащие то приоткрывали Окуджаве кислород, то снова закручивали гайки. Отчасти он был сам «виноват» в этом: не принадлежа к числу явных диссидентов (по его собственному воспоминанию, «большинство из нас не было революционерами, не собиралось коммунистический режим уничтожать. Я, например, даже подумать не мог, что это возможно. Задача была очеловечить его»), Окуджава с начала 60-х относился к советской власти чем дальше, тем сдержаннее, да и вообще был неудобной фигурой: он вел себя независимо, подписывал письма в поддержку тех, чьи фамилии вызывали у власти аллергию: в 1966 году — Синявского и Даниэля, в 1967 — Солженицына... В начале 70-х Окуджаву на какое-то время почти перестали печатать и чуть не исключили из партии за отказ публично отмежеваться от публикации его произведений зарубежными антисоветскими издательствами.

А он продолжал писать — «не стараясь угодить». Окуджава любил обращаться в своих стихах к, казалось бы, сказочным сюжетам (кстати, часто тоже эксплуатирующим военную тему): там и бумажные и оловянные солдатики, и король, берущий в качестве трофея мешок пряников, и кузнечики, сочиняющие стихи... Конечно, не следует воспринимать его творчество как детскую сказку (впрочем, опыт работы в этом жанре Окуджава тоже получил: в 1974 году он напополам с Юрием Энтиным написал прекрасные стихи к фильму Леонида Нечаева «Приключения Буратино»): подобно тому, как хорошая научная фантастика, несмотря на формальную невозможность происходящего в ней, на деле предлагает задуматься о вполне реальных проблемах (используя фантастичность в качестве занимательных декораций), так и сказочные построения Окуджавы — лишь антураж для серьезной беседы с читателем. К слову сказать, эти декорации отлично подходили для разговора на излюбленные темы Окуджавы: о добре и милосердии, о гуманизме и справедливости — и, конечно же, о любви...

Еще одной важной для Булата Шалвовича темой стала память о трагической судьбе родителей — и связанное с этим осмысление недавней истории страны и, по Ханне Арендт, банальности зла. Первое стихотворение об этом («О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой») опубликовано в 1962 году, но написано, возможно, раньше — в 57-м или 58-м, то есть как раз когда поэт «впустил жизнь» в свое творчество. Стихов на эту тему у Окуджавы не так много, но они заметны. Процитирую отрывок из «Письма к маме»:

... Следователь юный машет кулаком.

Ему так привычно звать тебя врагом.

За свою работу рад он попотеть...

Или ему тоже в камере сидеть?

В голове убогой — трехэтажный мат...

Прости его, мама: он не виноват,

он себе на душу греха не берет —

он не за себя ведь — он за весь народ.

Семья Окуджавы была далеко не одинока в своей участи: масштаб сталинских репрессий ныне хорошо известен. Так что в каком-то смысле был прав писатель и журналист Сергей Кузнецов, который говорил: «Никакой биографии у Окуджавы нет... Биография Окуджавы — это биография его поколения».

Булат Шалвович любил обращаться в своих стихах и к более давней истории нашей страны, особенно — XIX веку. Героями его стихов становились Павел I, Грибоедов, Лермонтов, декабристы, но чаще других — Пушкин, которому посвящено больше десятка стихотворений. В стихах Окуджавы можно обнаружить немало аллюзий на пушкинские строки и явных парафразов классика. «В сорок лет я почувствовал Пушкина и стал перечитывать его другими глазами. Как стихи моего близкого, хорошо знакомого, как стихи дорогого мне человека, чья трагедия аукнулась во мне очень сильно», — вспоминал Окуджава. Это личное отношение отразилось в его стихах:

Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,

у каждой эпохи свои подрастают леса...

А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем

поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.

О поэзии Булата Шалвовича можно говорить долго: вместить все в одну статью невозможно. Отмечу лишь еще одно — особую лаконичность поэтического творчества Окуджавы: порой всего нескольких слов ему хватало, чтобы максимально точно выразить то, что нелегко объяснить и в целой книге. Вспомните, например, начало песни «Бери шинель, пошли домой», где он обходится двумя строками, излагая философию рядового солдата войны:

А мы с тобой, брат, из пехоты,

А летом лучше, чем зимой.

К середине 60-х относятся две интересные работы Окуджавы для кино: вместе с Петром Тодоровским он пишет сценарий картины «Верность», а двумя годами позже с Владимиром Мотылем — фильма «Женя, Женечка и „катюша“». Ну а песни на стихи Окуджавы прозвучали в без малого полусотне фильмов. Как правило, музыку в таких случаях сочиняли профессиональные композиторы (особенно много Булат Шалвович работал с Исааком Шварцем); но, например, песня «Нам нужна одна победа» звучит в фильме «Белорусский вокзал» именно под музыку Окуджавы: Альфред Шнитке, высоко оценивший авторскую мелодию, лишь сделал профессиональную оркестровку.

С конца 60-х Окуджава обращается к жанру исторической литературы (кстати, героев своих повестей и романов он неизменно помещает все в тот же XIX век), а позже, уже в 80-е, возвращается к автобиографической прозе: быть может, самая известная его вещь в этом жанре, не считая «Школяра», — это небольшой рассказ «Девушка моей мечты», описывающий возвращение мамы из лагеря и написанный вскоре после ее смерти. Юнна Мориц называла его лучшим из всего сочиненного Окуджавой.

Перестройку Окуджава, к тому моменту давно уже разочаровавшийся в советской власти («я, рожденный в империи страха... я, рожденный в империи крови», — тайно признавался он еще в конце 70-х), принял с оптимизмом, хотя и сдержанным: он был мудрым человеком и «умел не обольщаться даже в юные года». «Открылась небольшая щель, — впрочем, ее размера никто не знает, — и надо сделать каждому все, что возможно. Не преувеличивая возможности, но и не преуменьшая их», — говорил он в марте 87-го. Год спустя Окуджава написал:

Еще в литавры рано бить,

И незачем, и все же

Мне стало интересно жить.

Желаю вам того же.

В те годы Окуджава начал принимать активное участие в политической жизни страны. Но уже с конца 80-х, когда многие еще сохраняли восторженные надежды на будущее, он начал понимать, чем происходящее скорее всего закончится. В 1991 году он написал:

Ребята, нас вновь обманули,

опять не туда завели.

Мы только всей грудью вздохнули,

да выдохнуть вновь не смогли.Мы только всей грудью вздохнули

и по сердцу выбрали путь,

и спины едва разогнули,

да надо их снова согнуть.

Тогда же, разговаривая с Владимиром Мотылем, Окуджава обронил:

«— Боюсь, ничего у нас не получится.

— С чем?

— С демократией... да и вообще».

Время подтвердило его правоту: то, что было сочинено в советские годы «на злобу дня», сегодня порой смотрится так, словно написано только что. Взять хотя бы фрагмент из стихотворения конца 50-х:

Встанет, встанет над землей радуга.

Будет мир тишиною богат,

Но еще многих всяких дураков радует

Бравое пенье солдат.

Со второй половины 80-х Окуджава много ездит за границу: всюду его встречают очень тепло. В поездке по Франции он заболел гриппом, перешедшим в воспаление легких, от которого и скончался в военном госпитале в Кламаре 12 июня 1997 года. Позднее творчество Окуджавы смотрелось довольно мрачно, чему были объективные причины: возраст, здоровье, социальные, экономические и политические реалии 90-х... Вот довольно характерные для последних лет его жизни строки:

... Покосился мой храм на крови,

впрочем, так же, как прочие стройки.

Новогодняя ель — на помойке.

Ни надежд, ни судьбы, ни любви...

Однако незадолго до того он написал — употребив в последней строке то же самое слово, которое вообще использовал очень часто:

... Но, простодушный и несмелый,

прекрасный, как благая весть,

идущий следом ангел белый

прошепчет, что надежда есть.

Спасибо за надежду, Булат Шалвович.

Юмористам - памятники. Поэтам-фронтовикам? Наша память...

Сейчас, видимо, самое время ставить памятники. Именно так называемым писателям, именно вот юмористам-сатирикам. Вот Жванецкому поставили в Ростове-на-Дону, аж губернатор открывать приезжал. В Москве доску торжественно открыли на доме, где он жил. Непотопляемый Швыдкой приезжал...

Говорят — дата, 90 лет со дня рождения, это ж человек- эпоха. Эпоха...

А вот пулемётчику и советскому поэту Семёну Гудзенко - нет памятника. Этот тот самый, который «нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели...». Нет памятников и артиллеристу и поэту Сергею Викулову. Поэту и разведчику Павлу Когану, погибшего в 1942 году. Поэту и стрелку пулемётной роты Николаю Майорову, погибшего в том же 1942-м. Поэту и командиру миномётного взвода Михаилу Кульчицкому, погибшему в 1943 году - тоже нет.

Или вот - поэт, майор Красной армии Павел Шубин. Сегодня как раз 110 лет со дня его рождения. Не повод? Или они уже не эпоха?

Ну ладно, губернаторы со Швыдкими. Но ведь и мы забываем. Суета. Да и юмора же столько вокруг, мемосиков и видосиков, и все надо же посмотреть... И обсудить же еще надо, что там исчезло из магазинов и почему, например, яйца (или что там еще?) недавно подорожали. Как так? И ведь сколько обсуждали, сколько яиц «выели»...

Собственно, о чем я? Да о ней, о памяти. Не о памятниках.

Полмига

Нет, не до седин, не до славы

Я век свой хотел бы продлить,

Мне б только до той вон канавы

Полмига, полшага прожить;

Прижаться к земле и в лазури

Июльского ясного дня

Увидеть оскал амбразуры

И острые вспышки огня.

Мне б только вот эту гранату,

Злорадно поставив на взвод,

Всадить ее, врезать, как надо,

В четырежды проклятый дзот,

Чтоб стало в нем пусто и тихо,

Чтоб пылью осел он в траву!

...Прожить бы мне эти полмига,

А там я сто лет проживу!

Павел Шубин. 3 августа 1943, юго-восточнее Мги

Его зарыли в шар земной,

А был он лишь солдат,

Всего, друзья, солдат простой,

Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля –

На миллион веков,

И Млечные Пути пылят

Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи спят,

Метелицы метут,

Грома тяжелые гремят,

Ветра разбег берут.

Давным-давно окончен бой...

Руками всех друзей

Положен парень в шар земной,

Как будто в мавзолей...

Сергей Орлов, 1944

Когда на смерть идут — поют,

а перед этим

можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою —

час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг

и почернел от пыли минной.

Разрыв —

и умирает друг.

И значит — смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед,

За мной одним

идет охота.

Будь проклят

сорок первый год —

ты, вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв —

и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже

не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи

окоченевшая вражда,

штыком дырявящая шеи.

Бой был короткий.

А потом

глушили водку ледяную,

и выковыривал ножом

из-под ногтей

я кровь чужую.

Семен Гудзенко, 1942

«Осип Мандельштам. Фрагменты литературнои биографии»

Автор:

Глеб Морев

Издательство:

«Новое издательство»

Главный камень преткновения для большинства исследователей творчества Мандельштама — «Ода Сталину», написанная поэтом в последние годы жизни. Поступок более чем противоречивый. И это от автора стихотворения «Мы живём, под собою не чуя страны»!

«Оду Сталину» редко включают в сборники, вокруг неё не утихают споры. Почему поэт от критики вождя перешёл к его восхвалению? Страх ли это стать жертвой репрессий? или попытка выторговать себе почётное место на литературном пьедестале?

Автор книги «Осип Мандельштам. Фрагменты…» считает, что все намного сложнее.

Исследовательская работа русского журналиста, литературоведа и редактора Глеба Морева, изданная в прошлом, 2022 году, освещает позднии период жизни и творчества писателя (1920 - 1930).

Он выбран автором не случаино: именно в 20-30 годы XX века усиливается давление на писателеи, ужесточается цензура. Напомним, что Осип Мандельштам скончался в 1938 году в пересыльном лагере ГУЛАГа.

Помимо объяснения противоречия в политических взглядах поэта, Глеб Морев уделяет внимание деталям быта литературной среды: показана конкуренция толстых журналов, переписка жены Мандельштама с председателем Совнаркома СССР, взаимоотношения Анны Ахматовой и ряда других известных поэтов с советской властью, описана история гонений на писателей-гомосексуалистов. Уникальная вещь.

Фокус «Нового издательства» сосредоточен на интеллектуальной прозе, документалистике, социологии и культурологии; большая часть литературы посвящена советскому периоду отечественной истории. Мы уже присмотрели для себя несколько книг, которые было бы интересно прочесть в следующий раз.

Если понравился обзор подписывайтесь на наш канал в ТГ https://t.me/k0nTeXt

Против механизма — как Геннадий Шпаликов шагал к свободе

Поэт и сценарист трагически ушел из жизни в 37 лет. Сегодня исполняется 86 лет со дня его рождения.

Известный широкому зрителю прежде всего как автор сценария лирической комедии «Я шагаю по Москве» Геннадий Шпаликов — одна из самых трагических фигур отечественного кино, символ поколения «оттепели», воодушевленного надеждами на создание нового киноязыка, свободного от штампов советского кинематографа.

Надежды эти быстро разбились о цензурные придирки, однако следы шестидесятнических романтических иллюзий ощущаются как маленький и короткий, но все же глоток свежего воздуха, в стихах, песнях и сценариях Шпаликова, в том числе и нереализованных.

Гений под спудом

Удивительно не то, как мало сценариев Шпаликова, который еще во время учёбы во ВГИКе считался гением, добралось до экрана, — более удивительно, что какие-то из его замыслов всё-таки удалось реализовать, пусть даже не всегда в первоначальном виде. Свободолюбие шпаликовских сценариев, стихов, прозы расходилось не только с принципами социалистического общежития и советским строем, хотя и «оттаявшим» в 1960-е.

Думается, таким же неуместным и подозрительным его творчество могло показаться в любом крепком стабильном социуме, по отношению к которому шпаликовские персонажи часто выступают как нечто тревожное своей непредсказуемостью, смутно опасное и деструктивное. Ими движет не похвальное желание занять достойное место в обществе, а наоборот — стремление освободиться от этого места, превращающего человека в механическую функцию, не дающего задуматься о настоящем смысле существования, постепенно омертвляющего личность.

Эти мотивы содержатся уже в самом первом фильме по сценарию Шпаликова — дипломной работе его друга Юлия Файта «Трамвай в другие города» 1962 года. Безобидная детская короткометражка начинается с того, что маленький герой с тоской смотрит с балкона, находясь под домашним арестом после попытки побега вместе с другом на трамвае, который должен был утолить их тягу к «новым городам, самостоятельной жизни, мимолетным встречам».

Симптоматично, что главная встреча происходит у любознательных мальчиков с милиционером, которого дети как бы играючи лишают его социальной функции (наверняка надоевшей и ему самому), утопив в море его форму. Позже похожие мальчики, мечтающие о чем-то далеком и трудноопределимом, появятся в фильме Виктора Турова «Я родом из детства», снятом на «Беларусьфильме» в 1966-м, где Шпаликов отразил свои личные, автобиографические впечатления — но в то же время общие для того поколения, у которого в детстве была война.

Почерк Шпаликова-драматурга здесь узнаваем по тому воздуху, который автор оставляет между репликами в диалогах, казалось бы, ничего не значащими, но передающими томительное желание другой жизни: «Чего смотришь? — Да просто так». «Что ты собираешься делать? — Не знаю, посмотрим». «Я родом из детства» построен так же, как и все «текучие», избегающие статичности сценарии Шпаликова, — для него необходимо, чтобы персонажи все время находились в движении, все время куда-то шли, влекомые заветной мечтой «уехать бы куда-нибудь».

Жизнь как чудо

«Мимолетные встречи», хаотичный сбор новых случайных впечатлений, разговоры без начала и конца, вроде бы ни о чем, но о самом важном — эта как бы сама собой сплетающаяся ткань ничем не регулируемой жизни в сценариях Шпаликова всегда вызывала более или менее явное раздражение у людей, руководивших советским кинематографом, от которых зависела судьба шпаликовских фильмов. В 1961 году уже опытный режиссер Марлен Хуциев, стремившийся к новым формам, привлек пятикурсника ВГИКа Шпаликова к работе над сценарием «Застава Ильича», и поначалу молодой драматург был очень воодушевлен, хвастаясь друзьям: «У меня будет двухсерийный фильм, как у Висконти».

Однако фирменная шпаликовская манера построения сюжета (точнее, его отсутствия в банальном смысле слова) сильно озадачила первого секретаря ЦК КПСС Никиту Сергеевича Хрущева. Партийный босс не мог взять в толк, зачем советскому человеку все эти лирические прогулки по городу, поэтические чтения, танцы и вечеринки, разговоры и недомолвки, ссоры и выяснения отношений, а также бесконечные рефлексии по поводу вечных вопросов: «Можно ли сейчас о чем-то говорить серьезно» и «Нельзя просто просто плыть по течению». «Застава Ильича» с трудом вышла лишь в 1965-м под названием «Мне двадцать лет» после трех лет мучительных переделок, в которых импульсивный Шпаликов уже не нашел сил участвовать.

А еще раньше потерпела неудачу попытка запустить в производство на «Мосфильме» самый любимый Шпаликовым сценарий «Причал» — именно прочитав его, Марлен Хуциев понял, что такой сценарист нужен «Заставе Ильича». «Причал» Шпаликов написал на четвертом курсе, перенеся на Москва-реку действие знаменитой мелодрамы «Аталанта», снятой в 1934-м Жаном Виго. Расплакавшись после «Аталанты» от того, что Виго «помер таким молодым и таких картин больше никто не делал» (как записано в шпаликовском дневнике), но больше всего от того, что с Виго ему не удастся подружиться, Шпаликов и придумал «Причал» как своего рода римейк.

Впоследствии он нашел еще один способ объяснения в любви к французскому классику — это специально затянутая финальная сцена единственной режиссерской работы Шпаликова «Долгая счастливая жизнь» 1966 года: тут, как и в «Аталанте», баржа безумно долго идет по реке под звуки гармошки в девичьих руках. Ни публика, ни критики в момент выхода картины этот оммаж Виго не оценили (финал с баржей понравился только Микеланджело Антониони), и всё обаяние этой задумчивой, изысканно снятой психологической драмы о несбывшемся обещании любви было оценено только много лет спустя.

Романтик и полотеры

Самая успешная картина по сценарию Шпаликова, комедия Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», которую в 1964 году посмотрели 20 млн зрителей, тоже дошла до зрителя не совсем гладко. Картине предъявлялись почти такие же претензии, что и «Заставе Ильича»: от авторов снова требовалось уточнить, в чем смысл истории, где несколько молодых людей шляются по городу и ничего не делают.

Фильм Данелии удалось отстоять малой кровью, вставив в него «смыслообразующий» монолог полотера о том, что «писатель должен глубоко проникать в жизнь», а «каждый индивид должен иметь свою правду характера». В блестящем исполнении Владимира Басова эти рассуждения выглядят как пародия на взыскующих «основной сути» начетчиков, но к началу 1970-х Шпаликову всё чаще давали понять, не принимая его сценарии, что против «полотеров» он бессилен.

В этот период талант Шпаликова приобретает всё более трагичные краски, хотя его легкость и воздушность как диалогиста никуда не исчезает. В фильме Ларисы Шепитько «Ты и я» 1972 года, участвовавшем в Венецианском кинофестивале, но в Советском Союзе не замеченном и не оцененном, два друга-врача вроде бы шутят, дурачатся, иронизируют и весело поддевают друг друга, как всегда у Шпаликова.

Однако за этой клоунадой только более отчетливо проступает «тяжесть на сердце» от того, что «каждый день проходит в напряжении, будто не живешь, а играешь чью-то роль». «Наверное, я убил многих, но начал с себя года три назад», — говорит герой «Ты и я», которому в итоге все-таки удается справиться с импульсом к саморазрушению, в отличие от автора сценария.

Тема самоубийства как радикальной, окончательной формы побега от несвободы прослеживается у Шпаликова с самой первой работы во ВГИКе. В сценарном эскизе «Человек умер» всеобщий любимец, казавшийся рожденным для радости и успеха, описывает доску объявлений с приклеенной бумажкой: «Деканат сценарного факультета с грустью сообщает, что на днях добровольно ушел из жизни Шпаликов Геннадий. Его тело лежит в Большом просмотровом зале. Вход строго по студенческим билетам. Доступ в 6 часов».

Кончает с собой и героиня одного из последних и лучших сценариев Шпаликова «Девочка Надя, чего тебе надо?». Токарь Надежда Смолина, кандидат в депутаты Верховного Совета, не находит другого выхода «переступить через безнадежность» и затхлый автоматизм советской жизни: «Главное, я поняла: не сопротивляться механизму всего, и тогда вынесет».

В поздних шпаликовских вещах бесконечно грустно видеть, в какую сторону трансформируется этот солнечный, жизнерадостный, «моцартовский» талант, столкнувшись с пониманием, насколько редко «бывает всё на свете хорошо» (как поет в «Я шагаю по Москве» будущий председатель Союза кинематографистов) и насколько силен социальный механизм, формующий из людей однородную массу. К сожалению, жить дальше с сознанием этого факта 37-летний Геннадий Шпаликов не согласился.

Автор текста: Лидия Маслова

Источник: postmodernism