История быта и искусств

Курительные трубки: обряды и традиции

Погребальная обрядность является одним из важных аспектов жизненного цикла человека и, являясь составной частью духовной культуры каждого народа, требует особого внимания и глубокого изучения. Для более полной картины всего погребального комплекса необходимо исследование археологического материала в сопоставлении его с этнографическими данными. В ходе проводимых археологических исследований установлено, что курительная трубка является распространенным предметом у многих народностей. В этой статье исследуем недавние находки свидетельства в погребениях на территории современной России: юго-западной Сибири, черноморского побережья, республики Бурятии, Америки.

Судя по этнографическим данным, «курительные трубки для бурят - это предмет, выполняющий не только утилитарную функцию, но имеющий большое значение в различных ритуалах. Даже если мужчина не употреблял табак, он обязан был при себе иметь кисет с табаком и трубкой, которыми мог угостить собеседника».

Исследователь М. Татаринов указывает:

«кто умрет из братских (из бурят) мужеска или женска полу, наряжают умерших в лучшее платье, с ними кладут огниво, трубку, платье.. .золото и серебро и отвозят в лес, обкладывают дровами и при них кладут лошадей. и зажигают дрова, где мертвой совсем сгорает».

Курительная трубка — не просто предмет быта, но важный элемент погребальной обрядности у многих народов. Археологические находки на территории России, Сибири и Северной Америки подтверждают сакральное значение этого артефакта.

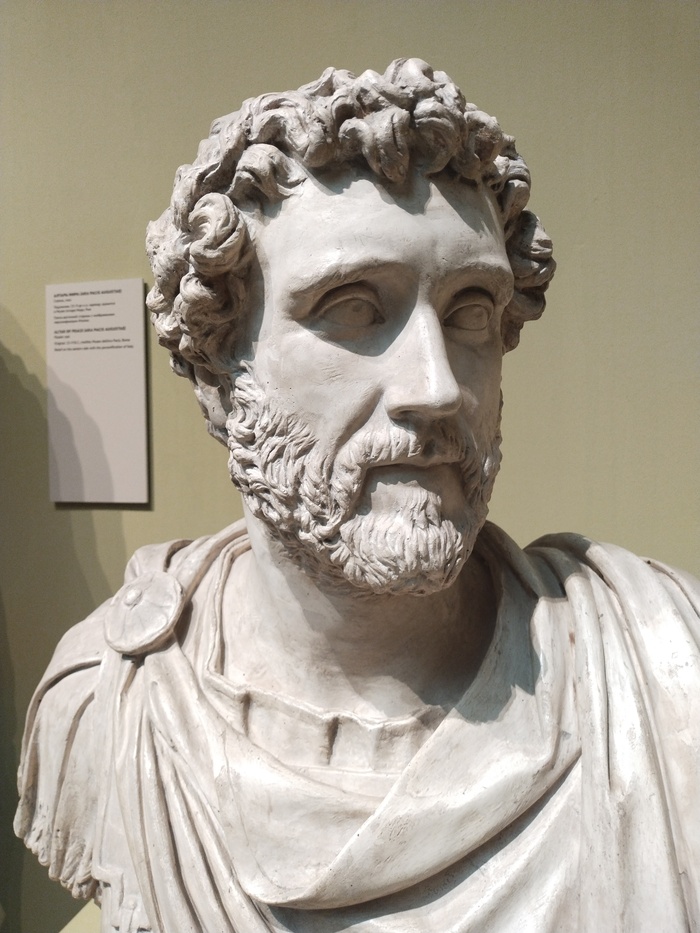

"Выпивоха" с трубкой голландского типа. 1706, Виллем ван Мирис (Редактировано с помощью ИИ )

Один из сортов табака в качестве лекарственного средства был завезен в Испанию с полуострова Юкатан в 1519 г., а курительный табак сорта «Рустика» практически в тоже время попал в Португалию из Флориды. В течение 1520-х годов с курительным зельем хорошо были знакомы моряки уже практически во всех портах Южной Европы. К 1560 г. табак широко распространился во Франции, Англии, Германии. С 1570 г. в Англии начинается выпуск глиняных курительных трубок, и с этого времени в Англии все поголовно — от аристократа до последнего простолюдине находятся под влиянием привычки «курения». Как писал в 1598 г. немецкий правовед Хайцнэр «англичане непрерывно сосут табак, и поэтому всегда носят при себе глиняные трубки» .

В Европе, а именно, в Ирландии существовал особый похоронный обряд, связанный с курением. Корзины или ящики с трубками ставили около дома умершего, чтобы посетители могли ими воспользоваться. Незадолго до начала похоронной процессии мужчина шел вперед с корзинкой трубок в руках, раздавая их встречным и ожидающим процессию. Неиспользованные трубки оставляли у могилы, чтобы любой пришедший в тот день на кладбище человек мог взять себе одну. Вероятно, табак употребляли, чтобы заглушить запах, который мог исходить от умершего, а также чтобы обезопасить себя от болезни. Точно сказать, с чего началась эта традиция, невозможно, но курение было очень важной частью обряда. По традиции конец глиняной трубки окунали в пиво или виски, чтобы слегка запечатать мундштук и придать глине приятный для курильщика вкус. Принимая трубку, было принято говорить «Господи, помилуй!»

Бурятия: трубки ганза (XVII-XIX вв.)

Известно, что многие заимствованные у русских предметы обихода и обычаи сибирские инородцы называли, видоизменяя чуток на свой лад те же термины из русского языка. В связи с этим интересно отметить, что у многих из них курительная трубка обозначается не как, допустим, «трубка» или «туруубка», а чаще называется по-своему. У селькупов — канцан, у хантов — канса, у бурятов — ганза, у якутов — хамса. Последнее слово заимствовано практически всеми народами Восточной Сибири — не зря якутский язык называли (в том числе, писатель-путешественник Иван Гончаров) не иначе как «французский язык Сибири». Утверждается всеми исследователями, что все эти слова имеют общий корень. И корень этот — китайское слово «ганза». Естественно, всё не так просто. Гань цзы означает палку, а яньганьцзы 烟 杆子 ‘мундштук’ — вот его-то тюркологи и пишут, как "ганза". Видимо, 烟 ‘дым’ выпал в просторечии, осталось ганьцзы/ганза, канса. В якутском языке слово это звучит глуше и сочетание согласных, находящихся рядом, взаимозаменяется, превращаясь в «хамса».

Свидетели, оставившие записи о потреблении табака сибирскими аборигенами, фиксируют привычку к табакокурению именно в Западной Сибири — у приобских остяков. Отметили ее первыми русские послы в Китай И.Идес и А.Бранд, проезжавшие по Сибири в 1692 г.

И.Идес:

«Для курения табака (к чему все они, как мужчины, так и женщины, очень склонны) пользуются вместо трубок каменным сосудом, куда они втыкают специально сделанный для этого чубук. Набрав немного воды в рот, они могут в два или три вдоха выкурить целую трубку. Дым они вдыхают в себя и потом падают на землю и лежат по полчаса без сознания, как мертвые, с закатившимися глазами и дрожью в руках и ногах. На губах у них появляется пена, кажется, что у них припадок падучей, и совсем не заметно, куда девается дым».

А.Бранд:

«…остяки большие любители китайского «шара», или табаку, который они курят на особенный лад, а именно, когда они хотят покурить, они набирают полный рот воды, после чего заглатывают сразу табачный дым и воду. Утром, когда они выкуривают первую трубку, то от проглоченного ими табачного дыма у них захватывает дыхание, так что они падают и в течении некоторого времени лежат без сознания, как будто у них припадок падучей, после же они приходят в себя. По их обычаю курят они не стоя, а сидя. Кода у них случается нехватка табаку, они курят деревянную стружку от своих трубок, которая готовится простым и очень удивительным способом».

Итак, на основе термина ганза/хамса, археологических находок и других фактов немногочисленные исследователи истории распространения употребления табака и курительных принадлежностей, у народов Сибири выдвигают две основные версии: Ю. А. Купина считает, что голландцы завезли в Японию табак в начале XVII века. Японцы занесли традиции табакокурения в Корею, а те в Маньчжурию и Китай. Оттуда табак и курительные трубки распространились по Сибири.

У бурят курительная трубка выполняла ритуальную функцию. Даже некурящий мужчина обязан был носить кисет с табаком и трубкой для угощения собеседника. При погребении умершего наряжали в лучшую одежду и клали трубку, огниво, золото — всё сжигалось вместе с телом.

Трубки типа "ганза" имели китайское происхождение или изготавливались бурятскими мастерами по китайским образцам. Металлические мундштуки и головки украшались гравировкой с конца XIX века. Символ рыбы на трубках указывал на китайское влияние — в Китае рыба означала счастье и изобилие.

У тувинцев трубку клали только личную — чужую нельзя было использовать, это могло вызвать преждевременную смерть живого владельца.

Западная Сибирь: таежное Причулымье (XVII-XIX вв.)

У чулымских тюрков самая ранняя находка головки трубки относится к бухарскому типу и датируется серединой XVII века. Главным занятием чулымцев было рыболовство. Заготовка ценных пород рыб имела товарный характер. Важной частью хозяйства чулымцев была пушная охота. Первоначально она служила источником ясака; к концу ХIХ — началу ХХ в. была сориентирована на рынок. Большое значение в системе жизнеобеспечения имел бой кедрового ореха. Для производства домашней утвари и одежды чулымцы заготавливали лыко, бересту, крапиву и коноплю (кендырь).

Хотя инородцы Восточной Сибири и Северо-Восточной Азии прежде не знали табака, но одновременная экспансия казаков, часть из которых была знакома с курением, а часть и вовсе была сослана в Сибирь за курение, а также местные традиции окуривания чистящими (можжевельник, чабрец) и лечебными (багульник и пр.) растениями, употребление возбуждающих средств некоторыми народами, способствовали очень быстрому привыканию их к курению табака. В XVII–XVIII вв. в Сибири традиционно потребляли китайский табак. Селькупы в XVII в. выращивали свой табак. В XVIII в. в Сибири также использовали местный «русский» табак, т.е. культивированный в Тобольске, Ишиме, Туринске выходцами из России. С первой половины XVIII в. начинают ввозить крепкий «черкесский табак». Цены на любой табак для коренного населения таежного Причулымья XVII–XIX вв. были достаточно высоки. При нехватке или даже полном отсутствии табака для курения его могли заменять порошкообразным средством из каких-либо местных растений, в том числе из корневища аира обыкновенного. Известно, что селькупы, например, потребляли табак в виде его смеси с пережженной чагой.

В этой связи интересен чулымский брачный обряд, связанный с курением. Кроме самих этапов: сватовство, торг о калыме, церковное венчание (после прихода русских и крещения), свадебный пир, брачная ночь в специальной отдельной юрте, утреннее пиршество, интересен процесс сватовства – в частности, сват приносил родителям невесты трубку с табаком. Те выкуривали ее в знак согласия на брак.

Сейчас известно несколько десятков археологических памятников XVII — XVIII вв., содержащих курительные трубки и прочие аксессуары курильщиков. Естественно, они очень неравномерно распределены на карте Сибири, что связано с общим состоянием археологических работ в каждом отдельном регионе. Табак наряду с иными привозными обычаями, вещами и явлениями сыграл очень важную роль в культурном обмене между местными и пришельцами в Сибири, взаимно обогащая их опыт и открывая пути для появления точек соприкосновения на бытовом уровне.

Черноморское побережье: Горгиппия (XVIII-XIX вв.)

На месте античной Горгиппии (современная Анапа) в слоях XVIII-XIX веков найдены многочисленные курительные трубки, связанные с ранней Анапской крепостью. В 2023 году в Москве на Тверской улице обнаружена уникальная трубка в восточном стиле "тахта-чубук" из красной глины (XVIII век) — размером 10×6 см, украшенная штампованным орнаментом с раковинами каури. Разнообразие фасонов (видов) трубок, изготовленных турецкими мастерами, поражает воображение. Исследователи давно заметили, что многие из трубок напоминают по своей форме и декору изображение излюбленных жителями Османской империи цветов: тюльпанов, нарциссов, хризантем, лилий и др. Самым популярным у османов было изображение тюльпана. Гончары не только старались придать изделию форму этого цветка, но и использовали его в качестве клейма мастера. Истоки этой моды связаны с «эпохой тюльпанов», существовавшей при дворе султана Ахмета III c 1718 по 1730 гг.

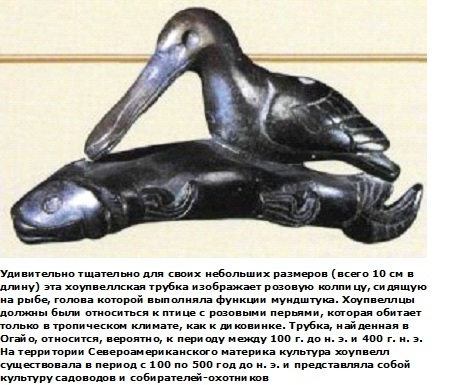

Северная Америка: культура хоупвэлла (200 до н.э. — 400 н.э.)

Самая древняя курительная трубка с никотином найдена в Алабаме и датируется 1600 годом до н.э. — это древнейшее свидетельство употребления табака.

В культуре хоупвэлла (территория современных Иллинойса, Айовы, Миссури) платформенные курительные трубки встречались только в 2% захоронений как "маркер социального статуса". Большинство изготовлены из местного камня алевролита, известняка или глины. 11% — из экзотических пород. Трубки всегда находили как единичные предметы, что указывает на связь с личной властью и духовным статусом умершего.

Погребальная практика помещения курительных трубок в могилы существовала в различных культурах, на разных континентах и временных отрезках. Трубка выступала не утилитарным предметом, а "символом статуса, духовной силы и связи с загробным миром". Её клали как личную собственность покойного, необходимую для жизни после смерти — независимо от материальной ценности объекта. Находки и артефакты культуры хоупвелла еще одно доказательство, что такие погребальные обряды всегда существовали в различных культурах, в разных временных отрезках и на различных континентах.

---

Хронология находок:

- 1600 до н.э. — Алабама (древнейшая трубка с никотином)

- 200 до н.э. – 400 н.э. — культура хоупвэлла, Иллинойс

- XVII–XIX вв. — Бурятия, Западная Сибирь

- XVIII–XIX вв. — Анапа/Горгиппия, Москва

По материалам открытых источников

200 лет со дня рождения

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889). 200 лет со дня рождения. Нет у нас, наверное, в XIX веке другого такого русского прозаика, который был бы столь современен по мысли и способу ее выражения.

Что такое «патриотизм»?

До последнего времени очень немногие задавали себе этот вопрос: до такой степени он казался ясным и бесспорным. Большинство понимало под словом «патриотизм» что-то врожденное, почти обязательное. Начальство, соглашаясь с этим определением, прибавляло, что наилучшее выражение патриотизма заключается в беспрекословном исполнении начальственных предписаний.

Многие склонны путать понятия «Отечество» и «Ваше превосходительство».

Баланец подвели, фитанец выдали, в лоро и ностро записали, а денежки-то тю-тю, плакали-с!

...они, молодые-то люди, дела не знают... Реформы у них одни в голове...

Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?

Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним.

Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.

— Что хошь с нами делай! — говорили одни, — хошь — на куски режь; хошь — с кашей ешь, а мы не согласны!

— С нас, брат, не что возьмешь! — говорили другие, — мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!

И упорно стояли при этом на коленях.

У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!

Он не был ни технолог, ни инженер; но он был твердой души прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которою можно покорить мир.

Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные.

Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.

Разница в том только и состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас ― благочестие, Рим заражало буйство, а нас ― кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас ― начальники.

Всякому безобразию своё приличие.

Цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие — для того, чтобы законодатели не коснели в праздности.

...предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что же может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? — «Создавать» — это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят.

Так шел он долго, все простирая руку и проектируя...

Страшно, когда человек говорит и не знаешь, зачем он говорит, что говорит и кончит ли когда-нибудь.

(из различных произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина)

Как у всякого убежденного и верящего человека, у Крамольникова был внутренний храм, в котором хранилось сокровище его души. Он не прятал этого сокровища, не считал его своею исключительною собственностью, но расточал его. В этом, по его мнению, замыкался весь смысл человеческой жизни. Без этой деятельной силы, которая, наделяя человека потребностью источать из себя свет и добро, в то же время делает его способным воспринимать свет и добро от других, - человеческое общество уподобилось бы кладбищу.

Какая может быть речь о совести, когда все кругом изменяет, предательствует? На что обопрется совесть? на чем она воспитается?

Знал все это Крамольников, но, повторяю, это знание оживляло боли его сердца и служило отправным пунктом его деятельности. Повторяю: он глубоко любил свою страну, любил ее бедноту, наготу, ее злосчастие. Быть может, он усматривал впереди чудо, которое уймет снедавшую его скорбь.

Что отныне он был осужден на одиночество - это он сознавал. Не потому он был одинок, что у него не было читателя, который ценил, а быть может, и любил его, а потому, что он утратил всякое общение с своим читателем. Этот читатель был далеко и разорвать связывающие его узы не мог. Напротив, был другой читатель, ближний, который во всякое время имел возможность зажалить Крамольникова до смерти. Этот остался налицо и нагло выражал, что самая немота Крамольникова ему ненавистна.

(из «сказки» «Приключение с Крамольниковым»)

Женщина - тоже человек!

И тут без юнгштурма не обошлось. К слову, среднеазиатские республики были самым опасным местом для девушек, носивших эту форму, так как она там остановилась красной тряпкой для радикальных мусульман.

Кампания по раскрепощению женщин, которую советские власти развернули на Востоке с середины 1920-х годов, получила название худжум. Она касалась не только отказа от паранджи, а имела в целом просветительский и гуманитарный характер.

Первыми паранджу еще в 1924 году сбросили узбечки после издания декрета об отмене калыма.

8 марта 1927 года на площади Регистан в Самарканде тысячи узбекских женщин сняли с себя паранджи, сложили их в кучу и подожгли. В этот день, как сообщала советская пресса, от паранджи избавились 10 тысяч женщин. Ещё 90 тысяч женщин сняли паранджу в течение трёх последующих месяцев.

Но движению оказывали жесткое сопротивление местные традиционалисты и фундаменталисты. Только в 1928 году было убито 118 женщин-активисток, а в первой половине 1929 года — еще 63. И это только официальная информация. По неофициальным данным за 1927—1928 годы только в Узбекистане было убито свыше 2500 женщин из числа активисток женотделов, заведующих клубов и красных чумов.

Ответ на пост «Временный двуглавый орел на монетах»1

Анекдот №-10085923

Великий князь Константин (брат царя, автор романса "Отвори потихоньку калитку..."),

сам военный, на воинских учениях обращается с вопросом: Что означает герб

Российского государства - двухглавый орел?

Один генерал ответил, что одна голова смотрит на запад, другая на восток...

Следующий сказал, что это означает двоевластие... Руку тянет солдат.

- Фамилия?

- Солдат Петров!

- Ну, скажи солдат Петров, что означает герб Российского государства - двухглавый

орел?

Солдат (рука под козырек):

- Урод, Ваше Благородие!