!!ДИСКЛЕЙМЕР!! Это сборник исторических фактов по теме, прошу не судить за ошибки в тексте.

Поводом к спорам послужил тот факт, что американцы в своих воспоминаниях называют всемирно известное изделие М. Калашникова "АК-47". Некоторые читатели заявили, что такого названия автомат Калашникова никогда не имел, и в войсках сокращенно именовался просто "АК" (позже АКМ). Другие же возразили, что "АК-47" был, есть и будет. Большинство споров быстро перешли в стадию оценки личности и знаний собеседника, но осталось и рациональное зерно, которое позволило уточнить истину.

Почему американцы называли автомат Калашникова именно АК-47 выяснить не составило труда: название это пошло в, так сказать, "массы американских солдат" с легкой руки 203-го батальона военной разведки США, который выпустил брошюру, озаглавленную "Руководство по использованию штурмовой винтовки АК-47" (Operators manual for AK-47 Assault rifle).

Точную дату издания этой брошюры установить не удалось, но она не могла быть издана до начала войны во Вьетнаме (1959 год). Это подтверждает и тот факт, что в брошюре приводится таблица с маркировкой автоматов Калашникова разных производителей, включая такие страны, как КНР, Северная Корея, Польша, Румыния и т.д.

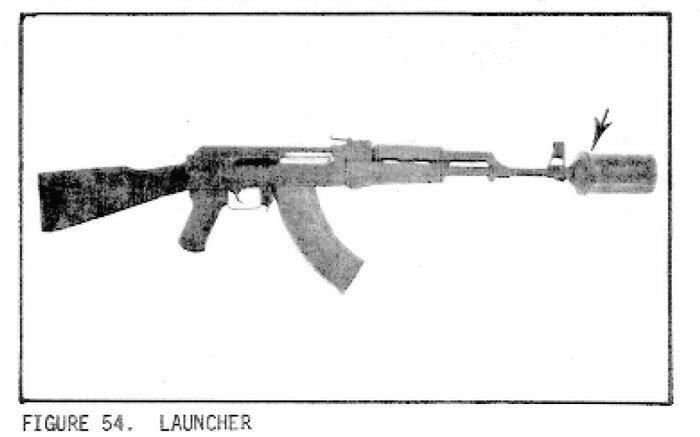

Кстати, для меня было интересно увидеть автомат Калашникова с винтовочным гранатометом. Стрелять из этого оружия рекомендовалось, уперев приклад автомата в землю. Эффективная дальность стрельбы оценивалась в 150 м.

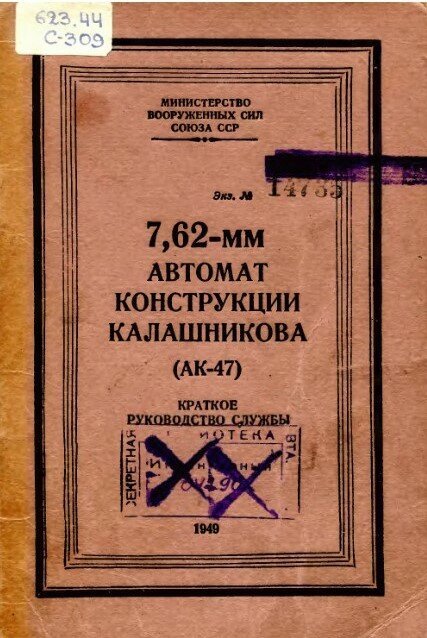

Что же касается наших наставлений, то можно со всей ответственностью сказать, что правы оказались американская разведка и те, кто утверждал, что обозначение АК-47 для автомата Калашникова имело место быть. На это прямо указывает соответствующий советский документ, названный по-военному невзыскательно: "7,62-мм автомат конструкции Калашникова (АК-47). Краткое руководство службы".

Издано было это руководство Министерством Вооруженных сил СССР (в марте 1946 года в него был преобразован Народный Комиссариат Вооруженных сил СССР, в феврале 1950 года Министерство было разделено на Военное министерство СССР и Военно-Морское министерство СССР, а в марте 1953 года оба этих министерства были объединены в Министерство обороны СССР). Сокращение "АК-47" используется только на титульном листе.

Однако это сокращенное наименование автомата Калашникова продержалось недолго: в 1952 году Военное министерство СССР издало секретное, "7,62-мм автомат Калашникова (АК). Руководство службы". Это самое раннее изменение наименования с "АК-47" на "АК", которое удалось найти.

Так что обозначение "АК-47" существовало. Хотя и недолго.

ВОСПОМИНАНИЯ АМЕРИКАНЦЕВ ОБ АК-"47"

Автор воспоминаний, Джон Макдональд, пошел добровольцем в армию в 1968 году (как он пишет, ему очень понравился художественный фильм о "зеленых беретах") и, после небольшой подготовки, оказался во Вьетнаме, где столкнулся с настоящей войной (о которой ему не рассказывали вербовщики) и с автоматом Калашникова.

В качестве ремарки: американцы называют автомат Калашникова "АК-47", при переводе это название сохранено, хотя оно и некорректно.

И еще одна ремарка: перевод сокращен, естественно, без ущерба для заявленной темы статьи.

Далее следует перевод. Перевод сделан мной.

Первые впечатления о войне: "я увидел "зеленых беретов" в живую"

Первую настоящую информацию о войне я получил, находясь в Центре, распределявшем прибывавшее пополнение. Это был случайно услышанная фраза:

"Electric Strawberry (жаргонное наименование 25-й пехотной дивизии - ИО) вчера потерял 60, пошлите им 50. 1-я кавалерийская (1-я кавалерийская дивизия - ИО) вляпалась по самые уши, пошлите им 110. Также им нужны пулеметчики - они долго не живут".

Я был отправлен в 199-ю пехотную бригаду. Когда я спросил, чем они занимаются, какой-то грязный капитан, попросив сигарету и огонька, засмеялся и сказал

"О! Этих парней называют Redcatchers (жаргонное наименование 199-й пехотной бригады - ИО). Они охраняют моряков и даже отдыхают на выходных".

Уже через две недели я понял, что меня обманули.

Солдаты 199-й пехотной бригады эвакуируют раненого (Вьетнам, 1967 год).

В джунглях было жарко, влажно и темно. У вьетнамцев не было телевидения и их развлечением были мы. У меня и у нескольких парней во взводе были солнечные очки. Никогда не носите солнцезащитные очки в джунглях. Вы натыкаетесь на какие-то предметы, вы падаете, вы поранились, и ваши классные синие квадратные солнцезащитные очки а-ля John Lennon в конце-концов разбиваются. Мы пополняли запасы каждые три дня; c-rats (полевой рацион, тип С - ИО) конечно, и чистые сухие носки - если повезет. Мы выскакивали на дорогу, к которой подъезжали грузовики. Но мы ждали почту, а не патроны.

На дороге я увидел своих первых "зеленых беретов" в живую: остановился потрепанный джип, и два сержанта выскочили из него в поисках нашего командира. Они показали капитану свою карту и заняли двадцать долларов. Сержанты направлялись в Сюань Лок и обещали привезти холодное пиво. Самым крутым для нас, пехотинцев, казалось то, что у них были пистолеты 45-го калибра и АК-47. Так я впервые увидел оружие, которое использовал наш враг. Наш взводный, Быстрый Эдди, сказал нам, что эти ребята были выпендрежниками и врунами. Мы не верили ему, пока не закончили разгрузку грузовиков, и не пришло время возвращаться в джунгли: джип с холодным пивом так и не появился.

Первый бой: "Смити, ты стреляешь в меня!"

Мы искали в джунглях ручей и систему бункеров противника, которая должна была располагаться вдоль него.

Я пытался достать пиявку, которая засела у меня за ухом, когда вдруг все упали. Шум стоял ужасный. Я забыл о пиявке. Мне кричали "Ложись, ... (цензура Дзена - ИО). Я рухнул у большого дерева и одной очередью разрядил весь магазин в тень. Я поднял голову, чтобы посмотреть, во что я попал, и тут же три выстрела прогремели рядом с моим ухом. Я разъярился и обернулся назад. "Смити, ты стреляешь в меня, ... (цензура Дзен - ИО)!" Он засмеялся и вставил новый магазин в свою М-16: "Ха-ха! Это не я! Это Чарли (жаргонное название вьетнамцев - ИО)". Мой ужасометр взлетел вверх, мозги отказали, и я начал орать и опустошать магазины так быстро, как только мог. Кто-то дал мне пинка (думаю, это был Быстрый Эдди) и приказал прекратить огонь. "Не меньше сотни набили, найдем их на их позициях", сказал Смити о потерях противника. И я поверил, ведь пехотинцы никогда не врут. Среди нас никто не пострадал, и мы дружно припали к флягам под грохот артиллерии.

Мне приходилось постоянно трясти головой, чтобы нормально слышать. Я обнаружил около себя шесть пустых магазинов, хотя не помню, чтобы так много стрелял. Мне не хотелось вылезать из укрытия и идти осматривать место боя, я хотел домой. Но мы построились друг за другом и двинулись вперед. "Молодец, новичок!", сказал взводный и хлопнул меня по спине. Мой ужасометр слегка понизился.

Мы не нашли никаких следов противника, за исключением сандалий, пустой банки из-под сардин и двух автоматов АК-47. Так я первый раз взял в руки произведение Михаила Калашникова.

Американский морской пехотинец с АК китайского производства (Вьетнам, 1968 год).

АК-47: "и через 10 тысяч лет он все еще будет работать"

Пехотинцы любят простые вещи, и АК-47 был именно тем, что нужно и даже больше. Через несколько минут я разобрал эту винтовку без руководства, так просто в ней все было задумано. Когда я собирал его обратно, мимо прошел Быстрый Эдди, и я спросил, могу ли я сменить свою М-16 на АК-47. Он перестал есть из своей бумажной тарелки и сказал мне, что в таком случае я стану слишком опасным (это была шутка в адрес новичка - ИО).

Вокруг было много патронов, и я наполнил все три магазина. Это были магазины на тридцать патронов, а у нас были только магазины на двадцать патронов для наших М-16. Смити сказал мне, что вьетнамцы никогда не чистят свои винтовки:

"Нет, они просто окунают их в дизельное топливо или масло, стряхивают, и они готовы к работе. Честное слово, как перед Богом".

Я разобрал автомат, но не стал чистить, а подошел к механикам, ремонтировавшим БТР, окунул АК в чан с дизельным топливом, который они использовали для очистки деталей. Чертова дрянь воняла, и я был рад, что был без рубашки.

На стрелковом полигоне базы я громко крикнул "Осторожно, стреляют" и примкнул полный магазин к автомату. При одиночной стрельбе я попадал во все, во что целился.

Автомат нагрелся, я поставил второй магазин и предупредил стоявших сзади товарищей, что выпущу его одной очередью. Я сделал это в стиле Джона Уэйна (американский киноактер - ИО), от бедра. При автоматической стрельбе АК-47 уходил вверх и вправо. Ваша цель должна быть близко, если вы хотите в нее попасть. Это оружие стреляет очень быстро и продолжает дымиться, даже когда расстрелял все патроны.

Я никогда раньше не развлекал толпу, но это был единственный день в моей военной карьере, когда я увидел, как смеется мой взводный. Но он подошел ко мне и вежливо спросил, смогу ли я сделать это еще раз.

Мое уважение к оружию противника серьезно возросло. Теперь я знал - это не игрушки, и противник имеет очень хорошее оружие. Калашников разработал потрясающую простую винтовку, которая используется до сих пор. Все эксперты согласны: закопайте свой AK-47 и немного боеприпасов, и через десять тысяч лет он все еще будет работать.

Американские солдаты с автоматами Калашникова.

Вместо эпилога: "отличная работа"

Кольт уравнял всех (намек на известную фразу "Бог создал людей разными, а Кольт всех уравнял" - ИО), но Михаил Калашников со своим АК-47 дал им преимущество и заслужил уважение. Готов поспорить, что когда Михаил добрался до Валгаллы, Паттон (генерал армии США - ИО) пожал ему руку и сказал:

Автомат Калашникова во Вьетнаме у американцев: воспоминания ветерана US ARMY

Как известно, трофейные автоматы Калашникова нередко использовались в разных подразделениях армии США, воевавших во Вьетнаме. По большей части это были специальные операции (об этом будет статья позже), однако, некоторое количество трофейного оружия использовалось и непосредственно на линии фронта.

Капитан Майкл Харви, военный полицейский армии США, осматривает АК-47 и, судя по всему, не понимает, что с ним не так (фото 1968 года).

Связано это было в основном с двумя причинами.

Первая заключалась в том, что автоматические винтовки М-16, которыми были вооружены "линейные" подразделения, имели много недостатков, часто ломались и вообще не внушали доверия легким весом и пластмассовыми деталями (американские солдаты называли свои М-16 "пластмассовым оружием Mattel" (известная компания по производству игрушек)).

А потому, пока конструкторы спешно "допиливали напильником" эти винтовки, "солдатское радио", уже сформировало в целом негативное к ним отношение (естественно, приукрасив некоторыми "ужасными" подробностями вроде обнаруженных погибших пехотинцев рядом с полуразобранными заклинившими М-16), противопоставив "передовому оружию" надежный, тяжелый и мощный АК-47.

Вторая причина имела более глубокие, хотя и сугубо психологические причины: владеть трофейным оружием во все времена считалось престижным, ну а редкость АК-47 на начальном этапе войны, только углубила желание показать всем собственный автомат Калашникова, и, соответственно, собственную крутизну.

Впрочем, популярность автомата Калашникова в "линейных" подразделениях американской армии следует считать явно преувеличенной. Причина была проста: во время хаотичного боя, проходившего в условиях плохой видимости и на довольно близком расстоянии, отличить "своего" от "чужого" можно было либо спросив его, либо услышав звук (увидев вспышку) его оружия (даже трассирующий состав пуль АК-47 и М-16 отличался, давая зеленый и красный цвет, соответственно). Спрашивать времени, естественно, не было, а потому предпочитали второй способ идентификации - по звуку (вспышке), с которым стреляет его оружие. И если этот звук (вспышка) был "не тот", то на обнаруженного противника переносился весь доступный на данный момент огонь (лучше, как говорится, перебдеть). Результат для любителя пострелять из чужого автомата мог быть весьма печальным.

Рядовой Крис Тэйлор (актер Чарли Шин) через минуту продемонстрирует преимущества АК-47 (китайского производства) своему сержанту Роберту Барнсу (актер Том Беренджер). Кадр из фильма О. Стоуна "Взвод" (1986 год). Автомат на предохранителе, кстати.

"Как будто он владеет миром"

Любопытные воспоминания об использовании АК оставил ветеран войны во Вьетнаме, воевавший в одном из таких "линейных" подразделений (перевод мой):

"Когда я был парашютистом во Вьетнаме, мы хранили некоторое количество трофейного оружия в качестве вспомогательного. В опорном пункте нас было 10 человек и 40 человек из армии Южного Вьетнама. До того момента, пока позиции не атакует противник, и наши "раф-паф" (жаргонное наименование Региональных сил Южного Вьетнама - ИО) убегут по домам, оставив нас, американцев, одних.

После того, как южные вьетнамцы несколько раз таким образом прощались с нами, а это происходило на моих глазах по крайней мере три раза, американцы стали заранее размещать трофейное оружие по периметру в качестве средств дополнительной огневой поддержки. Поскольку у нас было три пулемета (один был наш, второй был украден с вертолета, третий был захвачен в бою), мы их также разместили по периметру так, чтобы обеспечить перекрестный огонь. Нам надо было только подпустить противника почти к границе периметра, а потом открыть огонь из трех пулеметов, накрыв их сосредоточенным огнем. Это было похоже на сенокос.

Во время нахождения на боевых позициях периметра отдельным пехотинцам выдавались автоматы АК-47 или карабины СКС для открытия первого огня по противнику. Таким образом вводились в заблуждение солдаты противника, приближающиеся к нашей колючей проволоке и попадающие под сосредоточенный огонь пулеметов и огонь автоматов и винтовок, звук выстрела которых был похож на их собственное оружие.

Когда мы ходили на патрулирование, некоторые солдаты брали с собой трофейное оружие. Большинство так не делало, потому что вражеское оружие при стрельбе издавало другой звук, который, как правило, привлекал нежелательное внимание к тем, кто стрелял из него. Тем не менее, было несколько человек, которым более мощные патроны калибра 7,62 нравились больше, чем патроны калибра 5,56, при стрельбе в зарослях джунглей.

У нас был один парень, полковник из Южного Вьетнама, который любил свой автомат АК-47. Он даже отхромировал его, и автомат отлично выглядел для церемониальных целей. На боевые действия он брал другой автомат, а этот берег. Я помню, как он появлялся в накрахмаленной униформе, в блестящем шлеме и с блестящим автоматом АК-47 с таким видом, как будто он владеет миром. Это было нечто!"

Хромированный АК выглядит как-то вот так.

Вместо эпилога

Кстати, некоторое количество автоматов Калашникова под калибр 7,62 было выдано американским солдатам и во время их действий в Ираке. О причинах будет рассказано в следующих статьях.