От автора. Как и обещал во вводном посте после перерыва, я начал публиковать на Пикабу новый цикл статей о развитии науки и техники.Следующим обещанным циклом является цикл "Воспоминания о жизни в СССР". Он является логическим продолжением статей про жизнь нашей семьи во время ВОВ (6 статей).

Воспоминания о жизни нашей семьи во время ВОВ (часть 1)

Воспоминания о жизни нашей семьи во время ВОВ (часть 2)

Воспоминания о жизни нашей семьи во время ВОВ (Часть 3)

Воспоминания о жизни нашей семьи во время ВОВ (часть 4)

Воспоминания о жизни нашей семьи во время ВОВ (часть 5)

Воспоминания о жизни нашей семьи во время ВОВ (часть 6) Заключительная

События в статьях будут излагаться в хронологическом порядке, начиная с 1946 года, и вместе с вами мы окунёмся в прошлое. По мере продвижения (по годам), переходя к воспоминаниям о себе во всё более взрослом возрасте, я буду постепенно более детально рассказывать о различных событиях в моей жизни и жизни страны, социальных и политических настроениях окружающих меня людей и населения в масштабе государства.

Дополнительно к этому я буду отвечать на вопросы и замечания в комментариях, касающихся событий того времени, о котором будет идти повествование.

Мои воспоминания, мне представляется, будут особенно полезны для читателей молодого поколения, в большинстве своём получивших представление о жизни в СССР не от очевидцев и участников этих событий, а из СМИ (различных статей, фильмов, интернета и т.д.).

Жизнь в Асино

Итак, мы приехали в Асино зимой 1946 года из Томска на поезде. Асино расположено ближе к Томску (в 109-ти км от него) и уже тогда было связано с ним железнодорожным сообщением. Когда мы ехали в Асино, то примерно на полпути (на станции Итатка) увидели, что вдалеке работает много людей, а вокруг метров через 20 друг от друга стоят солдаты с автоматами наизготовку. Нам пояснили, что это власовцы сами себе строят лагерь. Их, как правило, осуждали на 25 лет и размещали не в Асиновском сиблаге (сибирском лагере), расположенном недалеко от Асино, а отдельно.

Село Асино в декабре 1945 года было преобразовано в рабочий посёлок, так как в нём работали и во время ВОВ развивались лесозавод, шпалозавод, лесоперевалочный комбинат, сплавная контора, предприятия местной промышленности. Население достигло десяти тысяч человек. В послевоенные годы посёлок Асино продолжал развиваться, поэтому он представлял собой село, но в нём уже были построены и двухэтажные дома.

Квартиру от районной организации «Заготживсырьё», куда перевели на работу мою мать, нам дали в ветхом одноэтажном бревенчатом двухквартирном доме. Он фасадом выходил на главную улицу, идущую от ж/д вокзала вдоль всего посёлка, а боковой стороной (нашей квартирой) - в проулок, ведущий к рынку. Через дорогу был парк, в котором был построен клуб, который был одновременно и кинотеатром. Чуть подальше на той же стороне улицы располагались два школьных здания, Старое - одноэтажное и новое - двухэтажное (в школе было электрическое освещение). Так что наш дом находился на полдороги от ж/д вокзала до центра.

Наша квартира состояла из комнаты (одно окно обращено на улицу, одно -- в проулок), небольшой кухни (одно окно -- в проулок) и сеней. Сени — это входная часть (как бы прихожая) дома; неотапливаемое и нежилое проходное помещение, соединяющее жилые комнаты с крыльцом. Крыльцо и нашей квартиры, и соседей выходило на участок (огород). Отопление, конечно, было печное -- печка с плитой. Воду доставали из колодца, расположенного недалеко от дома.

Электричества в жилых домах и в служебных помещениях многих организаций не было. Освещение было такое: в жилых домах семилинейная керосиновая лампа, в организациях керосиновая лампа молния.

В нашей квартире в двери из сеней на улицу стёкол не было; 3 из 4-х проёмов дверной рамы были забиты фанерой, а один нижний проём был пустой (без стекла и фанеры). Сразу достать стекло или фанеру не удалось, так что через него можно было пролезть в сени снаружи. Этим и воспользовался какой-то тип. Как-то поздно вечером я открыл дверь в сени и вижу фигуру человека, по пояс торчащего из этого проёма. Он мгновенно исчез, выбрался обратно на улицу, но семью, жившую в этом доме до нас, ограбили, поэтому мы постоянно запирали дверь из дома в сени на крючок изнутри, а мать ставила на ночь топор около своей кровати. Эта привычка осталась у неё и в дальнейшем. Когда она оставалась на ночь одна, то для спокойствия всегда ставила топор так, чтобы был под рукой.

В помещении ночью становилось холодно из-за ветхости постройки. Тогда мы сделали в кухне под самым потолком полати (настил из досок). Хорошо, что кухня была маленькая, метра 2 в длину. Это нам облегчило дело. Мы прибили бруски к противоположным стенам и положили на них концы досок. Все втроём мать, сестра и я залезали туда спать. Под потолком было теплее. Спали, как говорили тогда, валетом: мать с сестрой в одну сторону головой, я в другую и под другим одеялом. Так по ширине мы занимали меньше места.

Следует отметить, что 1946 и 1947 годы были самыми тяжёлыми после войны из-за засухи в некоторых регионах СССР. В связи с этим была перенесена отмена карточной системы на следующий год, о чём и было сообщено в августе 1946 г. В магазинах хлеб продавали только по карточкам, крупы в продаже не было. Поэтому продукты мы покупали на рынке (базаре, как тогда говорили). Благо он располагался близко от нашего дома.

Как я уже писал питание было нормальное у тех, кто имел подсобное хозяйство. Продукты: овощи, горох, фасоль и другие, -- были со своего огорода, молоко -- от своей коровы, мясо -- от своих домашних животных. Так как у нас ничего этого не было в связи с переездом, то питание было скудное: в основном всё то, что можно приготовить из картошки и капусты. Все овощи и молоко были покупные. У бухгалтера зарплата была примерно 700 рублей, порядка шестисот рублей с копейками чистыми. То есть приходилось порядка двухсот рублей на едока. На эти деньги не разгуляешься даже при тех ценах. Государственные цены на продукты были примерно такими (за 1 кг): хлеб чёрный 3 руб., говядина 30 руб., молоко ( за 1 л.) 3 руб., масло сливочное 64 руб., сахар-рафинад 5 руб., масло растительное ( за 1 л.) 30 руб.,яйца (за десяток) 12. Но в магазине этих продуктов не было. Всегда была соль. На базаре все продукты стоили примерно в 1.5 раза дороже, но молоко продавали примерно по госцене.

Поэтому, когда от соседей мы узнали, что в Томске продают шелуху после обдирки зёрен овса, то несколько раз ездили за ней. Привозили в мешках, сколько могли донести. Эту шелуху мы замачивали в воде последовательно два раза, полученную мутную воду отстаивали. После первого замачивания в отстое получалось жидкое тесто. Из него пекли блины. После второго замачивания получалась масса пожиже. Из неё варили кисель.

В качестве отступления приведу один факт, в который трудно поверить. Сильное впечатление на нас произвёл один из завсегдатаев базара по прозвищу «Бог ты мой». Это прозвище он получил, так как при произнесении каждой фразы повторял эти слова. Он был часто пьян, но не был алкоголиком. Чем он занимался на базаре, было непонятно. Зачастую он падал в канавы, которые рыли вокруг домов, чтобы сделать завалинку из земли для утепления помещения зимой, и засыпал. Ранней весной при начале таяния снега эти канавы наполнялись водой. Ночью вода замерзала. Поэтому часто утром можно было наблюдать такую картину: «бог ты мой» спит в канаве, по пояс вмёрзший в лёд. И он даже не простужался. Сам много раз я это видел, но никогда бы этому не поверил, если бы мне об этом рассказали.

Весной мы купили корову, посадили картошку на участке за пределами посёлка и овощи в огороде у дома.Однажды летом идём мы с сестрой на участок тяпать (полоть и окучивать) посадки картофеля. Навстречу нам идёт школьная учительница и требует, чтобы я срочно пришёл в школу. Мы с сестрой подумали, что мне опять дают какое-то общественное поручение. Я даже обиделся, что не дают поработать, но пошёл в школу. Оказалось, что школе выделили одно место в пионерском лагере Артек в Крыму, и мне выделили туда путёвку как отличнику и активному участнику в общественной работе: я был председателем совета пионерской дружины.

В Артеке

В первый же послевоенный год Государство начало налаживать работу по организации отдыха учащихся (пионерских лагерей), одним из которых был всесоюзный пионерлагерь в Крыму Артек. И группа школьников из сибирской глубинки (и я в том числе) были одними из первых отдыхающих в его послевоенной истории. Вся семья радовалась этому, но в сапогах или босиком в Артек не поедешь, а ходили мы, сибирская ребятня (как я писал раньше) в сапогах: летом в хромовых (или босиком), осенью и в грязь (после дождей) в юфтевых.

Кстати, о сапогах. Сапоги были из кожи местной выделки и местного пошива. Обуви из такого качества хрома и юфти я после войны и до сих пор не видел. В связи с сапогами мне запомнился один случай с моим одноклассником, который характеризует психологию бедноты. Идёт он мне навстречу после дождя в новых сапогах и грустный, даже печальный. Я его спрашиваю: «Ты в новых сапогах, а почему такой грустный?»

-- Да вот, здоровенный гвоздь из доски торчал, а я на него наступил и подошву проткнул. Лучше бы я босиком пошёл.

-- А ногу-то повредил?

-- Нет в портянке гвоздь застрял.

-- Так радуйся, босиком пошёл бы, так ногу бы пропорол.

-- Ну и что! Нога бы зажила, а новый сапог испортил, теперь в починку отдавать надо!

Хочу отметить, что этот мой одноклассник был не примитивным, а очень талантливым человеком. Он, учась в 7-ом классе, писал поэмы о рыцарях, их возлюбленных, турнирах. Учитель его пытался переориентировать на современные темы, о природе писать. Но это его не вдохновляло. К сожалению, мы были воспитаны более на «исторических» романах о рыцарях (Айвенго и др.) и про индейцев (Всадник без головы, Последний из могикан и др.). Так что, В. Скотт, Ф. Купер и Майн Рид были нам более доступны и более известны, чем авторы книг про русские древности. К тому же таких увлекательных и лёгких для чтения книг по русской истории я, например, до сих пор не читал. Наши более правдоподобны, но и более серьёзны и тяжеловесны.

Но вернёмся к артековским делам. Мать купила ботинки. В Томске собрали группу артековцев, определили сопровождающих, и мы с пересадкой в Москве благополучно доехали до Симферополя. Там нас посадили в автобус и по старой очень живописной дороге доставили в Артек. Артек после войны только начинал работать. Всё было гораздо скромнее, чем потом, но мы были очень довольны всем, особенно питанием. Распорядок дня был обычный для пионерского лагеря. Отдыхающие дети объединялись в отряды, руководили отрядами пионервожатые (сотрудники Артека). У меня новые и неразношенные ботинки натёрли ногу под щиколоткой до мяса, и ходить я в них не мог. Пришлось мне, как и многим другим, ходить босиком. К этому я был привычный, но вначале было очень неприятно ходить по каменистой почве и галечному пляжу. Природа южного берега Кыма, а особенно море, произвело на всех ребят и меня большое впечатление. Особенно нравилось всем купание в море. Первые купания запомнились тем, что морская вода лучше поддерживает твоё тело , чем пресная речная. С купаниями связан один интересный эпизод. Купать отряд водил учитель или вожатый по по физкультуре, мы его называли физкультурником. Однажды приходим мы на пляж, а на реде недалеко от берега (примерно метров 400 ) красуется морской корабль, не речной теплоход. Начинаем купание, а физкультурник плывёт к кораблю , мы за ним. Это с его стороны было безголовое решение. Подплываем к кораблю, все выдохлись. Я теперь удивляюсь, как ни кто не утонул. Нам спускают трап и приглашают на корабль. Мы взбираемся по трапу, нас встречает капитан. Физкультурник объясняет, кто мы есть. Тогда капитан устраивает нам экскурсию по кораблю, начиная с машинного отделения и кончая капитанской рубкой.Потом приглашает в кают - компанию и угощает обедом. Мы были в восторге. После возвращения вплавь на берег только об этом и говорили.

Если характеризовать ребят, то в Артеке были не худшие представители сообщества школьников. Отношения межу собой были дружелюбные, спокойные. Исключение представляли ребята, раненые в результате проживания на территории, где велись военные действия. Они были вспыльчивые и обидчивые, но не агрессивные. В Артеке мы пробыли одну смену (месяц) и на поезде возвратились домой. До Томска ехали той же группой с сопровождающими, что и в Артек. В Томске ребят встречали родители или представители школ, и все разъехались домой. Наилучшие впечатления от посещения Артека остались у меня на всю жизнь.

Самостоятельная жизнь в Асино

Весной 1947 года мать перевели на работу в посёлок Зырянское. Она с моей сестрой вынуждены были туда переехать. Я учился в 7-ом классе, и меня оставили в Асино закончить его и сдать экзамены. Вместе со мной остались корова и её телёнок. Так как дом, в котором мы жили, пришлось освободить, то мать договорилась с директором, что я буду жить на территории склада в комнате одного из подсобных помещений. С завскладом она договорилась о том, что, пока я буду жить там, его жена будет ухаживать за коровой, телёнком и кормить меня. За это они в качестве оплаты будут использовать молоко от коровы; а после моего отъезда она им корову продаст. В чём смысл такого договора? Ведь корову можно было купить на рынке в любое время. Но покупать её на рынке рискованно, так как при этом нет гарантии, что она будет соответствовать характеристике продавца. Поэтому корову предпочитали покупать у знакомых людей (по знакомству).

Через некоторое время мать приехала в Асино и забрала корову, так как в Зырянском хорошую корову купить не удалось. Несмотря на её извинения несостоявшиеся покупатели, естественно, обиделись на нас.

Итак, накануне экзаменов я остался с недоброжелательными соседями, на самостоятельном обеспечении и с телёнком, за которым надо ухаживать. Хорошо, что складские помещения были огорожены хорошим забором, и посторонних на территорию складов не пускали, а на ночь входные ворота запирали. Поэтому телёнка (четырёхмесячную тёлочку) мне сторожить не пришлось. Травку она щипала сама. Мне только надо было её поить, запирать на ночь в сарай, а утром выпускать на выпас.

Завтракал я на рынке по пути в школу, покупал и съедал поллитровую банку варенца, который готовили по сибирскому рецепту из топлёного (в русской печке) молока. Во время томления в печи на нём образовывалась румяная пенка. Её перемешивали с молоком. Так делали несколько раз. Потом томлёное молоко с пенками заквашивали. Варенец получался очень вкусный. Обедал и ужинал я всухомятку, а что ел, не могу вспомнить. На экзаменах все предметы я сдал на отлично, получил похвальную грамоту и стал собираться в дорогу.

Переход в Зырянское

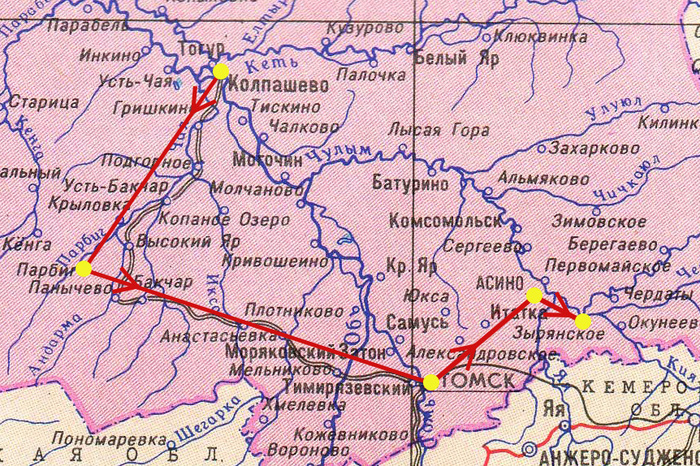

До Зырянского было 45 км. На карте красной линией со стрелками показаны переезды нашей семьи за время жительства в Томской области.

Река Яя. Из открытых источников.

Стоим с тёлкой на левом брегу, а надо переправиться на правый. В настоящее время эта дорога заасфальтирована, а через Яю построен мост. Только я не знаю: дорогу проложили по старой или сдвинули, а мост построили на месте паромной переправы или нет.

На берегу собралось ещё несколько человек, в основном женщины. Кто с грибами, кто с вещами. Через реку переправа была паромная с ручной тягой. Паромщик уже закончил работу, и паром стоял около правого берега. Я спрашиваю у женщин: « Как переправляться -то теперь будем»? Отвечают, что на обласке. Обласок это выдолбленная из ствола дерева лодка. У неё округлый корпус, нет киля, поэтому она (как говорили) вертячая. По-научному у неё практически нет поперечной устойчивости. Подплывает парень на обласке. Женщины заходят в воду и размещаются равномерно по ширине на сиденьях. Я стою и думаю: «Как мне-то быть? Как затащить тёлку в лодку?. А в лодке она чуть в сторону встанет, и мы опрокинемся». А перевозчик мне: «Чего ты ждешь, заводи тёлку». Наверное, мы недооцениваем животных, они, вероятно, умнее, чем мы представляем. Тёлка спокойно входит в воду, перешагивает через борт, становится точно посредине вдоль лодки и не шелохнётся во время переправы. Примерно через полкилометра мы пришли в деревню и остановились на постоялом дворе на ночь. На следующий день по грязной дороге остаток пути в 25 км мы прошли до обеда, и заявились прямо в контору Заготживсырья.

В Зырянском мы прожили до осени 1949 года. Самым значимым за это время событием была отмена карточной системы в декабре 1947 года, но об том речь пойдёт в следующем посте.