Сибирь занимает значительную часть Евразии, от Урала до Тихого океана. А самая восточная часть региона, благодаря Берингии, связывала Евразию с Северной Америкой. Начиная с верхнего палеолита, на этой обширной территории жили и смешивались люди с различным генетическим происхождением.

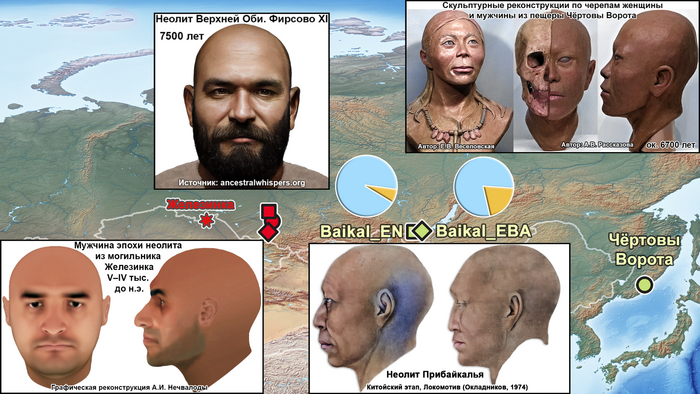

На сегодняшний день Саяно-Алтай представлен геномами людей со стоянок Афонтова гора верхнего палеолита, у современного Красноярска, возрастом около 17 тыс. лет. С предковой компонентой типичной для древних северных евразийцев (ANE) по аутосомному геному, которая в прошлом была широко распространена в тундростепи. Но после периода жизни представителей Афонтовой горы, не было информации о генетическом профиле людей, проживавших в пределах Алтайско-Саянской горной страны на протяжении почти 120 веков. Хотя в это время группы охотников-собирателей соседних регионов продемонстрировали различный предковый состав, что вызывает вопросы относительно их перемещений и связей. В частности, популяции Западной Сибири демонстрируют значительную долю аутосомной компоненты древних северных евразийцев (ANE), тогда как их современники из Восточной Сибири несли значительную долю компоненты древних северо-восточных азиатов (ANA), как у представителей неолита из пещеры Чёртовы Ворота в Приморье, возрастом около 6700 лет. Ранее, самое западное присутствие этой предковой компоненты было зарегистрировано в районе озера Байкал 7500 лет назад и в Центральной Монголии 5600 лет назад.

И третья, палеосибирская аутосомная предковая компонента, была определена у древнего жителя Усть-Кяхты (UKY) Забайкалья, возрастом около 14 тыс. лет и у обитателя Дуванного Яра в низовьях реки Колыма (Kolyma_M), возрастом 9800 лет. Эта компонента связывает древних жителей Сибири с коренными американцами. Однако подробности того, как между собой взаимодействовали люди с этими отличающимися предковыми линиями и как они связаны с последующими популяциями Северной Азии до конца не ясны, поэтому любые новый данные вызывают большой интерес.

В данной работе авторы получили полногеномные данные шести охотников-собирателей из четырех археологических памятников Саяно-Алтая, охватывающих период от 7,5 до 5,5 тыс. лет назад, а также охотника-собирателя из пещеры Летучая Мышь на Дальнем Востоке России, к северо-западу от Находки, возрастом 7 тыс. лет и трех менее древних обитателей Камчатки с некалиброванными датами, которые помещают их в интервал между XII и XVII веками нашей эры, точнее определить не позволяет эффект морского резервуара.

Результаты

Отличительный генофонд алтайских охотников-собирателей неолита

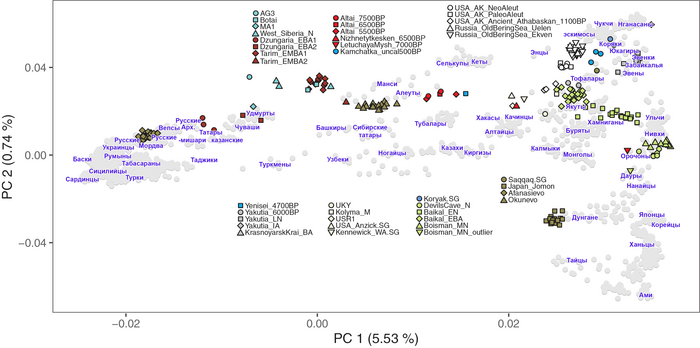

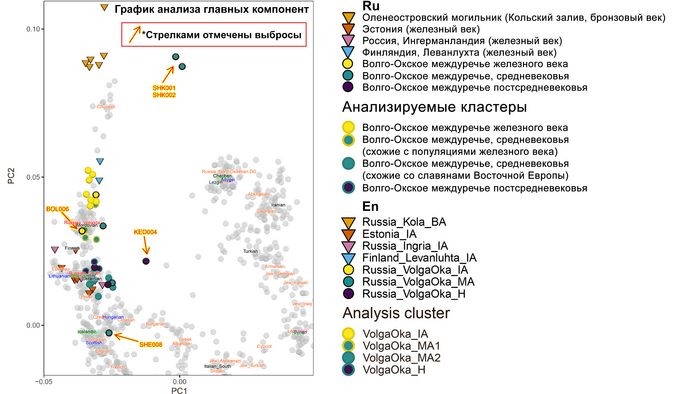

График анализа главных компонент с участием современных популяций Евразии и коренных американцев демонстрирует клинальный характер генетической изменчивости с запада на восток, где восточная часть клины, справа, представлена древними северо-восточными азиатами (ANA), как неолитические обитатели пещеры Чёртовы Ворота в Приморье, а западная часть клины, слева, представлена популяциями с высокой долей восточноевропейских охотников-собирателей (EHG), которые жили в тот же период, что и неолитические охотники-собиратели Саяно-Алтая.

Другой генофонд, который был в значительной степени распространен в северной Евразии со времен верхнего палеолита, связан с древними северными евразийцами (ANE), которые отклоняются вверх от вышеупомянутой клины на графике анализа главных компонент.

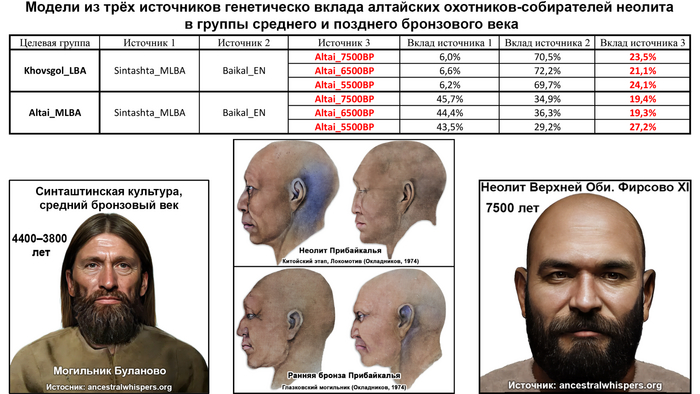

Пятеро древних алтайских охотников-собирателей из данной работы, представленных людьми из могильников Фирсово-XI (напротив Барнаула на правом берегу реки Обь, между селами Санниково и Фирсово), Новоалтайск-Развилка (в районе остановочного пункта Развилка города Новоалтайска) и Тузовские Бугры-I (в 30 км к югу от Барнаула), возрастом около 7500, 6500 и 5500 лет соответственно, в масштабах Евразии, расположились почти посередине между древними северо-восточными азиатами и древними северными евразийцами, а точнее между популяциями с высоким вкладом упомянутых компонент. Но в региональном масштабе алтайские охотники-собиратели попадают между представителями окуневской культуры и образцами Байкала, близко к человеку, обнаруженному в районе реки Базаиха на правом берегу Енисея, возрастом около 4700 лет. В работе 2020 года, над которой работали и некоторые авторы этой работы, этот человек хорошо подходил на роль представителя популяции, которая в последствии смешалась с группами, связанными с афанасьевской культурой и образовала генетический профиль носителей окуневской культуры.

При этом самые ранние свидетельства генетической родословной, связанной с кочевниками-скотоводами из западно-евразийских степей, появляются на Алтае начиная с 5000 лет назад с распространением афанасьевской культуры.

Однако давайте рассмотрим участки отбора образцов более детально:

На этом участке обнаружено восемь погребений, которые первоначально были отнесены к большемысской культуре энеолита. Они включали пять одиночных могил, два парных и одно коллективное захоронение, глубиной от 0,4 до 1,7 м. Люди в них были похоронены в два ряда, непараллельно, лёжа на спине, а головами на северо-восток, за исключением одного мужчины 35–45 лет, который был расположен в сидячем положении. Сопроводительный инвентарь представлен в основном заготовками костяных орудий, наконечниками стрел треугольной формы, скребками, топорами и ножами. Украшения представлены ожерельями, сделанными из костяных подвесок и зубов животных с отверстиями. В работе этот участок представляют 2 человека из могил 9 и 14, похороненных около 7500 лет назад. Важно отметить, что могила № 14 представляет собой самое богатое захоронение данного некрополя. И хотя по антропологическим показателям скелет человека возрастом 18–20 лет был похож на женский, набор погребального инвентаря и генетический анализ свидетельствуют в пользу его принадлежности к мужскому полу. На скелете обнаружено девять ожерелий из 21 резца волка, 50 резцов лося и 19 моляров и премоляров медведя.

Это место было обнаружено и раскопано в Новоалтайске на ул. Репнина в обрыве надпойменной террасы правого берега Оби. В процессе раскопок расчищен неполный скелет юноши 15–16 лет, погребенного около 6300 лет назад в вытянутом положении на спине, головой на север и руками вдоль туловища. Сопроводительный инвентарь включает каменные и костяные предметы: подвеску из клыка барсука с просверленным в корне отверстием, кость птицы, ребристый скол, отщеп, прямоугольные украшения из раковин крупных речных моллюсков, каменное шлифованное долото, позвонок животного, резцы бобра, а также орнаментированный игольник, изготовленный из лучевой кости птицы (размером с крупную утку). Трасологический анализ последнего показал, что орнамент нанесен металлическим ножом, который использовали в качестве резчика. При зачистке на уровне могильного пятна к востоку от скелета найден фрагмент большемысской керамики, орнаментированный отпечатками гладкой качалки, кстати, орнамент характерный для «афанасьевцев».

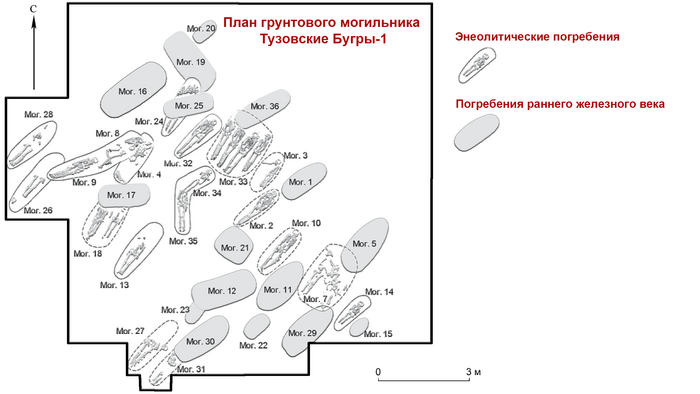

После обнаружения в 1995 году трёх могил, в 2000 году на памятнике Тузовские Бугры-I уже было исследовано 37 погребений. Из них 19 относятся к эпохе энеолита – ранней бронзы, остальные к раннему железному веку. Часть погребений раннего комплекса была нарушена более поздним. Энеолитические могилы располагались четырьмя рядами, глубиной 0,5–1,15 м, ориентированными по линии СЗ–ЮВ.

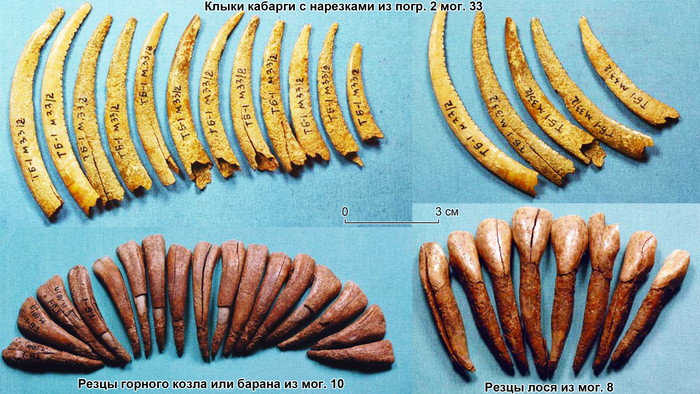

Большая часть захоронений одиночные, но также было три парных и два коллективных от 3 до 5 человек. Большинство захороненных лежали на спине в вытянутом положении, с руками вдоль туловища, а головой на северо-восток. Сопроводительный инвентарь представлен в основном украшениями одежды и головных уборов из раковин моллюсков и зубов животных, а также изделиями из камня и кости.

В одной из могил обнаружены металлические височные кольца и два сосуда баночной формы. Зубы животных встречены в девяти погребениях. В исследовании этот участок представляют 2 человека из погребений 8 и 33, возрастом около 5500 лет.

Антропология

Чтобы лучше представить людей, о которых идёт речь, дополним картину описанием антропологических типов неолитического населения из Фирсово XI, которое по данным исследования 2017 года Константина Солодовникова и Светланы Тур, было морфологически промежуточным между европеоидным и монголоидным, с условной долей монголоидного элемента суммарно у мужчин и женщин 57,3%. А по сочетанию признаков люди из Фирсово XI близки к неолитическим жителям предгорного Алтая.

Реконструкции внешности удобнее смотреть в видео, в контексте.

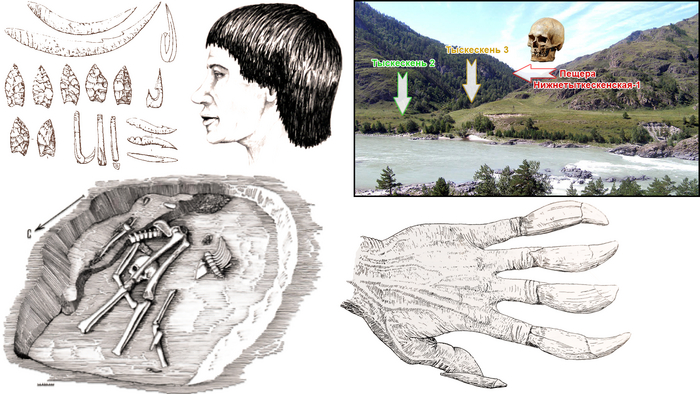

Кстати черепа женской части группы Фирсово XI, были схожи с черепом мужчины из карстовой пещеры Нижнетыткескенская I с умеренно выраженными монголоидными особенностями в сочетании с брахикранной формой мозговой коробки и широким, но невысоким (по монголоидному масштабу) лицом.

Генетические данные человека из пещеры Нижнетыткескенская-1, также представлены в этом исследовании. Подобный комплекс признаков отмечается также на неолитических черепах из могильников Базаиха и Долгое Озеро в Красноярско-Канской лесостепи.

Пещера Нижнетыткескенская-1

Пещера расположена в горном массиве на высоте 130 метров над уровнем реки Катунь у устья её левого притока реки Тыткескень. В пещере зафиксированы культурные слои от конца мезолита до средневековья, а также уникальное для Сибири захоронение большемысской культуры, возрастом около 6500 лет, с большим набором как хозяйственно-бытовых, так и ритуальных предметов. Ориентация скелета не может быть установлена в силу специфичности положения его частей. При этом все кости принадлежат одному человеку в возрасте 40-45 лет. Расчлененный скелет может быть связан с шаманской практикой, поскольку большинство предметов, которые описаны в дополнительных материалах, вероятно, составляют шаманский костюм сибирских племен 4 тысячелетия до н.э. Значение костюма может быть истолковано как символ превращения человека в животное, подобное птице.

На графике анализа главных компонент, этот человек смещён от вышеописанных охотников-собирателей Алтая в сторону древних северо-восточных азиатов близко к более древним жителям Америки.

В данном случае, по результатам статистики внешней группы f3, алтайские охотники-собиратели демонстрируют наибольшее генетическое сходство друг с другом и с представителем Базаихи (Yenisei_4700BP). Анализ также указывает на высокий уровень общих аллелей с людьми и популяциями, со значительным вкладом от древних северных евразийцев (ANE), такими как Мальта 1, Афонтова гора 3, неолитические охотники-собиратели Западной Сибири, представители ботайской культуры и жители Таримского бассейна бронзового века из могильников Сяохэ и Гумугоу, последние более известны как таримские мумии. Следовательно, авторы использовали в моделях эти популяции в качестве источника родословной от древних северных евразийцев (ANE). При этом ботайцы и неолитические охотники-собиратели Западной Сибири (West_Siberia_N), содержащие родословную восточноевропейских охотников-собирателей, лучше подходят для моделирования компоненты древних северных евразийцев (ANE) у алтайских охотников и собирателей вместе взятых.

А для источника древних северо-восточных азиатов (ANA) у алтайских охотников-собирателей, учитывая в расчётах некоторую близость к ним современных коренных американцев михе, авторы сосредоточились на древних геномах, которые связаны с палеосибирской родословной, присутствующей и в популяциях коренных американцев, как у представителя верхнего палеолита из Усть-Кяхты Забайкалья (UKY), возрастом около 14000 лет, обитателя стоянки Дуванный Яр — Колыма1, возрастом 9800 лет, у популяций Якутии из Центральной Сибири, возрастом около 6000 лет, а также у древних жителей Северной Америки, как Анзик-1 из современного штата Монтана возрастом 12700 лет и Кенневикский человек из штата Вашингтон, возрастом около 8-9 тыс. лет. В расчётах представители Дуванного Яра, Усть-Кяхты и древние популяции Якутии, лучше подходят для моделирования родословной древних северо-восточных азиатов (ANA) у групп алтайских охотников-собирателей, чем жители неолита из пещеры Чёртовы Ворота в Приморье.

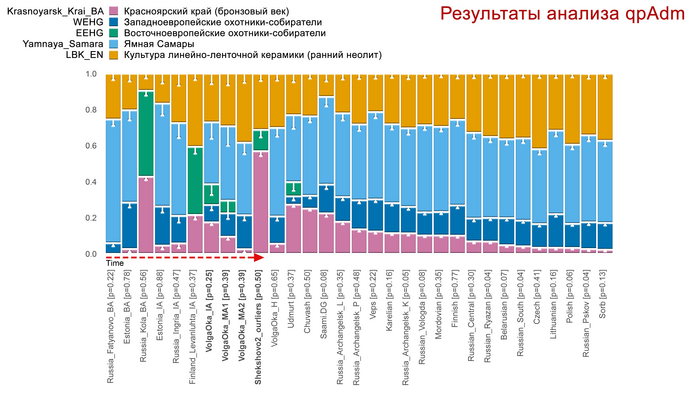

Таким образом, авторы смоделировали представителей участков Фирсово-XI, Новоалтайск-Развилка, Тузовские Бугры-I и Базаихи, как смесь популяции с генетическим профилем как у древнего жителя Усть-Кяхты (UKY) Забайкалья от 53,7% до 66,3%, чтобы представить компоненты палеосибирского происхождения и неолитических охотников-собирателей Западной Сибири (West_Siberia_N) от 33,7% до 46,3%, как источника родословной древних северных евразийцев (ANE).

По оценкам это смешение произошло в интервале от 11000 до 7400 лет назад. Что, возможно, свидетельствует о множественных и/или непрерывных событиях смешения в процессе формирования генофонда алтайских охотников-собирателей.

При этом индивидуальная близость охотников и собирателей Алтая к древним американцам, лучше всего объясняется различными пропорциями палеосибирского происхождения, которое связано и с древними американцами.

В целом, анализ показывает, что древние алтайские охотники-собиратели имели сибирский генетический профиль, ранее известный только благодаря человеку, обнаруженному в районе реки Базаиха, возрастом около 4700 лет (Yenisei_4700BP), но который начал формироваться ещё в раннем голоцене в результате характерной смеси предковых линий палеосибиряков и древних северных евразийцев.

Генетический вклад алтайских охотников-собирателей в соседние и более поздние популяции

К востоку от Алтайского края байкальские охотники-собиратели раннего неолита (EN) и раннего бронзового века (EBA), помимо родословной древних северо-восточных азиатов (ANA) имели и часть родословной древних северных евразийцев (ANE). Следовательно, авторы исследовали, могла ли родословная описанных алтайских охотников-собирателей способствовать генетическому профилю байкальских охотников-собирателей, о которых сообщалось ранее.

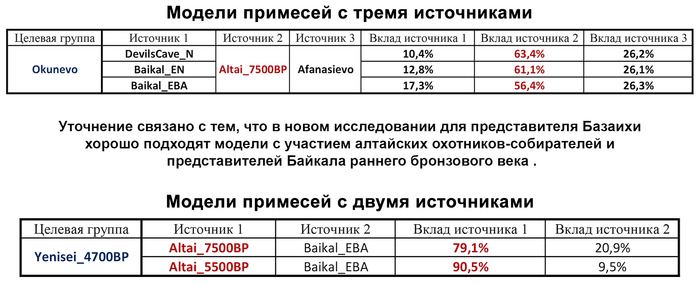

В результате было обнаружено, что все три алтайские группы подходят для моделирования прибайкальских охотников-собирателей раннего неолита (EN) и раннего бронзового века (EBA) в моделях примесей с двумя источниками (qpAdm).

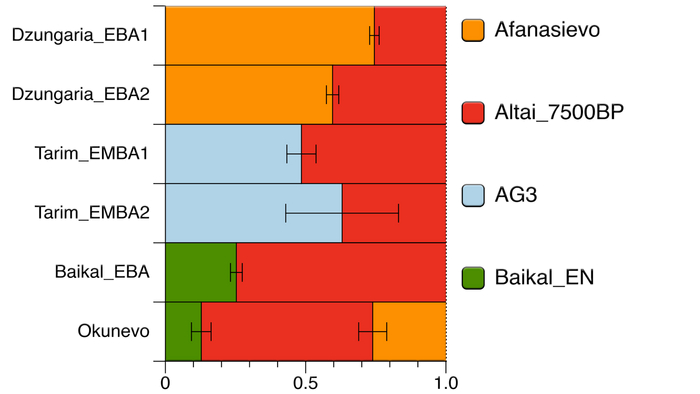

Для моделирования прибайкальских охотников-собирателей раннего неолита (EN) в дополнение к родословной древних северо-восточных азиатов (ANA), как у представителей неолита из пещеры Чёртовы Ворота в Приморье, требуется около 20% родословной охотников-собирателей Алтая. А для моделирования охотников-собирателей раннего бронзового века (EBA), в дополнение к родословной охотников-собирателей раннего неолита дополнительно требуется около 25% родословной алтайских охотников и собирателей. При этом даты примеси родословной охотников-собирателей Алтая для байкальского неолита и бронзового века близки и составляют 8296 ± 624 лет назад и 8202 ± 995 лет назад соответственно.

В целом алтайские охотники-собиратели представляют собой более подходящий источник родословной древних северных евразийцев, которая участвовала в формировании генетического профиля байкальских охотников-собирателей и обнаруживается в районе озера Байкал около 8 тыс. лет назад.

Помимо этого, новые данные проливают свет на генетическое происхождение более поздних популяций, как носители окуневской культуры бронзового века, возрастом около 4600–3900 лет, которая представляет собой археологический феномен, возникший в Минусинской котловине вслед за афанасьевской культурой.

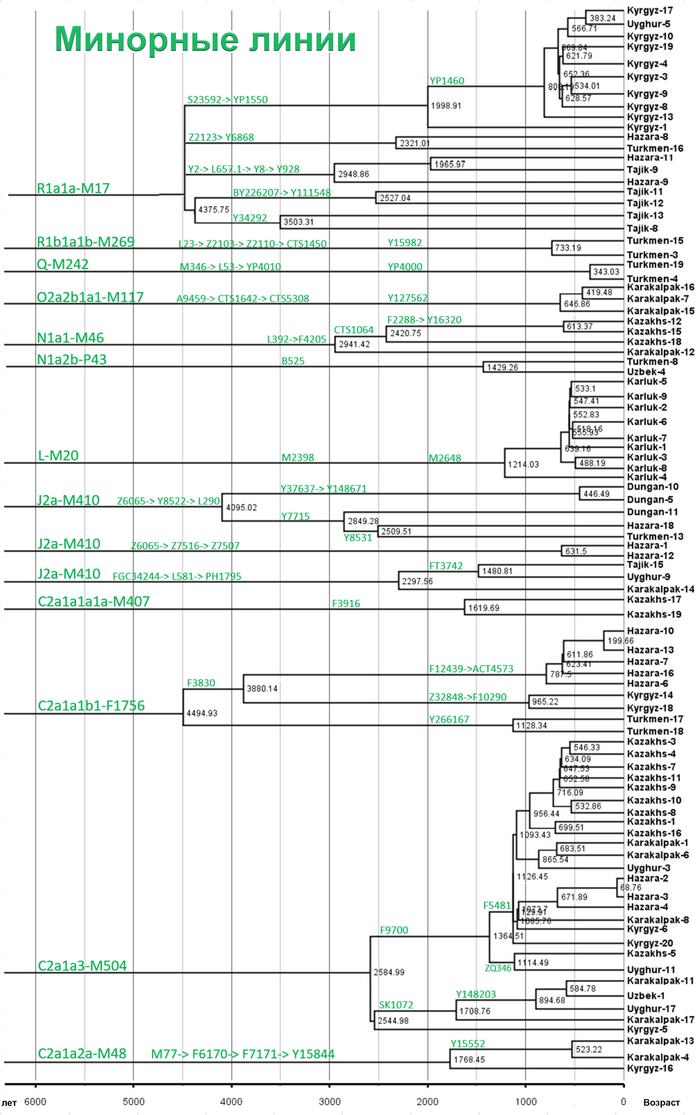

В предыдущих исследованиях сообщалось о гаплогруппе Q Y-хромосомы у людей, связанных с окуневской культурой, что наблюдается и у алтайских охотников-собирателей. А по полногеномным данным, в работе 2020 года окуневцы были смоделированы как трёхсторонняя смесь компонентов ботайцев, Байкала бронзового века и степных скотоводов. Или как более простая смесь компонент как у представителя Базаихи и носителей афанасьевской культуры. Авторы уточняют генетический состав групп окуневской культуры как трёхсторонняя смесь, в основе которой алтайские охотники-собиратели, географически расположенные к югу от Минусинской котловины, а также представители афанасьевской культуры и в меньшей степени охотники-собиратели Байкала раннего неолита.

У представителей окуневской культуры примесь алтайских и байкальских охотников-собирателей произошла примерно 6000 ± 700 лет назад, а вклад представителей афанасьевской культуры произошел позже, за 16-18 поколений до её возникновения, что перекрывается с датировками присутствия в регионе носителей афанасьевской культуры, примерно около 5300–4500 лет назад.

Что подтверждает археологические данные, согласно которым начало окуневской культуры последовало сразу же за концом афанасьевской.

Также авторы проанализировали и другие популяции бронзового века, так представителей Алтая среднего/позднего бронзового века можно смоделировать как смесь охотников-собирателей Байкала и Алтая с представителями синташтинской культуры среднего/позднего бронзового века.

Похожая модель подходит и для представителей Хубсугул позднего бронзового века из современной Монголии, которые ранее описывались как смесь компонент западноевразийских степей и Байкала раннего бронзового века.

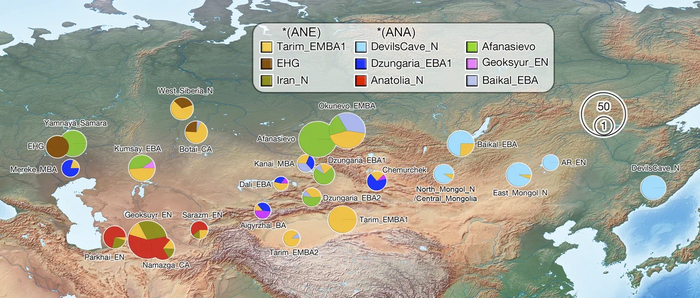

Алтайский край также представляет собой географический коридор, соединяющий Минусинскую котловину с Джунгарской и Таримской равнинами в Синьцзяне. В недавнем исследовании сообщалось об изолированном и условно автохтонном генофонде у обитателей Таримского бассейна раннего-среднего бронзового века, связанному с древними северными евразийцами 4100–3700 лет назад. А их соседи из Джунгарии раннего бронзового века как смесь этого местного генетического профиля с предковыми линиями охотников-собирателей Байкала раннего бронзового века и афанасьевцев. Однако в свете новых данных, представителей Джунгарии можно смоделировать как смесь местного генофонда Таримского бассейна раннего-среднего бронзового века участков Сяохэ и Гумугоу с описанными в данной работе алтайскими охотниками-собирателями.

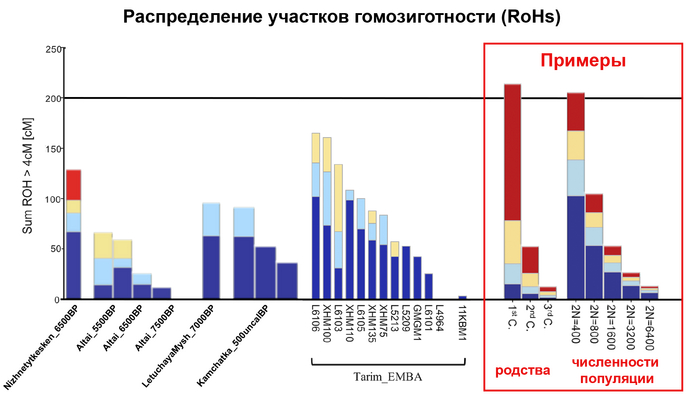

Но эти модели требуют дополнительных анализов. И хотя в целом генофонд алтайских охотников-собирателей является подходящим источником предков для групп Внутренней Азии бронзового века, и подобная родословная сохранялась в значительных количествах во времени и пространстве, генетические данные указывают на небольшой эффективный размер популяции алтайских охотников-собирателей, но не до такой степени как у древних жителей Таримского бассейна.

Родословная древних северо-восточных азиатов от Дальнего Востока до Алтая

В отличие от представителей кластера алтайских охотников-собирателей, человек, обнаруженный в пещере Нижнетыткескенская-1, возрастом 6500 лет, смещён в сторону древних северо-восточных азиатов (ANA) на графике анализа главных компонент. Используя алтайских охотников-собирателей из Фирсово-XI, в качестве местного источника предков у представителя Нижнетыткескенской пещеры, можно смоделировать его как смесь алтайских охотников-собирателей с 47,7% ± 5,2% родословной представителей Байкала раннего неолита или с 37,4% ± 4,3% неолитических жителей Приморья из пещеры Чёртовы Ворота.

Событие примеси датируется за 52 ± 11 поколений до жизни захороненного в пещере Нижнетыткескенская-1 или примерно 8000 ± 300 лет назад. Теперь, благодаря новым данным, самое западное зарегистрированное присутствие предковой компоненты древних северо-восточных азиатов (ANA) сместилось более чем на 1000 км западнее Байкала, до Алтайского края по крайней мере 6500 лет назад.

В работе также авторы сообщают о генетических данных охотника-собирателя из пещеры Летучая Мышь на Дальнем Востоке России, возрастом около 7000 лет, который демонстрирует наибольшее генетическое сходство с ранее опубликованными популяциями древних северо-восточных азиатов (ANA) из пещеры Чёртовы Ворота в Приморье, возрастом около 6700 лет и носителями бойсманской культуры среднего неолита из археологического памятника Бойсмана-2, который располагается на восточном побережье залива Петра Великого в Приморье, возрастом 6300 лет.

Примечательно, что охотник-собиратель из пещеры Летучая Мышь демонстрирует дополнительное сходство с охотниками-собирателями, связанными с культурой дзёмон из Японии, возрастом 9000 лет, чей вклад в генофонд человека из пещеры Летучая Мышь достигает в моделях (qpAdm) 29,7% ± 9,8%. Похожая пропорция предков наблюдается у одного образца из бухты Бойсмана, который считается аутлаером по отношению к другим из археологического памятника Бойсмана-2.

Эти данные предполагают существование ранее недооцененных генетических связей между группами охотников-собирателей Японских островов и Дальнего Востока современной России уже 7000 лет назад.

Непрерывный или повторяющийся поток генов через Берингово море

Палеосибирская родословная, связывающая древних жителей Сибири с коренными американцами была широко распространена, от Алтая и Забайкалья через Якутию до Северного Ледовитого океана. Предыдущие исследования показали, то представитель стоянки Дуванный Яр — Колыма_М, возрастом 9800 лет и популяций Якутии из Центральной Сибири, возрастом около 6000 лет,имеют тесные генетические связи с современными группами Камчатки, говорящими на чукотско-камчатских языках и коренными американцами. Новые генетические данные трёх жителей камчатки, с некалиброванным возрастом в 500 лет указывают на их генетическое родство с современными популяциями Камчатки, такими как коряки и ительмены, а также с древним жителем Дуванного Яра и представителем культуры саккак из Гренландии, возрастом около 4 тыс. лет, представляющем палеоэскимосов. В связи с чем авторы проанализировали новые образцы Камчатки вместе с древними популяциями из Якутии, побережья Берингова моря и Гренландии чтобы исследовать популяционную динамику в Северо-Восточной Сибири и Берингии.

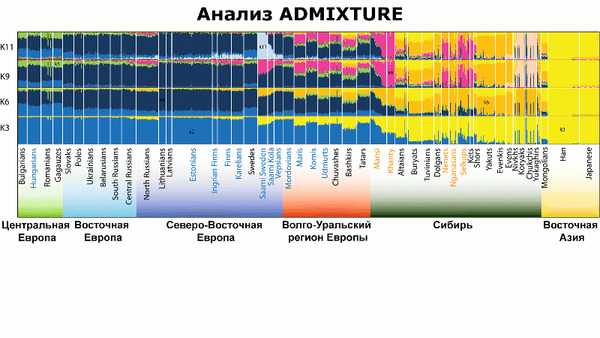

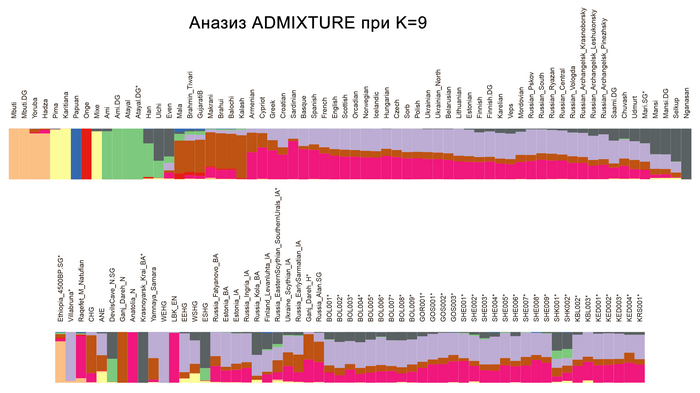

Генетические данные указывают на значительные демографические изменения у жителей Северной Сибири в интервале между 6000 и 2000 лет назад, что можно наблюдать на графике анализа главных компонент в виде клины между представителями Якутии разных периодов, благодаря которой генетический профиль древних жителей региона смещается в сторону современных северо-восточных сибирских популяций, таких как эвенки и эвены.

Повторный анализ ранее опубликованных геномов показывает, что генетические изменения в Якутии между 6000 и 4000 лет назад связаны с увеличением родословной древних северо-восточных азиатов (ANA) почти на 50%. В то время как изменения от 4000 до 2500 лет назад, возможно, связаны с примесью из Северо-Восточной Сибири, что хорошо заметно у современных нганасан. При этом демографическая история групп Северо-Восточной Сибири также включает в себя обратный поток генов, связанных с коренными американцами через Берингово море.

Используя группу Якутии позднего неолита в качестве исходной линии происхождения, поток генов, связанных с коренными американцами, составляет почти 50% в группы железного века из района самых восточных поселений России, как Эквен и Уэлен датируемые около 2000-2300 лет соответственно.

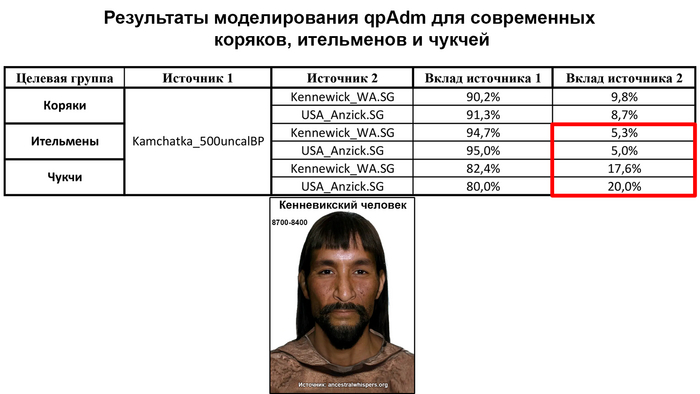

Таким образом, генетический профиль жителей Камчатки, возрастом около 500 лет, можно смоделировать как смесь предковых линий древних популяций Якутии и коренных американцев.

А в результате исследования генетического формирования современных популяций Камчатки в свете древних образцов, было обнаружено, что коряки несут дополнительную родословную, связанную с коренными американцами, в отличие от более древних жителей полуострова. Другие современные популяции Камчатки и Чукотки, такие как ительмены и чукчи, также имеют дополнительное количество родословной коренных американцев от 5% до 20%.

Причём этот обратный поток генов, по оценкам, произошел 5500-4400 лет назад у древних популяций и около 1500 лет назад у предков современных коряков. Что с учётом увеличенного вклада от коренных американцев в генофонде коряков по сравнению с более древними обитателями Камчатки, указывает на непрерывный или повторяющийся поток генов из Северной Америки или Берингии в популяции Камчатки в течение последних нескольких тысячелетий.

Итоги

Благодаря полученным данным, в частности по алтайским охотникам-собирателям, авторы работы улучшили модели происхождения некоторых популяций и выявили генетические связи между Алтайским краем, районом озера Байкал, а также с Джунгарским и Таримским бассейнами Внутренней Азии, начиная со среднего голоцена.

Сам же генетический профиль алтайских охотников-собирателей в значительной степени сохранился локально в генофонде скотоводов, связанных с окуневской культурой, несмотря на изменение стратегии ведения хозяйства. А на Алтае, родословная эпохи неолита была существенно сокращена к среднему и позднему бронзовому веку, возможно, в результате миграций в регион популяций как с востока, так и с запада. Данные также указывают на то, что формирование генетического кластера алтайских охотников-собирателей не связано с расширением родословной древних северо-восточных азиатов (ANA). Однако близкий по времени к ним человек, захороненный в пещереНижнетыткескенская-1, возрастом 6500 лет, демонстрирует значительное количество родословной древних северо-восточных азиатов (ANA), что, примерно, на 1500 км западнее, чем было зарегистрировано ранее. Такой отчетливый генетический профиль указывает на то, что предковые линии древних северо-восточных азиатов (ANA) прибыли в Алтайский регион до распространения афанасьевской культуры, что, возможно, связано с различными культурными особенностями, наблюдаемыми у человека из пещеры Нижнетыткескенская-1.

Присутствие этого «генетического аутлаера» может указывать на ранее недооцененные связи с Востоком на большие расстояния. Кстати похожая недооценка, по-видимому, была и в случае с древними жителями Дальнего Востока России. В частности, человек из пещеры Летучая Мышь и аутлаер из бухты Бойсмана, возрастом 7000 и 6300 лет соответственно, демонстрируют дополнительное сходство с охотниками-собирателями, связанными с культурой дзёмон из Японии, обнаруживая неожиданные генетические связи между группами охотников-собирателей Японских островов и Дальнего Востока современной России.

А в целом, новые генетические данные в сочетании с ранее опубликованными, охватывающими территорию от Центральной Азии до Северной Америки, выявили сложную динамику перемещения групп охотников-собирателей по Северной Азии, начиная с раннего голоцена.

Помимо этого, авторы обнаружили, что генофонд современных популяций Камчатки был сформирован в результате длительного периода потока генов, связанных с коренными американцами, на протяжении нескольких тысячелетий.

Ke Wang et al. Middle Holocene Siberian genomes reveal highly connected gene pools throughout North Asia DOI: 10.1016/j.cub.2022.11.062