Житейская мудрость гласит: нельзя заглянуть в голову другому человеку. Чужой субъективный опыт нам не доступен. До сих пор некоторые философы бьются над вопросом: что значит быть летучей мышью? Пока не станешь ей, не поймешь. Действительно, о том, что происходит у других в голове, мы догадываемся лишь по внешним проявлениям мышления — по поведению. Мы смотрим на чужие поступки или слова, — и предполагаем, что за ними стоят процессы и ощущения, в целом похожие на то, что испытываем мы, когда делаем то же самое. Однако, чего бы не говорили философы, крышечку этого черного ящика все же можно приоткрыть.

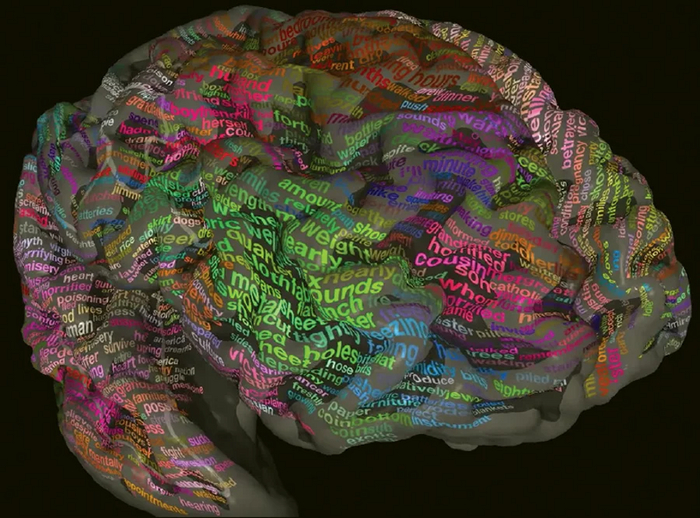

Можно ли «увидеть» в мозге, например, слова? Это попробовали сделать ученые из университета Беркли.

Они засовывали людей в томограф и смотрели на мозг в реальном времени — что в нем происходит, когда ему рассказывают историю. Допустим, «Заходит гомеопат в бар, заказывает воды, а бармен говорит: мне кажется, что вам на сегодня хватит». По идее, если записать реакцию мозга на конкретное слово, например, «бар», много раз, отфильтровать шум и случайные побочные сигналы, то можно составить своеобразный «нейрословарь» — мозговую карту слов.

И действительно, на многие слова у испытуемых была четкая реакция. Причем иногда в нескольких разных областях мозга в зависимости от того, какое значение слова имеется в виду. Например, слово «верх» отзывалось в разных участках, когда говорили о «верхе» как об одежде, как о «верхе» рейтинга или о верхней части зданий и предметов.

Создавая этот нейрословарь, ученые совершили несколько удивительных открытий. Оказалось, что у разных людей индивидуальные «карты слов» отличались — но у них все равно было некоторое сходство, общие принципы организации. Например, слова были физически сгруппированы по тематическим областям.

Смотрите, тут каждая тема окрашена в свой цвет. Например, слова о жизни и семье: мать, жена, муж, дом, семья, ужин, брат, сестра, беременна В другом уголке мозга видны эмоциональные реакции. В третьем — цифры и размеры. Получается, слова не просто записываются на любое свободное место, как на диске компьютера или в тетрадке. Мозг раскладывает все по коробочкам, по смыслу. И понятия, которые ассоциируются друг с другом, например, «муж» и «жена», или «обертка», «броня» и «мускулы» — собираются в кластеры близко друг к другу.

Области мозга, которые принимают сигналы от разных частей тела, распределены по коре мозга как карта. Есть участок для пальца, для руки, ноги, губы или спины — у всего свое место.

На первый взгляд это кажется очевидным. Но мозг мог бы быть устроен и иначе. Например, как компьютер, — записывать слова в любое свободное место на жестком диске. Или вообще каким-то непостижимым образом: скажем, каждое слово хранилось бы в ста тысячах нейронов на разных концах коры. Поэтому нам очень повезло, что в мозге похожее находится рядом, причем часто в одних и тех же местах у разных людей. Это огромная подсказка, которая может нам помочь разгадать тайны сознания. А в итоге и создать машину для чтения мыслей.

Откуда берутся ассоциации

Но почему так? Почему мозг оказался более понятным, чем мы ожидали? Почему в нем близкие по смыслу понятия физически тоже находятся рядом? Ответ стал более ясным, когда мы поняли, как в мозге формируются ассоциации. Это одно из важнейших открытий в нейробиологии сознания сделал ученый Родриго Киан Кирога.

Он открыл нейроны концепций — клетки, которые избирательно реагируют на конкретные, сложные идеи. А помогли их открыть эпилептики. Дело в том, что людям с тяжелой эпилепсией иногда приходится идти на операцию, при которой удаляют небольшую часть мозга. Задача врачей — найти и обезвредить участок, который служит как бы спусковым крючком для эпилепсии: в нем начинается неконтролируемая нервная активность, которая передается в другие части мозга и вызывает цепную реакцию — приступ. Это очень неприятное состояние, которое порой угрожает жизни. В России с таким диагнозом запрещено работать в авиации, водить машину, лечить больных и даже работать педагогом. Но не чиновником.

В случае, когда эпилепсия не контролируется лекарствами, врачи ищут этот проблемный участок мозга и удаляют. А чтобы найти нужное место и не задеть ничего важного, операцию проводят на пациенте в сознании. То есть человек сидит, с ним разговаривают — и при этом ему вскрывают под местной анестезией черепную коробку. А потом медики бьют током в разные части мозга и спрашивают: «Ну как себя чувствуешь?» Есть отдельная история, когда пациент играл на саксофоне во время операции.

Так выясняют, что именно вызывает припадки, а что лучше не вырезать. И это же дает уникальную возможность ученым — исследовать мозг. Поэтому пациентам предлагают добровольно поучаствовать в научном исследовании — и момент операции проводят разные эксперименты. Причем проводят очень быстро, буквально за полчаса, чтобы не поставить здоровье пациента под угрозу — но при этом испытать максимум гипотез. Ведь такую операцию обычно делают раз в жизни.

Нейрон Люка Скайуокера

Так вот, команда Кироги провела множество таких тестов. Они быстро вводили в мозг десятки маленьких электродов, каждый из которых считывает сигнал очень точечно — чуть ли не из одного нейрона.

А дальше Кирога показывал человеку много разных узнаваемых картинок — например, портреты знаменитостей, пейзажи, слова. Показывает и смотрит: вот нейрон молчит, молчит… и вдруг срабатывает. И срабатывает он, например, на фотографию Дженнифер Энистон, актрисы из сериала «Друзья».

А ученые к этому готовы! Они продолжают показывать пациенту следующие картинки, но тут же быстренько находят еще фотографии Энистон, максимально непохожие на первую: в другой одежде, позе, в другом освещении, черно-белые и цветные… Делают надпись «Дженнифер Энистон» и даже аудиозапись, где произносят слова «Дженнифер Энистон».

И каждый раз нейрон реагирует, но молчит, если показать фотографию другого человека или, например, автомобиля. Значит, мы нашли «нейрон Дженнифер Энистон»! Это и есть нейрон концепции. Правда, Кирога сразу предупреждает: речь не о том, что этот нейрон реагирует только на Энистон. Он может реагировать и на другие вещи, которые в тесте не показали, или на что-то похожее. Например, в таком же тесте нашли якобы «нейрон Люка Скайуокера». Но оказалось, что он также зажигался, когда пациенту показывали магистра Йоду. Наверное, это был не нейрон Люка, а… нейрон джедая! Или даже нейрон всей вселенной «Звёздных войн». И теперь он принадлежит Диснею.

Но Кирога пошел дальше. Он показал, что нейрон концепции можно обучить и даже перекодировать. Если взять условный нейрон Дженнифер Энистон, а потом долго показывать человеку фотографии Дженнифер Энистон на фоне Белого дома в разных ракурсах, рассказывать, что она там была и так далее… Этот же нейрон теперь начнет реагировать и на фото Белого дома.

То есть мы стоим на пороге понимания того, как работает память. И вот самый интересный вывод Кироги: когда мы сталкиваемся с какой-то концепцией, «загорается» некоторая уникальная комбинация нейронов. А когда две концепции для нас ассоциируются, например, слова «собака» и «Павлов» — это означает вполне физическую вещь. Группа нейронов «собака» и группа нейронов «Павлов» пересекаются, — они имеют общие друг с другом клетки.

Поэтому, когда мы думаем о Люке Скайуокере, у нас уже зажглась часть нейронов, которые отвечают за магистра Йоду и Дарта Вейдера. Поэтому очень легко мысленно перескочить от одной концепции к другой.

Похоже, что так работает ассоциативное мышление, и так же работает блуждание по закоулкам памяти. Вот что вы делаете, когда хотите что-нибудь вспомнить, а сразу не получается? Я в таком случае вспоминаю что-то родственное, а потом перехожу по автоматически возникающим в голове цепочкам ассоциаций. Допустим, я хочу вспомнить свой недавний лекционный тур. Вспоминаю, о чем была моя лекция, как презентация смотрелась на экране в одном из залов. Представляю зал, как выглядели зрители, кто подходил после лекции с интересными вопросами. Какой компанией мы потом пошли в бар. Какие были напитки и так далее. Да, читать лекции бывает очень весело! И памятно.

Как минимум мы уже увидели, что можно узнать — думаете ли вы о бобре курве или нет. Знаю, что теперь, конечно же, думаете. Получается, нам даже необязательно читать сами мысли. Можно просто определить, думаете ли вы о понятии «революция» или «взрывчатка». Или «коррупция» и «диктатор». Можно посадить вас в сканер и задать пару наводящих вопросов. Правда, сперва сканер придется обучить именно на вашем уникальном мозге…. но это дело техники.

Как работает память

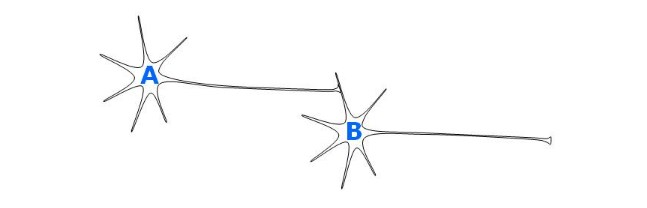

А теперь серьезно. Немного базы нейробиологии. Ведь чтобы что-то прочитать, нужно понять, как это записано. Как формируются в нашей голове мысли, образы и слова, как сохраняется память. Для этого мы разберем один из важнейших принципов работы нашей нервной системы — так называемое правило Хебба: «Нейроны, которые вместе зажигаются, вместе связываются». Или, более грамотно — «клетки, которые взаимодействуют, объединяются»

Что это значит? Представьте, что есть нейрон А и нейрон Б. От А тянется к Б отросток-аксон, по нему А может активировать Б (то есть это односторонняя связь).

Но это не значит, что А всегда активирует Б. Ведь у них ещё много связей с другими нейронами. Но если А и Б активировались одновременно, сила связи между ними немного крепнет. Повышается вероятность того, что в следующий раз они тоже загорятся вместе. И вот это — база нейробиологии. Мы буквально видим, как создаются эти связи.

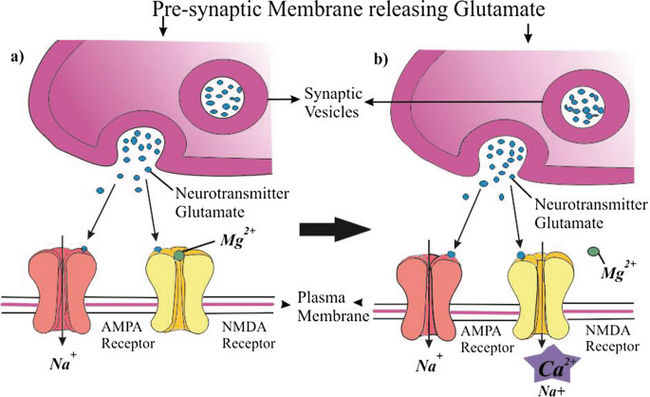

Нейроны чаще всего передают сигналы с помощью нейромедиаторов. Самый популярный из них — глутамат. У 90% нейронов в мозге есть к нему рецепторы. Да, да, это тот самый глутамат, которым нас пугают, что он в колбасе… а оказывается, он у нас уже в голове засел. Глутамат выбрасывается в пространство между двумя нейронами, которое называется синапсом. Один нейрон выделяет, другой принимает. Глутамат действует на особые рецепторы, что повышает вероятность активации второго нейрона. Но есть нюанс, за это отвечают два разных типа рецепторов. И память образуется только тогда, когда активируются оба.

Первый рецептор, на картинке красный, очень простой, он срабатывает всегда. Например, когда вы просто прочитали о новой идее или прослушали песню в первый раз. Сигнал прошел, но он слабый. А есть второй, желтый рецептор, с ним все сложнее. Его воротца заблокированы ионом магния, как затычкой. Воротца открываются, только если сигнал достаточно сильный и регулярный. Например, если вы много раз будете думать о новой идее или переслушивать любимую песню, активирующую этот нейрон. Или просто активируете его электродом. Короче, ваш сигнал должен прийти тогда, когда целевой нейрон уже возбужден.

Тогда эту пробку из магния «выбивает» с обратной стороны мембраны — и канал в желтом рецепторе начинает работать, сигнал усилился. И тут начинается самое главное. Если желтый рецептор как следует активировать, на синапсе начнут вырастать новые красные рецепторы. Теперь сигнал будет передаваться еще легче, да и желтый рецептор будет намного легче опять «раскупорить». А если мы будем эту связь укреплять дальше — например, каждый день повторять учебный материал или читать один и тот же научно-популярный пост — то постепенно между нейронами начнут вырастать новые синапсы.

Так формируются наши воспоминания, ассоциации, умения и привычки, на этом построена пластичность мозга. Причем эти связи живут очень долгою. Процесс так и называют — «долговременная потенциация». Поэтому мы можем вспомнить, как кататься на велосипеде, даже через 50 лет.

Это то, что стоит за правилом Хебба. Это то, что стоит за опытам Павлова, когда образуется условный рефлекс: лампочка начинает ассоциироваться с едой. Это то, что заставляло голубей Скиннера биться головой об угол клетки, когда они случайно получали еду после сомнительного ритуала. Это то, что заставляет гомеопата, постоянно принимающего свои сахарные шарики, думать, что они ему помогают.

Сверхлюди и сверхмыши

У правила Хебба есть еще одно интересное следствие. Когда мы говорим «память у меня плохая», это часто значит «внимания не хватает». Наш мозг — это не видеокамера, которая записывает в память всё увиденное и услышанное. Когда вам на вечеринке говорят «Привет, я Саша», вам нужно сознательно сосредоточиться на этой связи имени и человека. А потом мысленно закрепить ее еще несколько раз в голове. Тогда глутамат будет выделяться, новые воротца на синапсах образовываться, и Саша запишется в виде нейронных связей. А иначе будет как всегда — через пять минут вы уже будете неловко говорить «Э-э-э… будешь торт?»

За вчерашний день вы, скорее всего, провели в сознании примерно 60 тыс. секунд — это 16 часов. И большую часть из них вы отвлекались, погружались в свои мысли или в работу. А еще, вполне возможно, не выспались, злились или переживали. И запомнили только то, на что направляли сознательный луч внимания. Потому что это было для вас интересно, важно, неожиданно, страшно или смешно.

Но вот вопрос. А можно ли манипулировать этим процессом, как-то усилить эту запоминательную функцию? Ученым удалось это сделать! Правда, пока на грызунах. Об этом вышла статья в Nature — ее авторы с помощью генной модификации создали суперумных мышей, у которых активнее работал тот самый «желтый рецептор» (он еще называется рецептор НМДА). В результате у мышей новые воротца между нейронами создавались очень легко, и мыши быстрее учились ориентироваться в пространстве и решать задачи. А в другом таком эксперименте у ГМО-мышей улучшилась память. Им давали задания на узнавание объектов. Обычные мыши помнили решение максимум три дня, а эти — целую неделю.

На людях такую генную модификацию пока не пробовали. Не исключено, что у упомянутой суперспособности есть какая-то цена, и она может быть очень страшной — все-таки мы меняем самый базовый механизм всего нашего мышления и памяти. Но возможности очень вдохновляют. Есть телешоу «Удивительные люди», и в нем некоторые участники демонстрируют невероятную пространственную память. Возможно, что у них этот механизм может быть естественным образом усилен. Но это, конечно, не точно.

Проклятие памяти

Был еще более странный эксперимент, в котором мыши разучились забывать. Подопытным грызунам деактивировали определенный ген, а потом стали бросать их в воду. Ученые оставляли в воде единственный островок, куда надо плыть, чтобы не утонуть. Мышь запоминала, где он, и в последующих опытах сразу плыла к спасению. Если островок перемещали в другое место, то нормальная мышь быстро забывала неправильный вариант. Она узнавала новое положение островка и плыла теперь туда.

А вот мыши со сломанным геном забывания впадали в панику. Они плыли то к старой локации островка, то к новой. То есть старая, нестертая память конфликтовала с новой. Представляете себе такое мучение? Вы помните одновременно два варианта прошлого, две правды, и обе кажутся вам реальными. Вы помните, что оставили телефон в ванной, но одновременно помните, что положили его на кровать. Надеюсь теперь понятно, что способность забывать на менее важна, чем способность запоминать.

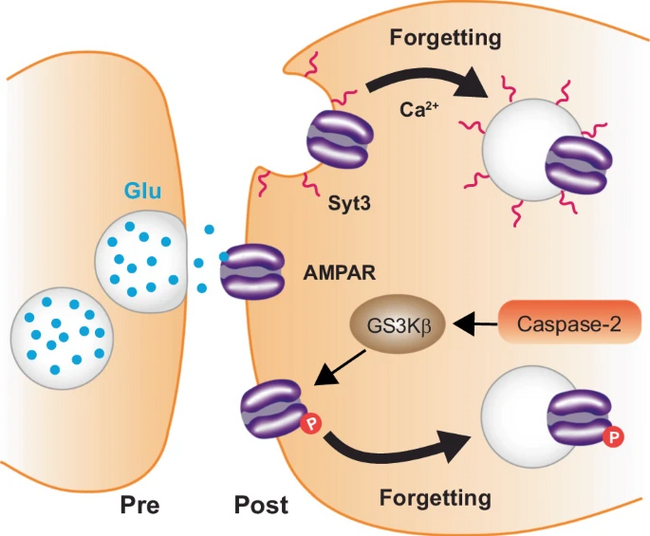

Естественно, ученые разобрались и в том, как работает этот «ген забывания». Он кодирует белок, который умеет убирать рецепторы на нейронах, если они уже неактуальны.

То есть происходит обратный процесс: при запоминании количество «красных» рецепторов в синапсе увеличивалось, а тут этот белок их как бы «съедает», «заколачивает двери», через которые знакомые друг с другом нейроны постоянно общались. Проводимость синапса падает обратно на базовый уровень. И все — ассоциация пропадает.

Навигатор в голове

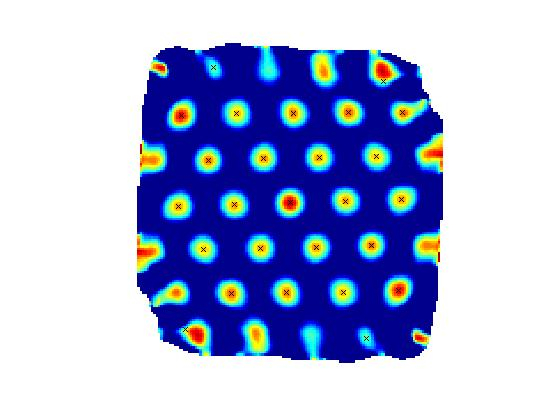

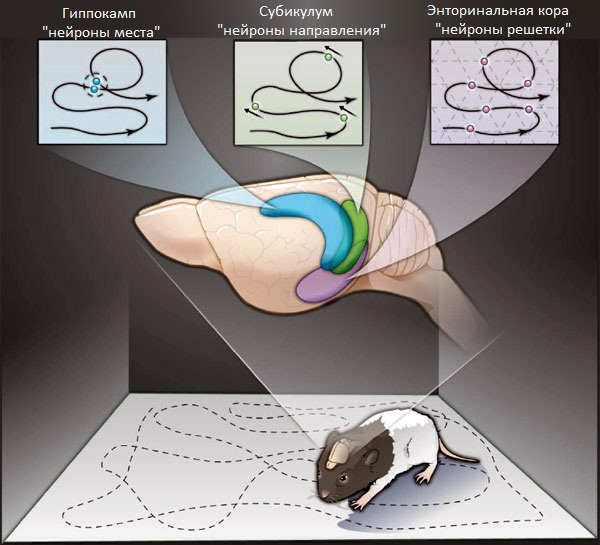

Удивительно, как велико разнообразие клеток мозга, которые отвечают за распознавание разных сигналов. Например, у нас в мозге есть нейроны, которые назвали «нейроны места». Посмотрите на картинку.

Вот мышка пробегает по лабиринту. И в разных частях этого лабиринта — группы точек разных цветов. Эти точки соответствуют активации разных нейронов. Нейрон, отмеченный фиолетовым, активируется где-то на старте лабиринта. Жёлтый нейрон — на подходе к первому повороту. Бирюзовый — внутри поворота. И так далее.

То есть маршрут мыши в физическом пространстве записывается как серия активных клеточек в мозге. И мы, даже не видя мышь, можем узнать, где она сейчас находится. По ее собственным сигналам ориентирования на местности.

За открытие этих нейронов места в 2014 году дали Нобелевскую премию нейробиологу Джону О’Кифу. Но вместе с ним эту премию получили еще два человека: супруги Мэй-Бритт и Эдвард Мозер. Их наградили за еще более удивительное открытие, «нейроны решетки» — это вообще такой биологический сюрреализм. Многие из вас, наверное, играли в третьих «Героев». Карта боя там разбита на шестиугольники — гексагоны.

Так вот, оказалось, что в нашем мозге есть нейроны, которые тоже как бы разбивают пространство на правильную решётку из воображаемых точек.

Представьте мышку с электродами в голове. Она бегает по загончику, а мы видим моменты, когда загорается один-единственный нейрон решетки. Этот нейрон активируется строго в определенных частях загончика. И эти места друг от друга равноудалены и образуют решетку. И это не какой-то радар, который ощущает перемещение тела в пространстве. Решетка отражает именно то, как мозг воспринимает пространство. Мы знаем это потому, что на людях такой эксперимент тоже ставили. Только они ходили не по реальной комнате, а передвигались по виртуальной площадке в компьютерной игре на ноутбуке — даже без шлема виртуальной реальности. И тоже получилась решетка.

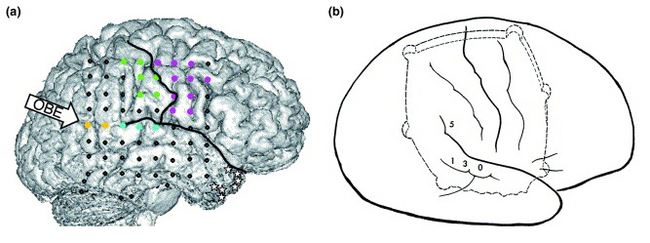

Кстати, этот эксперимент проводили на все тех же пациентах с эпилепсией. Им вставляли электроды в мозг, запускали игру и просили «походить» по уровню и запомнить, где находятся предметы — например, стол. А потом просили вернуться к одному из предметов по памяти.

Мини-карта и компас

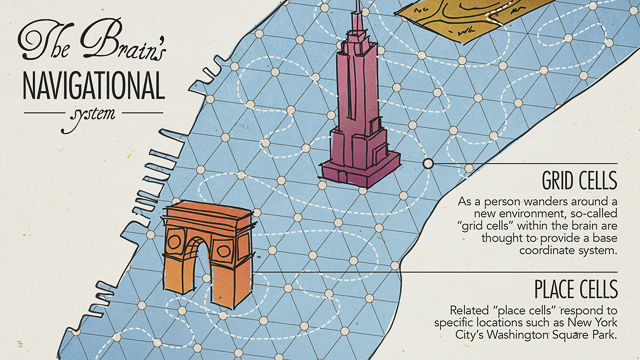

Итак, что в итоге получается? Нейроны места привязываются к конкретным местам, которые вам запомнились — «тот угол у “Пятёрочки”», «угол для удара мизинцем об кровать». А нейроны решетки отслеживают ваше перемещение в пространстве и формируют единую воображаемую сетку координат. Каждый раз, когда вы проходите через точку, зажигается ее нейрон. Это как бы ваша «геолокация».

То есть у нас буквально есть мини-карта в мозге, как в игре. Да ещё и с иконками важных объектов — нейронами места. Сами нейроны решетки находятся в височной доле мозга, в так называемой энторинальной коре. И в этой же коре есть еще очень интересный вид клеток — это нейроны направления головы.

Да-да, они так и называются — нейроны направления головы. Эти ребята активируются, когда голова повернута в определенную сторону — буквально как мышка в контр-страйке. Причем сходство с видеоиграми на этом не кончается. Во-первых, эти нейроны показывают не то, куда смотрит голова относительно тела, а именно в абсолютной системе координат. То есть не важно, как вы стоите. Повернулись к двери — и чувствуете, что голова смотрит именно «туда».

Во-вторых, часть клеток направления головы предсказывает будущее направление головы. Они загораются на долю секунды раньше, чем голова начала крутиться в реальности. Вот мышка решила повернуться направо — и нейроны сработали, а уже потом голова пришла в движение. Возможно, это помогает мозгу отличить, когда он намеренно повернул голову, а когда голова повернулась непроизвольно — или ее кто-то насильно повернул.

Защита от взлома

Антропологи и историки часто напоминают людям, что в разные эпохи люди по-разному воспринимали пространство. Поэтому не стоит приписывать древним предкам концепции из современности, когда у нас есть спутниковые карты и навигаторы Google Maps.

Например, древние полководцы не рисовали карт сражений, увиденных как бы с высоты птичьего полета, даже палочкой на земле. Они всю жизнь наблюдали местность с высоты своего роста, максимум с холма — и не задумывались о том, как поле боя выглядит сверху.

Но нейроны места и нейроны решетки показывают нам обратное: наш мозг по какой-то причине эволюционировал так, что старается привязать себя к объективной системе координат, создать и запомнить «карту местности». Для него мы как бы персонажи игры с видом сверху.

А еще, может быть, отсюда и феномен «выхода из собственного тела», о котором рассказывают люди, пережившие клиническую смерть. Некоторые из них сообщают, что их «Я», их точка зрения, находилась чуть выше или сбоку от их тела. Это ощущение ученые смогли воспроизвести без всякой клинической смерти, просто подавая электричество на верхнюю височную извилину очередных пациентов с эпилепсией. А эта извилина напрямую связана с энторинальной корой, в которой находятся клетки решетки — наша мини-карта окружения. Возможно, при этом как раз и «ломается» наш внутренний GPS.

Правда, прочитать мысли человека, чтобы точно определить, где он был, может оказаться непросто. Ученые обнаружили, что одни и те же клетки места могут создавать разные «карты» и указывать на разные локации — смотря какое воспоминание мозг достал из памяти. Конфигурация клеток места менялась даже от поставленной задачи: то есть вот ты просто бродишь по квартире, а вот тебе нужно найти в ней ключи. «Карта места» будет отличаться. Это похоже на разные режимы в навигаторе — можно вывести закладки любимых ресторанов, а можно показать локации магазинов для животных или шкалу пробок.

Что такое «мысли»

Те механизмы, которые я описал, теоретически можно «взломать» — как бы «перехватить информацию с наших датчиков». Заметить, когда человек думает на определенную тему. Проверить, насколько человеку знакомо слово или чье-то лицо, с чем они ассоциируются. Даже восстановить перемещения человека в пространстве. Получается что-то вроде набора следователя из полиции мыслей.

Но можно ли читать чужие мысли? Сейчас ученые считают, что одна из самых важных функций мозга — обобщение, интеграция сигналов. Мозг берет огромный массив поступающих данных и складывает их в единую картину. Посмотрели на фотографию, обработали изображение, загорелся нейрон Дженнифер Энистон. Такой нейрон — пример сложного детектора, который обобщил большое количество информации. Но бывают детекторы гораздо более простые. Например, берем лягушку и показываем ей нечто маленькое, черное и летающее. Это может быть даже просто подвижная точка на экране. И у лягушки сработают нейроны — детекторы мухи. То есть выполнили три условия — что-то маленькое, черное и летает — и нейрон сработал.

У той же лягушки находили нейроны-детекторы хищника. Они реагируют на все большое, что движется. Детекторы водной глади реагируют на большое, неподвижное и плоское… и так далее. Такие детекторы играют огромную роль в жизни животных и людей. Это базовые кирпичики нашего мышления. А есть нейроны более высокого порядка. Например, детектор Люка Скайуокера или родной мамы. В этом случае детектор интегрирует сотни и тысячи разных сигналов. И мы узнаем Люка или нашу маму — несмотря на разницу в освещении, ракурсе и их одежде. И это не какие-то механизмы, которые «упрощают» или «ускоряют» процесс мышления. Это и есть само мышление.

Вероятно, все образы и мысли в нашей голове представляют собой тот же процесс интеграции детекторами — просто в иерархии от простого к сложному. Это такая пирамида из обобщений. Внизу — детекторы, которые обобщают сырую информацию в ощущение типа «вижу какой-то вертикальный объект». Выше стоят детекторы, которые берут обобщения первого уровня и интегрируют дальше. Они говорят — «это человек, а не куст или тень». А на самом верху — очень абстрактные, высокоуровневые обобщения. «Это известный актер, на фотографии, в костюме выдуманного персонажа, много лет назад». И за все это тоже отвечают как бы свои детекторы.

Такого взгляда на устройство мышления сейчас придерживаются многие ученые. И что интересно — это похоже на устройство нейросетей. У них тоже много слоев. Сначала информация поступает в примитивные слои, а потом все выше и выше уходит в абстракцию и обобщение смыслов.

Люди и нейросети

Надо сказать, что это сходство очень активно изучают. Что делает какая-нибудь условная языковая модель типа GPT? Она берет текст и предсказывает следующее слово. И нечто похожее делает и наш мозг, когда мы слушаем истории. Например, в 2023 году в Nature Human Behavior опубликовали такое исследование: 300 человек положили в томограф и рассказывали им истории. Прямо как в примерах, с которых мы начинали. Ученые увидели, что человеческий мозг делает сразу много предсказаний на разном уровне абстракции. Он пытается предугадать и следующее слово, и общий смысл предложения, и даже следующую фразу.

Эта иерархия смыслов была отражена прямо в устройстве мозга. Одни участки коры создавали самые краткосрочные предсказания, на одно-два слова вперед, и самые буквальные, без учета контекста. «Жаркое» — значит, «лето». А другие участки генерировали более дальние предсказания, на 8—10 слов вперед — и более абстрактные, с учетом общего смысла предложения и всего текста. Поэтому на самом деле, скорее всего, дальше «Жаркое видео на YouTube про нейробиологию».

Недавно японские учёные взяли огромный набор сканов из томографа, где нескольким людям показывали тысячи разных картинок — и восстановили из них изображения с помощью нейросети Stable Diffusion.

Получилось очень хорошо! При этом авторы считают, что получилось очень хорошо именно потому, что есть сходство между тем, как мозг кодирует информацию, и тем, как работает их модель.

А есть одна недавняя работа, опубликованная в Nature Neuroscience, авторы которой утверждают, что научились «читать внутренний голос человека». Тоже с помощью сканера фМРТ. Сначала модель обучали. Подопытные 16 часов слушали истории, а компьютер записывал сканы их мозга. Потом испытуемых просили представить, что они сами рассказывают несколько коротких историй.

Тут тоже использовали нейросеть, чтобы превращать туманные сигналы из мозга в связный английский текст. И получилось… правда, неидеально. По возбуждению нейронов нельзя было определить, какие конкретные слова использовались. Но расшифрованные фразы по смыслу были похожи на оригинал.

Но самое крутое не это. Оказалось, что можно обойтись и без просьбы создавать внутренний монолог. Достаточно показать человеку короткие фрагменты фильмов без звука. Декодируем активность мозга во время просмотра и получаем тексты, которые, опять-таки, приблизительно, но описывают увиденное. Например, вот одна из расшифровок «вижу девушку, похожую на меня, ее бьют, она упала на спину, ее столкнули». В фильме и правда была девушка, которая упала.

Опасная близость

Все эти исследования пока сделаны на достаточно грубом уровне, можно сказать, кустарном — отдельные ученые в своих университетах на скромные деньги делают первые попытки. Но скоро все станет гораздо масштабнее. Нейроинтерфейсами уже вовсю занимается Илон Маск, еще есть большие исследования оптогенетики, которая может «метить» воспоминания в мозге или точечно воздействовать на него по заказу (про это отдельное видео было на моем канале). Вполне возможно, что когда-нибудь в будущем мы научимся с высокой точностью читать мысли, а может, даже смотреть чужими глазами, записывать и продавать «braindance’ы» — то есть записи чужого опыта, как в киберпанке.

Сразу рисуются пугающие сцены. Вот представьте: сходили вы сделать томографию по направлению врача. А там вам заодно прочитали мысли. Ну вот вышел такой закон… якобы для профилактики преступности. А вы скучали в сканере и какие-то нехорошие слова подумали про уважаемых людей. Или оскорбили чувства верующих. Оказалось, что у вас слова “религия” и “глупость” ассоциативно связаны. И к вам пришли спецслужбы, чтобы привлечь за мыслепреступление. В том же эксперименте по чтению внутреннего голоса ученые могли определять, куда направлено внимание человека — например, какой из двух голосов он слушает. То есть потенциально машина может следить, внимательно ли вы слушаете речь великого вождя или рекламу на YouTube.

Думаете ли вы о том, что надо поставить лайк? Или надо напомнить?

Эту опасность обсуждают авторы работы про внутренний голос человека, дескать, это может быть угрозой для приватности людей. Поэтому они провели отдельный тест — получится ли расшифровывать мысли тайком, против воли человека? К счастью, для чтения мыслей нужно, чтобы человек долго и добровольно сотрудничал в ходе тренировки: машину нужно обучить расшифровке мыслей на мозге именно того человека, с которым вы собрались экспериментировать.

А когда экспериментаторы пытались прочесть мысли одного человека с помощью «декодера», обученного на другом человеке, получалась…. полная белиберда. Так что не бойтесь ложиться в сканер.

Вместо заключения

Я часто слышу от людей такое мнение: мол, мозг — это загадка мироздания, вам его не понять. Даже и лезть не стоит, оставьте в покое таинство природы. Но в реальности мы уже начали потихоньку разгадывать эту загадку: мы научились связывать объективные замеры со словами и картинками в сознании человека. Мы понимаем базовые принципы работы мозга, его логику — примерно видим, как строятся ассоциации, как работает узнавание, запоминание, забывание. И даже можем считывать из мозга смыслы.

Мы даже строим компьютерные модели, которые грубо воспроизводят принципы работы мозга. Конечно, они не являются нашими копиями — но на уровне базовых механик ученые вполне сравнивают их с живым мозгом и видят похожие результаты. И там нет места паранормальному. Как бы ни работало человеческое сознание и память, там нет души, эктоплазмы или эссенции. Мозг — это огромная, сложная сеть из нейронов. Мы можем измерять активность этих нейронов и даже примерно предсказывать, как мозг себя поведет в той или иной ситуации, что увидит и что ощутит.

Поэтому не стоит относиться к мозгу как к загадочной, непостижимой серой материи. Да, загадка сознания еще не разгадана, еще много всего предстоит изучить и понять, но достичь этого вполне реально усилиями нейробиологов и специалистов по машинному обучению. Как говорил Артур Кларк, «всякая достаточно развитая технология неотличима от магии». И практически все, чем хвастались маги, колдуны и экстрасенсы, со временем станет возможным.

Ближайшие выступления

Подписывайтесь на мои соц. сети