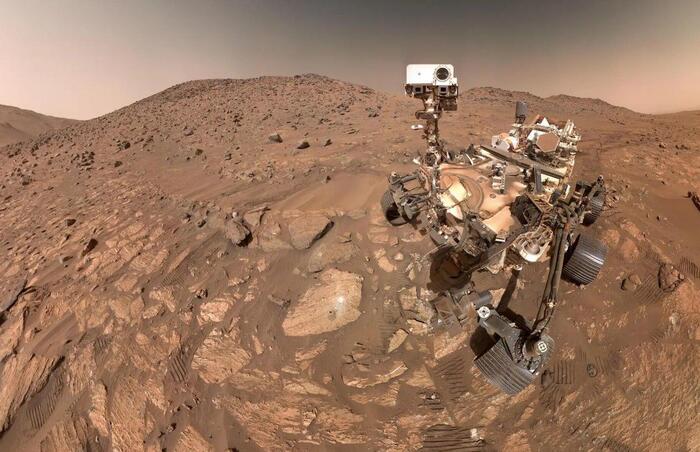

Марсоход Perseverance обнаружил возможные признаки древней жизни на Марсе

Perseverance нашёл в кратере Джезеро минералы, которые на Земле часто появляются благодаря микробам. Среди находок — «леопардовые пятна» и «маковые зёрна», комбинация которых выглядит как возможный след биологической активности.

Но есть проблема: все эти вещества могли образоваться и без участия жизни — просто в результате химических реакций. Учёные осторожно называют их «потенциальными биосигнатурами».

Чтобы подтвердить или опровергнуть наличие древних микробов, образцы нужно доставить на Землю. А миссия по возврату пока застряла из-за бюджета.

Ни много ни мало: оптимум дофамина

Для когнитивных функций важен оптимальный уровень дофамина

Дофамин играет ключевую роль в том, как мы удерживаем информацию в голове и управляем собственным поведением. Именно он помогает держать в памяти актуальные данные и вовремя обновлять их, когда ситуация меняется.

Проблема в том, что его действие далеко не прямолинейное. В популярной науке, психологии и разговорах на кухне соседствуют противоречивые суждения о дофаминовых ямах, дефиците дофамина и о том, откуда получать дофамин, да не абы какой, а сложный, не дёшевый.

Логично было бы ожидать: чем больше дофамина, тем лучше работает память и внимание, но исследования показывают, что дофамин подчиняется инвертированной U-зависимости. В середине кривой — оптимум, при котором мозг справляется лучше всего. Если уровень ниже, память становится нестабильной, внимание рассеивается. Если выше — наоборот, система застревает, теряя гибкость.

На разных участках мозга дофамин выполняет разные задачи. В префронтальной коре он помогает поддерживать устойчивые представления, фильтруя шум и усиливая сигнал. Это как умение сосредоточиться на нужном и не отвлекаться. А в стриатуме дофамин обеспечивает противоположное — возможность переключиться, обновить информацию, адаптироваться к новым условиям. В норме эти процессы уравновешены: один держит нас в рамках, другой позволяет выйти из них, когда это необходимо.

Эта двойственность отлично видна на экспериментах с обезьянами [Vijayraghavan, 2007]. Когда исследователи прямо подавали агонисты D1-рецепторов в префронтальную кору, слабая стимуляция делала работу нейронов более избирательной: они лучше различали важное и игнорировали лишнее. Но сильная стимуляция напротив глушила их полностью, и клетки переставали кодировать нужную информацию. Другими словами, слишком много дофамина разрушало тот же механизм, который при малых дозах помогал ему работать.

И ещё один важный момент: у разных людей исходная точка на этой кривой разная [R. Cools, M. D’Esposito, 2011]. Есть генетические факторы, например полиморфизм COMT, из-за которых у одних в префронтальной коре дофамина меньше, у других больше. Поэтому лекарства, повышающие дофамин, одним действительно помогают сосредоточиться и улучшить память, а другим — наоборот, мешают. То же подтверждают и исследования с ПЭТ-сканированием: уровень дофаминового синтеза в стриатуме связан с работой памяти, но эта связь нелинейная и зависит от конкретной задачи.

На практике всё это значит, что универсальной дофаминовой таблетки быть не может. При болезни Паркинсона дефицит дофамина в стриатуме действительно можно компенсировать препаратами, и человек возвращает утраченную гибкость. Но при СДВГ или шизофрении картина другая: там вмешательство в дофаминовую систему может дать совершенно противоположный результат.

В целом всё, но чуть подробнее здесь.

Ну и напоминаю для проформы, что дофамин контекст-зависим.

Использованные маски времён пандемии COVID-19 названы химической бомбой замедленного действия

Новые исследования показывают, что одноразовые маски для лица, использовавшиеся во время разгула Covid-19, превратились в химическую бомбу замедленного действия. По оценкам, в разгар пандемии ежемесячно во всем мире использовалось около 129 миллиардов масок, и при этом не было возможности их перерабатывать.

Фото: freepik.com

Исследования показывают, что резкий рост использования одноразовых масок для лица во время пандемии Covid привел к созданию химической бомбы замедленного действия, которая может нанести вред людям, животным и окружающей среде.

Как отмечает The Guardian, новое исследование показало, что миллиарды тонн пластиковых масок для лица, созданных для защиты людей от распространения вируса, в настоящее время разрушаются, высвобождая микропластик и химические добавки, в том числе разрушающие эндокринную систему.

В результате то самое оборудование, использование которого было предназначено для защиты людей во время пандемии, теперь представляет опасность для здоровья людей и планеты, потенциально для будущих поколений.

“Это исследование подчеркнуло настоятельную необходимость переосмысления того, как мы производим, используем и утилизируем маски для лица”, – комментирует Анна Богуш из Центра агроэкологии, водных ресурсов и жизнестойкости Университета Ковентри, ведущий автор исследования.

Было подсчитано, что в разгар пандемии коронавируса во всем мире ежемесячно использовалось 129 миллиардов одноразовых масок для лица, в основном изготовленных из полипропилена и других пластмасс.

Из-за отсутствия системы вторичной переработки большинство из них оказались либо на свалках, либо на улицах, в парках, на пляжах, у водоёмов и в сельской местности, где они начали разлагаться. Недавние исследования показали, что одноразовые маски для лица широко распространены как на суше, так и в воде.

Анна Богуш и её соавтор Иван Куртчев задались целью определить, сколько частиц микропластика высвобождается из масок для лица, которые просто лежат в воде, не двигаясь.

Исследователи оставили недавно купленные маски нескольких различных видов на 24 часа в термосах, содержащих 150 мл очищенной воды, затем процедили жидкость через мембрану, чтобы посмотреть, что получилось.

Каждая маска, исследованная в ходе эксперимента, выщелачивала микропластик, но именно маски FFP2 и FFP3, которые позиционируются как золотой стандарт защиты от передачи вируса, выщелачивались больше всего, высвобождая в четыре–шесть раз больше микропластика, пишет The Guardian.

“Размеры частиц микропластика сильно варьировались, варьируясь примерно от 10 до 2082 мкм, но в водных осадках преобладали частицы микропластика размером менее 100 мкм”, – пишут авторы в своей статье, опубликованной в журнале Environmental Pollution.

Исследователи сделали ещё более тревожное открытие. Последующий химический анализ фильтрата показал, что в медицинских масках также содержится бисфенол В, вещество, разрушающее эндокринную систему, которое при попадании в организм человека и животных действует подобно эстрогену.

Принимая во внимание общее количество одноразовых масок для лица, произведенных в разгар пандемии, исследователи подсчитали, что они привели к выбросу в окружающую среду от 128 до 214 кг бисфенола В.

Богуш констатирует: “Мы не можем игнорировать экологические издержки одноразовых масок, особенно когда знаем, что микропластик и химические вещества, которые они выделяют, могут негативно сказаться как на людях, так и на экосистемах. По мере продвижения вперёд крайне важно повышать осведомленность об этих рисках, поддерживать разработку более экологичных альтернатив и делать осознанный выбор для защиты нашего здоровья и окружающей среды”.

Источник: Московский комсомолец

Ученые из Японии начали испытания препарата для выращивания зубов у людей

Японские учёные из Киотского университета и компании Toregem Biopharma начали клинические испытания препарата, способного стимулировать рост новых зубов. Это может стать революционной альтернативой имплантам и протезированию.

Как это работает?

Препарат на основе антител подавляет действие белка USAG‑1, который блокирует рост зубов. В ходе доклинических испытаний на мышах и хорьках исследователи добились роста новых зубов после инъекции. Предполагается, что у людей также имеются «спящие» зубные зачатки, которые можно активировать.

Кому поможет препарат?

Изначально лечение предназначено для пациентов с врождённой адентией — отсутствием шести и более зубов с рождения. Такая патология встречается у 0,1 % людей и вызывает серьёзные проблемы с жеванием и развитием челюсти. В будущем препарат может стать доступен и тем, кто потерял зубы из‑за возраста, травм или болезней.

Этапы испытаний:

- Первая фаза (началась в 2024 году): испытания на здоровых взрослых добровольцах для проверки безопасности.

- Вторая фаза (запланирована на 2025 год): испытания на детях 2–7 лет с врождённой адентией для оценки эффективности.

- Вывод на рынок: если всё пройдёт успешно, препарат может стать доступен к 2030 году.

Мнение экспертов:

Некоторые учёные, например, профессор Чэнфэй Чжан из Гонконгского университета, называют метод «инновационным, но спорным», поскольку результаты на животных не всегда переносятся на людей. Однако работа команды Кацу Такахаши признана многообещающей.

Идите вы лесом

В Японии ещё в 80-х на фоне урбанизации придумали Shinrin-yoku — «купание в лесной атмосфере». Звучит эзотерично, но по факту: медленное, осознанное пребывание среди деревьев. Без трекинга, без музыки, без, собственно, цели. Просто созерцание в духе Идущего к реке.

Судя по скромным, но интересным научным данным, такая практика имеет колоссальный эффект на организм человека. Пробежимся по верхам:

Всего за 15 минут в лесу симпатическая нервная система сбрасывает обороты, а парасимпатическая — взлетает на 55%

Снижение уровня гормонов стресса:⤵️кортизол 15.8%

адреналин и норадреналин тоже снижаются *Сердечно-сосудистые бусты:⤵️САД 1.9 мм;⤵️ДАД 1.6 мм;⤵️ Пульс на 4 уд/мин

Антидепрессивное и анксиолитическое действие: тревожность⤵️на 16%; депрессивные симптомы⤵️на 18%; уровень энергии⬆️на 15%

Повышение активности дофаминовой системы

Снижение воспалительных маркеров: IL-6, TNF-α, CRP⤵️

Улучшение ПНВС (психоневрологических состояний), особенно при хроническом стрессе, тревожных расстройствах и астении

Повышение креативности и концентрации

Самое интересное: Три дня в лесу — и количество NK-клеток (естественных киллеров рака) подскакивает на 50%, их активность на 56%, а противоопухолевые белки — на 48%. И этот эффект держится целый месяц!

Через какие механизмы это работает? Возможно, потому чтосреди наших предков есть эльфыскладывается комплекс сразу нескольких механизмов. Предполагаю:

а) Фитонциды

• Деревья (особенно хвойные) выделяют летучие соединения: α-пинен, β-пинен, лимонен и прочие терпены. Эти вещества реально всасываются через дыхательные пути и выступают катализатором целого каскада биохимических реакций, о которых я писал выше.

б) Сенсорная депривация и переключение внимания

• Город — это постоянный фоновый шум, визуальный перегруз и социальный стресс. Лес — это ритмы, которым наша ЦНС более родная: медленные движения, отсутствие прямых угроз, предсказуемые звуки и текстуры.

Это снижает активность миндалин, тормозит HPA-ось и убирает фоновый симпатический тонус.

в) Дефолт-система мозга

• Когда человек просто гуляет без цели, активируется default mode network — сеть, связанная с восстановлением, творческим мышлением и переработкой эмоций. Лес даёт среду, где эта система работает без конкуренции от гаджетов, разговоров и постоянной задачи что-то делать.

г) Эволюционная гипотеза биофилии

• Уильсон и Улрих предполагали, что у нас эволюционно встроено предпочтение природных ландшафтов. Глядя на зелёное, мы бессознательно понимаем: тут есть вода, еда и убежище. Это снижает бэкграун тревожности даже без осознания причин. Лес как триггер древнего шаблона безопасности.

*ну и важное уточнение, что происходить все это дело должно без телефонов, плееров и других атрибутов бетонных джунглей.

Вердикт:

Уход в лес — абсолютная база для организма. Вам ведь про это ещё Юнгер писал.

А значит, такой биохакинг мы одобряем и ставим жирный 👍

* пост спонсирован ассоциацией лесных клещей 🪳

Telegram-канал для людей с больной спиной, плохой осанкой и кривым позвоночником:

t.me/spineclubУ меня есть подкаст: www.youtube.com/@den_obezbol

И блог в инсте: www.instagram.com/den_obezbol