Как мы программировали в 80-е

- Чтоб я ещё хоть строку программы написал!

Это был ответ Паши на вопрос:

- Ну чё, как?

Вопрос относился к защите диплома, с которой Паша вышел на факультетское крыльцо. Здесь приходили в себя те, кто уже вышел с защиты и усиленно мандражили те, кому ещё предстояло зайти.

Это был тёплый июль 1988-го года.

- Воистину cancel! – ответил я тогда и был убеждён – больше никаких перфолент и распечаток. На свой самолётостроительный факультет я поступал с мечтой стать инженером-конструктором, а специальность, по недоразумению, выбрал самую расчётную – прочность летательных аппаратов.

И уже с первых дней первого курса (1982г!) в нашем расписании появились занятия «Основы программирования».

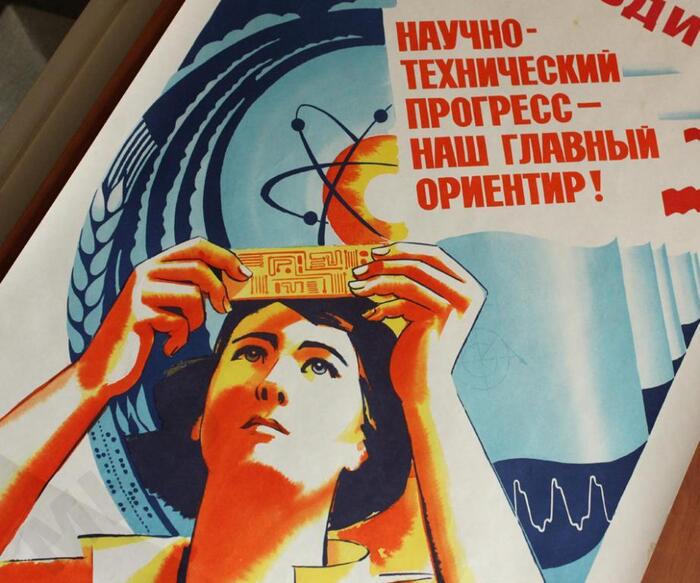

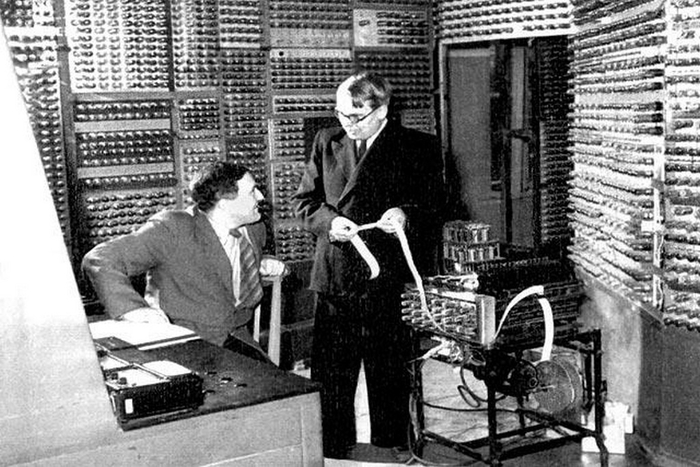

Слово «ЭВМ» - электронно-вычислительная машина - было в самом своём романтическом зените. Молодые учёные, разглядывающие на просвет перфоленты или задумчиво, сквозь очки всматривающиеся в дисплеи и распечатки, коллажи с двоичными кодами – были на плакатах, в газетах, в научно-популярных и художественных фильмах.

Плакаты более развитой цивилизации.

Это выглядело затягивающе-интересным, неизбежным символом ещё одного модного слова той эпохи – НТР, научно-техническая революция.

С первых занятий на факультетском вычислительном центре проявилась пресная рутина.

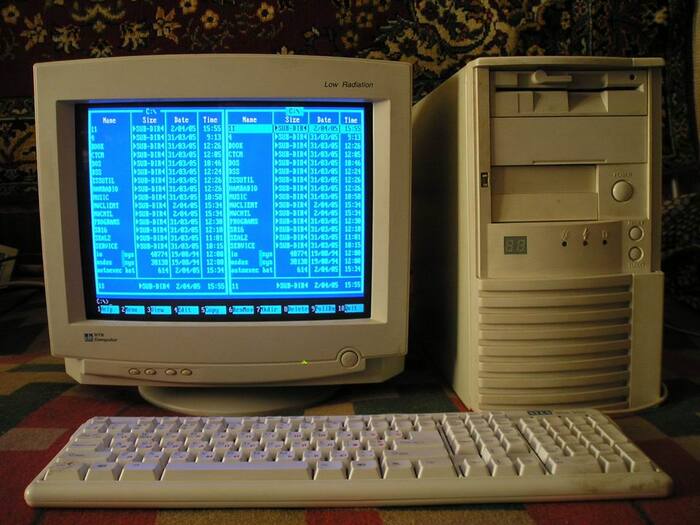

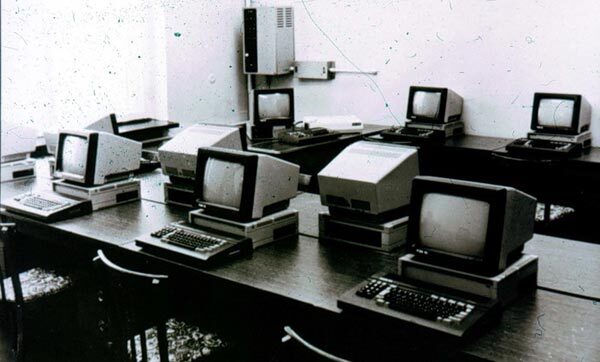

Оказалось, дисплеи с клавиатурами – это только начало удава, его хвост в виде кабелей вел в соседние помещения, именно там жила непосредственно сама ЭВМ. Большие шкафы с мигающими индикаторами, раскалёнными лампами, шумными вентиляторами. Когда, внезапно, заработал принтер – настоящий станок с прикрученными к полу чугунными опорами – девушки с криком «мама!» кинулись из помещения. Осатаневший принтер стремился сорваться со станин вслед за ними.

В самой дальней комнате жил Его Величество Жёсткий Диск, входить в неё могли только небожители - аспиранты и преподаватели.

От плакатов про НТР веяло лабораторной тишиной и свежестью, на деле ЭВМ шумела, вибрировала и воняла как... не всякая машина. От первобытных дисплеев и запаха греющихся лаков, пластиковых деталей и изоляции первое время побаливала голова. В целом обстановка больше напоминала заводской цех.

На нашем ВЦ было очень похоже.

Среди всего этого предстояло осваивать язык FORTRAN, создание алгоритмов, блок-схем и написание программ.

На самих занятиях происходили события самых драматических масштабов – всё зависело от настроения машины, популяций перелётных птиц и расписания трамваев.

За одну пару можно было успеть написать и просчитать простую задачу, а можно было набить полторы строки и ждать, пока небожители расколдуют положение туч и машина развиснет. Курсовики усложнялись, с ними вырастали и программы. Их нужно было ввести в ЭВМ, проверить и отладить – это иногда и семестровый объём предоставленного машинного времени. Программы начинали приобретать зримый вес вложенных трудозатрат. Иногда [часто!] в результате сбоя или чьей-то ошибки программы пропадали – все, кого охватывал масштаб события значительно расширяли как словарный запас, так и спектр эмоциональных переживаний – от алкогольной нирваны до философского дзена. Особенно – если коматоз накрывал машину накануне зачётов и сессий.

Конечно, нынешний юзер снисходительно укажет:

- Бэкапить надо было!

Я расскажу тебе, нынешний юзер, про бэкап во всех представленных тогда видах:

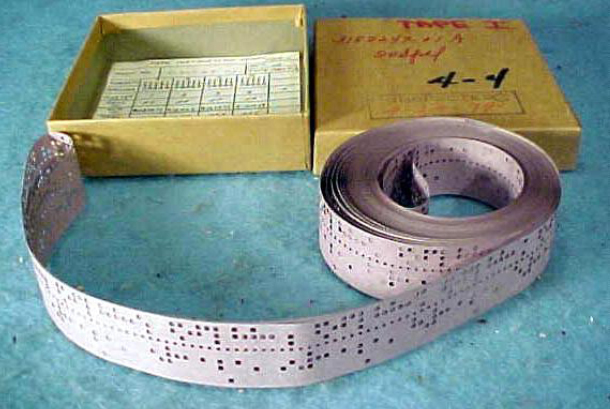

- бумажные перфоленты. Выглядели красиво, однако при считывании могли порваться или зажеваться. При считывании возникали ошибки, их надо было отловить и править;

- магнитные ленты. Выдавались только небожителям, под строгую отчётность, стоили валютных денег;

- бэкап на другой диск. Делали это только небожители и только если у них было время, а на «другом диске» было место. Диск, к слову - значительно отличался от нынешнего его вида - размерами, весом, ёмкостью - всем, поинтересуйтесь;

- распечатки текста на бумажные рулоны. Которые были в дефиците и получить распечатку можно было только при, снова, удачном положении туч и облаков. Поэтому распечатки берегли и в них постоянно вписывали карандашом исправления и дополнения. Если программа слетала – приходилось её по новой перенабивать с распечатки вручную – вместе с записанными исправлениями. А если «апдейт» не был записан - вспоминай или придумывай снова.

Как вы поняли – с бэкапами были свои особенности.

Тогда же мы провели первый «хакинг». Был у нас одногруппник Серёга, взаимоотношения с ЭВМ давались ему особенно трудно и он регулярно «вешал» машину. Однажды он нам окончательно вскипел мозги, мы всей группой сочинили (ну, да, та самая картина про запорожских авторов мейла турецкому султану) самые изощрённые эпитеты, распечатали текст на перфоленте и подменили её Сергею. Когда он запустил перфоленту на просчёт и дисплей построчно начал выводить текст - на его лице мы видели великие эмоции, это было эстетское кино.

Зависимость от настроений машины мне давалась тяжело и дорого, поэтому на третьем курсе я вступил в авантюрные взаимоотношения с Электроникой БЗ-34, эту историю выкладывал ранее - Путь в тысячу ли начинается с первого шага программы. Были отдельные персонажи, которые называли её ожившим абортом кибернетики, я же ей и её создателям благодарен до сих пор.

К слову. на факультетском ВЦ проводились ещё и вычисления в интересах тех заведений, в которые распределялись наши выпускники. Например, завод им.Чкалова, на котором тогда производились Су-24.

Поэтому машинные ресурсы студентам доставались из остатков.

Подозреваю - я слишком сгустил краски. Сам ВЦ был достаточно современным, машина, если правильно помню, была - ЕС-100-45. Ещё была машина на факультете в Дзержинском.

Глядя из нынешнего времени - мы были очень круто упакованы - мои искренние восхищения всем причастным руководителям и преподавателям. Тот запас знаний, который нам тогда дали - он и сейчас позволяет вникнуть в IT-технологии, когда приходится с этим соприкасаться плотно.

А глюки большой машины - это же, некоторая неизбежность сложных систем, это опыт, который нам ещё только предстояло понять и обрести.

В факультетском ВЦ сошлись наша неопытность и раздолбайство, зыбкая надёжность электроники, предельная аскетичность интерфейсов, отсутствие соответствующей литературы, ожидания более простого и понятного процесса взаимодействия с машиной.

Словом, Паша имел множество поводов для своих слов, их было и у меня, и у всех одногруппников в тот прекрасный летний день начала нового этапа нашей жизни.

- Чтоб я ещё хоть строку программы написал!

- Воистину cancel!

Эх, думал – в один пост излить, да тут такая непечатной силы ностальгища полезла. Поэтому, простите, продолжение следует.

P.S. Надо же, на Пикабу даже есть подходящее сообщество - IT минувших дней! Надеюсь, выложил пост по адресу.

UPD:

Продолжение - Как мы программировали в 90-е. Часть #01