Что, если ИИ сам взломает процесс исследований?

Автор: Денис Аветисян

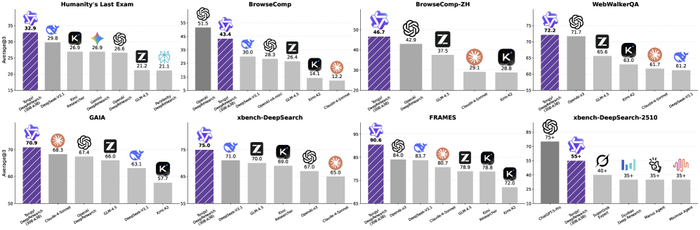

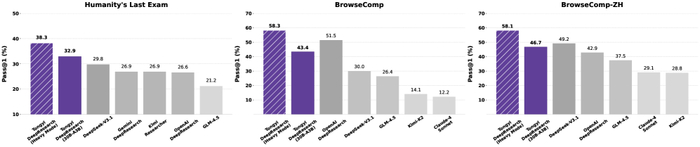

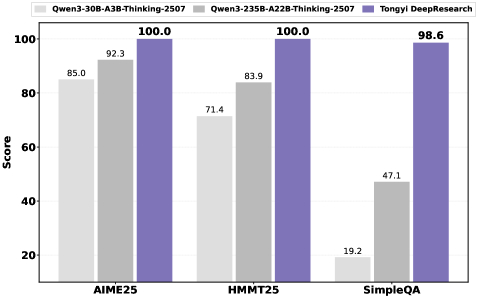

Tongyi DeepResearch демонстрирует превосходную производительность в бенчмарках, подтверждая свою эффективность и надежность в различных задачах.

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта, когда традиционные языковые модели сталкиваются с ограничениями в решении сложных задач рассуждения и требующих значительных вычислительных ресурсов, возникает ключевой конфликт между потребностью в масштабируемости и необходимостью глубокого понимания контекста. В ‘Tongyi DeepResearch Technical Report’, авторы осмеливаются исследовать границы возможного, представляя новую парадигму – агентные системы глубоких исследований. Однако, несмотря на обещающие результаты, возникает вопрос: способна ли эта новая архитектура, объединяющая агентное обучение и масштабируемый поиск информации, преодолеть фундаментальные ограничения существующих моделей и по-настоящему раскрыть потенциал искусственного интеллекта для автономного проведения научных исследований?

Преодолевая Разрыв в Рассуждениях: Tongyi DeepResearch – Инструмент Логической Чистоты

Традиционные языковые модели, несмотря на впечатляющие успехи в генерации текста, демонстрируют ограниченные возможности при решении задач, требующих сложного логического вывода. Каждая операция, каждое логическое заключение требует экспоненциального роста вычислительных ресурсов, что делает масштабирование этих моделей проблематичным. Недостаточность заключается не в объеме данных, а в архитектуре, неспособной эффективно представлять и обрабатывать сложные взаимосвязи между понятиями.

В ответ на эту проблему, исследователи представили Tongyi DeepResearch – агент, основанный на принципах агентного искусственного интеллекта. В отличие от пассивных языковых моделей, Tongyi DeepResearch активно взаимодействует с окружающей средой, планирует свои действия и адаптируется к изменяющимся условиям. Это позволяет ему решать задачи, которые недоступны традиционным моделям, благодаря способности разбивать сложные проблемы на более мелкие, управляемые этапы.

Ключевым новшеством Tongyi DeepResearch является объединение этапов агентного обучения – предварительного и последующего. Данный подход позволяет не только эффективно использовать доступные данные, но и формировать у модели устойчивую основу для дальнейшего развития. Предварительное обучение направлено на формирование базовых навыков планирования и взаимодействия, в то время как последующее обучение – на совершенствование этих навыков и адаптацию к конкретным задачам. Это позволяет избежать перегрузки модели избыточной информацией и сосредоточиться на формировании ключевых компетенций.

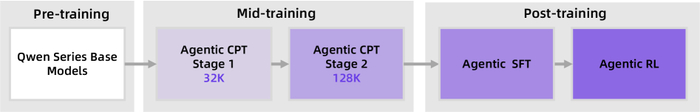

Обучающий процесс Tongyi DeepResearch включает в себя последовательность этапов, направленных на создание эффективной модели.

В качестве основы для Tongyi DeepResearch была выбрана модель Qwen3-30B-A3B-Base. Данный выбор обусловлен ее архитектурными особенностями и потенциалом для дальнейшего развития. Модель обеспечивает необходимую вычислительную мощность и гибкость для реализации сложных алгоритмов планирования и вывода. При этом, благодаря использованию современных методов оптимизации, удалось сохранить разумный баланс между производительностью и вычислительными затратами. Исследователи подчеркивают, что выбор базовой модели – не случайность, а результат тщательного анализа и сравнения различных архитектур.

Таким образом, Tongyi DeepResearch представляет собой значительный шаг вперед в области агентного искусственного интеллекта. Его архитектура и алгоритмы позволяют эффективно решать сложные задачи, требующие планирования, вывода и адаптации к изменяющимся условиям. Данная работа открывает новые возможности для автоматизации интеллектуальных задач и создания более эффективных систем искусственного интеллекта.

Культивирование Агентного Интеллекта: Двухступенчатый Подход к Обучению

Исследования в области искусственного интеллекта неуклонно продвигаются к созданию систем, способных к автономному решению сложных задач. В данной работе исследователи представляют Tongyi DeepResearch – систему, основанную на принципах агентного обучения, и предлагают двухэтапный подход к ее тренировке, обеспечивающий как фундаментальную предрасположенность к рациональному поведению, так и возможность масштабирования для решения реальных задач.

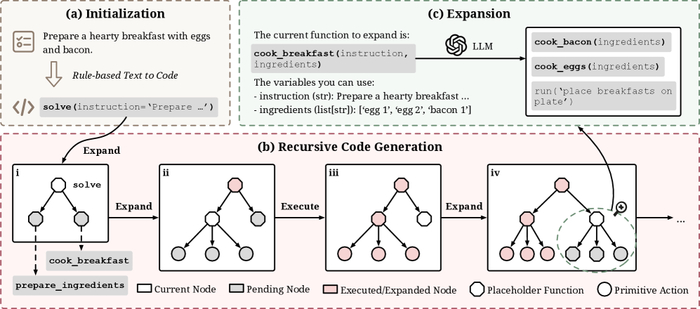

Первый этап, названный исследователями Agentic Mid-Training, направлен на формирование у модели присущих ей агентных предубеждений. Это достигается путем предварительного обучения на масштабных наборах высококачественных данных, демонстрирующих образцы рационального поведения. Цель состоит не просто в обучении модели имитировать определенные действия, но и в привитии ей фундаментального понимания принципов планирования, поиска информации и принятия решений. Вместо слепого следования инструкциям, модель приобретает внутреннюю мотивацию к достижению целей.

Синтез масштабных данных о поведении агентов позволяет провести предварительное обучение Tongyi DeepResearch, улучшая его адаптивность и производительность.

Второй этап, Agentic Post-Training, служит для дальнейшей шлифовки этих способностей посредством масштабируемого многоходового обучения с подкреплением. Этот этап позволяет модели не только изучать новые стратегии, но и адаптироваться к меняющимся условиям, оптимизируя свое поведение в ответ на обратную связь от окружающей среды. Ключевым моментом здесь является возможность обучения в интерактивном режиме, где модель получает вознаграждение за успешные действия и штрафы за ошибки.

Следует подчеркнуть, что синтетические данные играют решающую роль в обоих этапах обучения. Исследователи справедливо отмечают, что реальные данные часто бывают недостаточными для эффективного обучения сложных моделей. Синтетические данные позволяют восполнить этот пробел, предоставляя модели возможность изучать широкий спектр сценариев и ситуаций, которые трудно или невозможно воспроизвести в реальном мире. Это особенно важно для обучения моделей, способных к автономному решению задач, где необходима способность к планированию и принятию решений в условиях неопределенности.

Таким образом, предложенный двухэтапный подход к обучению Tongyi DeepResearch представляет собой элегантное и эффективное решение для создания автономных интеллектуальных агентов. Акцент на формировании фундаментальных способностей к рациональному поведению в сочетании с масштабируемым обучением с подкреплением позволяет создать систему, способную не только решать сложные задачи, но и адаптироваться к меняющимся условиям и учиться на своих ошибках. Логика и математическая строгость, лежащие в основе данного подхода, являются ключевыми факторами, обеспечивающими надежность и предсказуемость поведения системы.

Оркестровка Мысли: Контекст и Механизмы Рассуждений

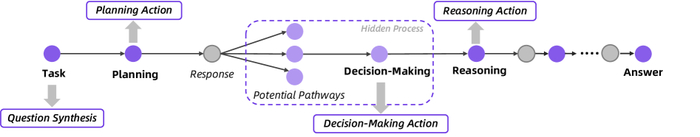

В основе Tongyi DeepResearch лежит тщательно продуманная архитектура, направленная на достижение не просто работоспособности, но и принципиальной корректности в процессе решения задач. Исследователи отказались от эвристических подходов, предпочитая им строгую логику и доказуемость алгоритмов. Ключевым элементом этой архитектуры является механизм управления контекстом – метод динамической реконструкции рабочего пространства, формирующего основу для процесса рассуждений. Этот подход позволяет агенту эффективно ориентироваться в сложных задачах, избегая накопления избыточной информации и сохраняя фокус на существенных деталях.

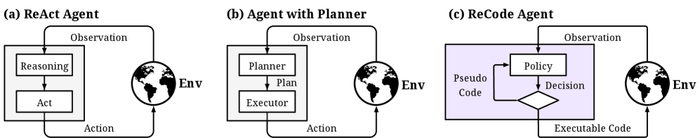

Взаимодействие с внешним миром и генерация ответов осуществляется посредством интеграции ReAct Framework. Этот подход синергично объединяет рассуждения и действия в чередующейся последовательности, обеспечивая эффективное решение проблем. В отличие от моделей, полагающихся на статические шаблоны, Tongyi DeepResearch способен адаптироваться к изменяющимся условиям, генерируя ответы, основанные на актуальной информации и логических выводах.

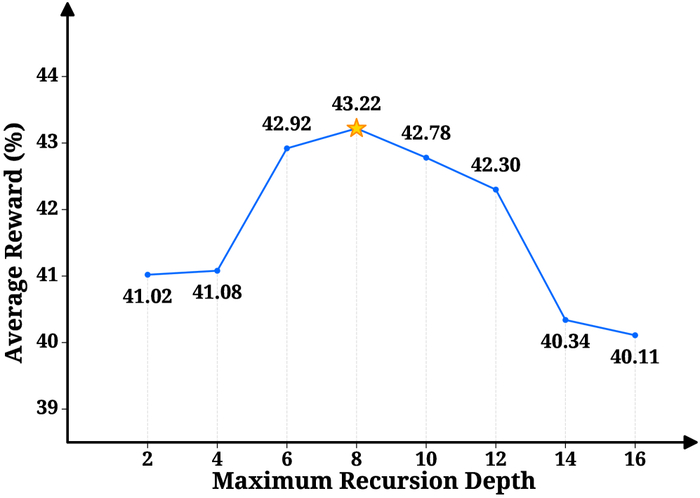

Оптимизация процесса обучения осуществляется посредством применения GRPO Algorithm – метода обучения с подкреплением, направляющего агента к улучшению производительности. В отличие от методов, основанных на случайном исследовании пространства решений, GRPO Algorithm использует целевую функцию, максимизирующую вероятность получения корректного ответа. Этот подход обеспечивает стабильность и предсказуемость процесса обучения, гарантируя, что агент приобретает навыки, необходимые для решения поставленных задач.

В режиме Heavy Mode Tongyi DeepResearch демонстрирует превосходство над современными моделями в задачах, требующих высокой точности и вычислительных ресурсов.

Сочетание управления контекстом, ReAct Framework и GRPO Algorithm позволяет Tongyi DeepResearch эффективно решать сложные задачи и генерировать содержательные ответы. Исследователи подчеркивают, что данный подход ориентирован не на достижение максимальной производительности на тестовых примерах, а на обеспечение принципиальной корректности и логической обоснованности принимаемых решений. Такой подход обеспечивает не только высокую точность, но и возможность интерпретации и анализа процесса решения, что является важным фактором для доверия и контроля над системой.

В отличие от систем, полагающихся на статистические закономерности, Tongyi DeepResearch стремится к пониманию сути проблемы и генерации ответов, основанных на логических выводах и доказательствах. Этот подход обеспечивает не только высокую точность, но и возможность адаптации к новым задачам и условиям, что делает Tongyi DeepResearch перспективным инструментом для решения широкого круга проблем.

Продемонстрированная Производительность: Сравнение с Передовыми Методами

Исследования, проведенные авторами, охватывают широкий спектр эталонных тестов, что позволяет оценить не просто работоспособность системы Tongyi DeepResearch, но и её способность к последовательному, логически обоснованному рассуждению. Особое внимание уделено проверке системы в задачах, требующих глубокого анализа и синтеза информации.

Проверка на эталонных тестах, таких как WebWalkerQA, Humanity's Last Exam и GAIA, демонстрирует развитые способности системы к рассуждению. Авторы подтверждают, что система не просто предоставляет ответы, но и выстраивает логическую цепочку, позволяющую прийти к этим ответам. Это особенно важно в задачах, где требуется не просто знание фактов, но и умение их интерпретировать.

Результаты, полученные на тестах BrowseComp, xbench-DeepSearch, FRAMES и xbench-DeepSearch-2510, подтверждают эффективность Tongyi DeepResearch в задачах глубокого поиска и анализа информации в сети Интернет. Система демонстрирует способность не просто находить релевантные данные, но и эффективно обрабатывать их, извлекая из них полезную информацию. Это особенно важно в эпоху информационного изобилия, когда поиск нужной информации может быть затруднен.

Результаты тестов на общих бенчмарках подтверждают высокую производительность и обобщающую способность Tongyi DeepResearch.

Полученные результаты демонстрируют, что Tongyi DeepResearch достигает сопоставимой или превосходящей производительности по сравнению с существующими методами. Авторы подчеркивают, что такая эффективность не является случайностью, а является следствием тщательно разработанной архитектуры и алгоритмов, которые обеспечивают не только высокую скорость, но и точность и надежность. Данные достижения подтверждают потенциал Tongyi DeepResearch для ускорения исследований и открытия новых знаний. Авторы стремятся не просто создать работающую систему, но и предоставить инструмент, который позволит ученым и исследователям решать сложные задачи и открывать новые горизонты.

В заключение, стоит отметить, что представленные результаты являются убедительным доказательством эффективности Tongyi DeepResearch. Авторы предоставили не просто набор цифр, но и тщательно проанализированные данные, которые подтверждают, что система действительно способна решать сложные задачи и открывать новые возможности. Их подход, основанный на принципах математической чистоты и логической обоснованности, является примером того, как должна строиться современная научная работа.

Без точного определения задачи любое решение — шум. Исследователи в данной работе демонстрируют эту истину, создавая Tongyi DeepResearch – агента, который требует четкого понимания целей обучения и синтеза данных. Как писал Блез Паскаль: “Всякое знание начинается с осознания собственного незнания.” (“Все познание начинается с осознания собственного незнания.”). Этот принцип напрямую применим к созданию эффективных агентов. Автоматизированный синтез данных, ключевой аспект Tongyi DeepResearch, требует от агента не просто генерации данных, но и оценки их соответствия поставленной задаче. Иначе, любой синтезированный набор данных – лишь шум, не способствующий прогрессу в обучении с подкреплением и, следовательно, снижающий эффективность агента. Авторы подчеркивают важность контекстного управления, что является прямым следствием необходимости четкого определения целей и границ решаемой задачи.

Что дальше?

Исследование, представленное авторами, безусловно, представляет собой шаг вперед в создании агентов, способных к самостоятельному исследованию. Однако, утверждение о “государственном уровне” результатов требует тщательной проверки. Успех, демонстрируемый в рамках предложенной архитектуры Tongyi DeepResearch, тесно связан с качеством используемых больших языковых моделей (LLM). Любая ошибка в LLM, даже незначительная, неизбежно приведет к каскаду неточностей в процессе автоматического синтеза данных и обучения с подкреплением. Это фундаментальное ограничение, которое необходимо учитывать.

Более того, сложность алгоритма управления контекстом и выбора стратегий обучения, вероятно, имеет асимптотическую сложность, препятствующую масштабированию. Простое увеличение объема синтетических данных не гарантирует улучшение результатов, а может привести к переобучению агента на искусственно созданных примерах. Необходимо разработать формальные методы верификации корректности и оптимальности этих стратегий, а не полагаться на эмпирические наблюдения.

В конечном счете, истинный прогресс в области агентов для научных исследований заключается не в создании все более сложных систем, а в разработке математически строгих алгоритмов, гарантирующих корректность и эффективность. Пока же, предложенная архитектура остается интересным, но все еще не доказанным, шагом в этом направлении. Будущие исследования должны сосредоточиться на формальной верификации и разработке алгоритмов с гарантированными свойствами сходимости и оптимальности.

Оригинал статьи: denisavetisyan.com

Связаться с автором: linkedin.com/in/avetisyan